■ ■ ■ 科学博物館を歩く ■ ■ ■

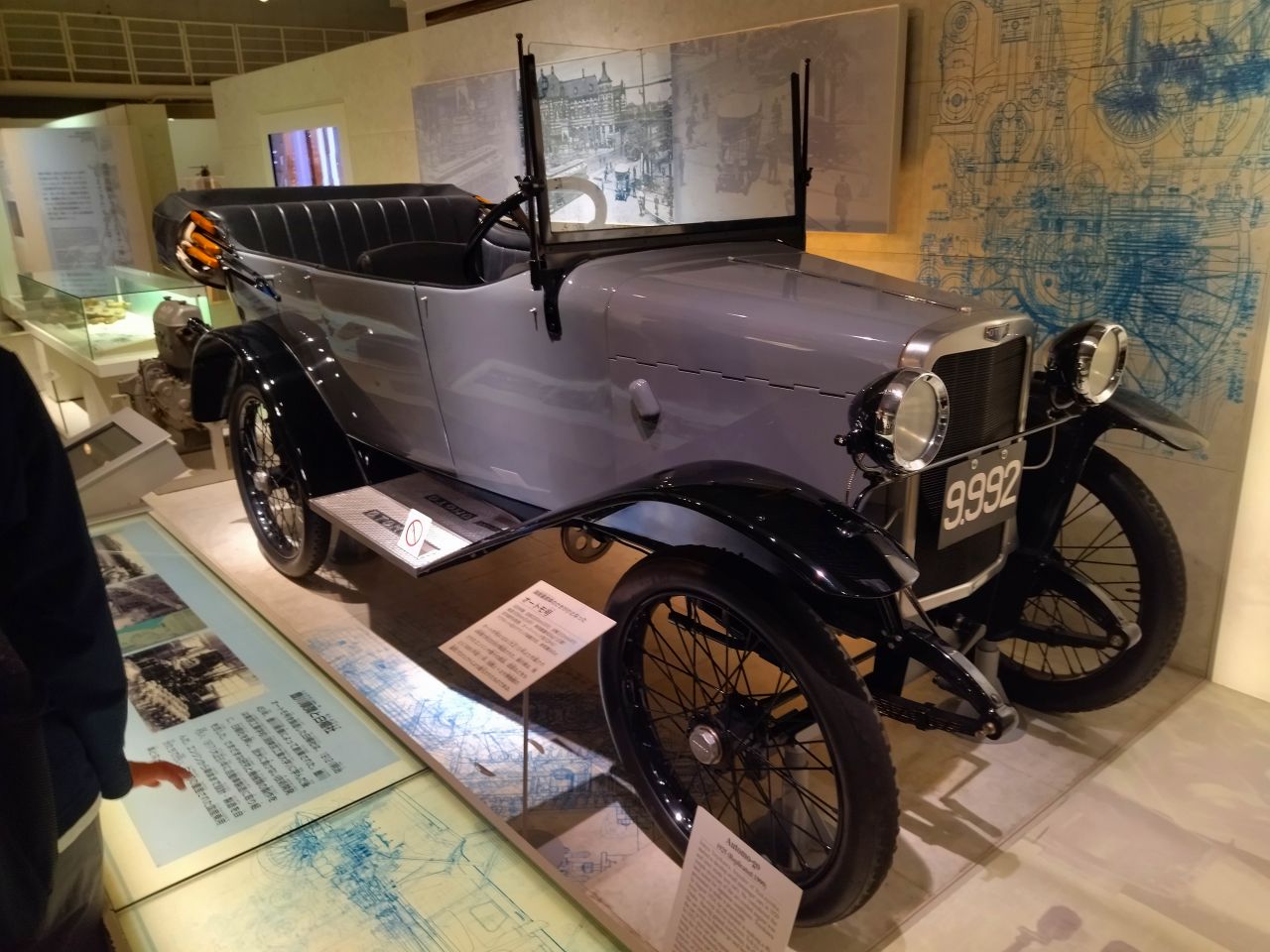

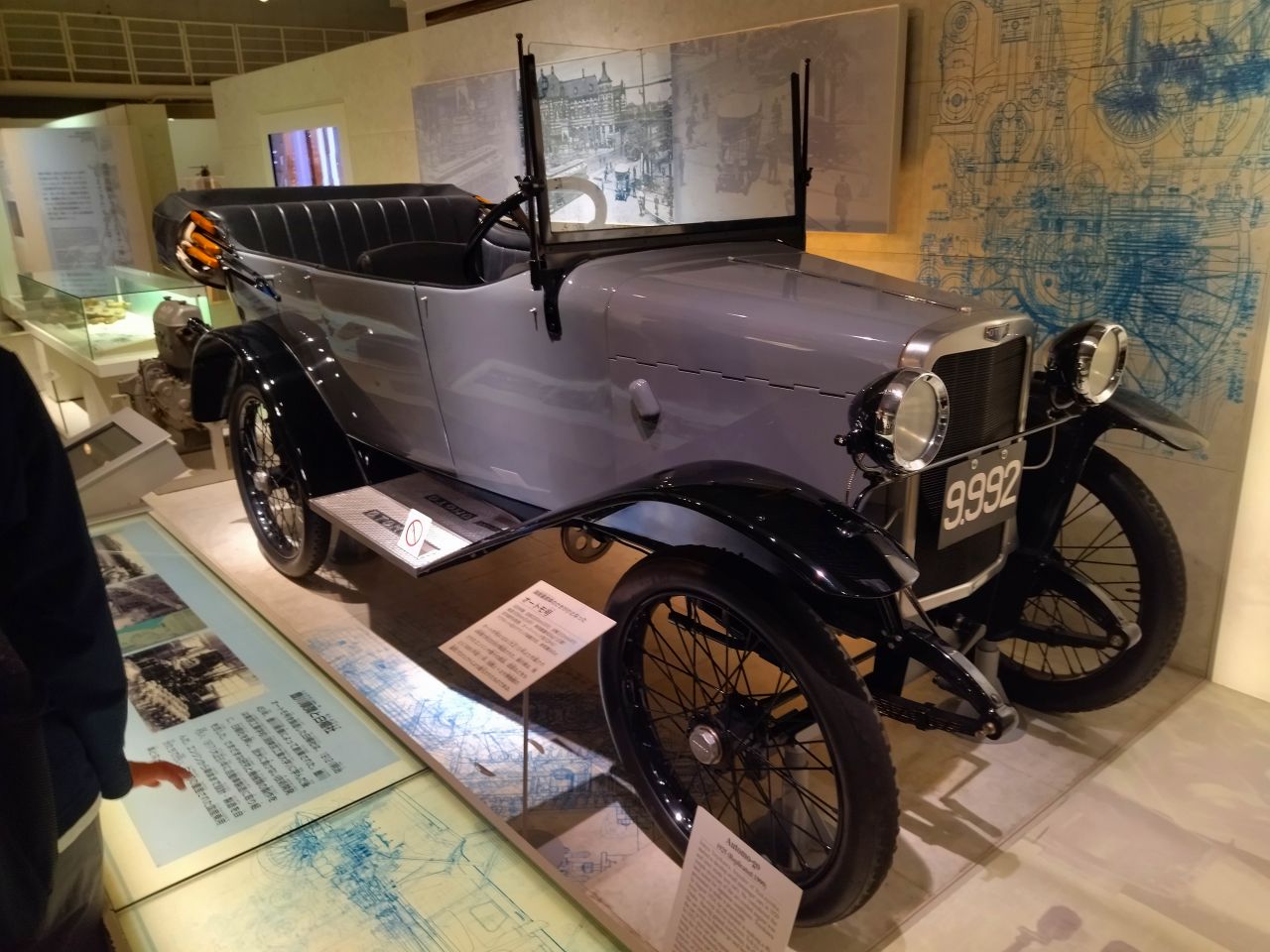

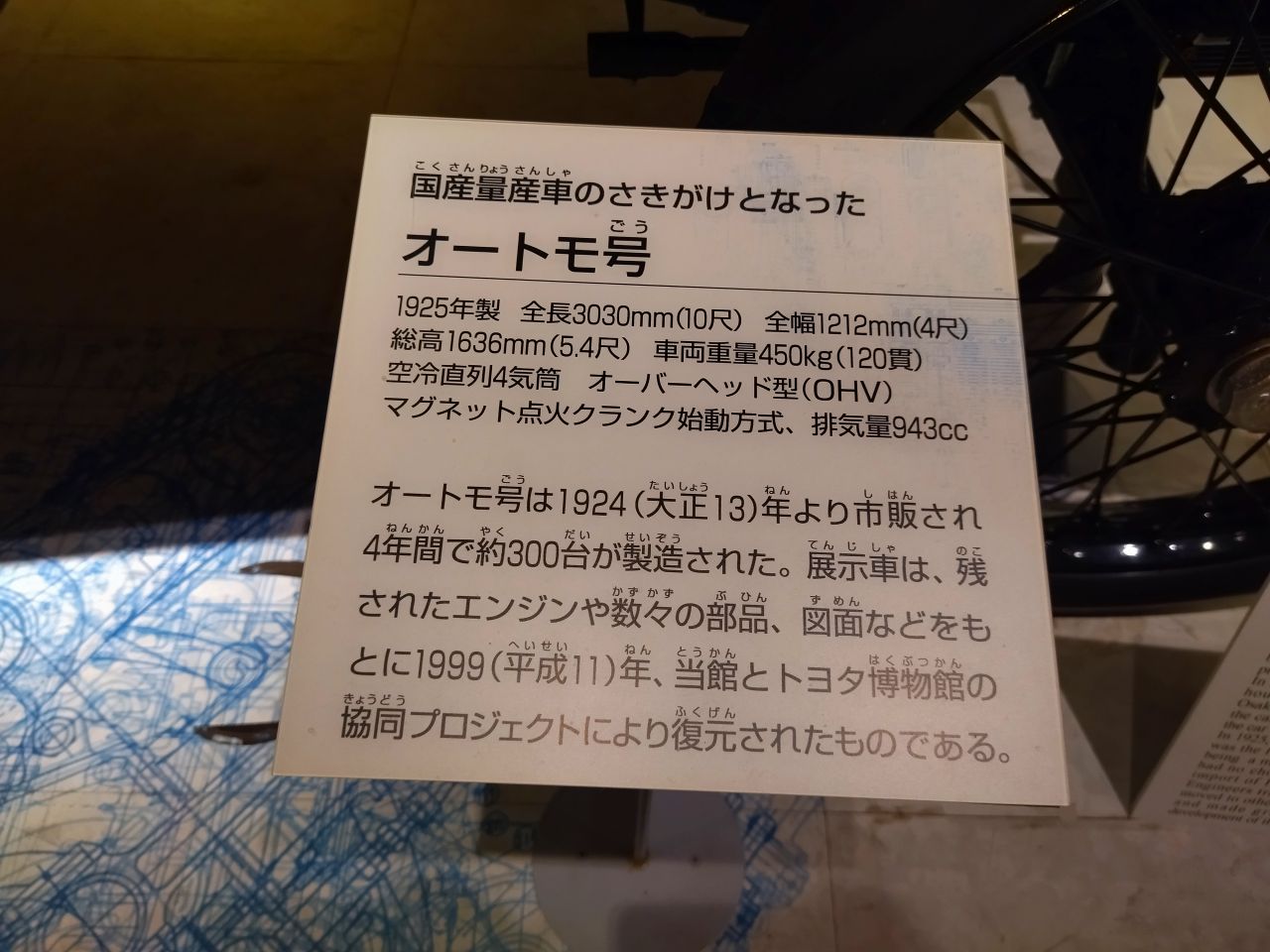

トヨタの自動車生産のさきがけ「オートモ号」

2023年10月20日(金)

東京上野 国立科学博物館

▼map▼

▼001▼上野駅から10分くらい歩いて国立科学博物館に着いた

▼002▼エントランスは半地下

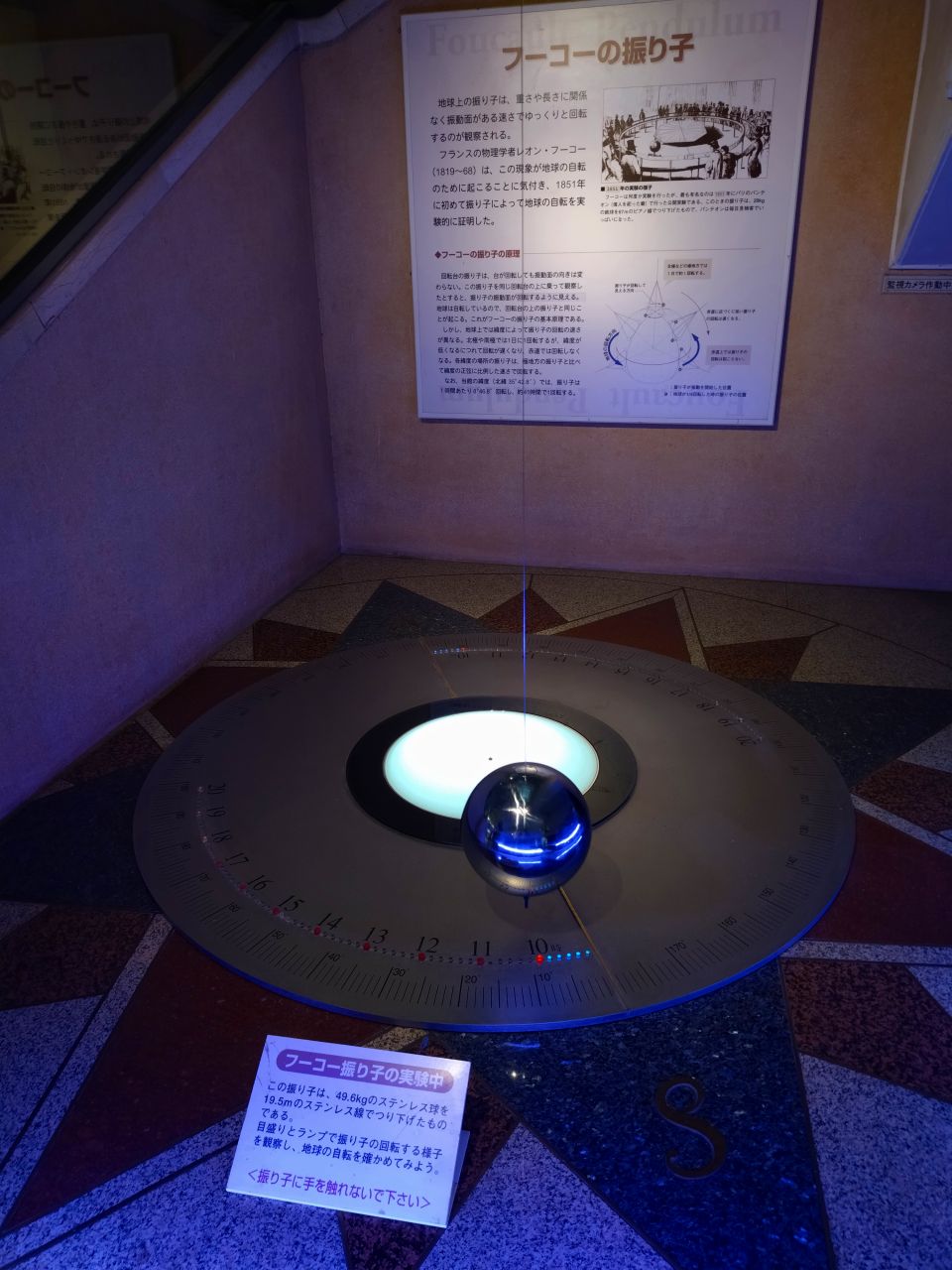

▼003▼フーコーの振り子

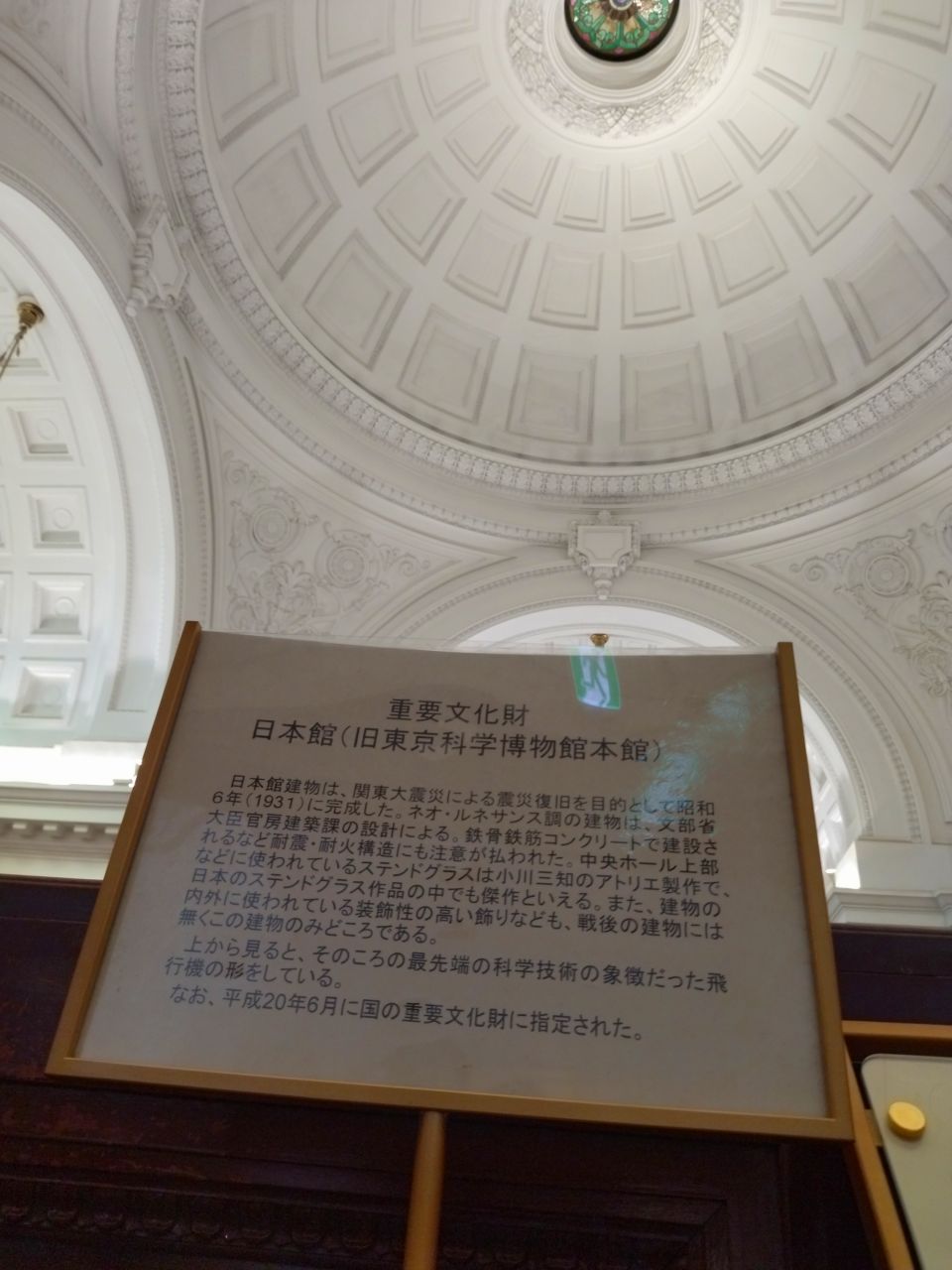

▼004▼豪華な天井 パリのパンテオンを意識してる感じ

▼005▼閉鎖中の正面玄関

▼006▼正面玄関から上を見上げる

▼007▼

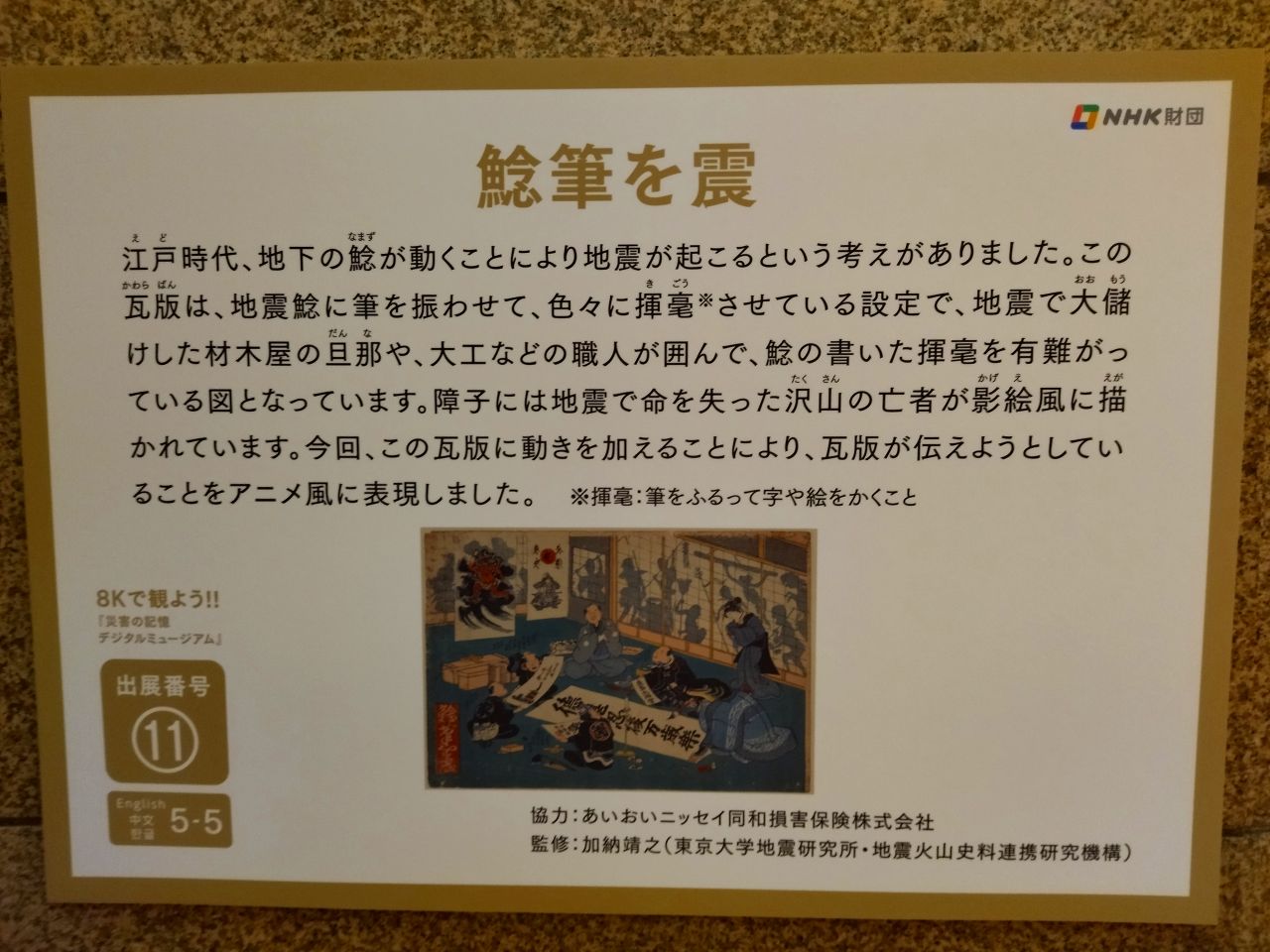

▼008▼ナマズが字を書いている

▼009▼

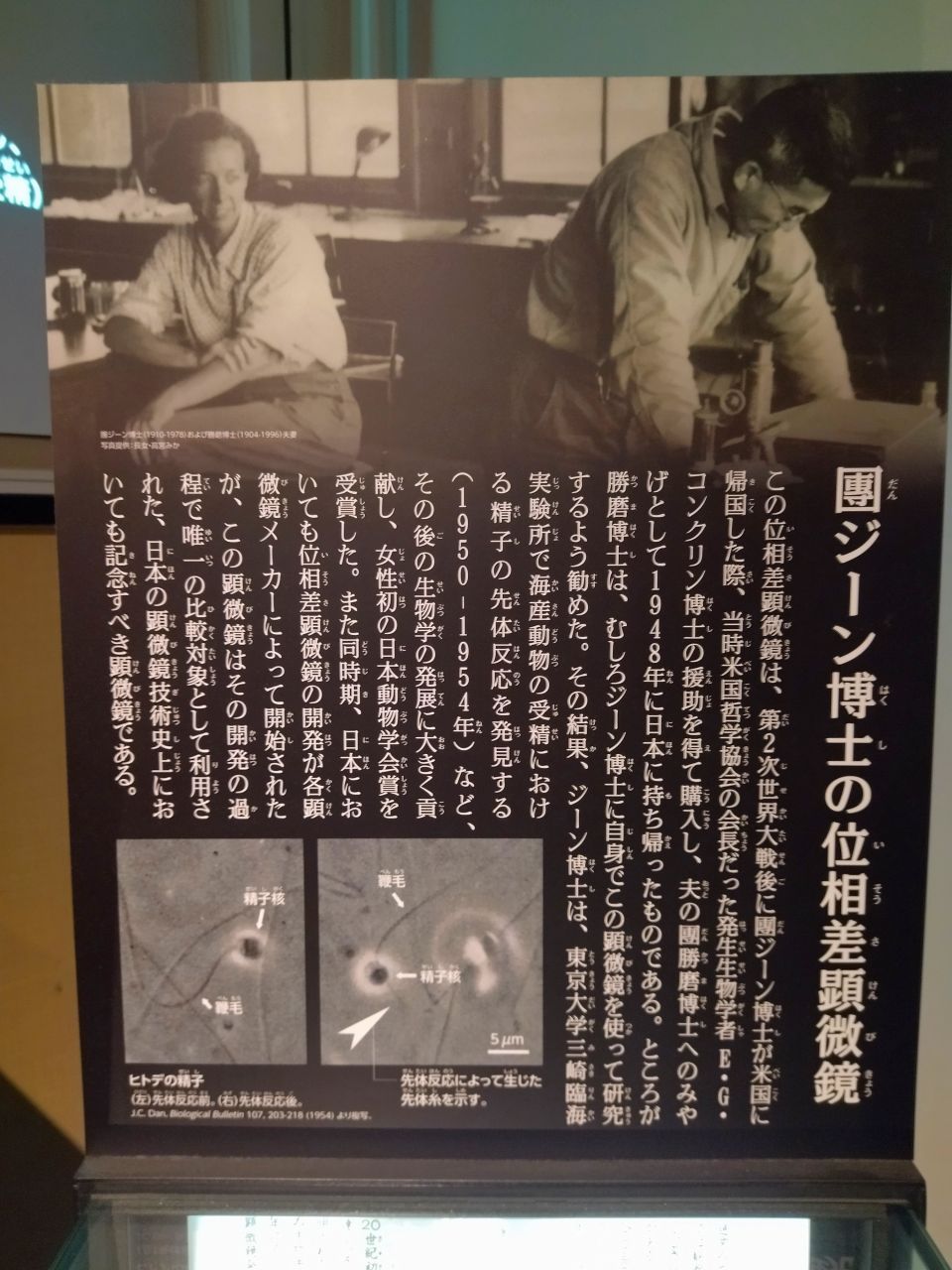

▼010▼顕微鏡と望遠鏡の発明は、科学に偉大な進歩をもたらした

▼011▼

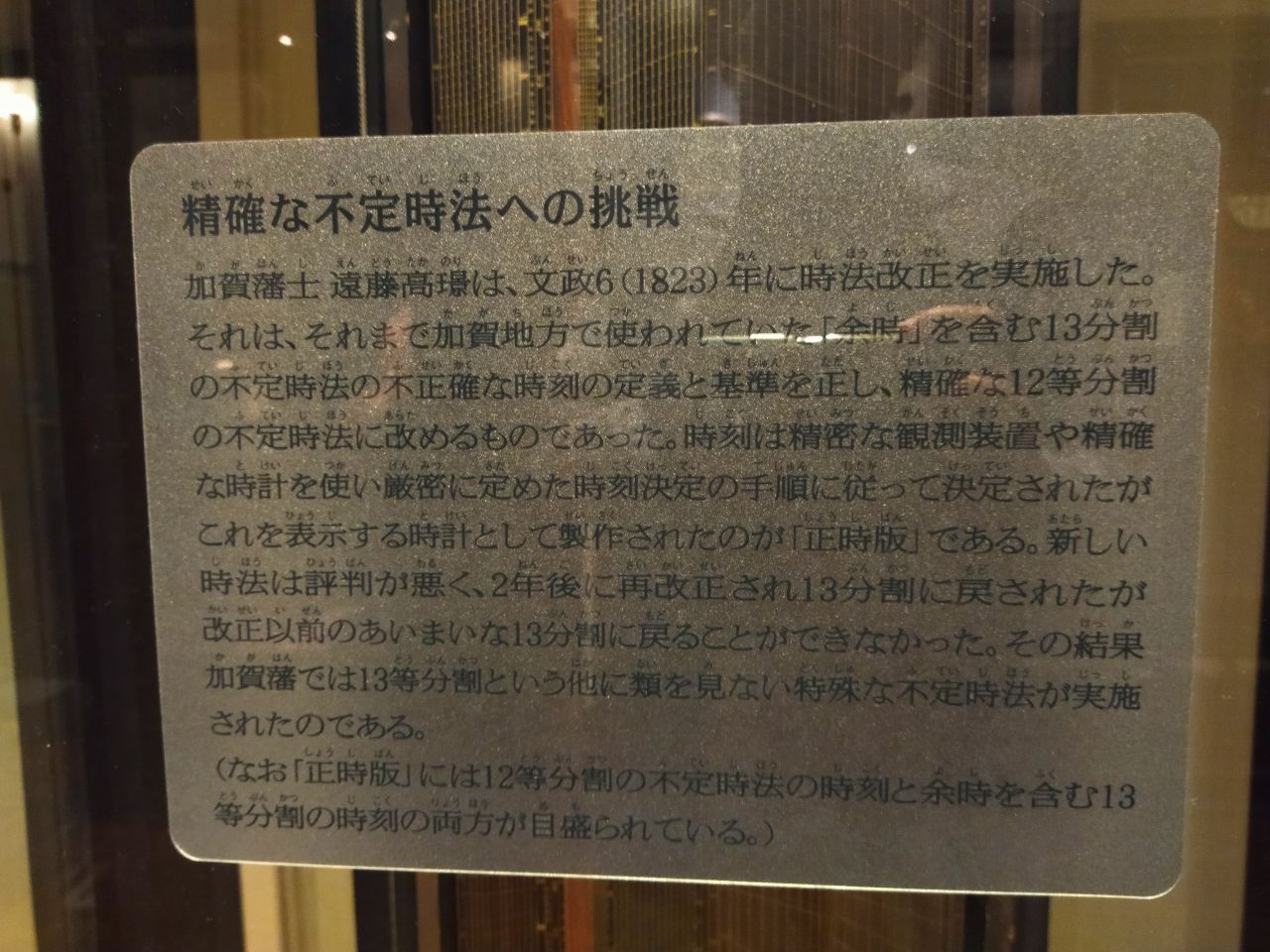

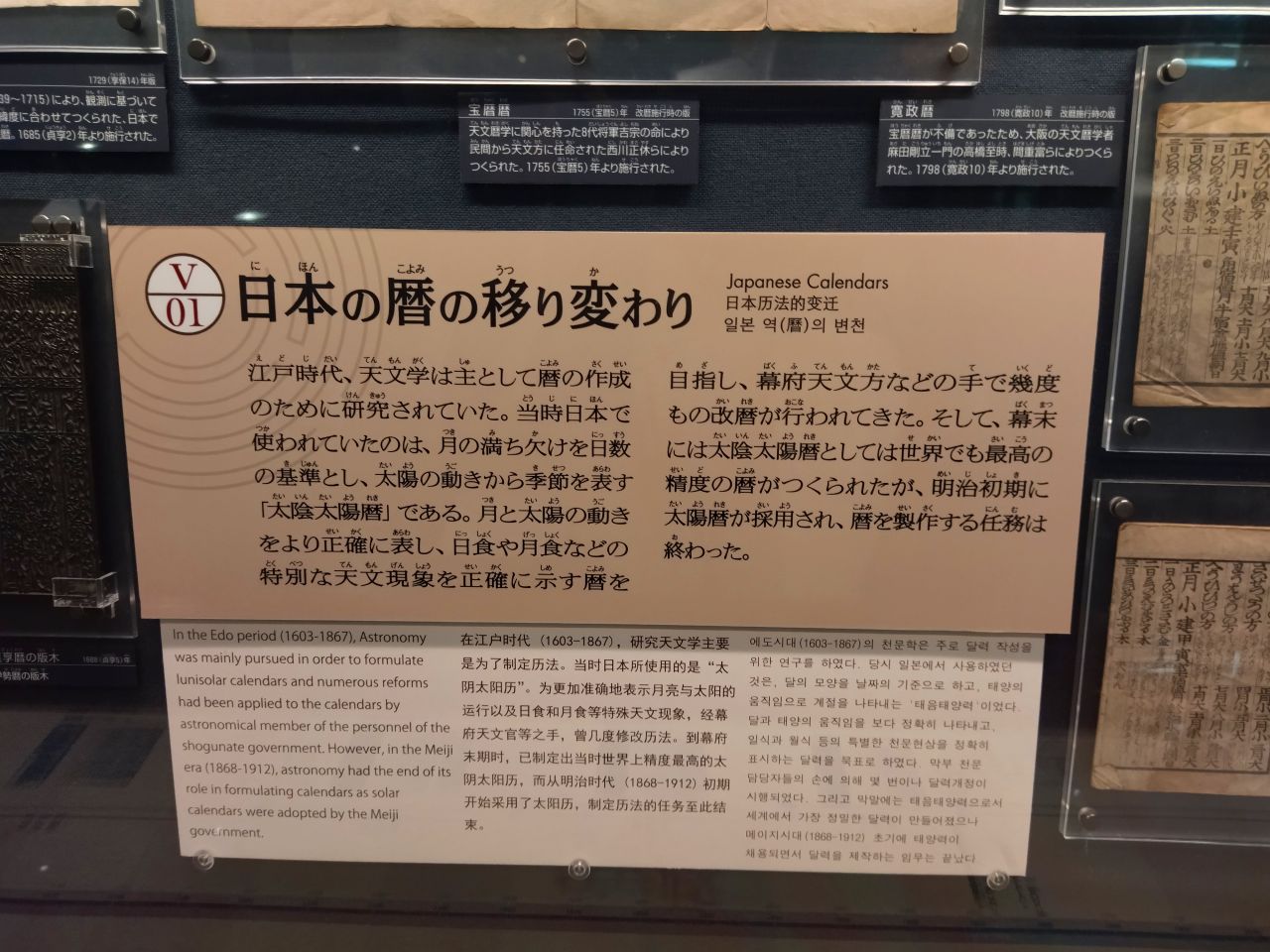

▼012▼かつて日本では、時間の刻みの長さが季節変動する「不定時法」を用いていた

▼013▼

▼014▼日本人は大人になると科学への興味を失う人が多いのか

見学者には小中高の子どもたちが多い

▼015▼

▼016▼

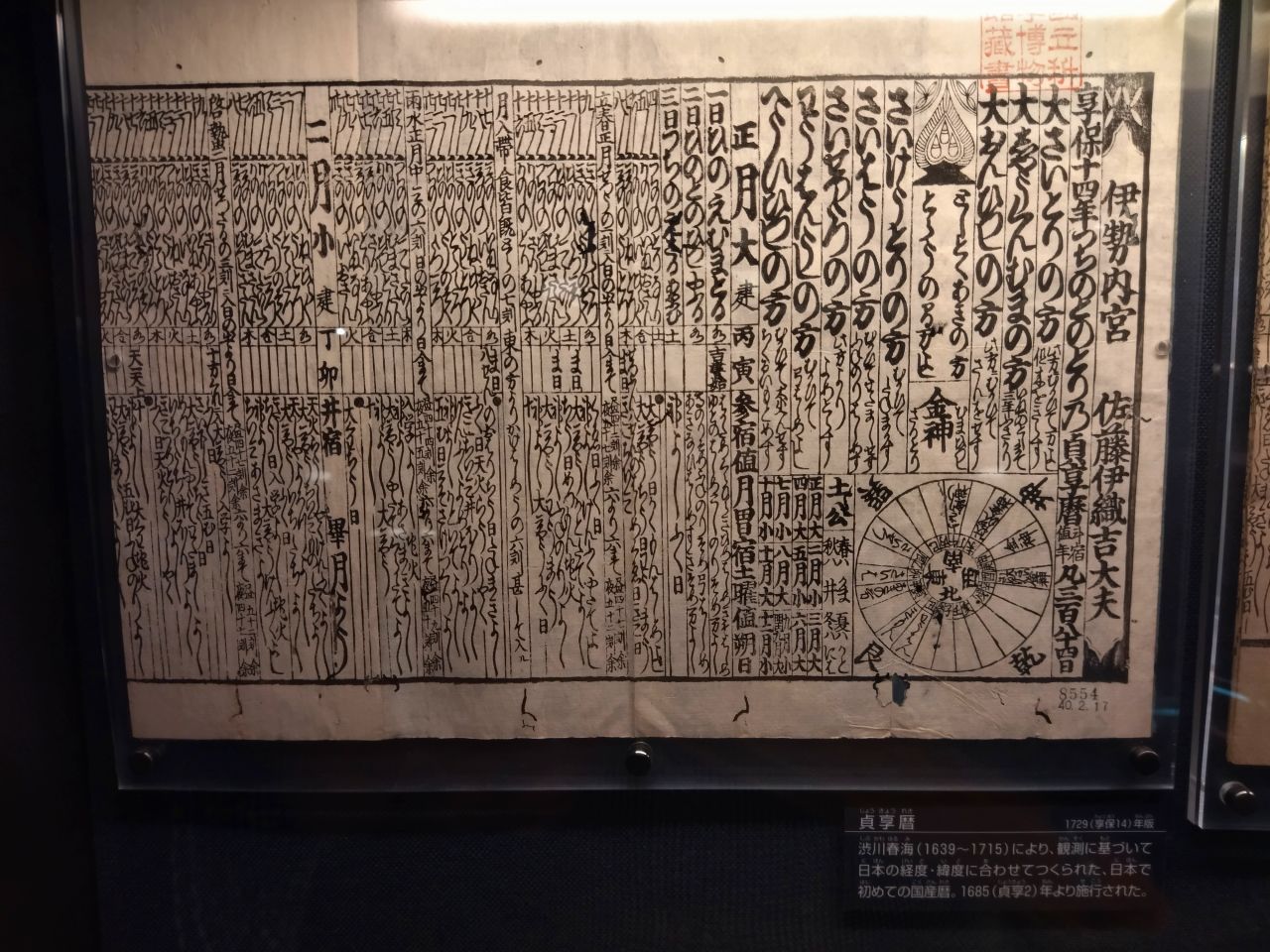

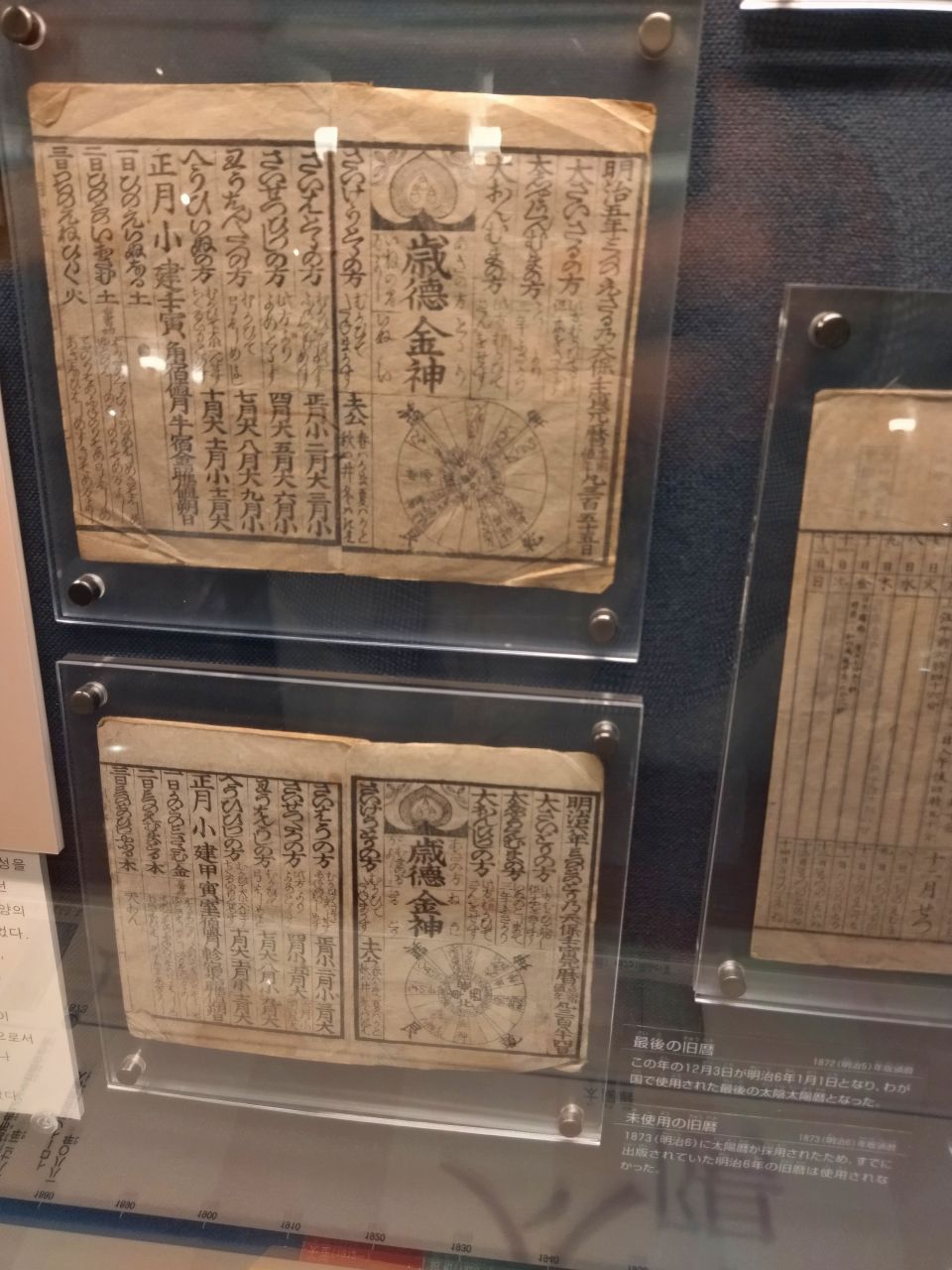

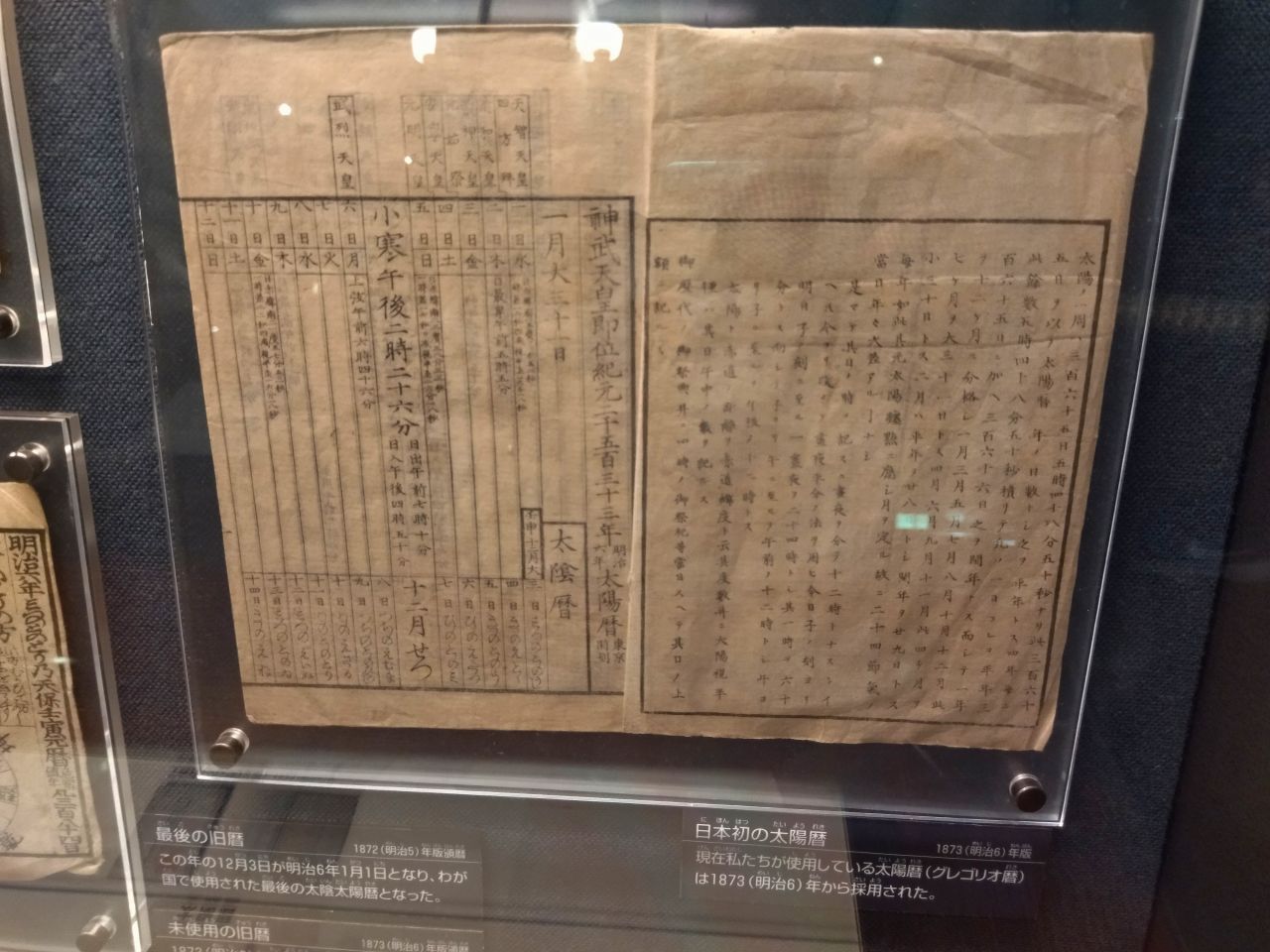

▼017▼江戸時代初期の暦(こよみ)

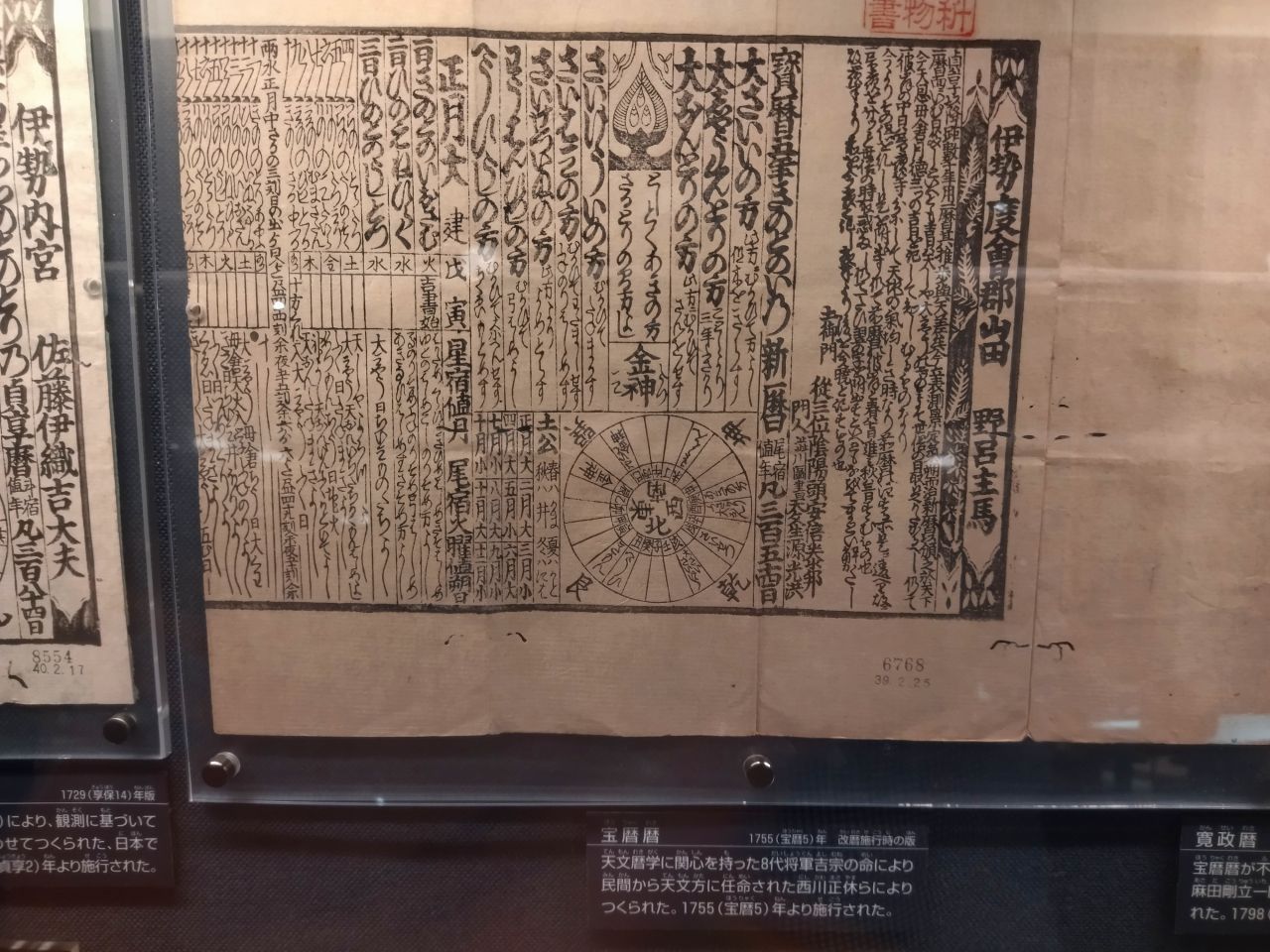

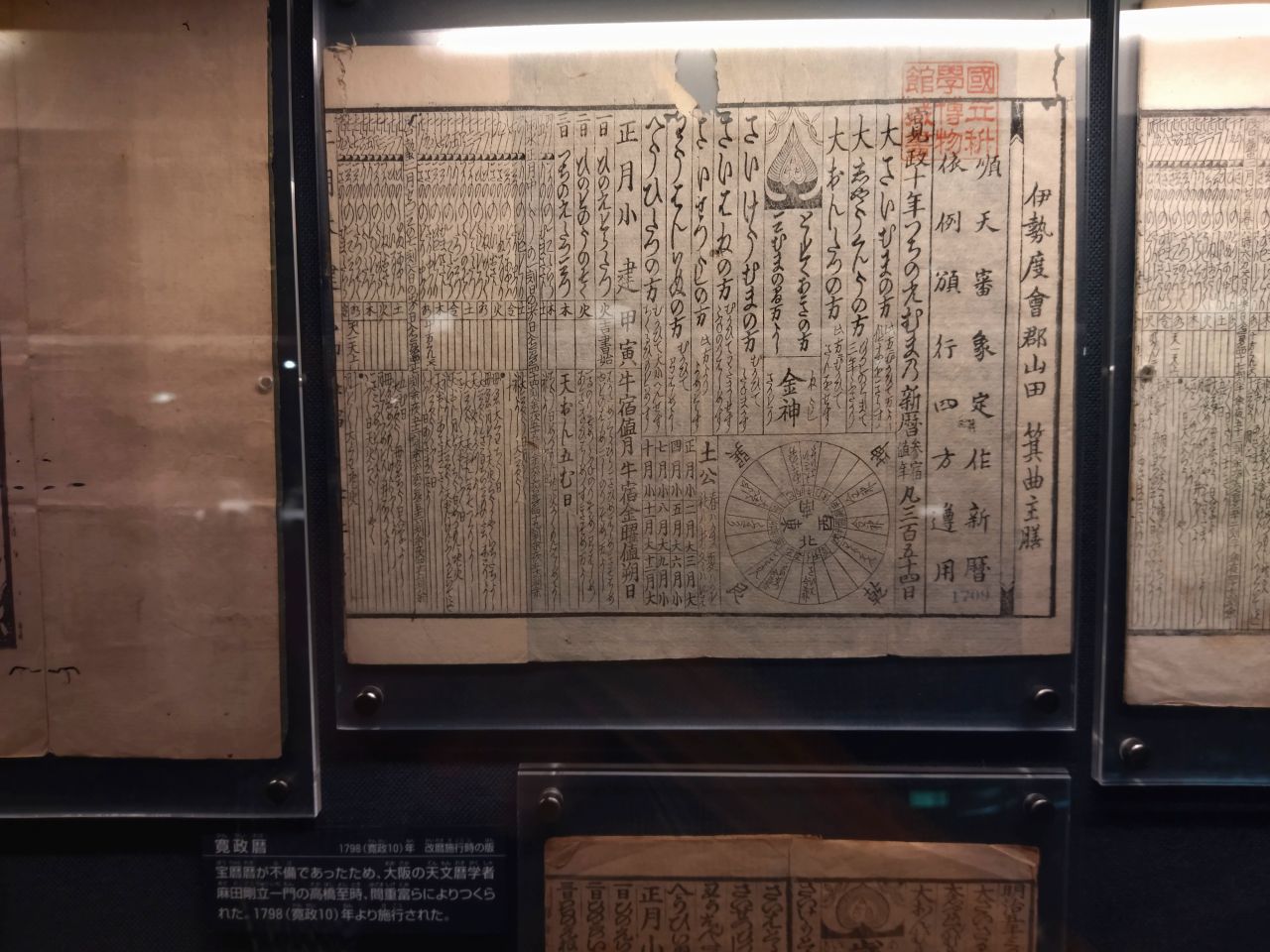

▼018▼江戸時代中期の暦

▼019▼

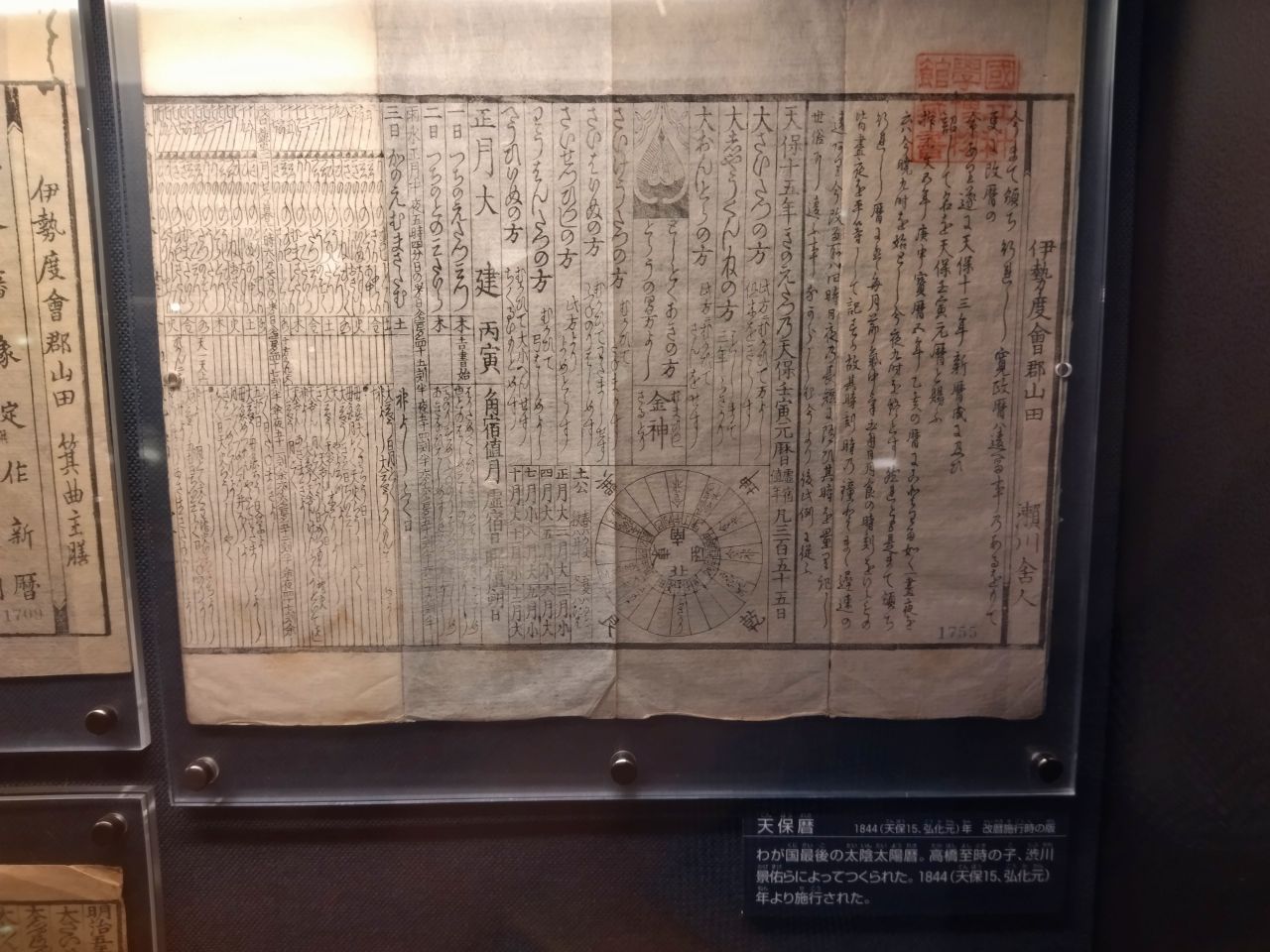

▼020▼江戸時代末期の暦

▼021▼

▼022▼

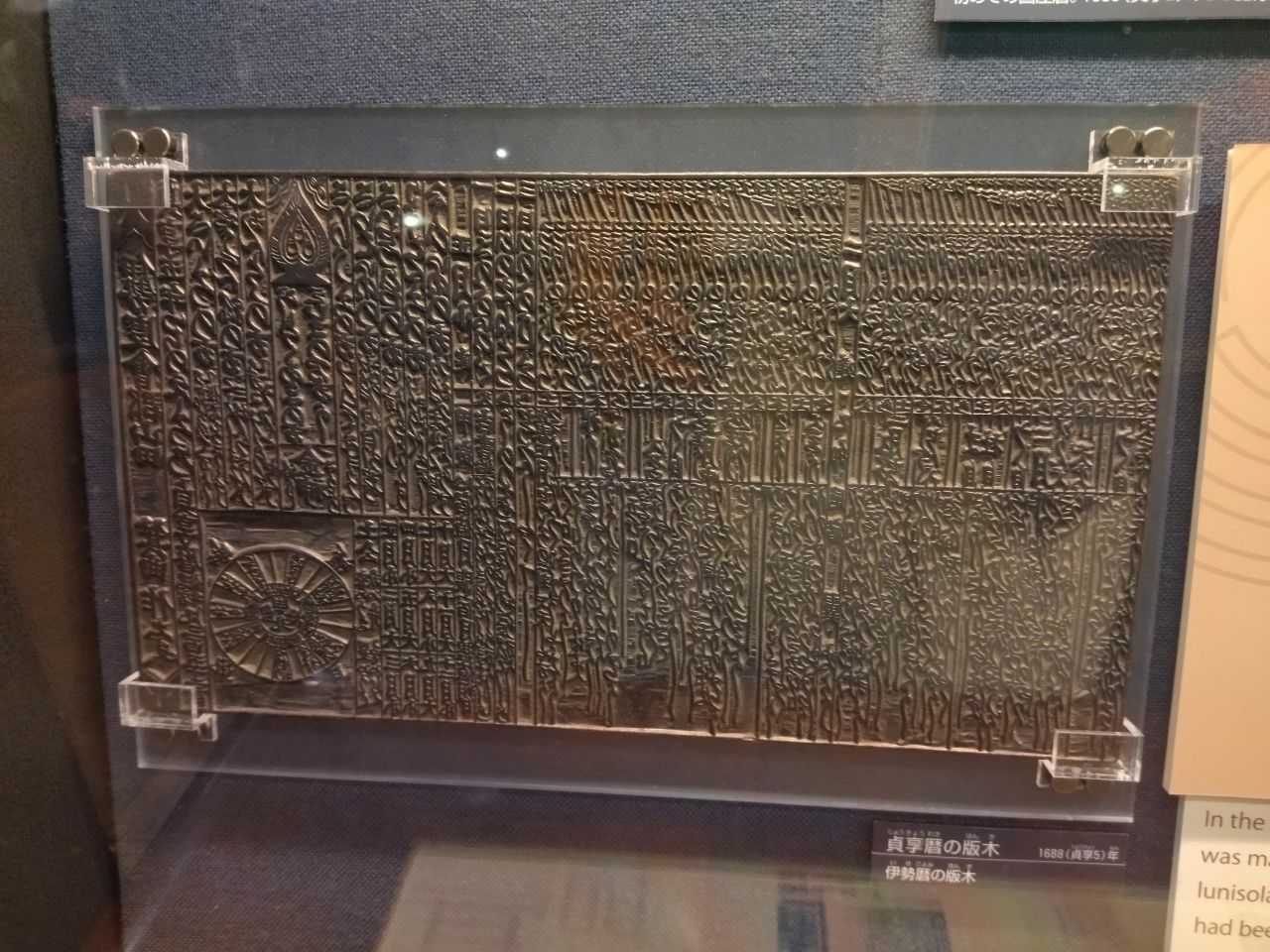

▼023▼暦の版木

日本人は器用で、このような版木を簡単に彫り上げるので

江戸時代の日本では活字が発達しなかった

活字を用意して組むよりも、彫っちゃった方が速いからね

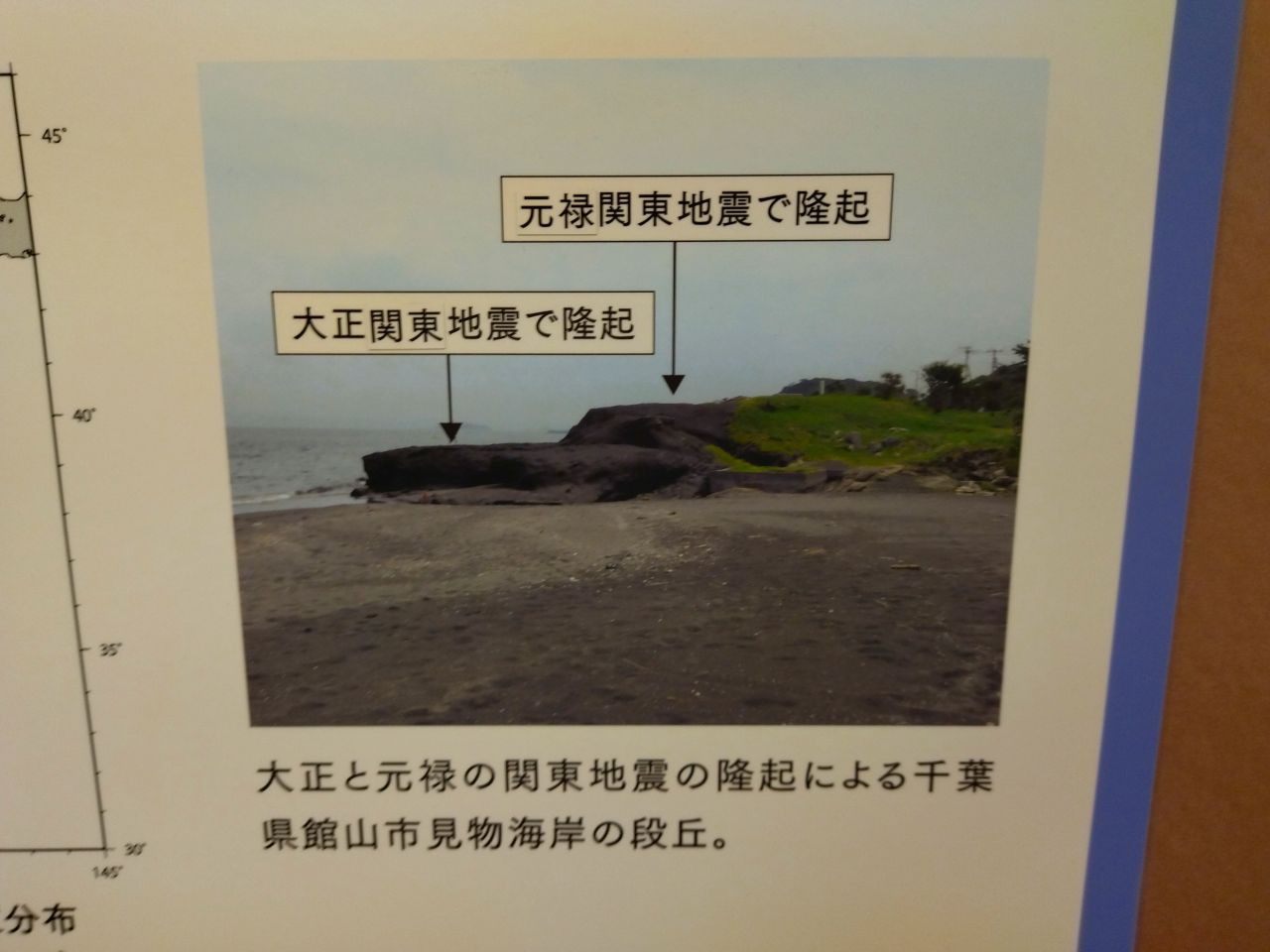

▼024▼地形についての知識があると、散歩が面白くなる

NHK「ブラタモリ」で、タモリが地形に詳しいことが番組を面白くしている

▼025▼

▼026▼

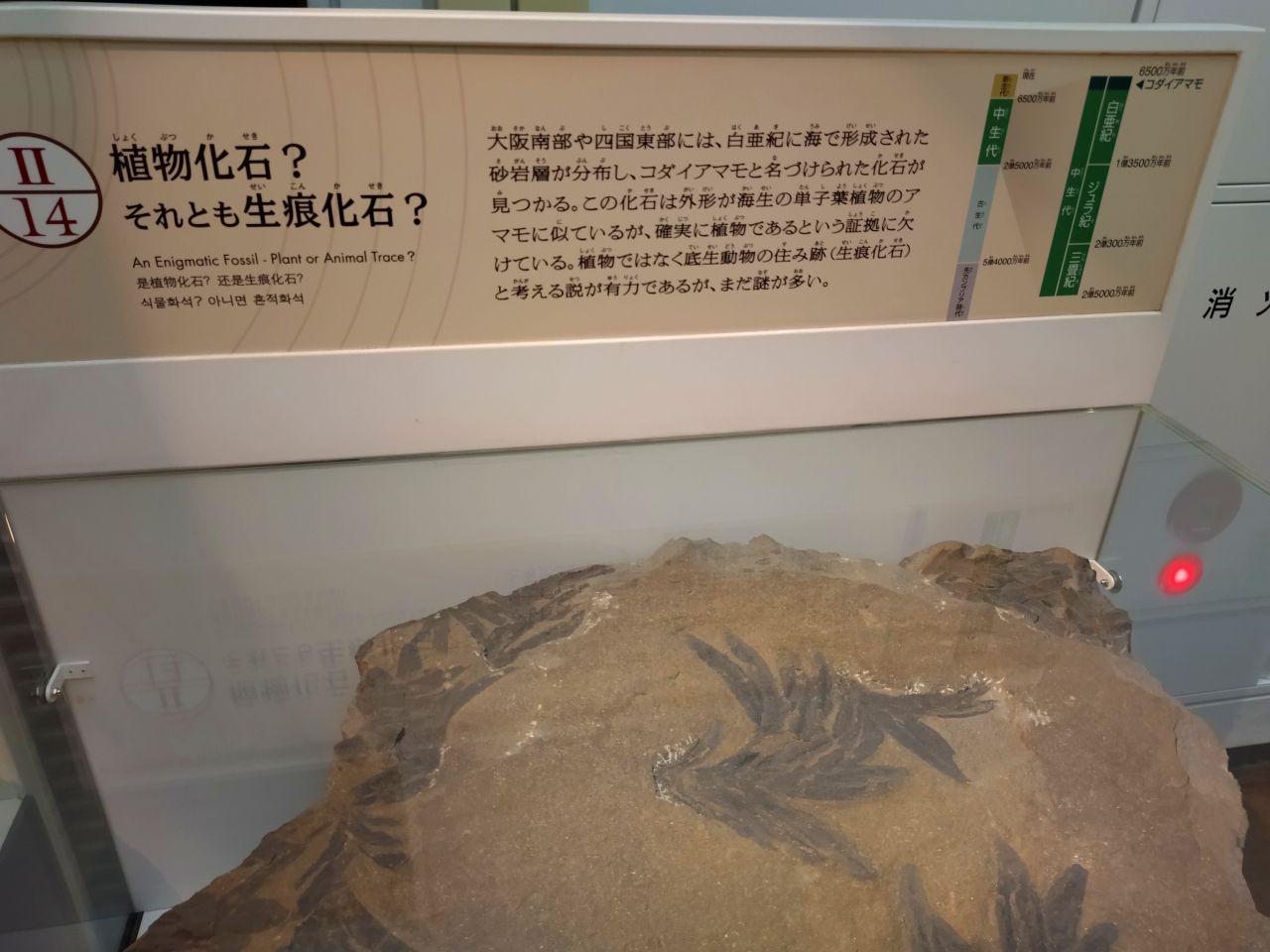

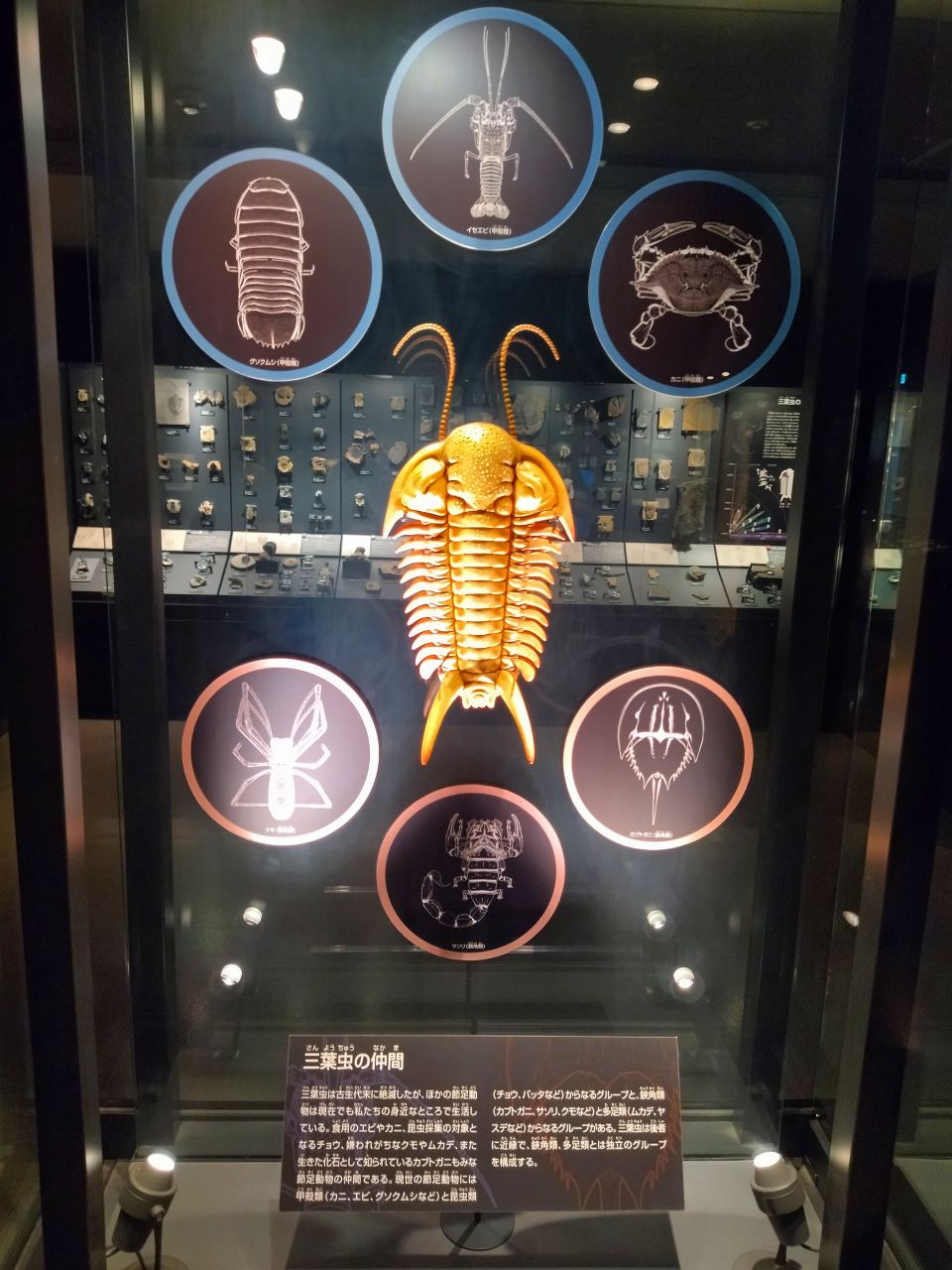

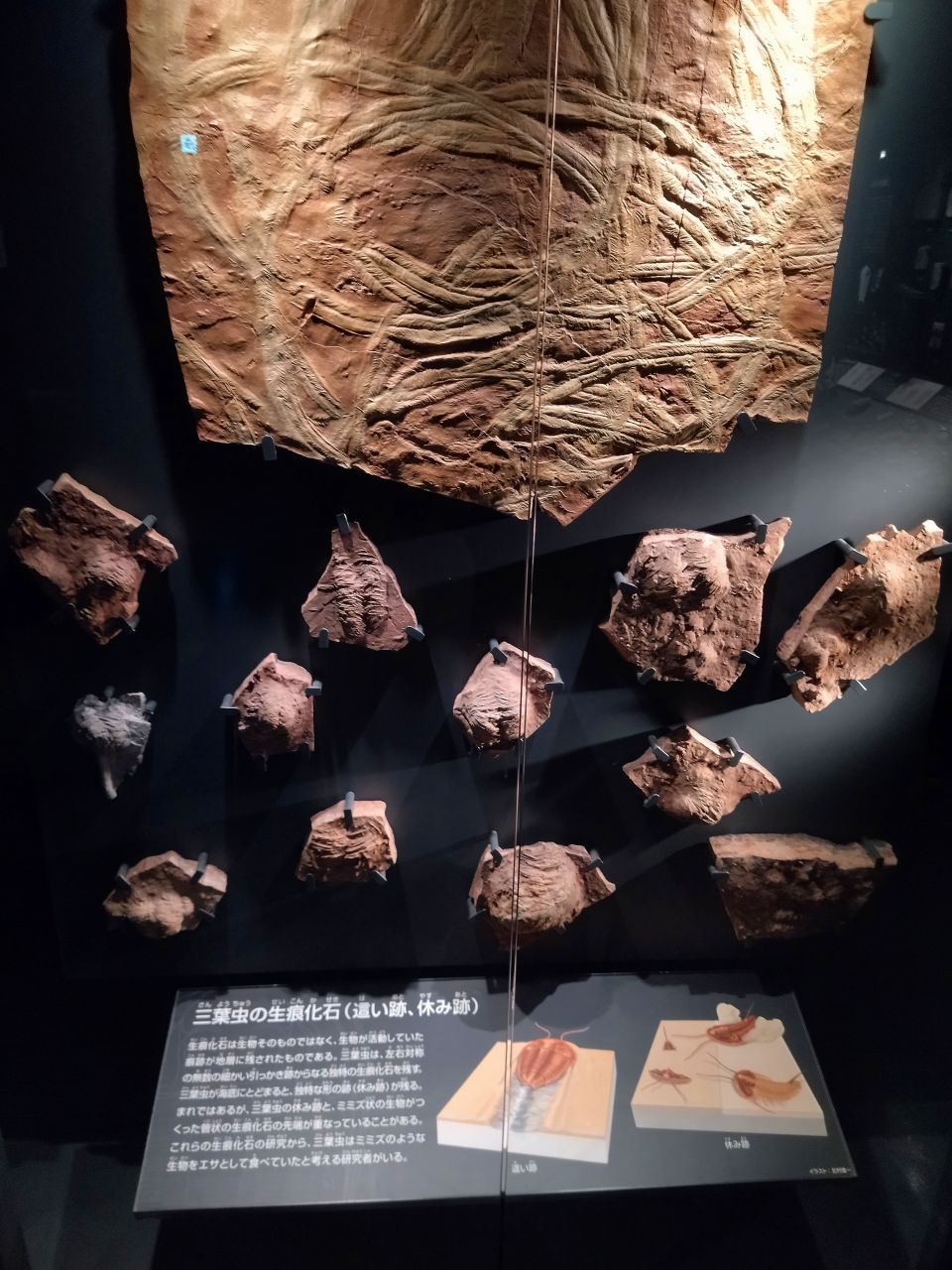

▼027▼化石には2種類ある

▼028▼

▼029▼

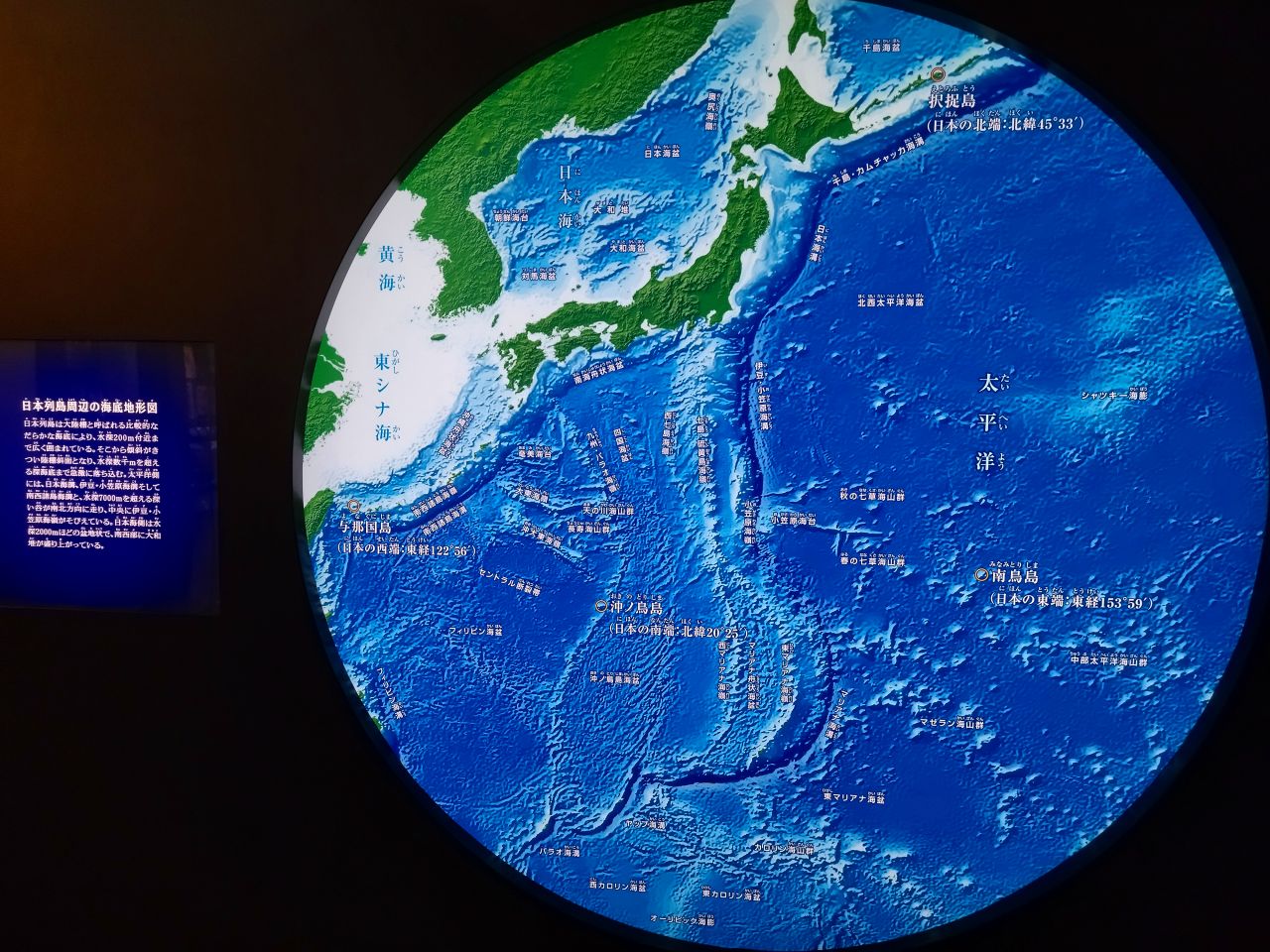

▼030▼いま小笠原付近で火山活動が活発化し、島が隆起したりしている

▼031▼

▼032▼

▼033▼これは幼稚園児かな

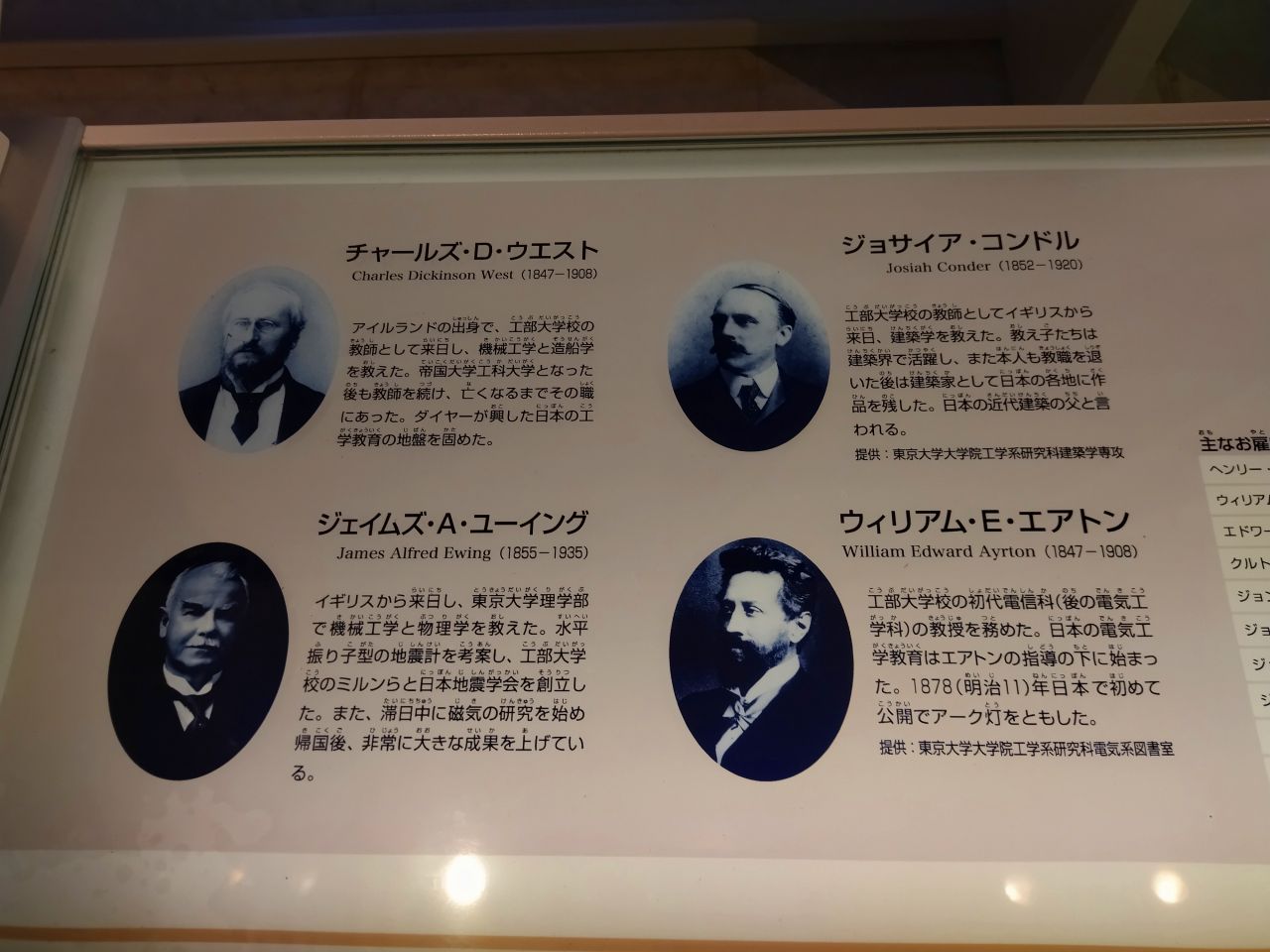

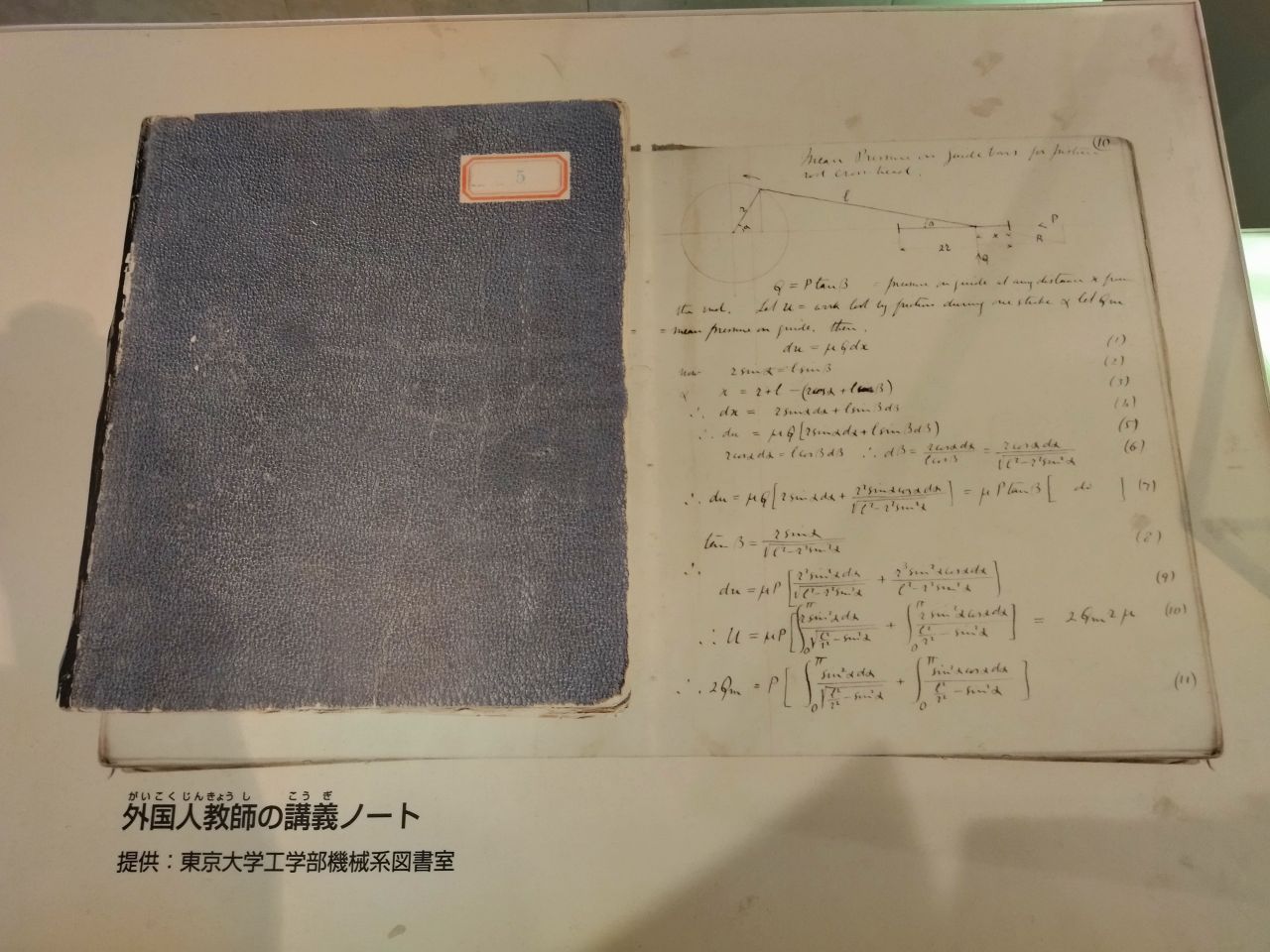

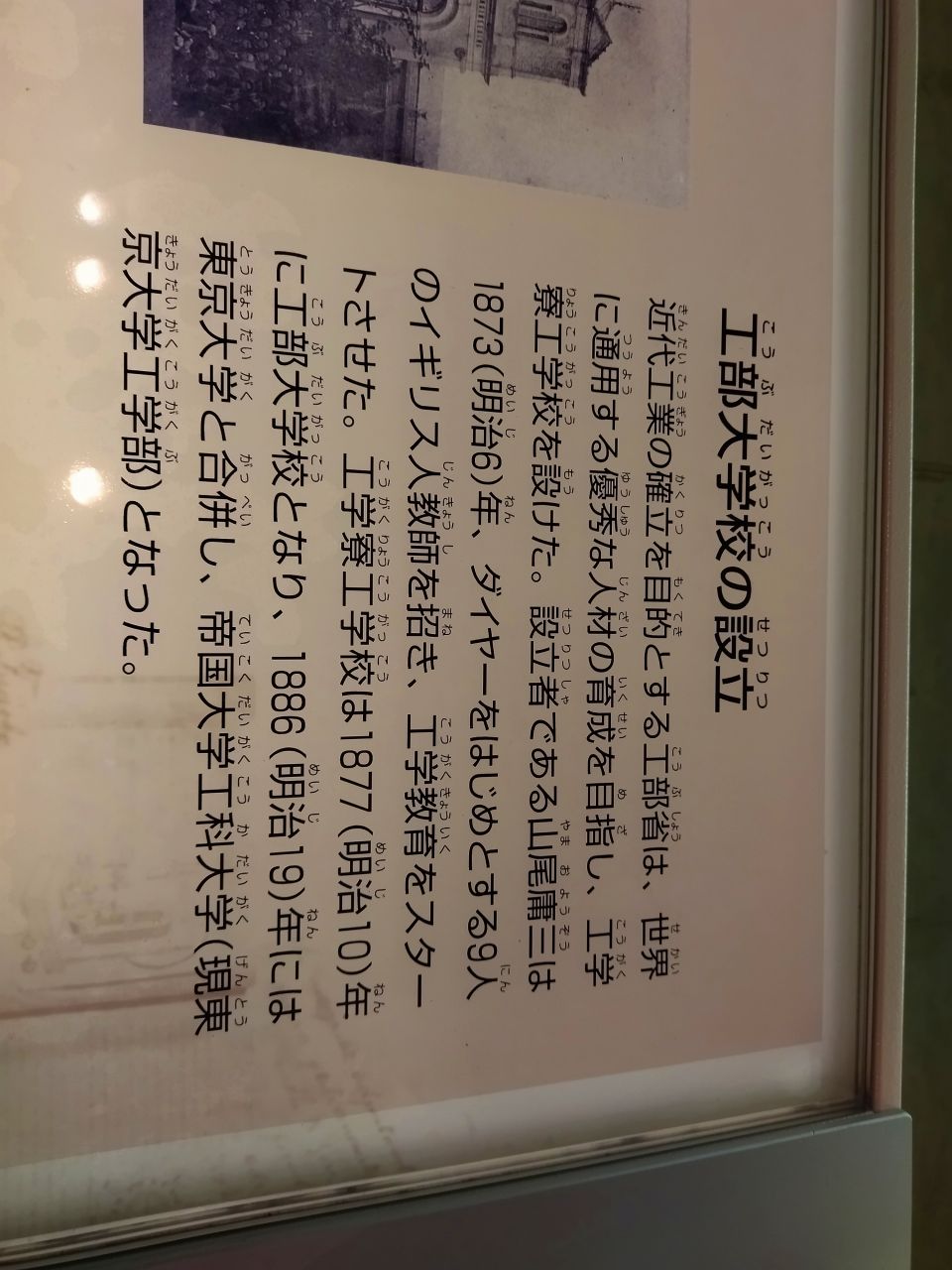

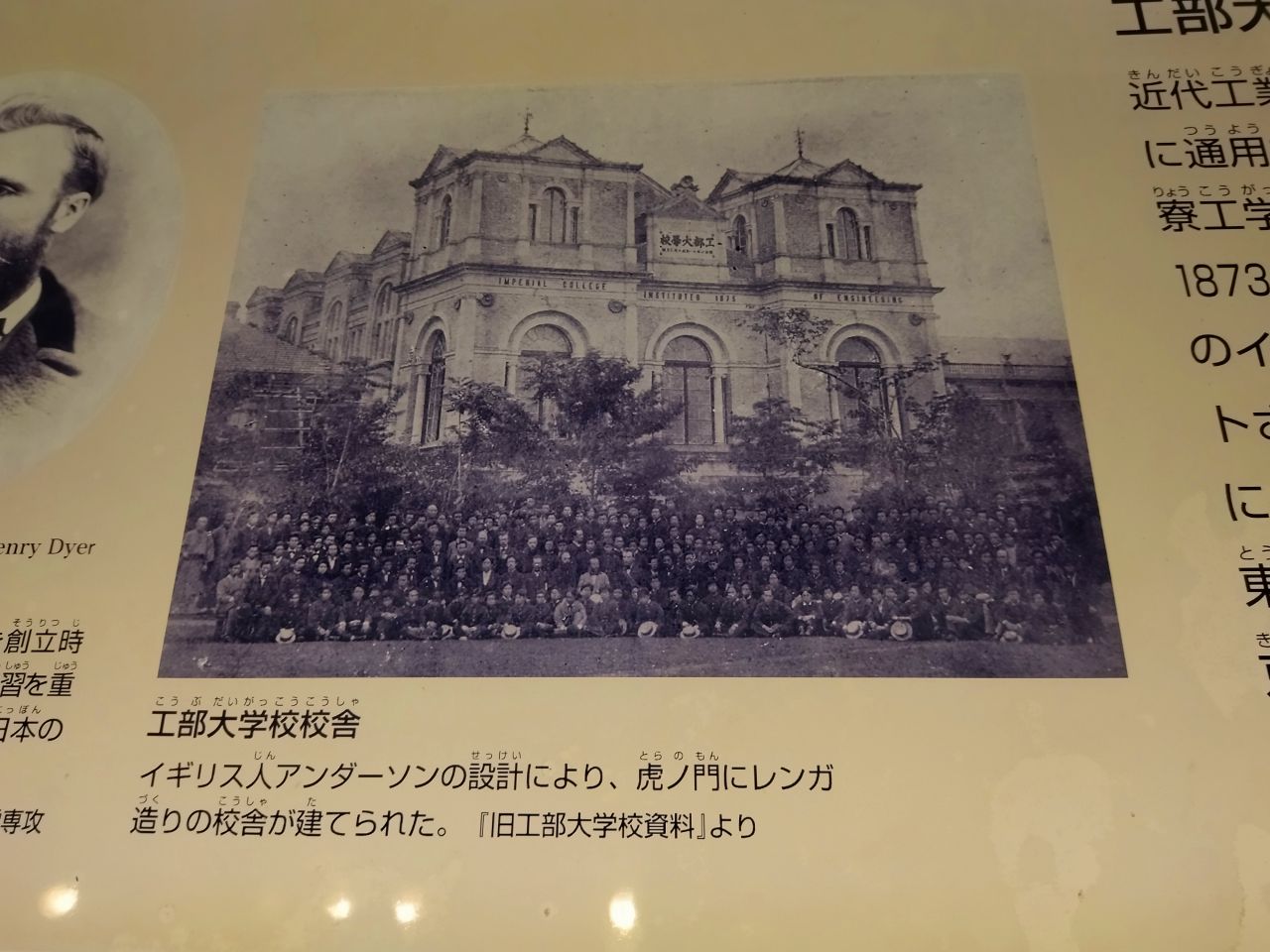

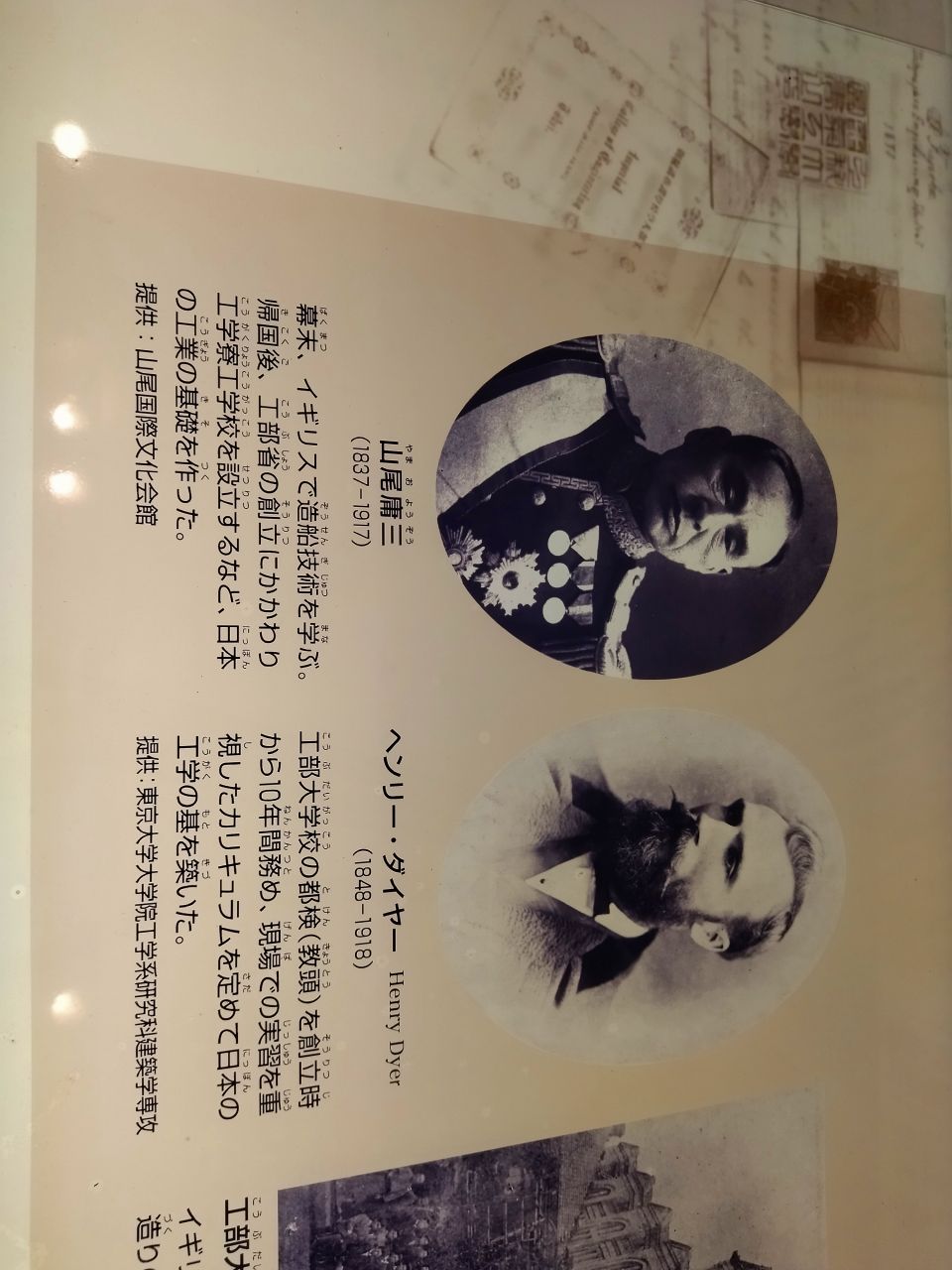

▼034▼明治の科学教育をリードしたお雇い外国人

非常に好条件で迎えられ、総理大臣より高給だったりした

▼035▼

▼036▼

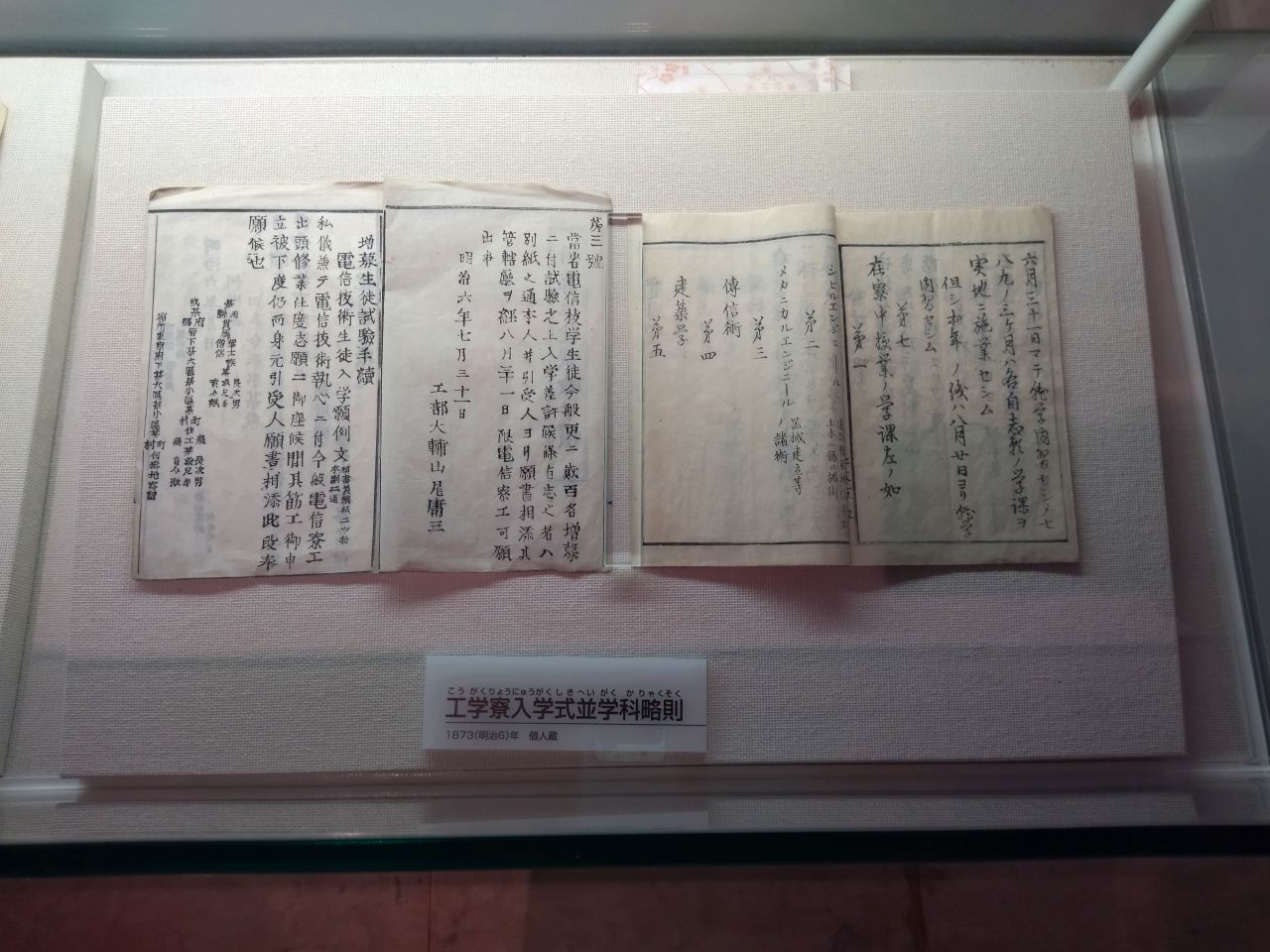

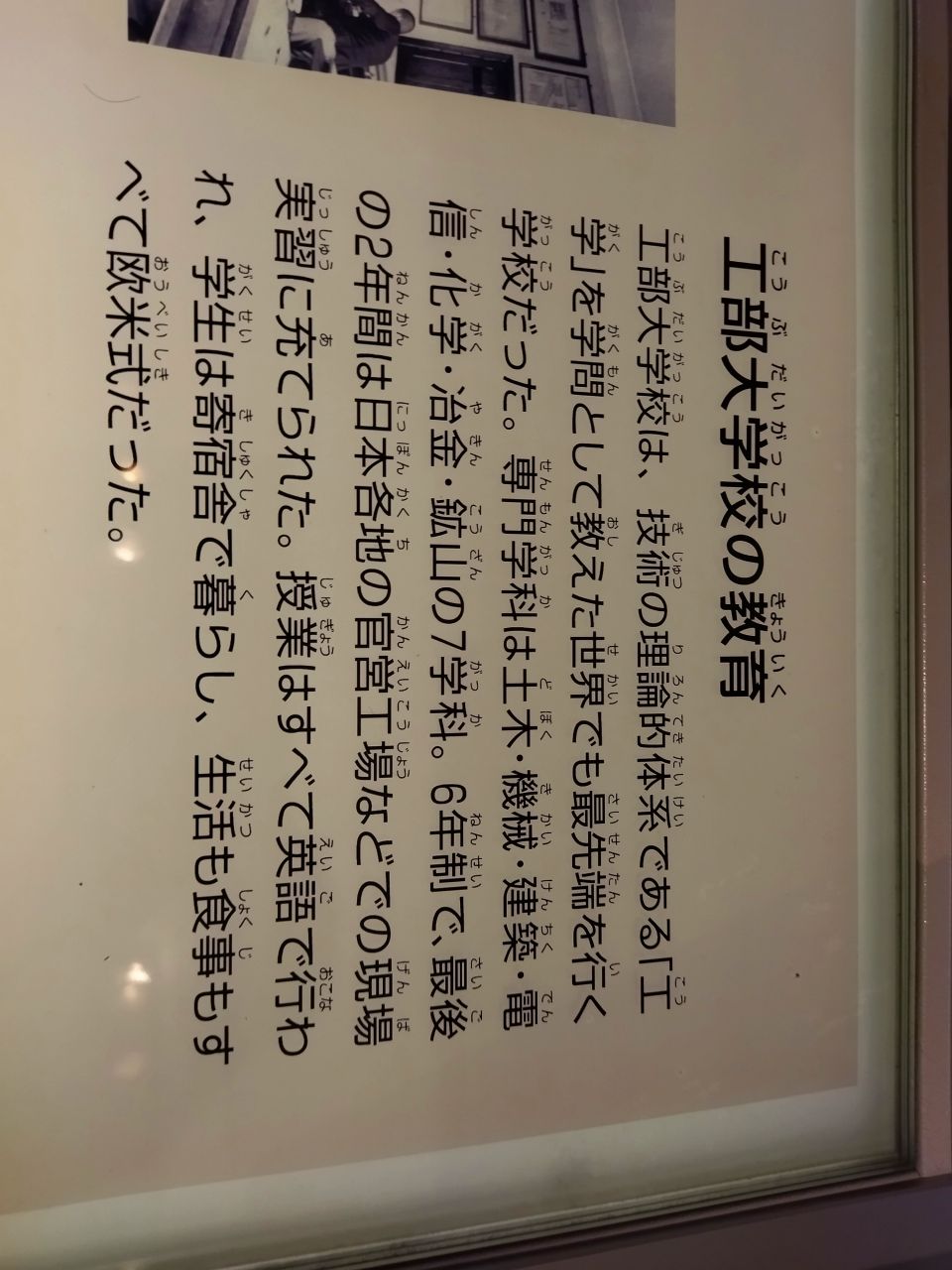

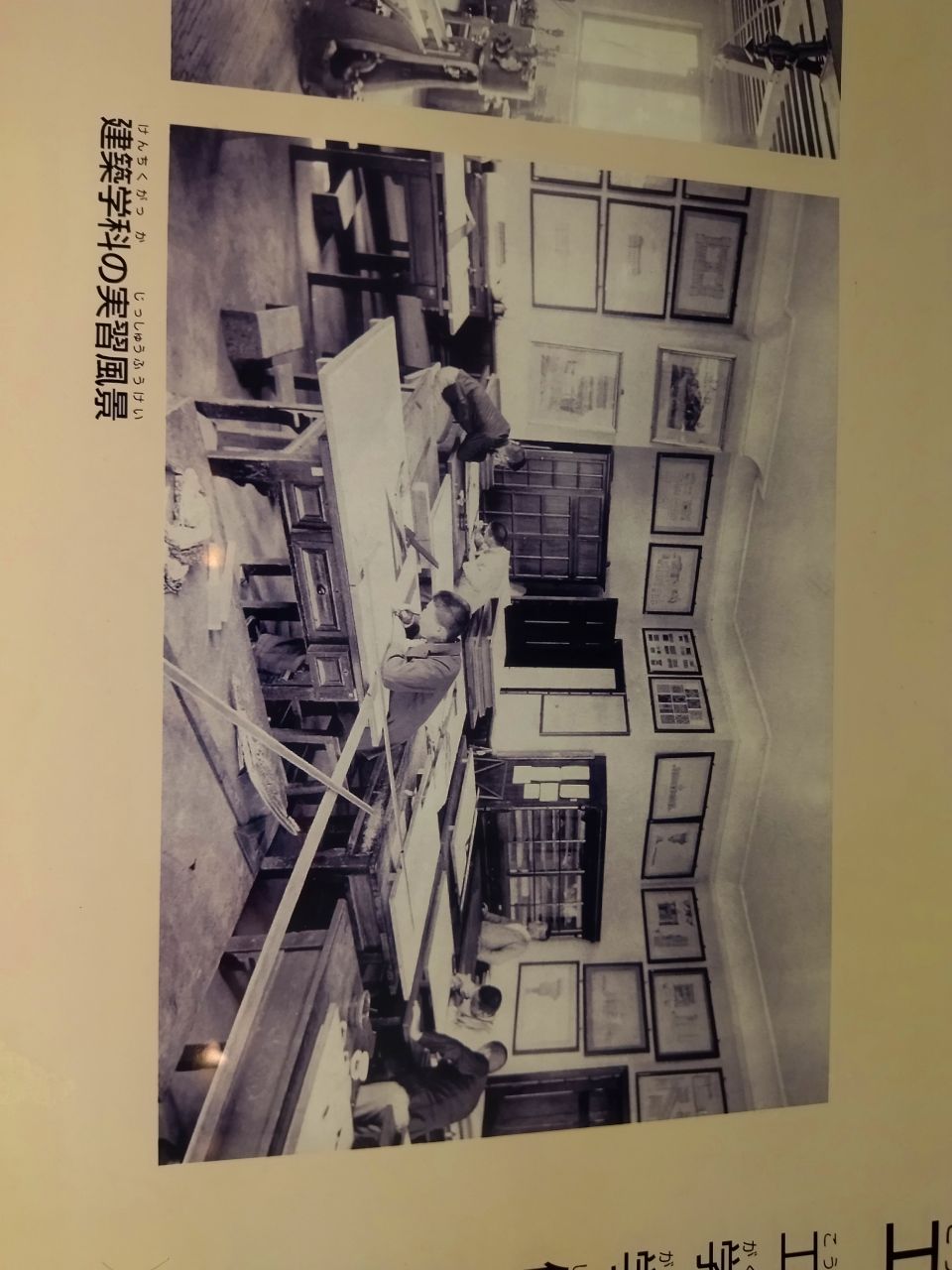

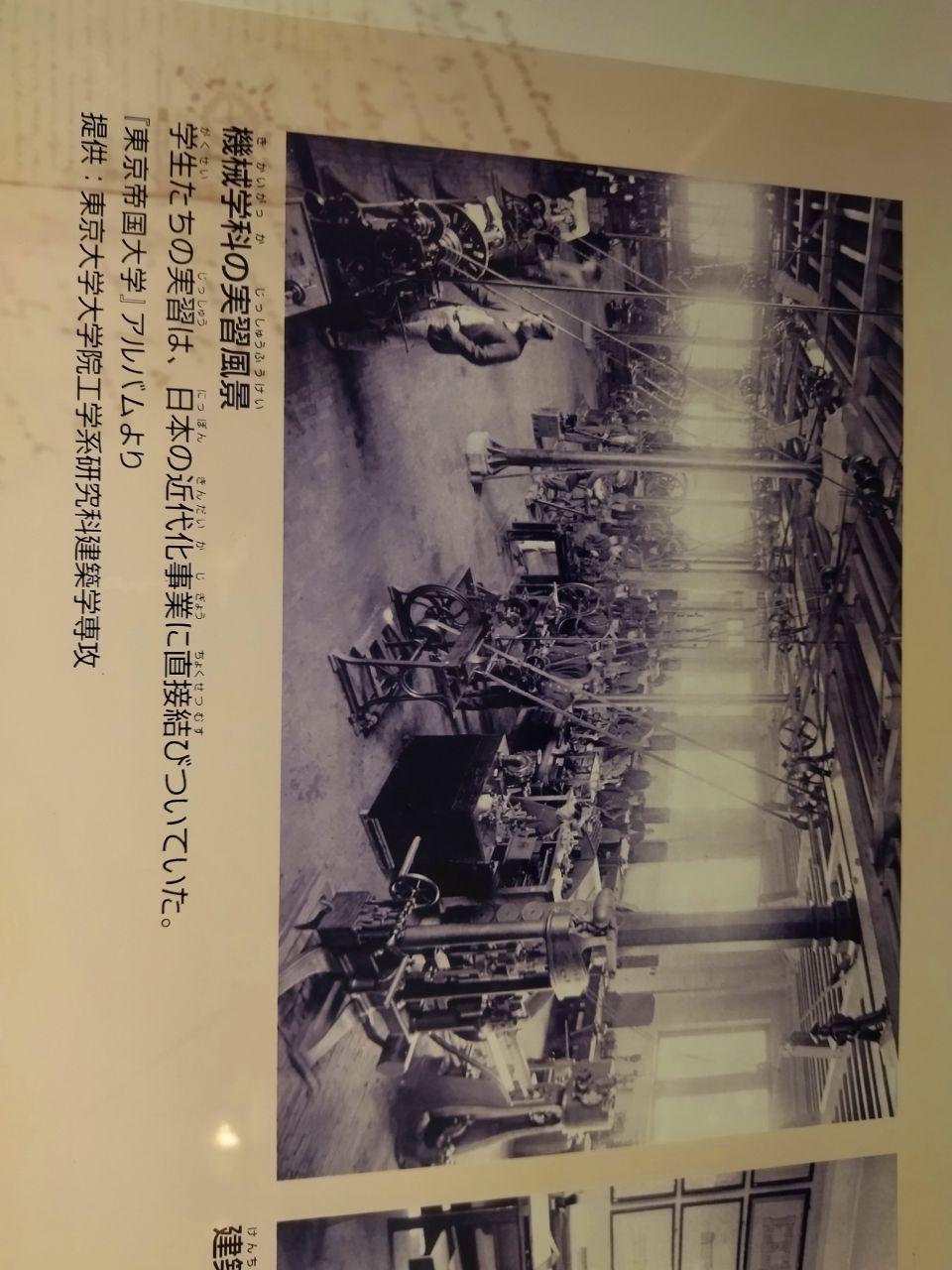

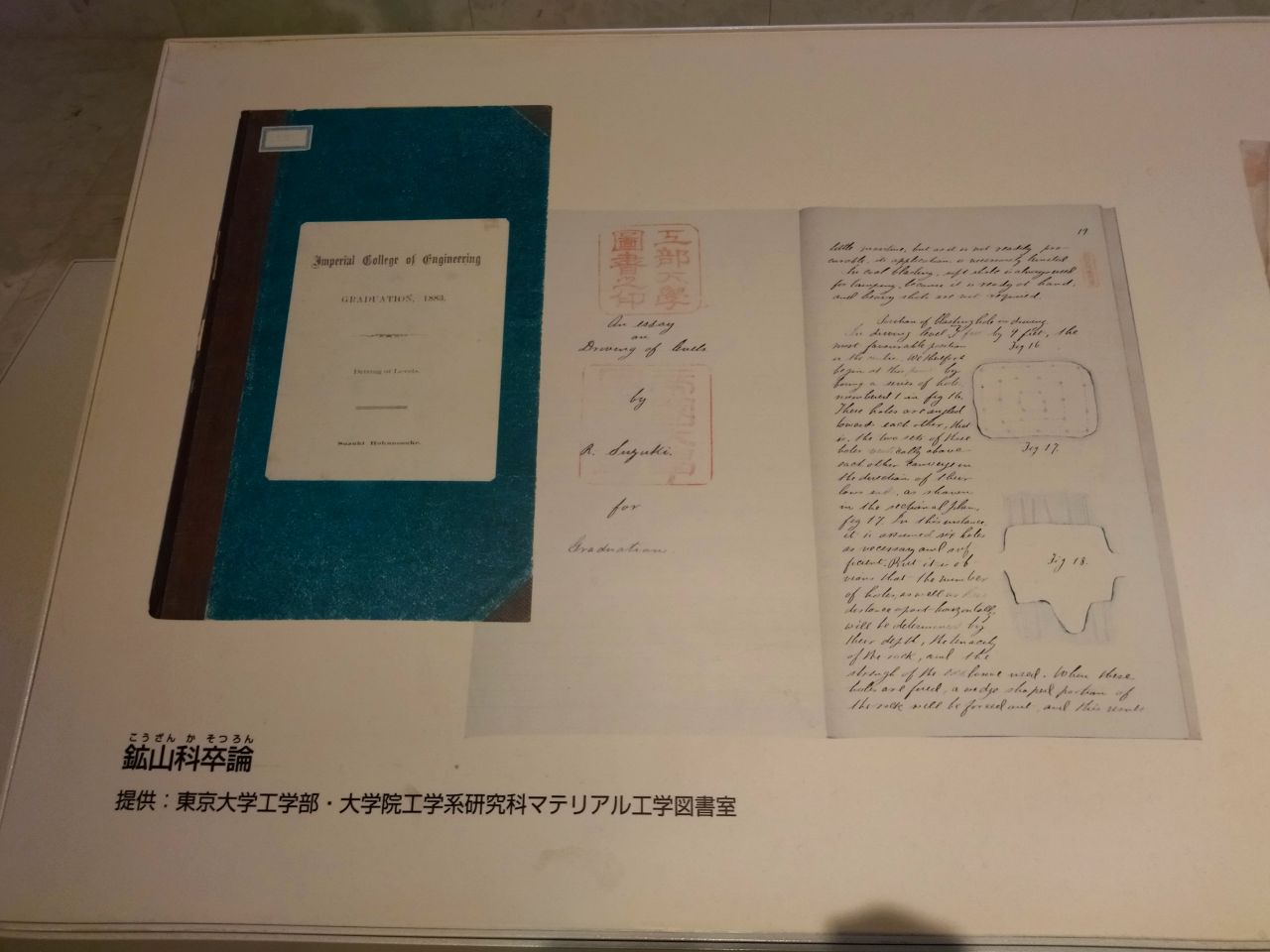

▼037▼工部大学校 東大工学部の前身

▼038▼

▼039▼

▼040▼

▼041▼

▼042▼

▼043▼

▼044▼

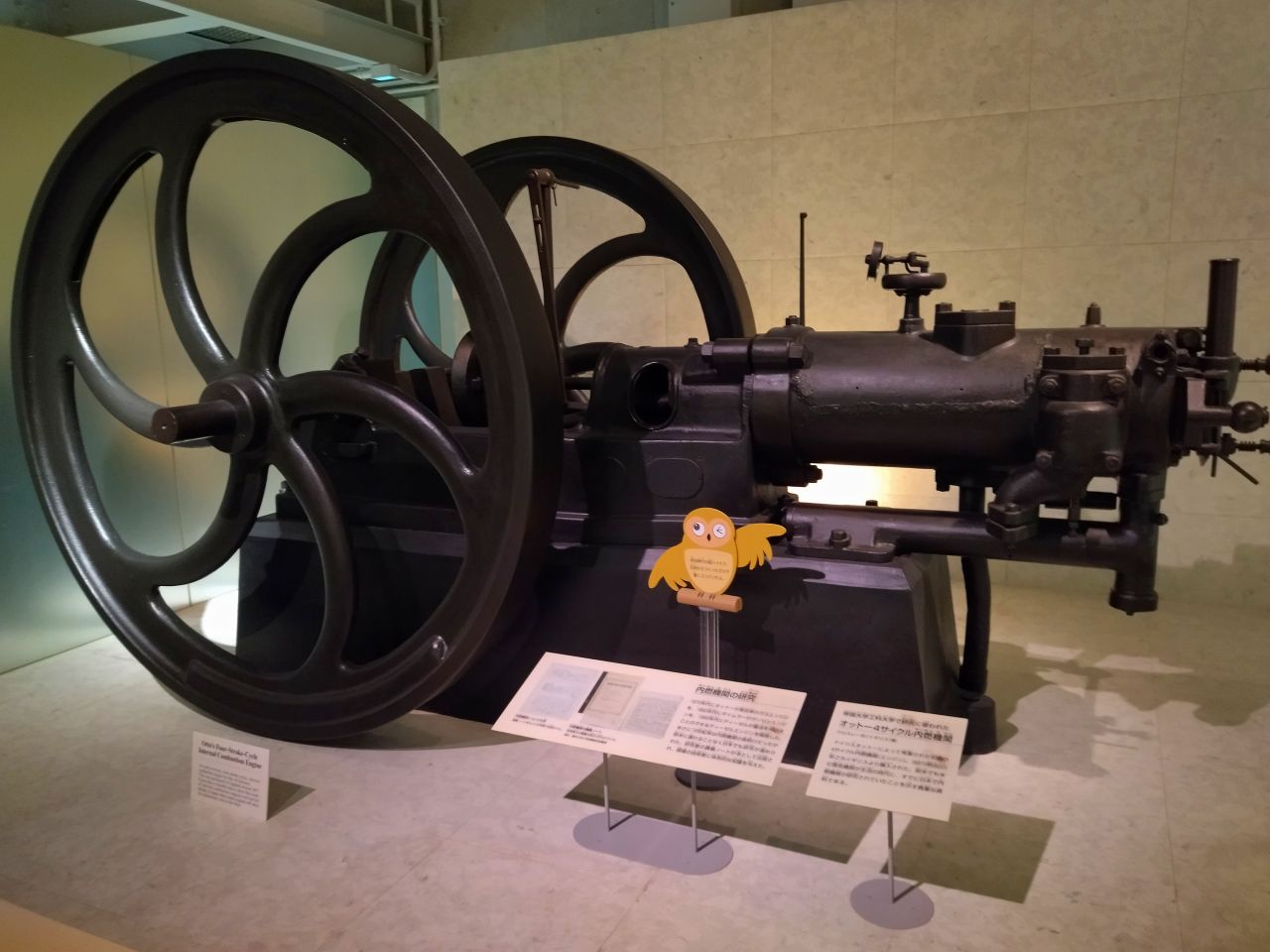

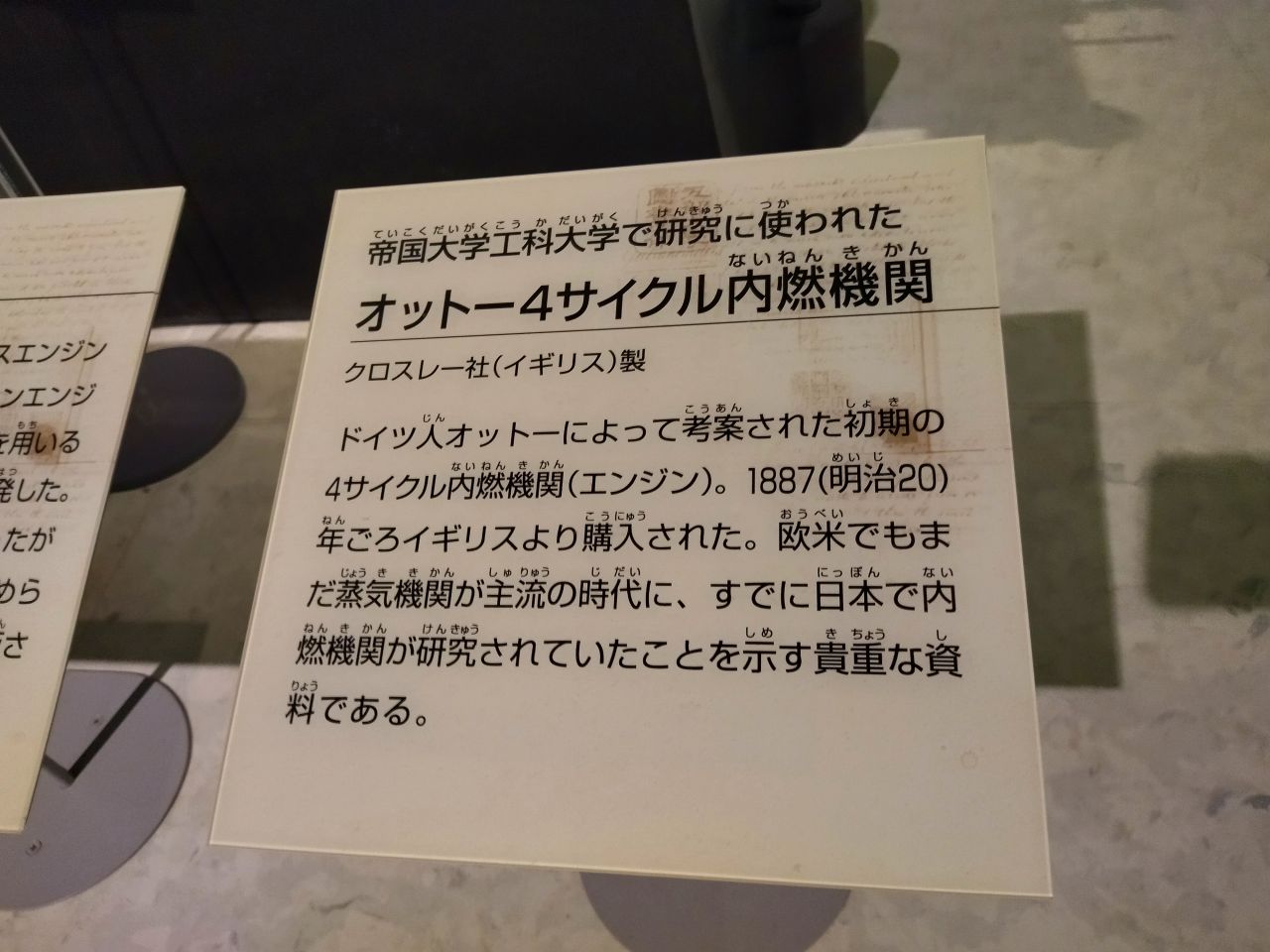

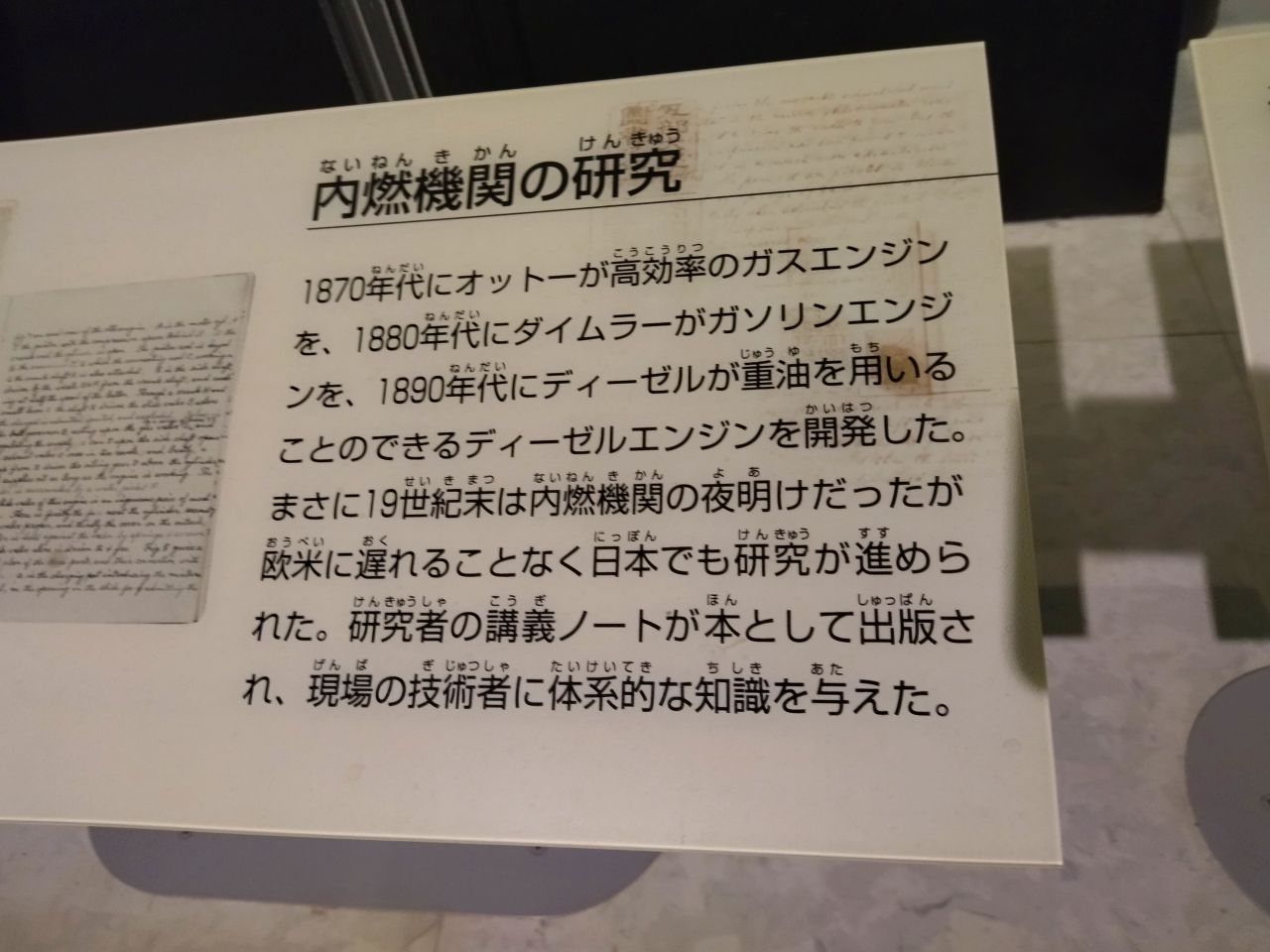

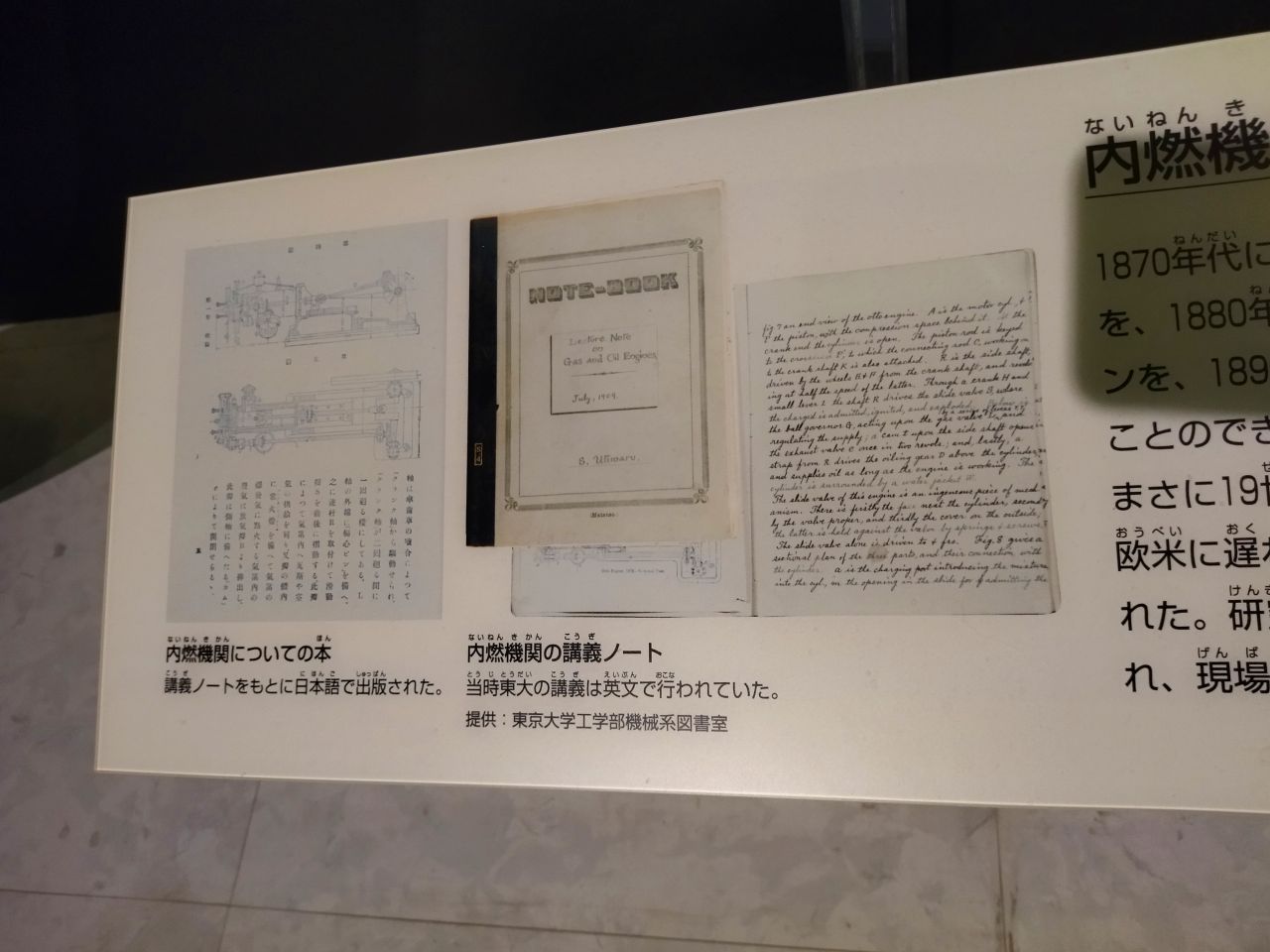

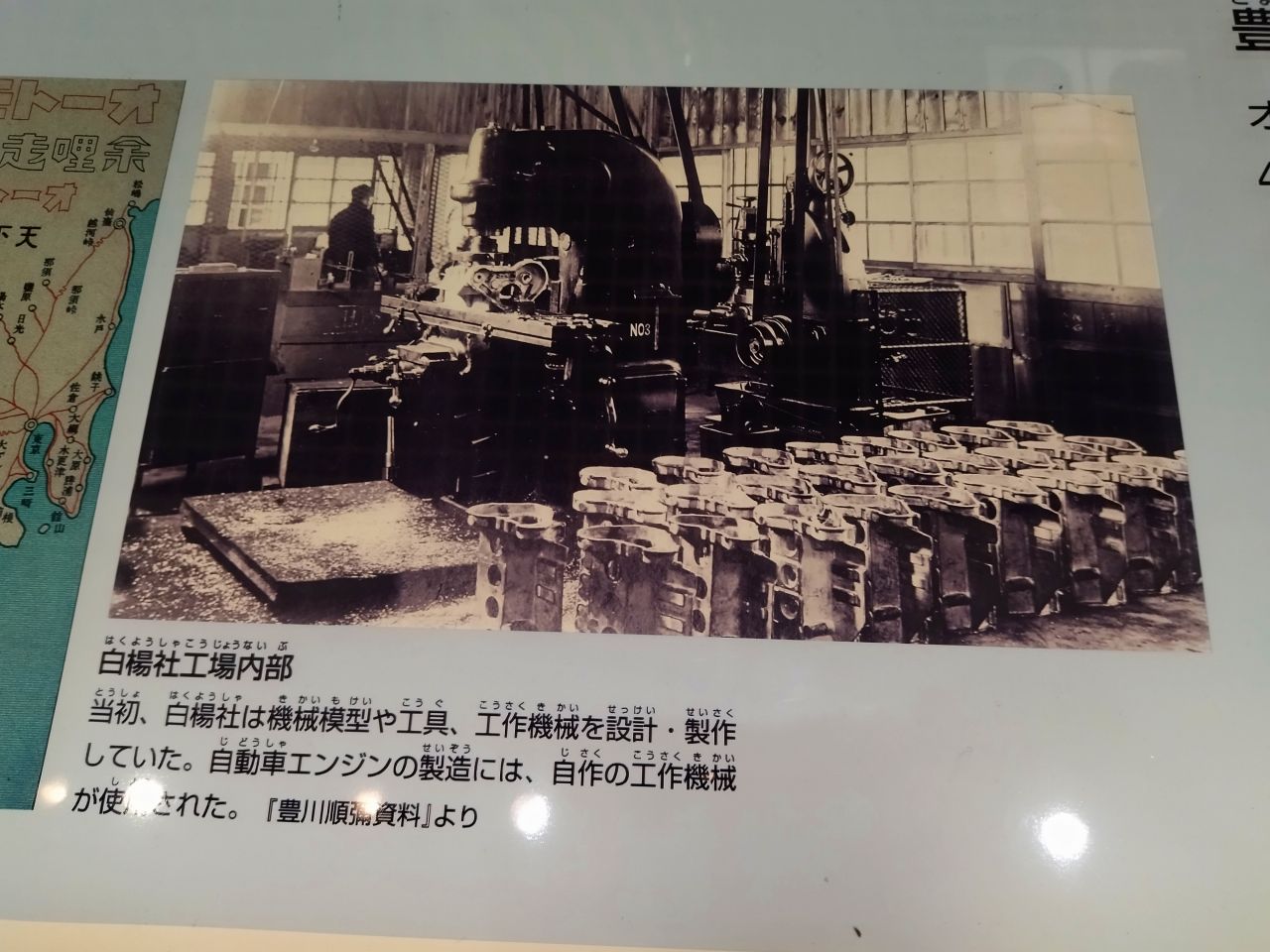

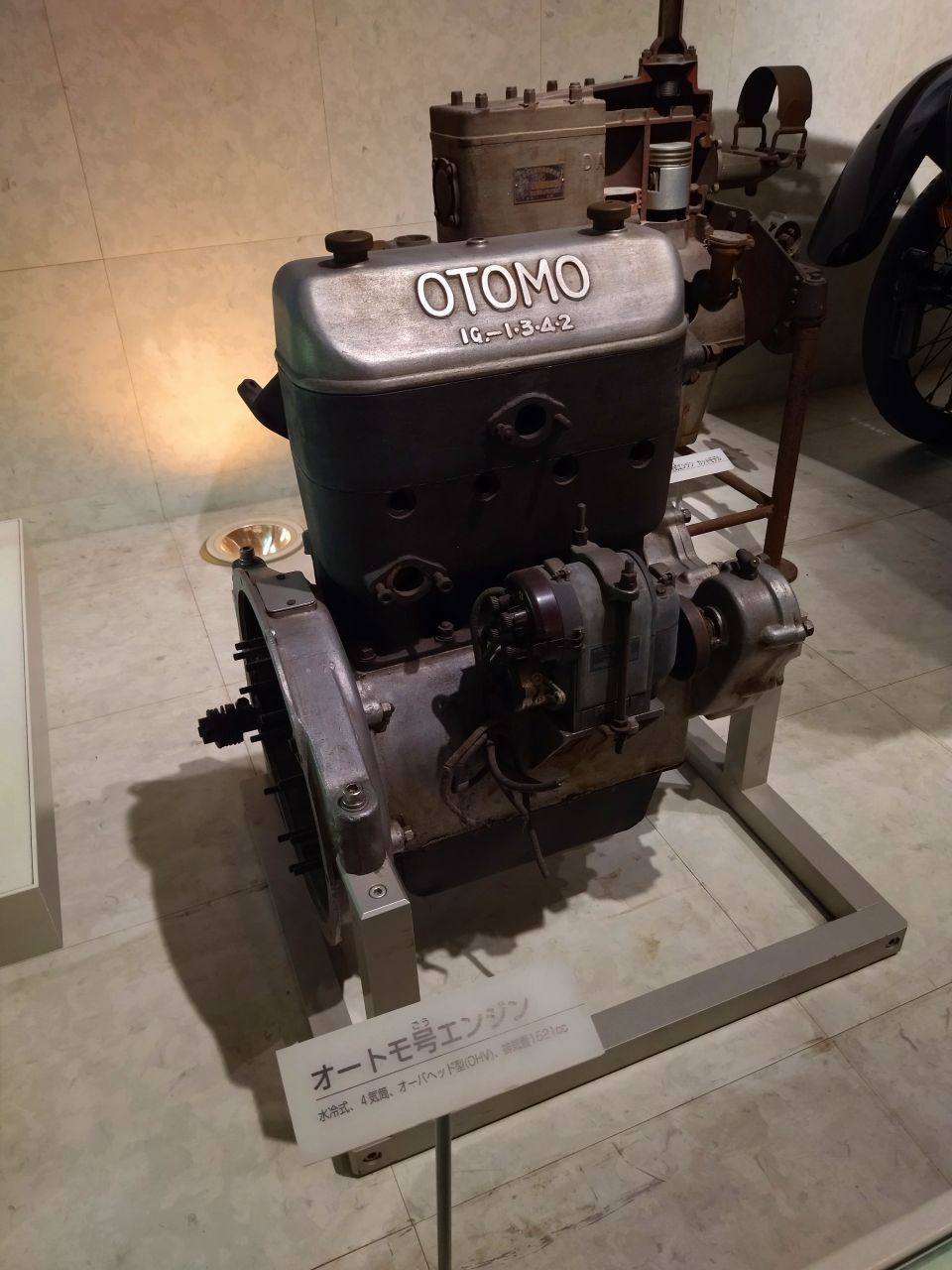

▼045▼現在、世界一の水準にある日本のエンジン技術だが、この辺から始まっている

▼046▼

▼047▼

▼048▼

▼049▼

▼050▼

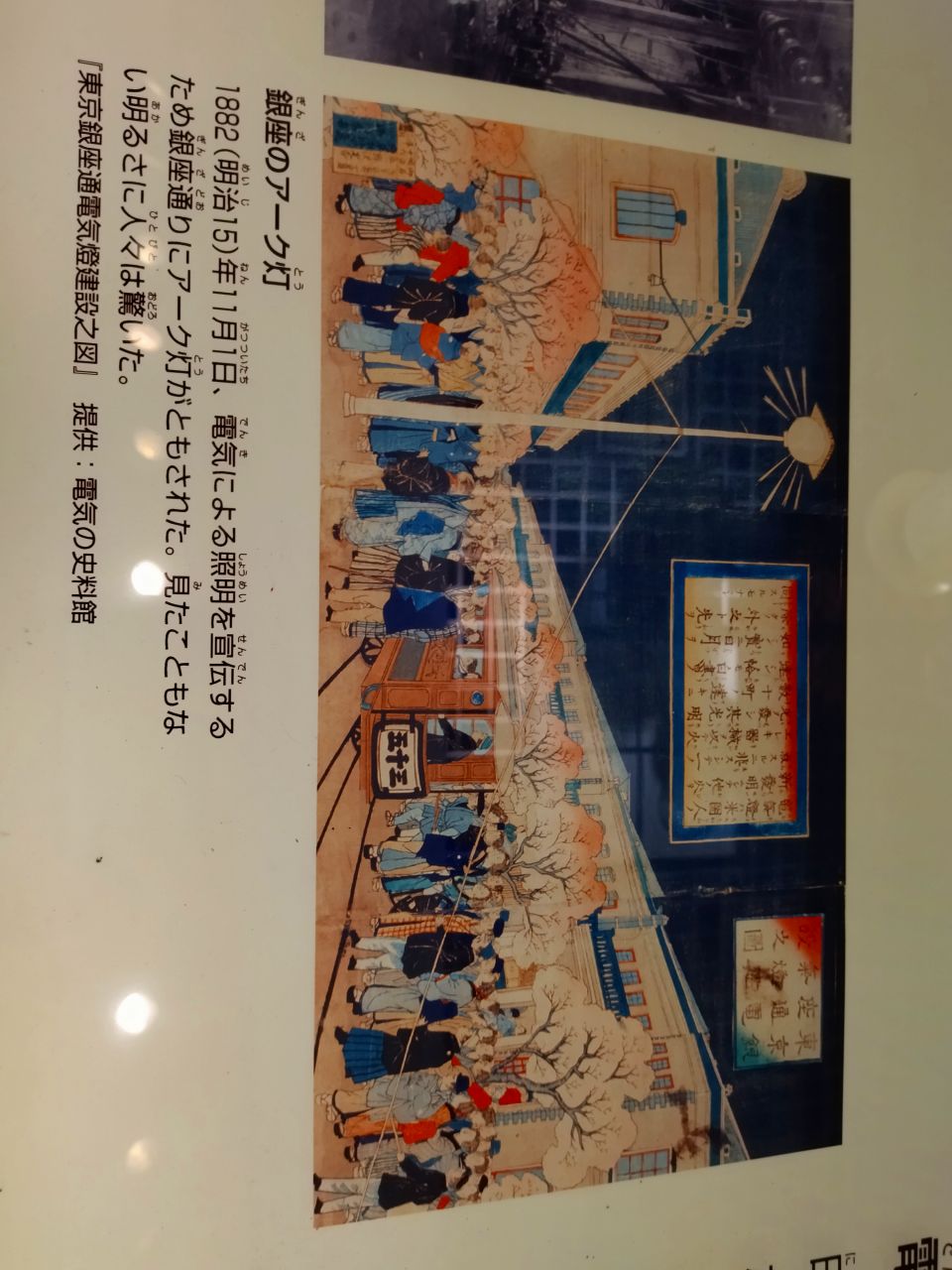

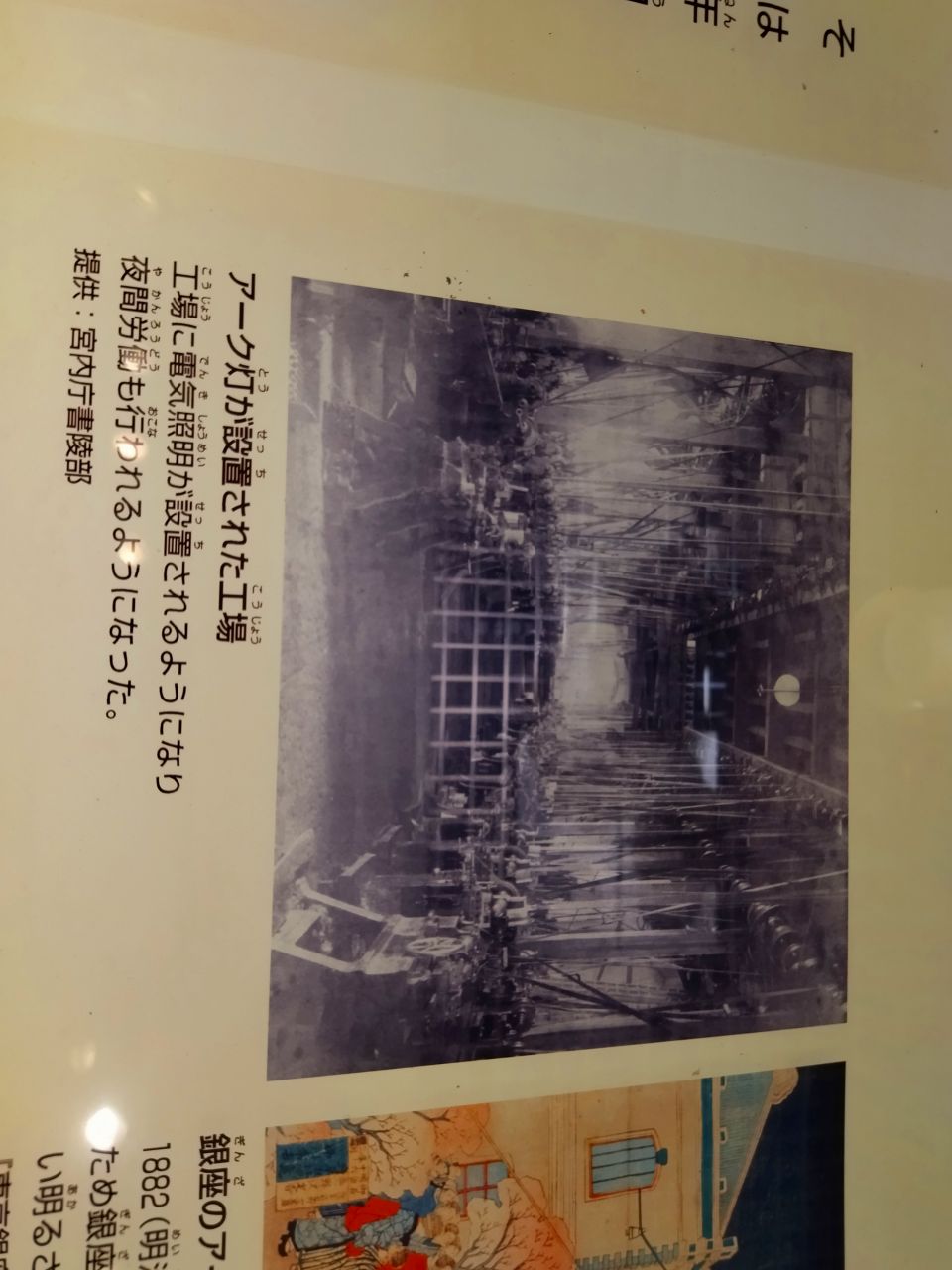

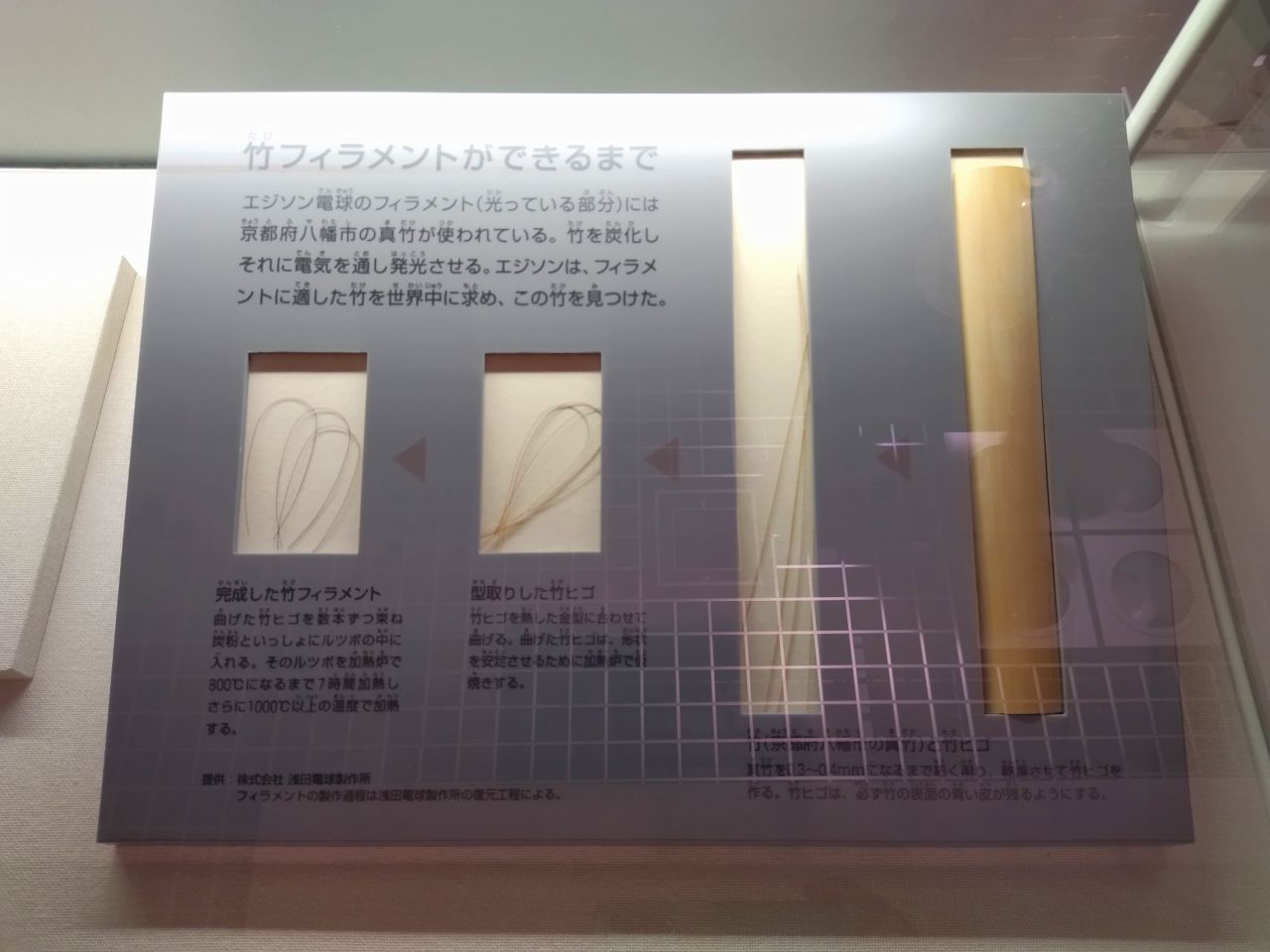

▼051▼東京では明治20年ころから電気照明が使われ始めたが

田舎では昭和の初めまで石油ランプだった

▼052▼

▼053▼

▼054▼

▼055▼これは有名な話

▼056▼

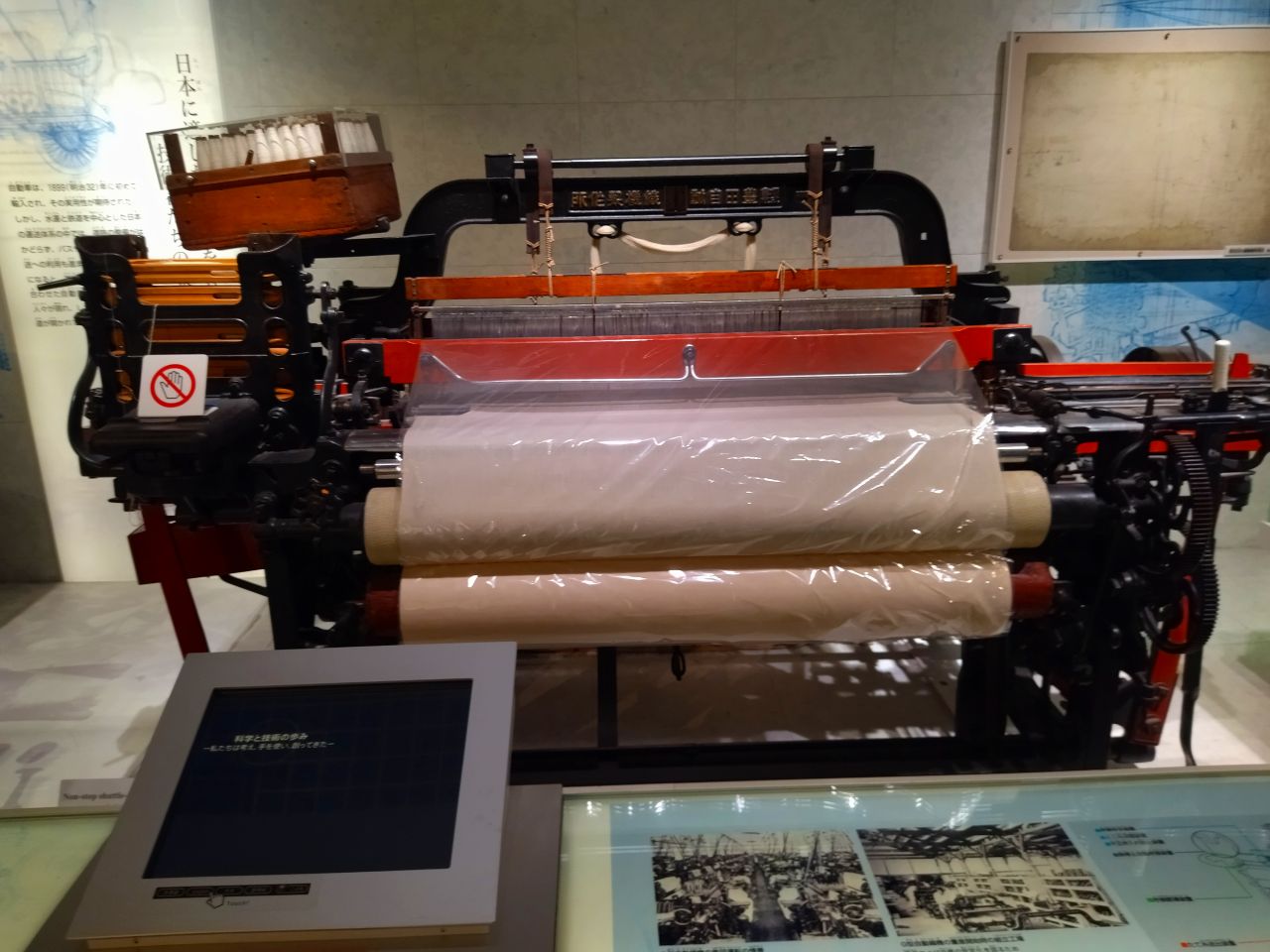

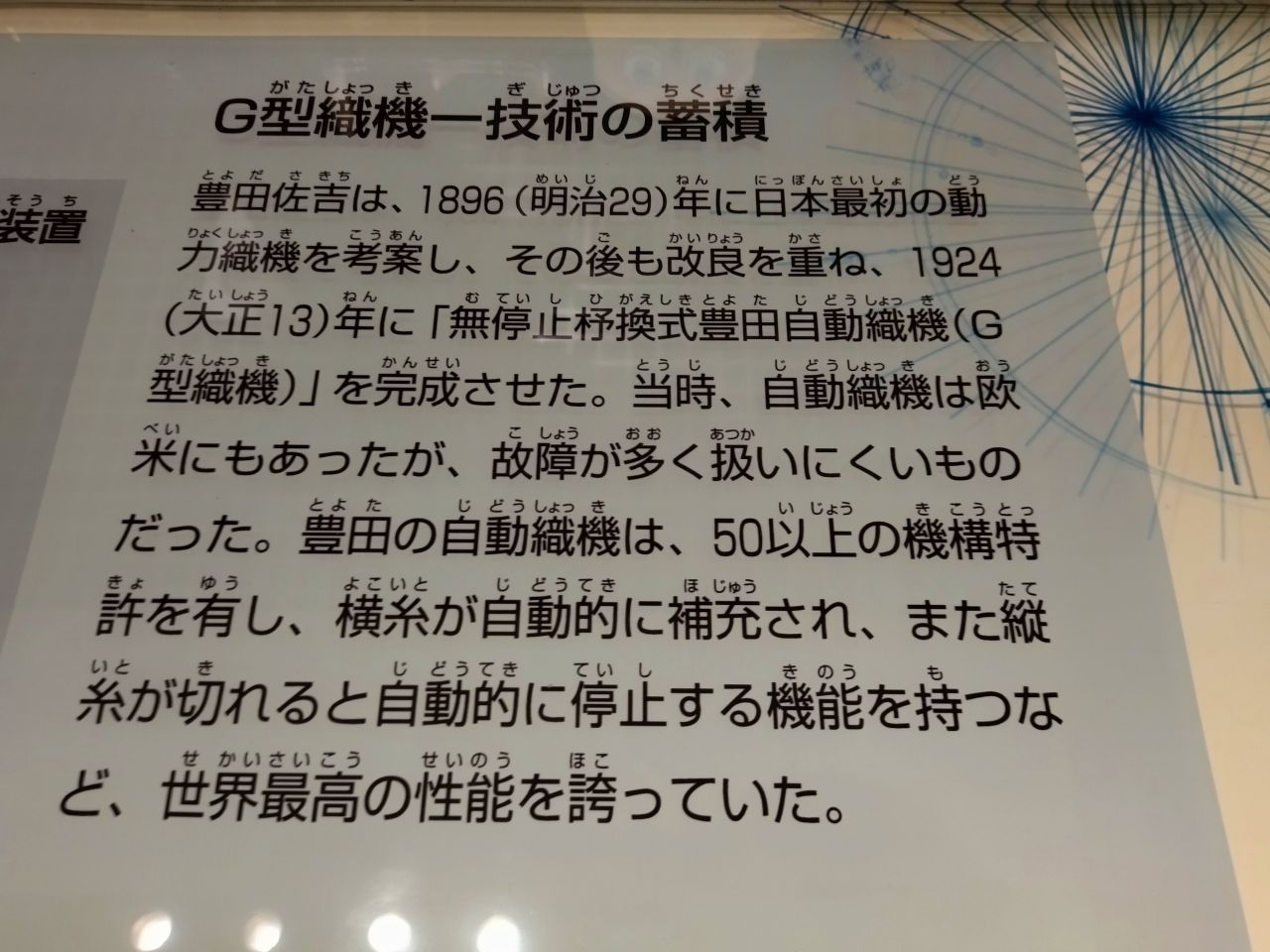

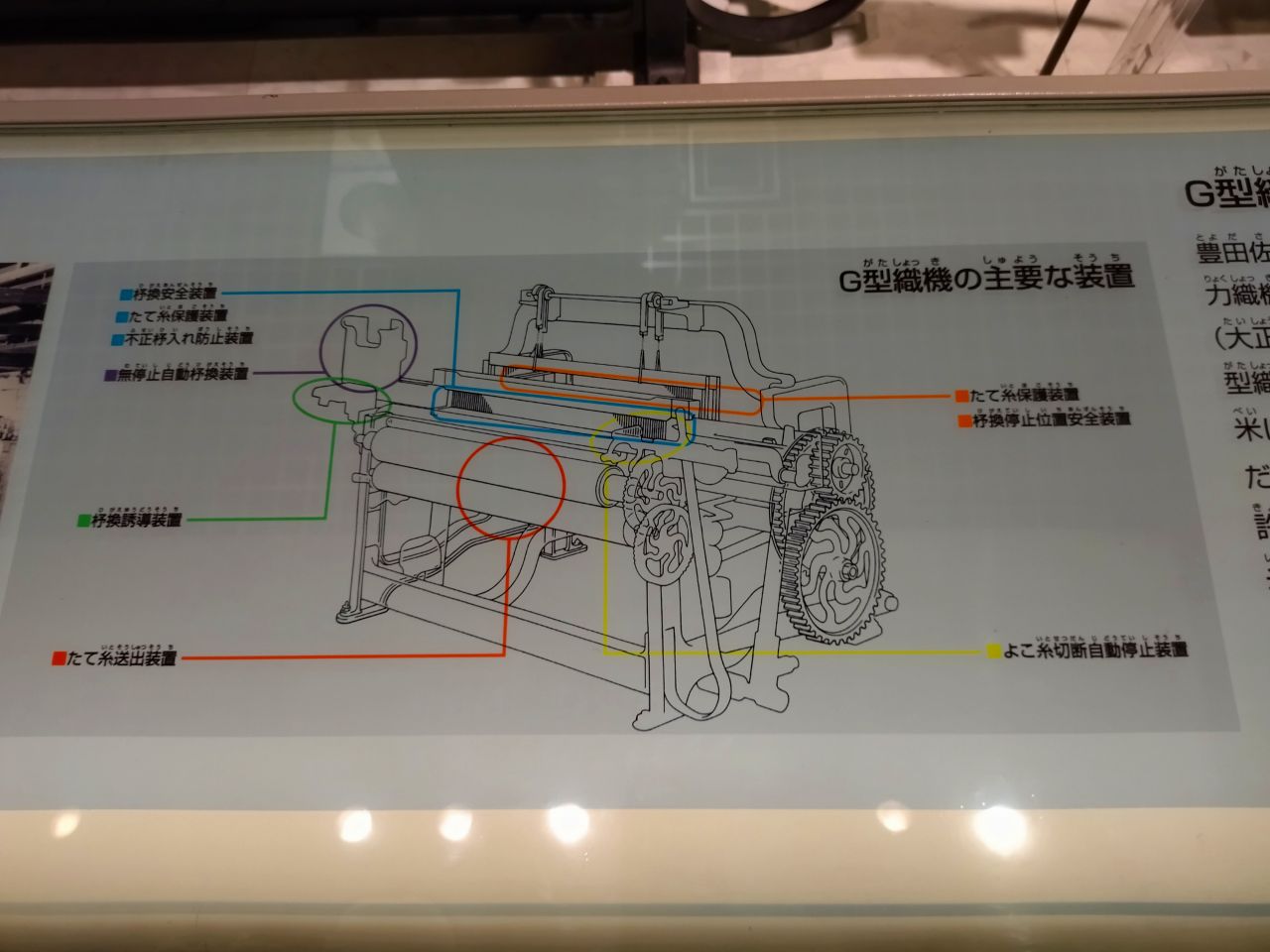

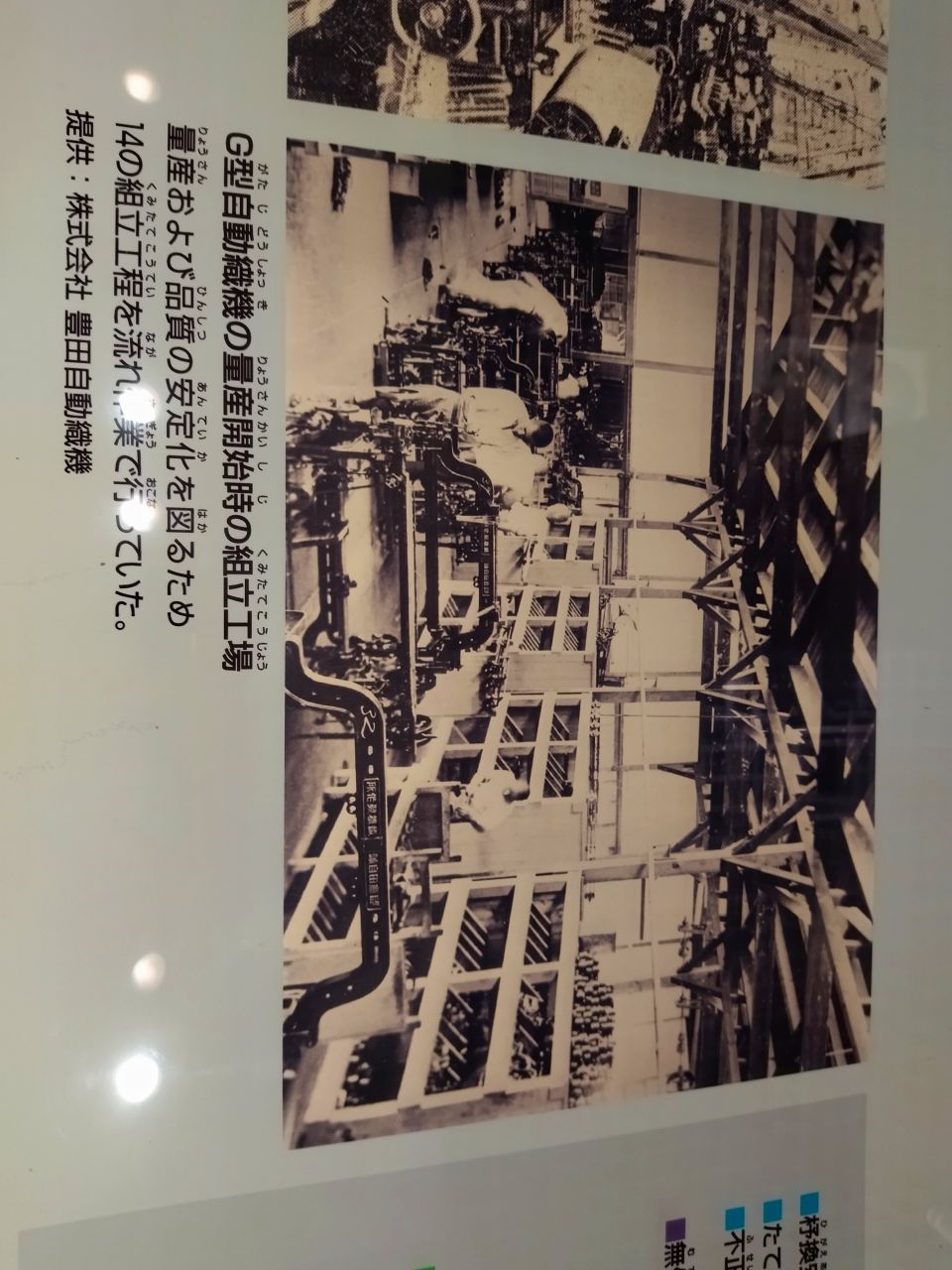

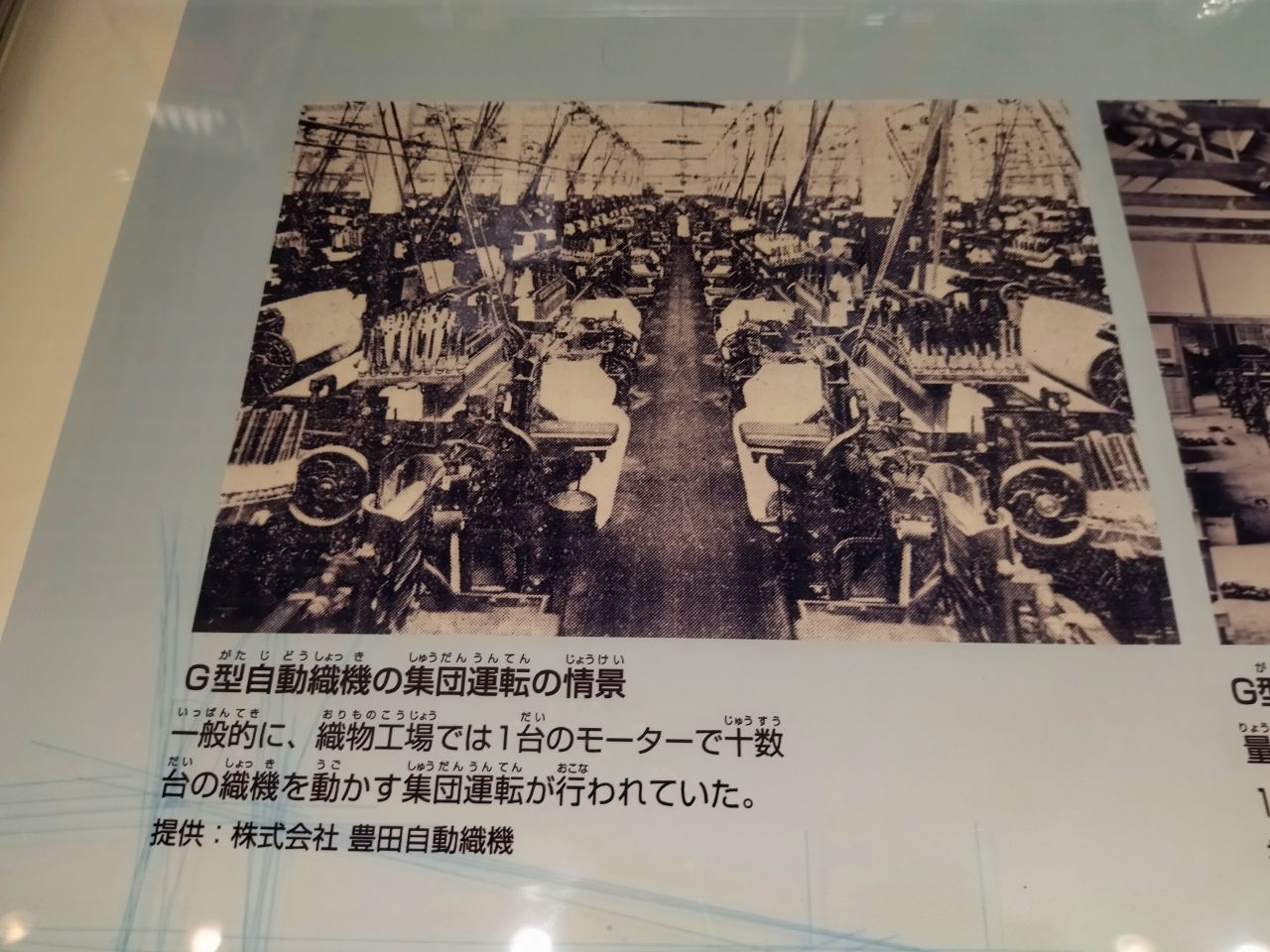

▼057▼世界のトヨタのスタートは、布織機だった

▼058▼

▼059▼

▼060▼

▼061▼

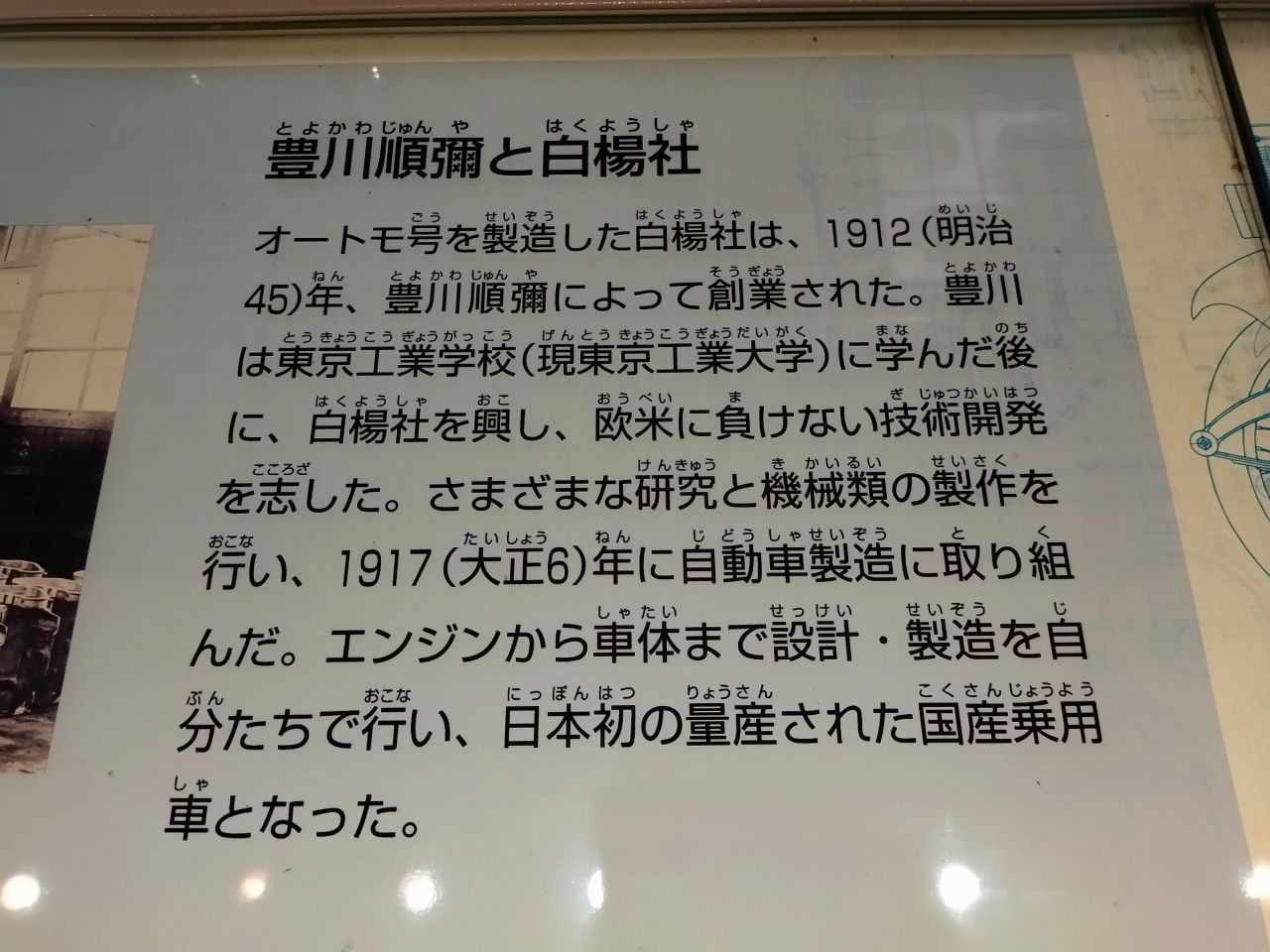

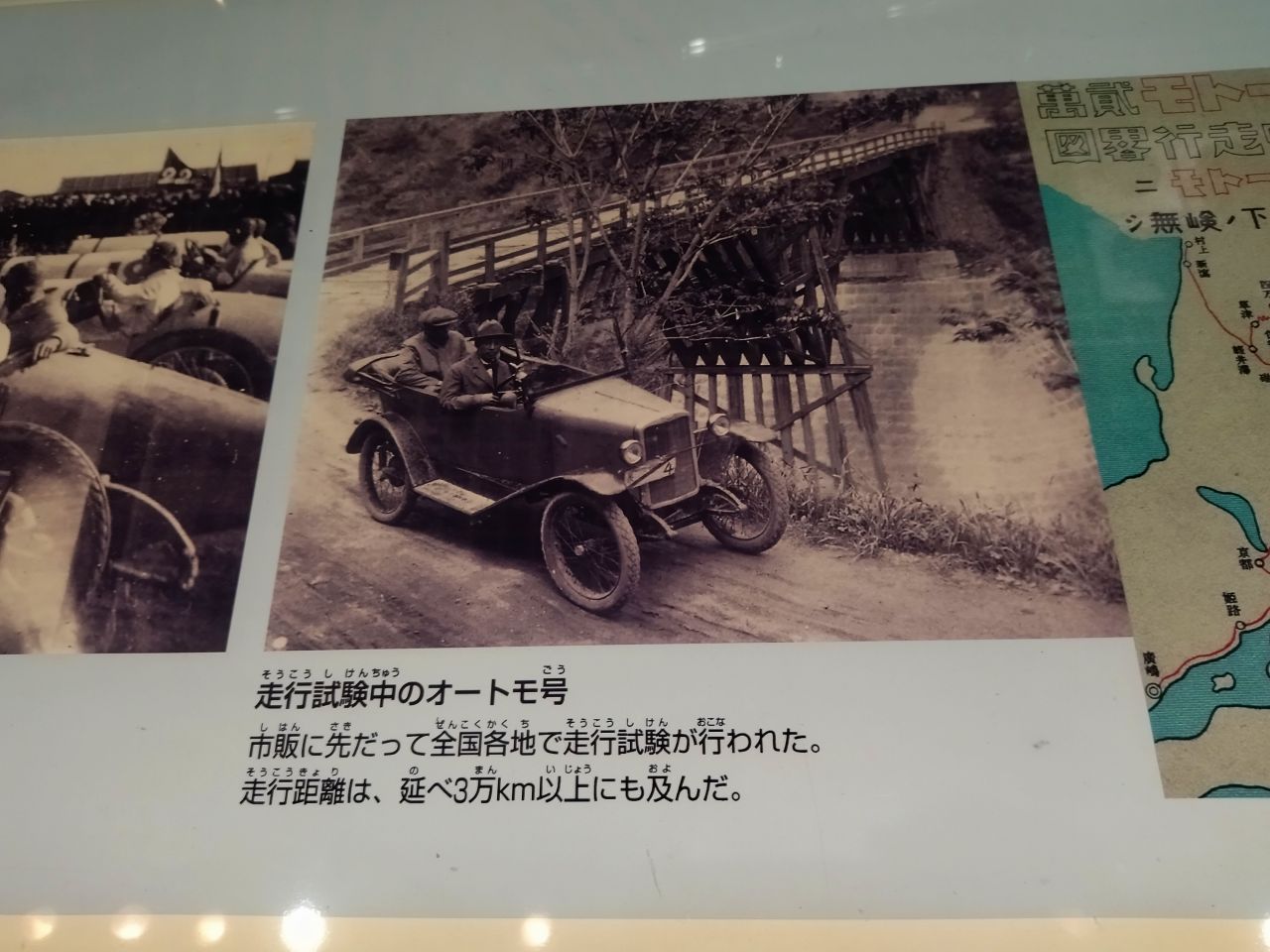

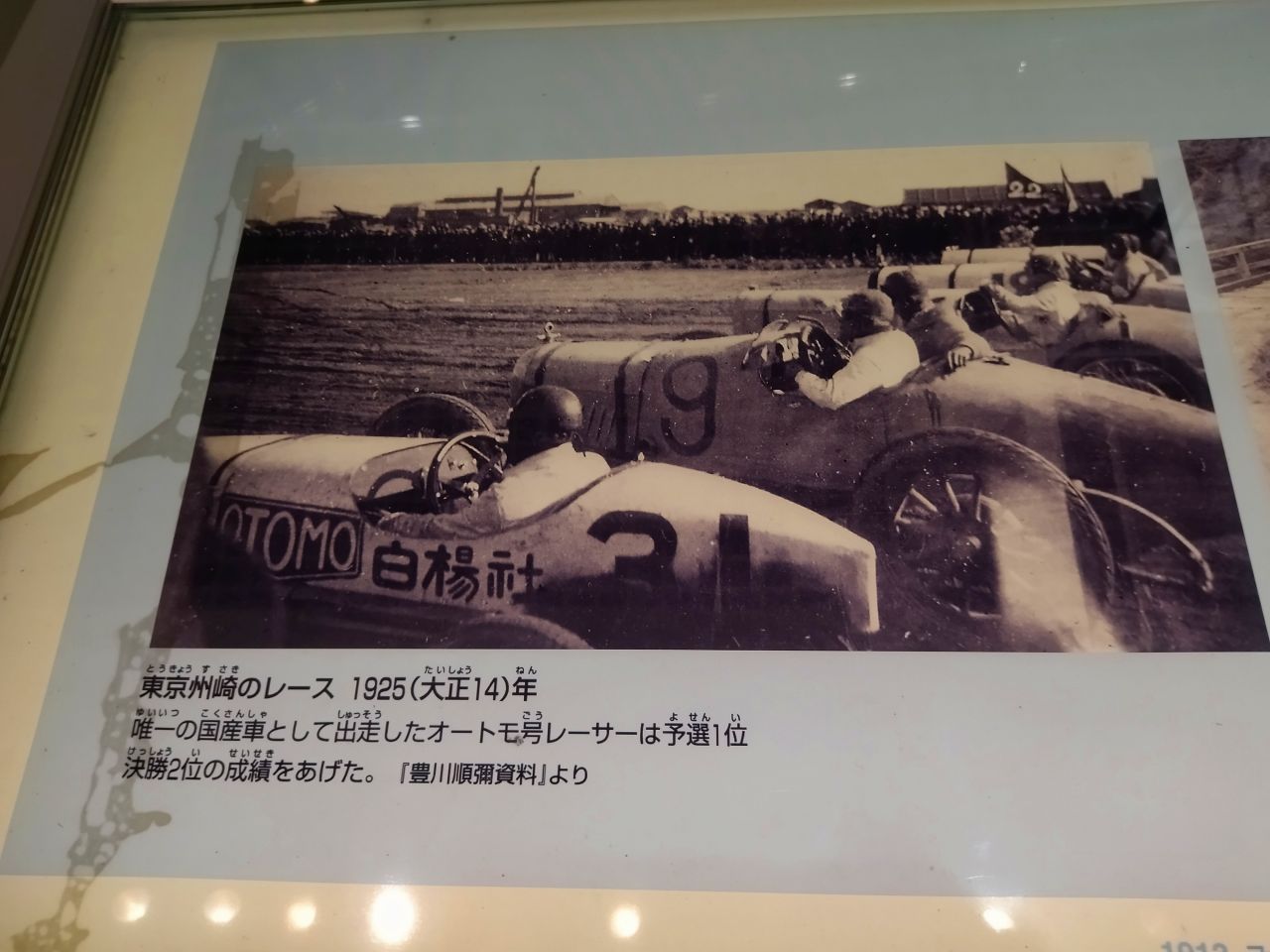

▼062▼トヨタの自動車生産のさきがけ「オートモ号」

▼063▼

▼064▼

▼065▼

▼066▼

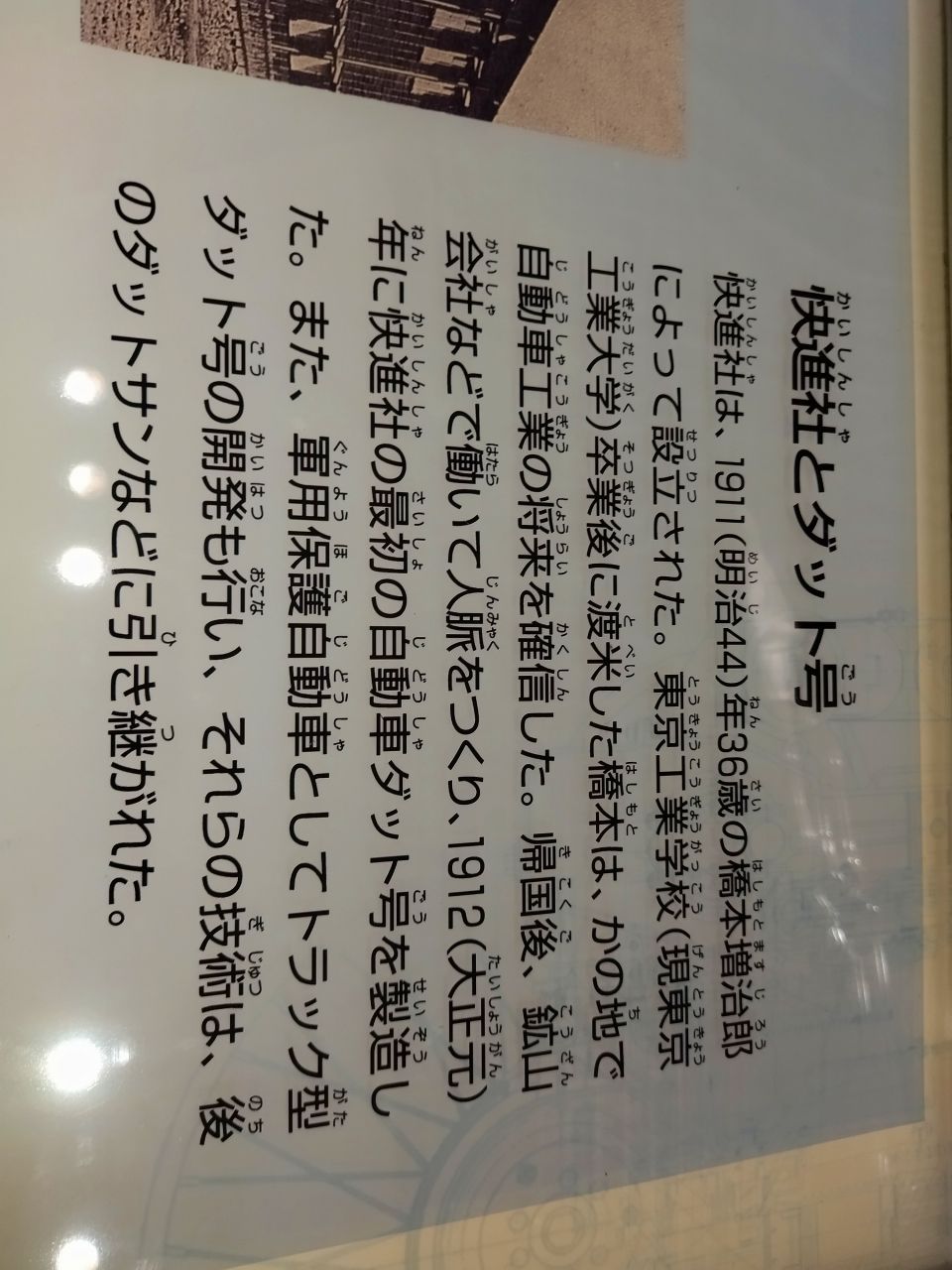

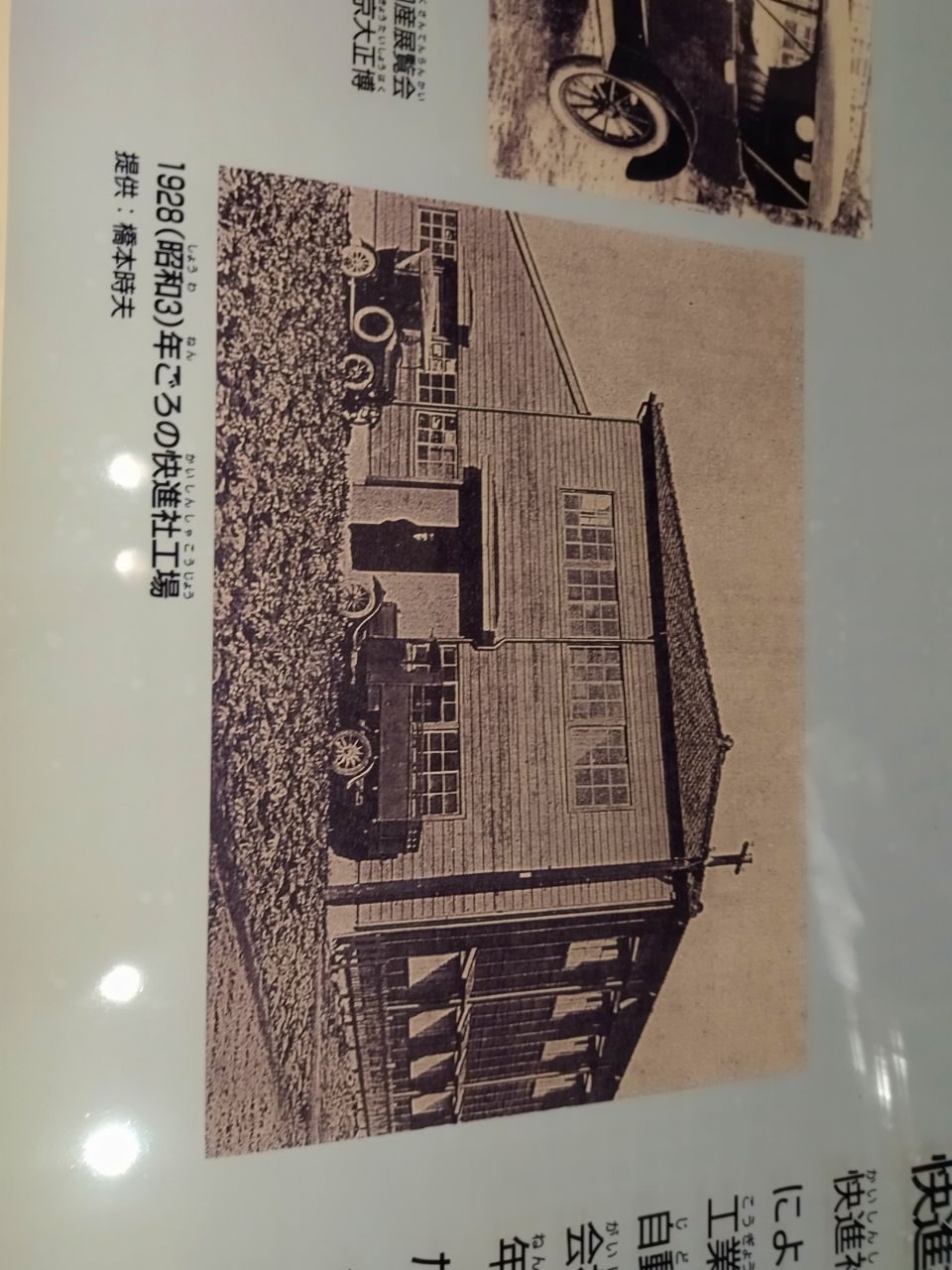

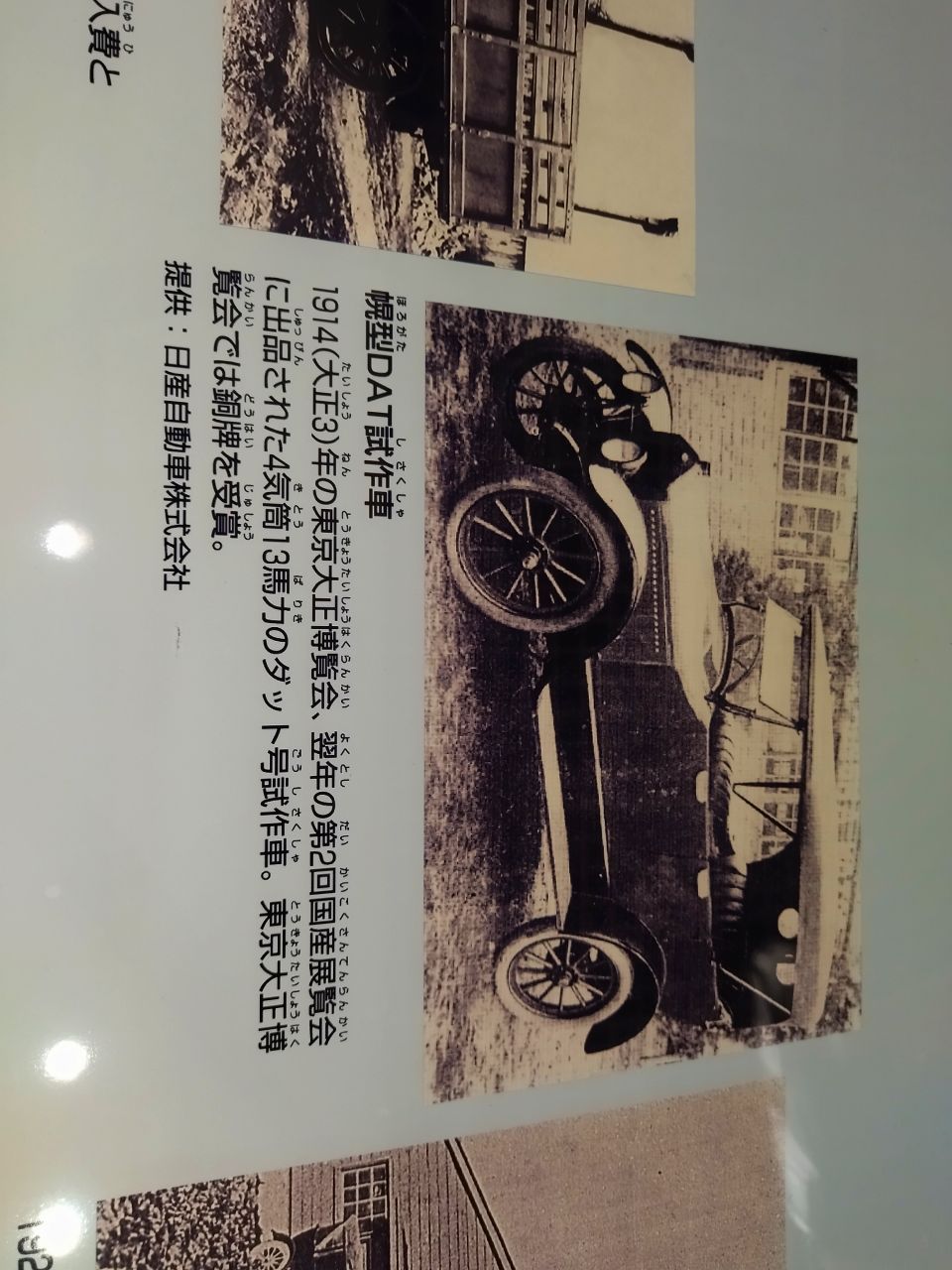

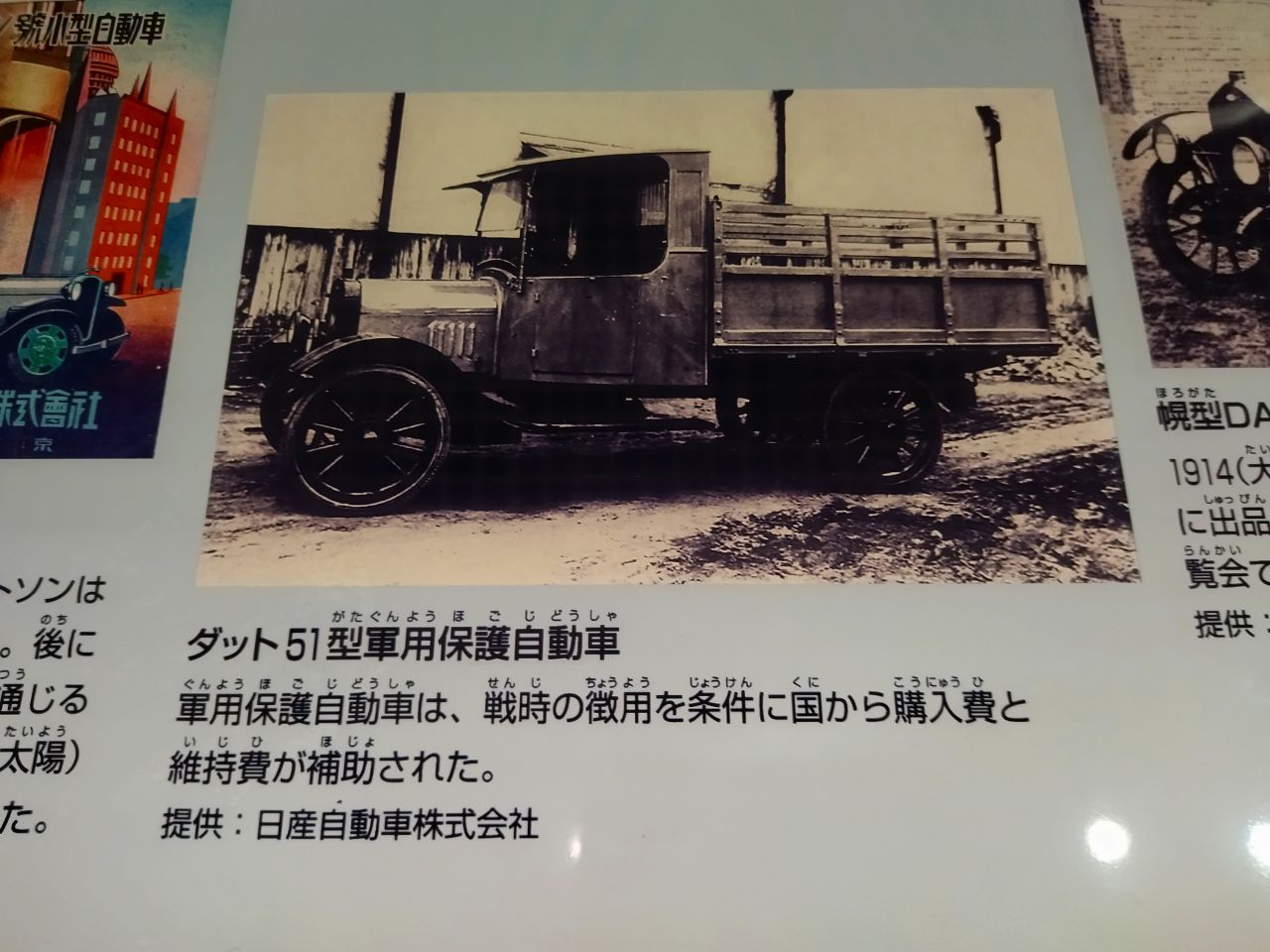

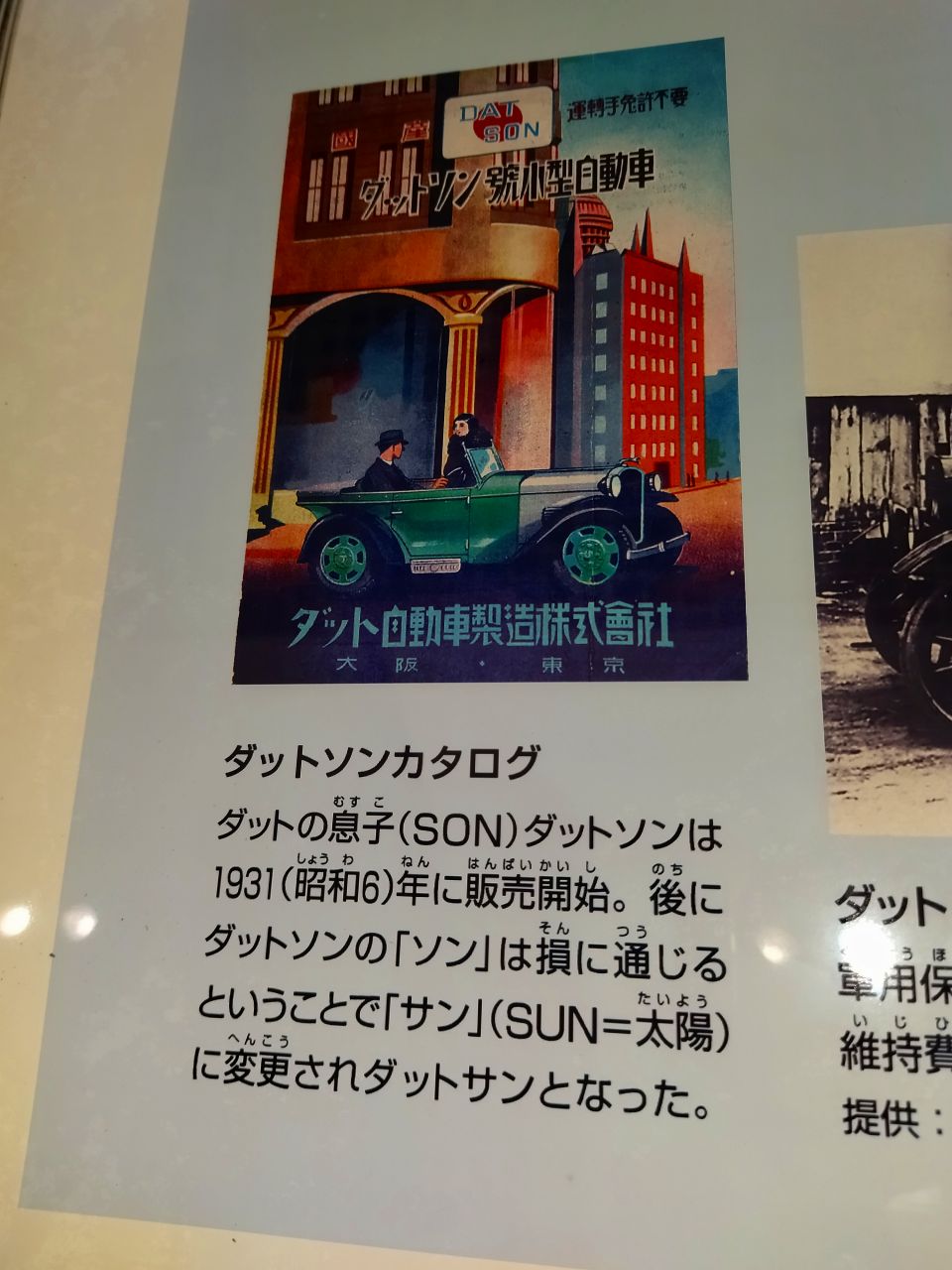

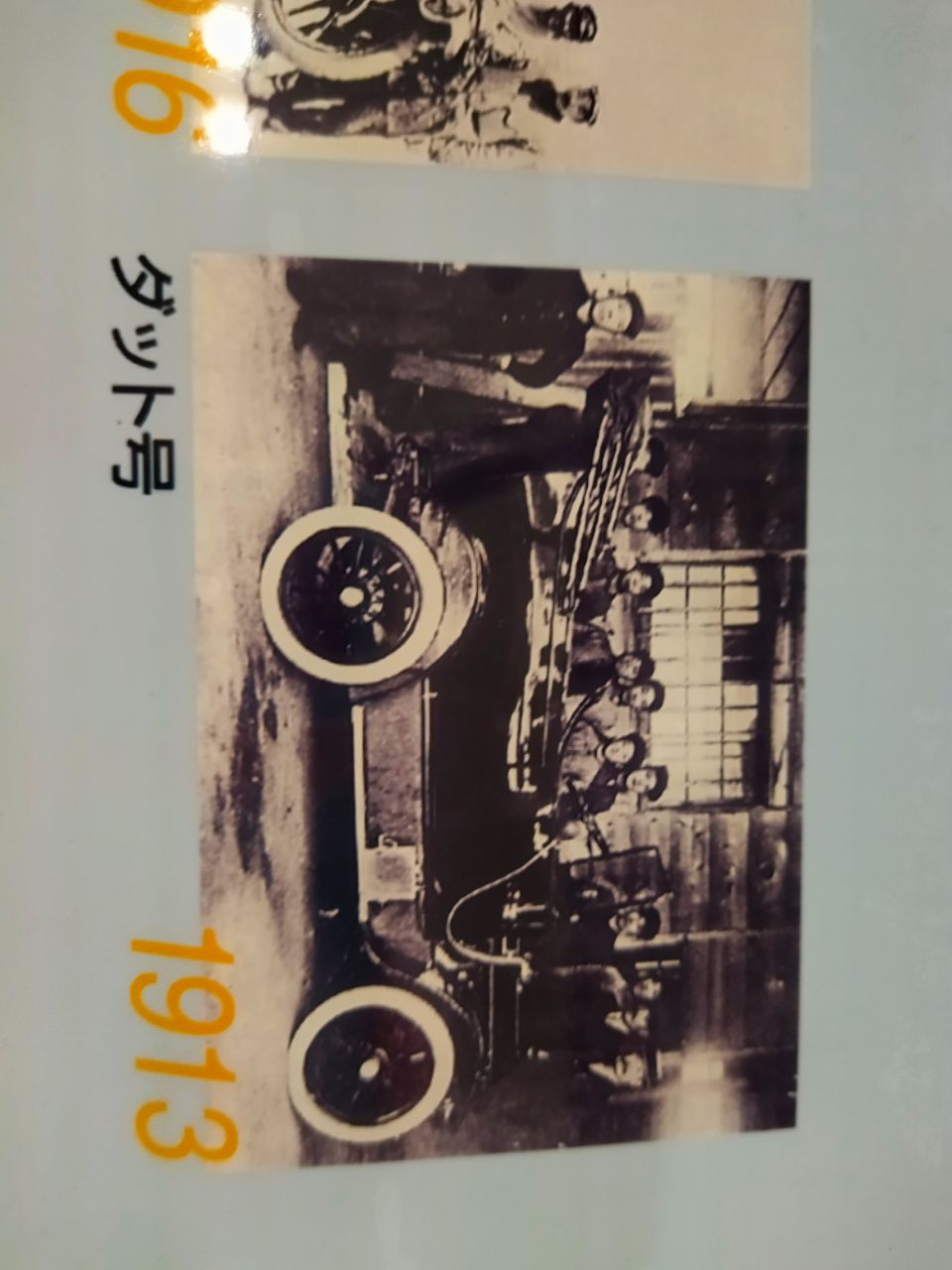

▼067▼日産の自動車生産のさきがけ

▼068▼

▼069▼

▼070▼

▼071▼

▼072▼

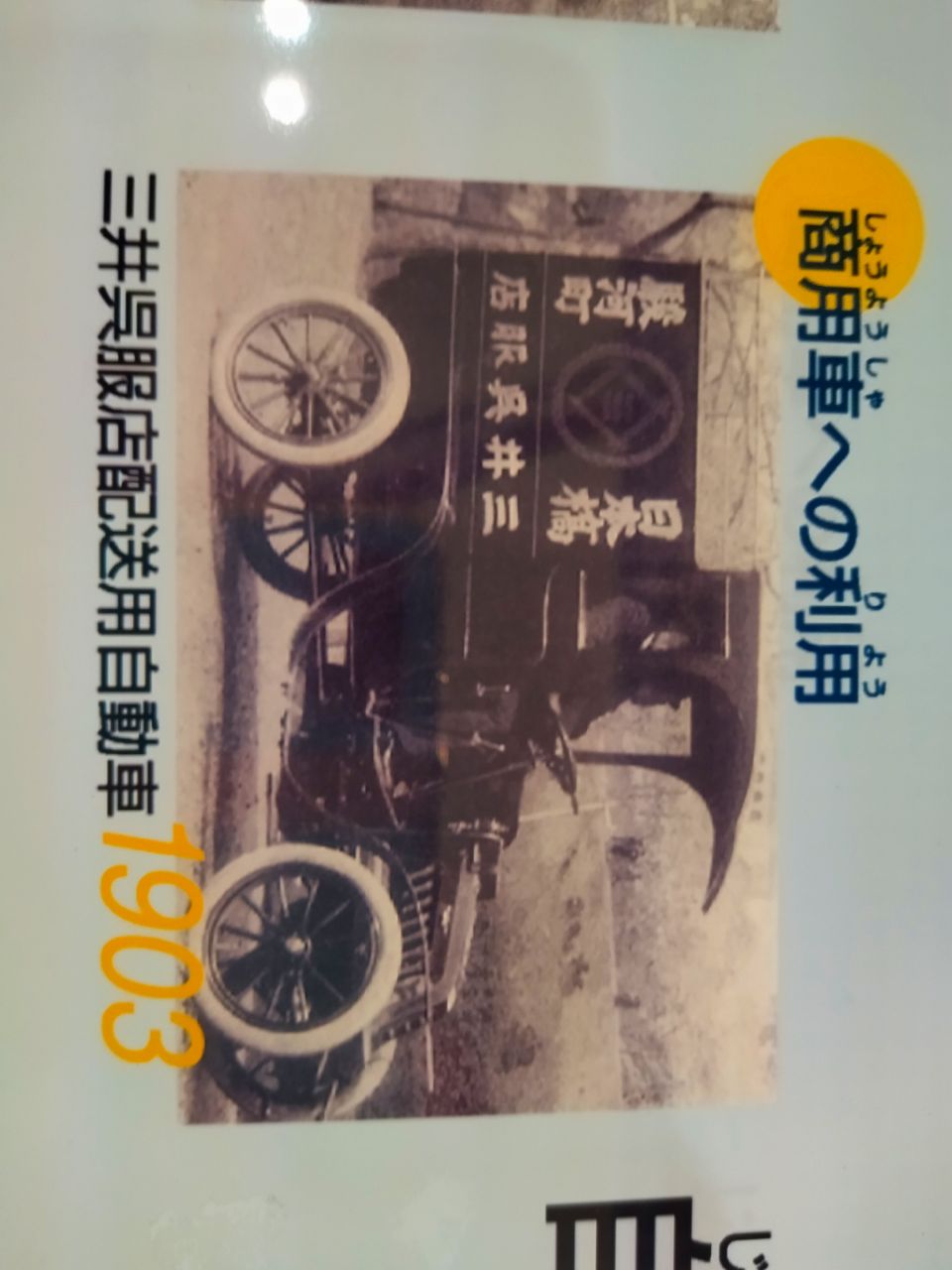

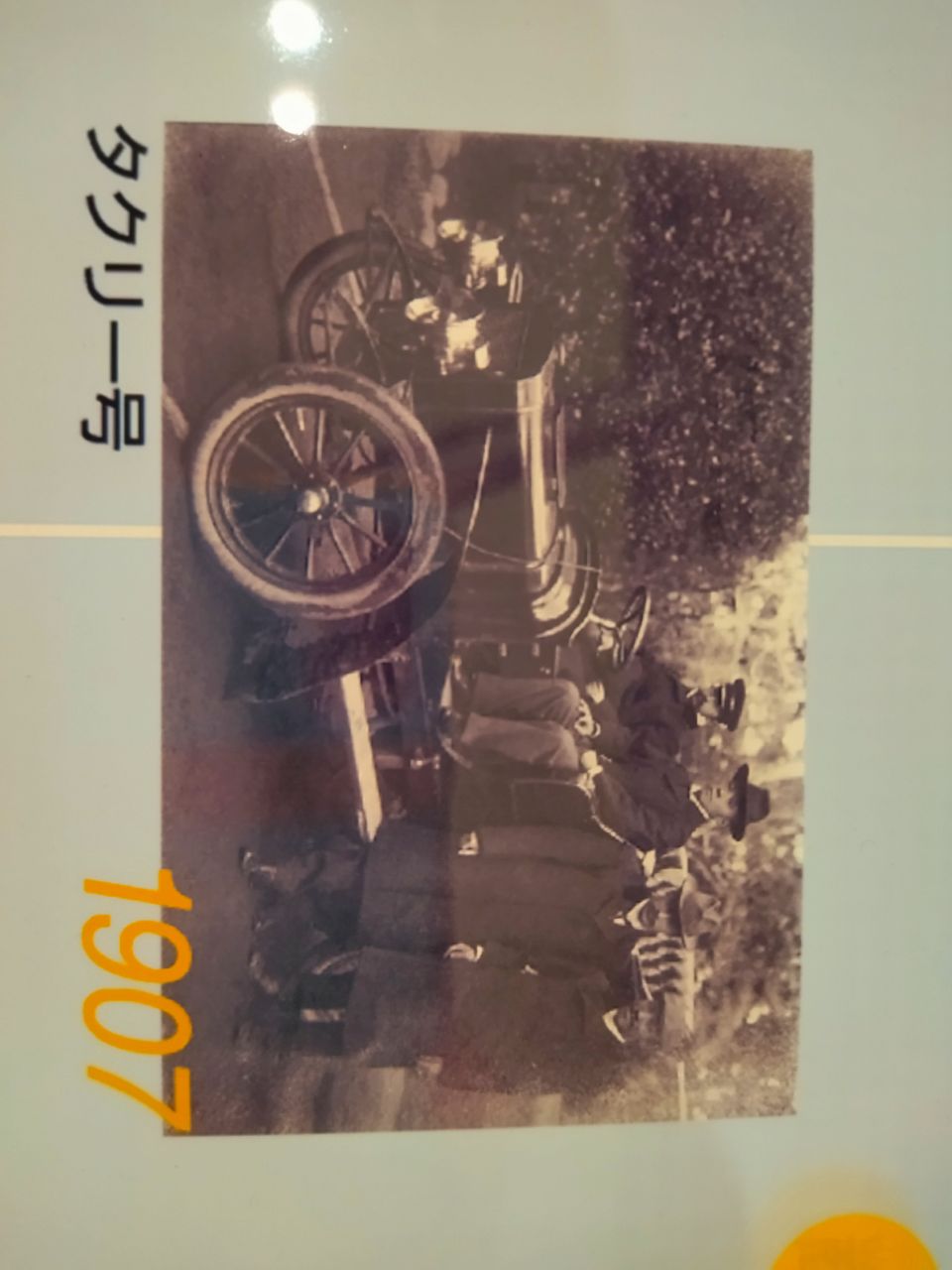

▼073▼三越が自動車を広告宣伝に利用

▼074▼

▼075▼

▼076▼

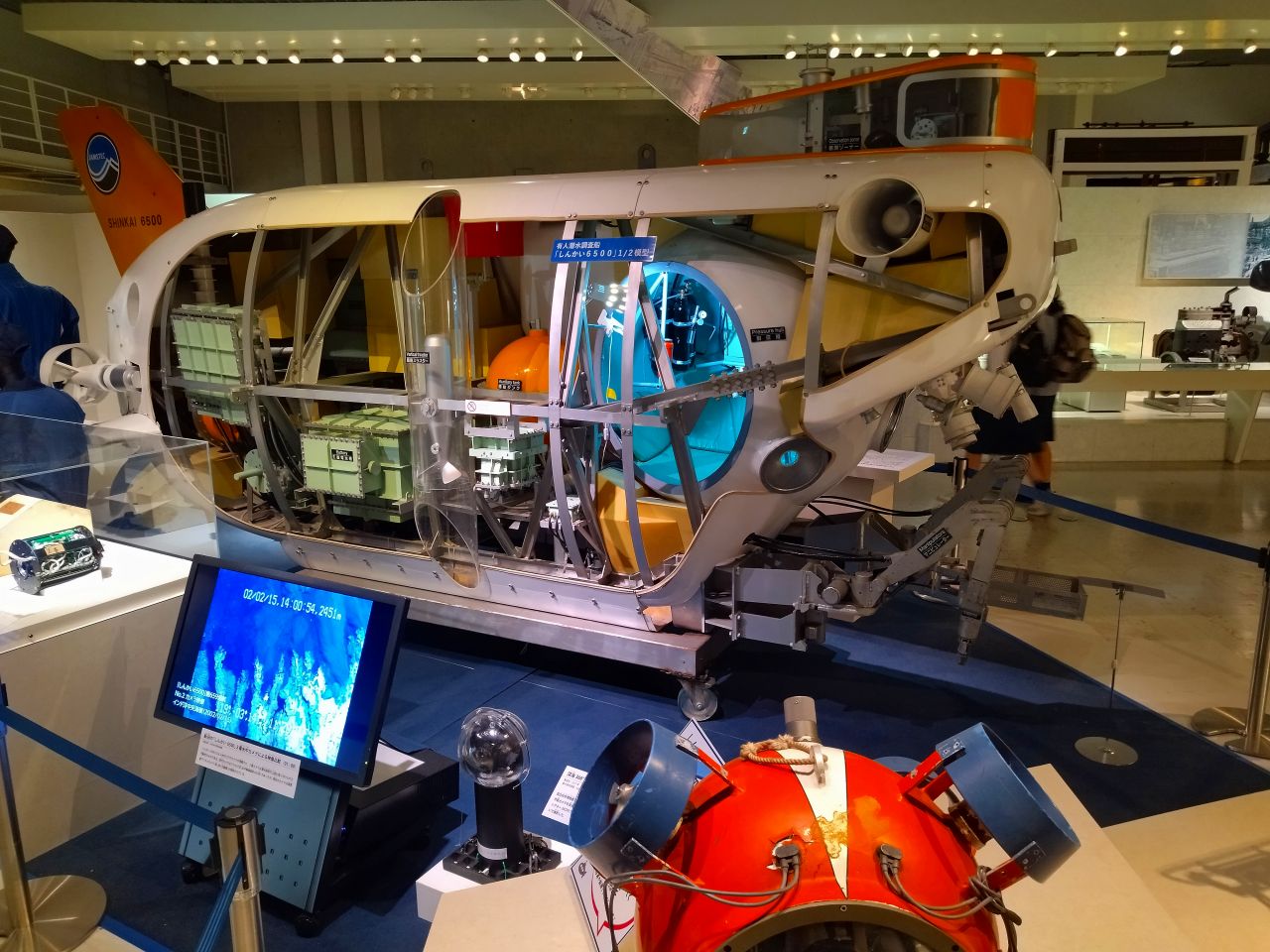

▼077▼有人潜水調査船「しんかい」

▼078▼

▼079▼

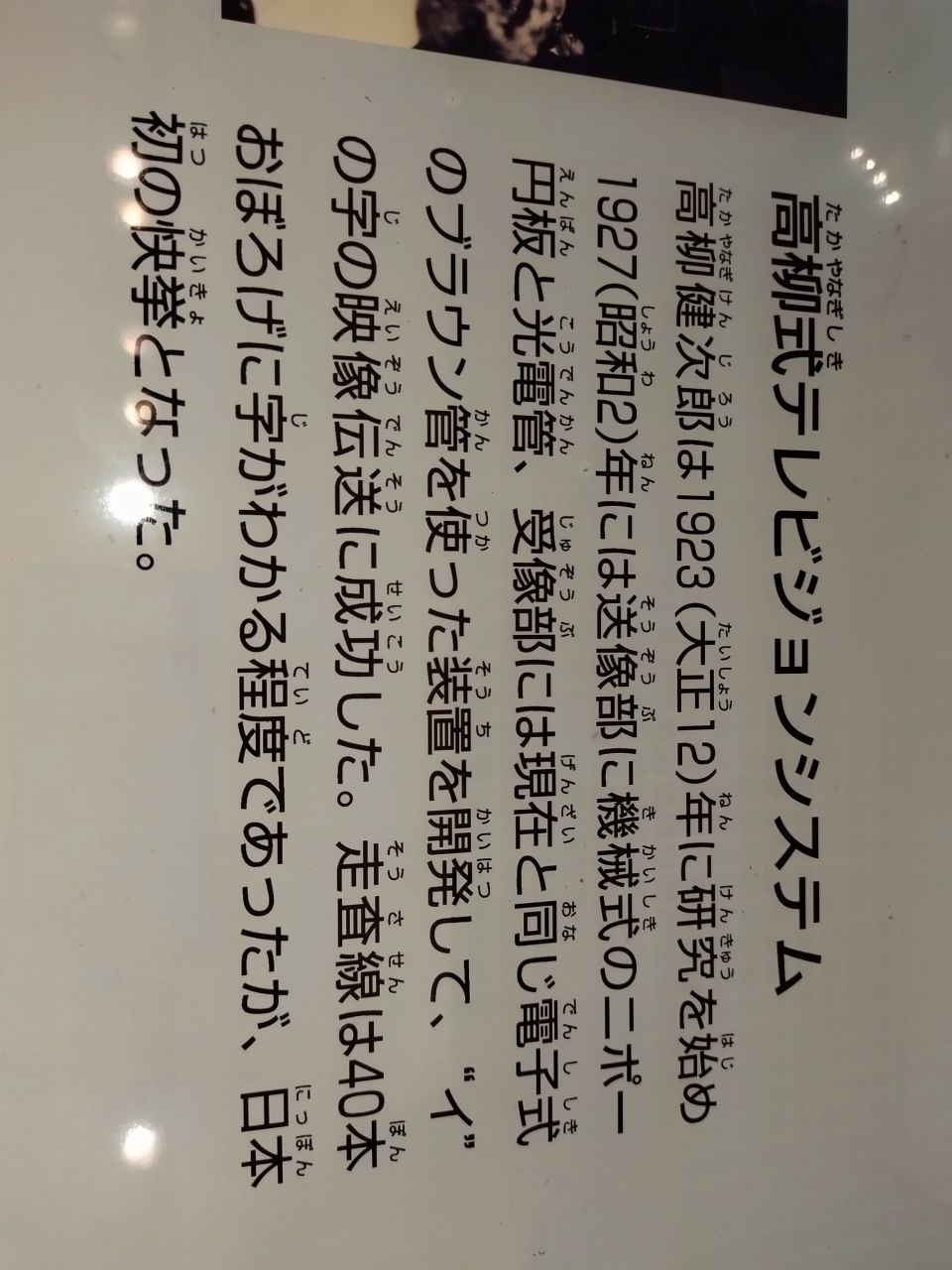

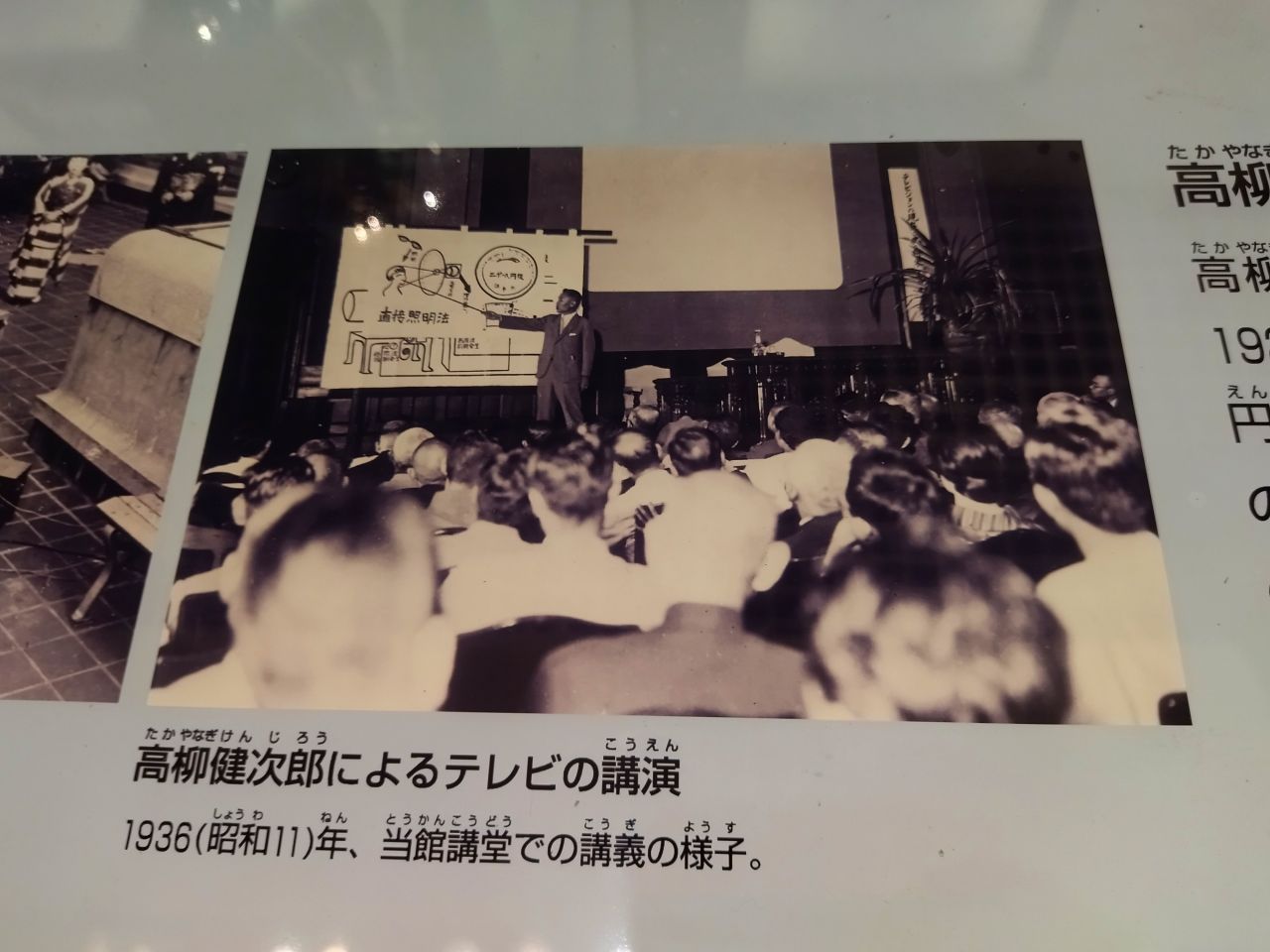

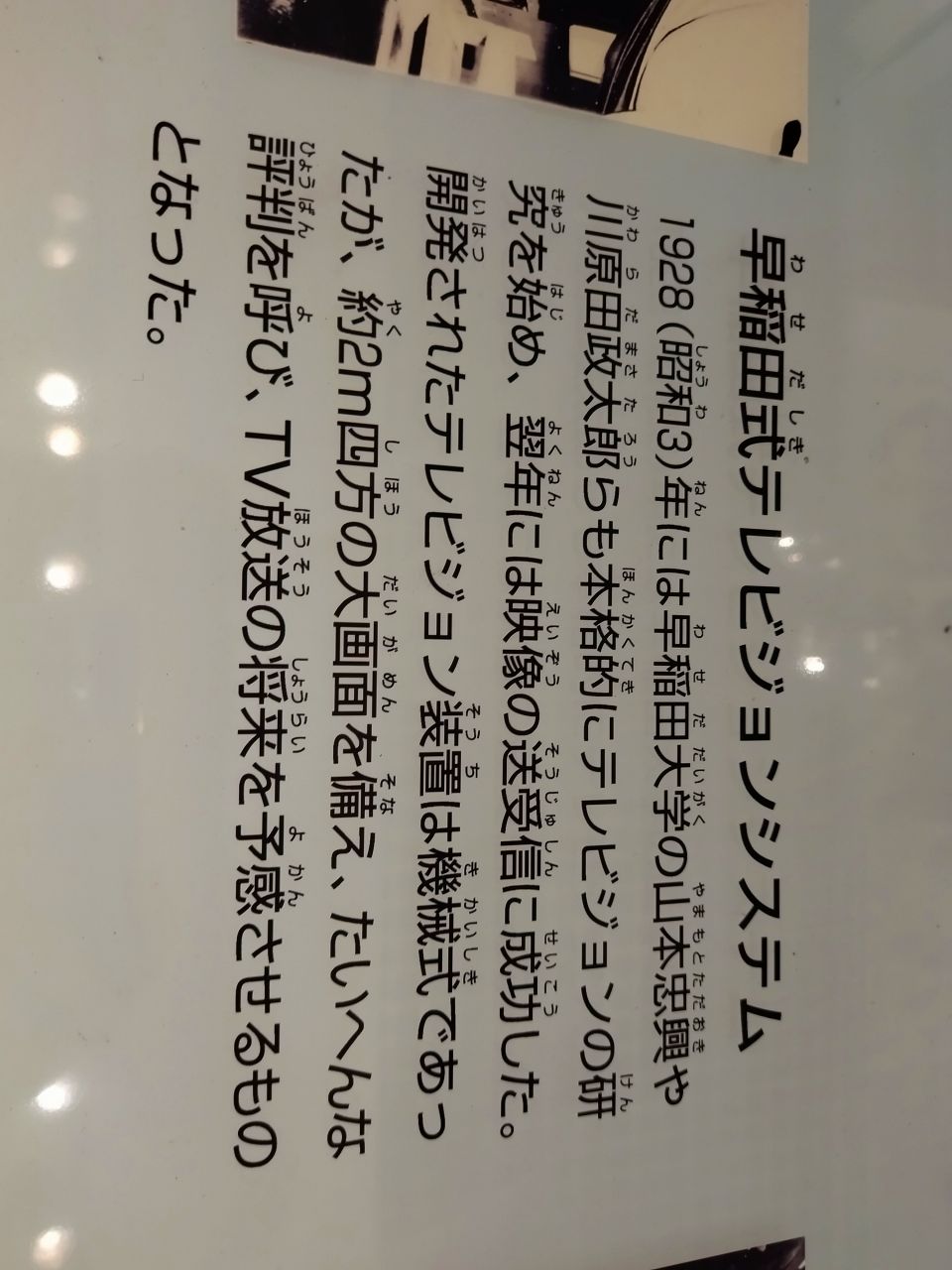

▼080▼テレビの研究

▼081▼

▼082▼

▼083▼

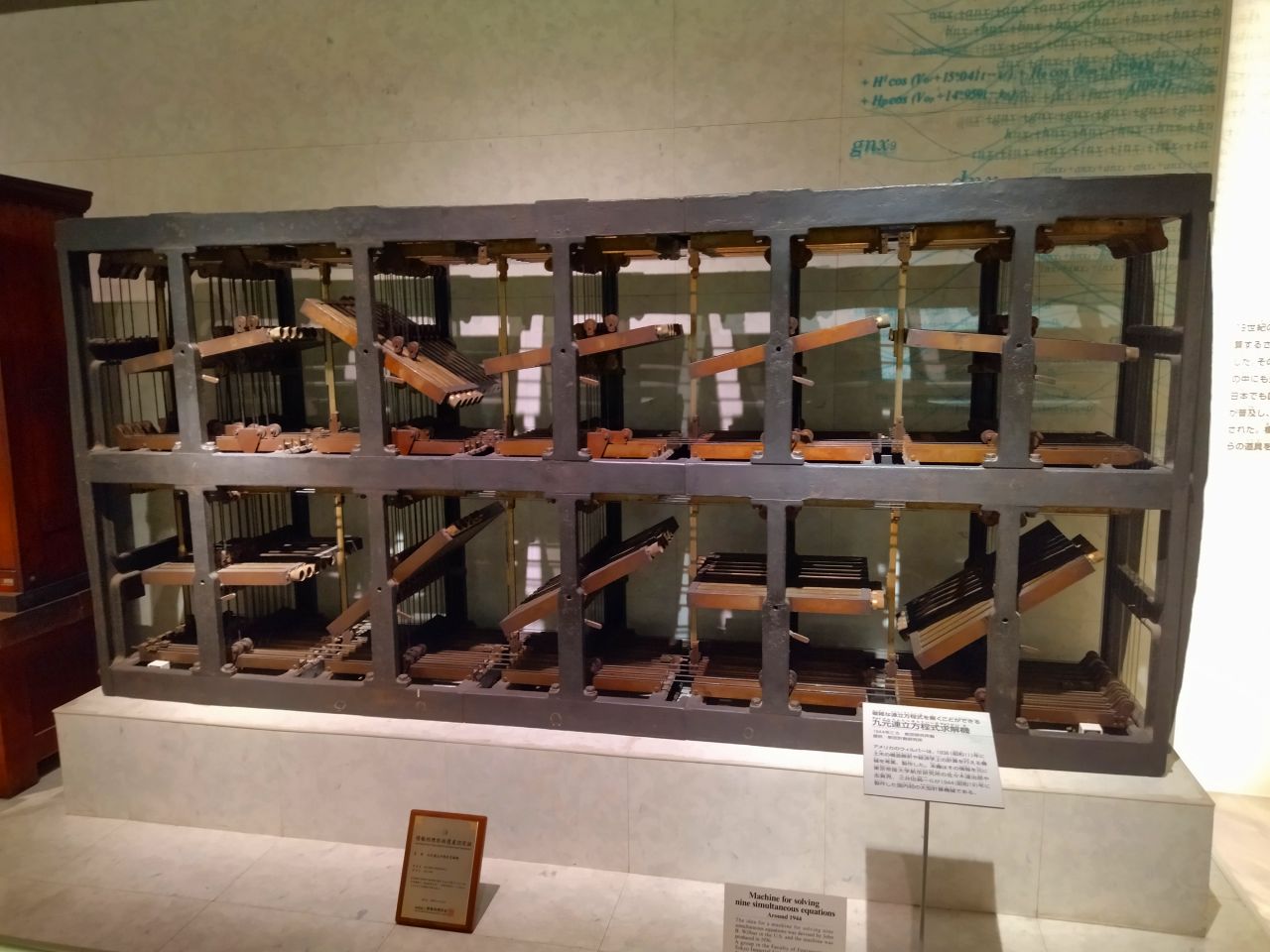

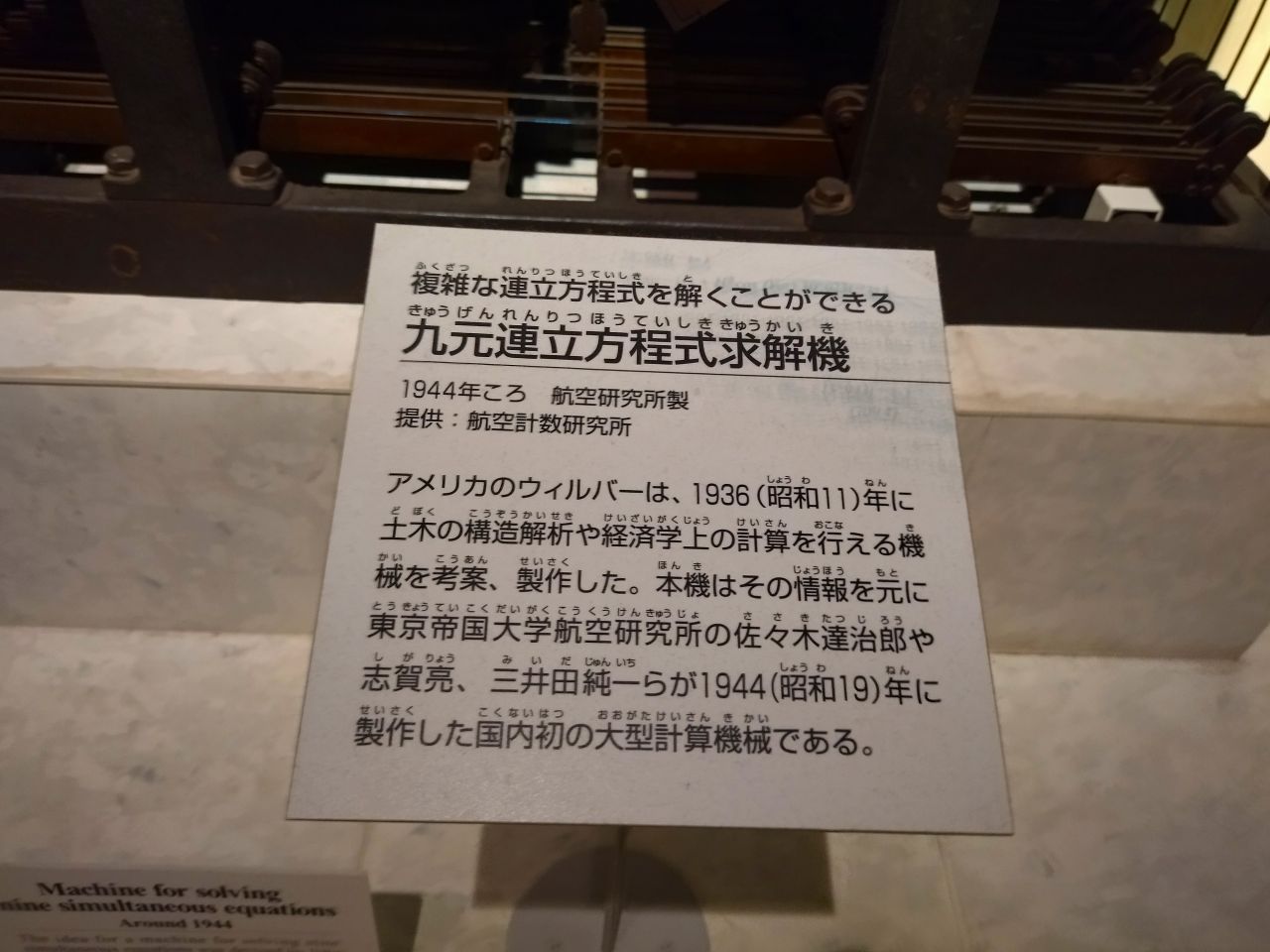

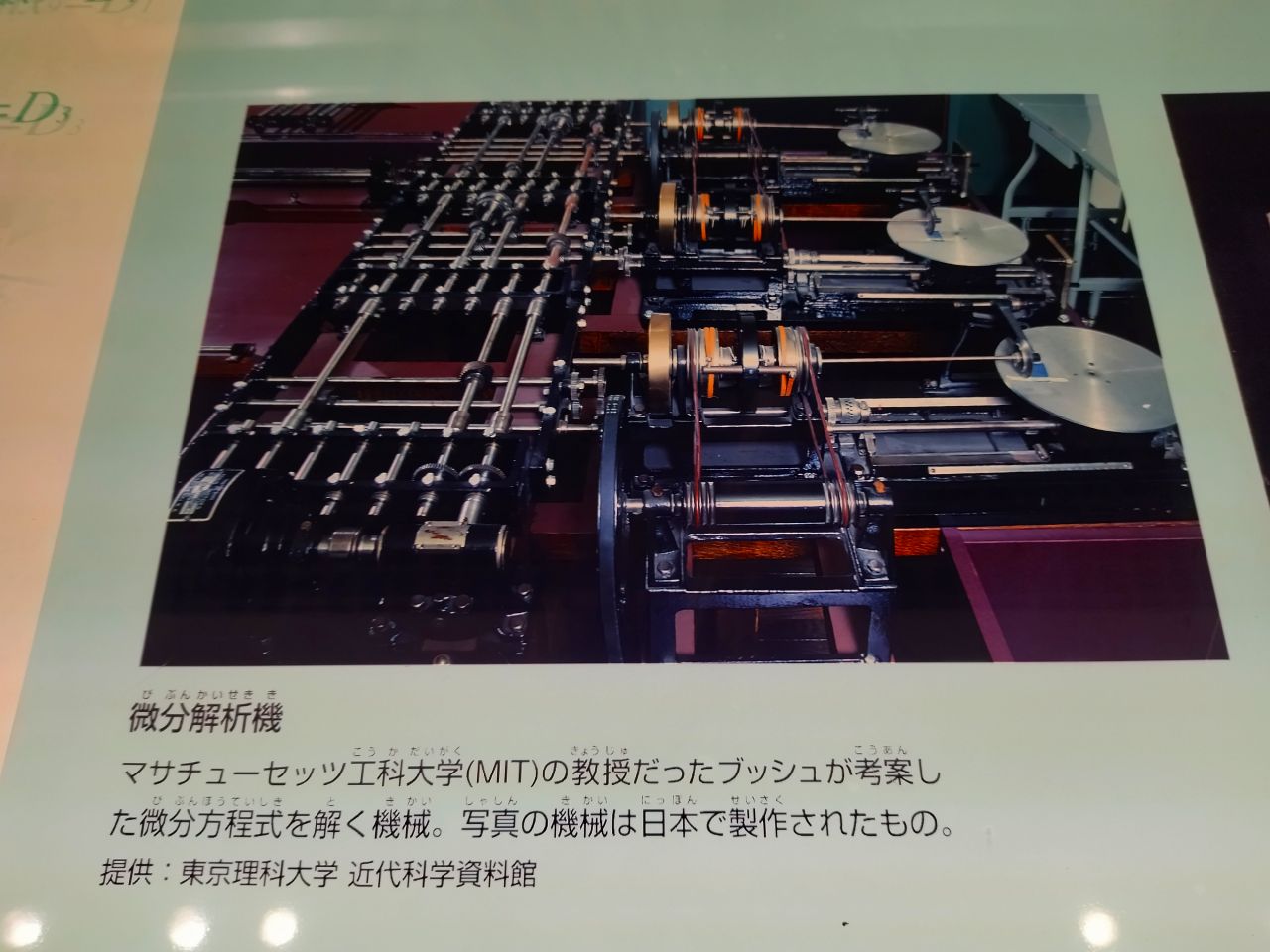

▼084▼1944年の大型計算機

▼085▼

▼086▼

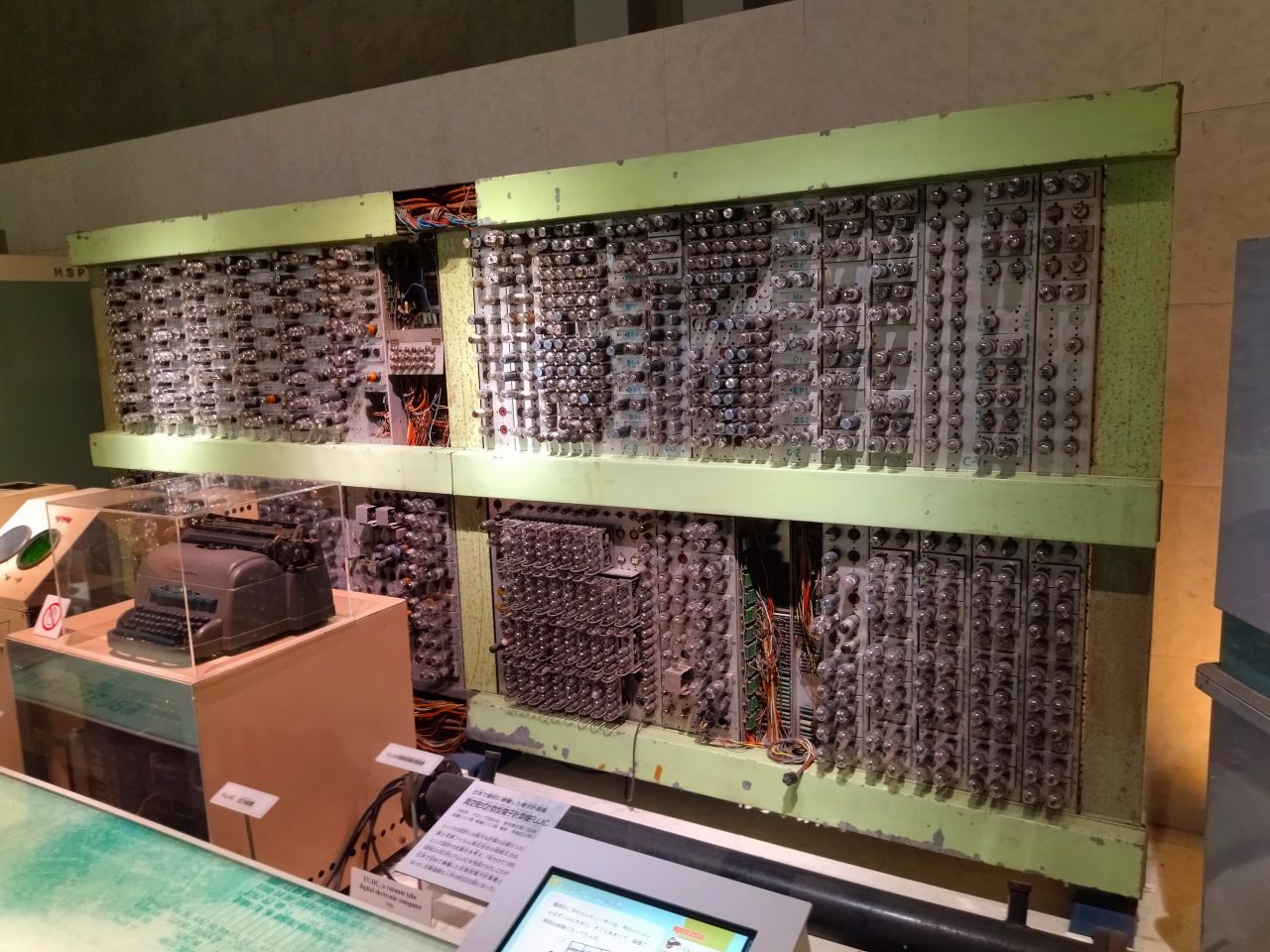

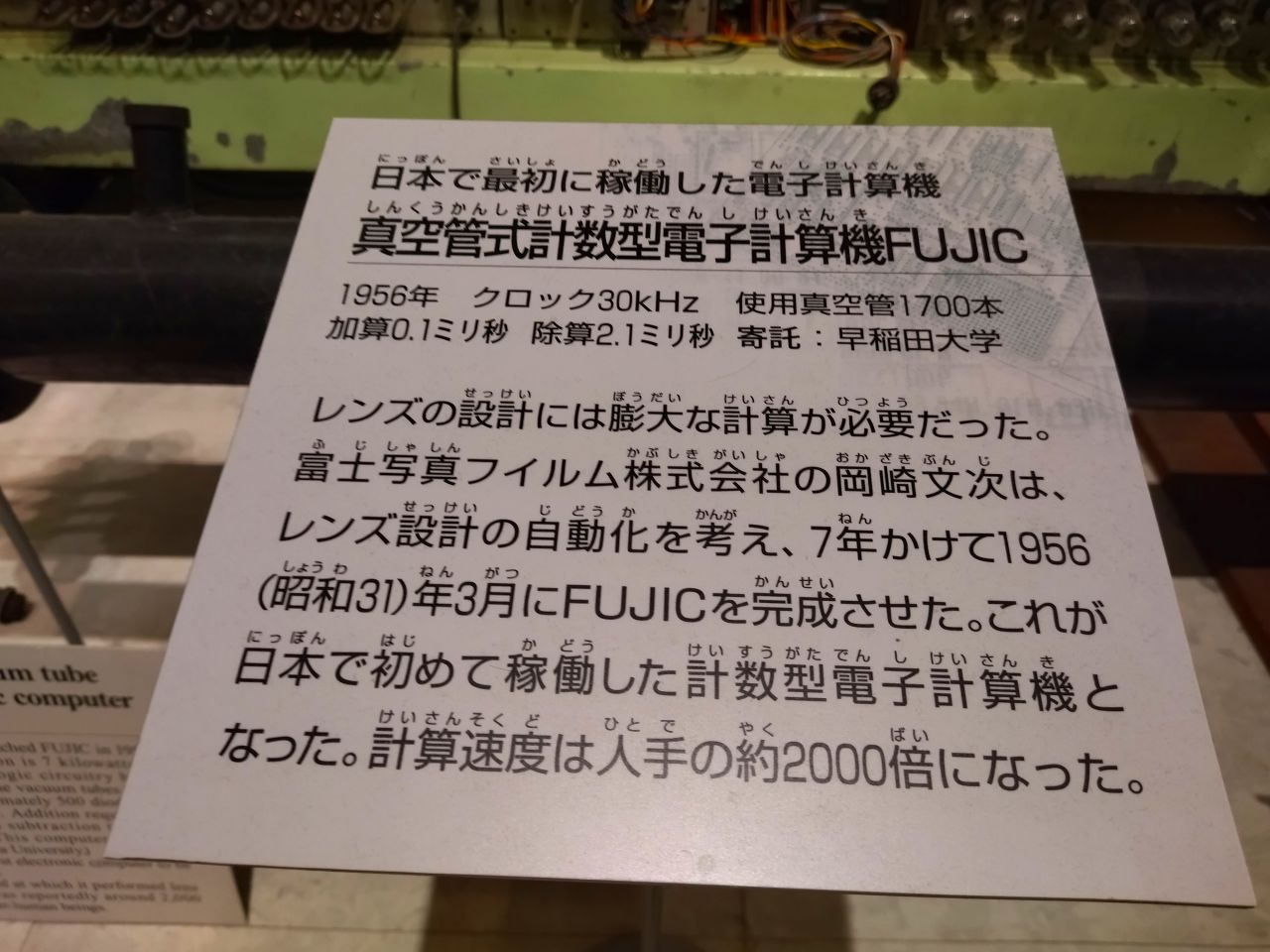

▼087▼1956年の電子計算機

▼088▼

▼089▼

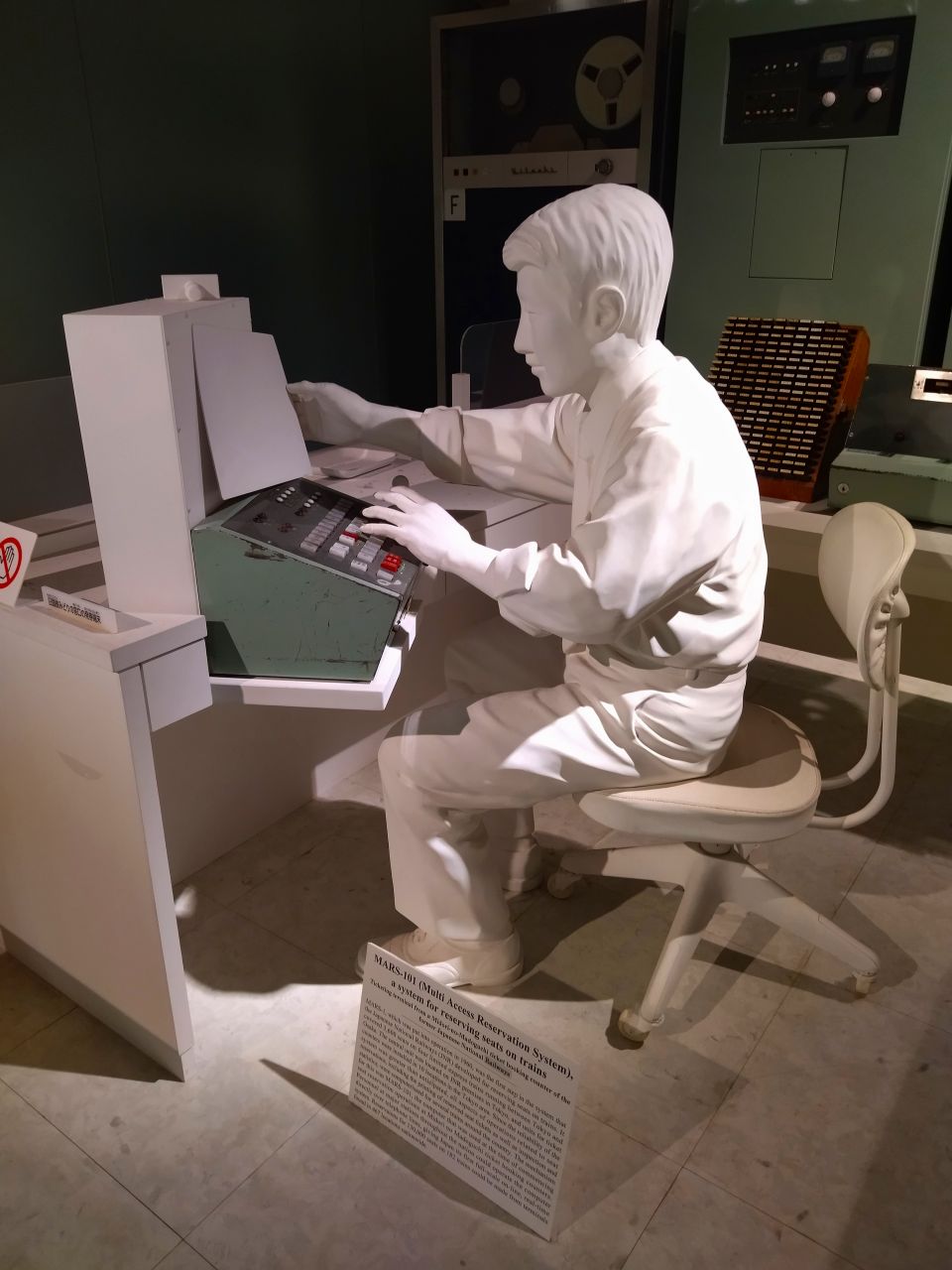

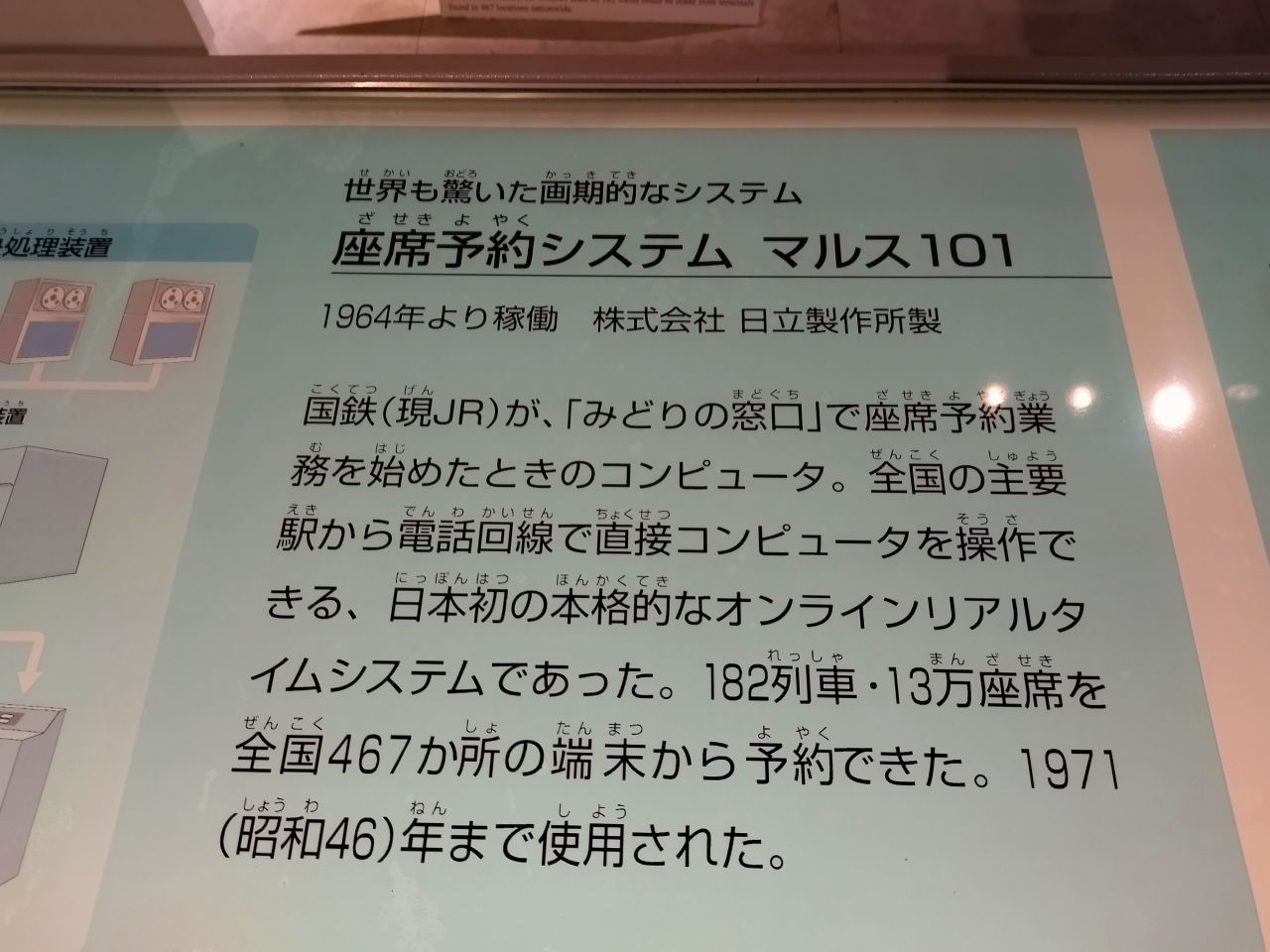

▼090▼

▼091▼科学博物館から見た上野駅

▼092▼

▼093▼

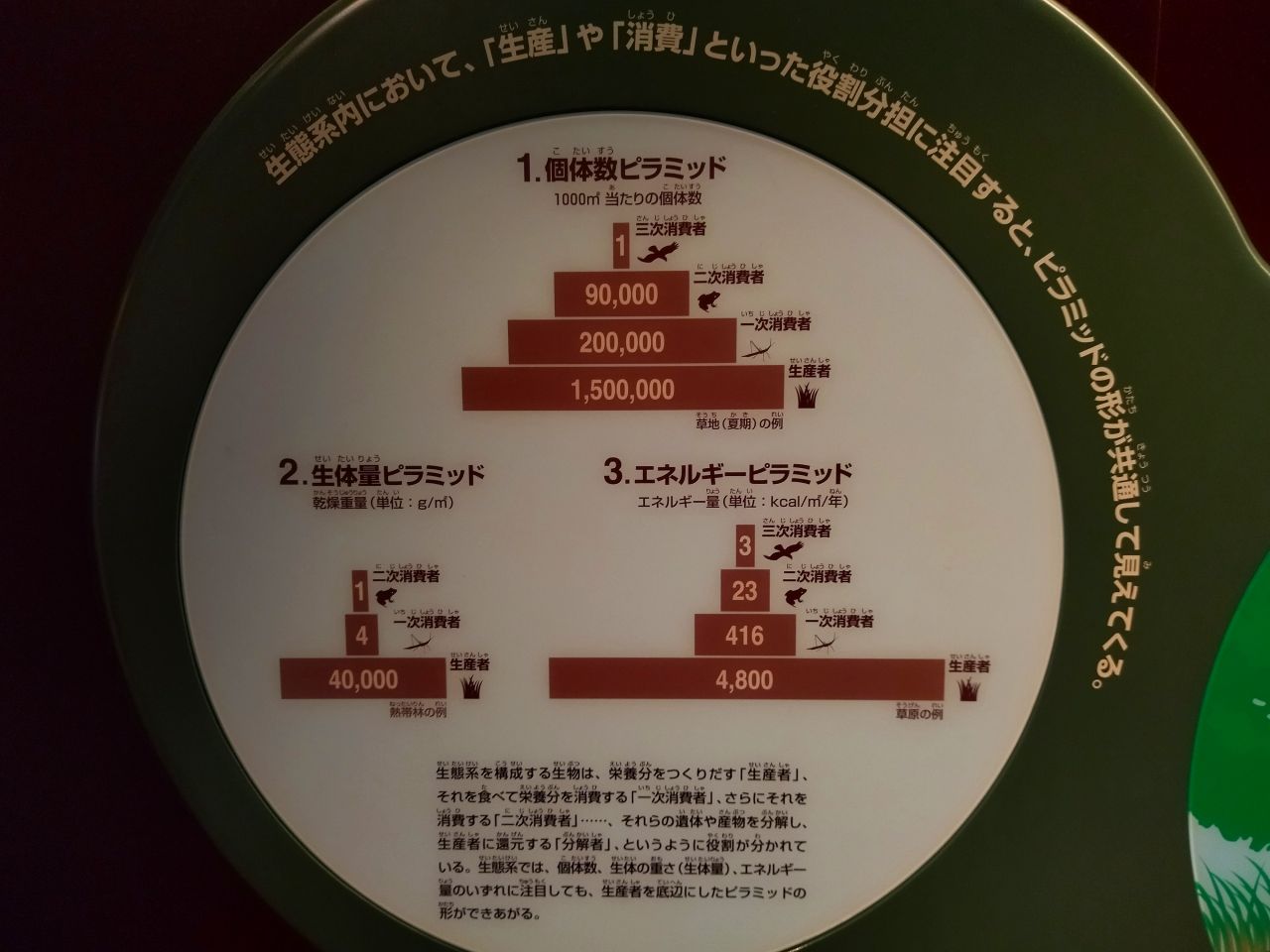

▼094▼生物の展示室に来ました

▼095▼

▼096▼

▼097▼

▼098▼

▼099▼

▼100▼

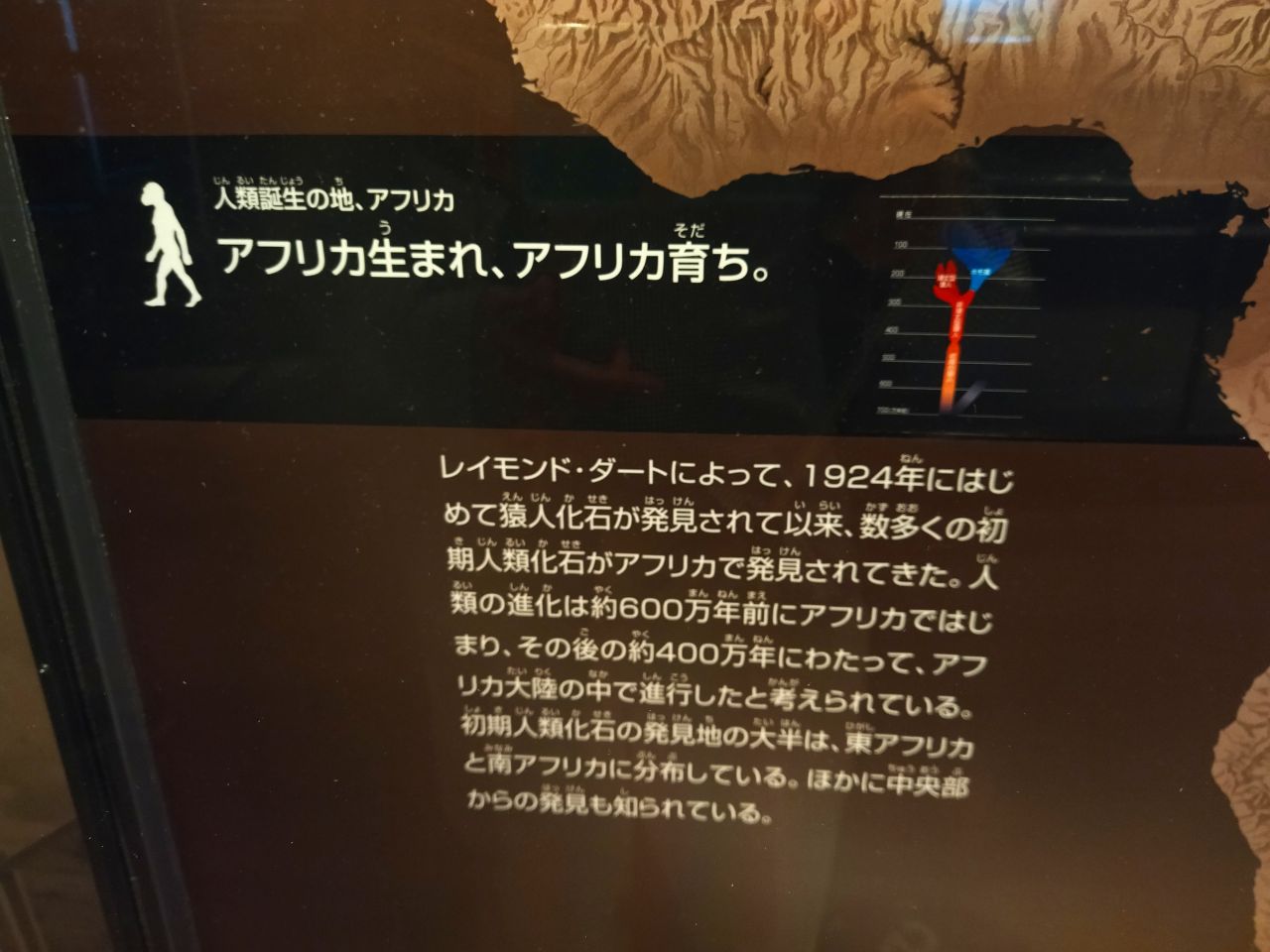

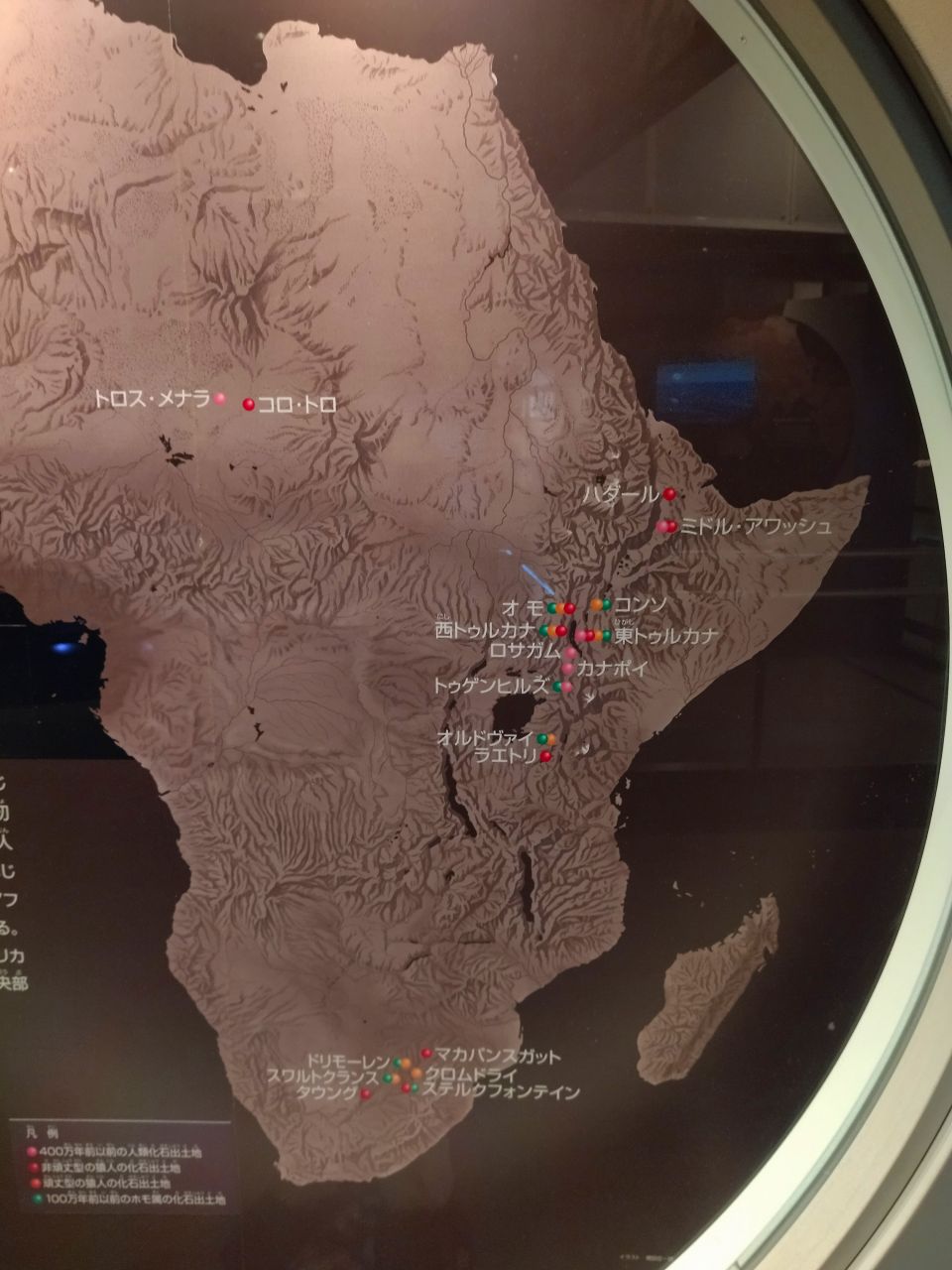

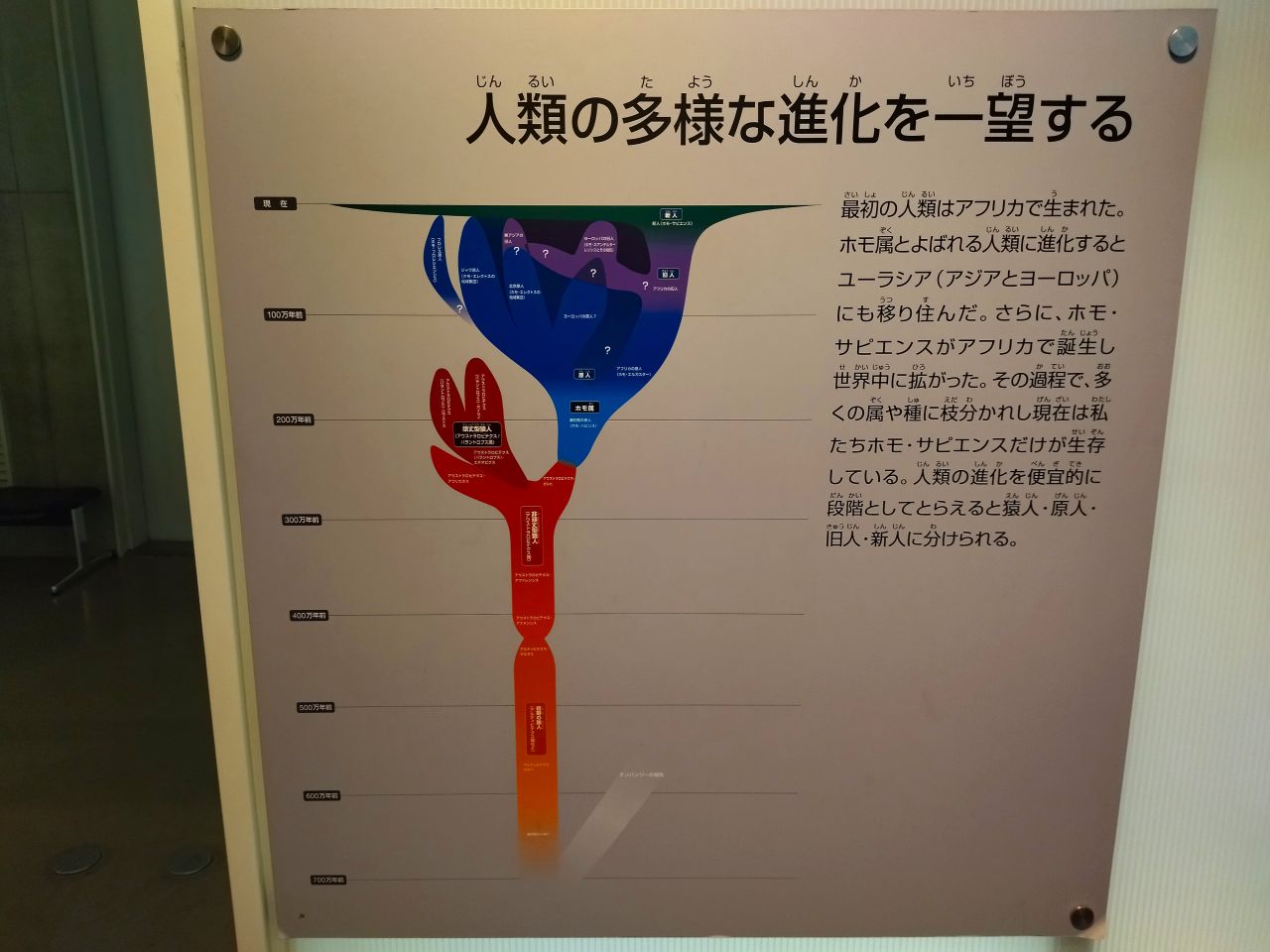

▼101▼この辺で人類は発生した

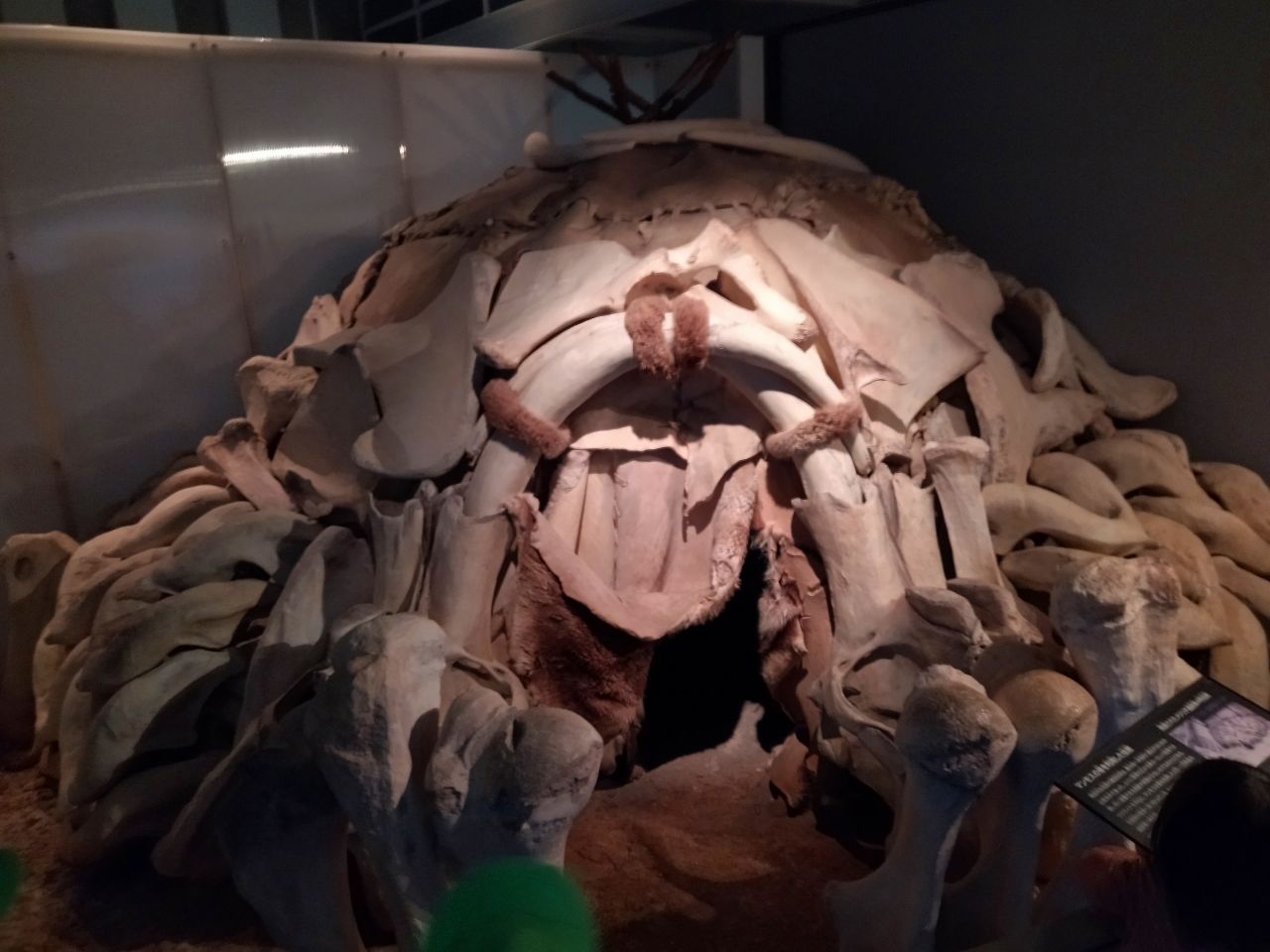

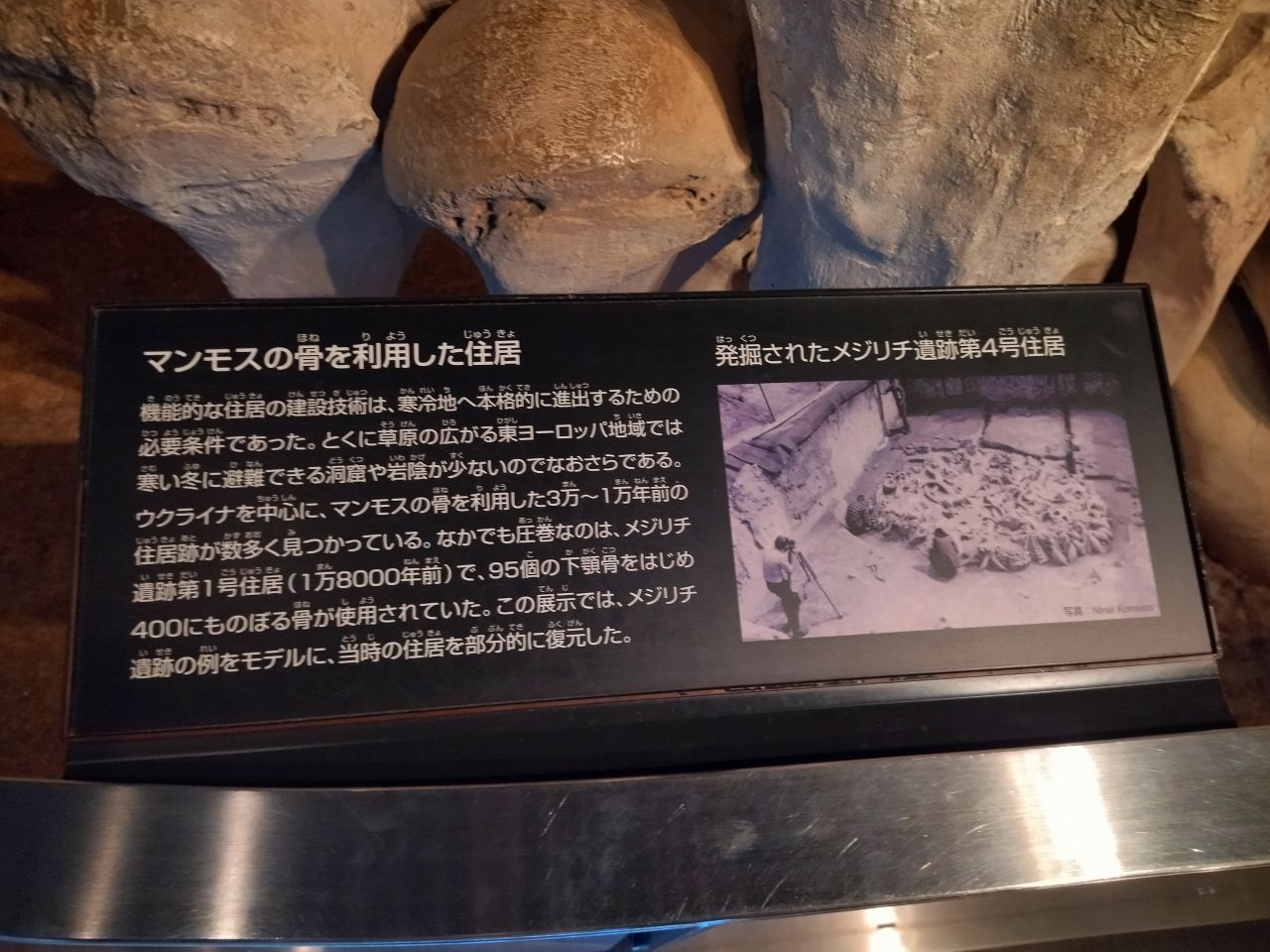

▼102▼マンモスの骨で作った住宅 迫力あるなぁ (^_^;)

▼103▼

▼104▼

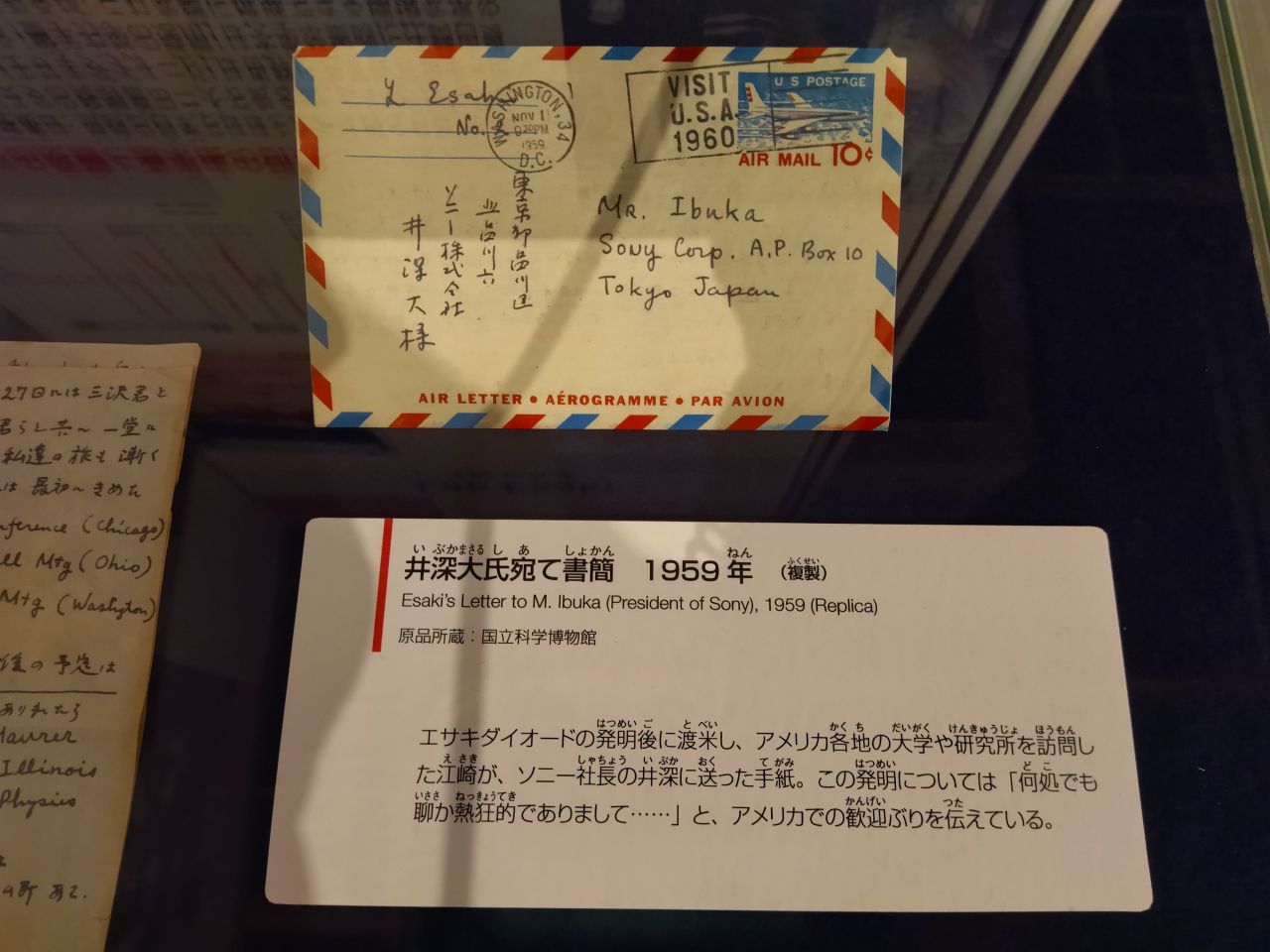

▼105▼ノーベル賞の江崎さんが、ソニーの井深さんに送った手紙

▼106▼

▼107▼

▼108▼

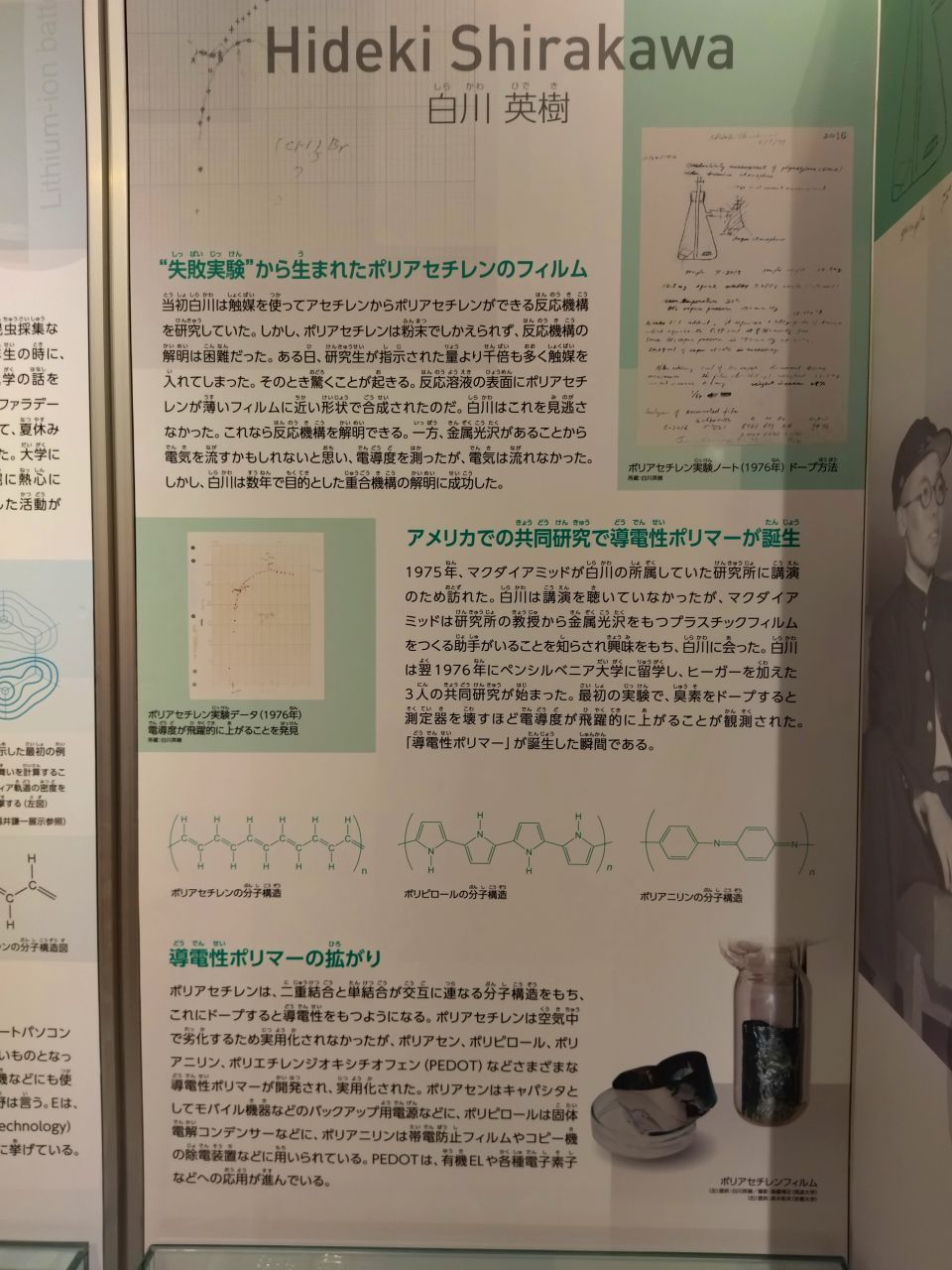

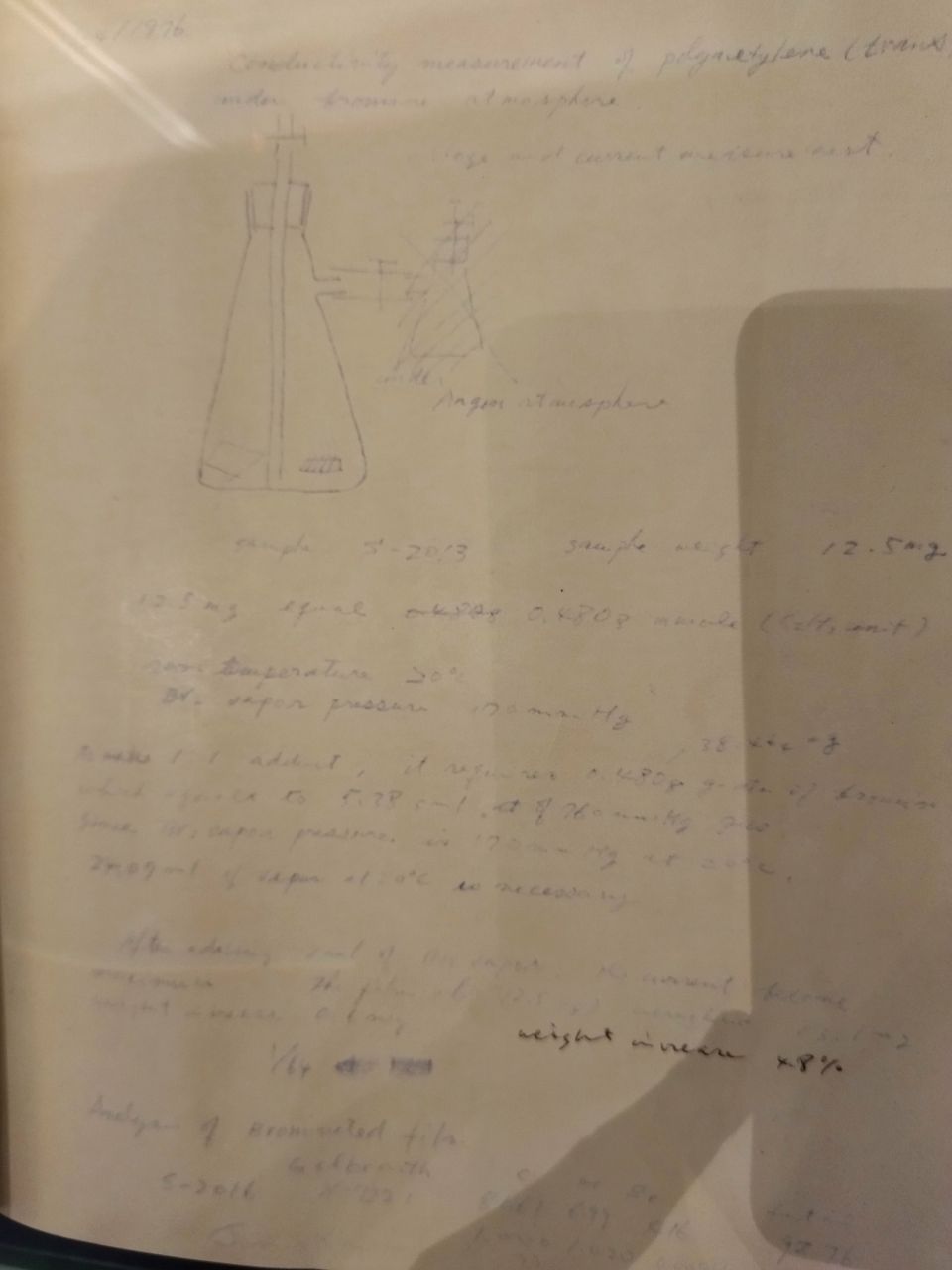

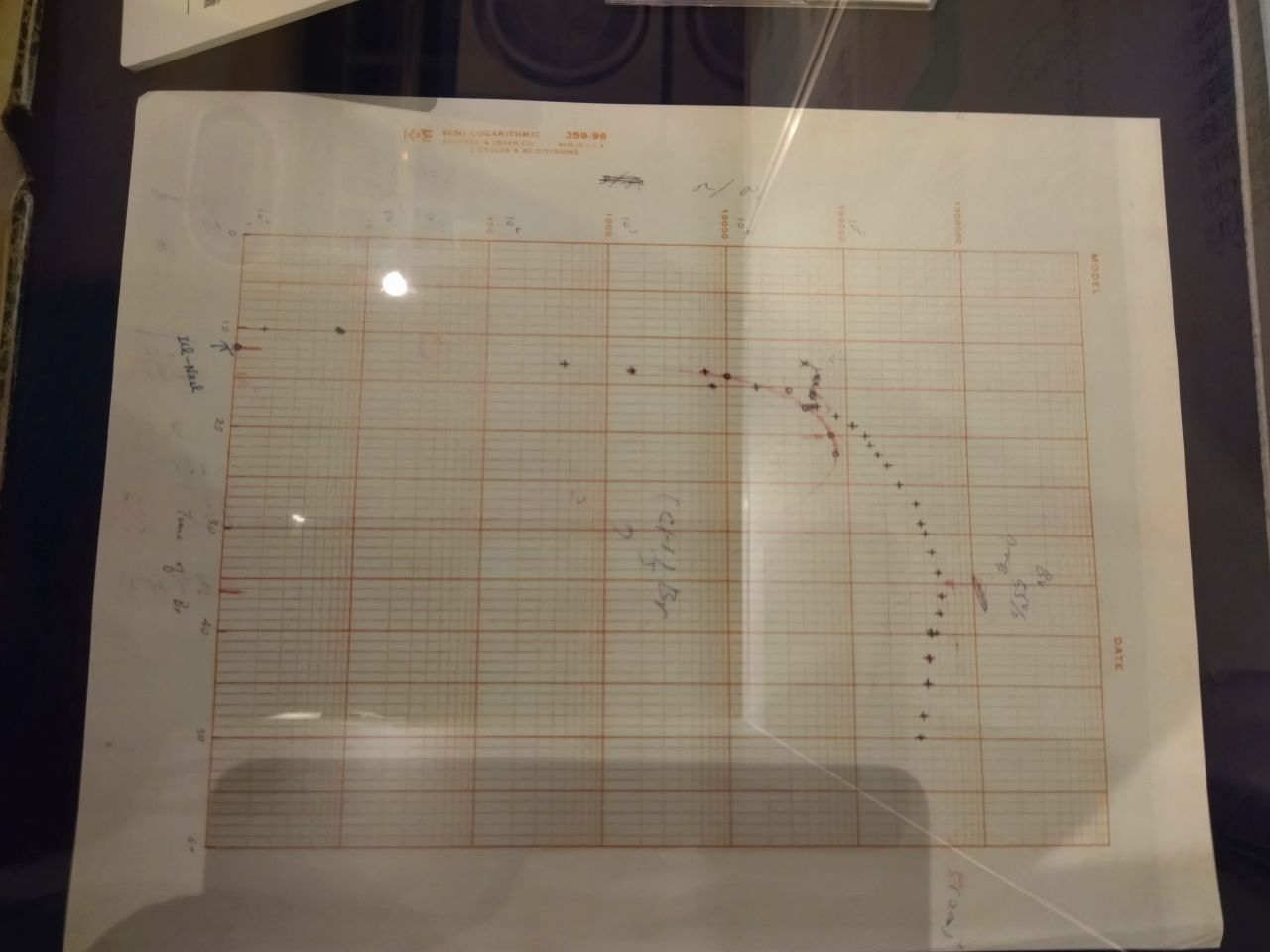

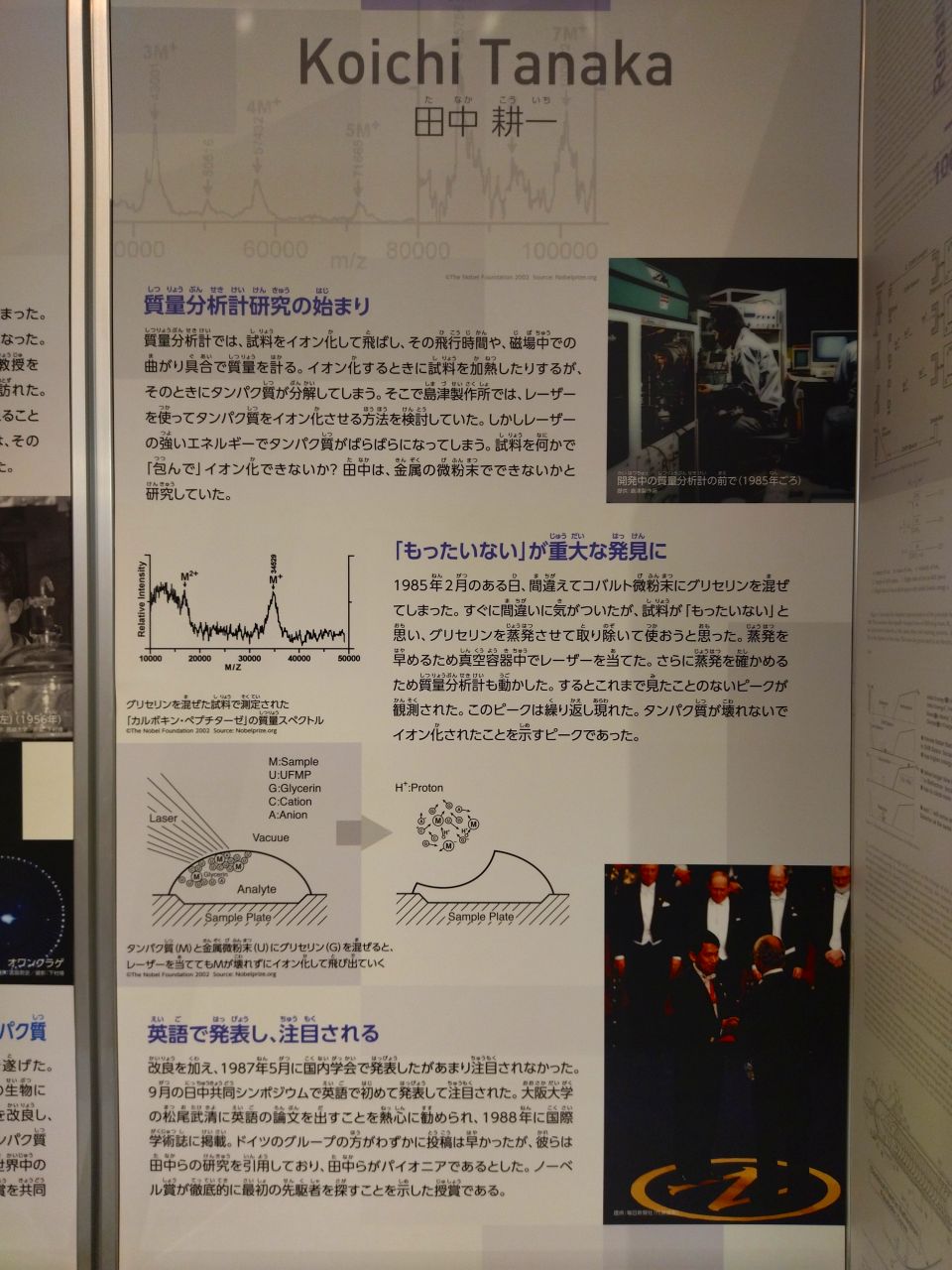

▼109▼科学上の偉大な発明発見は、実験の失敗から生まれることが多い

▼110▼

▼111▼

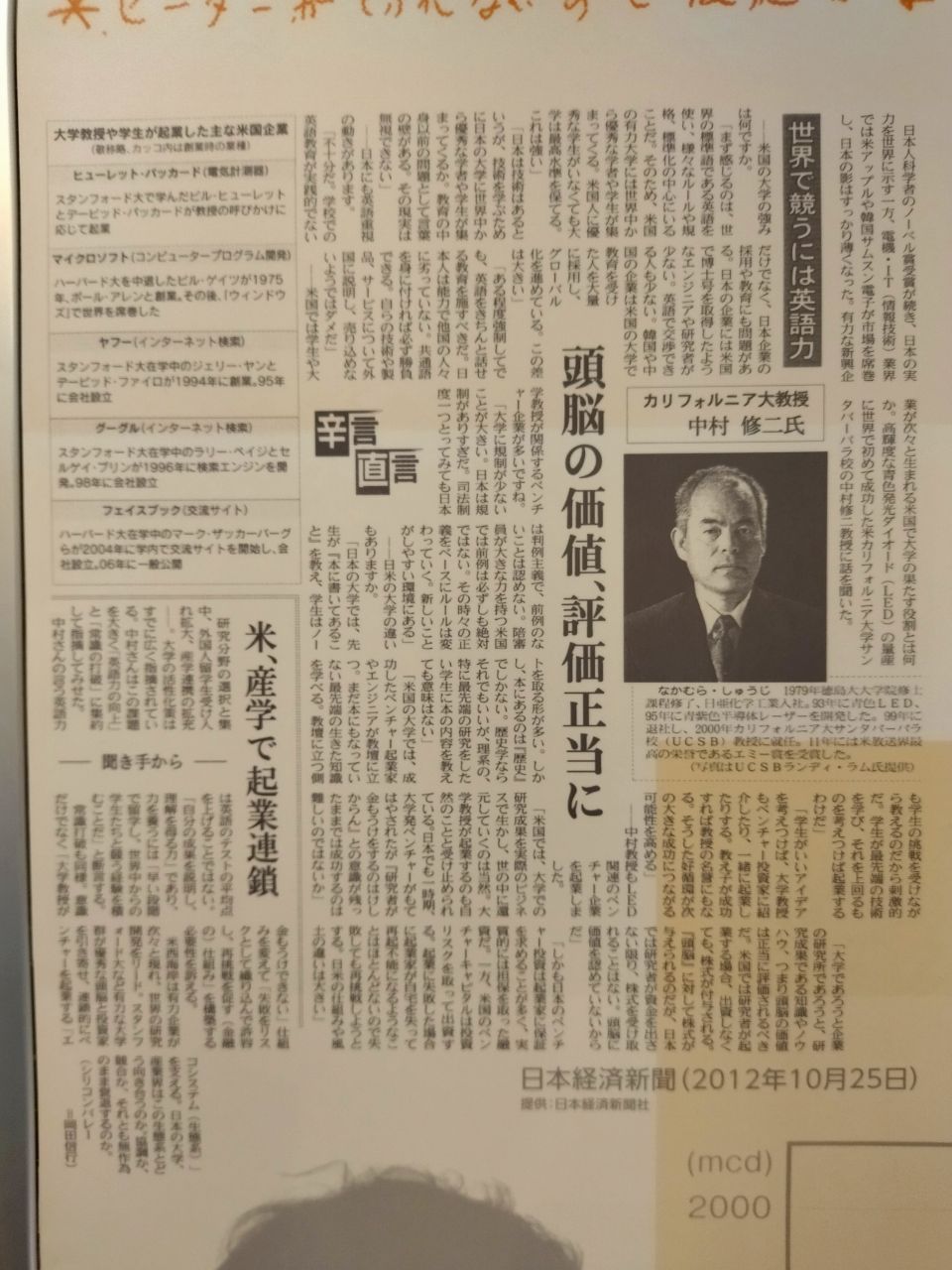

▼112▼政治家、官僚、経営者など文系の科学音痴が出しゃばって

科学研究をダメにしてしまうことも多い

▼113▼

▼114▼

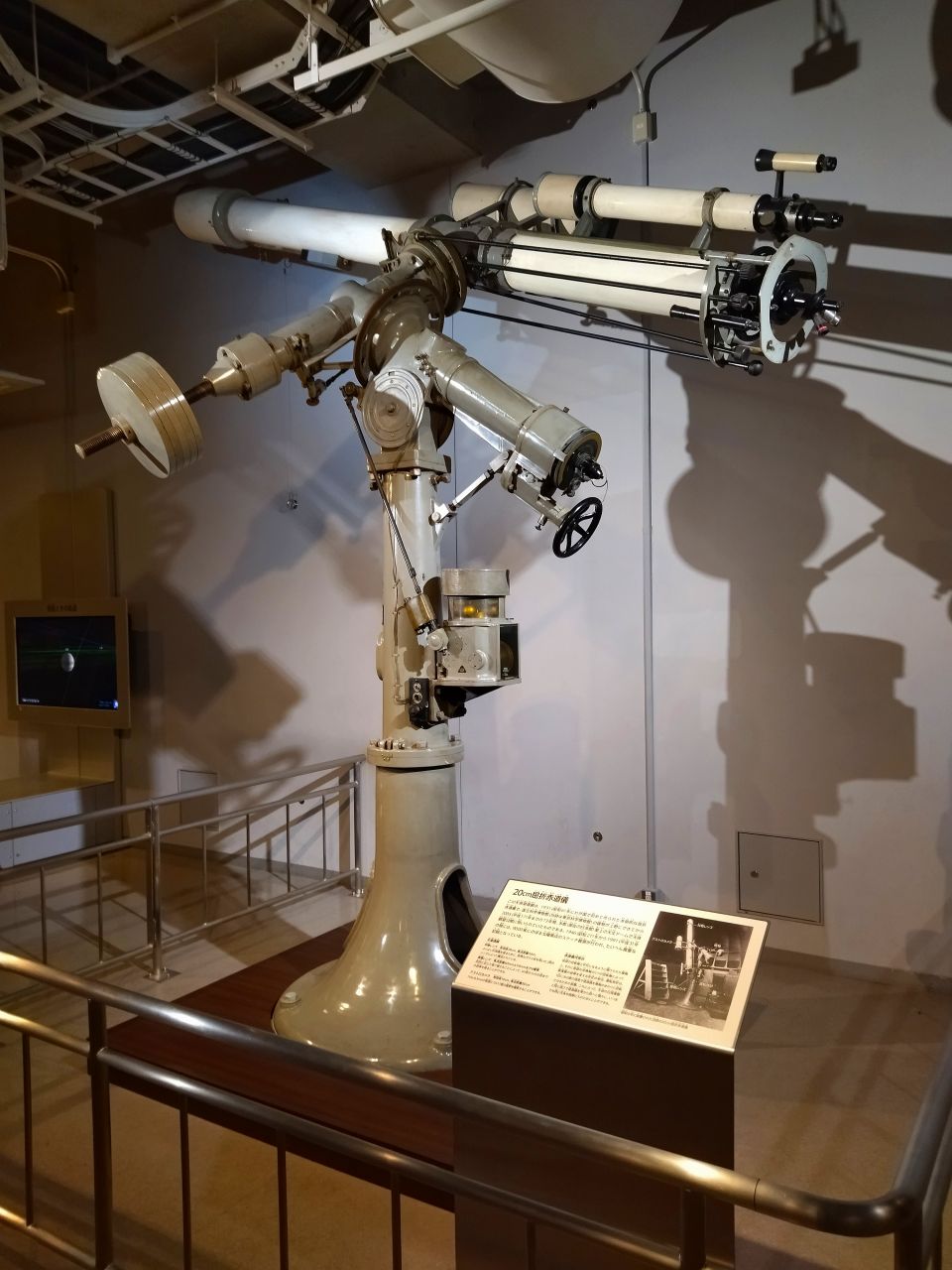

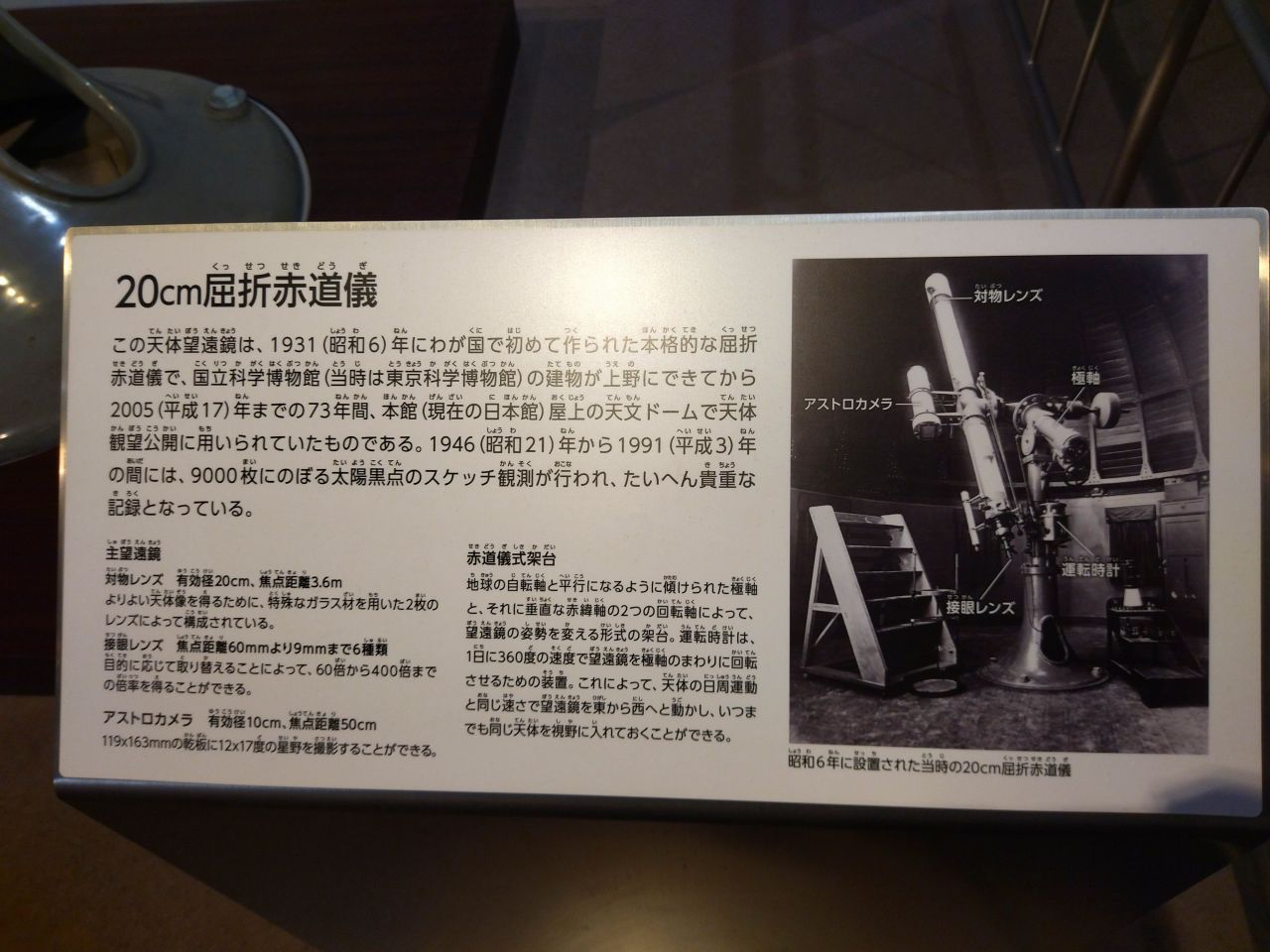

▼115▼平成3年まで実際に研究に使われていた天体望遠鏡

今では富裕な天文マニアが趣味で

自宅屋上にこの程度の望遠鏡を設置することもある

▼116▼

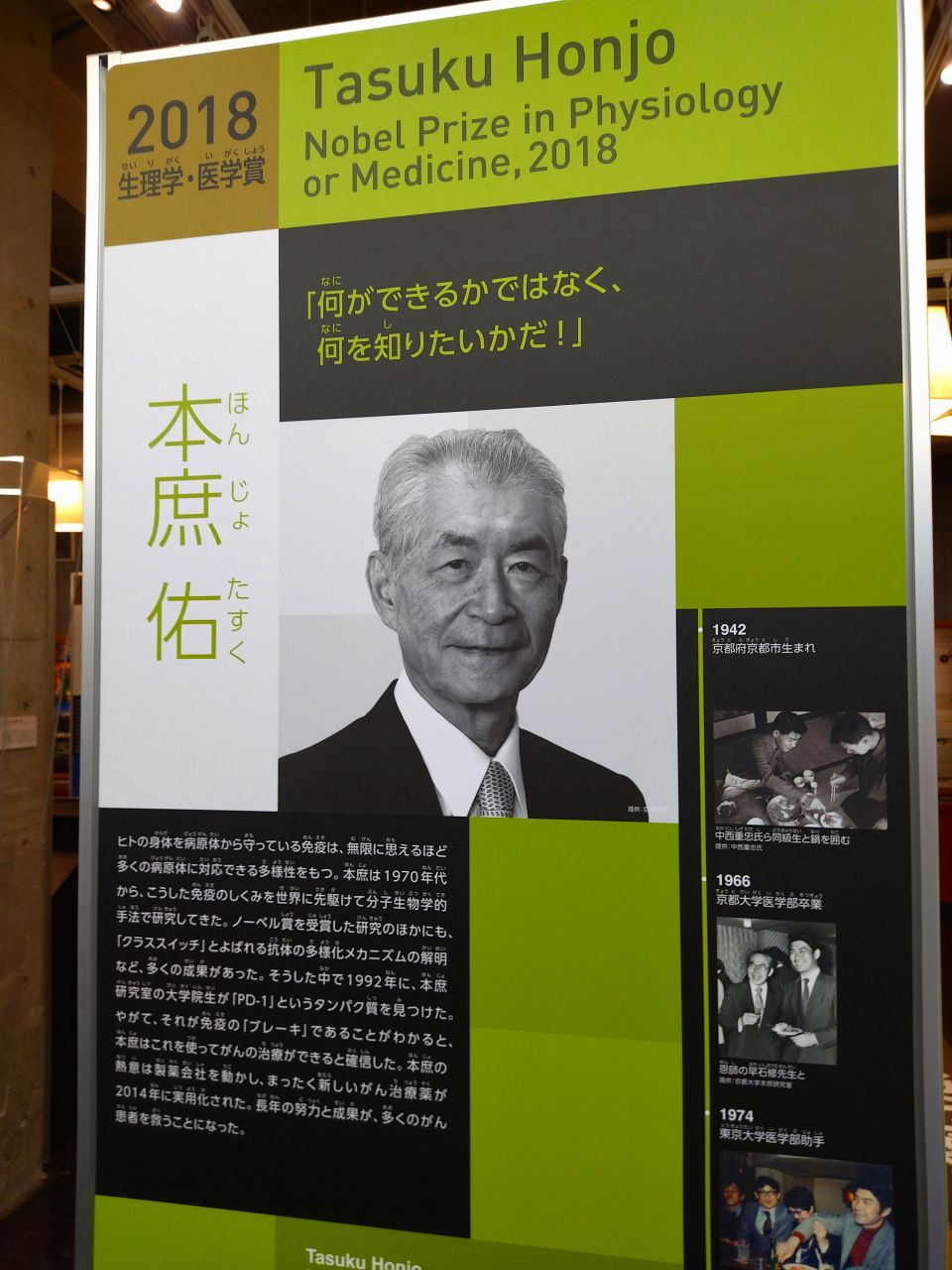

▼117▼本庶さんの開発したガン治療薬「オプジーボ」で

現在多くのガン患者が生命を長らえている

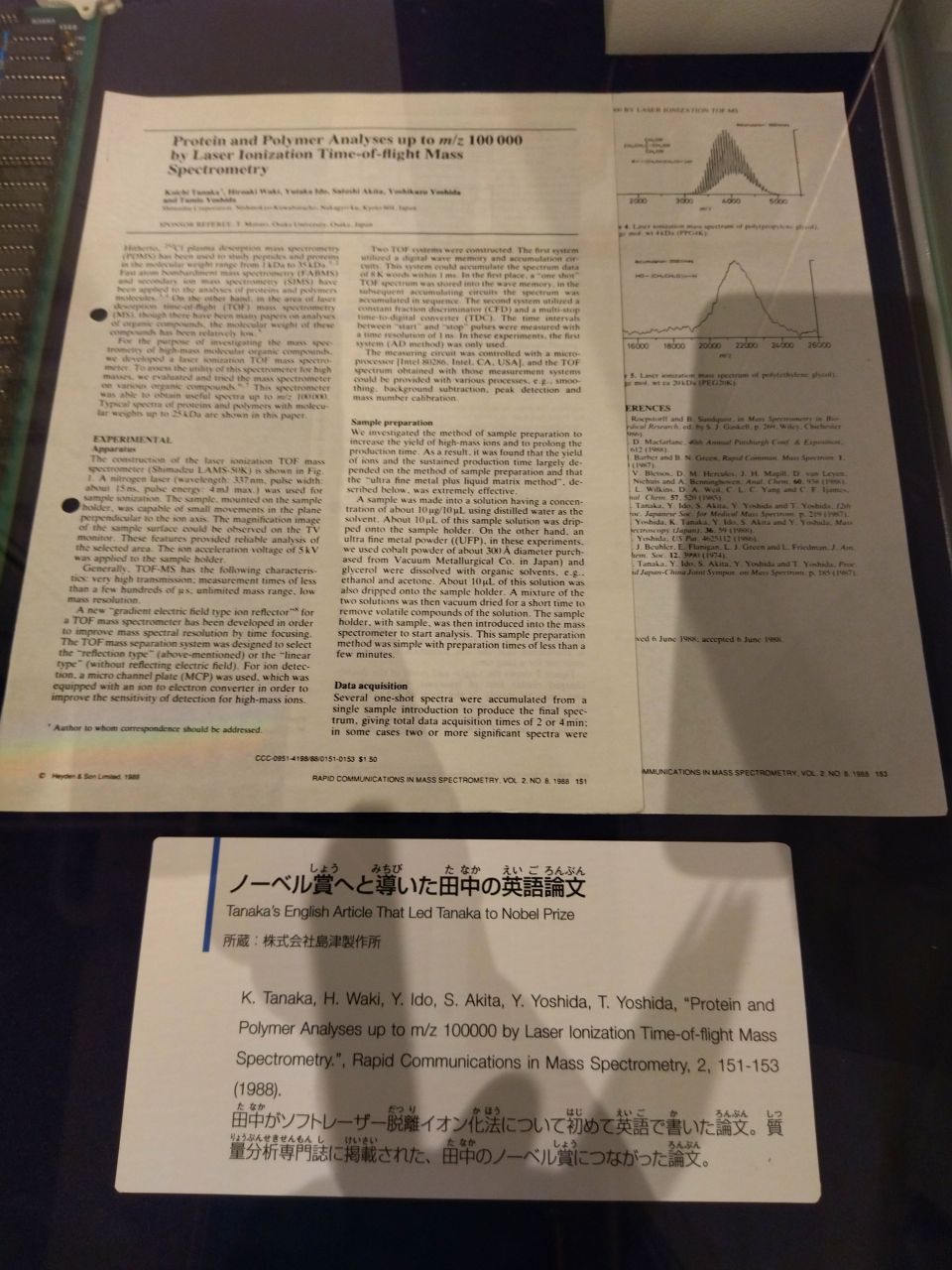

▼118▼普通のサラリーマン(企業研究者)がノーベル賞を受賞して

本人(田中耕一)も周囲も非常に驚いた

▼119▼

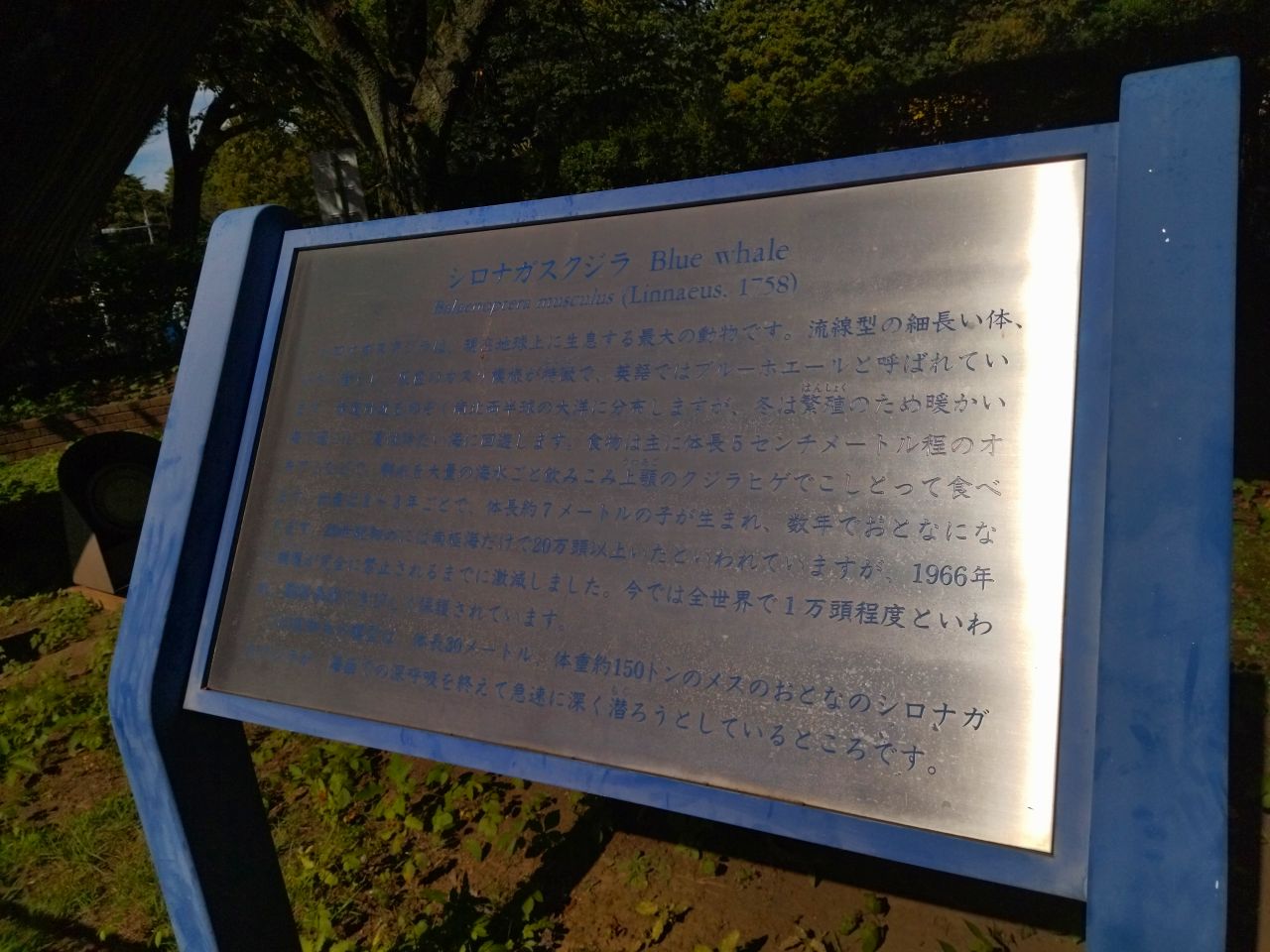

▼120▼見学を終えて外に出たところ

▼121▼

▼122▼

▼123▼

▼124▼博物館前の広場 子どもたちがお弁当を食べている

▼125▼

以上で全部です 最後までご覧いただき ありがとうございました

歩くの大好き

Copyright (C) M.KOSUGI. All Rights Reserved.