■ ■ ■ 慶応義塾キャンパスを歩く ■ ■ ■

慶応義塾図書館(旧)

2024年1月26日(金)

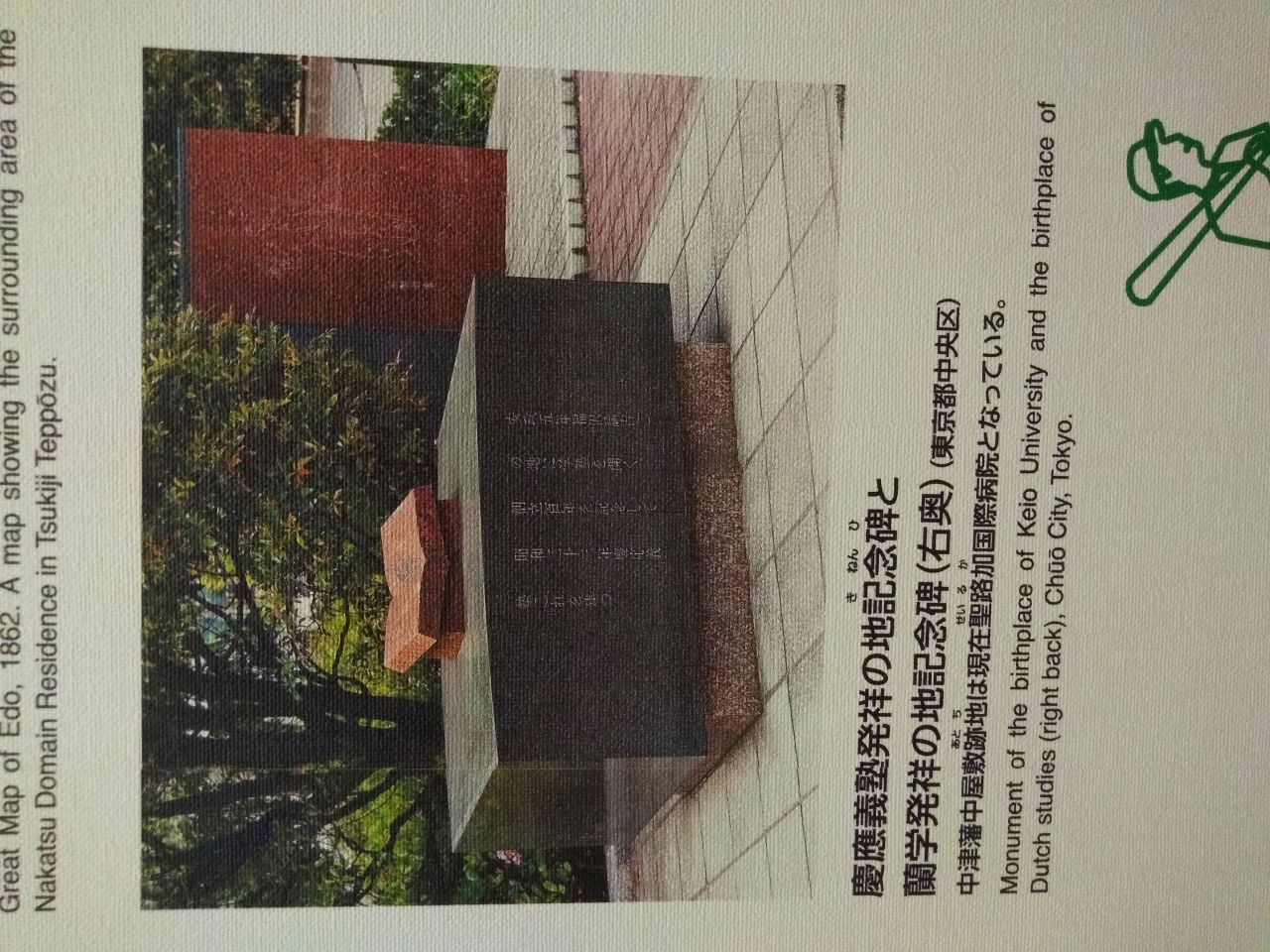

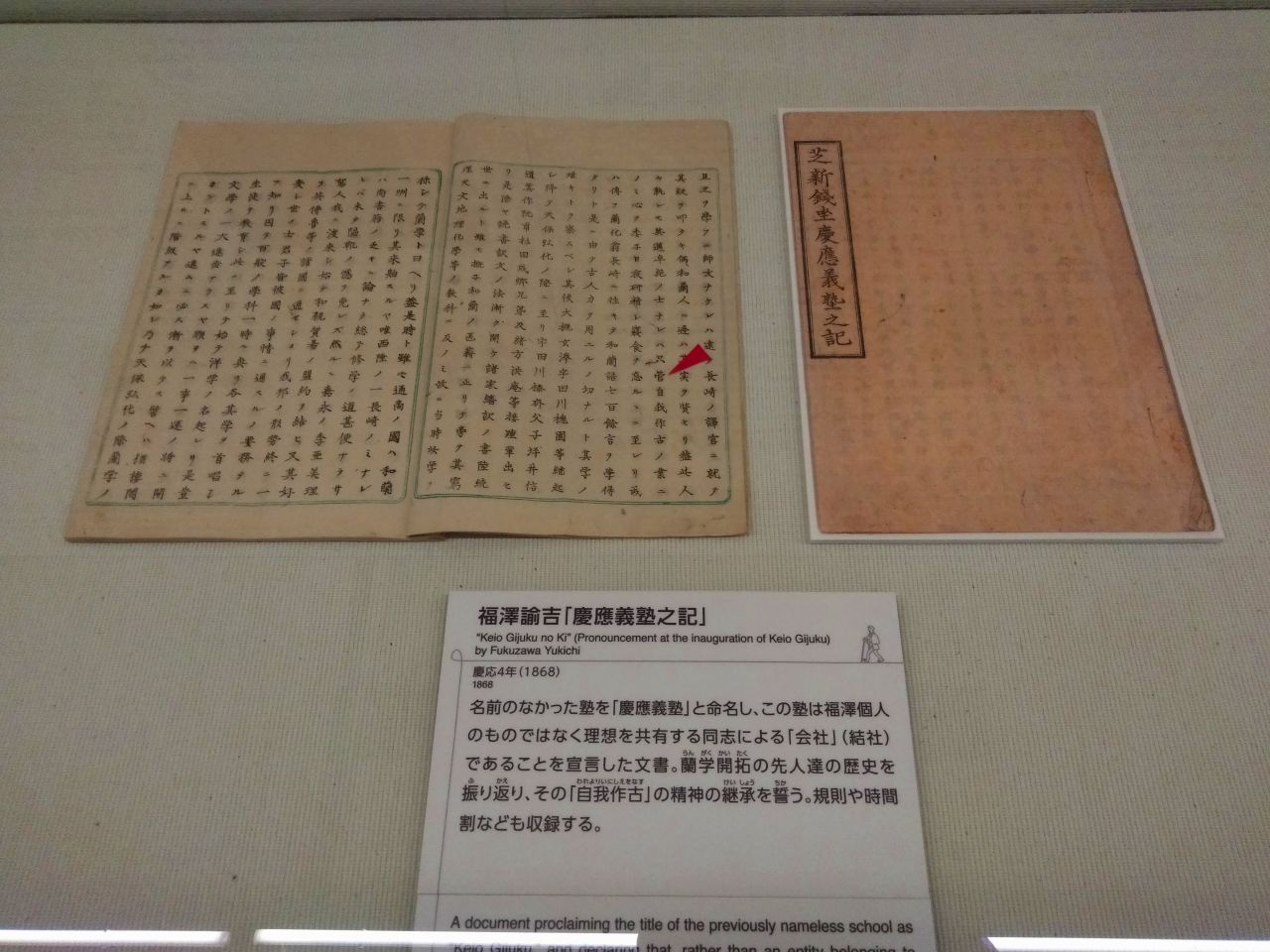

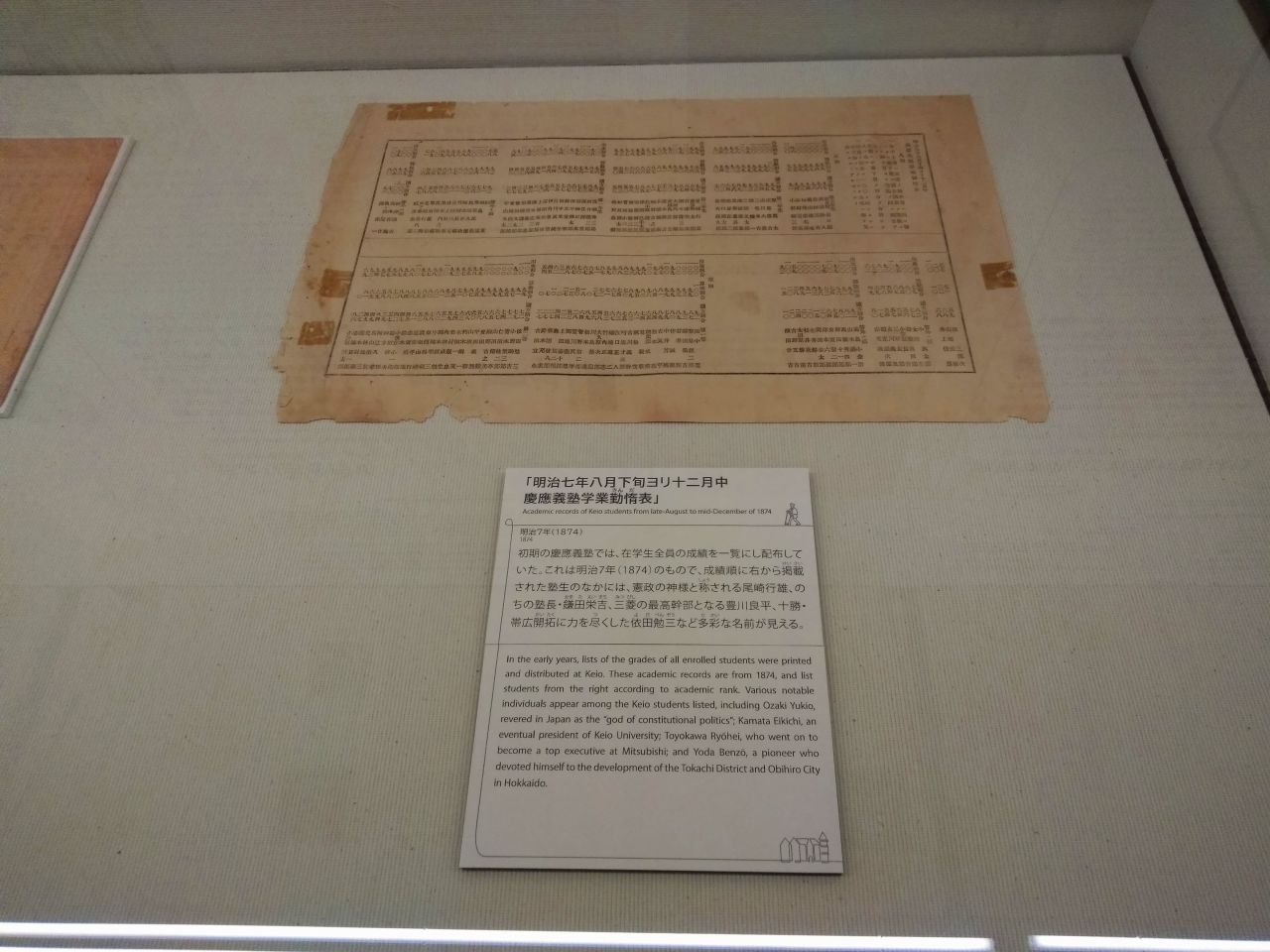

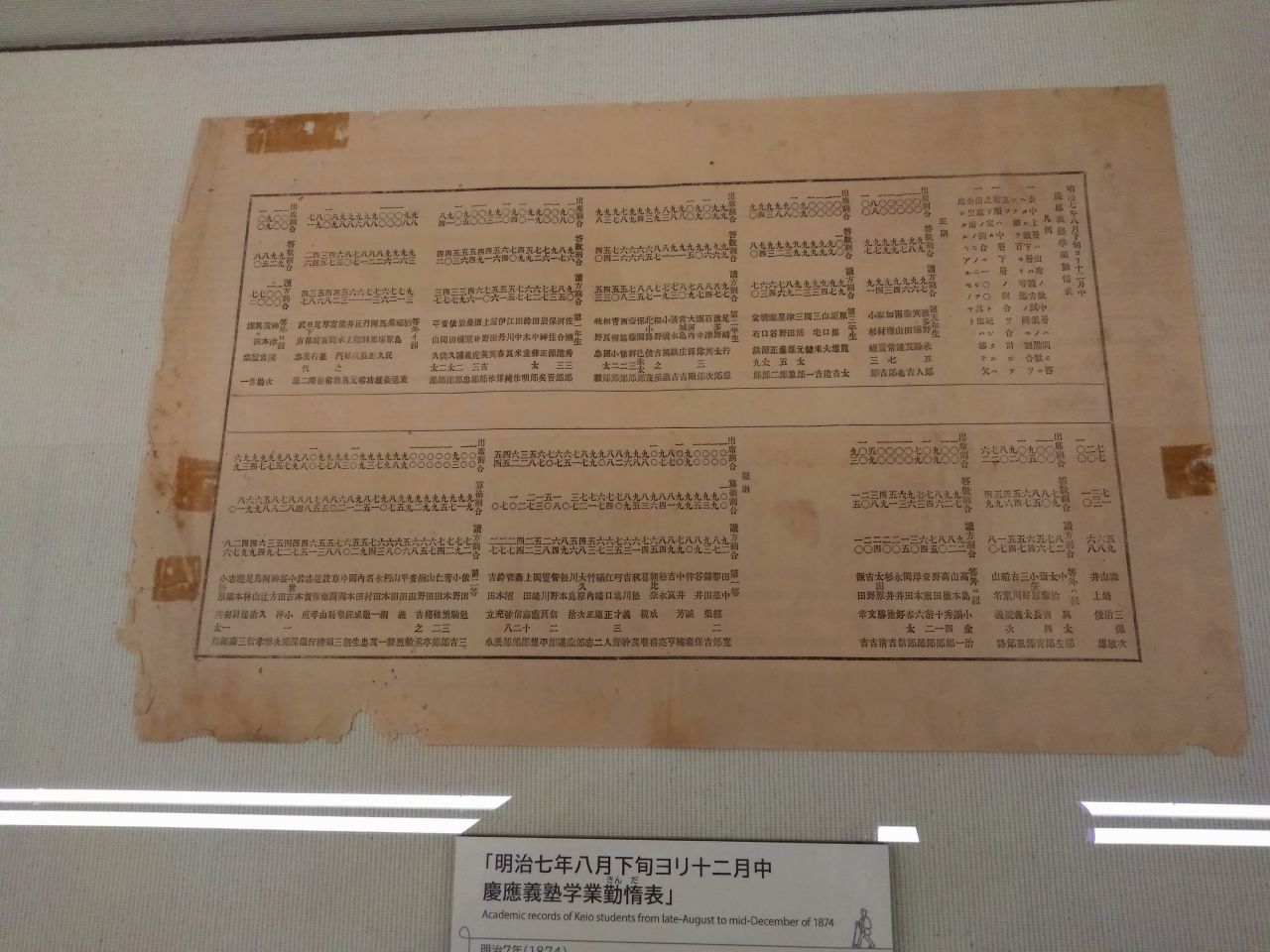

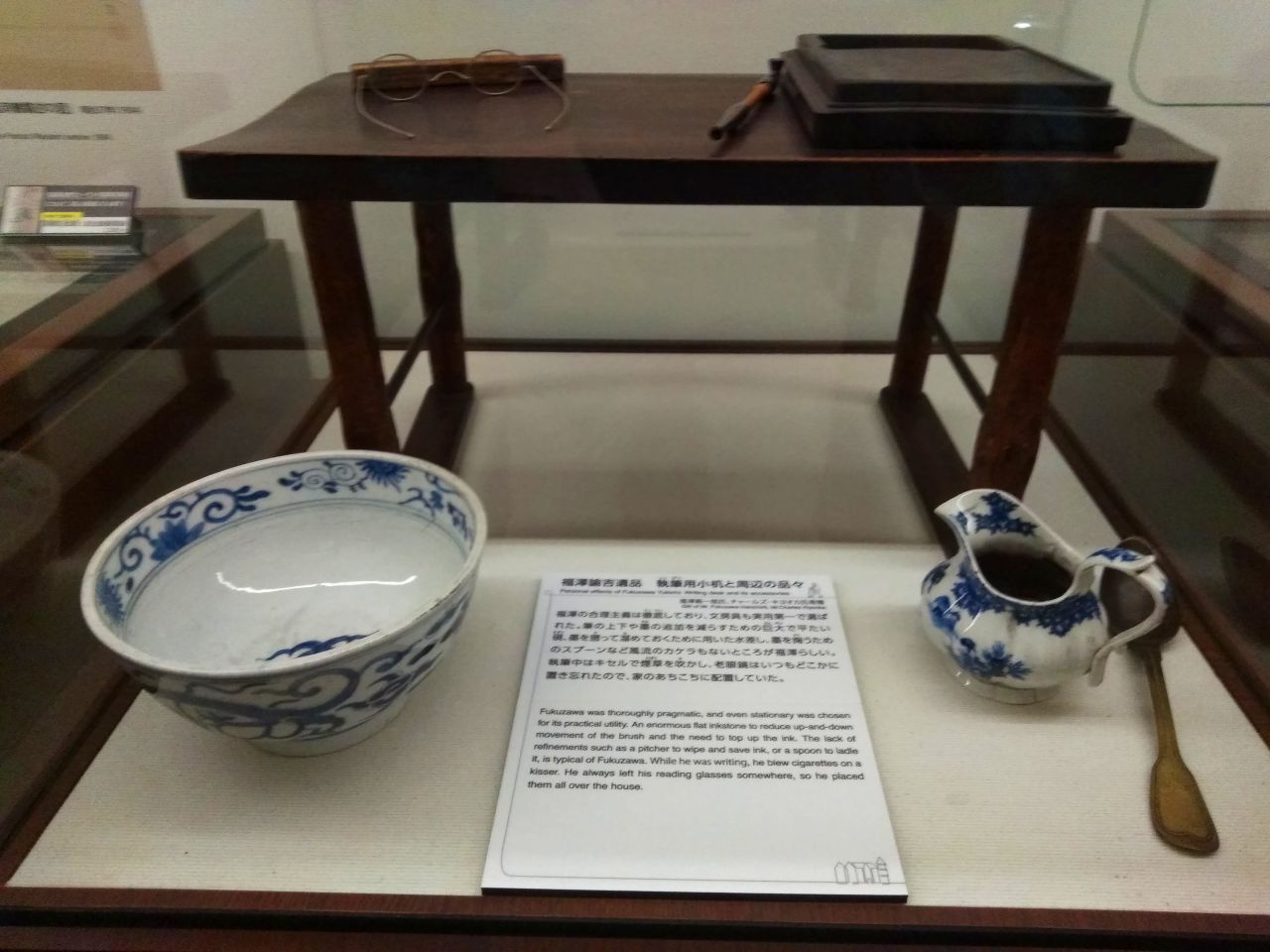

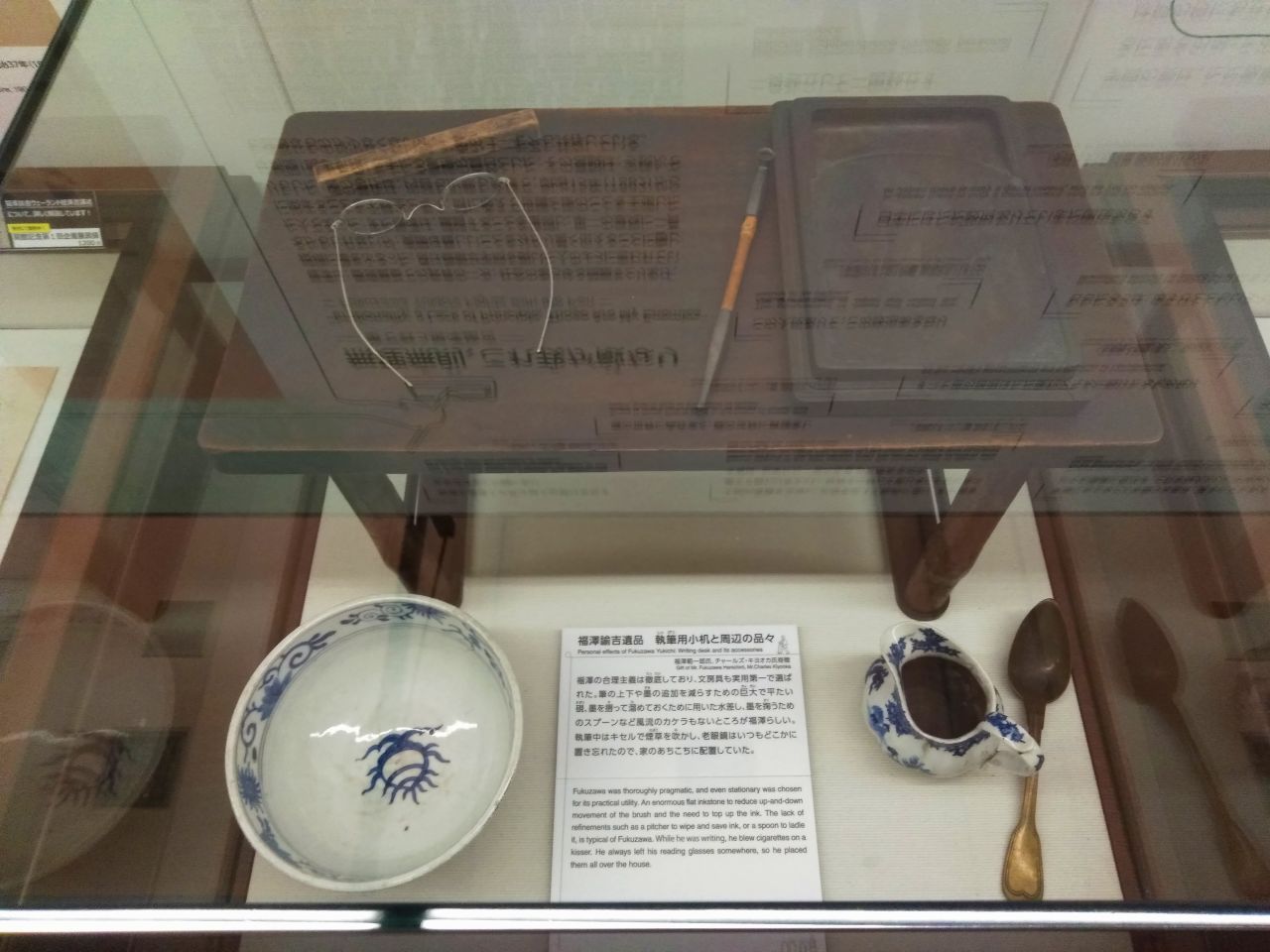

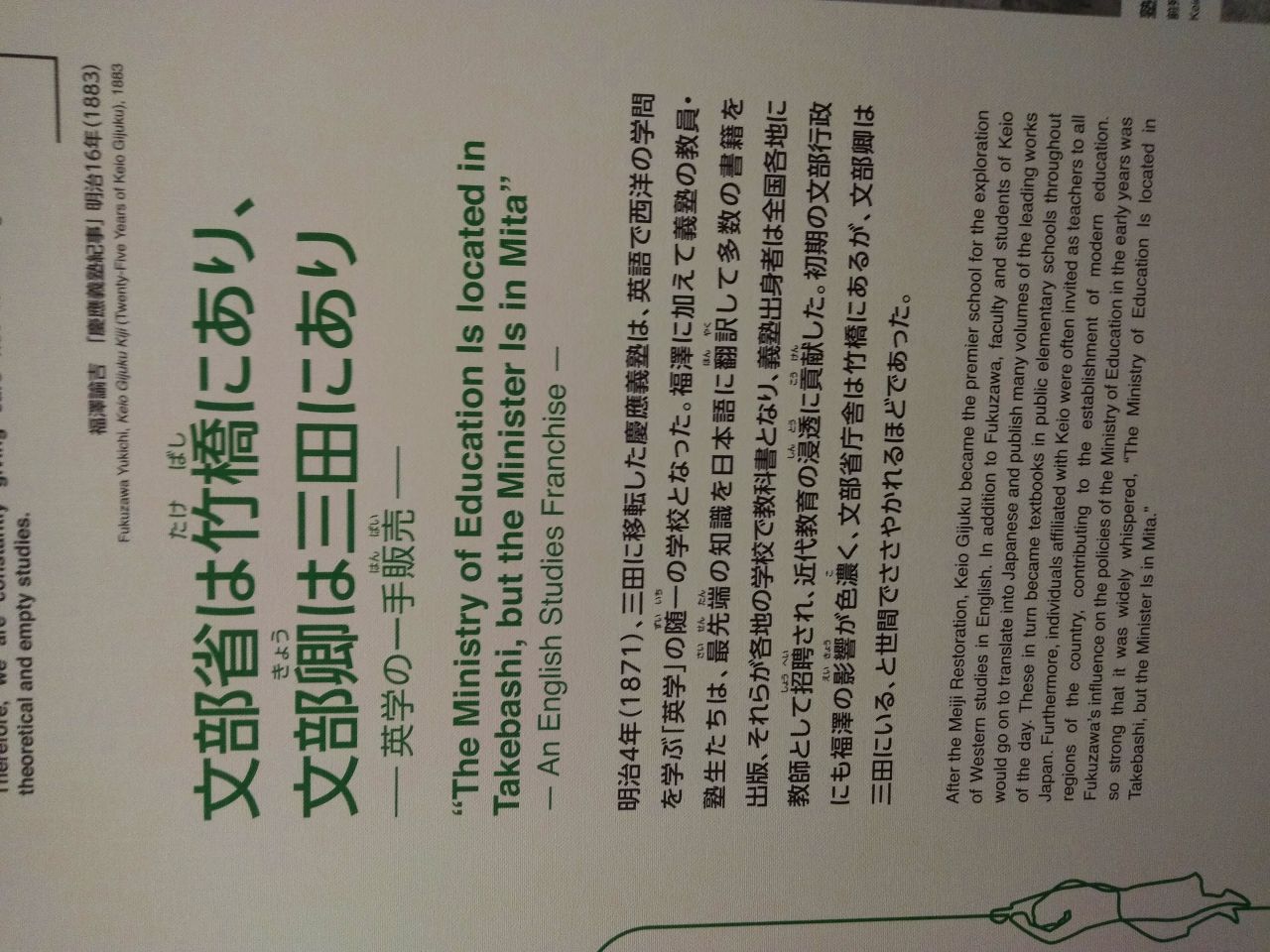

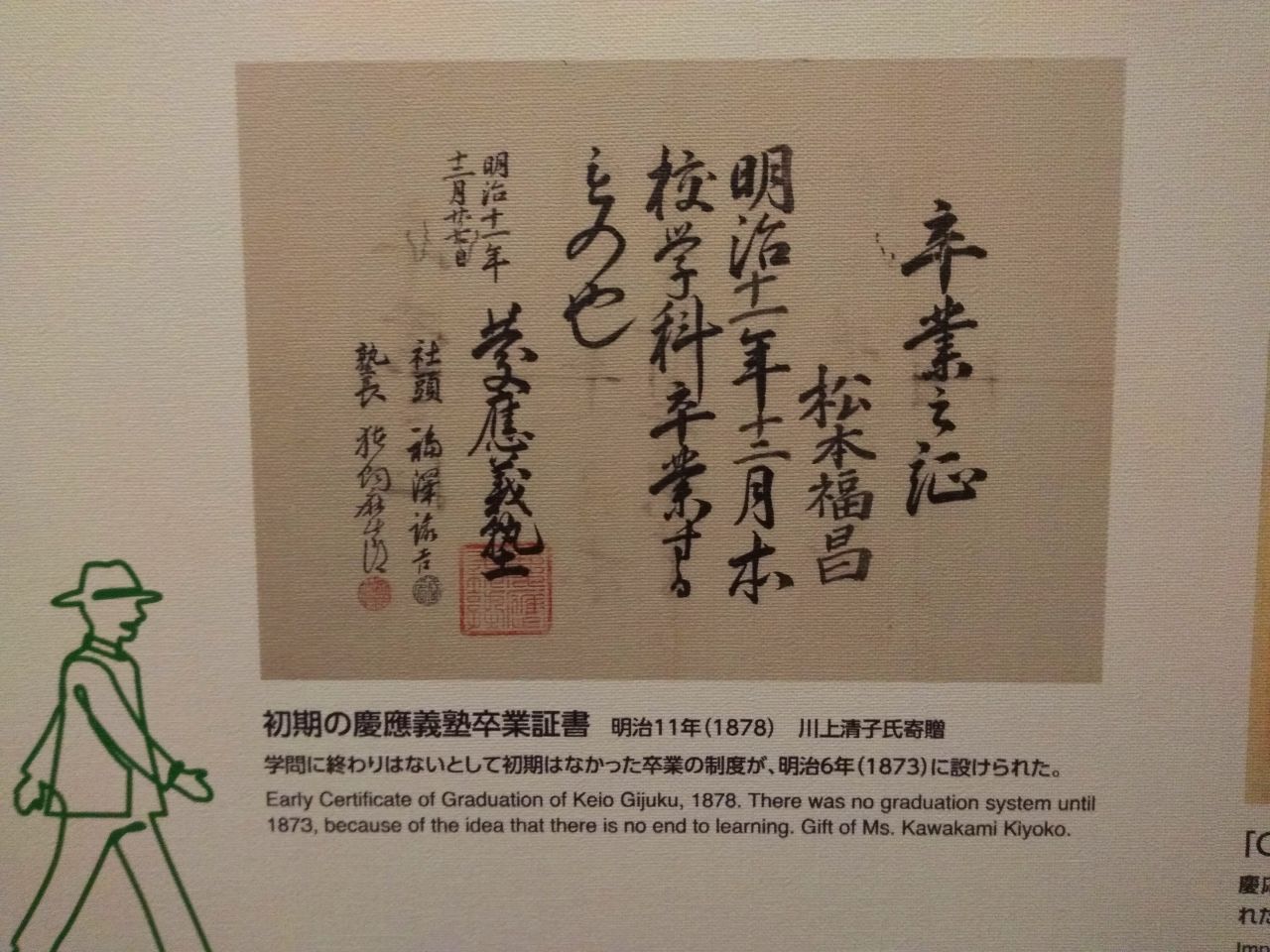

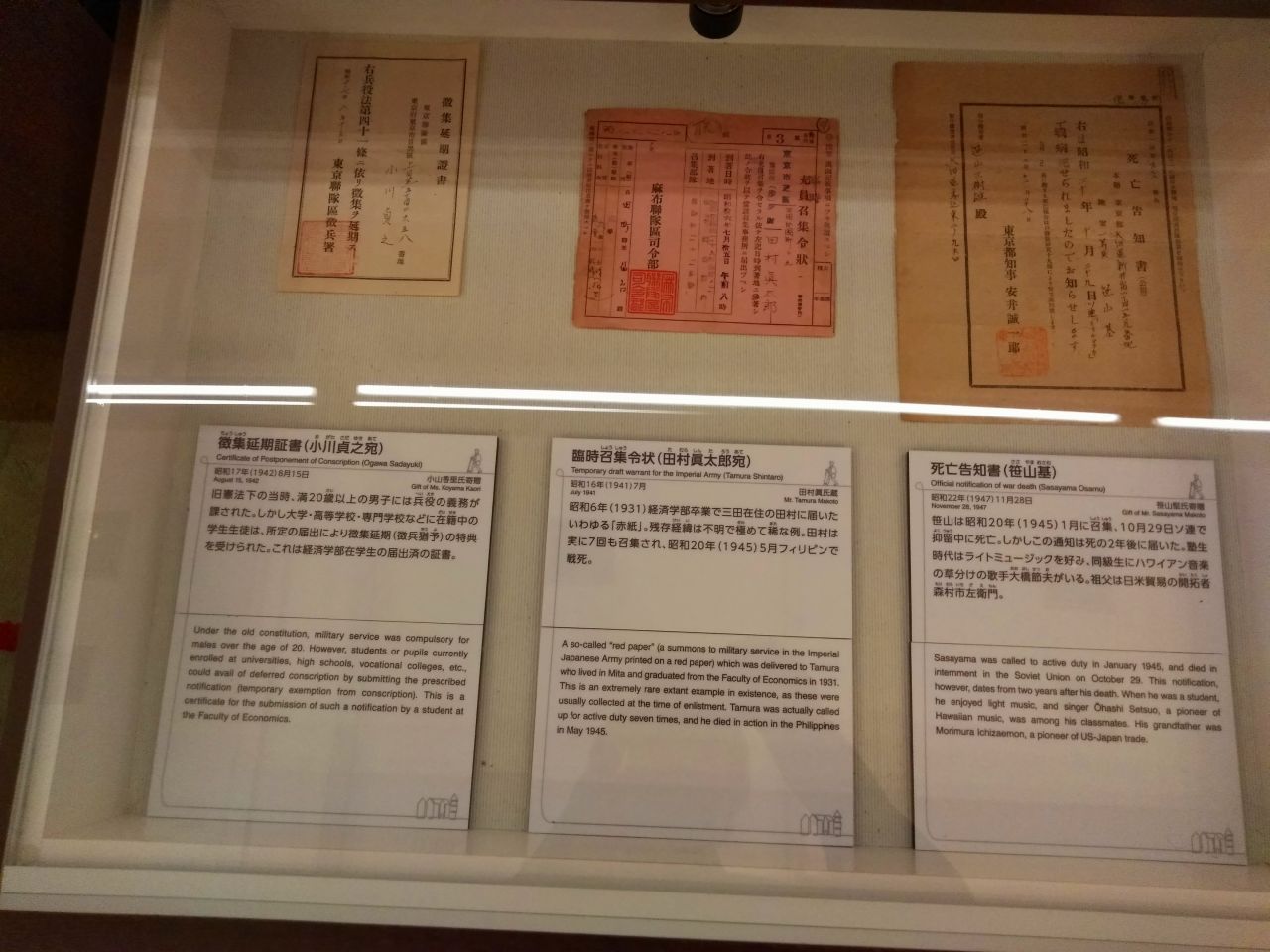

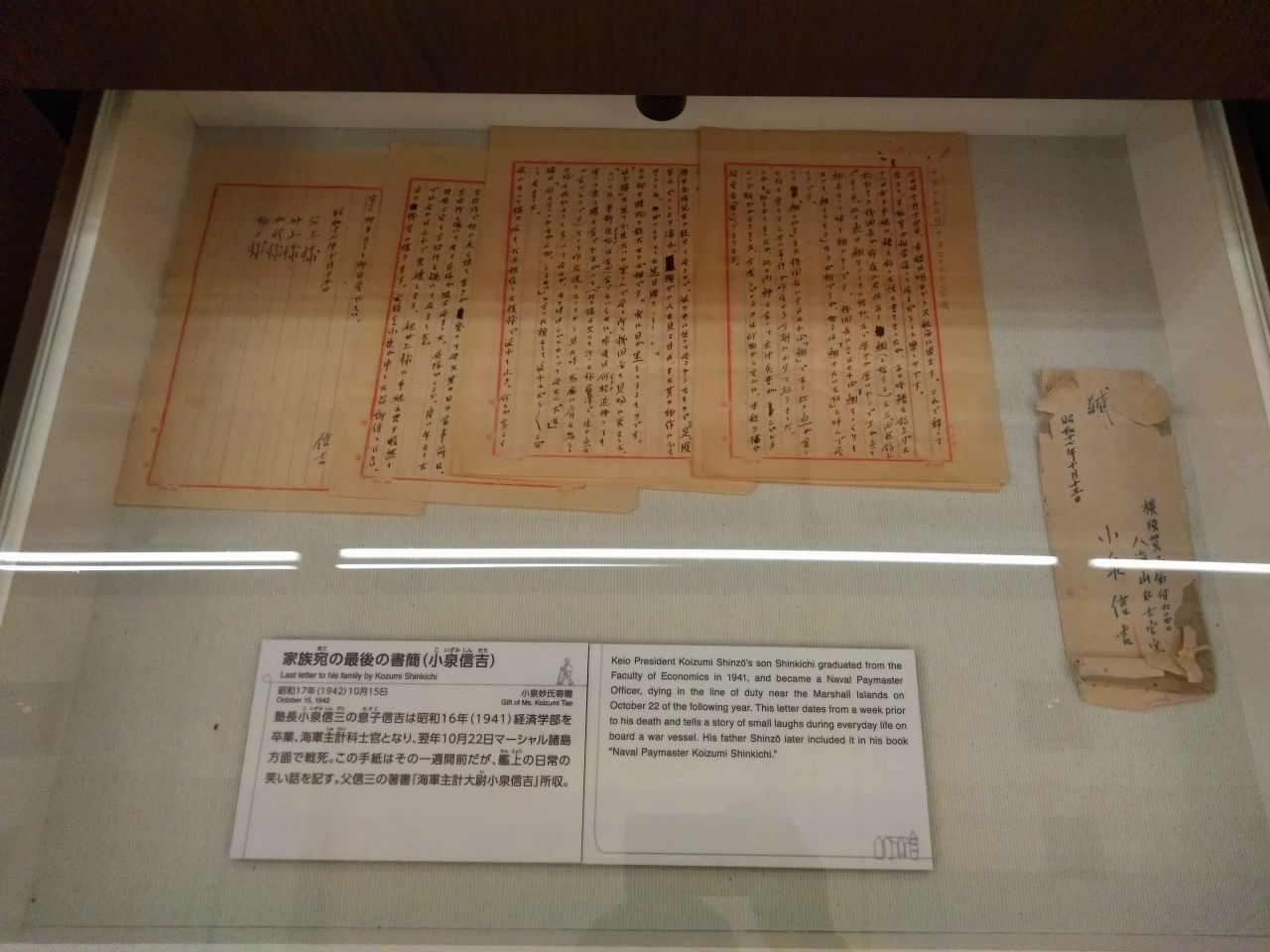

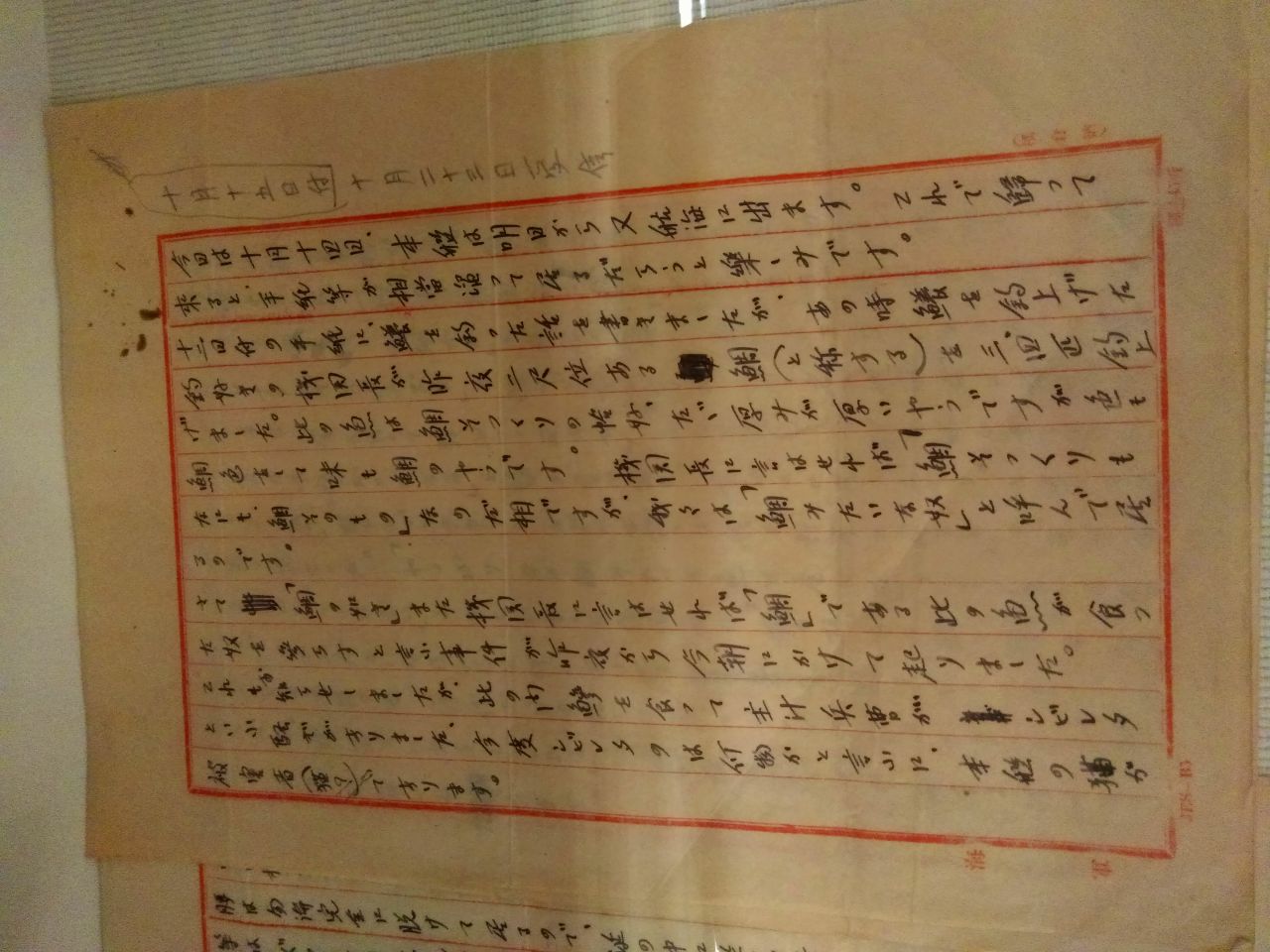

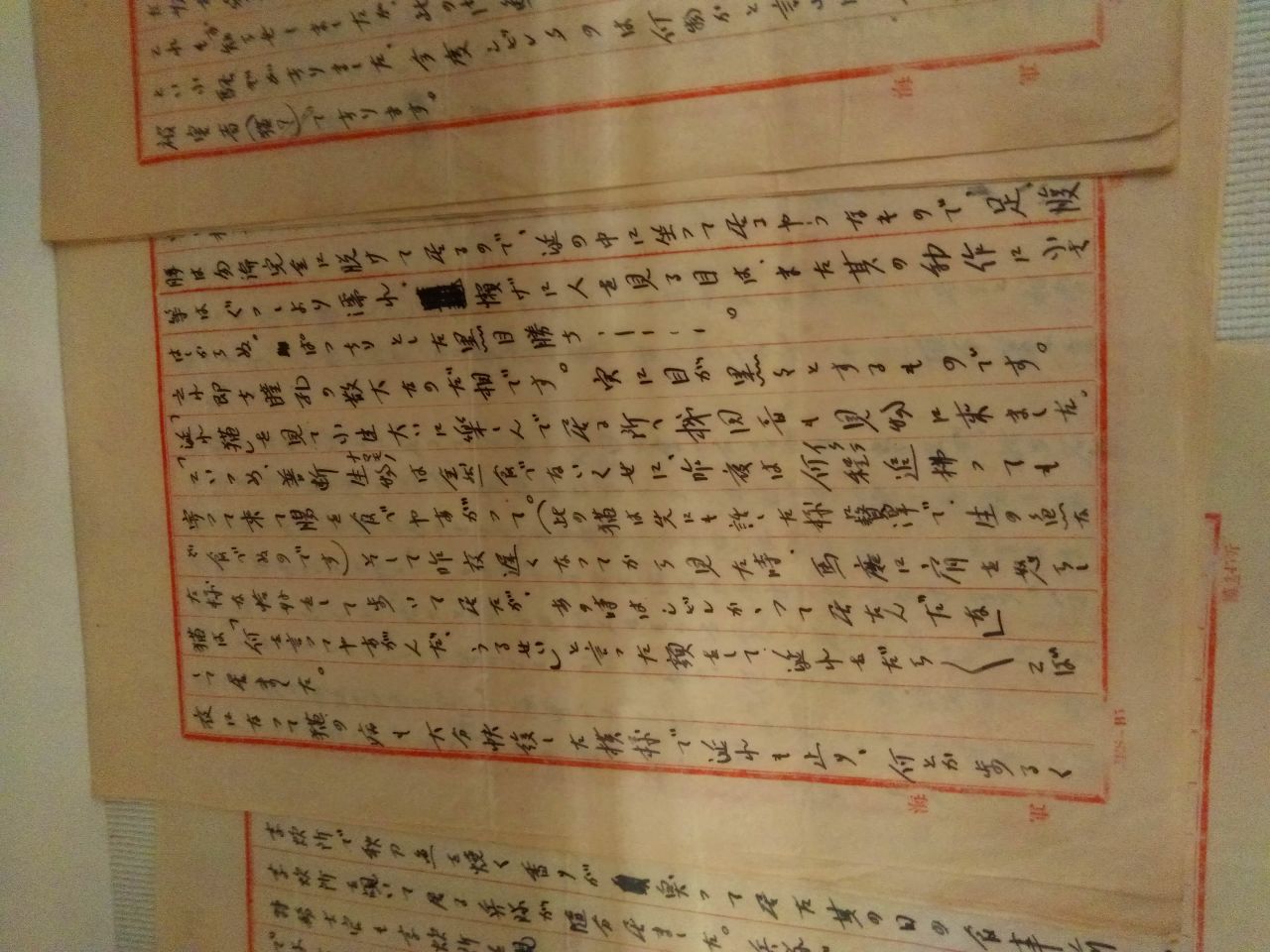

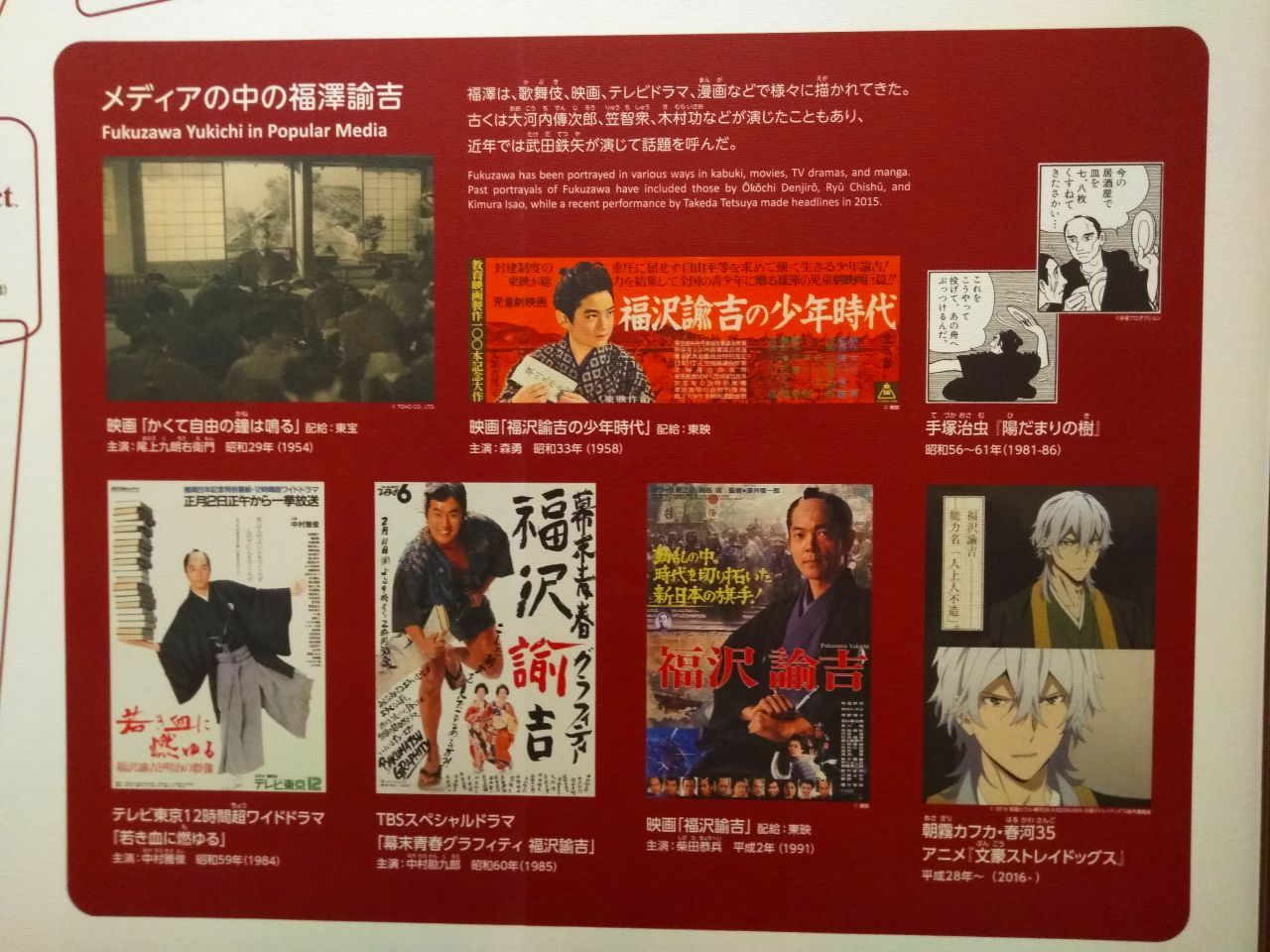

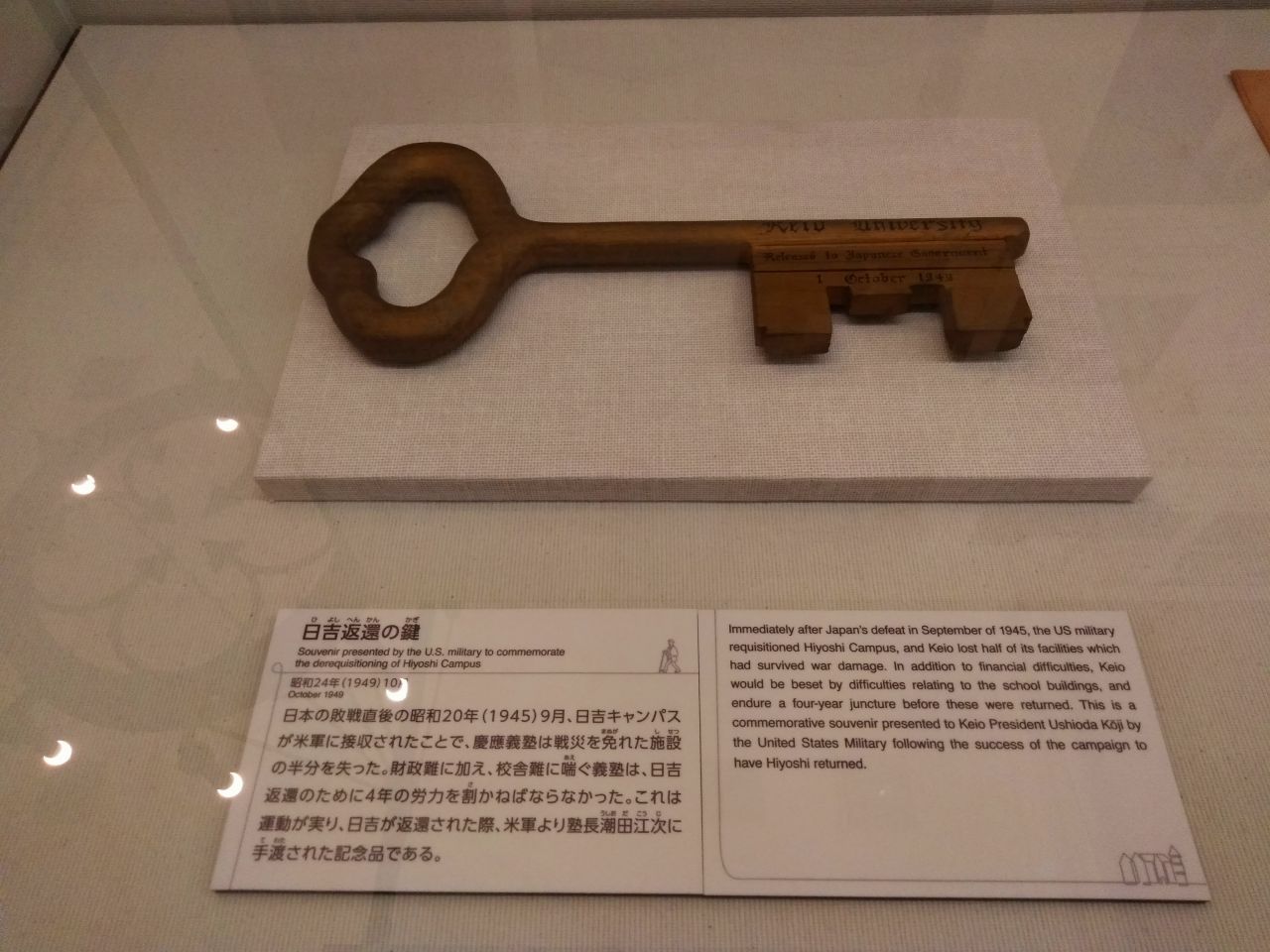

慶応義塾大学 三田キャンパス 塾史展示館

▼MAP▼

▼001▼慶応三田キャンパスまで歩いているところ

左は建設中の高輪ゲートウェイ駅ビル

▼002▼外装工事は半分以上終わった感じ

▼003▼手前は東京都水道局の水再生センター(浄水場)

▼004▼この線路は、東海道新幹線の東京駅と車両基地を結んでいる

並行してもう1つ線路があって、これは羽田新線になる予定

▼005▼高輪ゲートウェイ駅ビルの3つ目は、まだ造り始めたばかり

▼006▼港南側から高輪側へのトンネル この先に天井が異常に低い部分がある

▼007▼トンネルを抜けると、そこは工事現場だった

▼008▼

▼009▼さっきの、高輪ゲートウェイ駅ビルの3つ目

▼010▼

▼011▼

▼012▼途中に神社があったので寄る(御田八幡神社)

御田は「みた」と読むので、慶応三田キャンパスの「三田」の語源かな?

▼013▼

▼014▼

▼015▼

▼016▼

▼017▼

▼018▼この付近は高層ビルの建設ラッシュで、神社が谷間になりそう

▼019▼

▼020▼江戸時代に幕府の高札場があったので、「札の辻」と呼ばれている

▼021▼慶応義塾大学の三田キャンパスに着いた

▼022▼

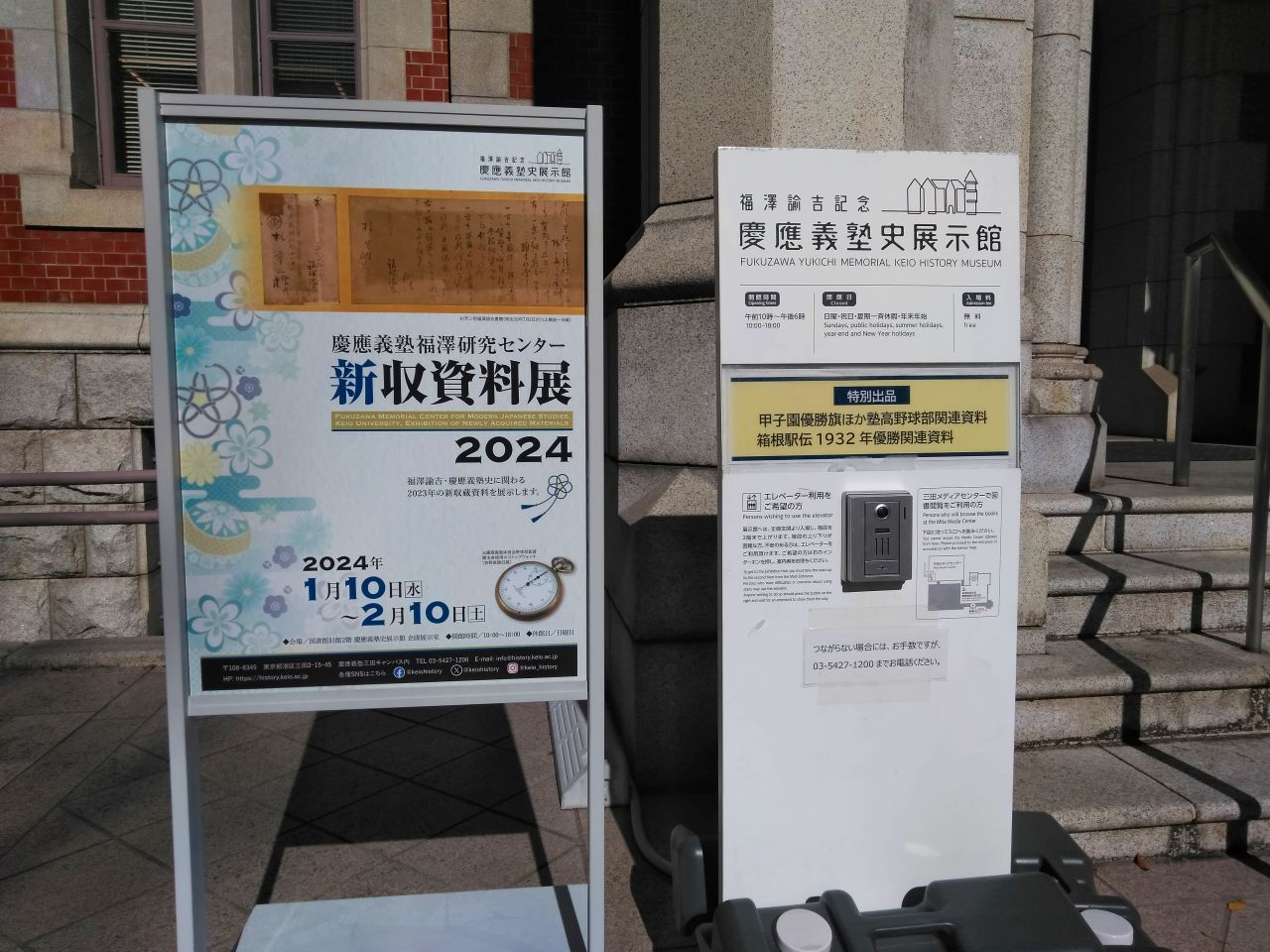

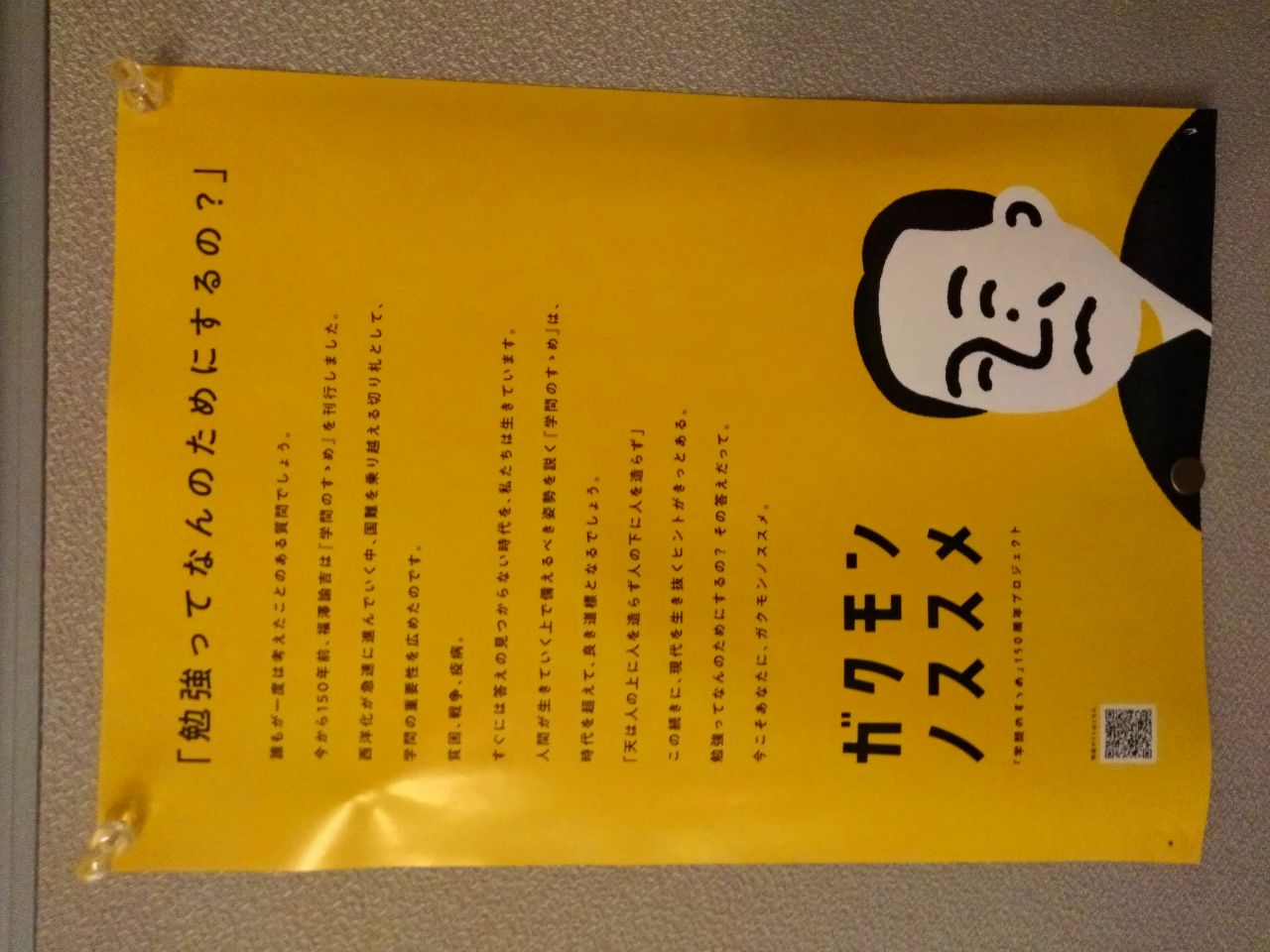

▼023▼今日はまん中の展覧会がお目当て

▼024▼知名度が高い割に、入ってみると意外に狭いキャンパス

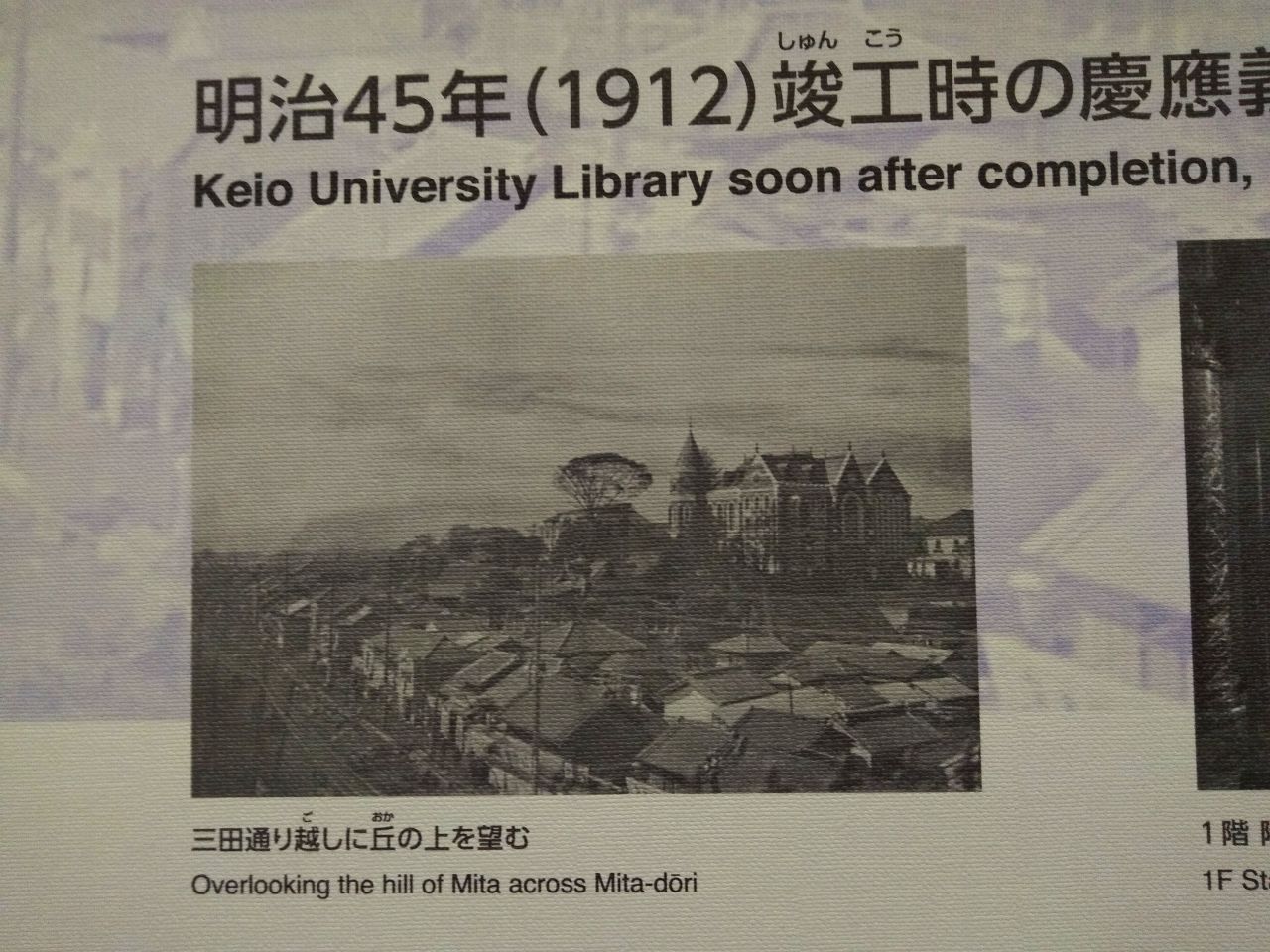

▼025▼有名な図書館の建物が見えてきました

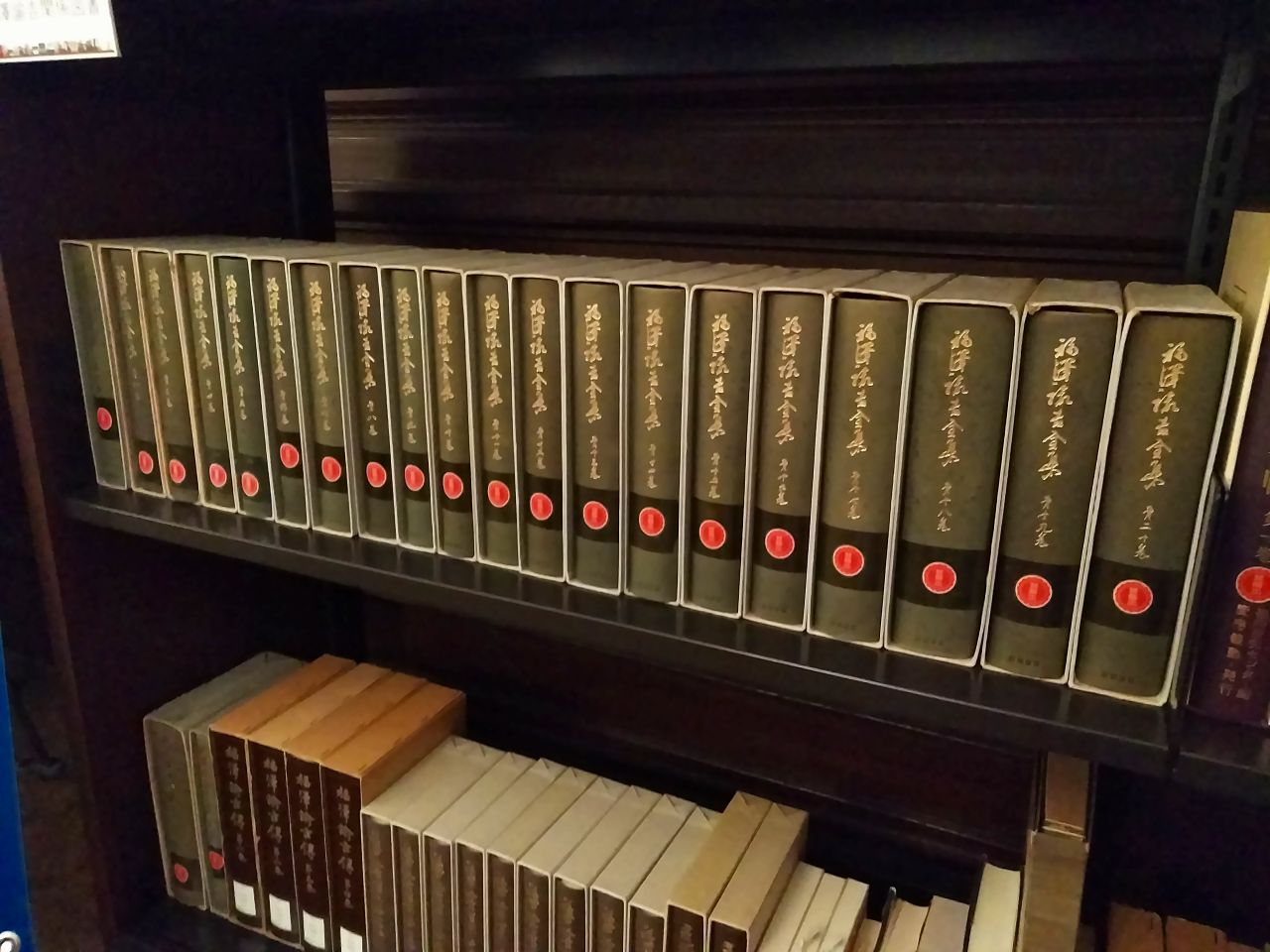

▼026▼福沢諭吉は三田キャンパス内に住んでいて、ここが終焉の地

▼027▼

▼028▼

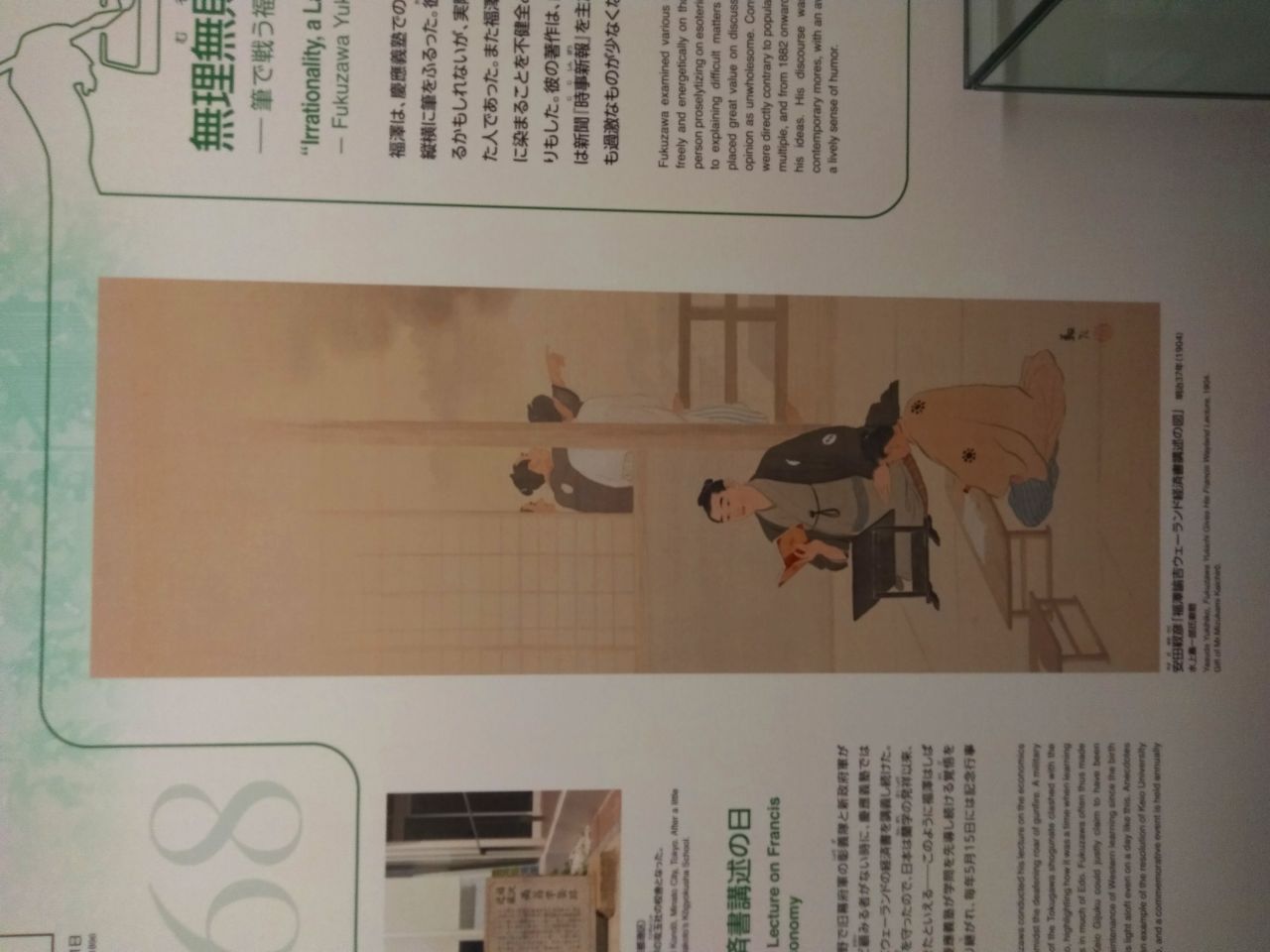

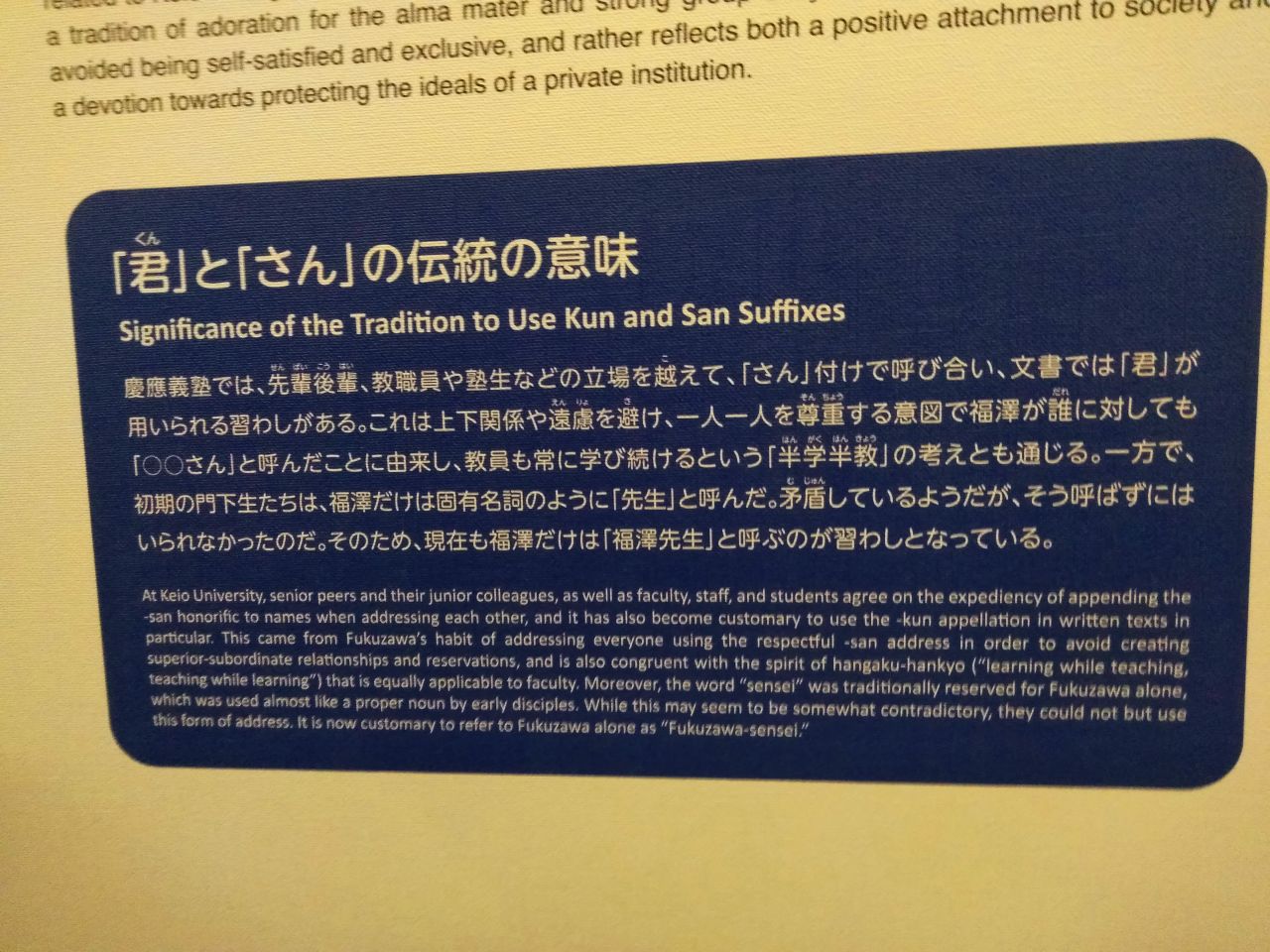

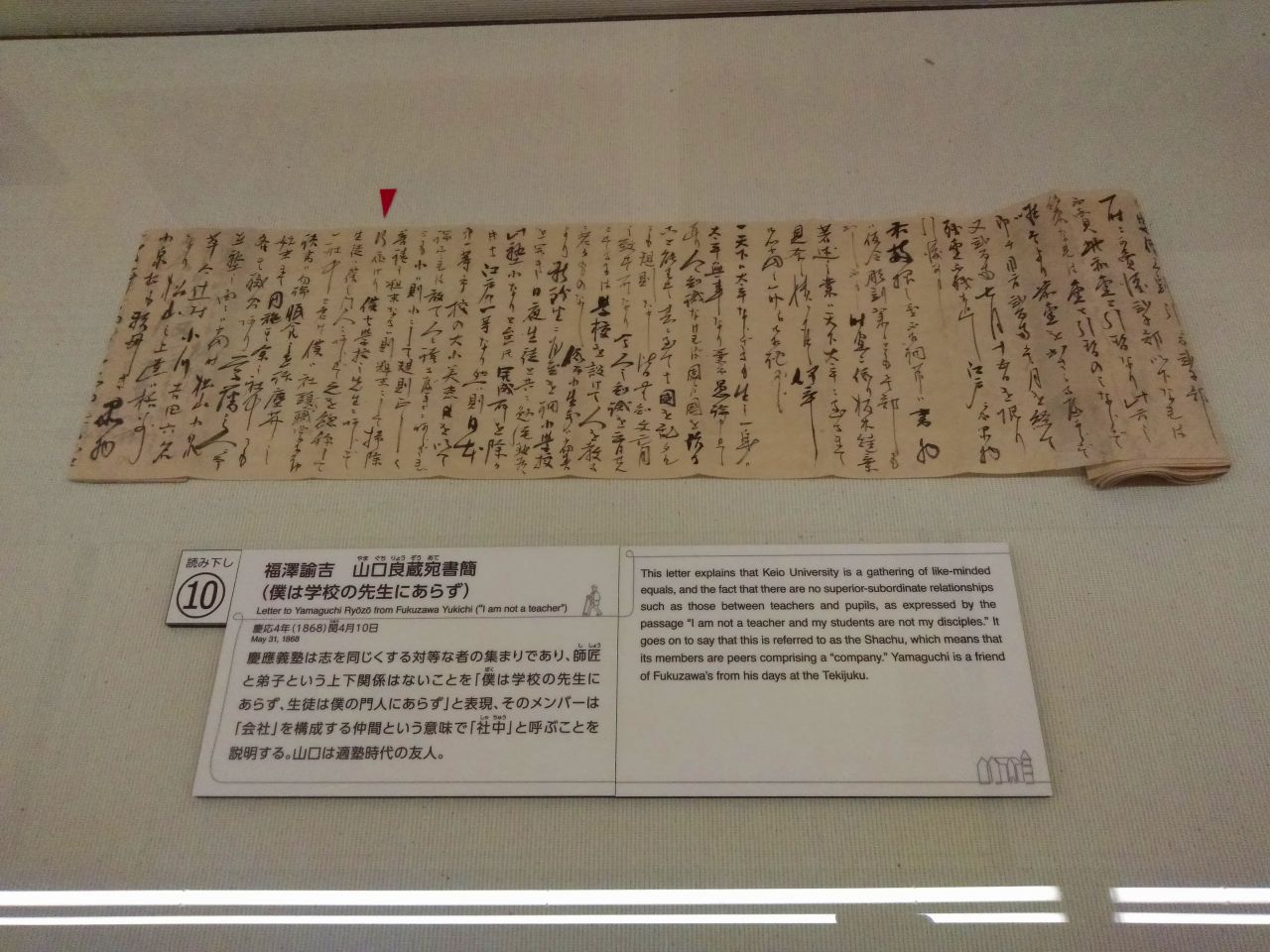

▼029▼慶応義塾で「先生」と呼んでいいのは

福沢諭吉だけと聞いたことがある

▼030▼

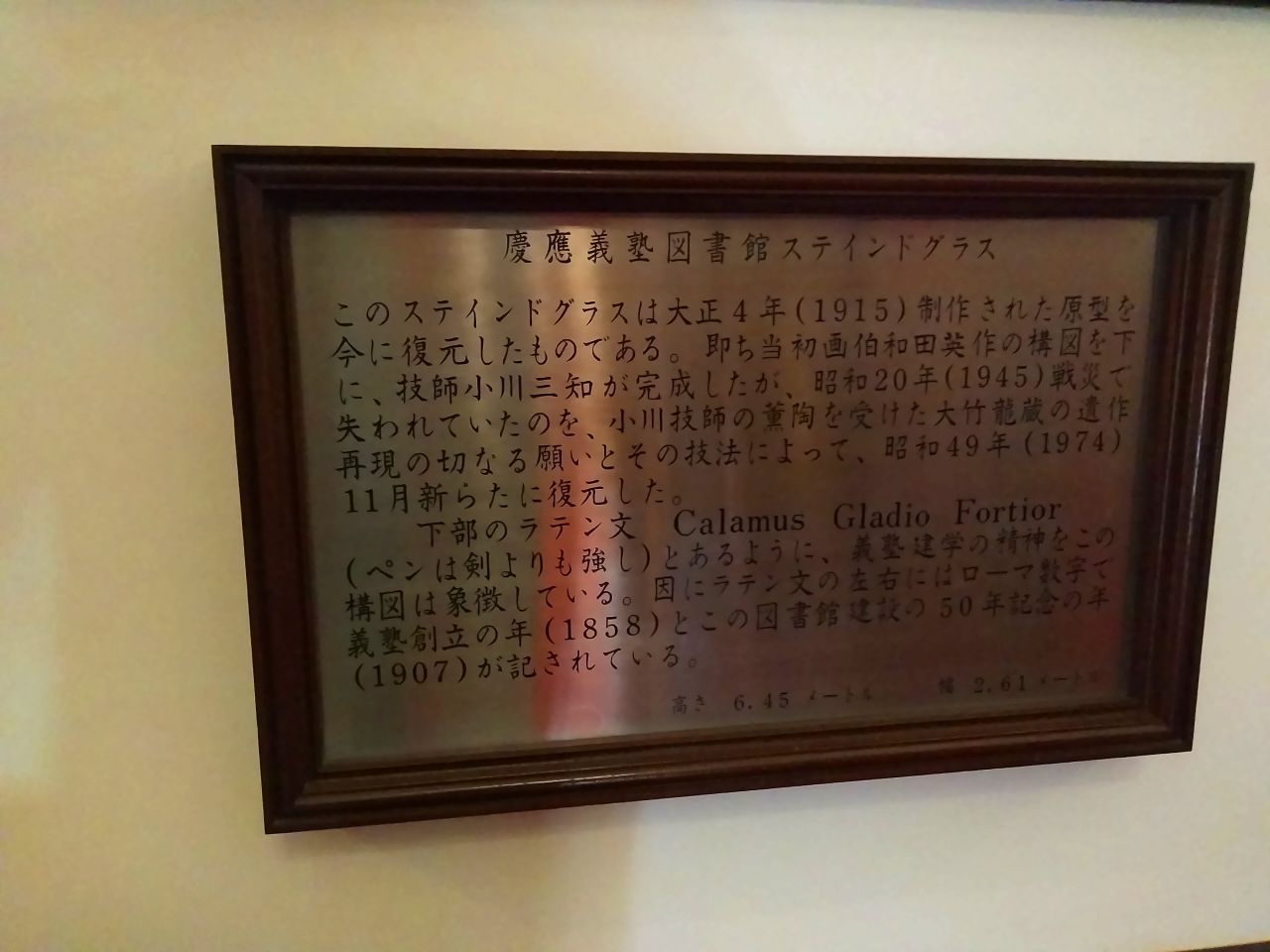

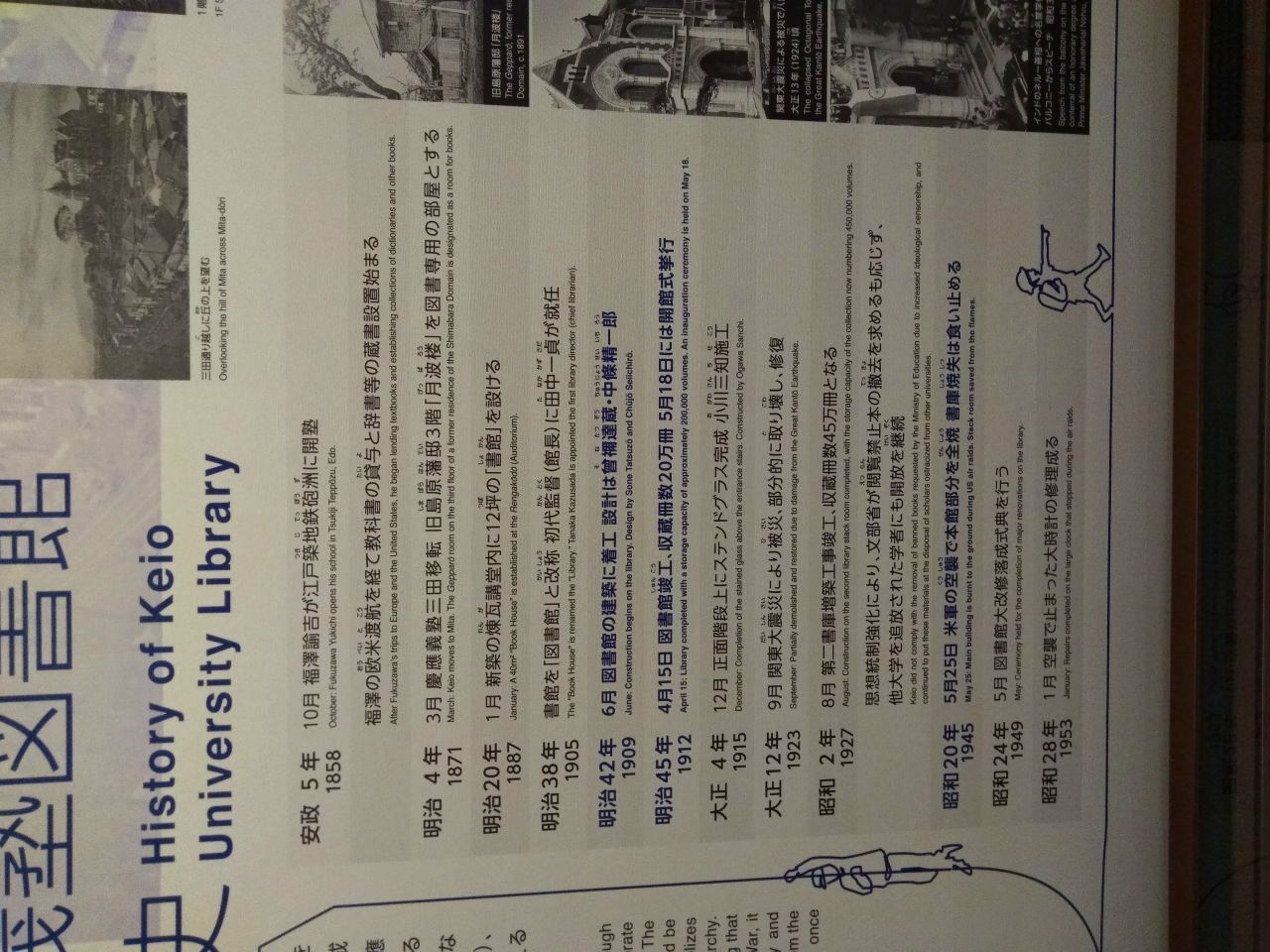

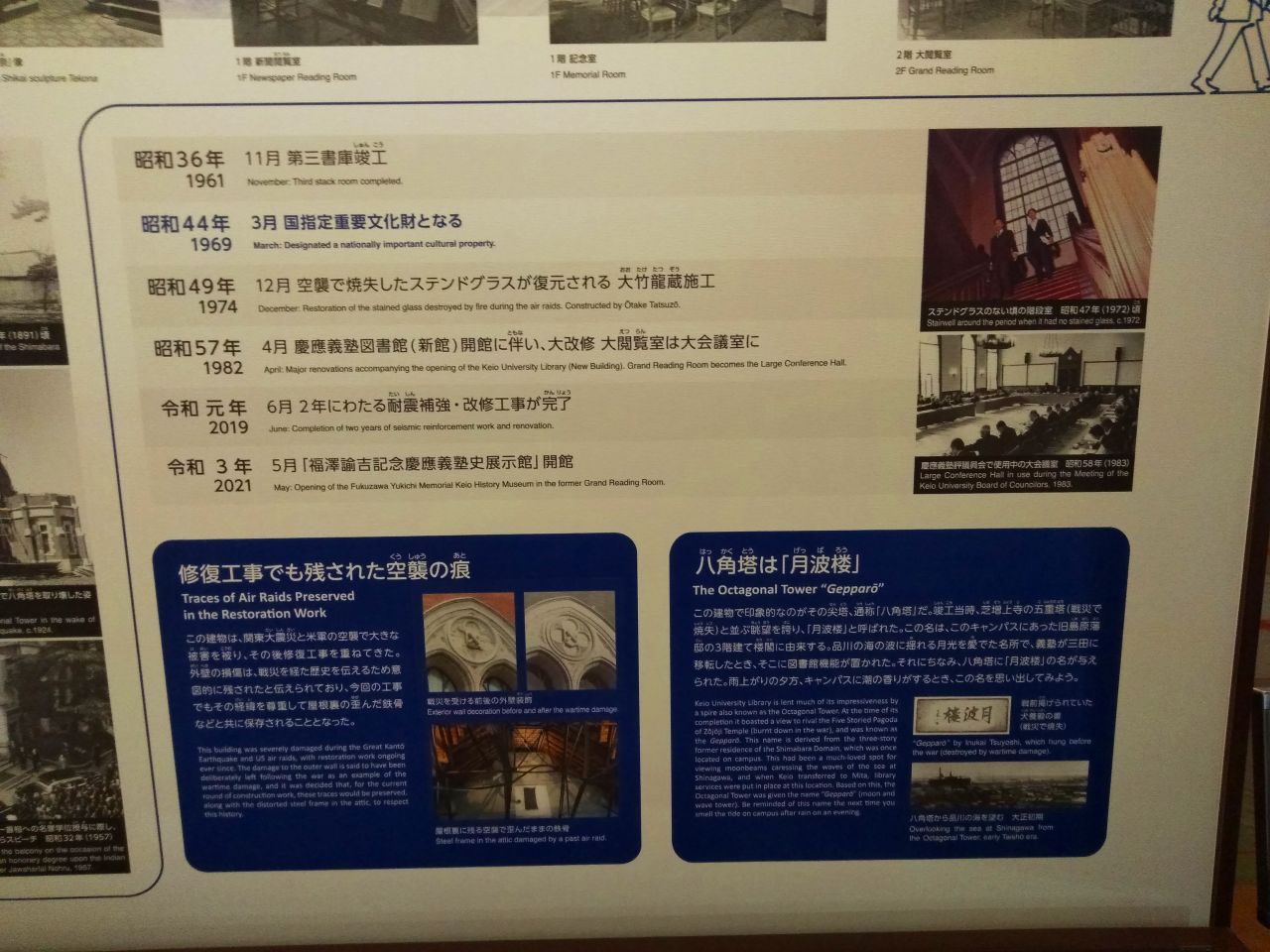

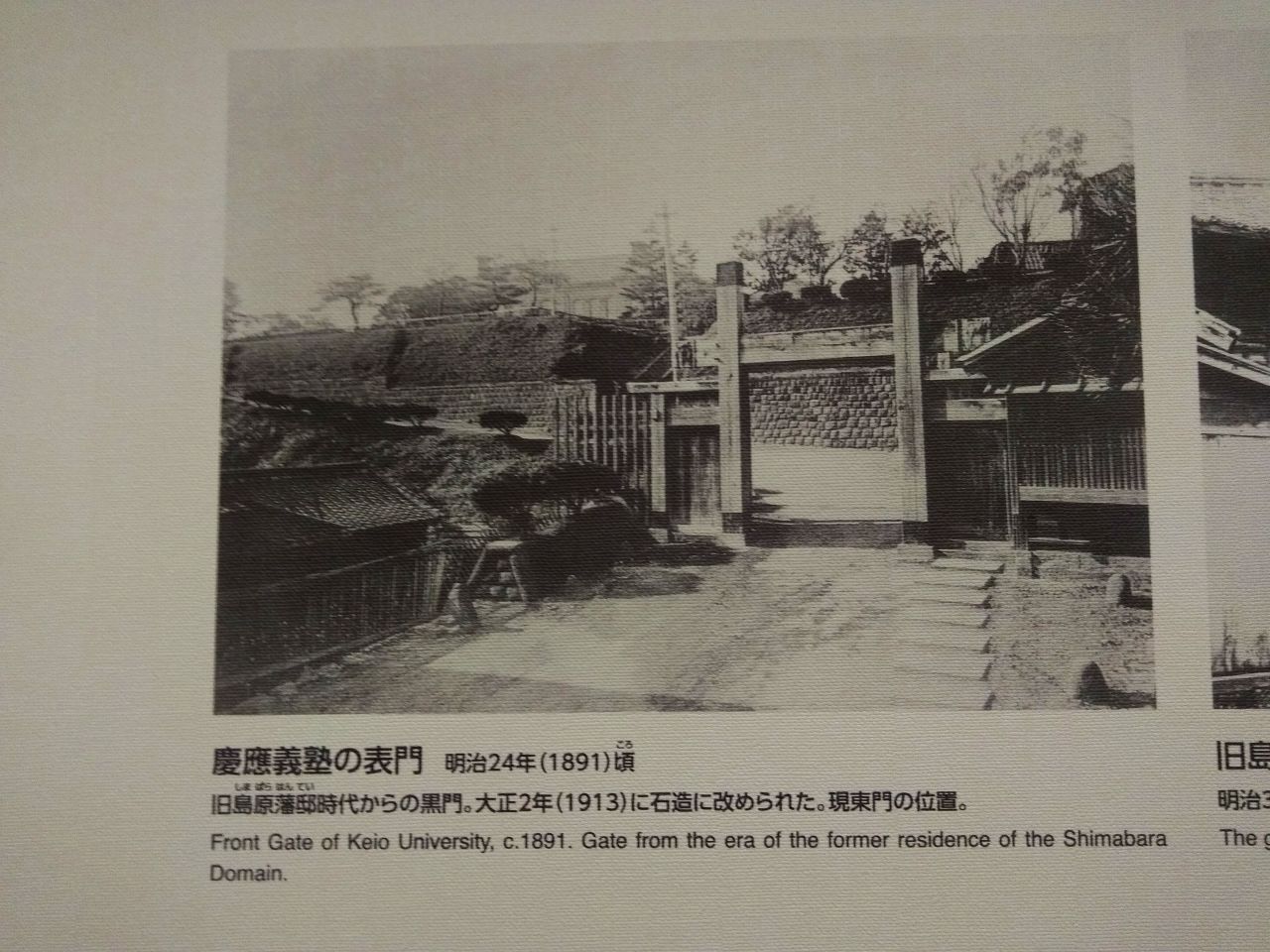

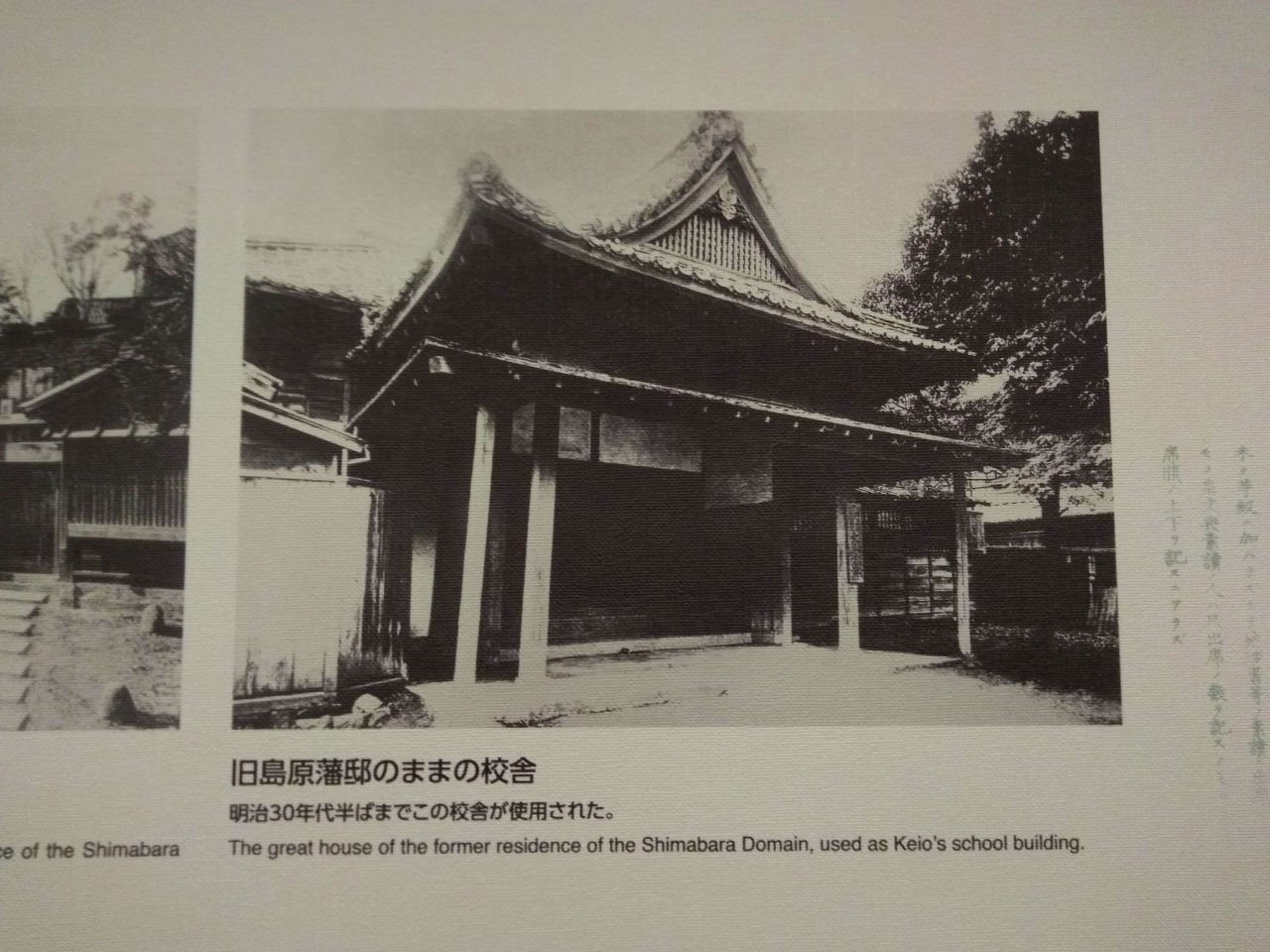

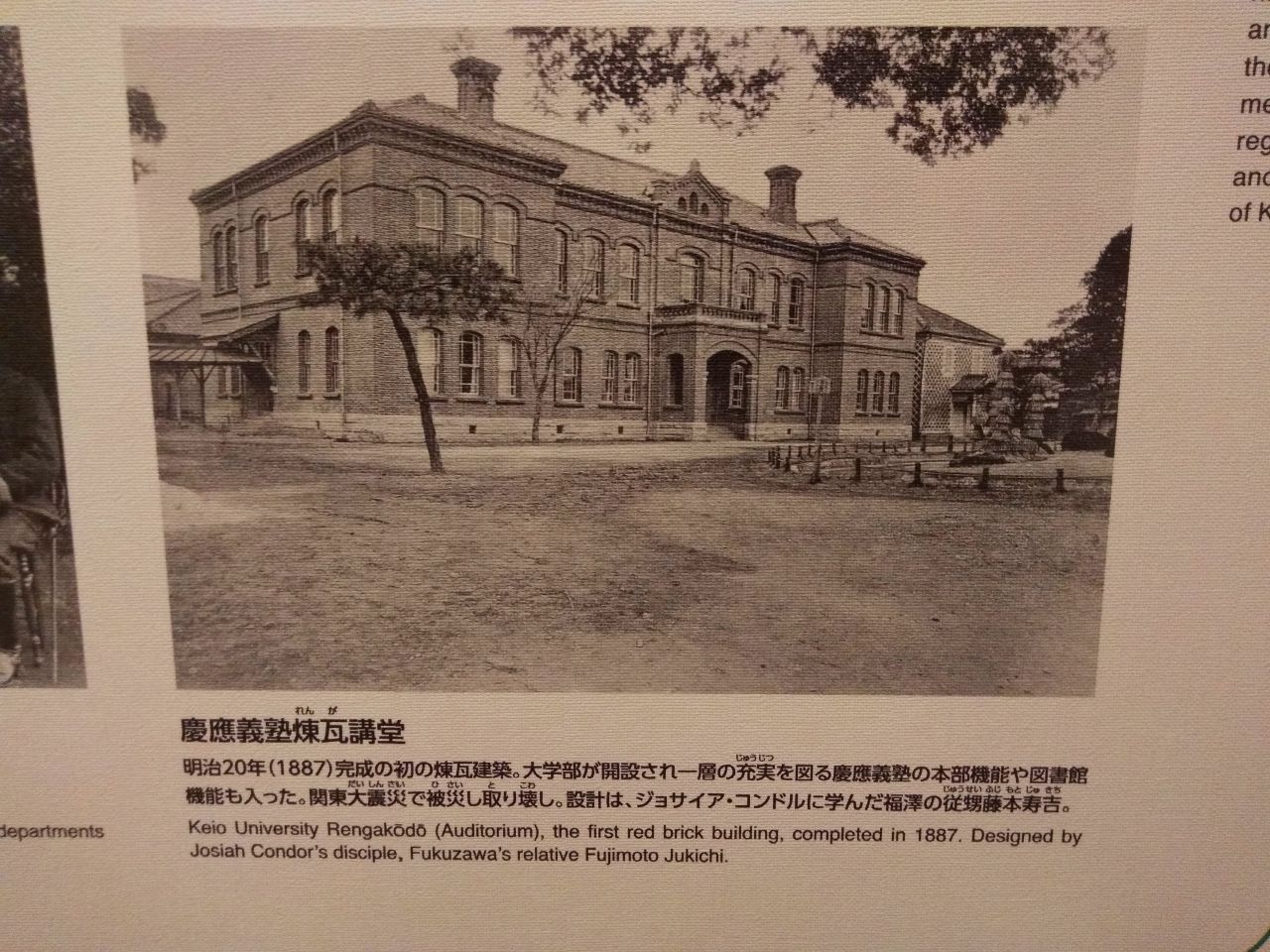

▼031▼有名な八角塔のある図書館(旧)

▼032▼歴史を感じさせる塾監局の建物

▼033▼

▼034▼図書館(旧)の入り口

▼035▼

▼036▼

▼037▼塾監局

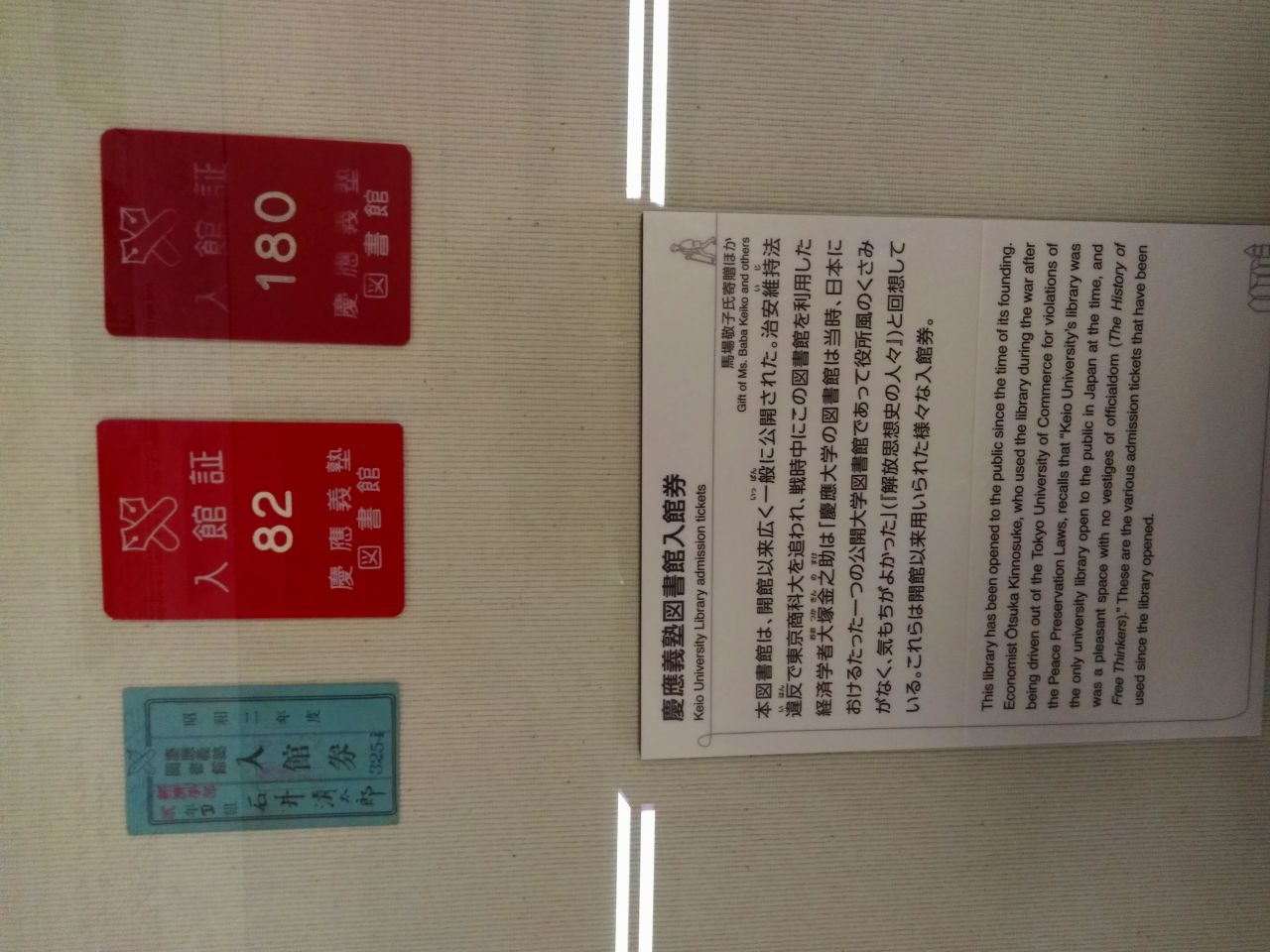

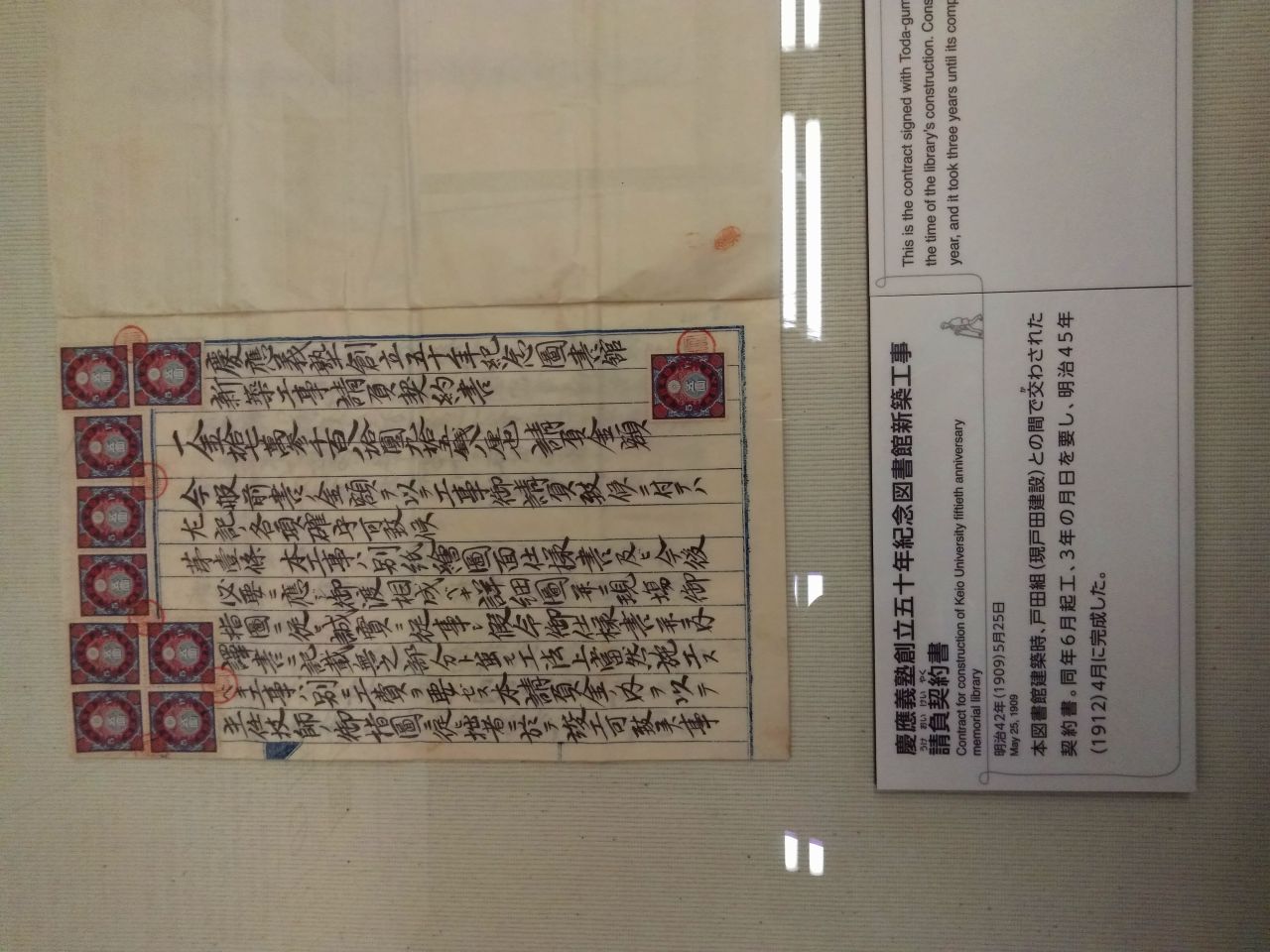

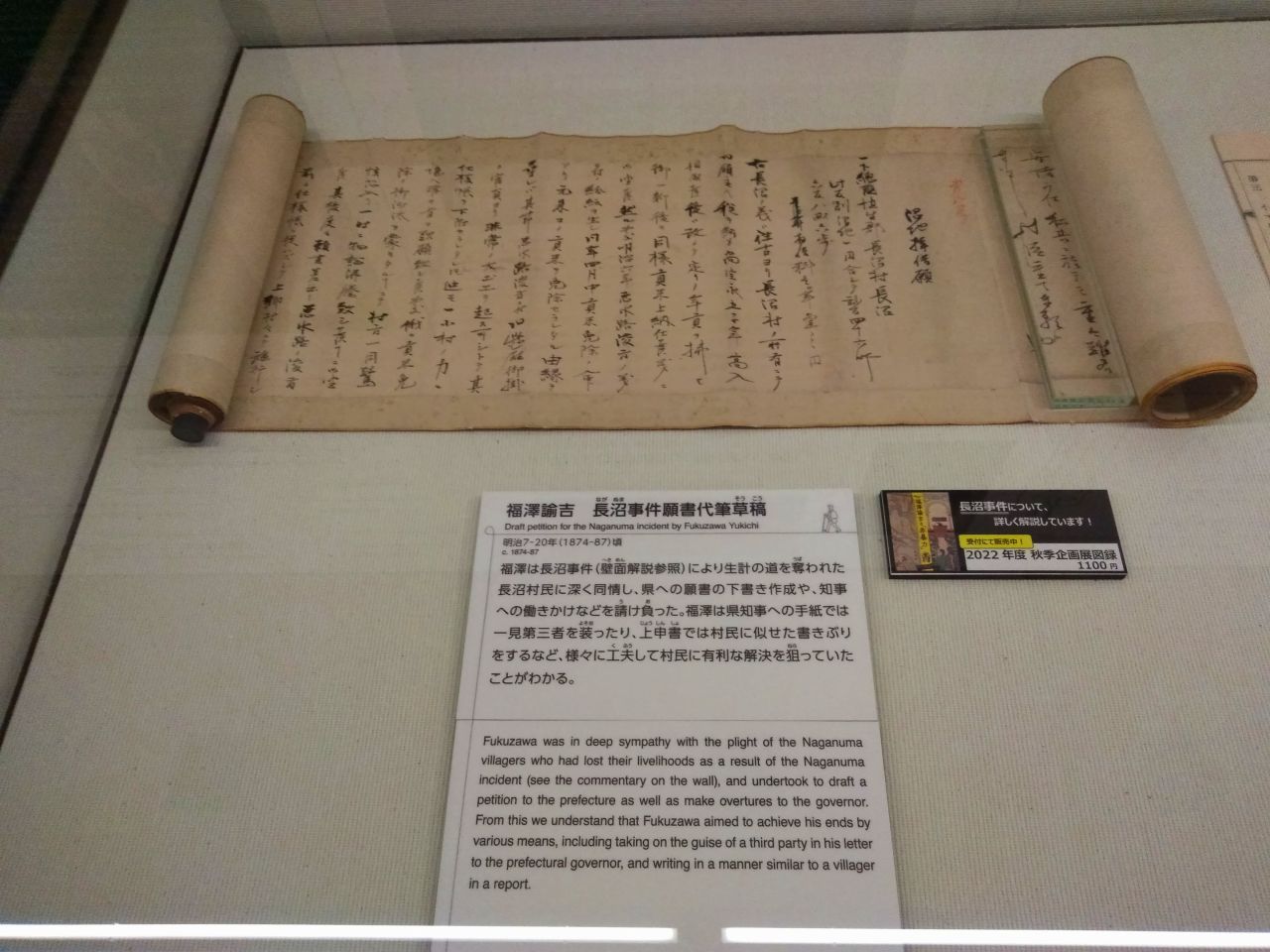

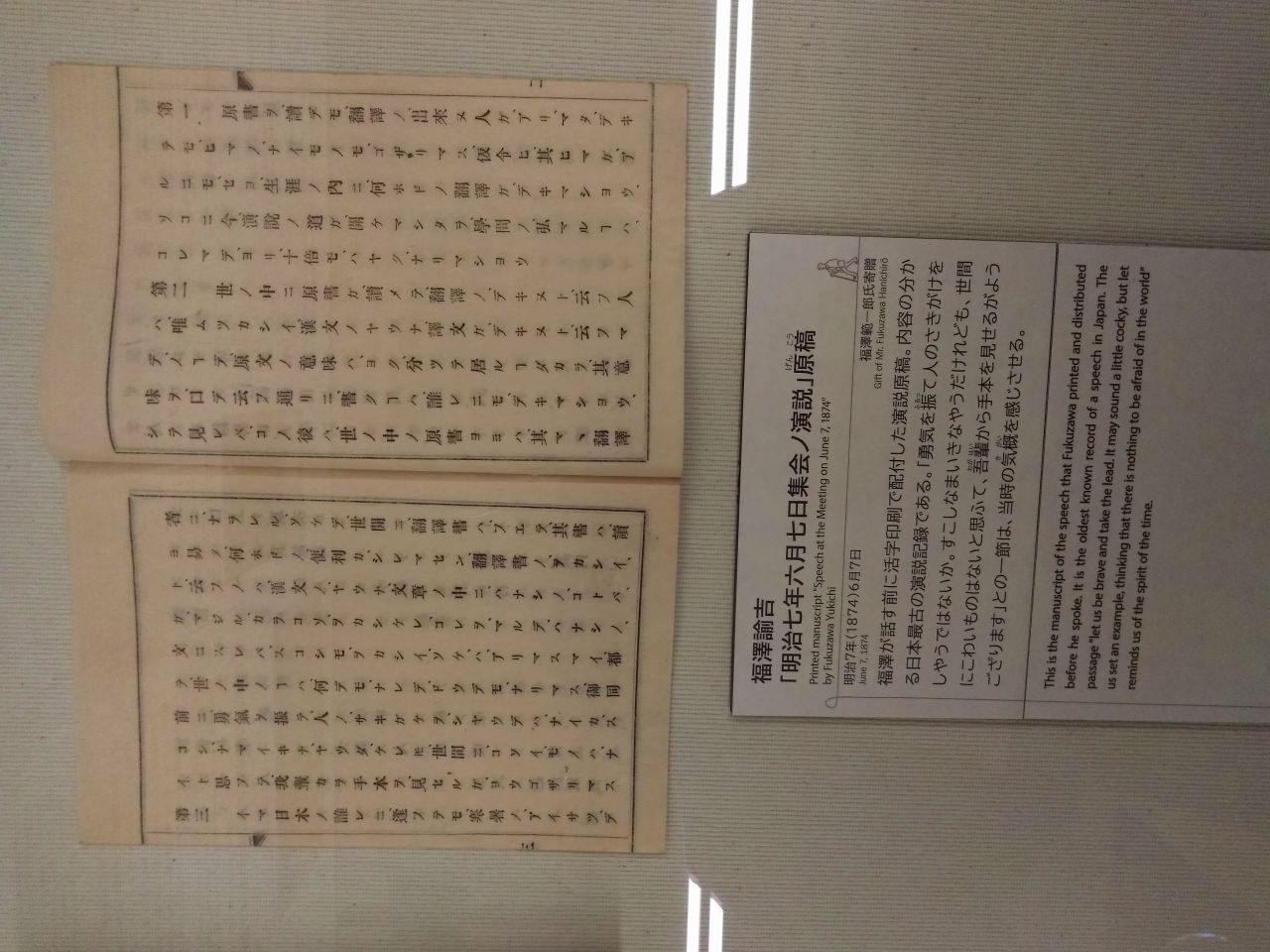

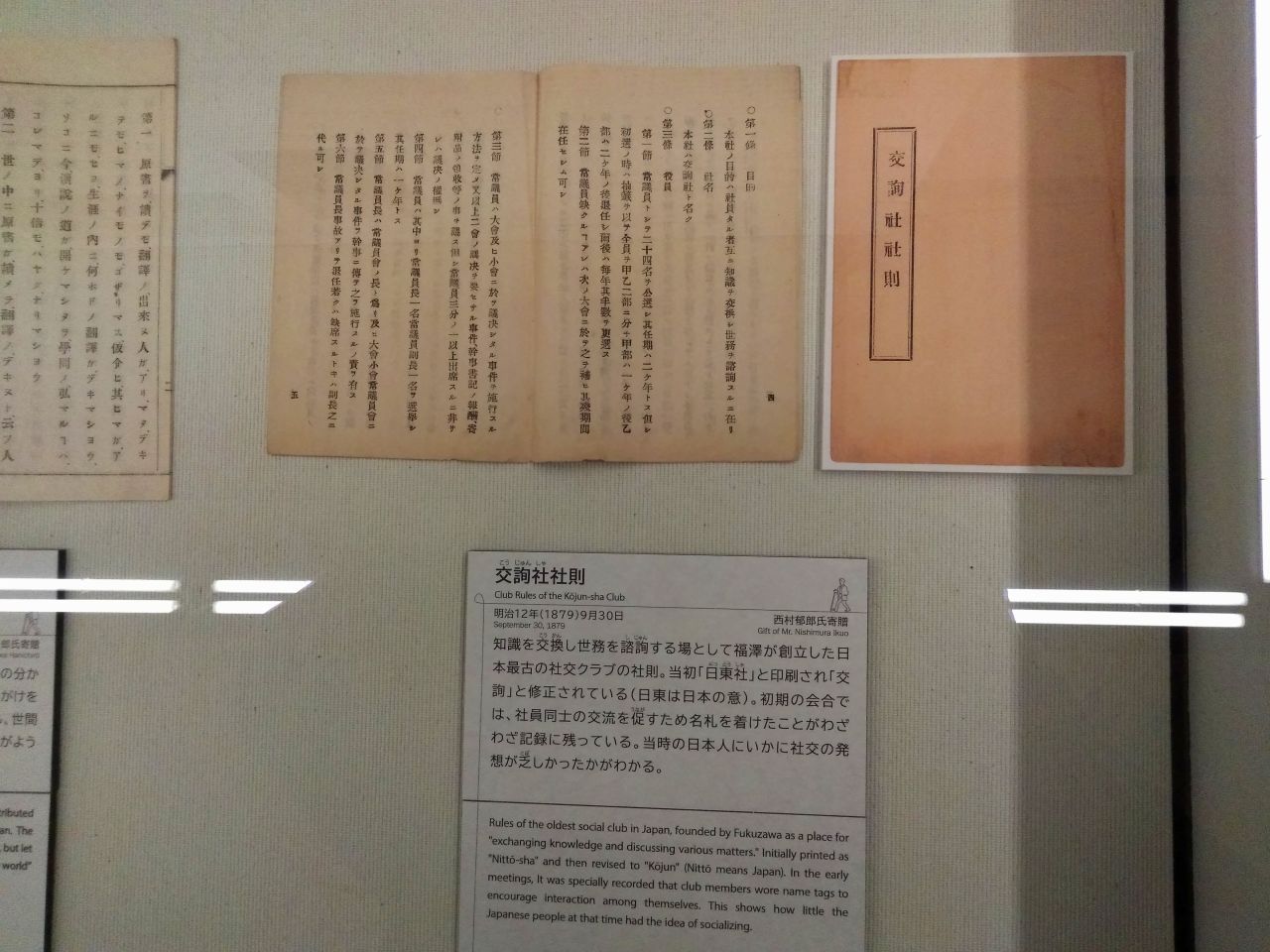

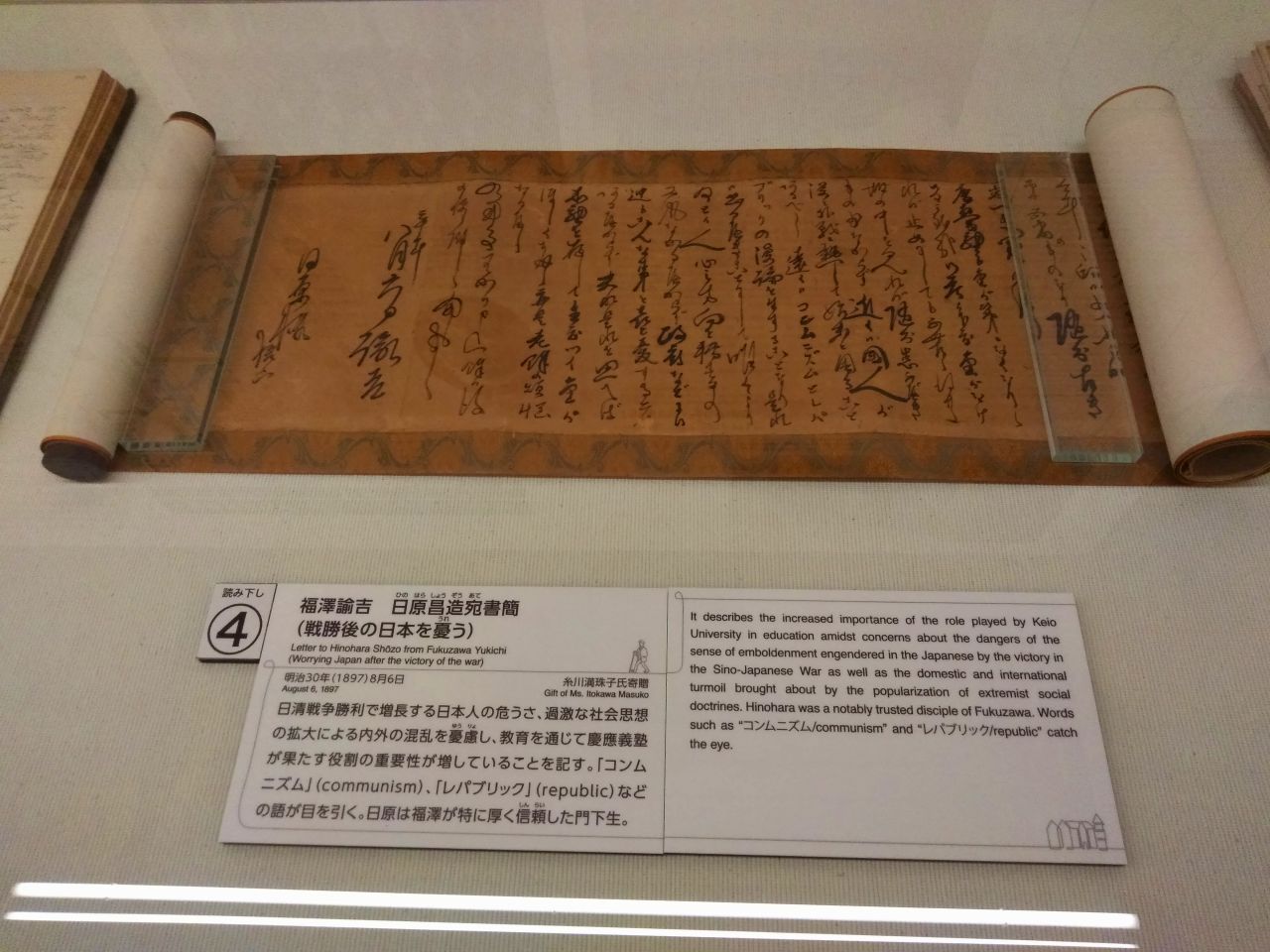

▼038▼図書館(旧)の一部が、塾史展示館になっている

福沢諭吉研究センターもある

▼039▼

▼040▼図書館(旧)に入ってすぐのロビー

▼041▼

▼042▼

▼043▼

▼044▼

▼045▼

▼046▼

▼047▼

▼048▼

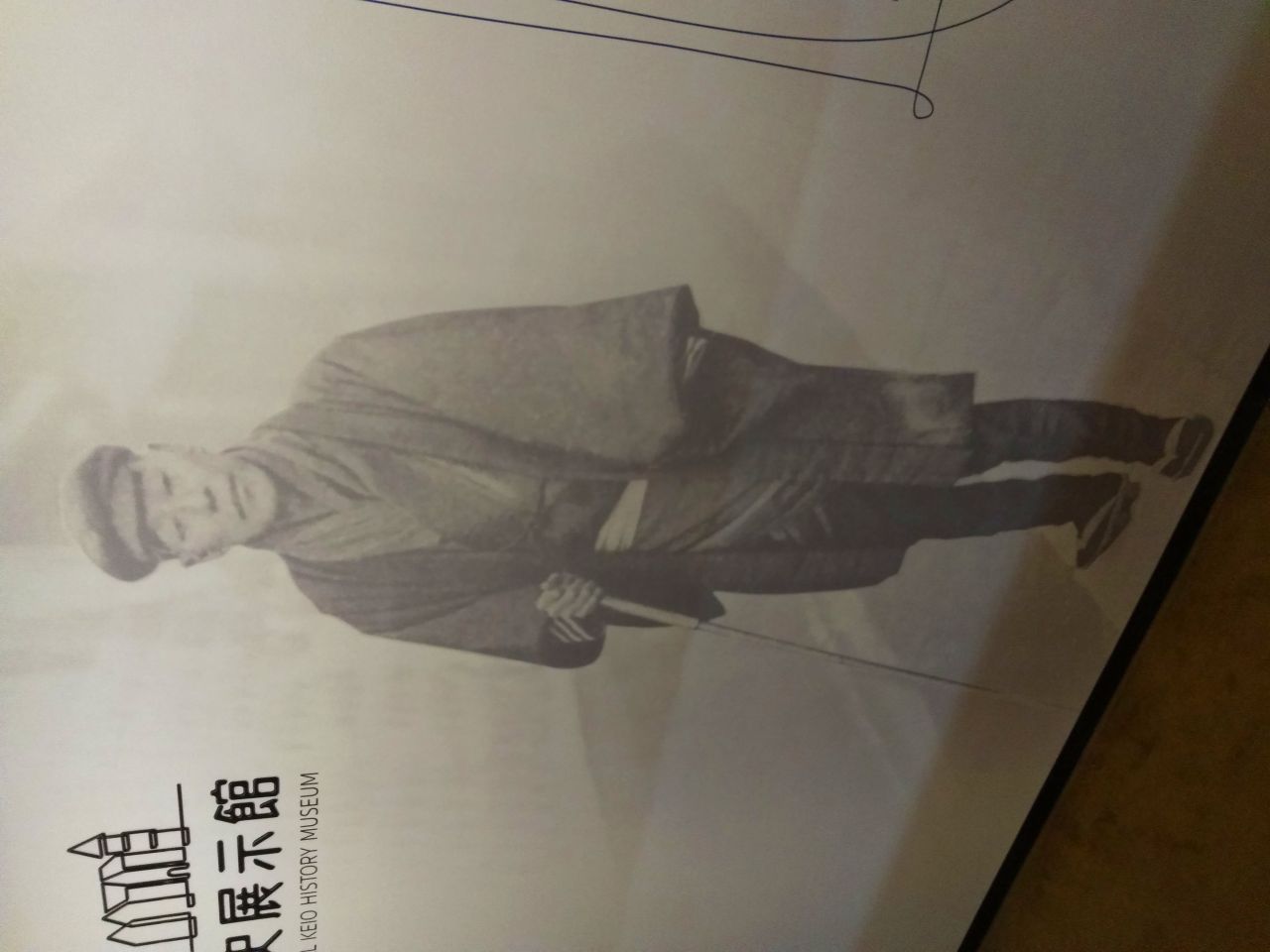

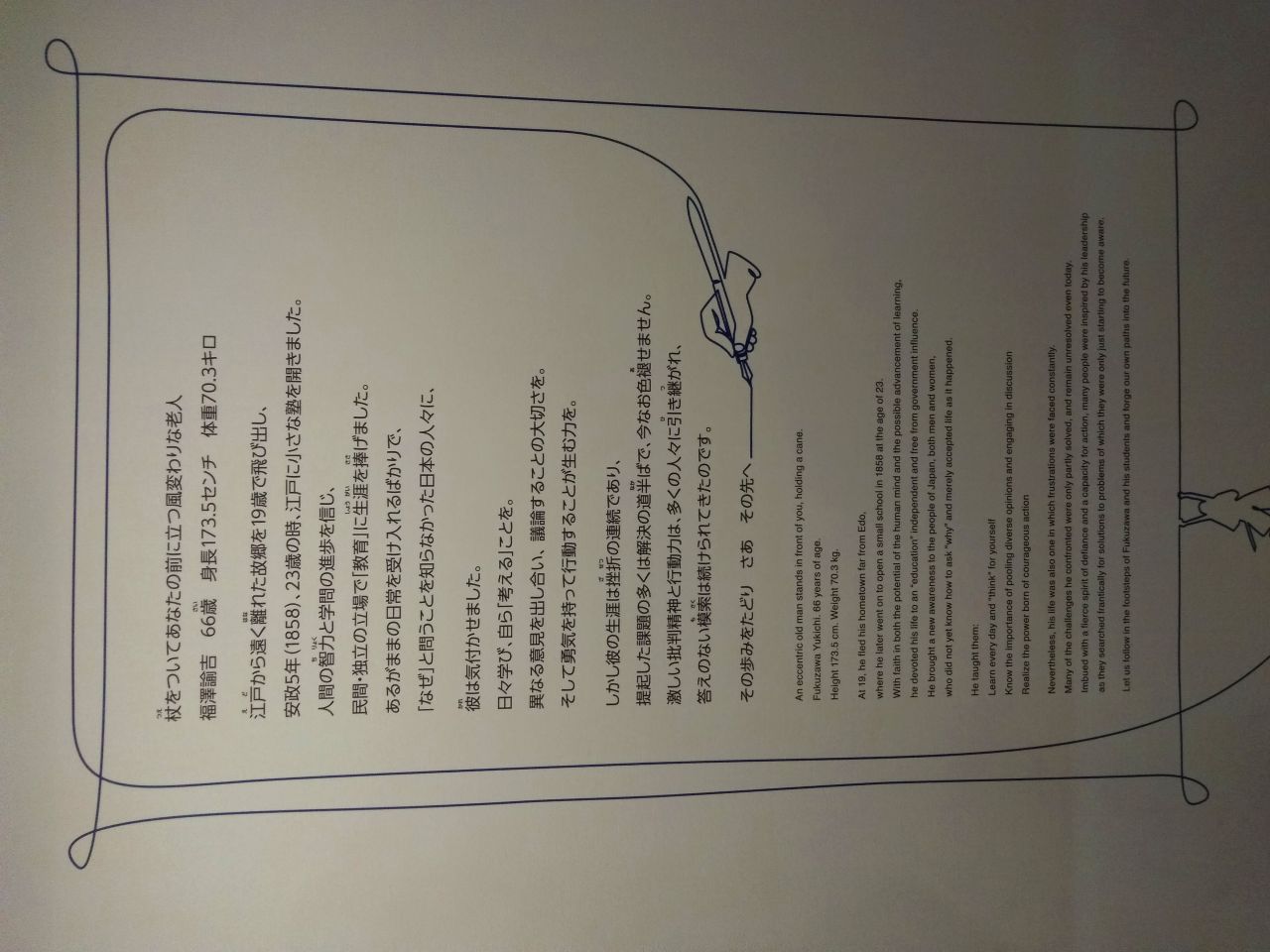

▼049▼晩年の福沢諭吉は、いつもこんな職人か商人みたいな格好をしていた

とても大学の創設者には見えないし、学者にすら見えない

偉ぶることを嫌った諭吉らしい姿

▼050▼本人の才能や思想が、時代の要求にピッタリマッチしたという意味で

世の中にめったにいない幸福な人生ではないかと思います

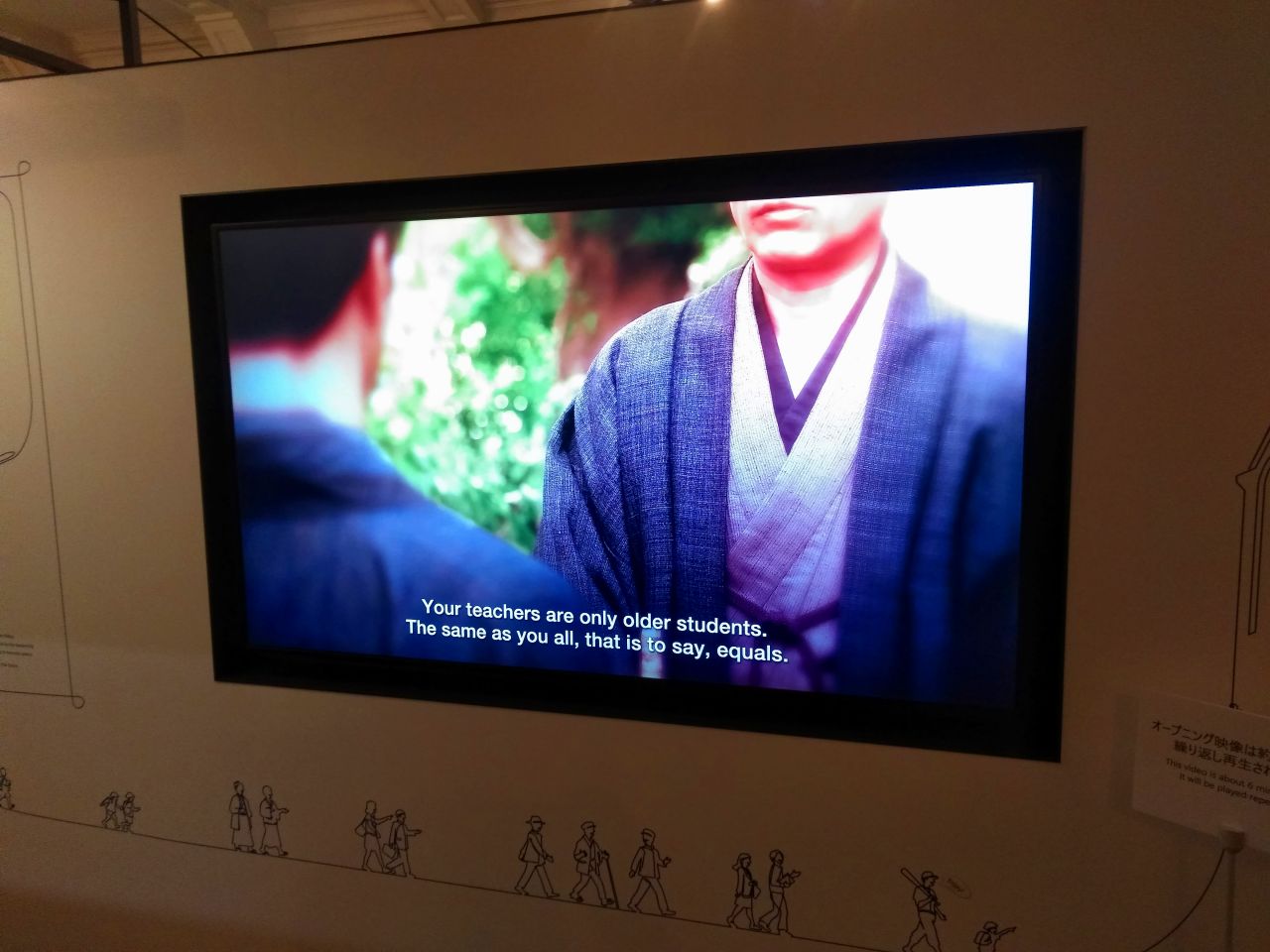

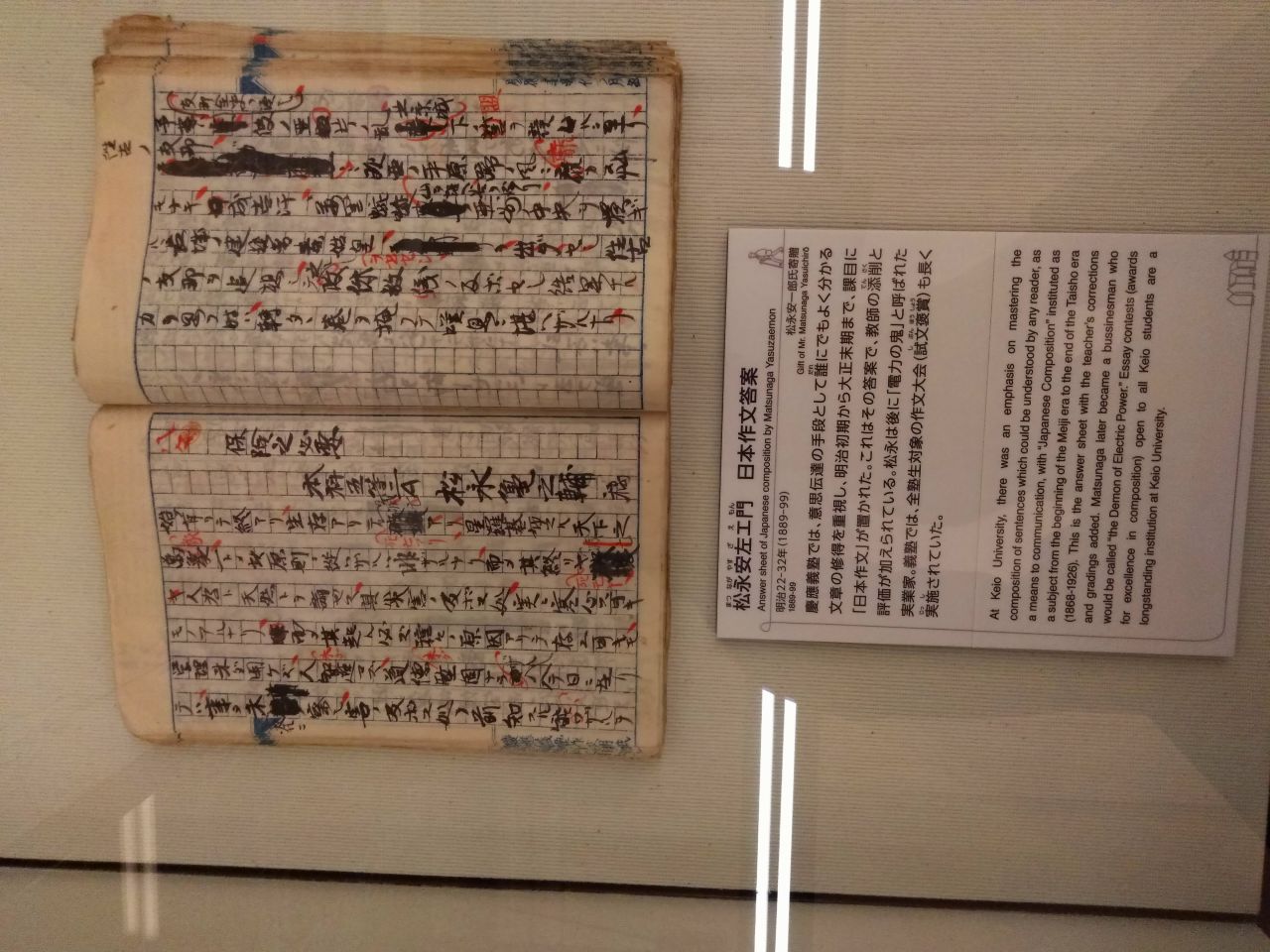

▼051▼若き日の「電力の鬼」松永安左エ門が福沢諭吉と出会い

「教師に向かって、そんな丁寧な挨拶をしなくていい」

「慶応義塾では、教師と学生に上下関係は無い!」

と言われた有名なエピソードが動画化されて流れていた

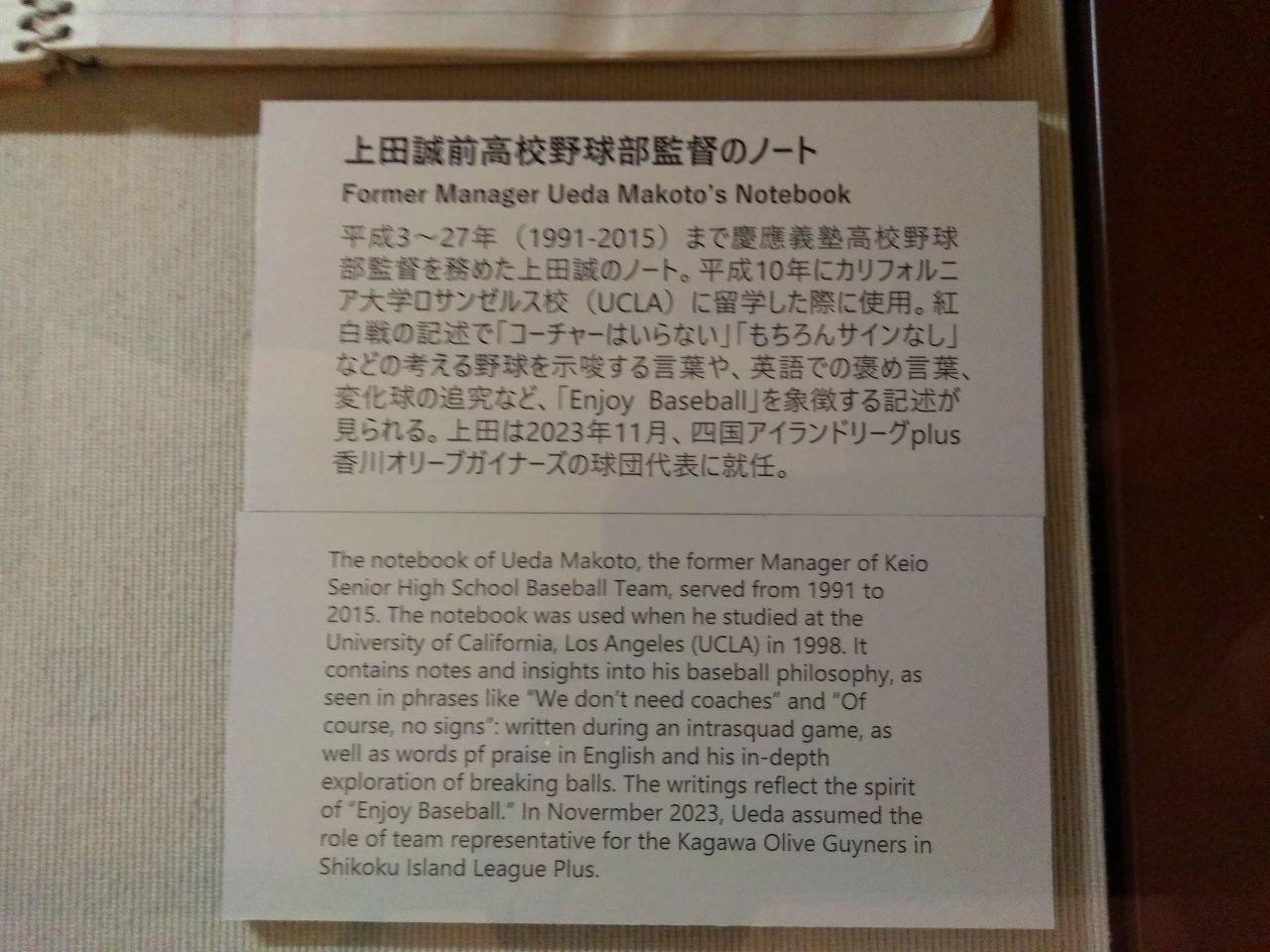

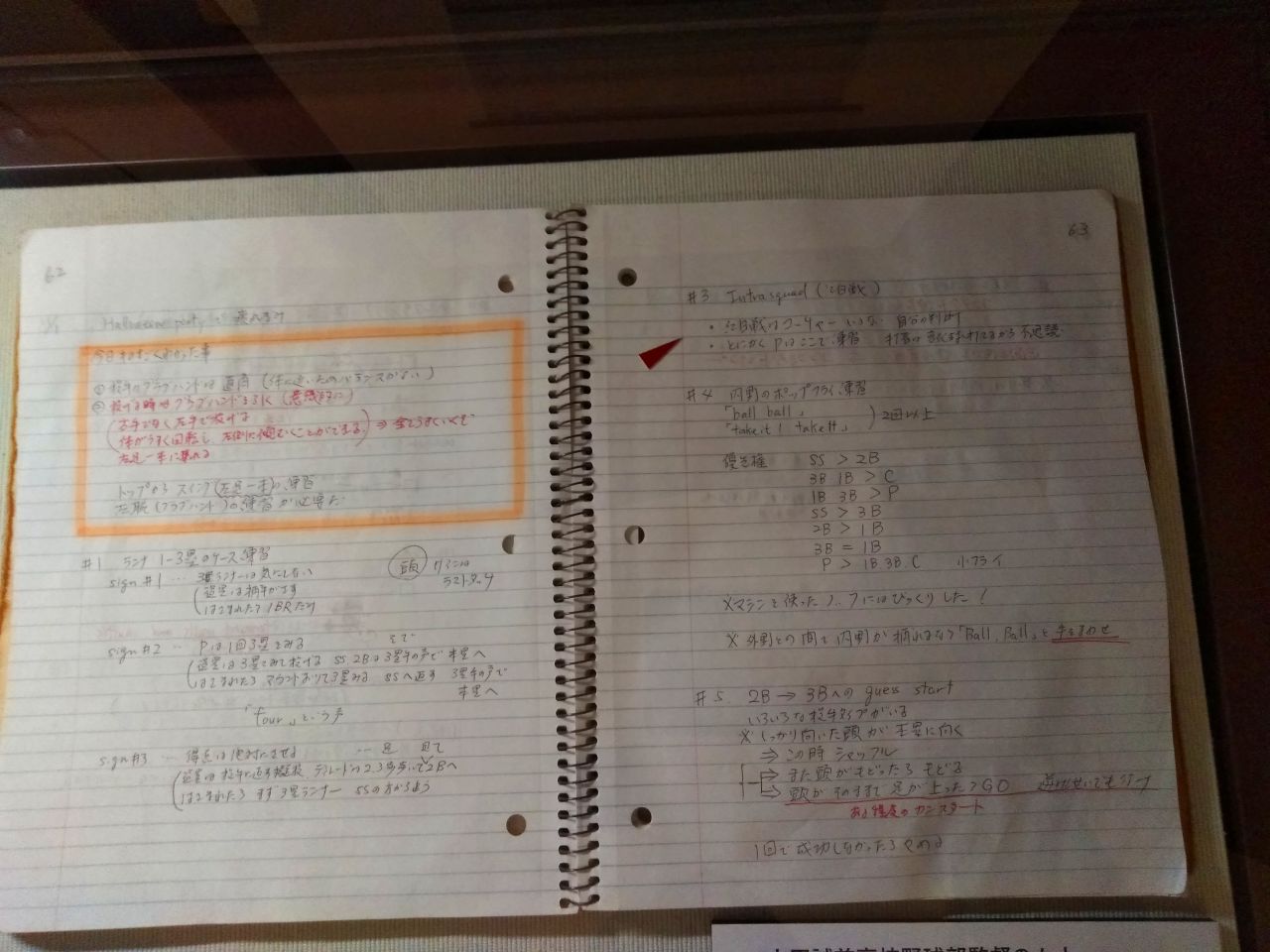

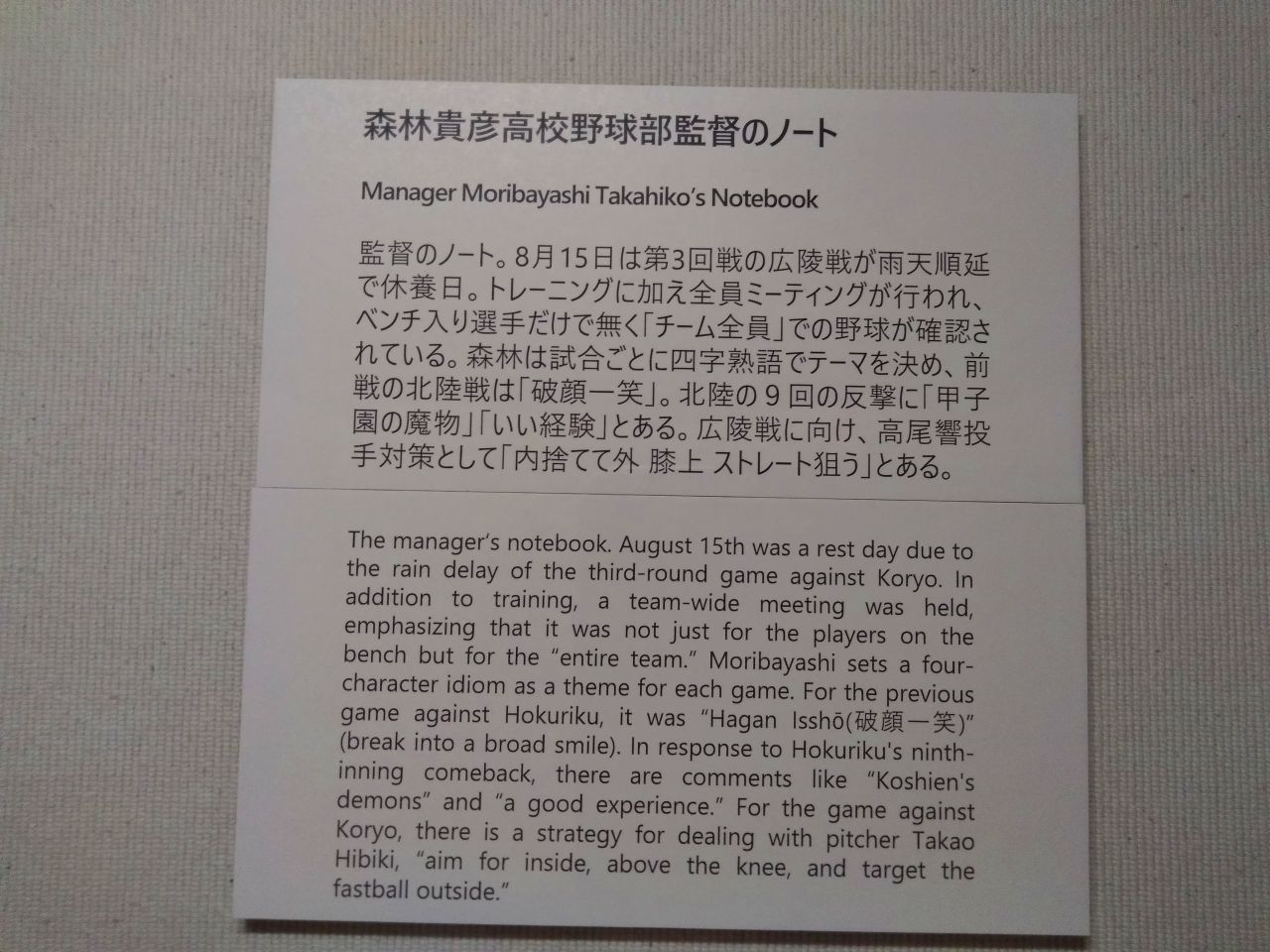

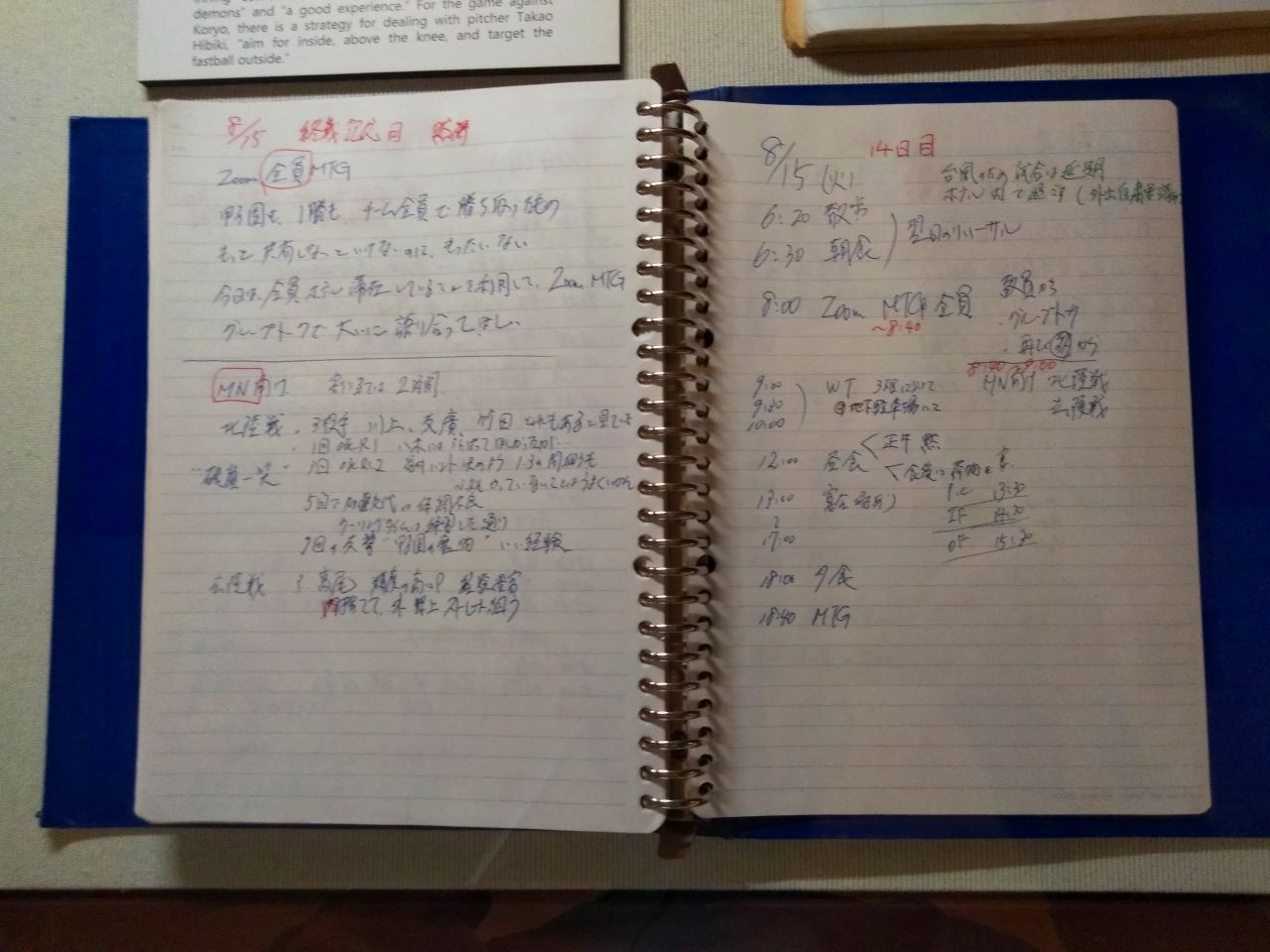

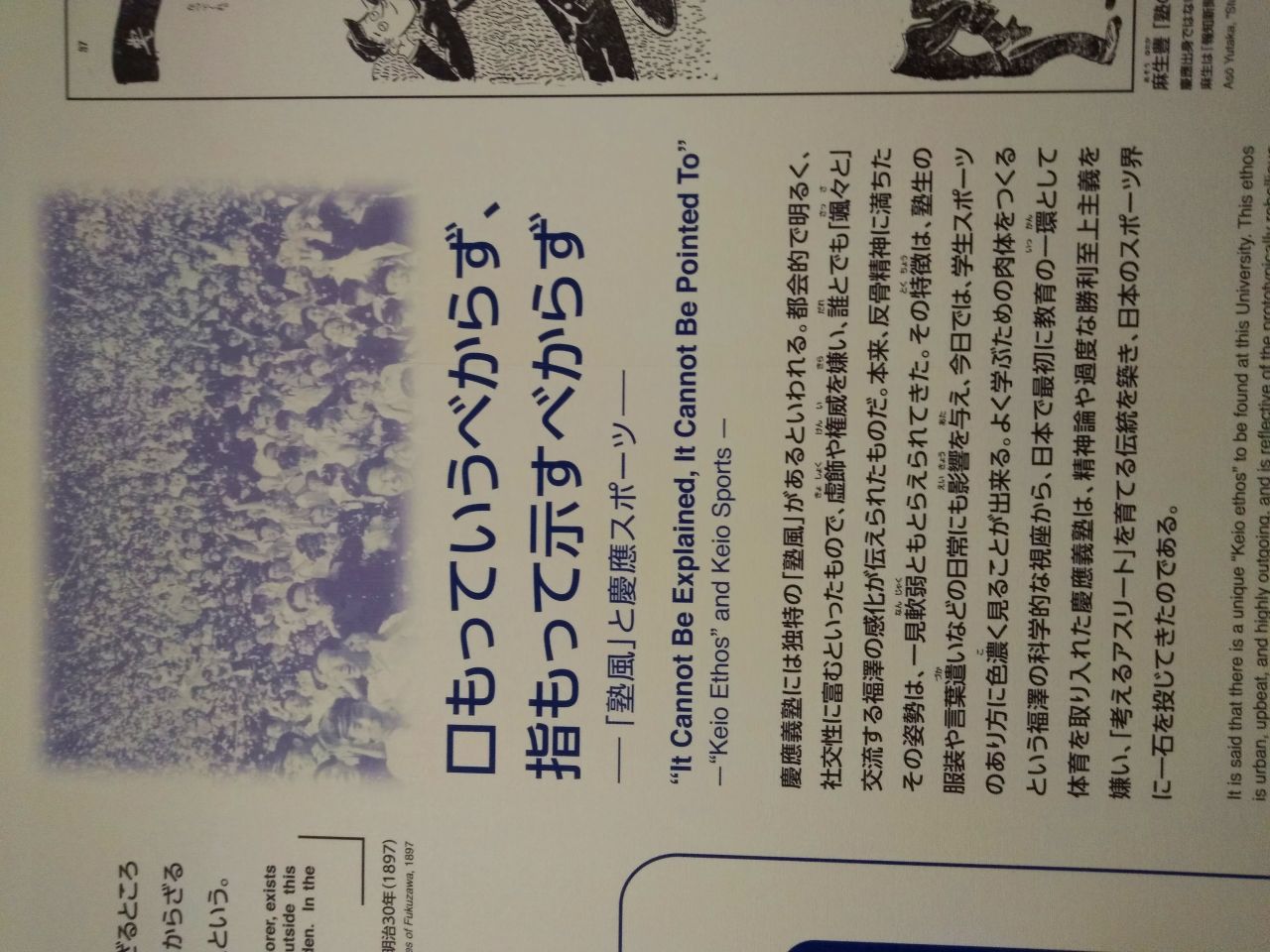

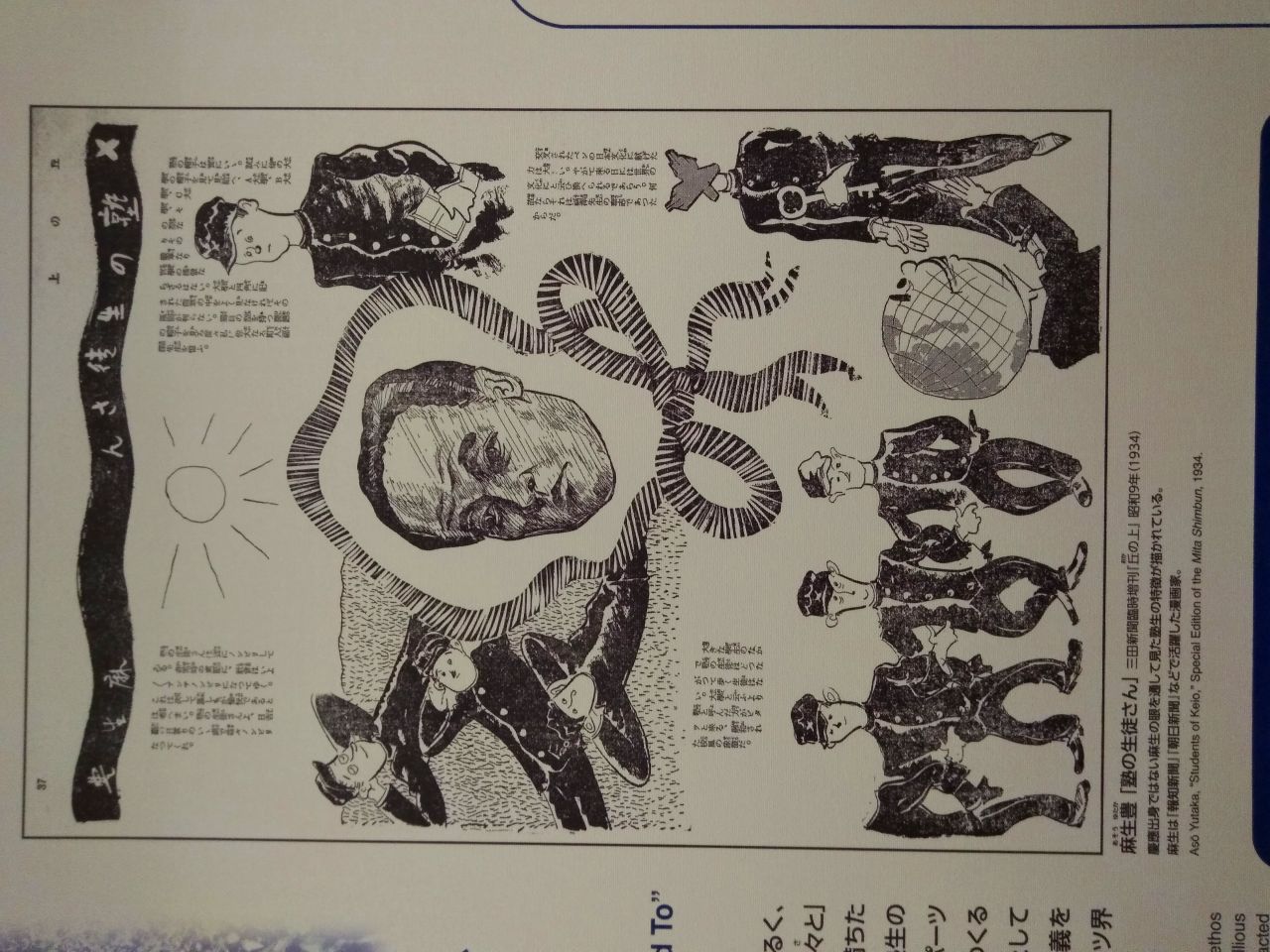

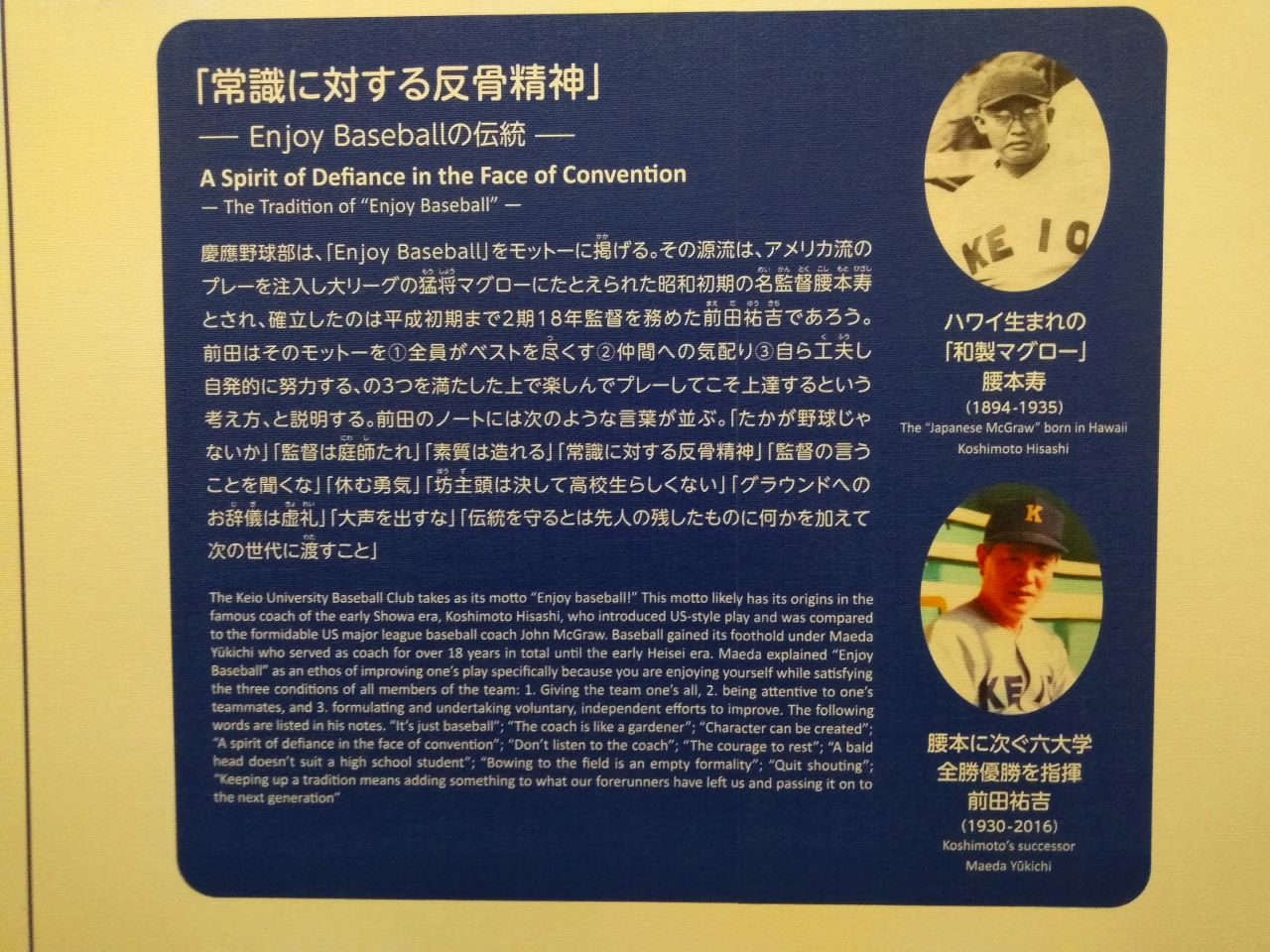

▼052▼先日の甲子園で慶応高校が優勝したので、その展示もあった

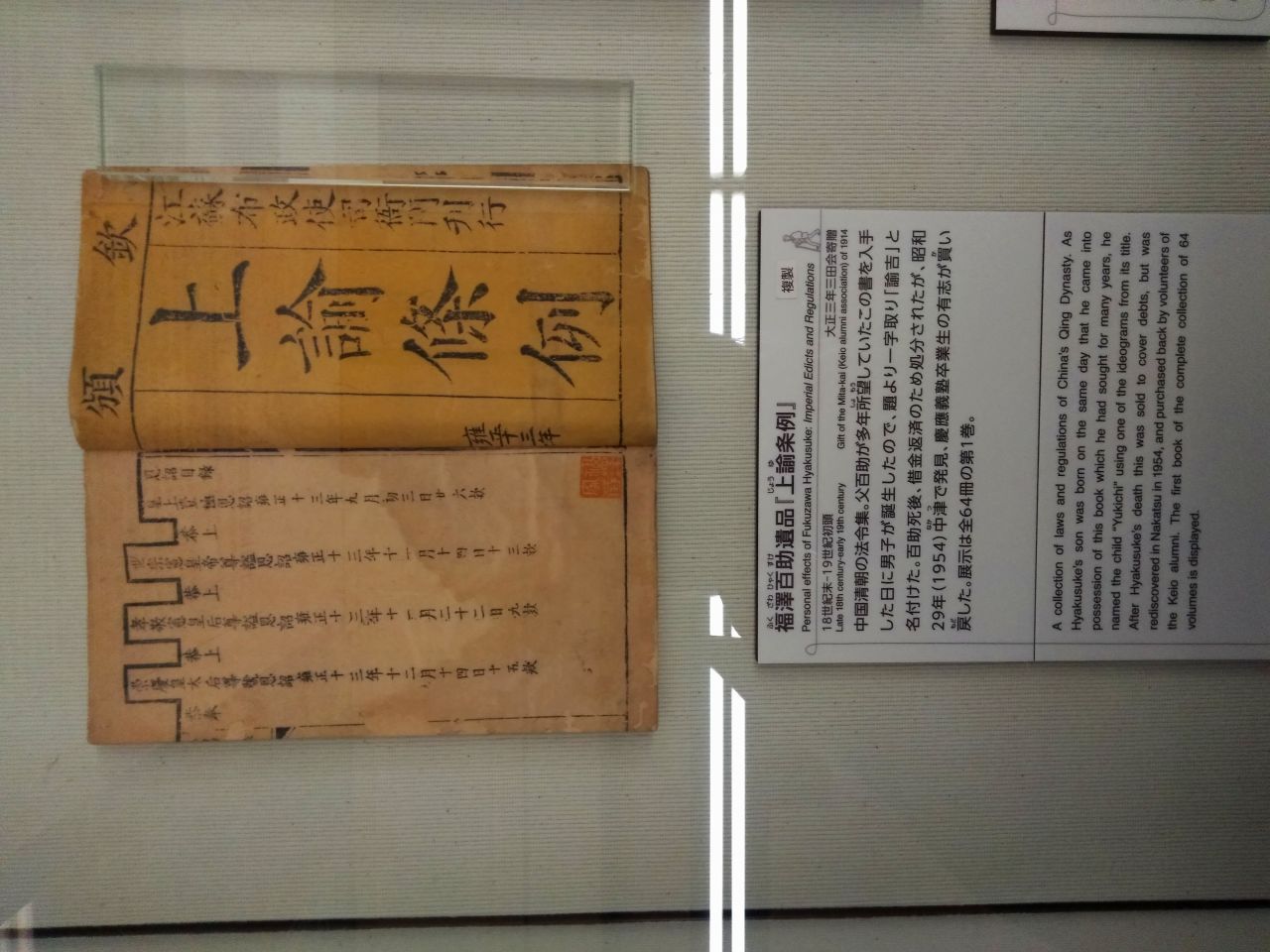

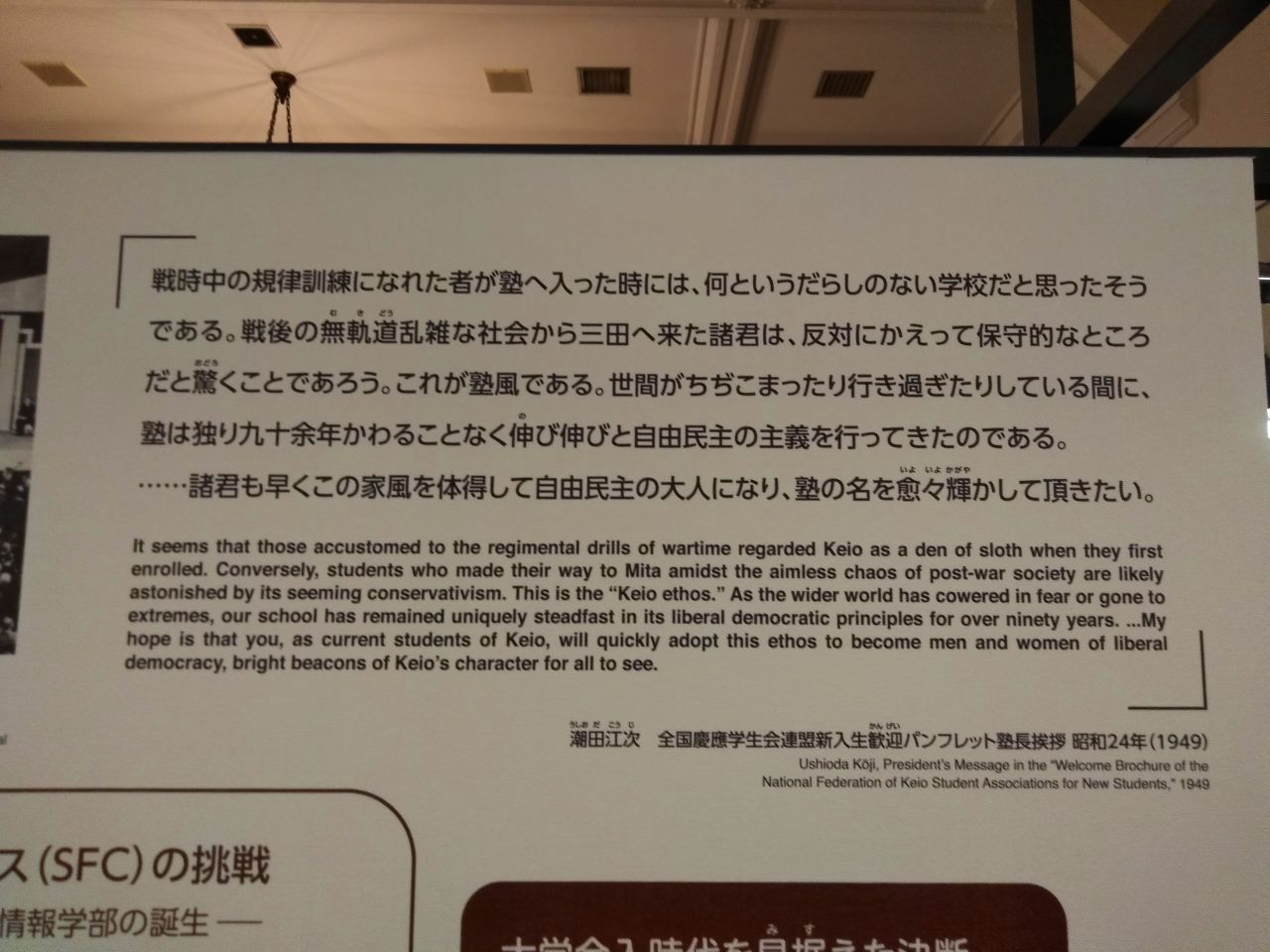

▼053▼坊主刈りという高野連(朝日新聞)の古い体質

を拒否した慶応高校に、日本中が「自由な気風」を感じました

▼054▼

▼055▼

▼056▼

▼057▼図書館(旧)以外に高い建物の無かったころ

▼058▼

▼059▼

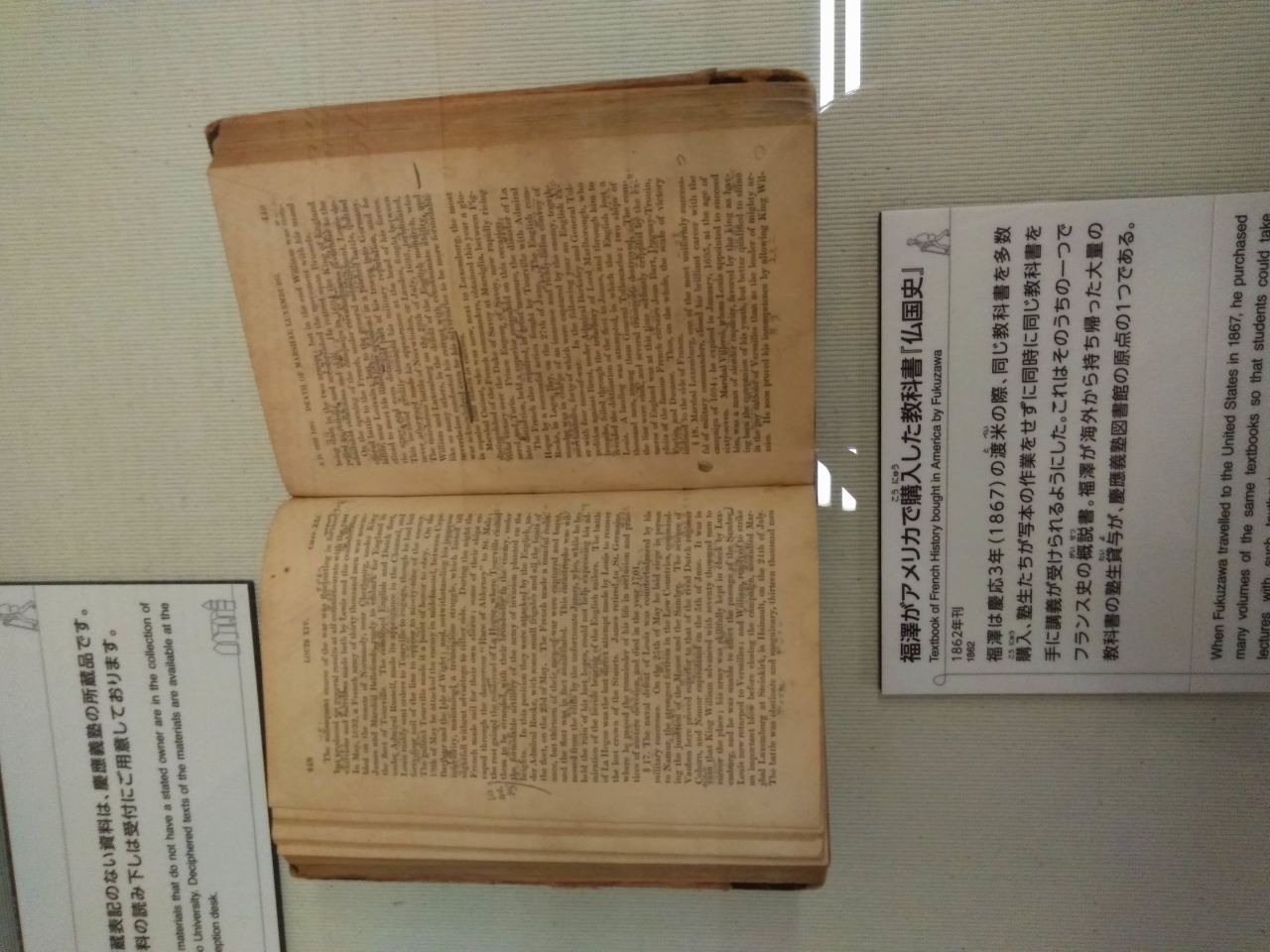

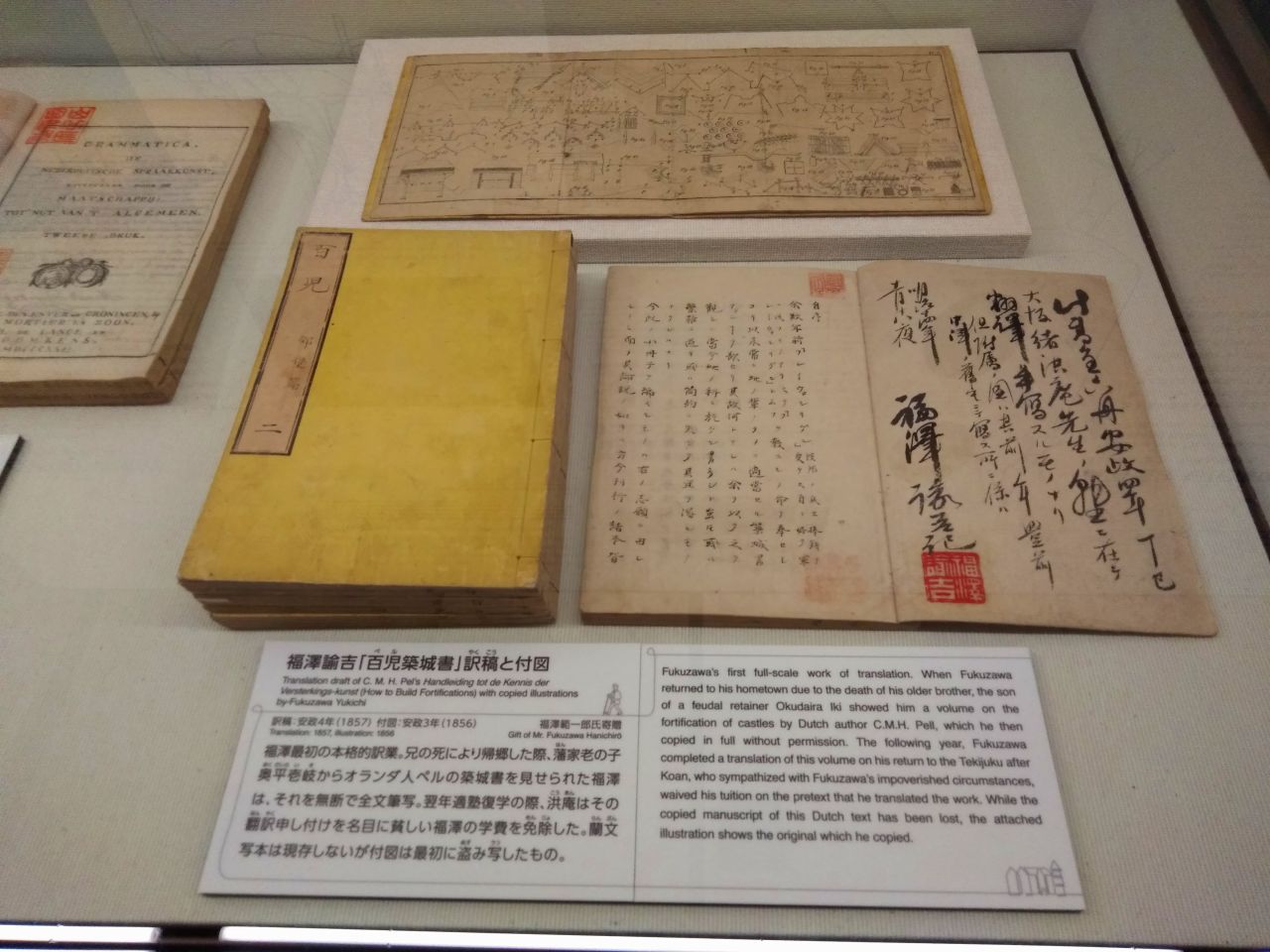

▼060▼写本で苦労した諭吉は、学生にそんな苦労をさせないように計らった

▼061▼

▼062▼

▼063▼

▼064▼

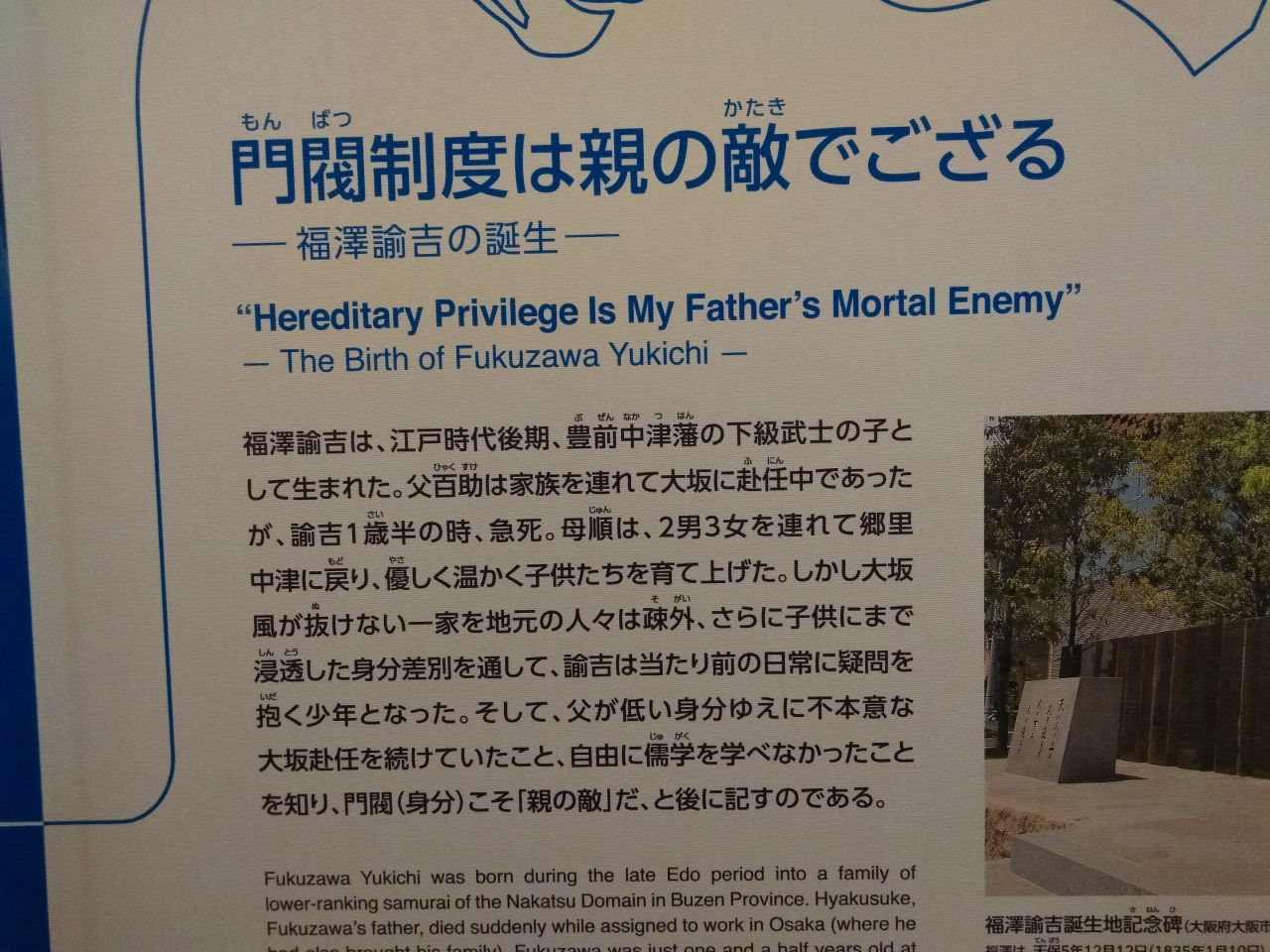

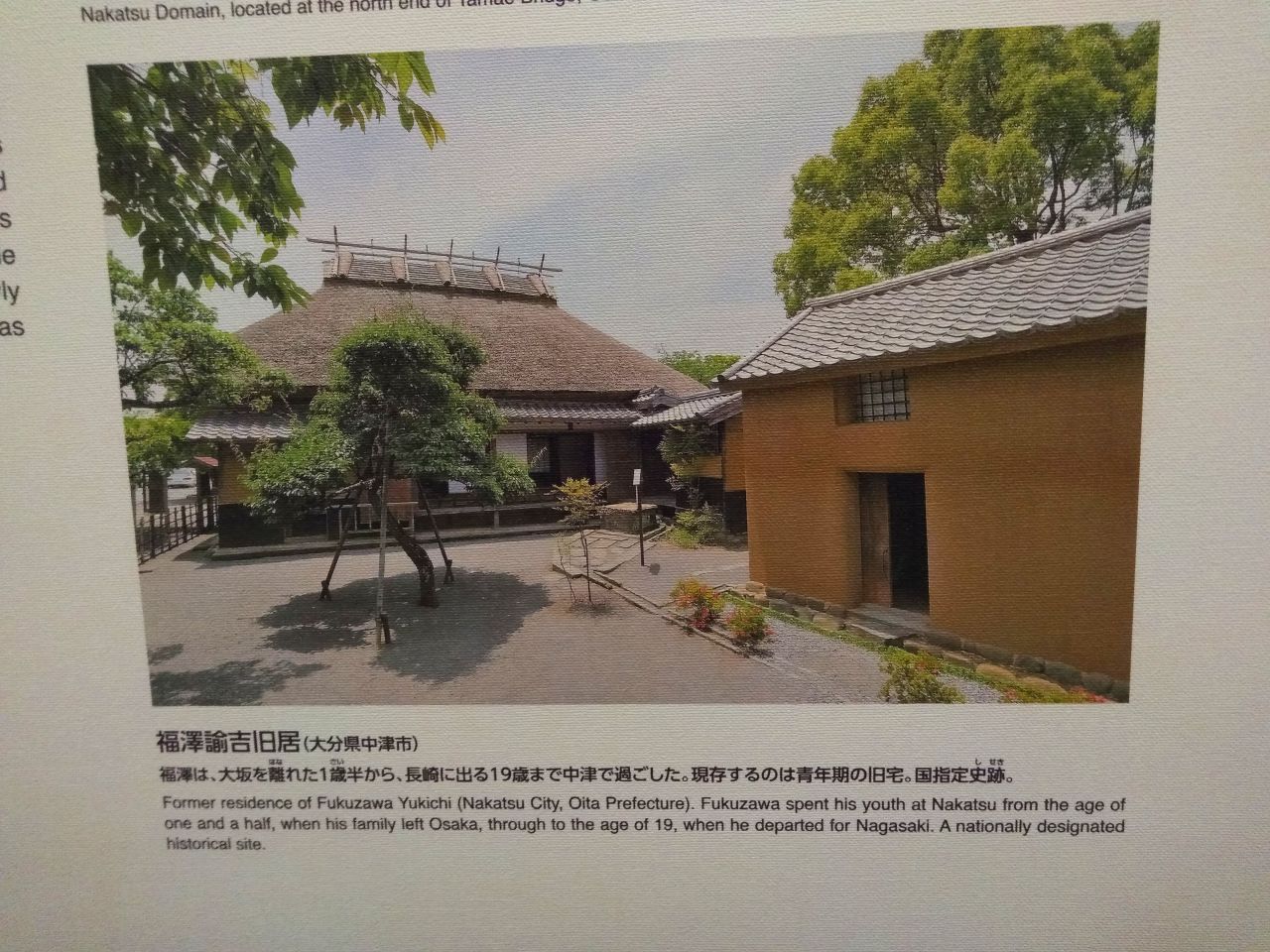

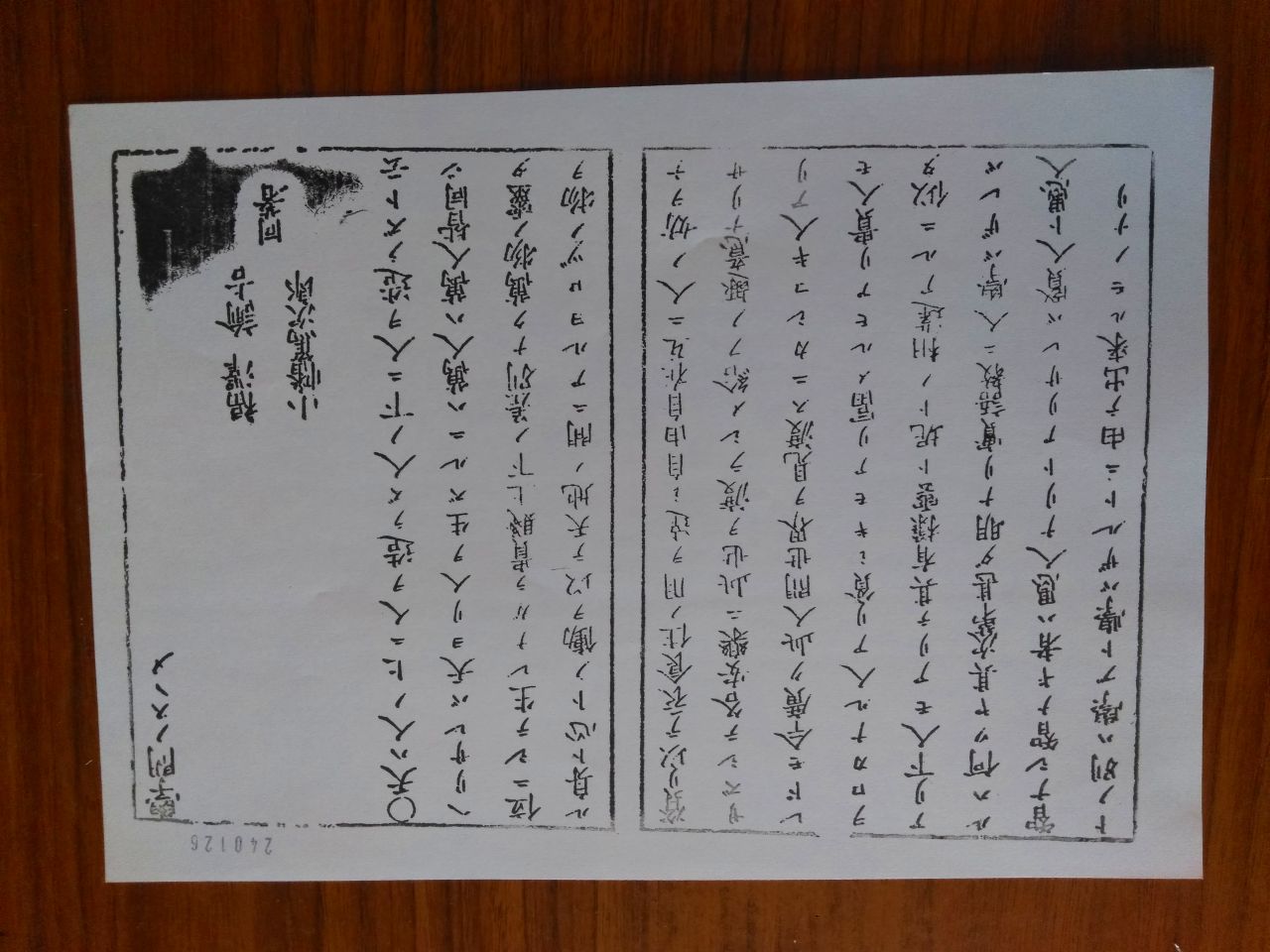

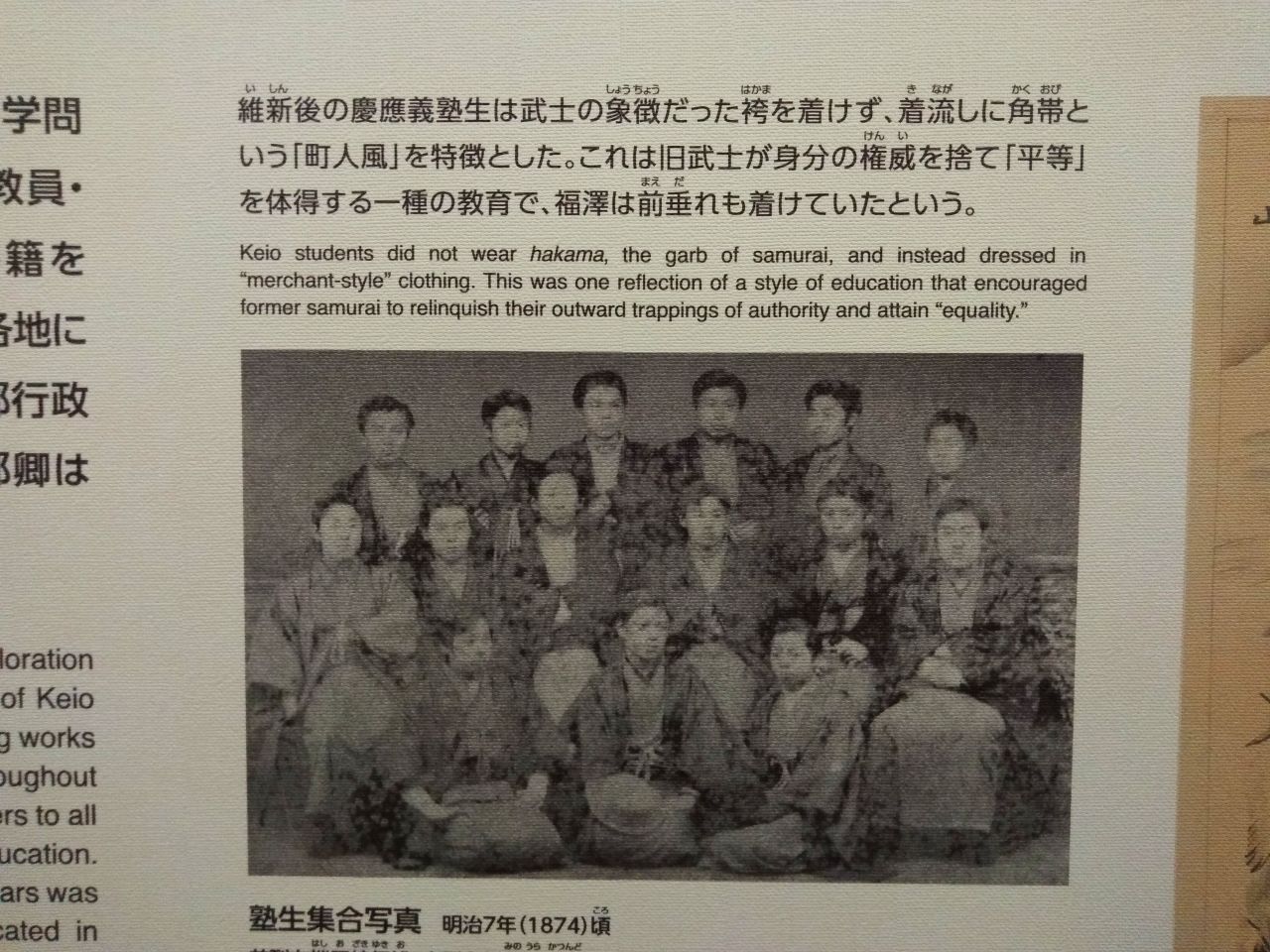

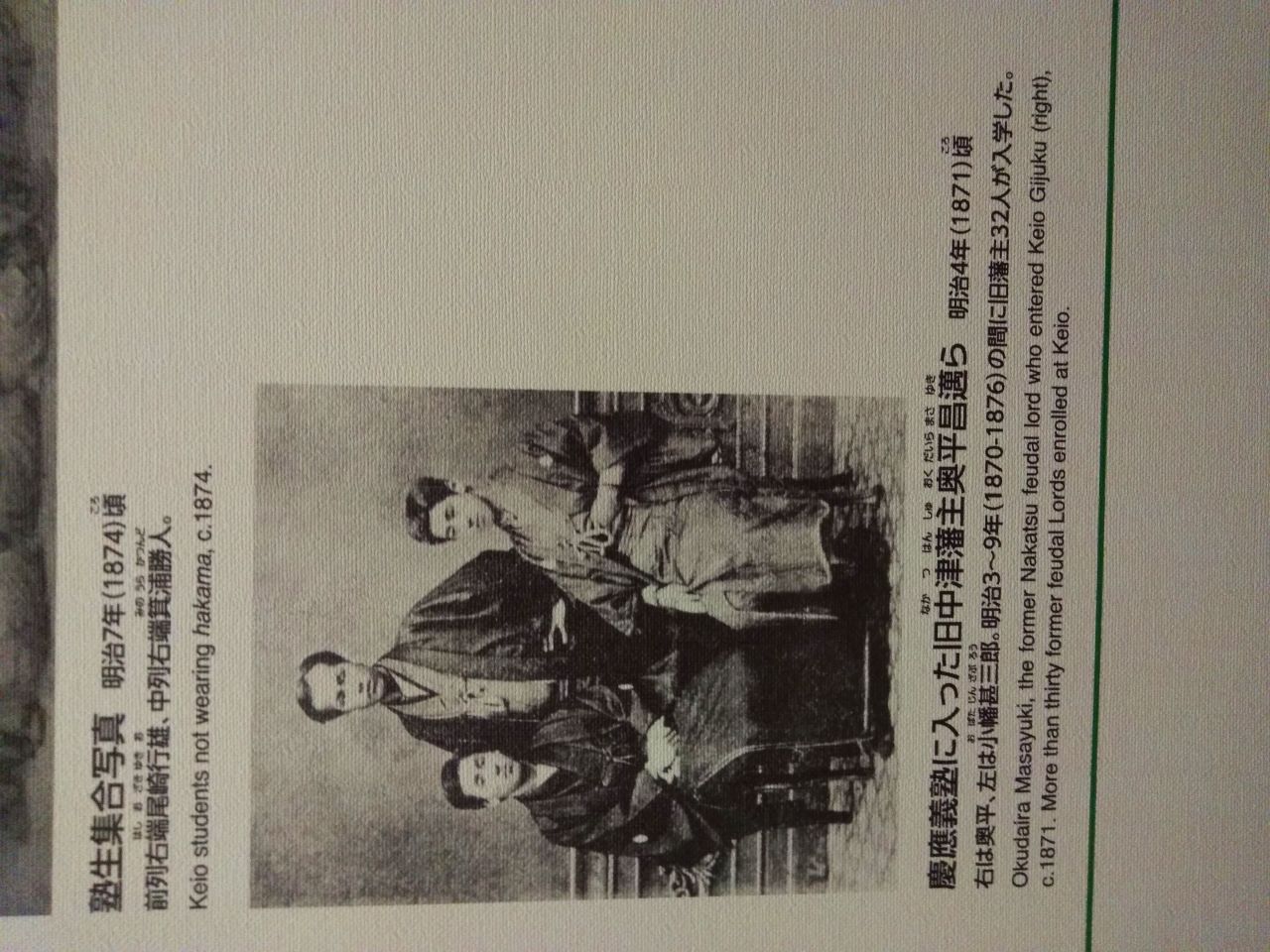

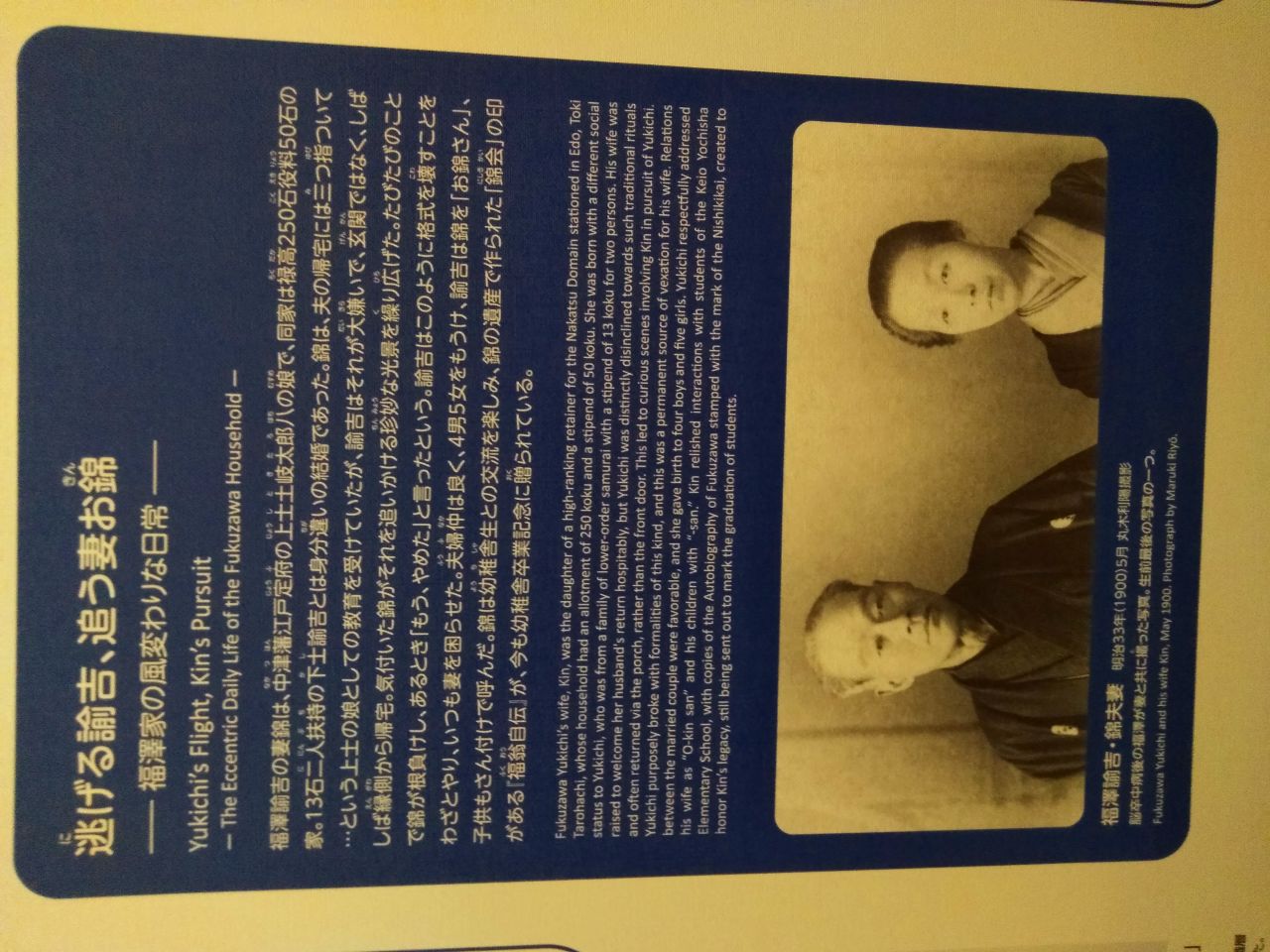

▼065▼封建的な身分制度、差別制度をトコトン嫌っていた

▼066▼

▼067▼諭吉の「自由な気風」は母親ゆずりか

▼068▼諭吉の「諭」の出典

▼069▼

▼070▼展示室はこんな感じ

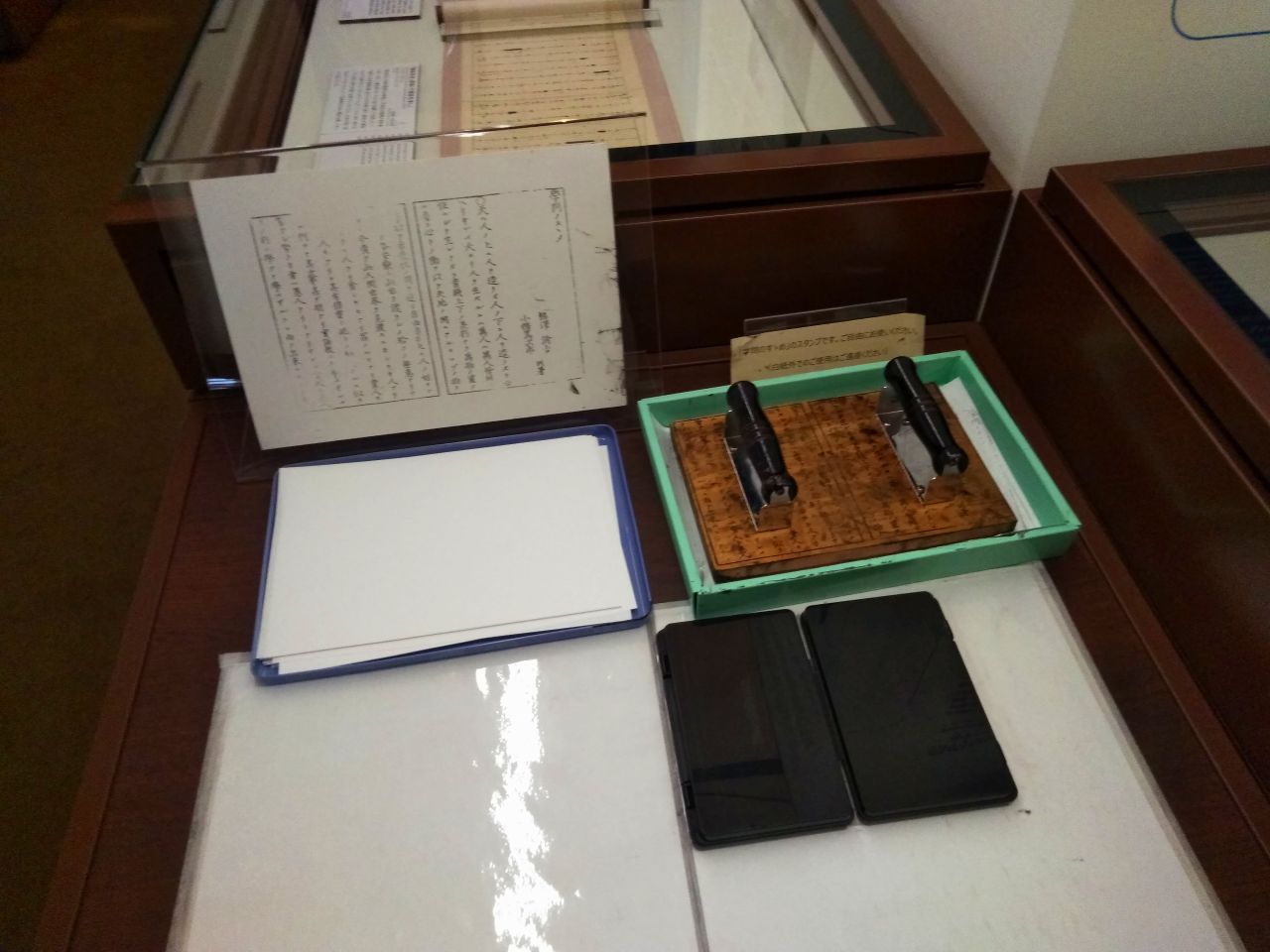

▼071▼「学問のすすめ」が刷れる巨大なスタンプ

よくスタンプラリーに置いてあるスタンプに比べて気が利いている

▼071+▼

▼072▼

▼073▼

▼074▼

▼075▼

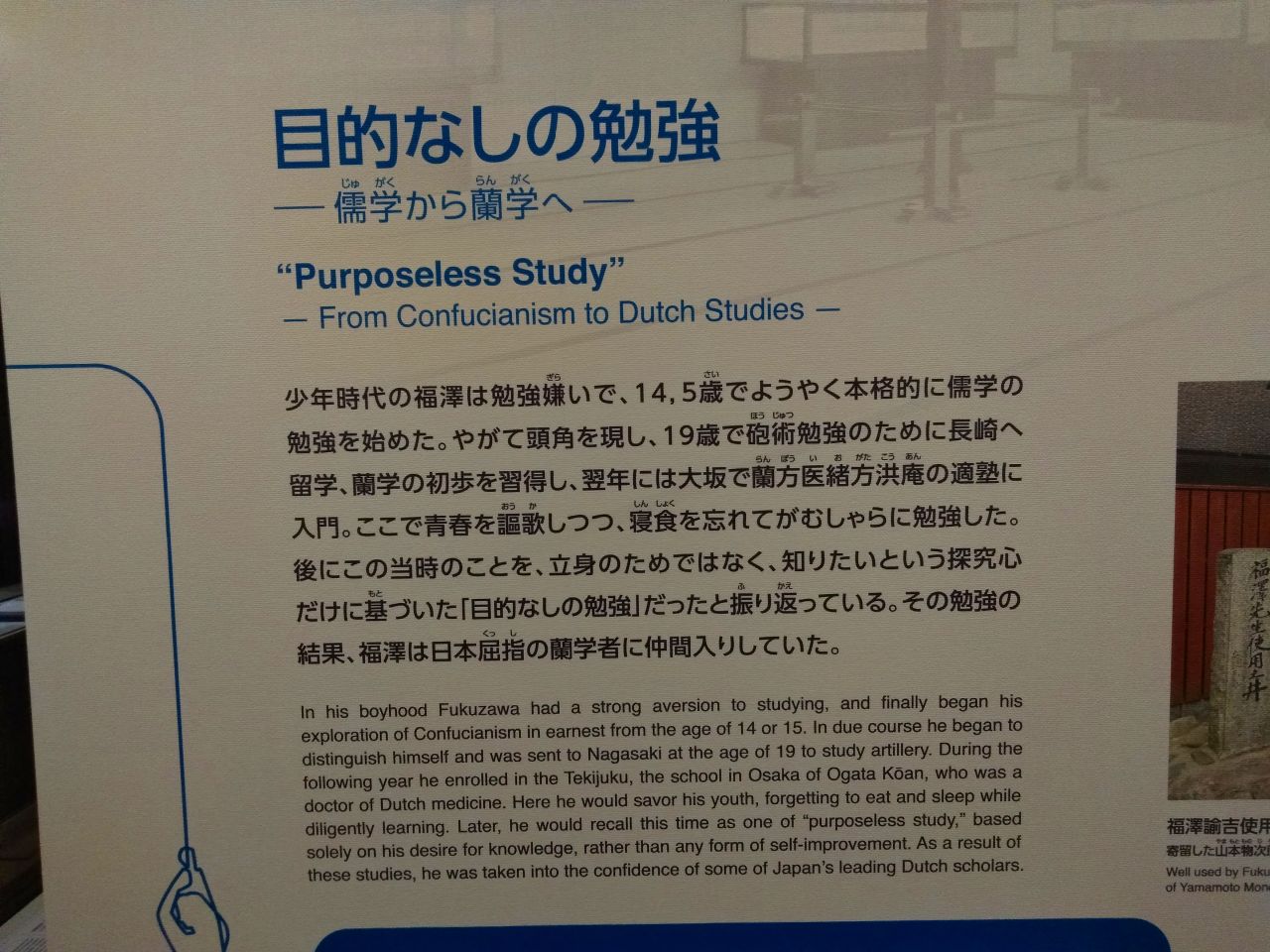

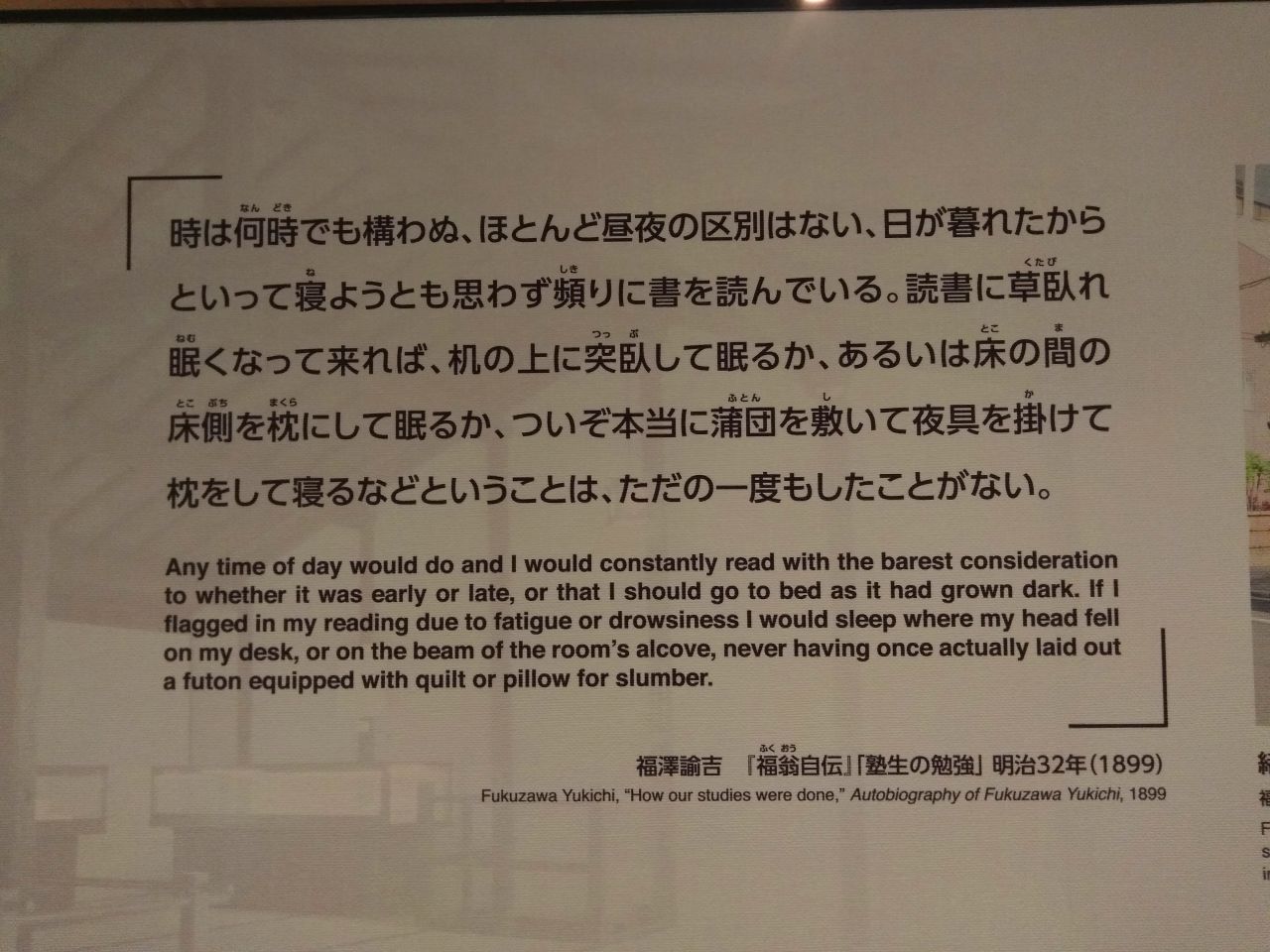

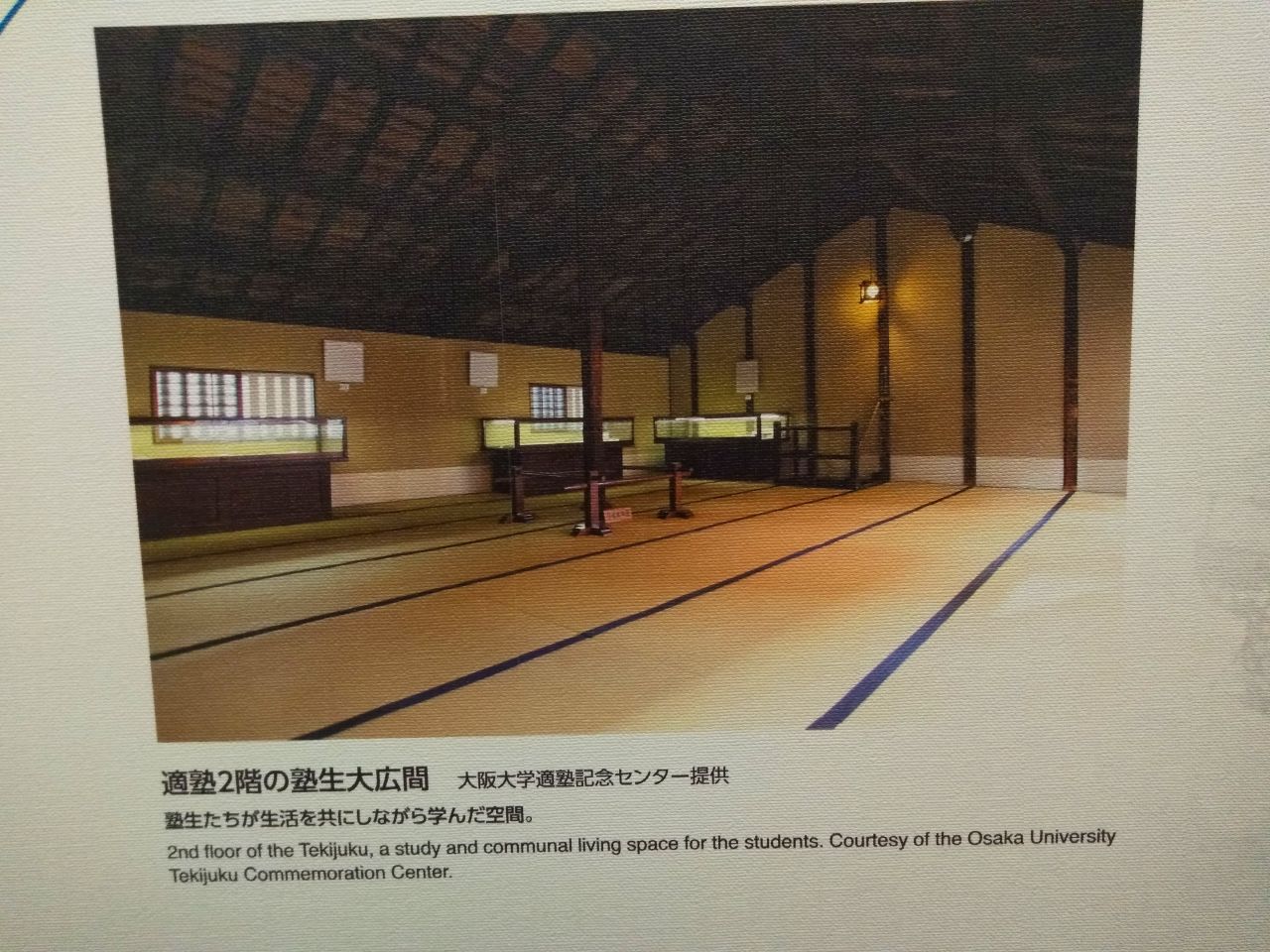

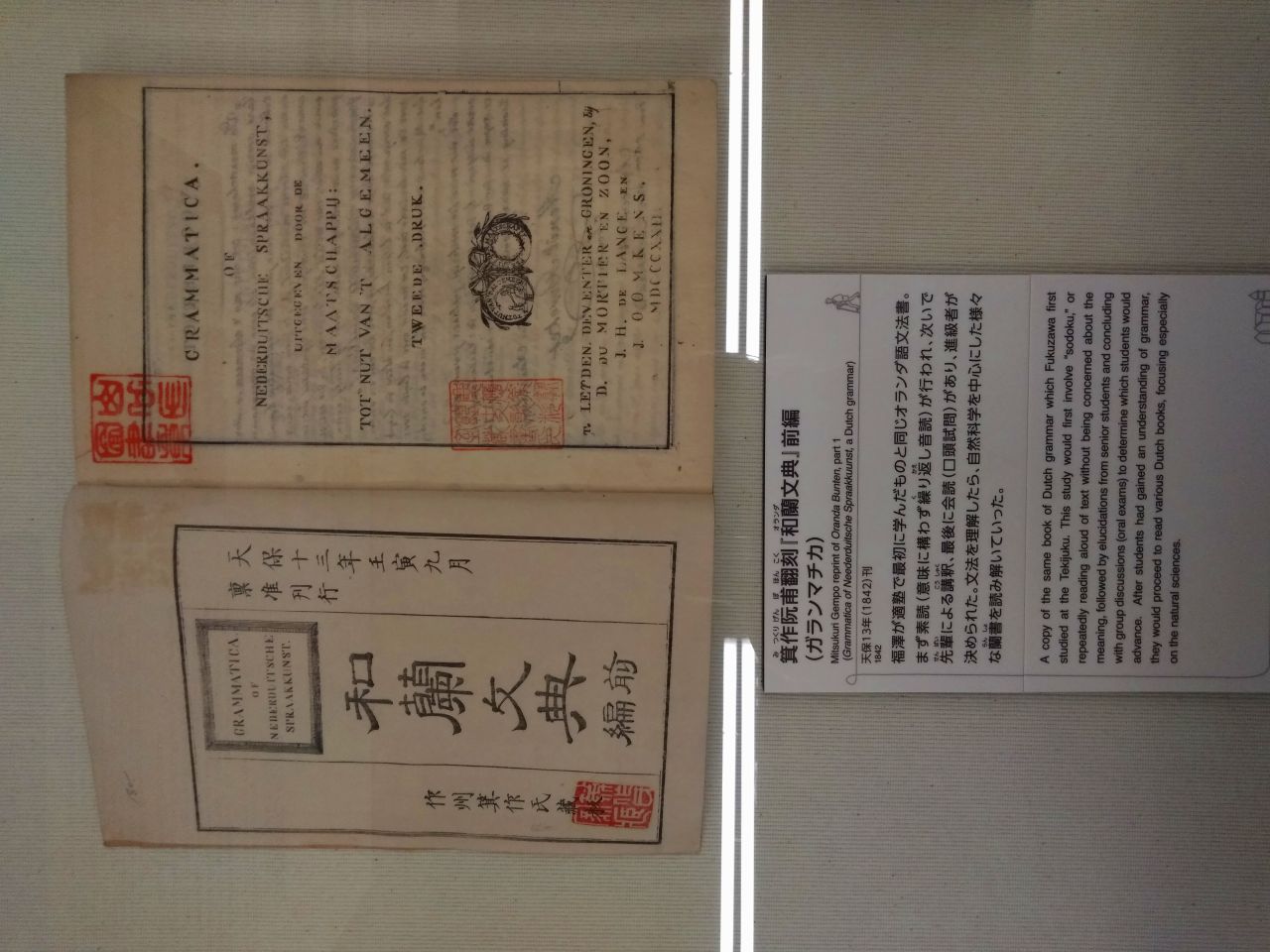

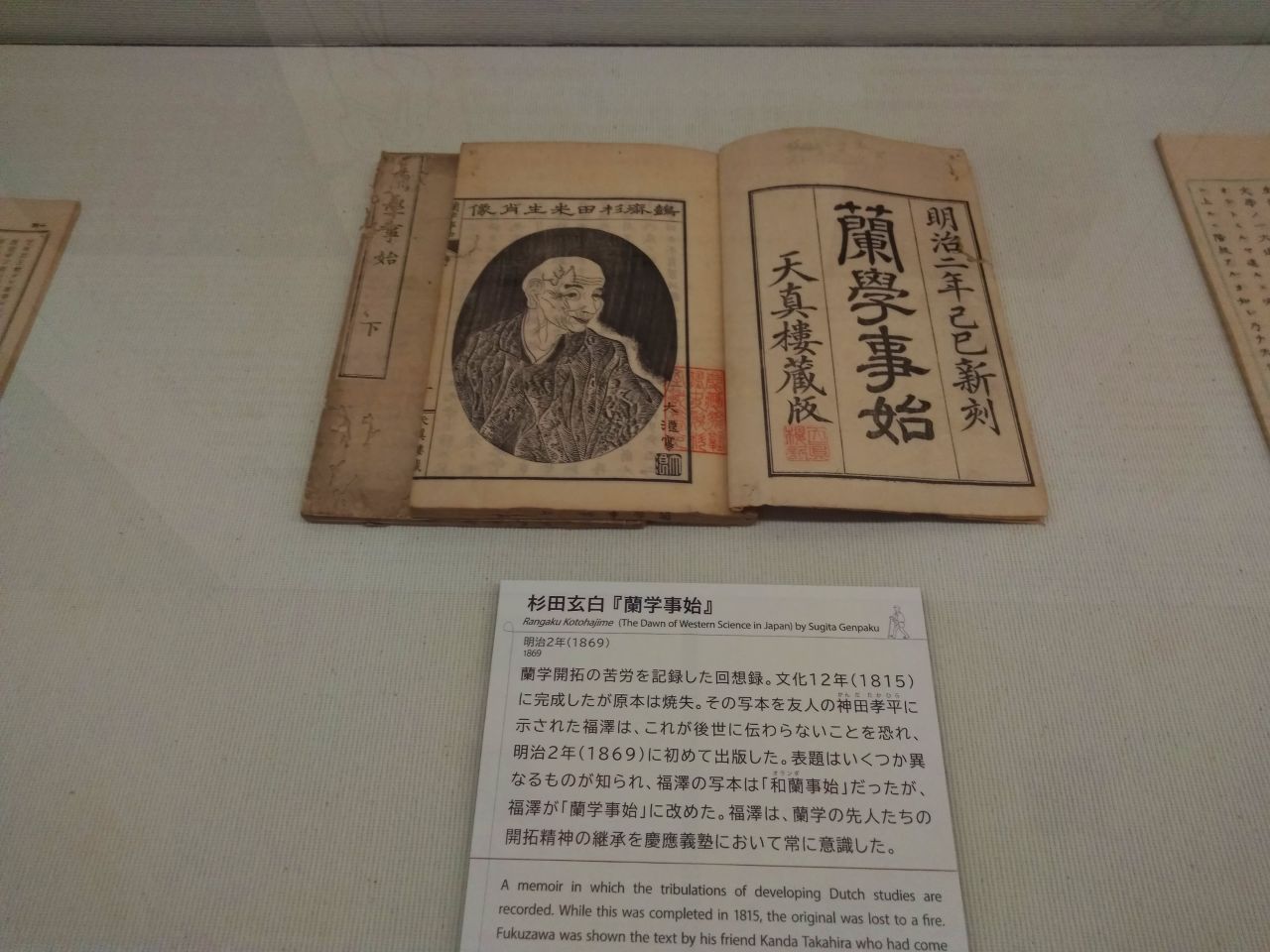

▼076▼若き日の諭吉が学んだ適塾

▼077▼

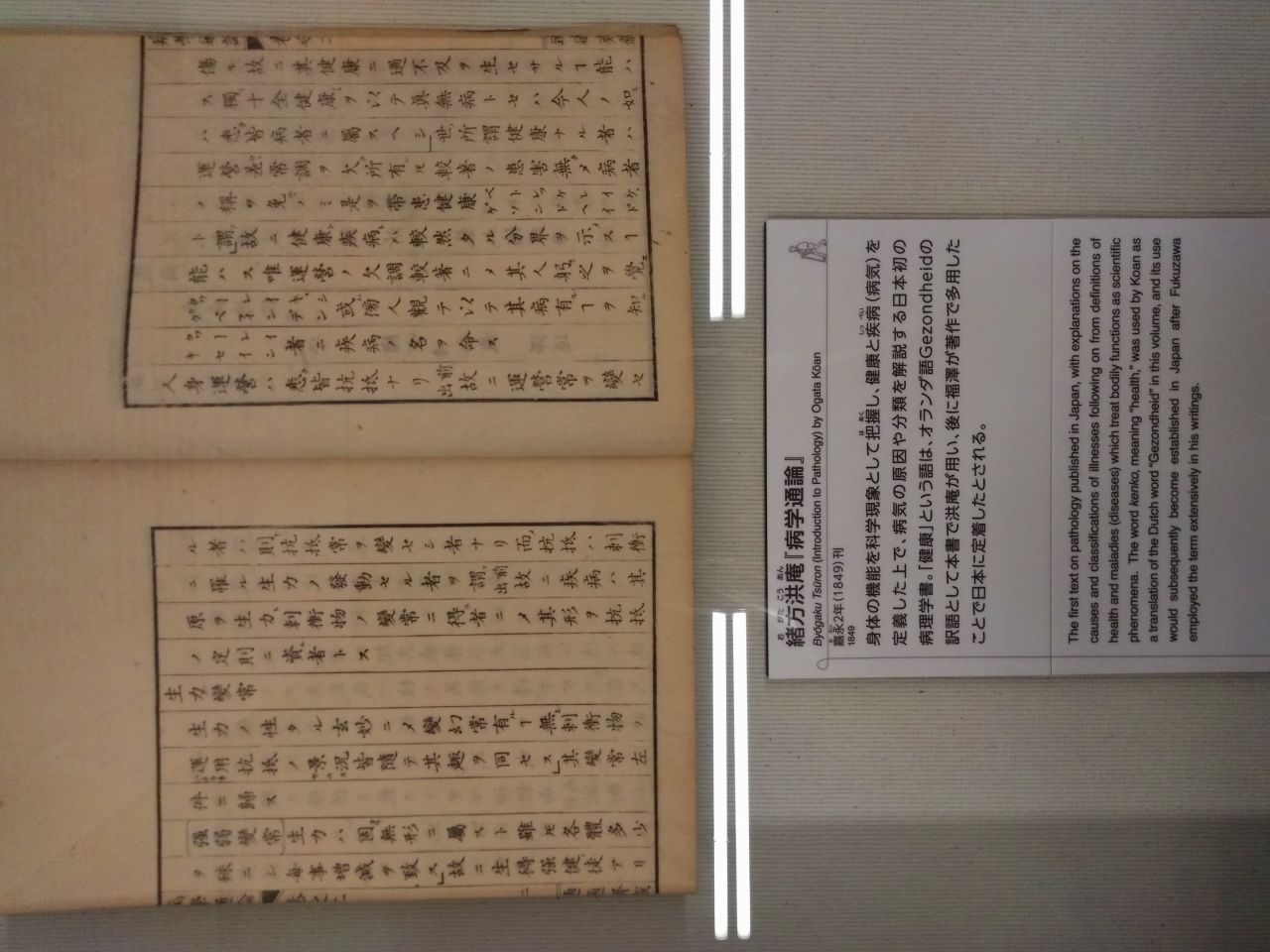

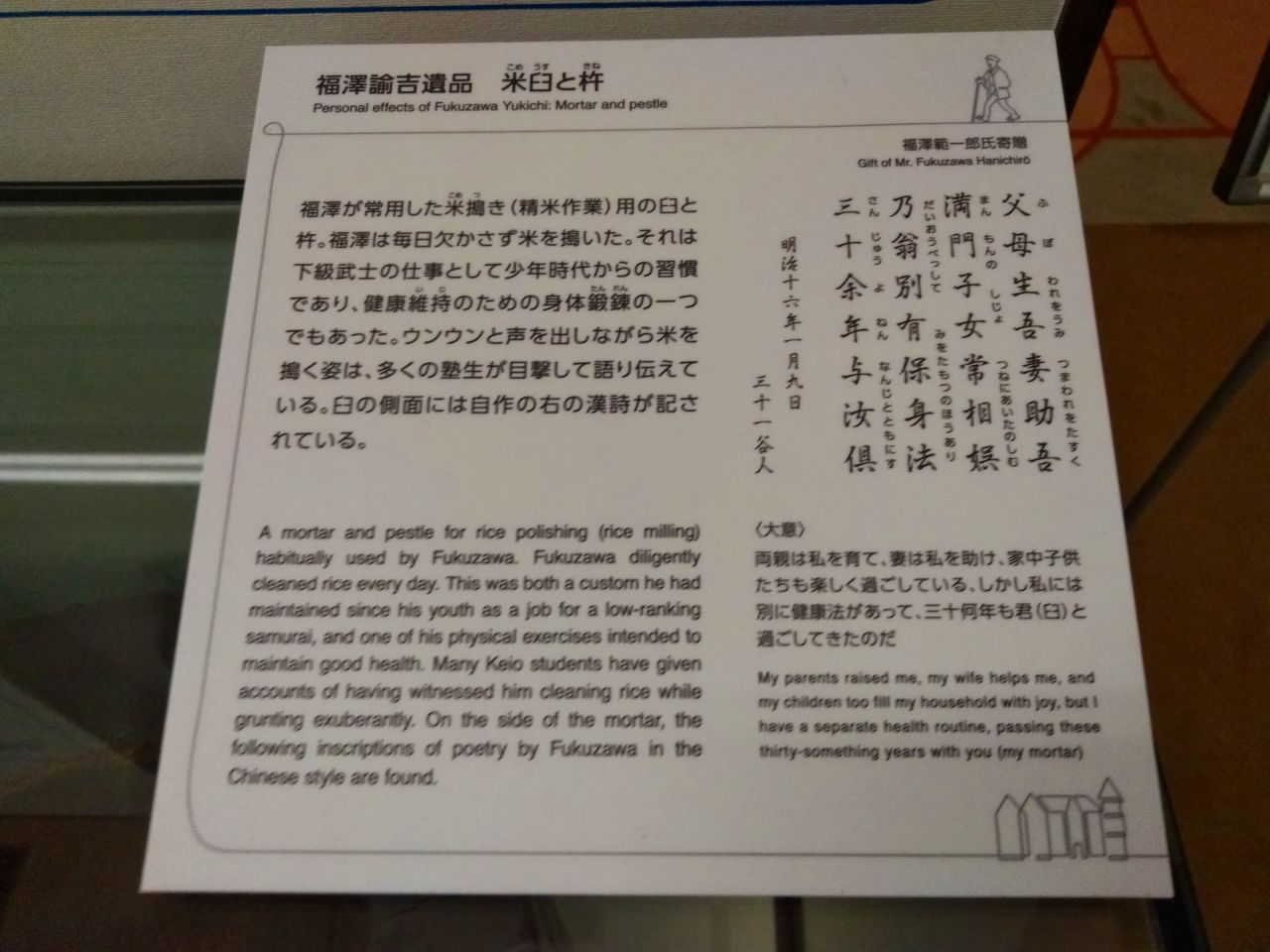

▼078▼江戸時代には「健康」という言葉は無かった

▼079▼

▼080▼

▼081▼

▼082▼

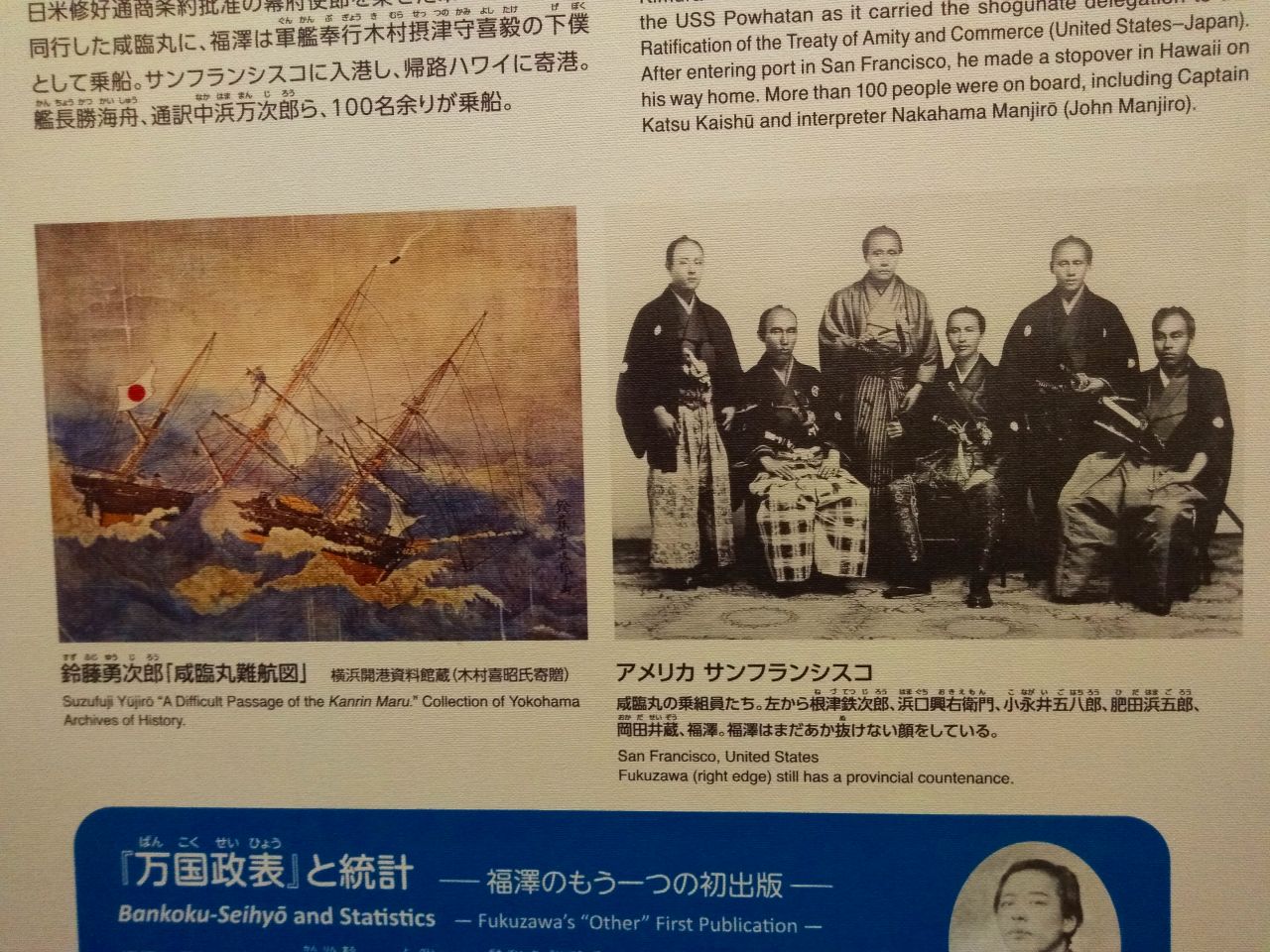

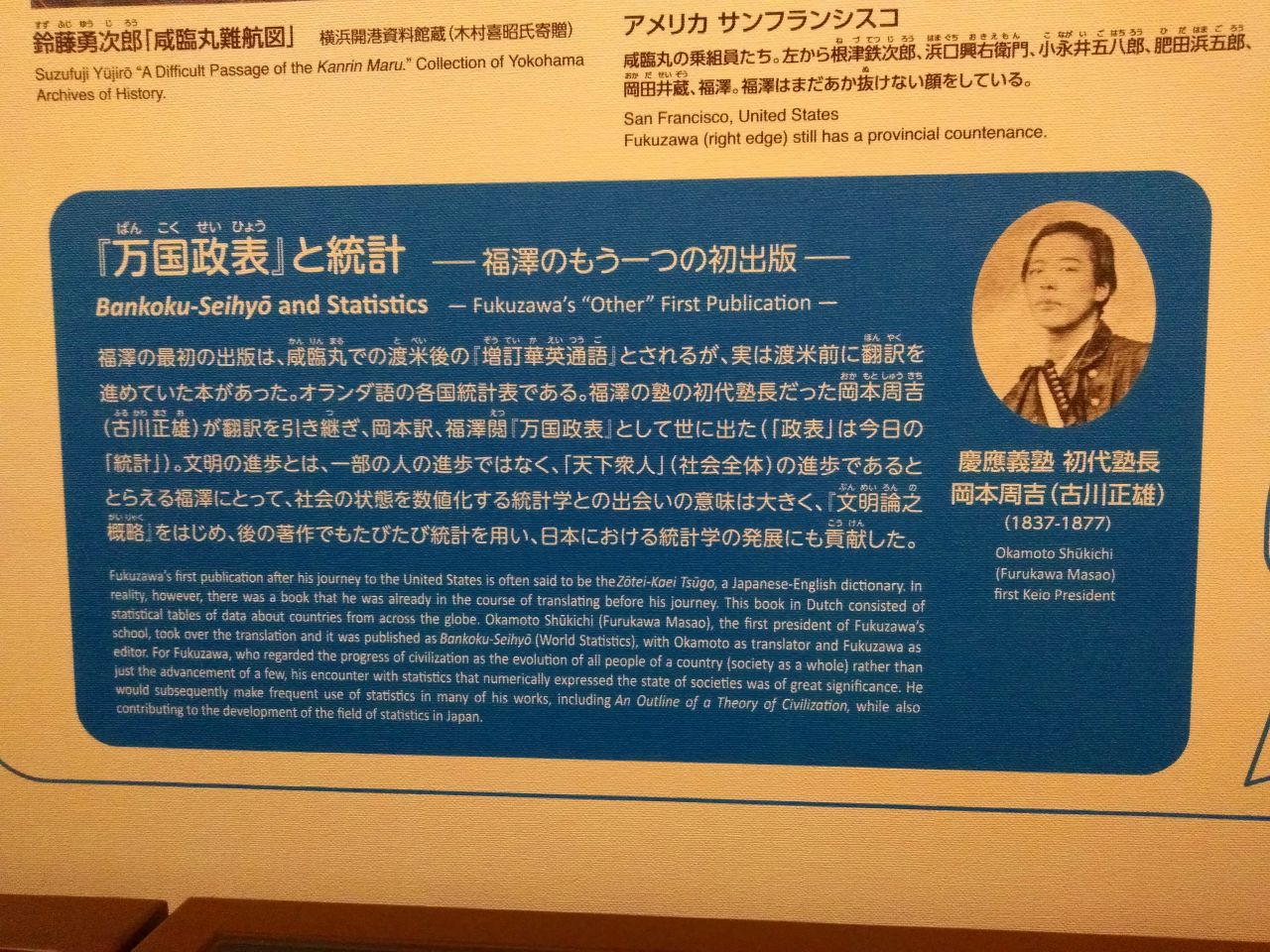

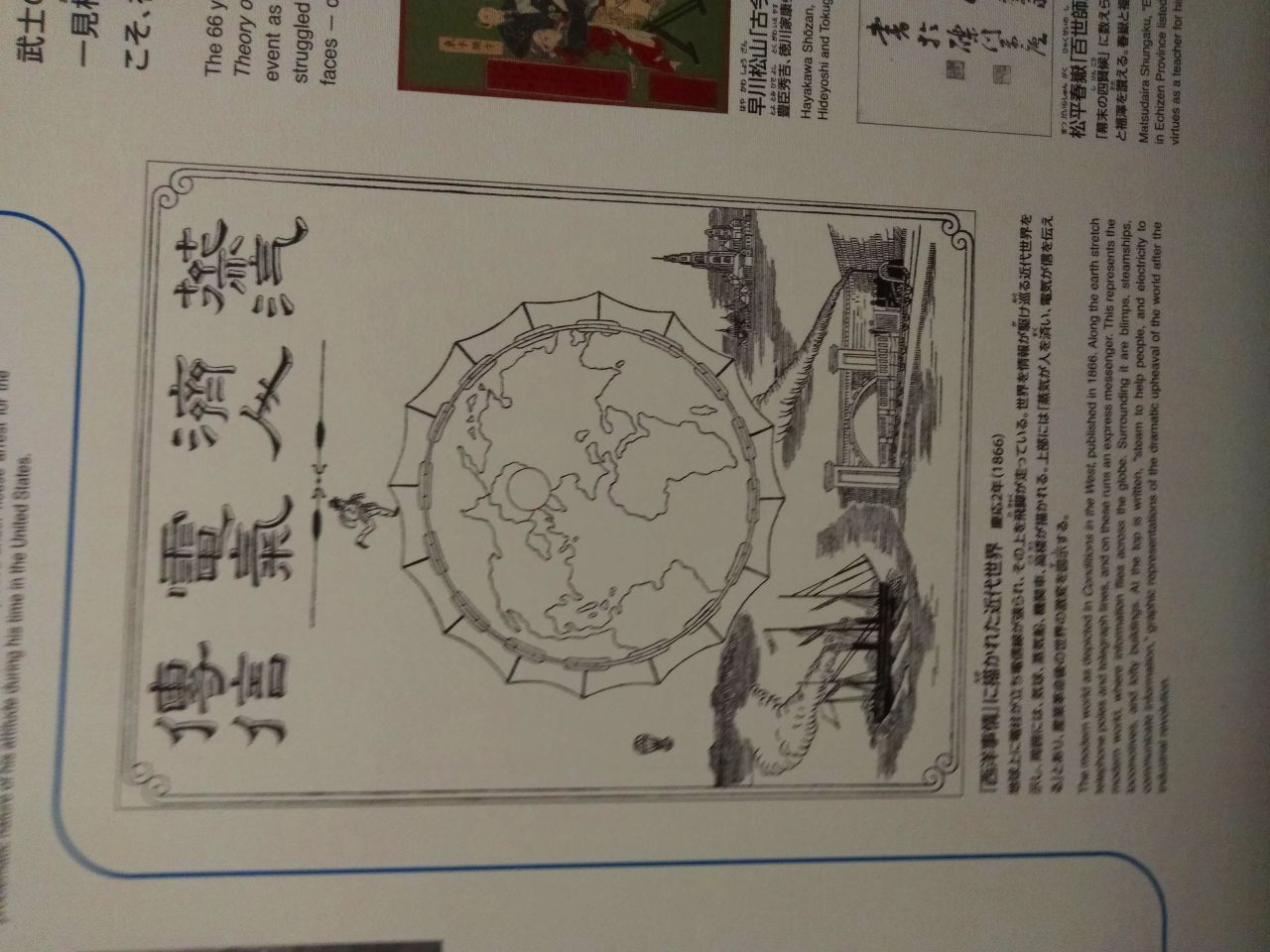

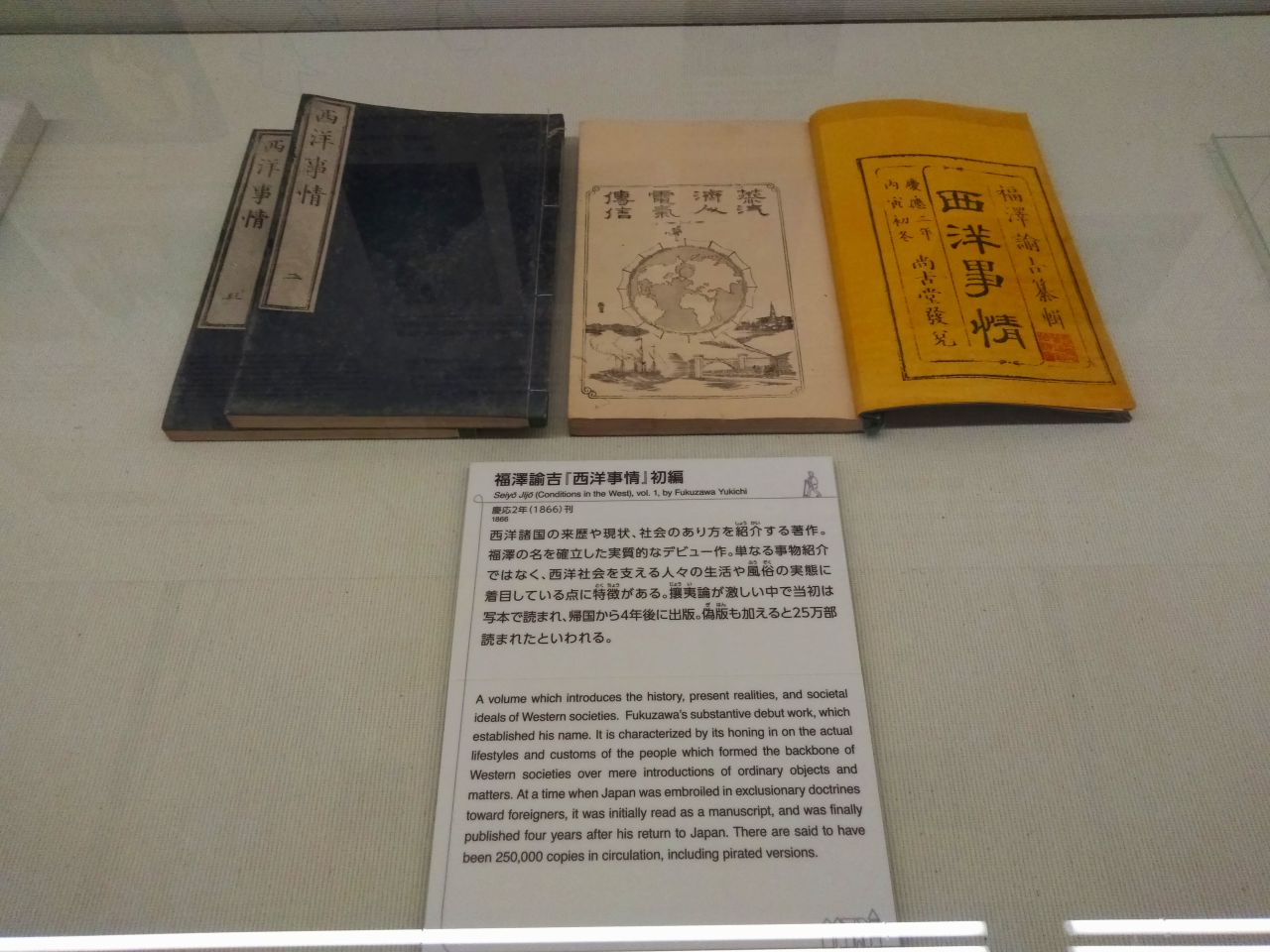

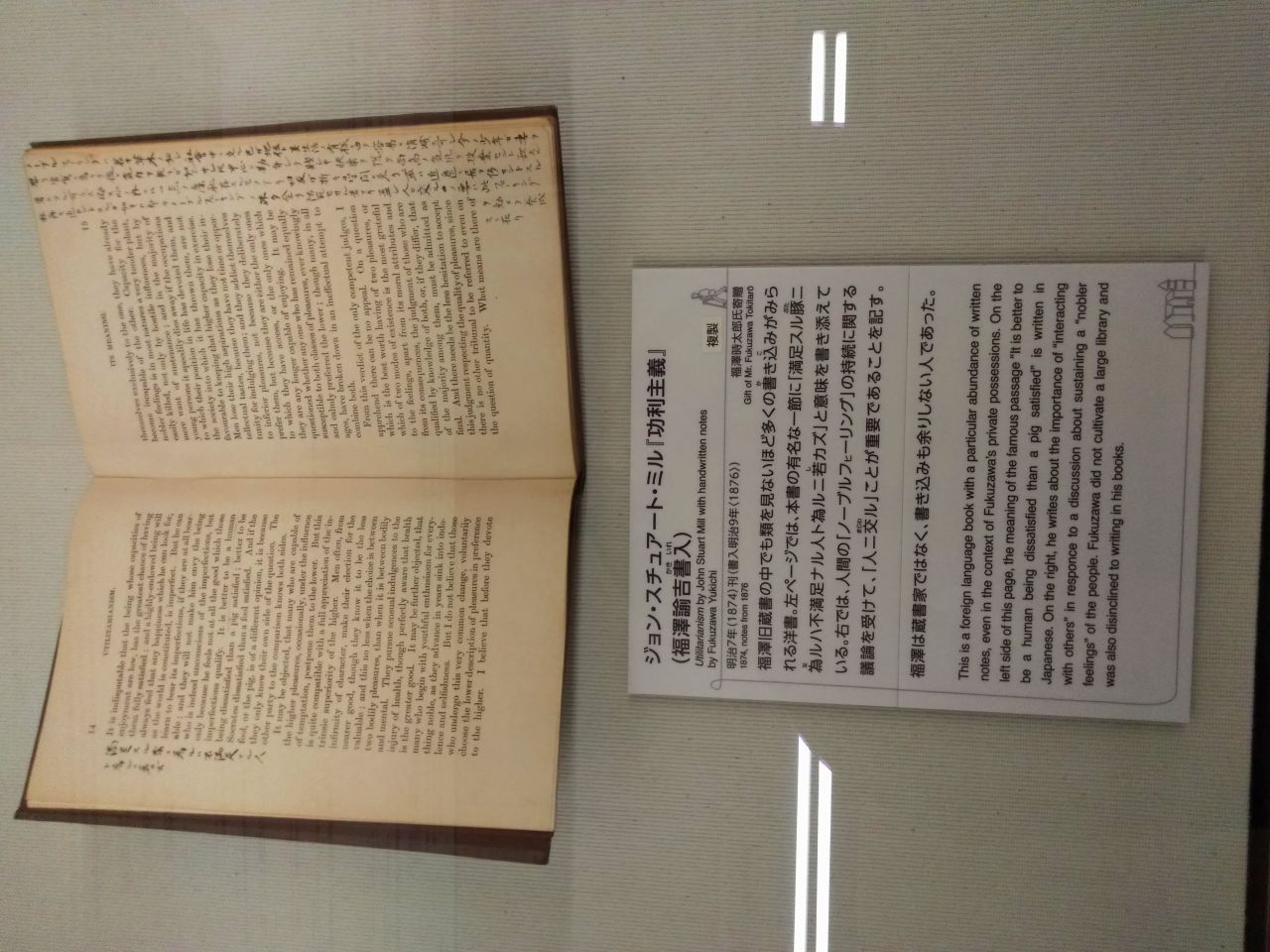

▼083▼大量の書籍を輸入した諭吉 空海と似ている

▼084▼

▼085▼

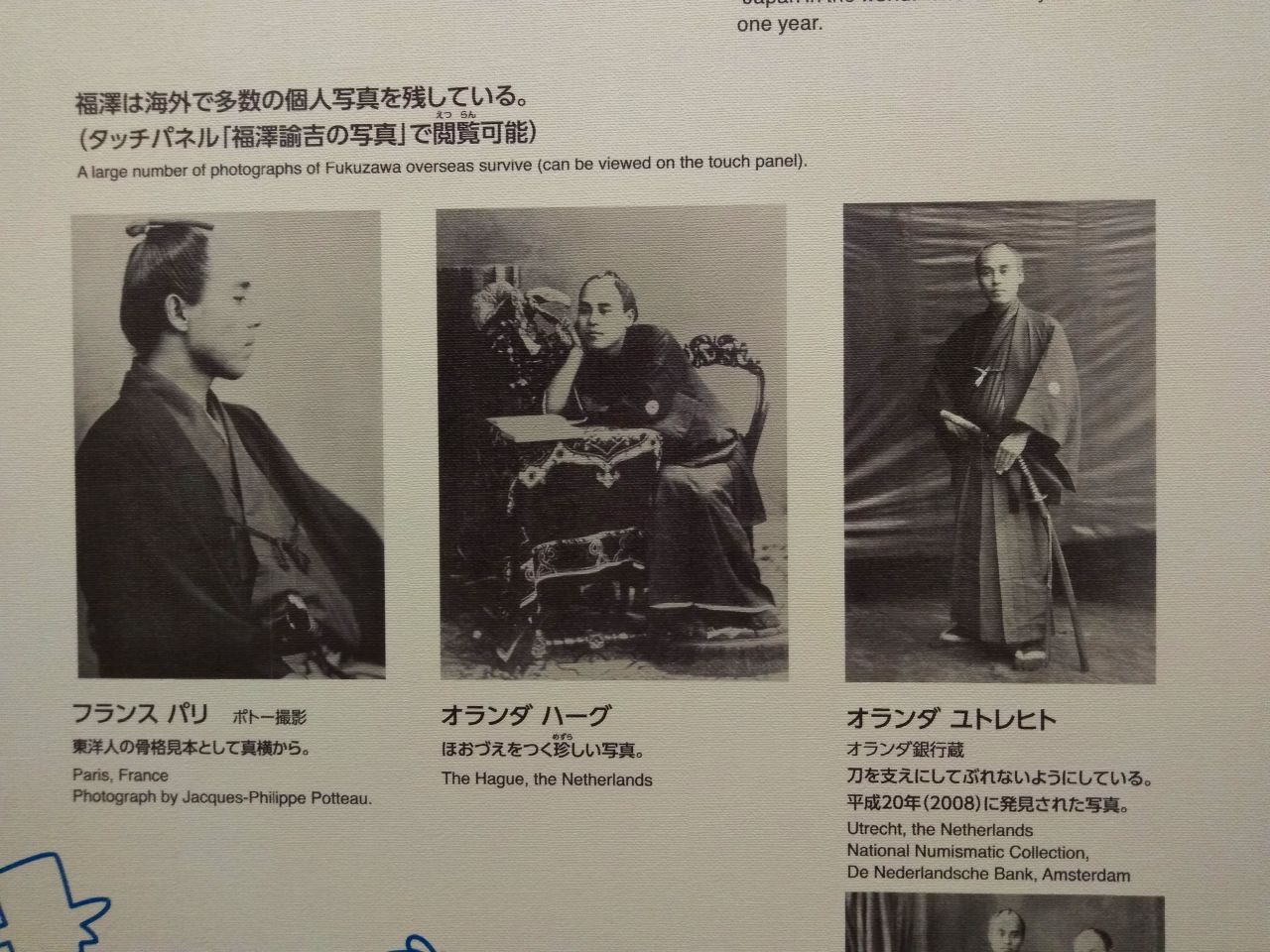

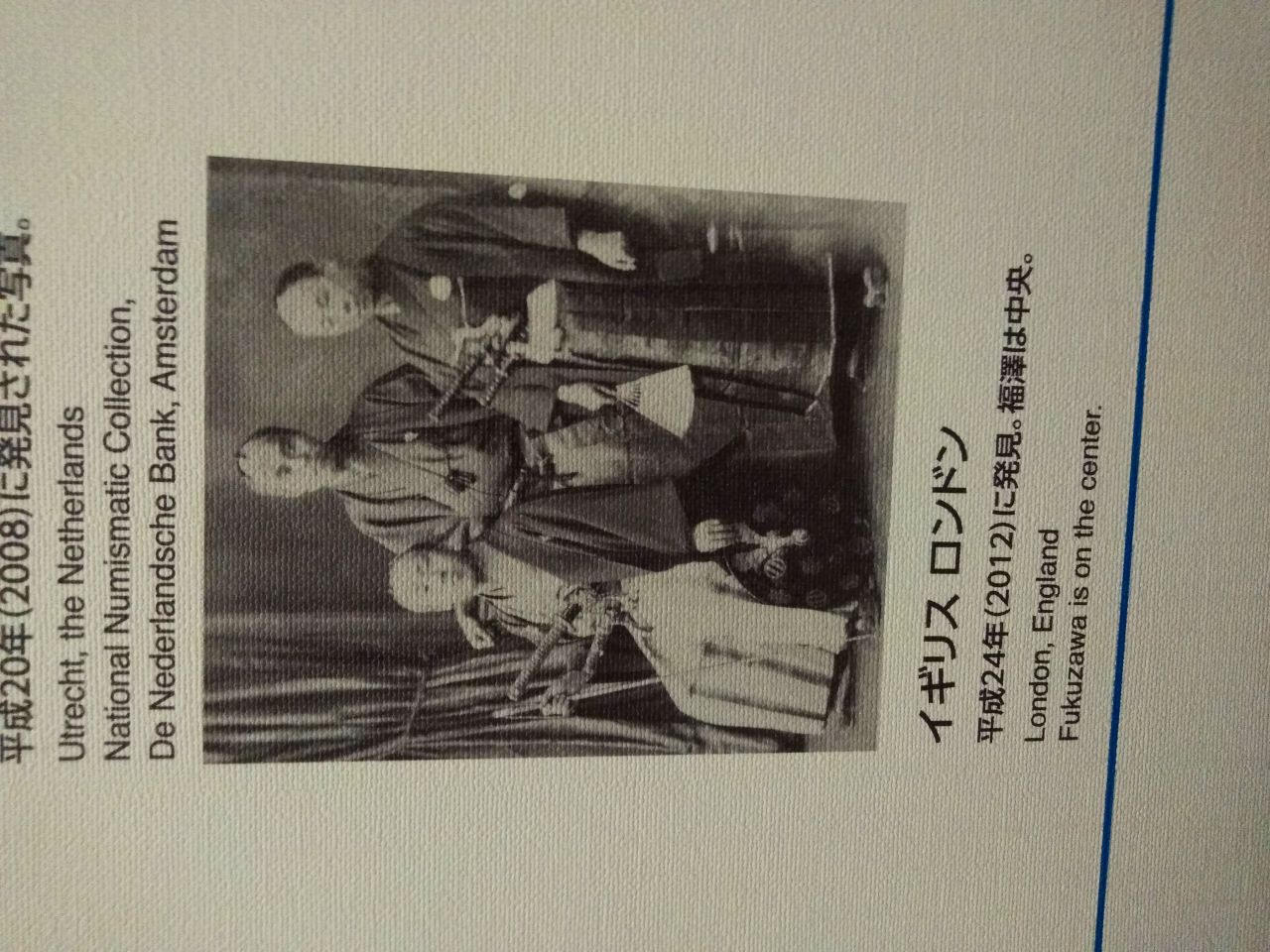

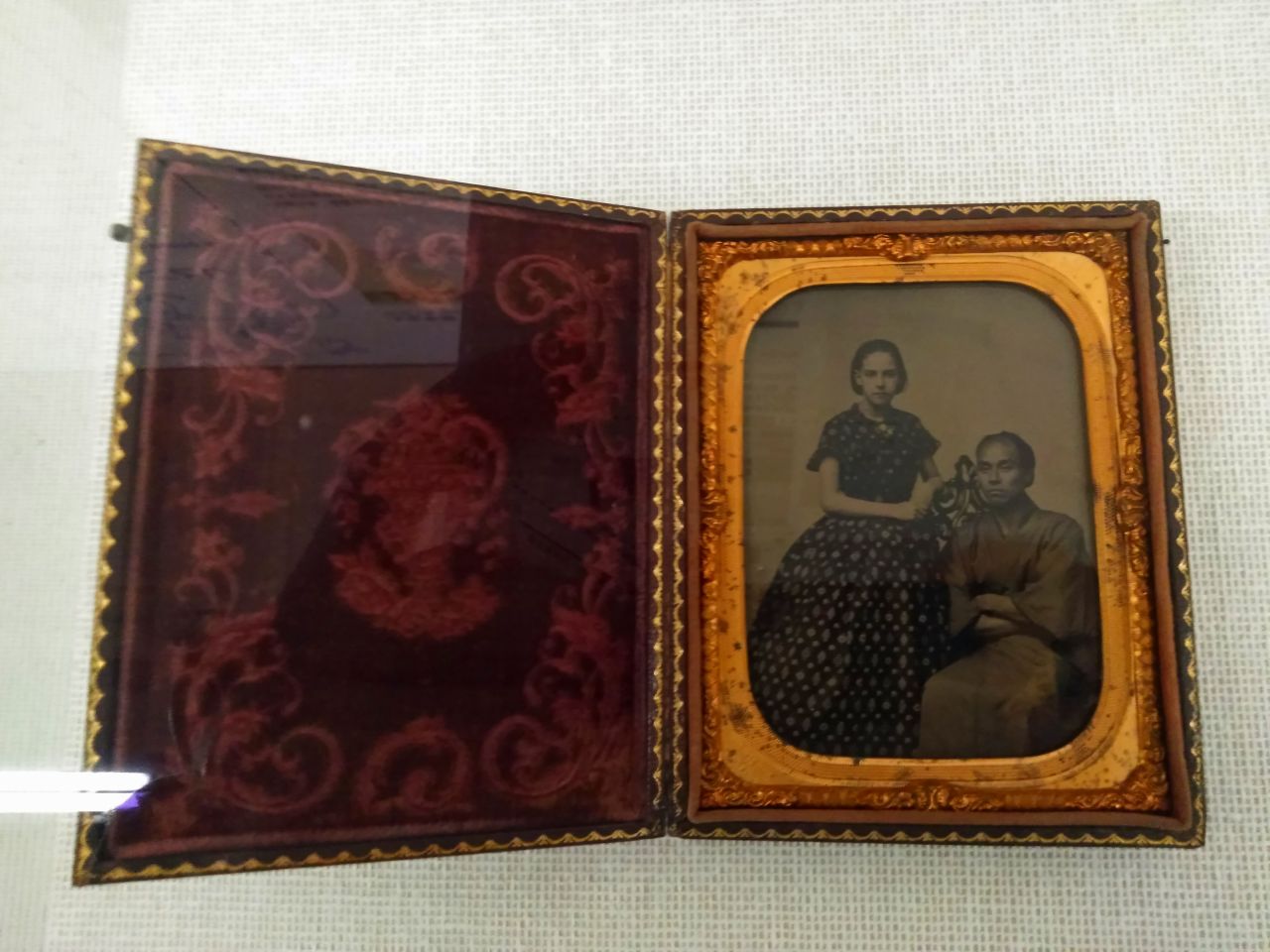

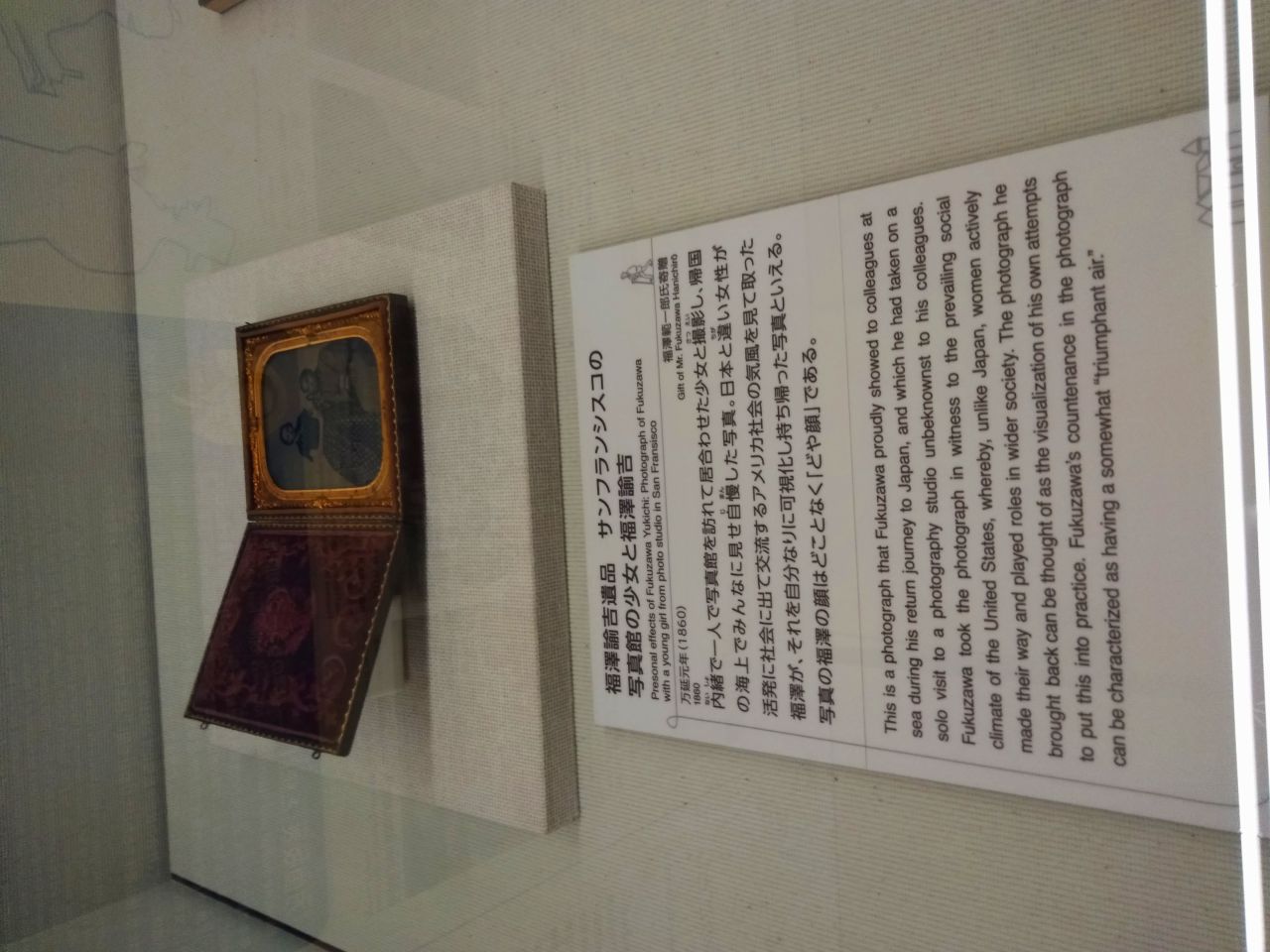

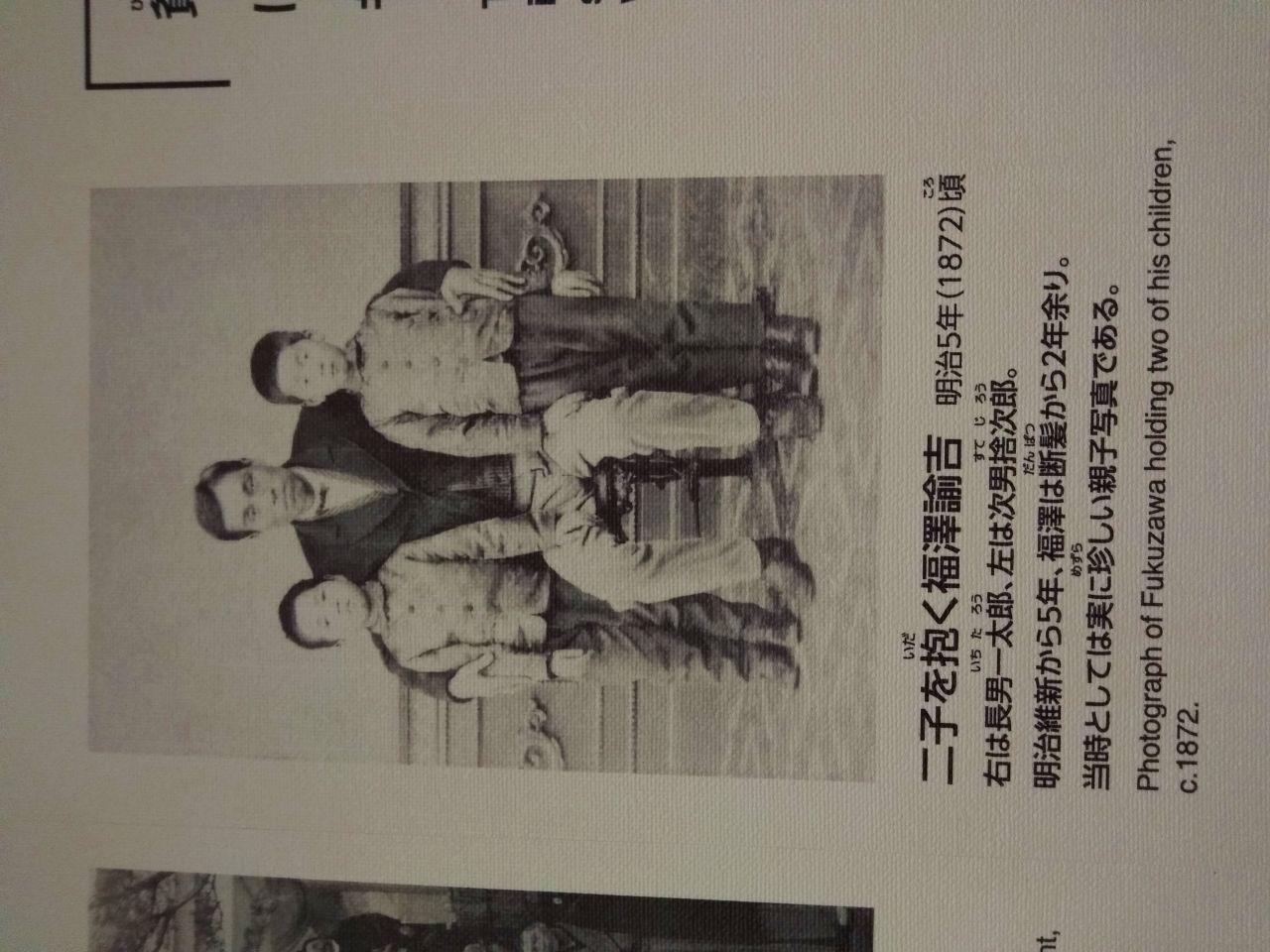

▼086▼昔の写真は感光時間が長く、ブレ易かった

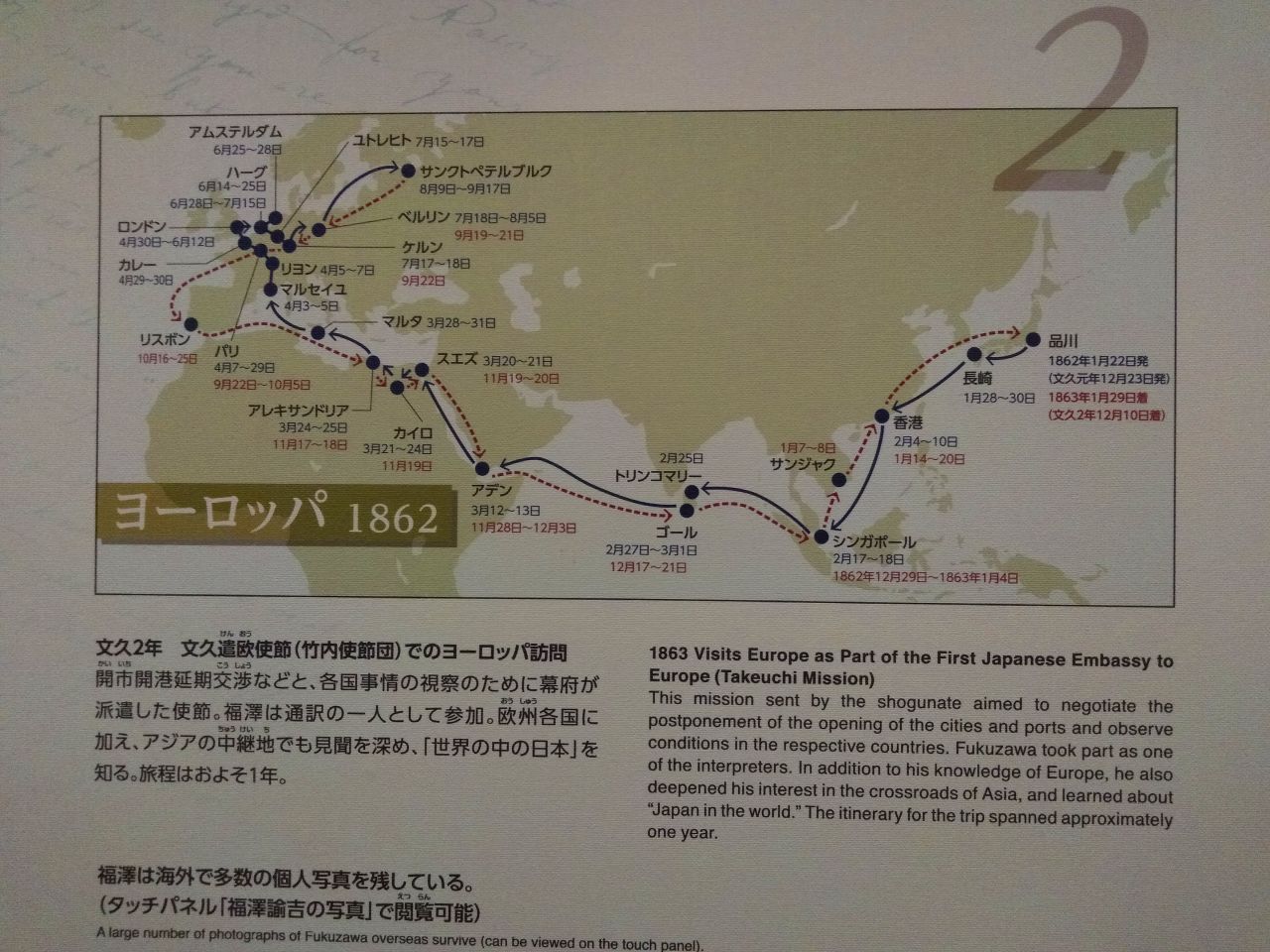

▼087▼この格好でロンドンの街を歩いたのだとしたら

現地の英国人からかなり奇異の目で見られただろう

▼088▼

▼089▼

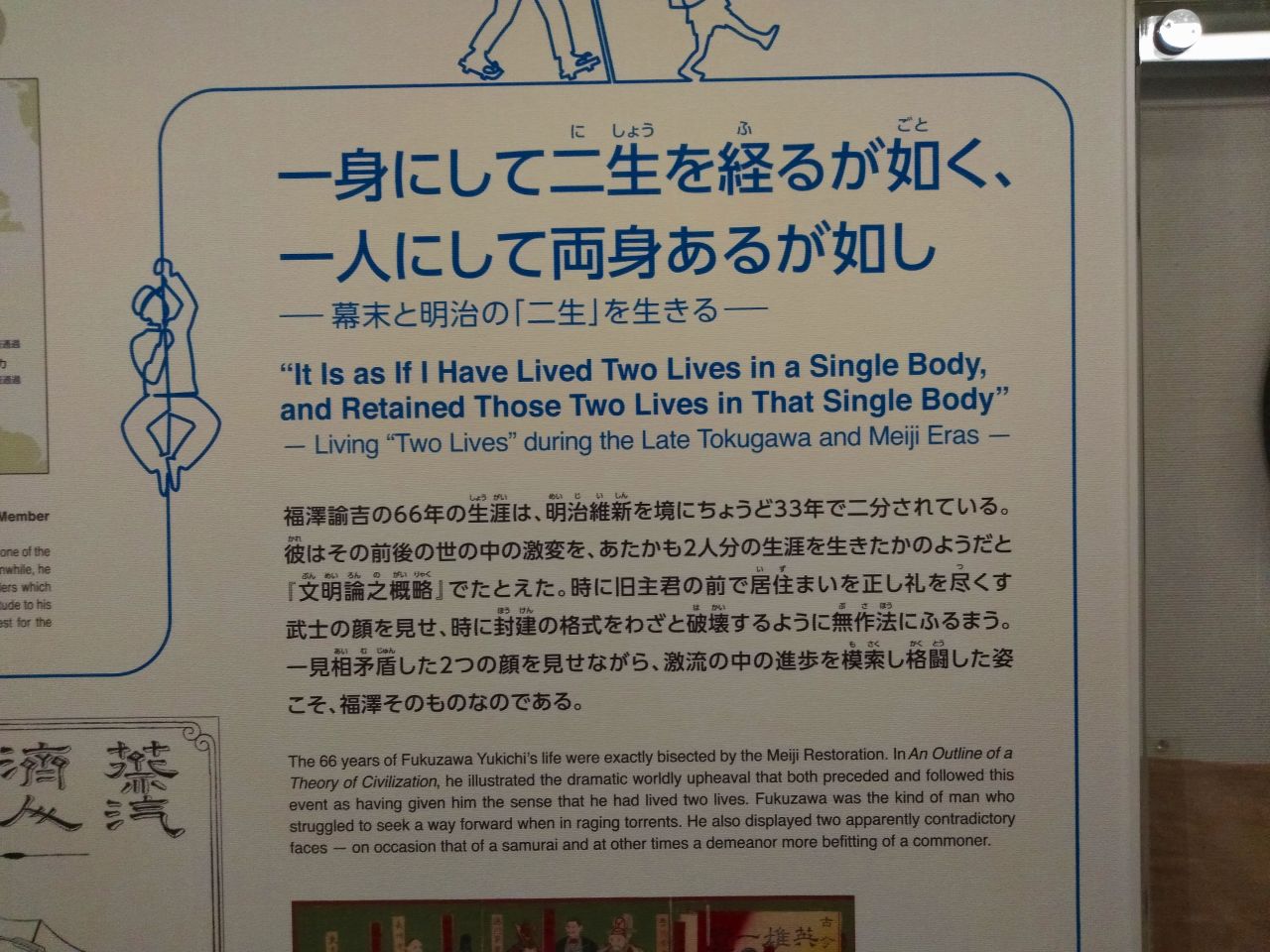

▼090▼「二生」どころか、普通の人の100人分も生きた諭吉

▼091▼日本史に登場する偉大な人物を選ぶとしたら

空海、信長と並んで福沢諭吉は外せないと思う

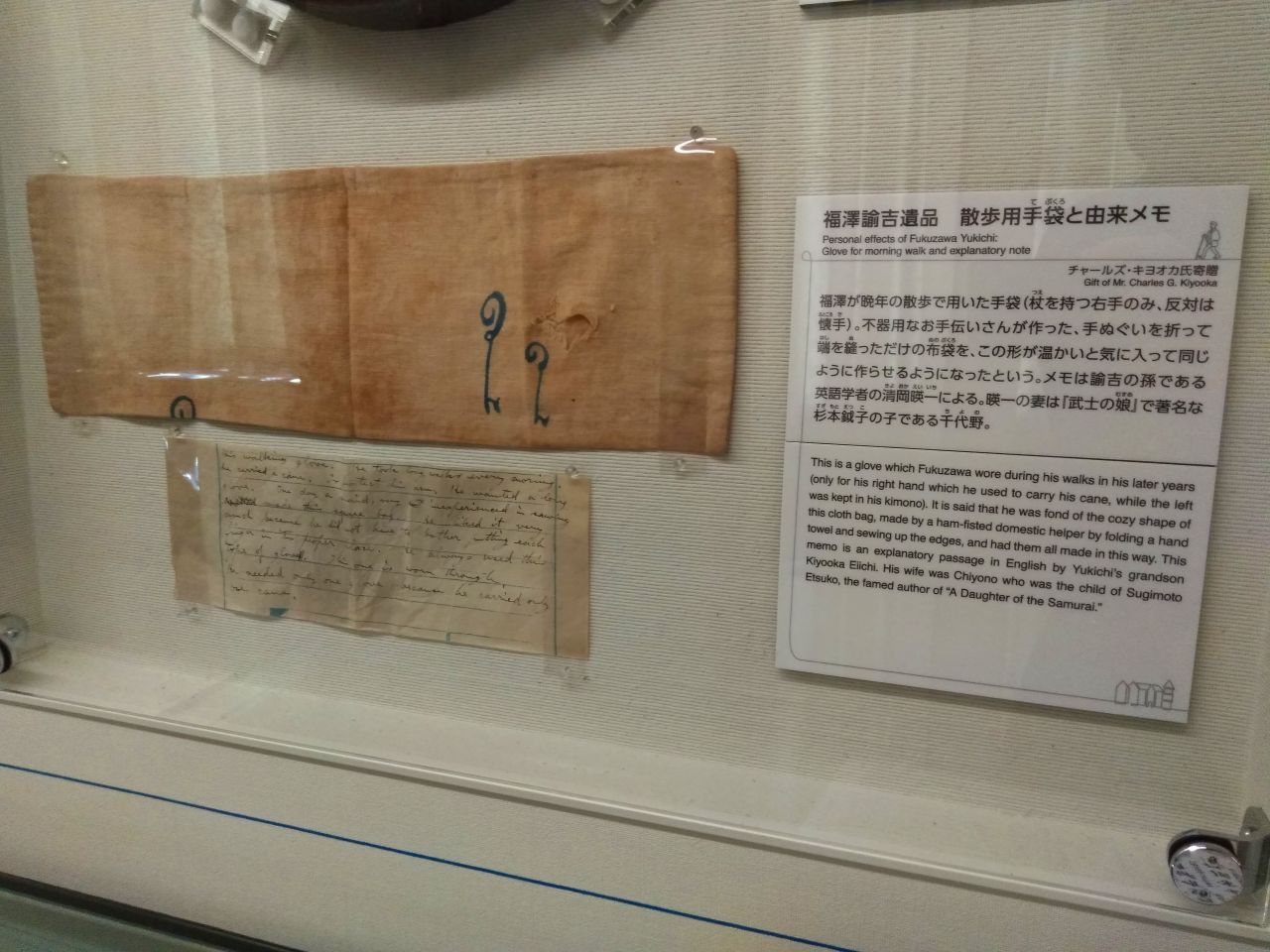

▼092▼有名な諭吉の散歩は、このドラを合図に毎朝始まった

▼093▼

▼094▼

▼095▼

▼096▼

▼097▼

▼098▼

▼099▼

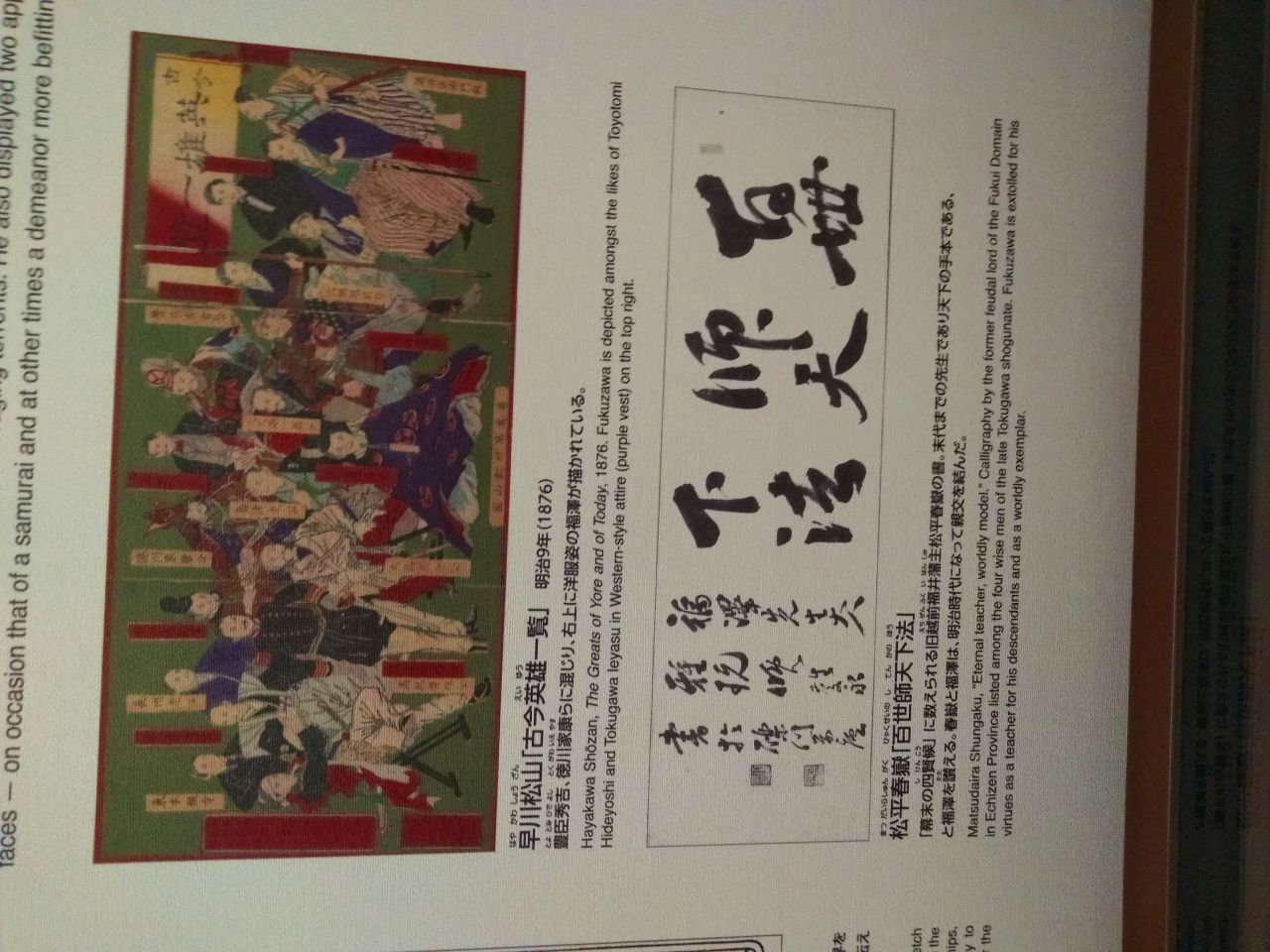

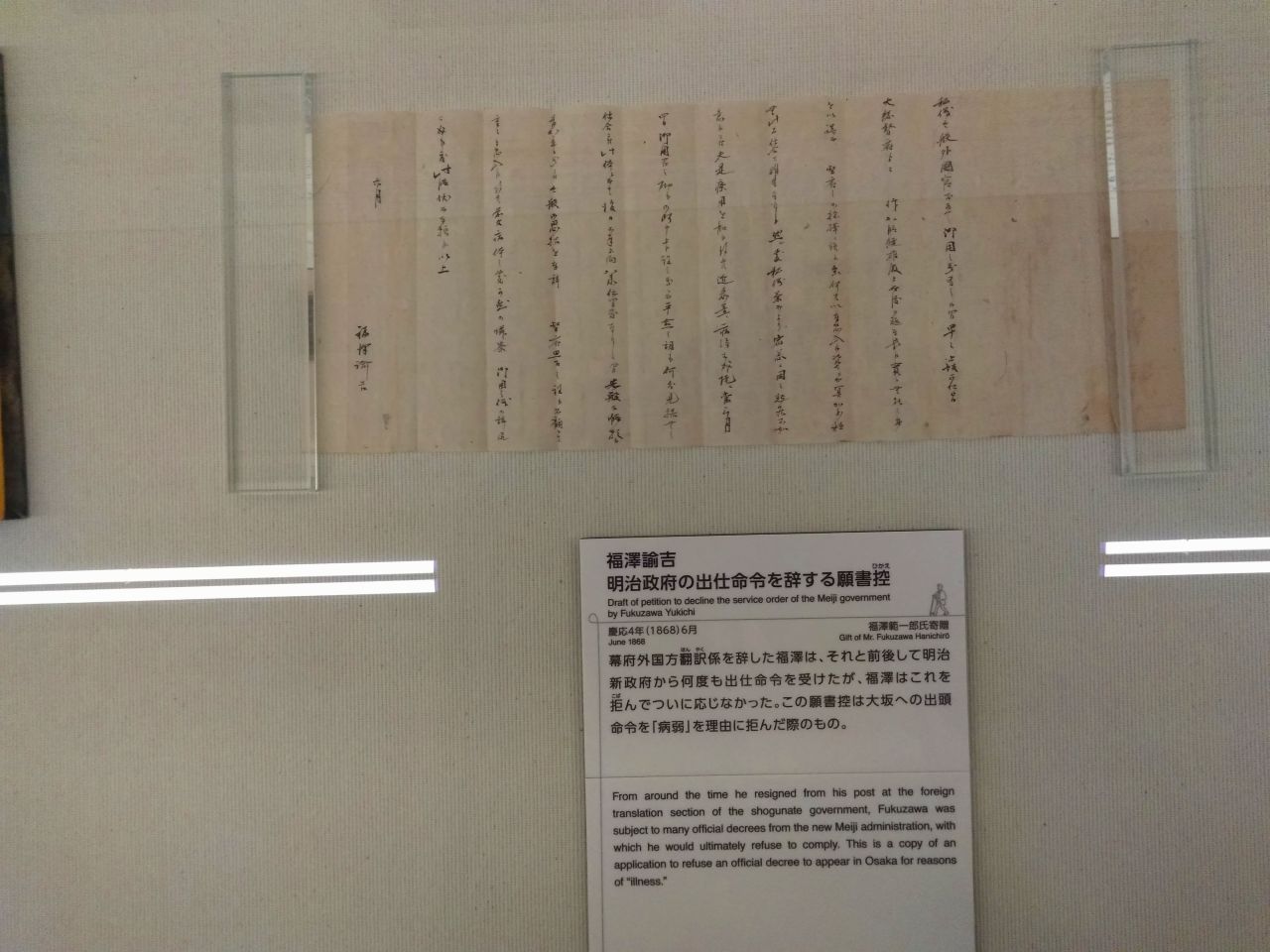

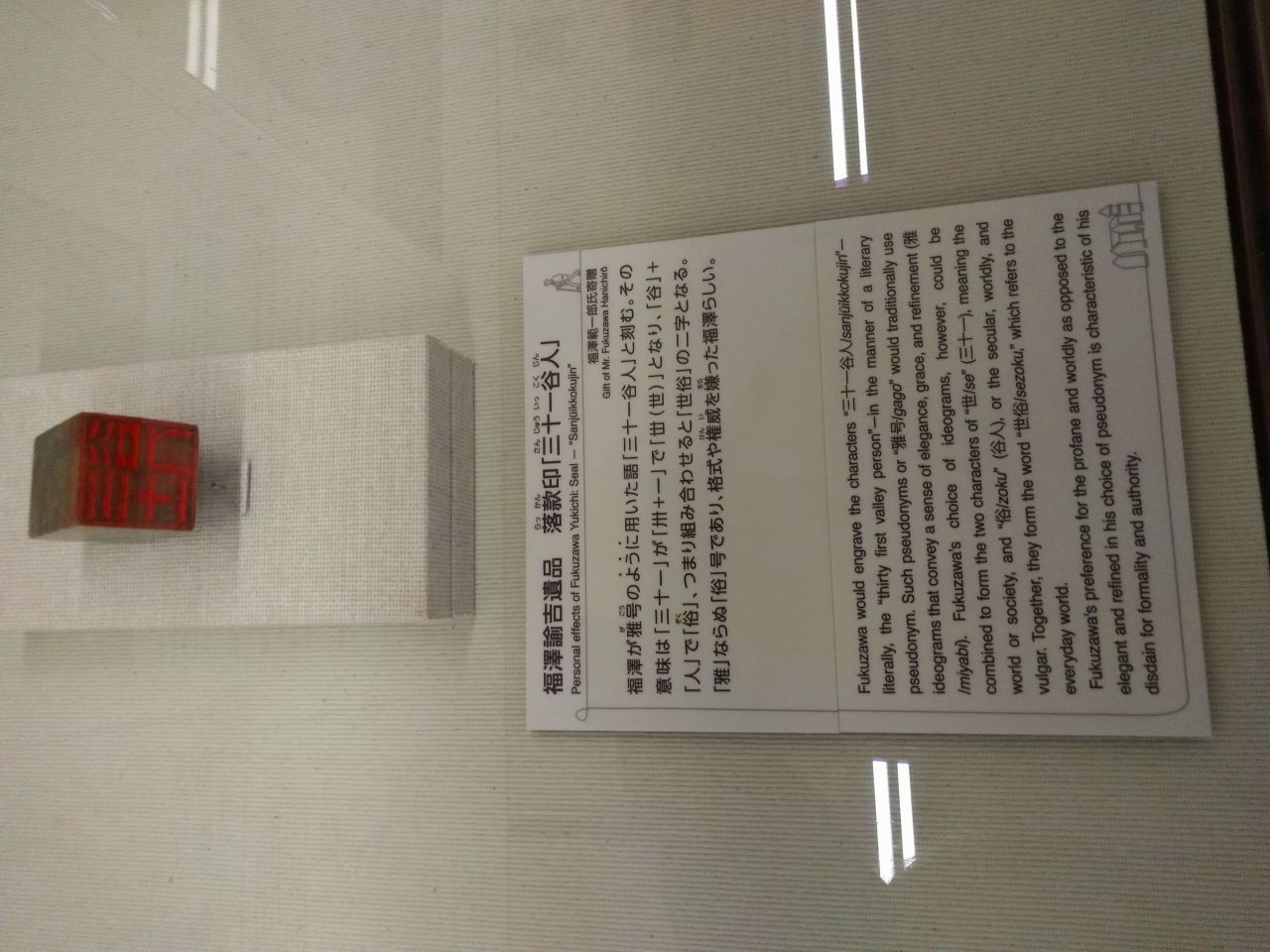

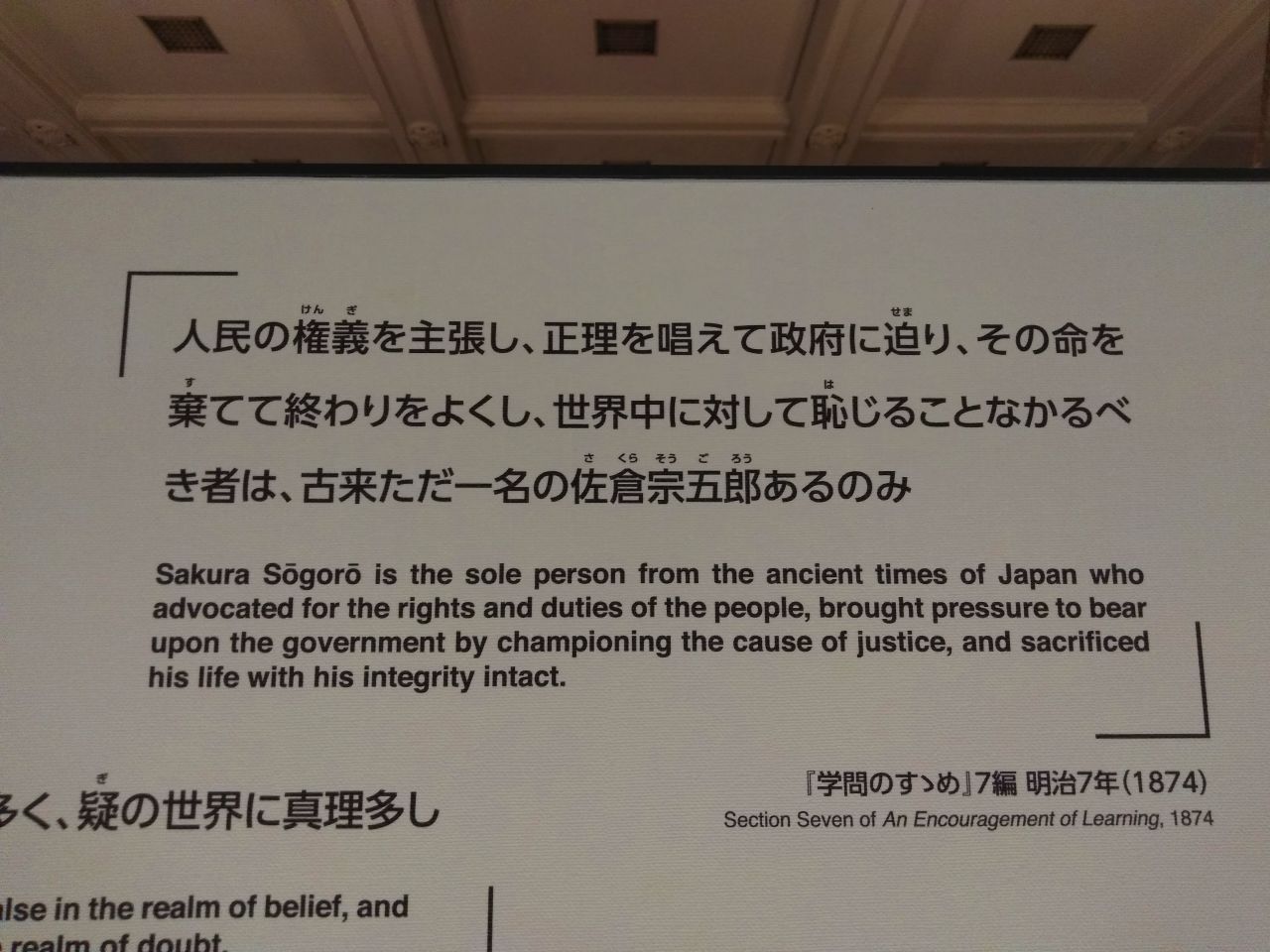

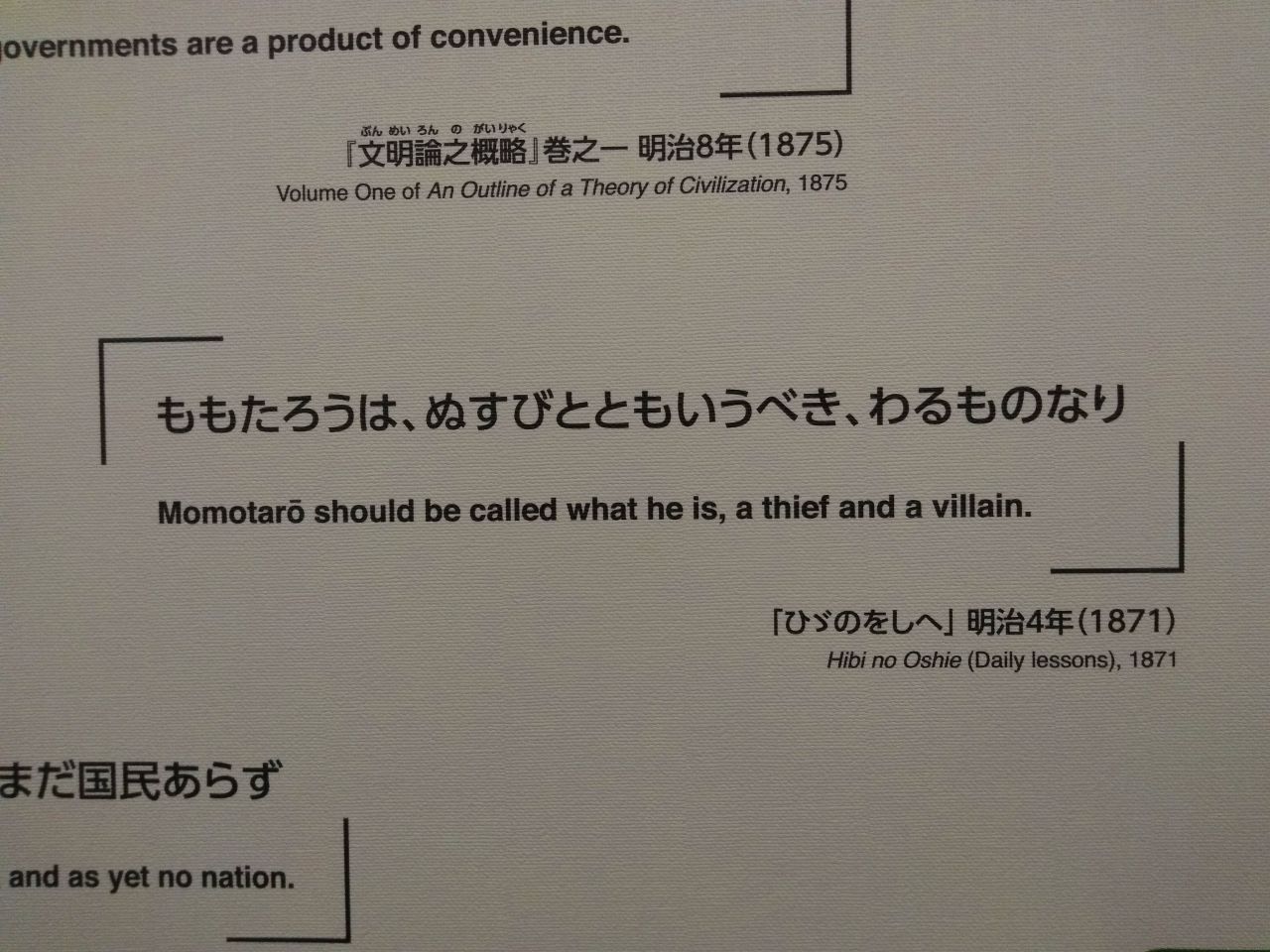

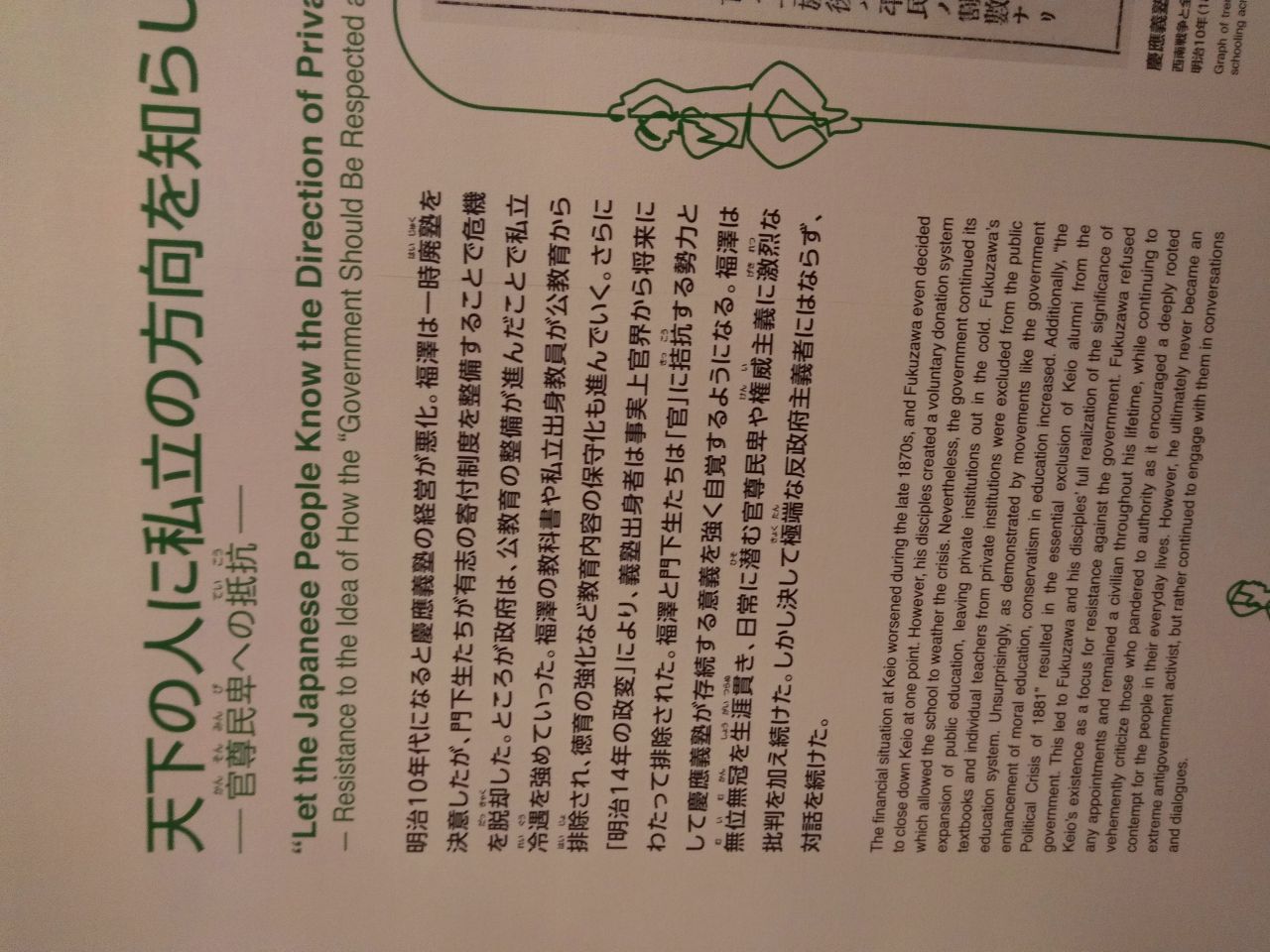

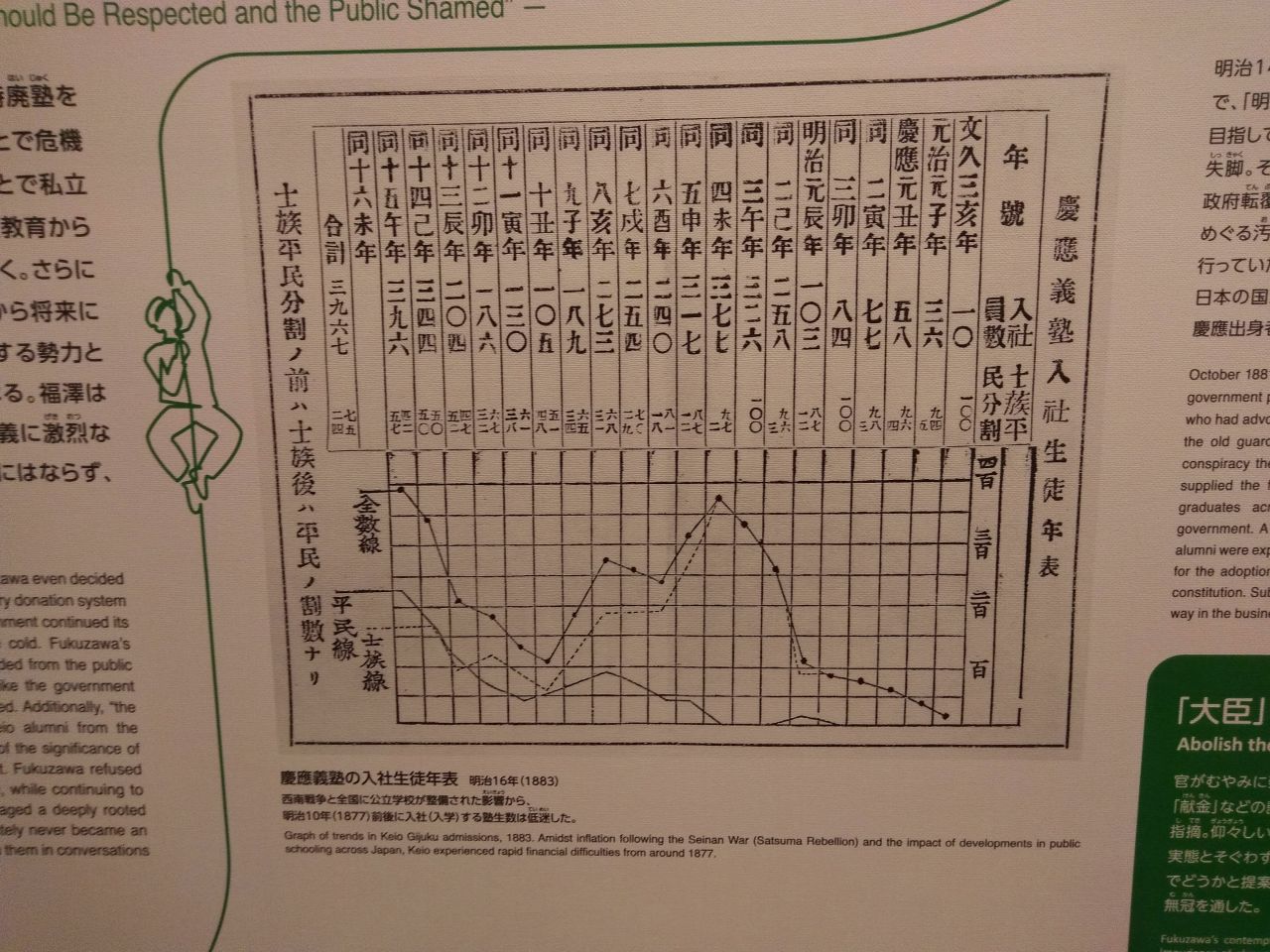

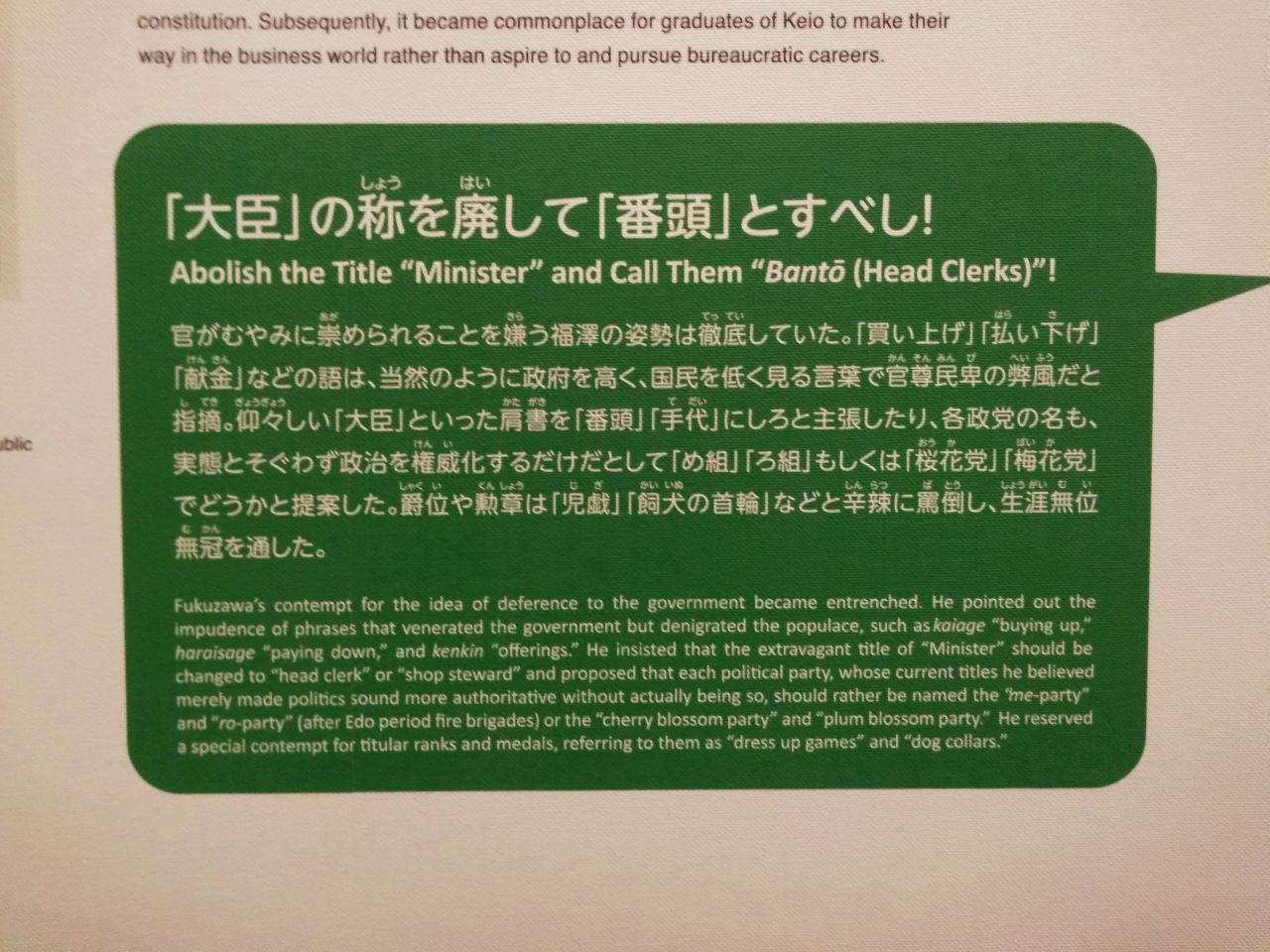

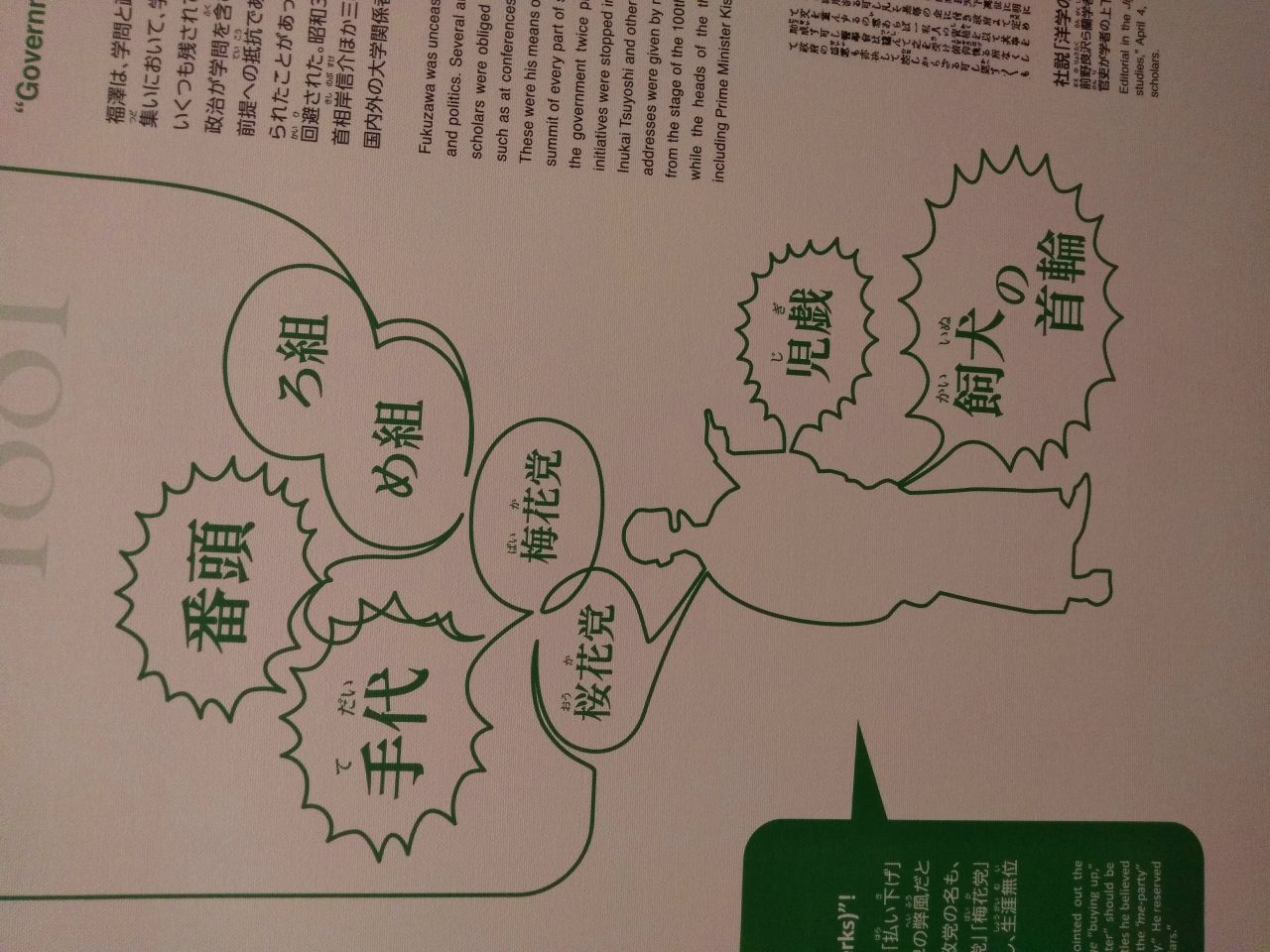

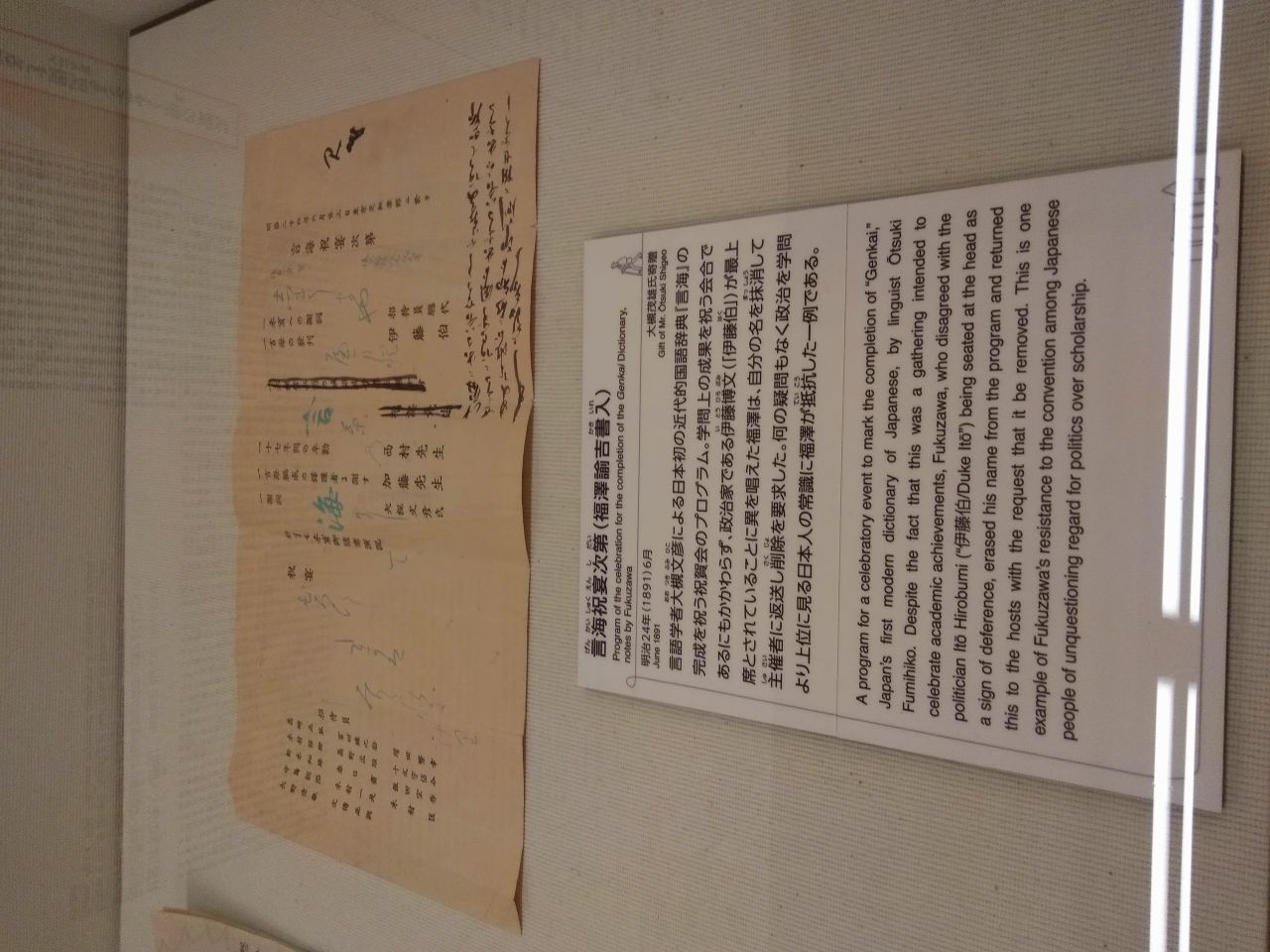

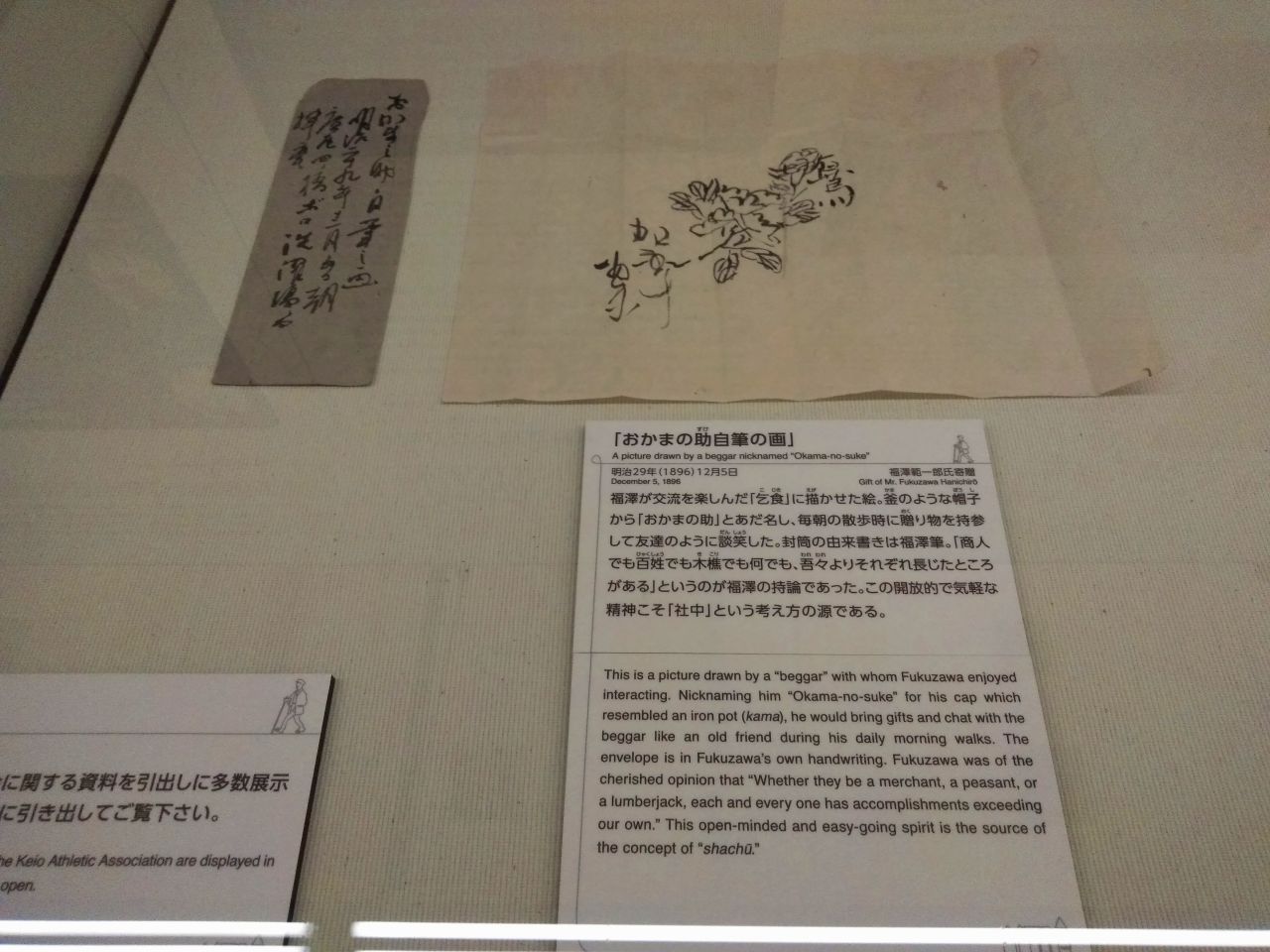

▼100▼権威権力を嫌った諭吉

▼101▼

▼102▼

▼103▼

▼104▼

▼105▼

▼106▼

▼107▼

▼108▼

▼109▼

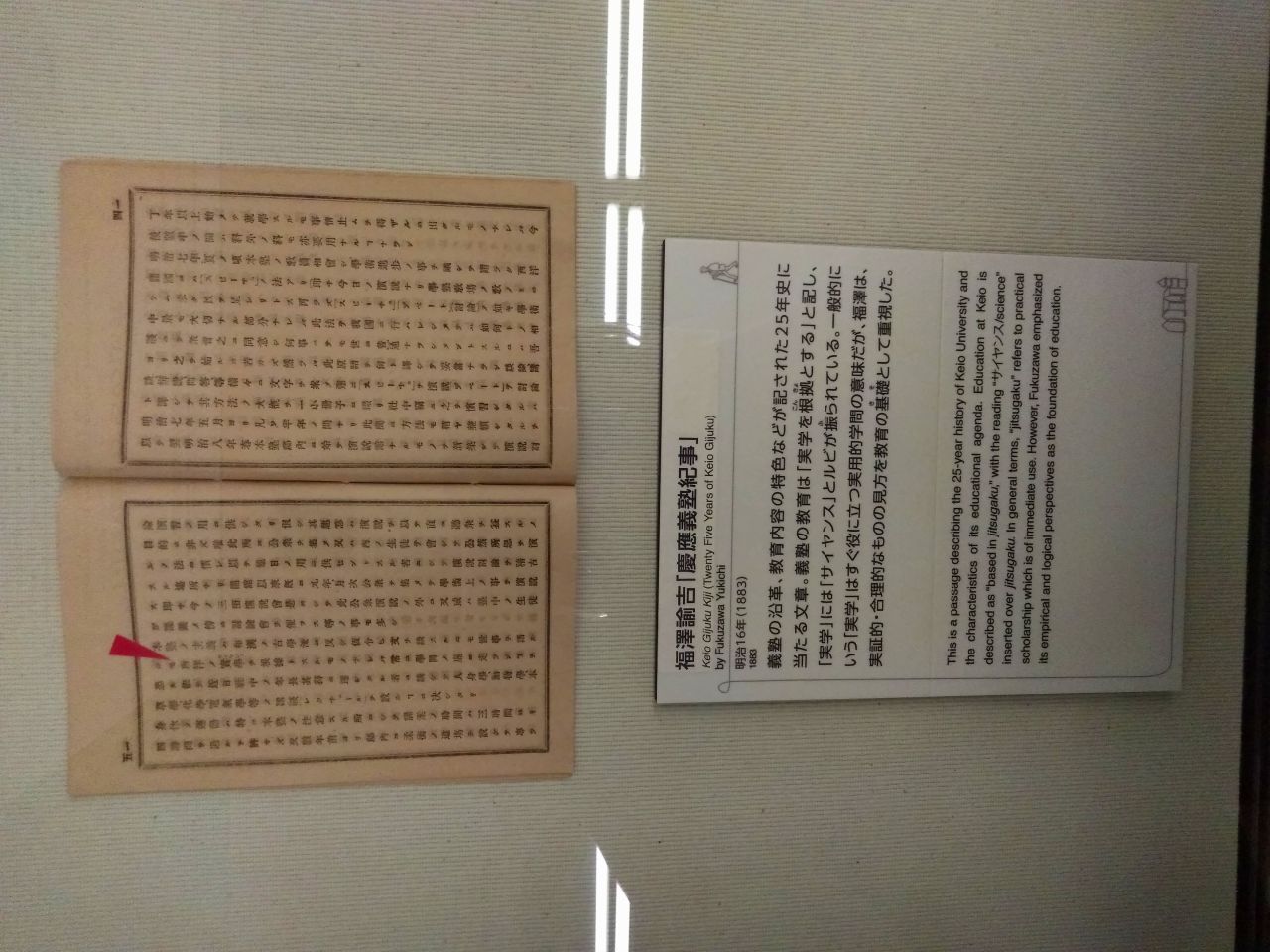

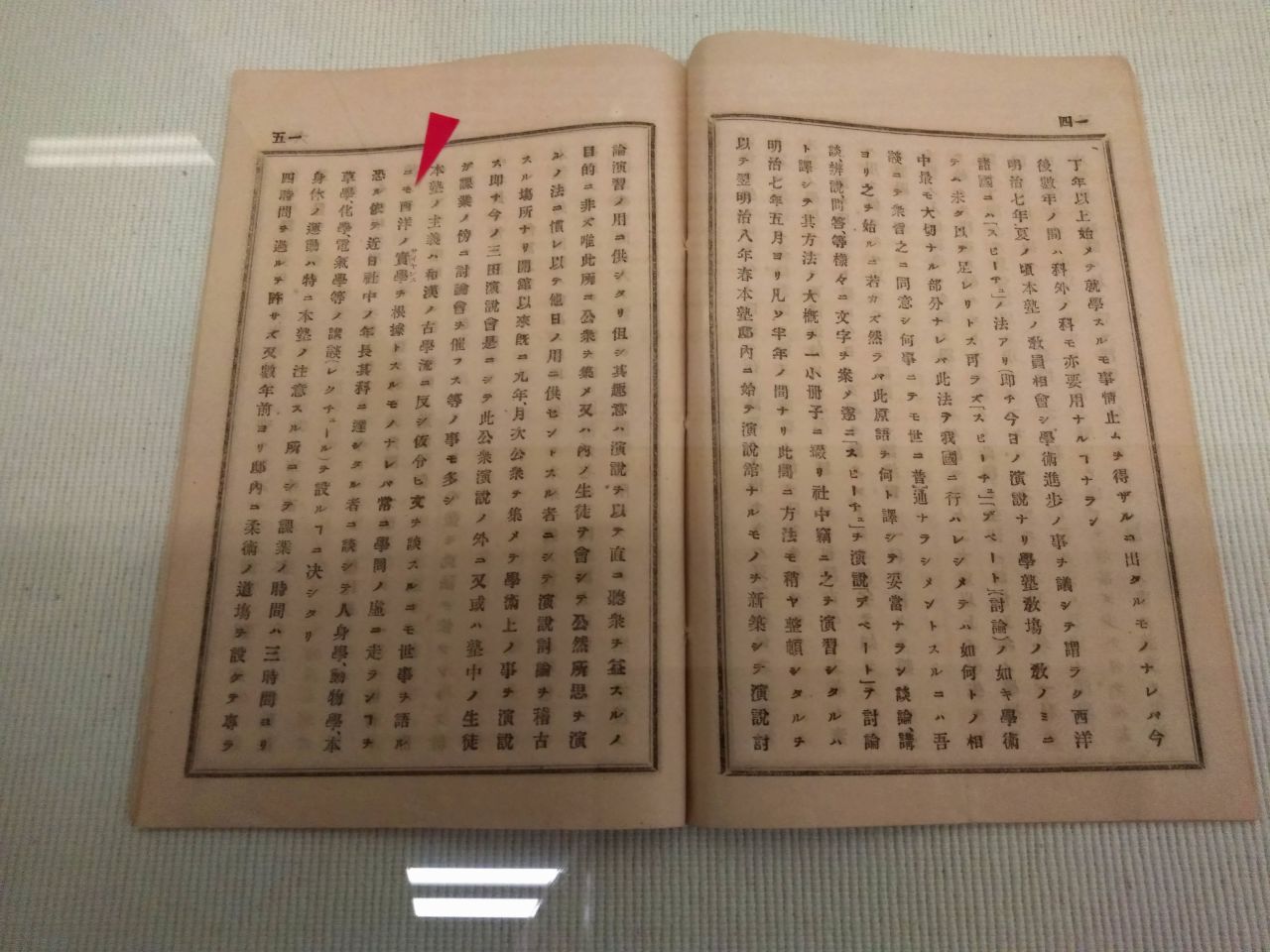

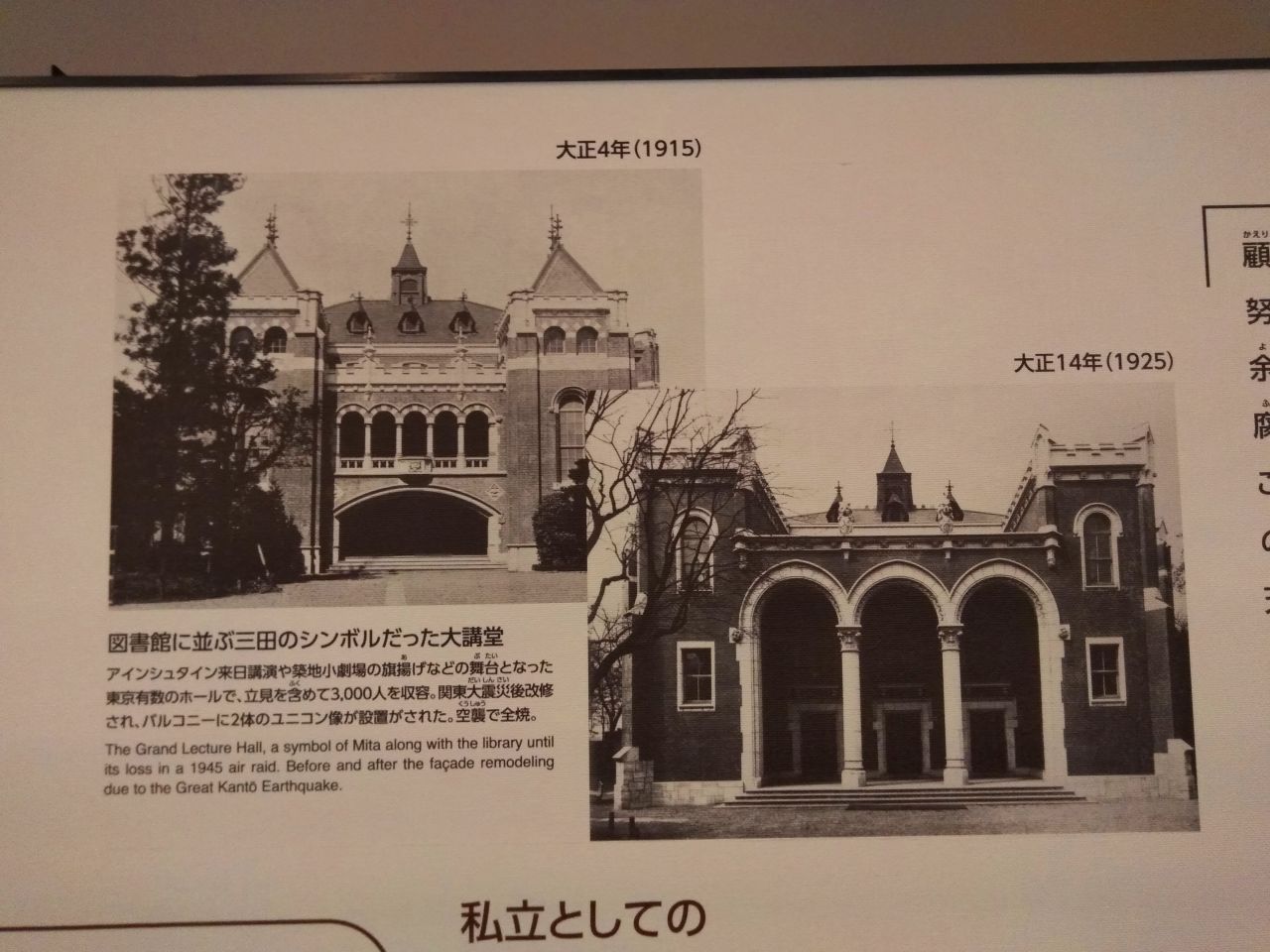

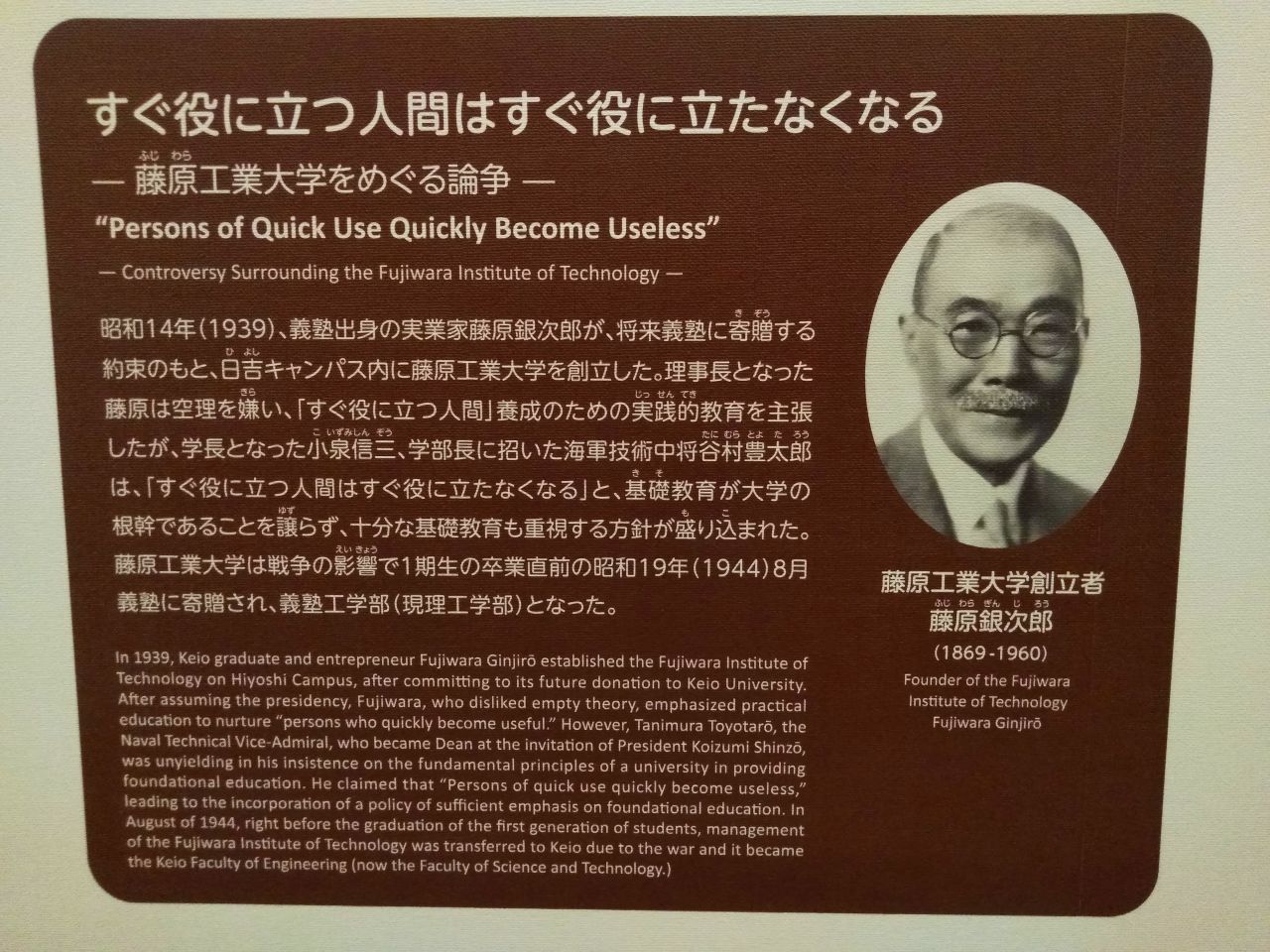

▼110▼諭吉の「実学」は、「すぐ役に立つ」とは異なる

▼111▼

▼112▼

▼113▼

▼114▼

▼115▼

▼116▼

▼117▼

▼118▼

▼119▼

▼120▼

▼121▼

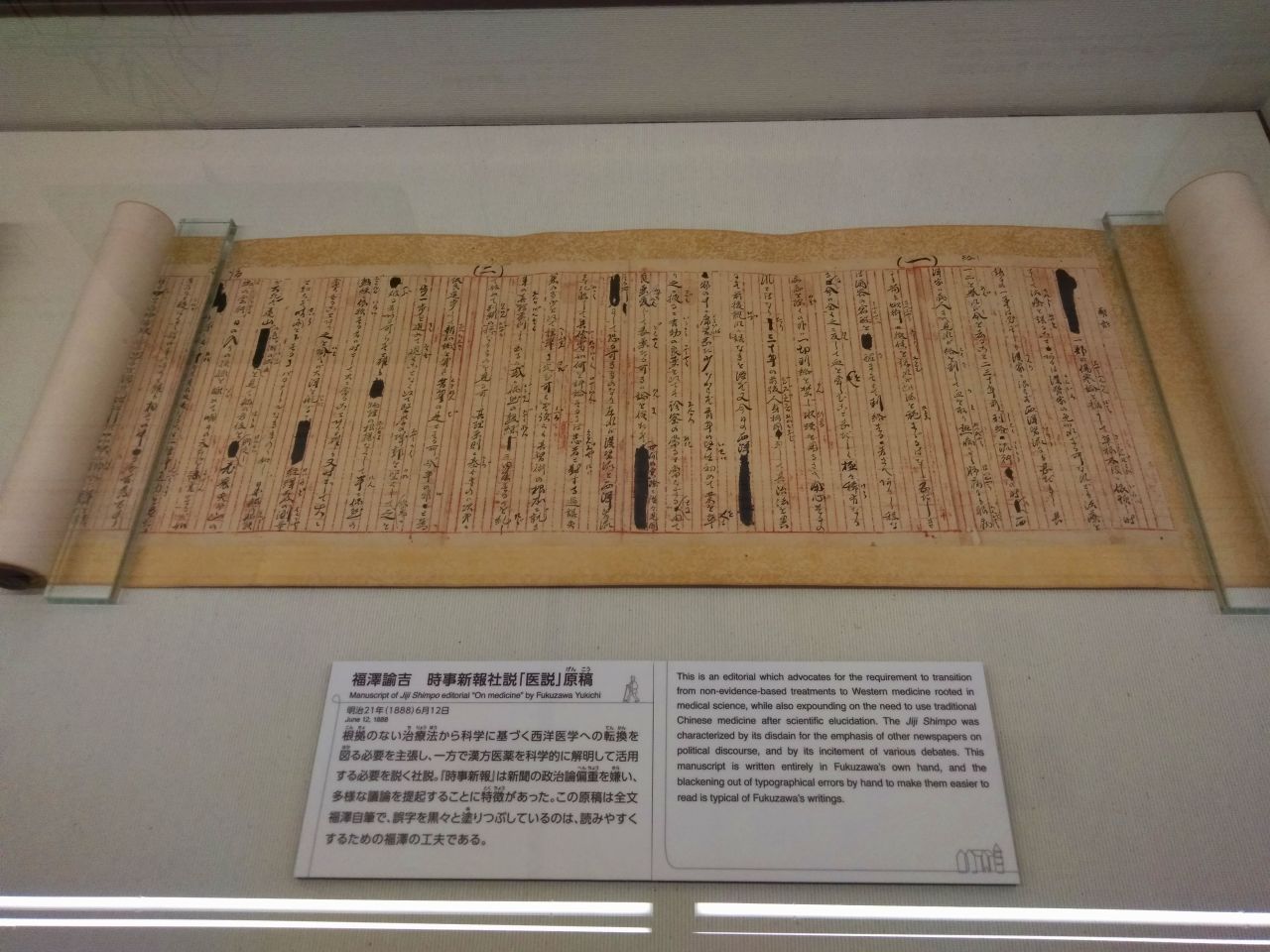

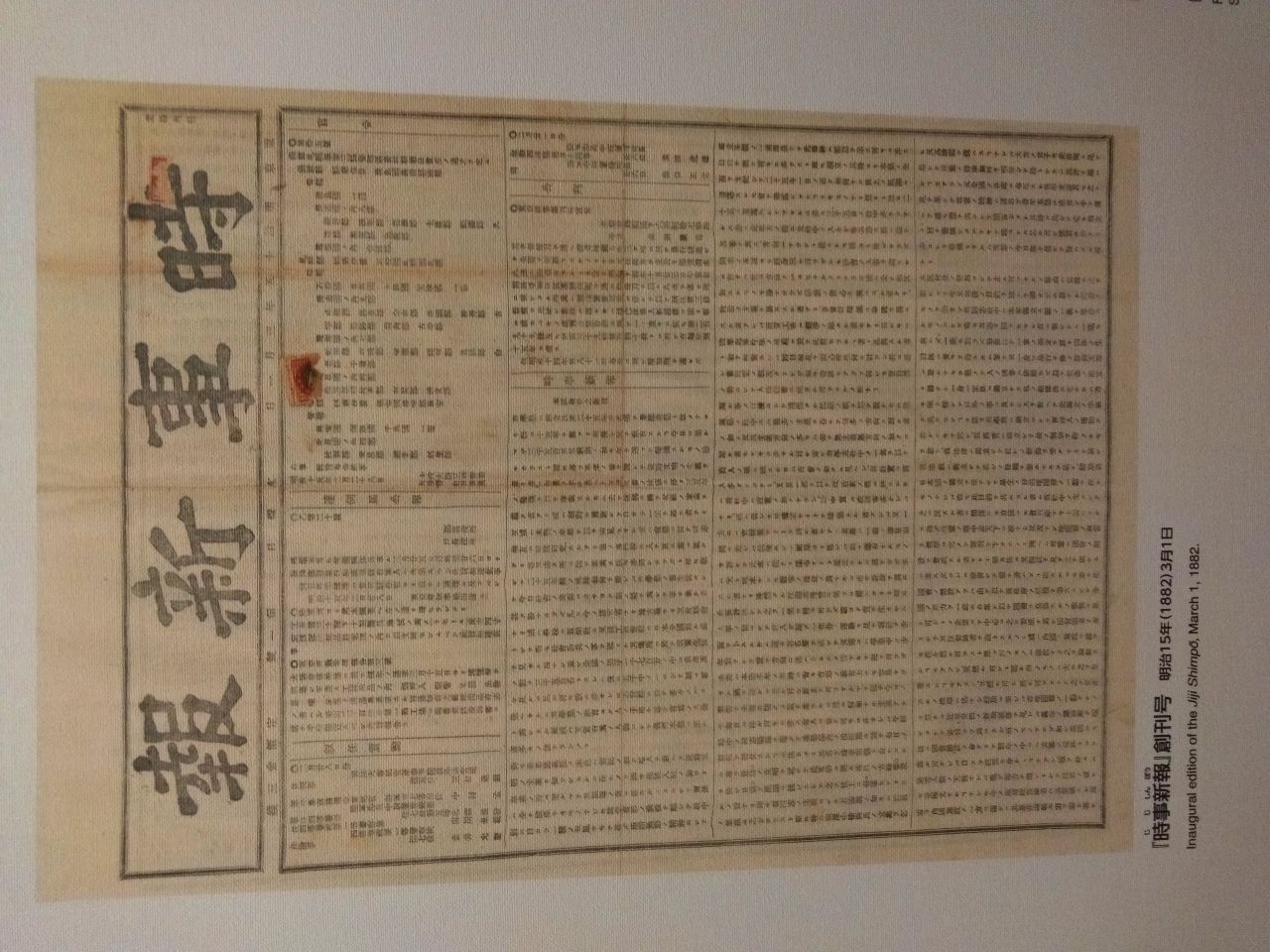

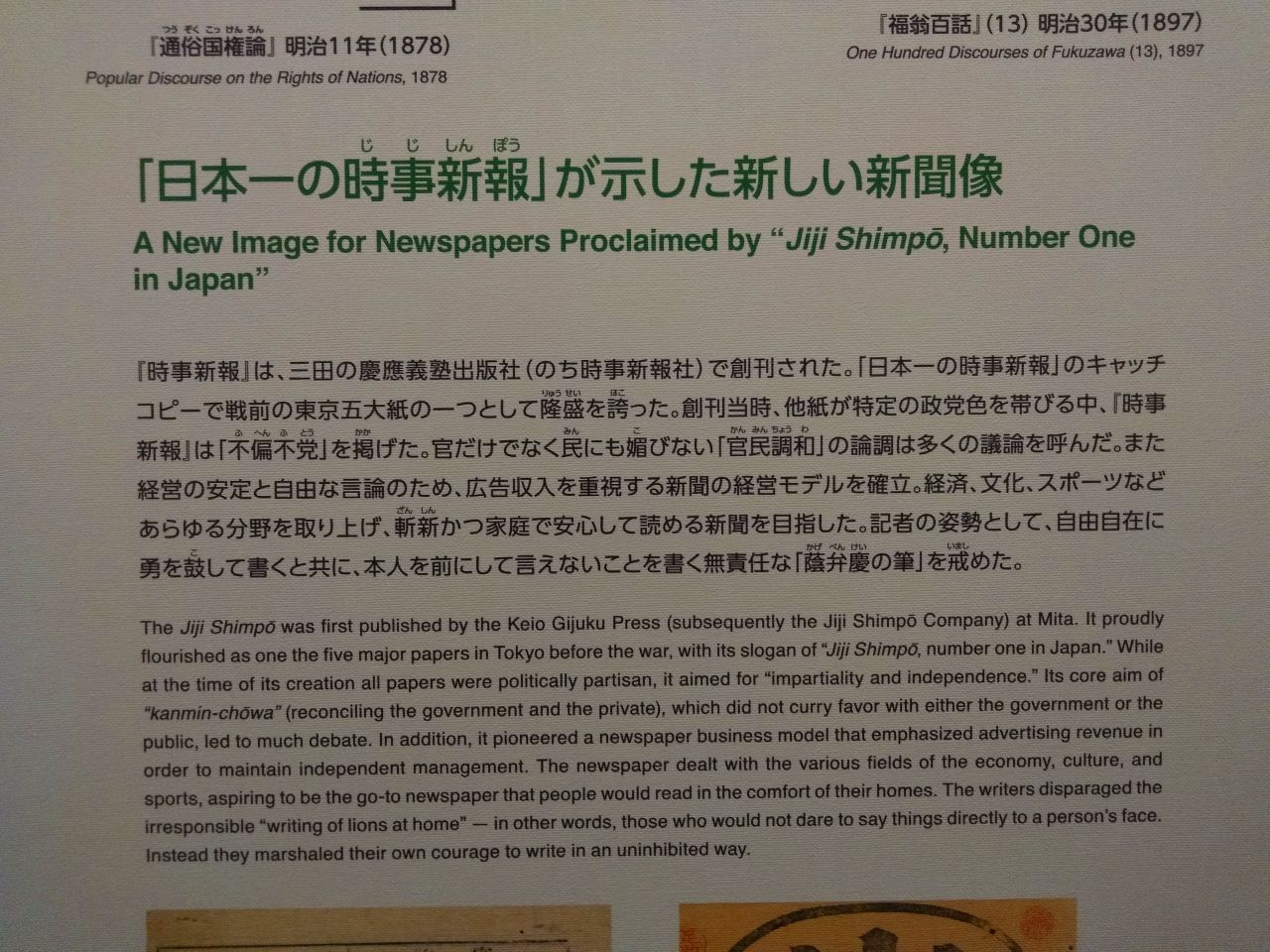

▼122▼諭吉が出した新聞「時事新報」の創刊号

現在の官報に似た紙面

▼123▼

▼124▼

▼125▼

▼126▼

▼127▼

▼128▼

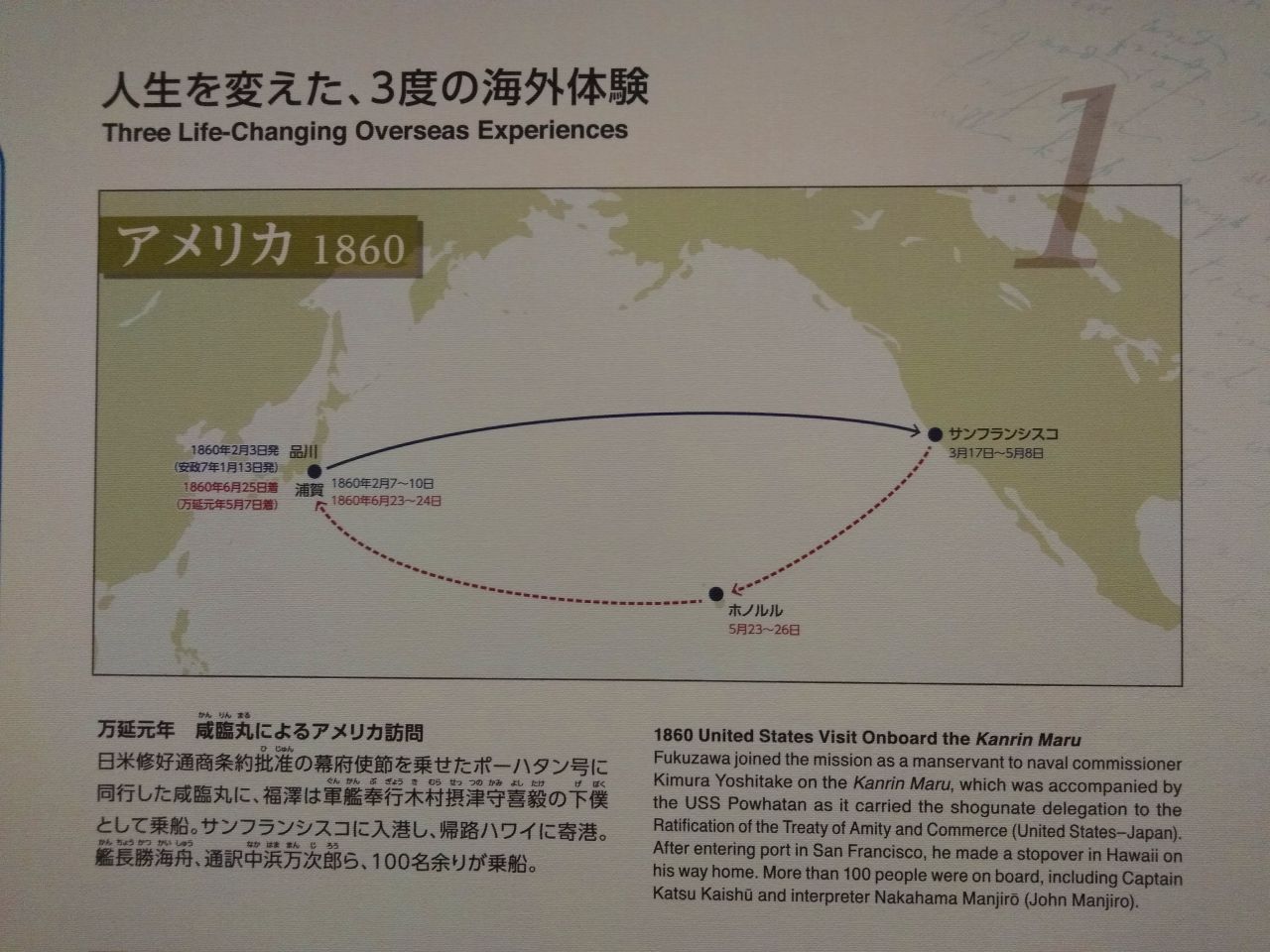

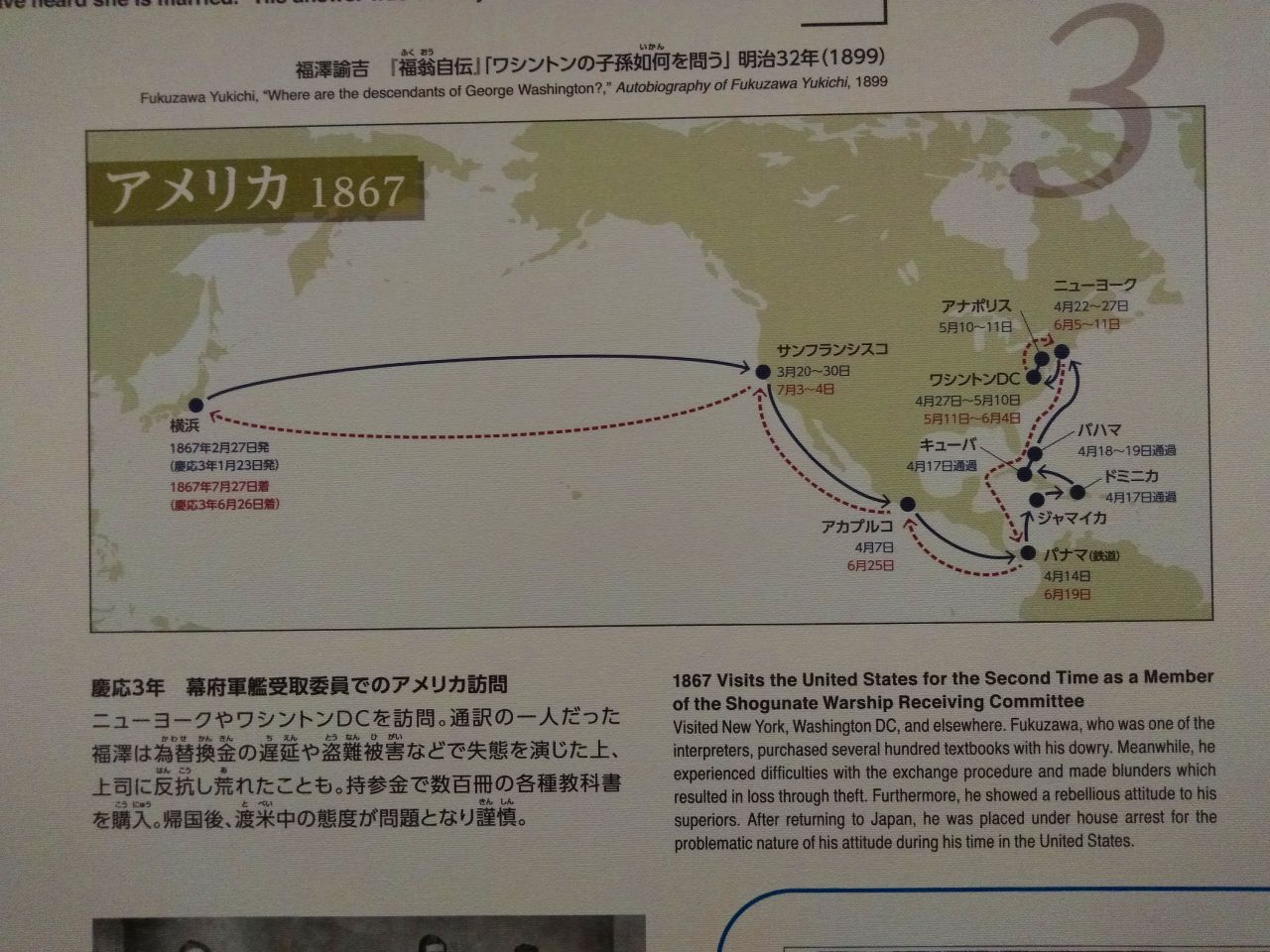

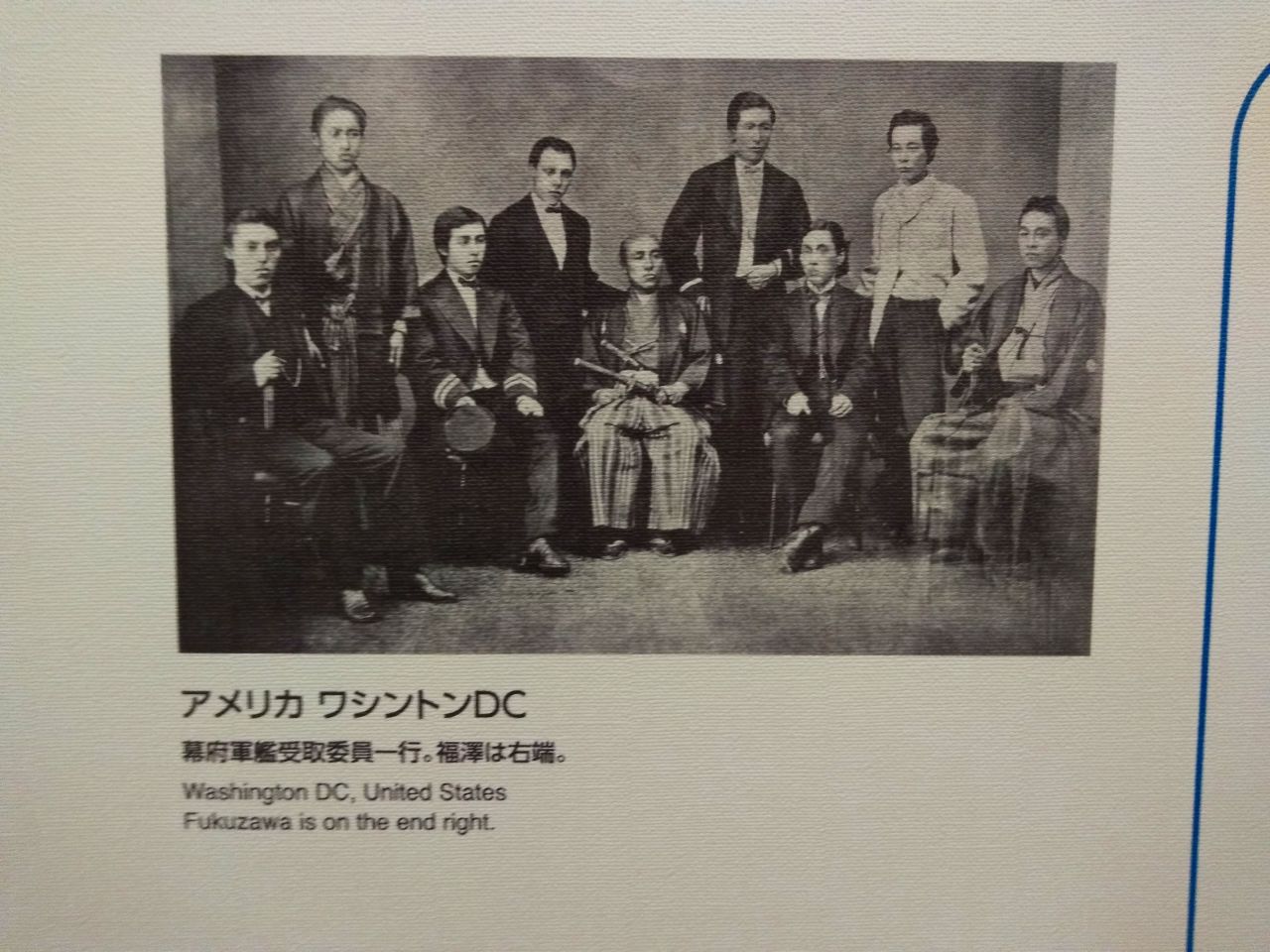

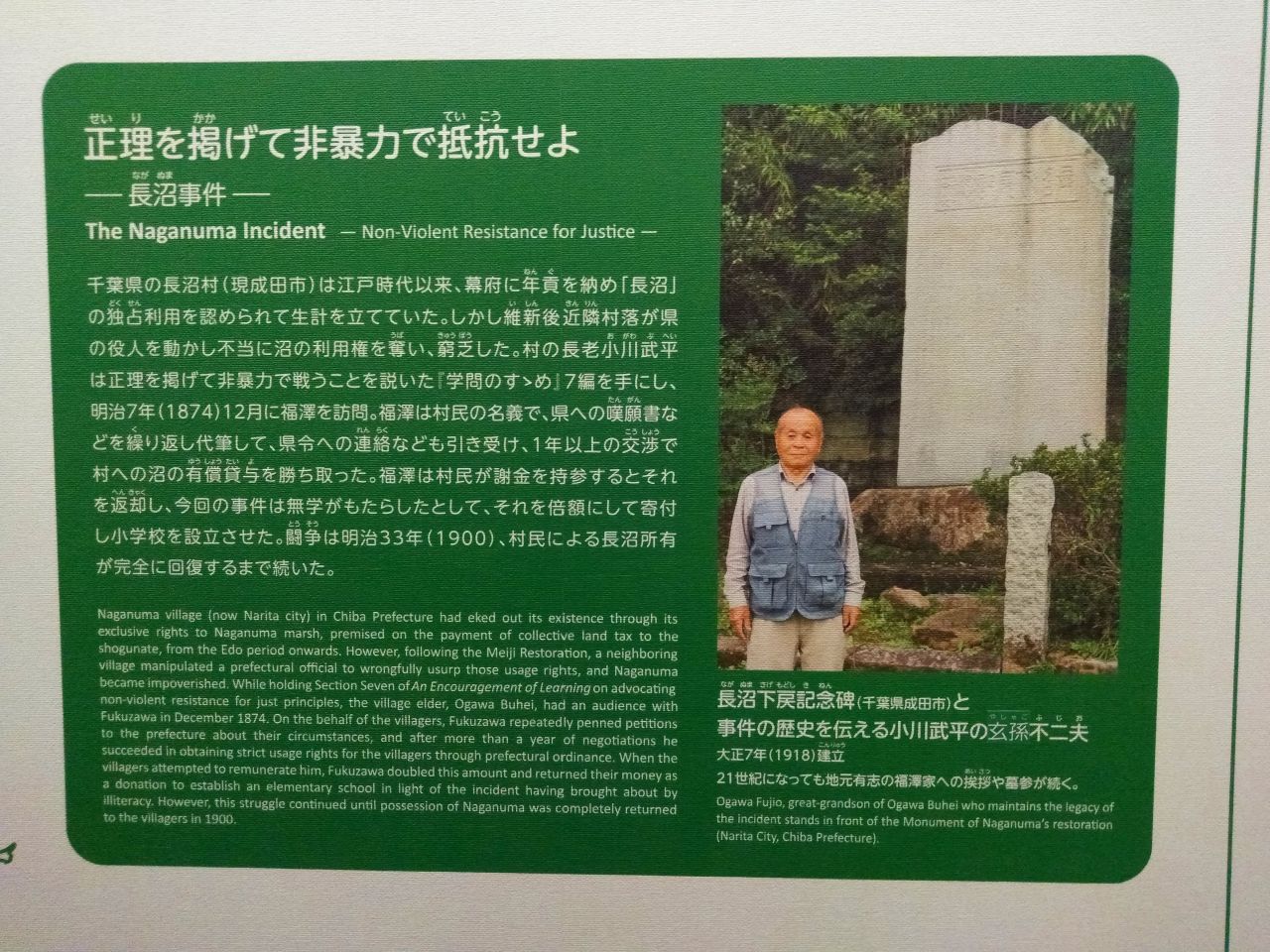

▼129▼とにかくスゴい行動力だと思います

▼130▼

▼131▼

▼132▼

▼133▼

▼134▼

▼135▼

▼136▼

▼137▼

▼138▼

▼139▼

▼140▼

▼141▼

▼142▼

▼143▼

▼144▼

▼145▼

▼146▼

▼147▼

▼148▼

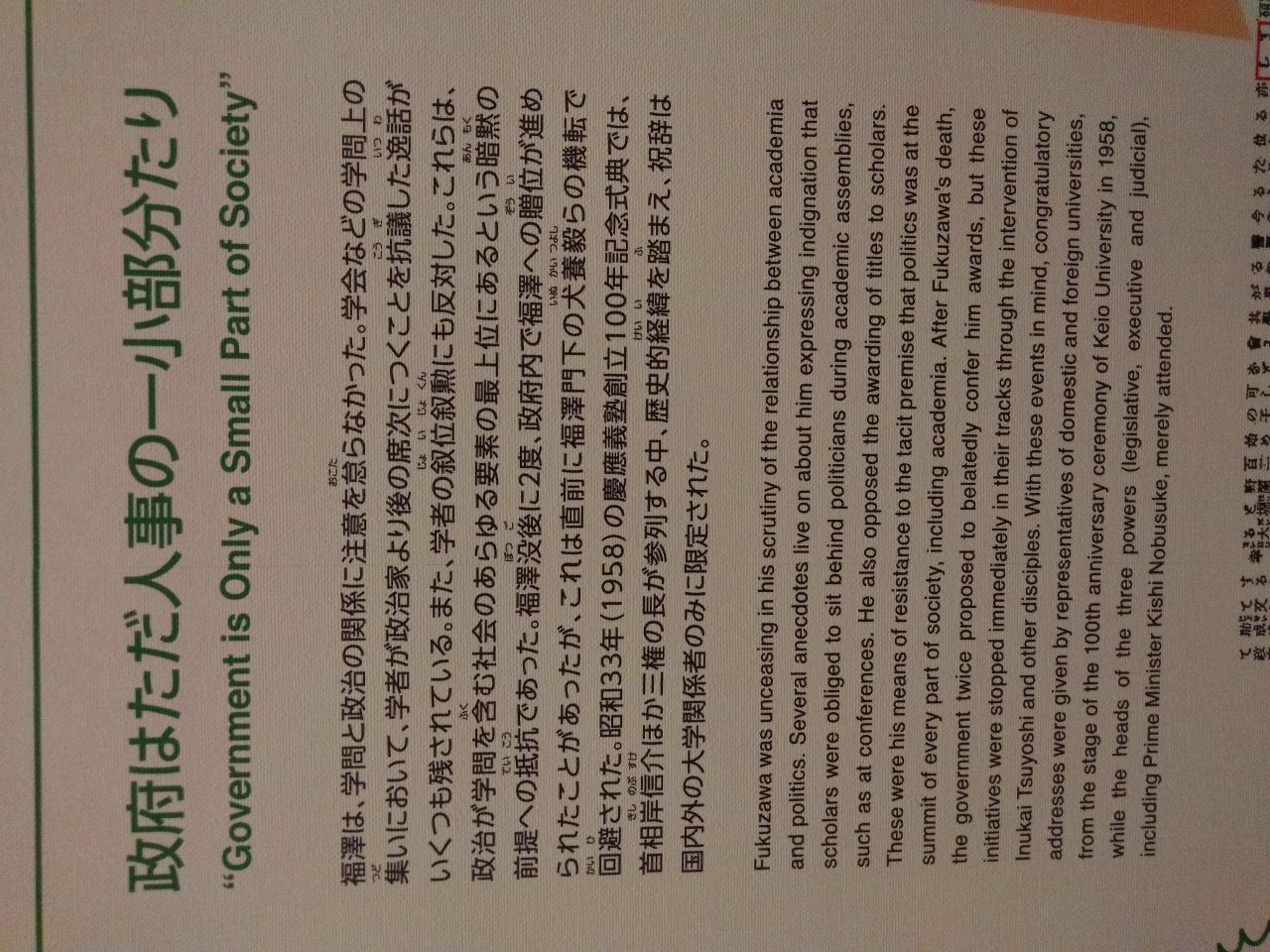

▼149▼

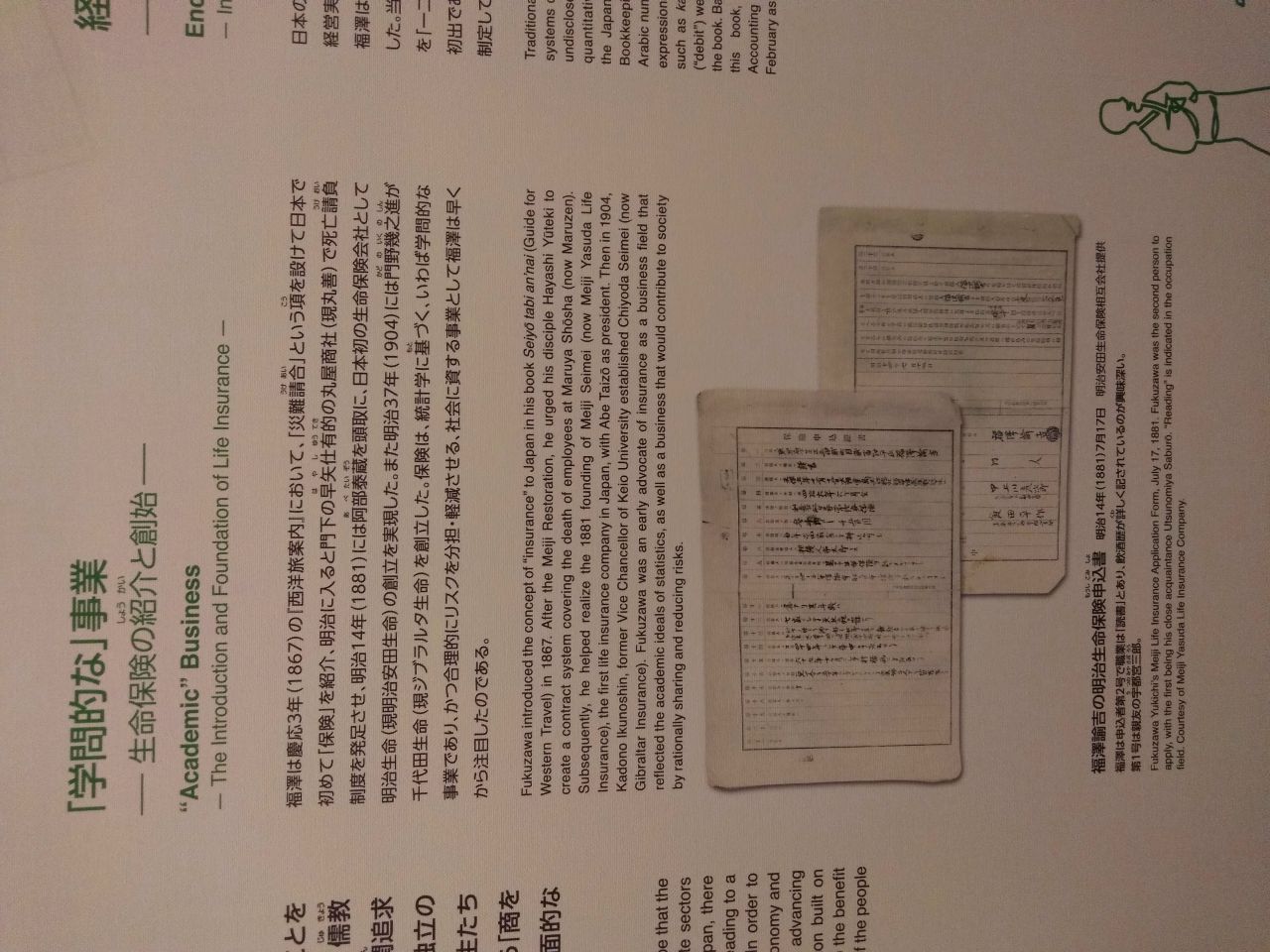

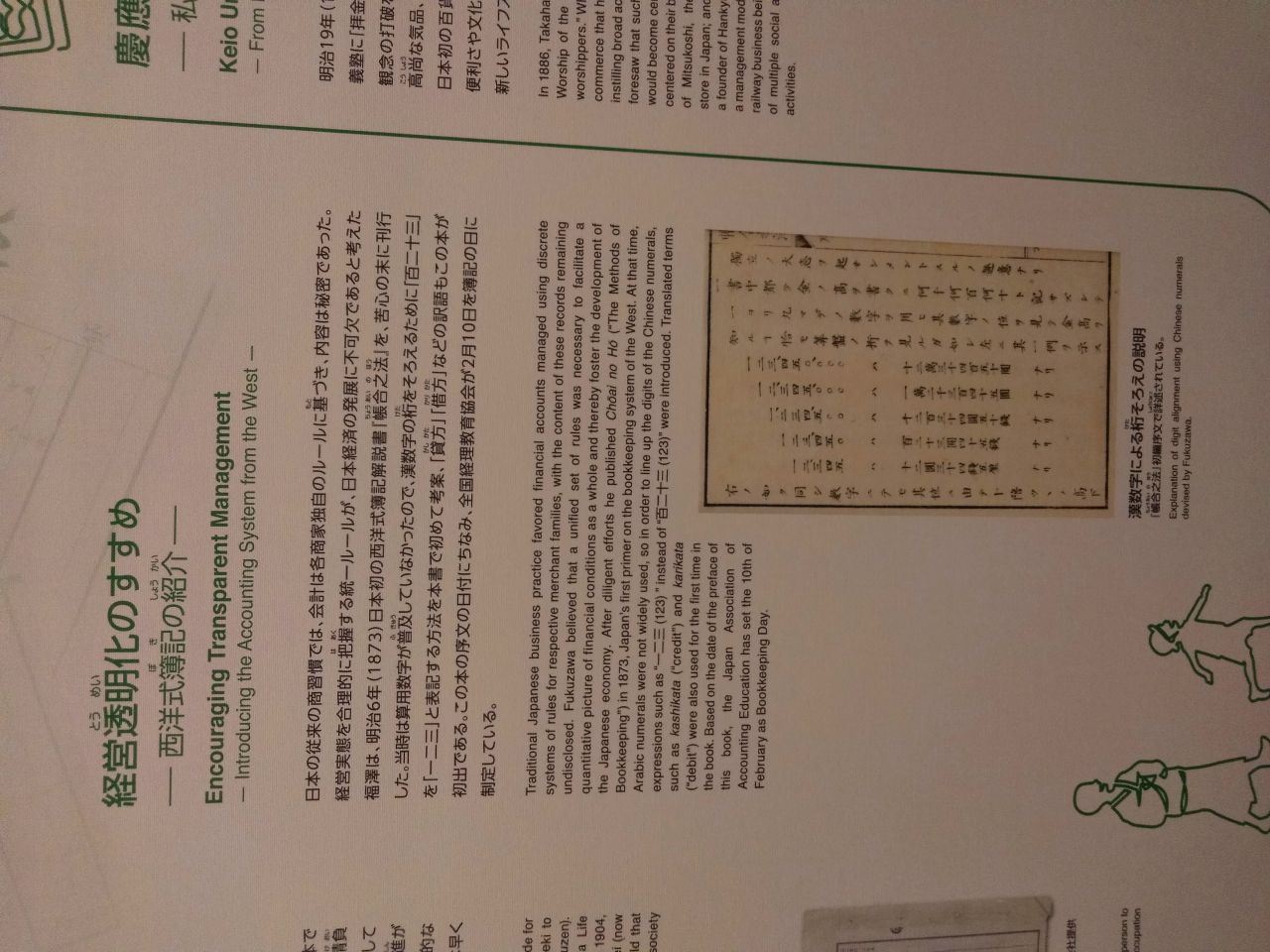

▼150▼

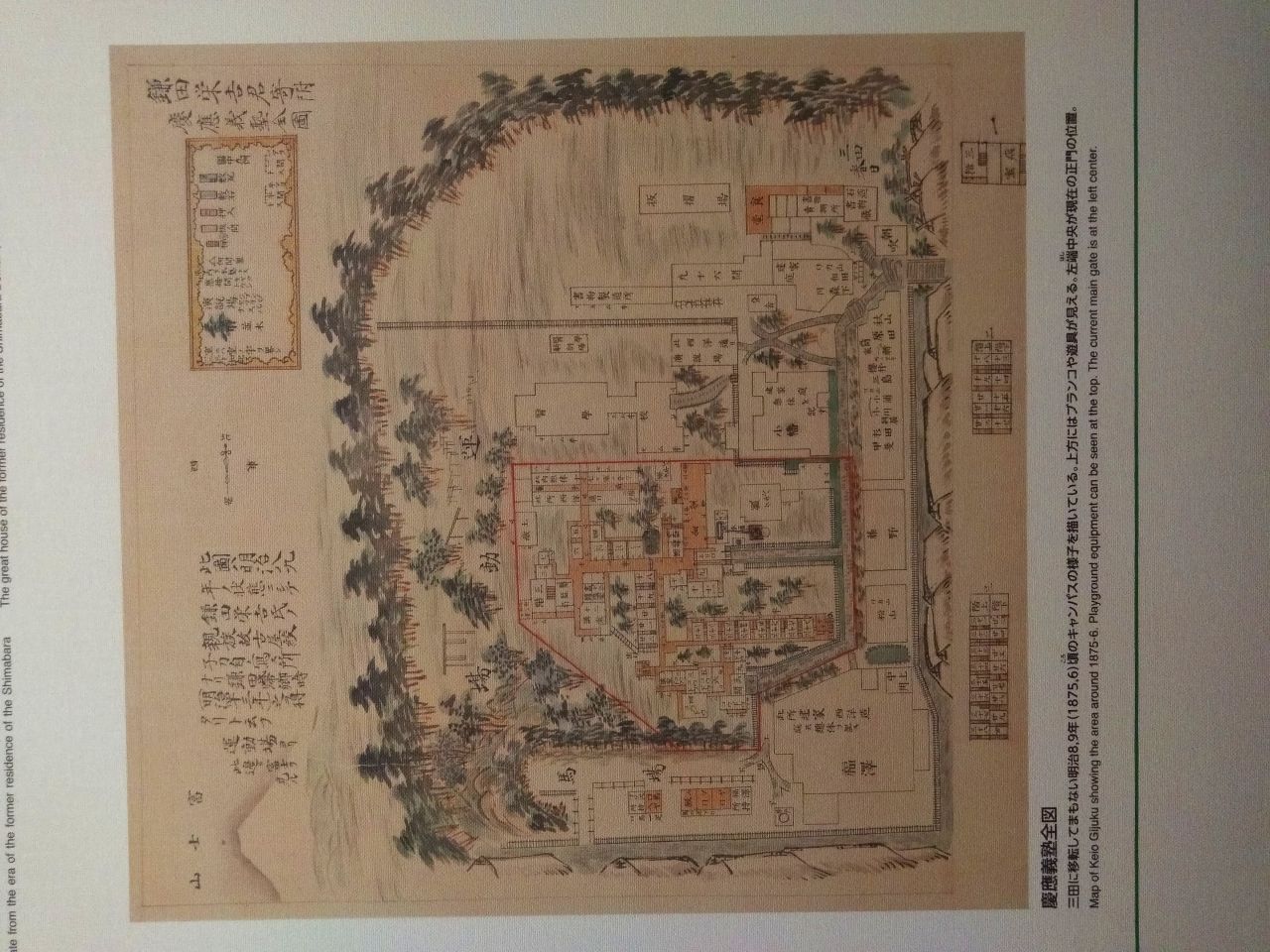

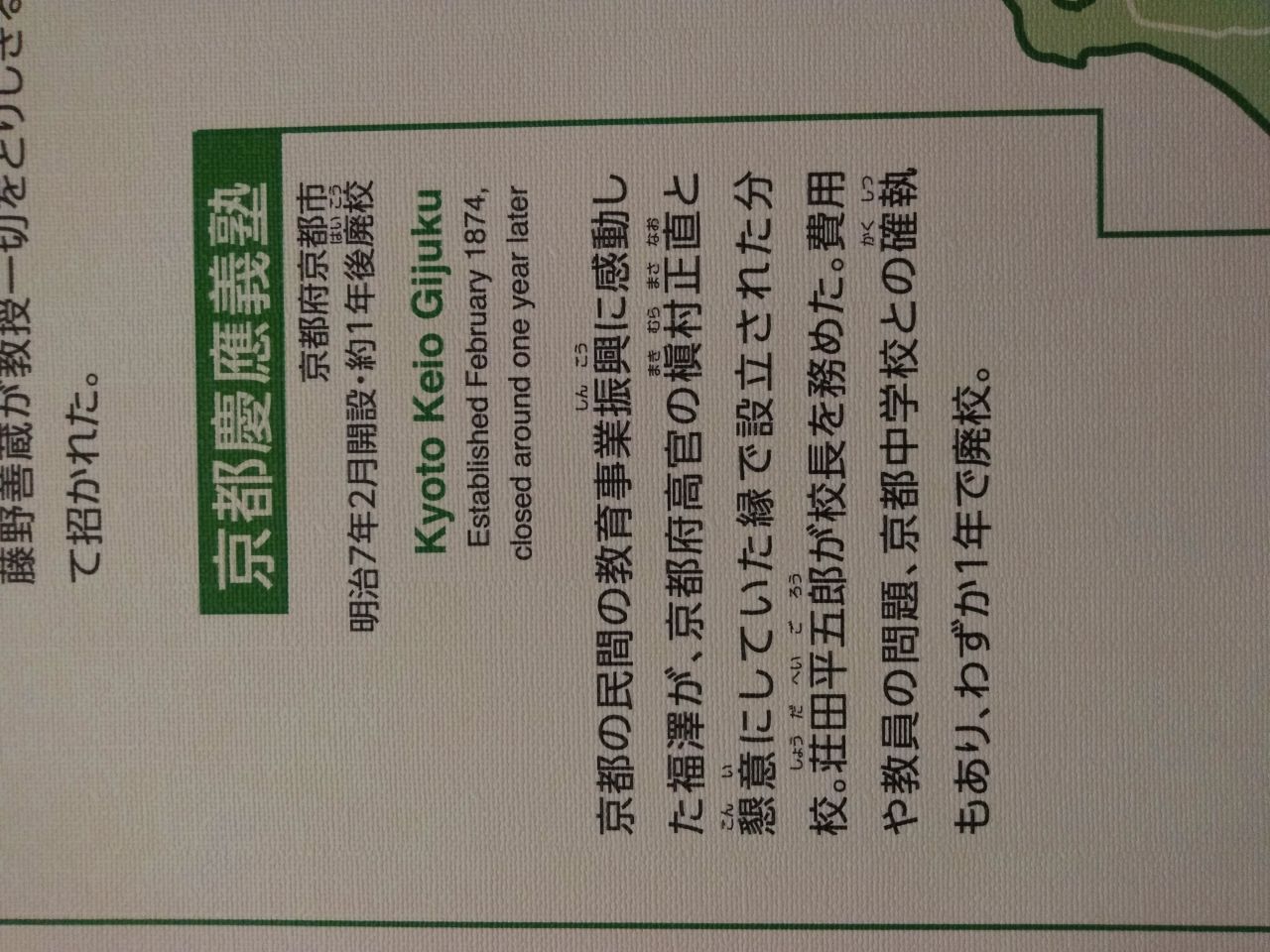

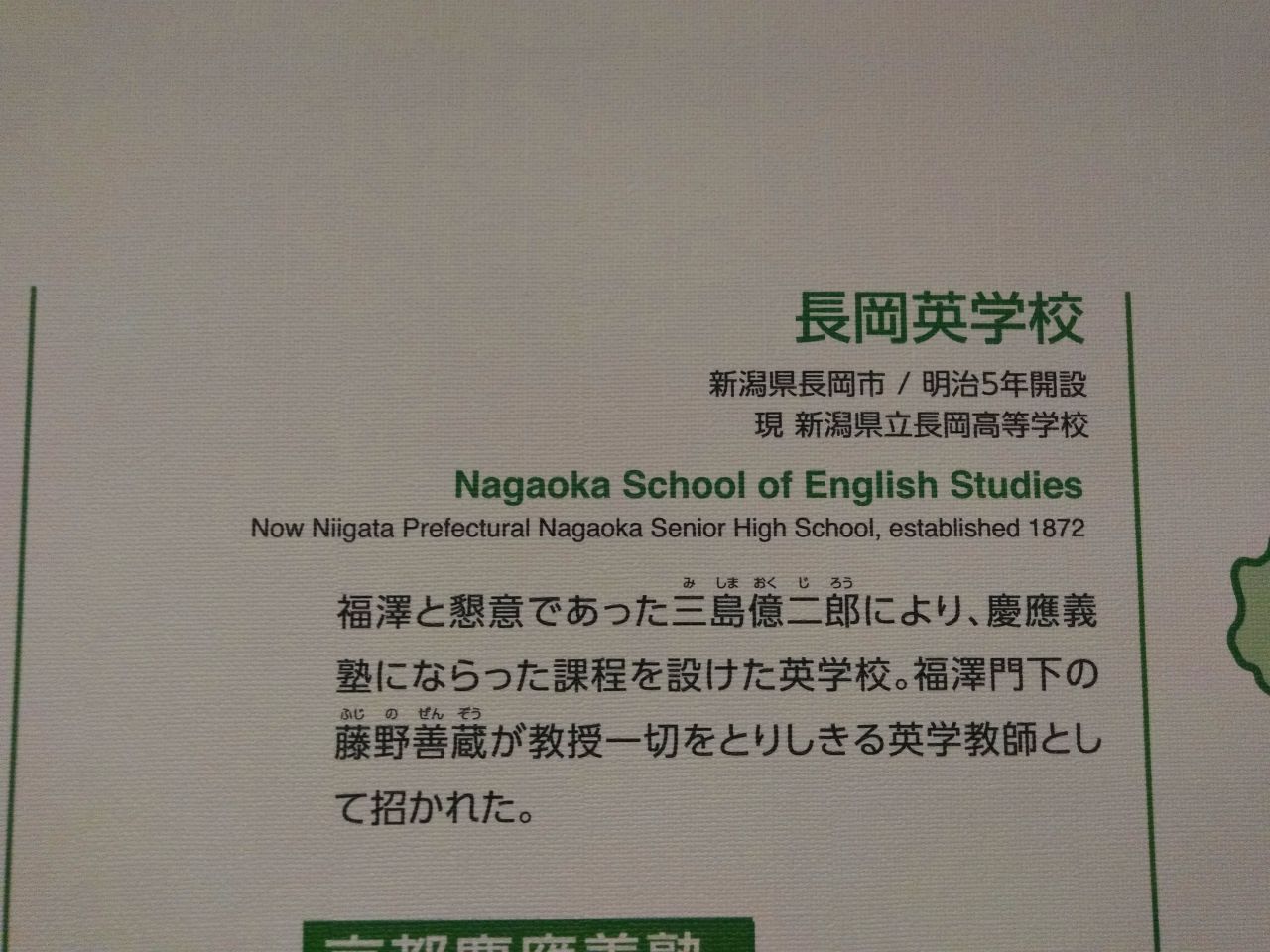

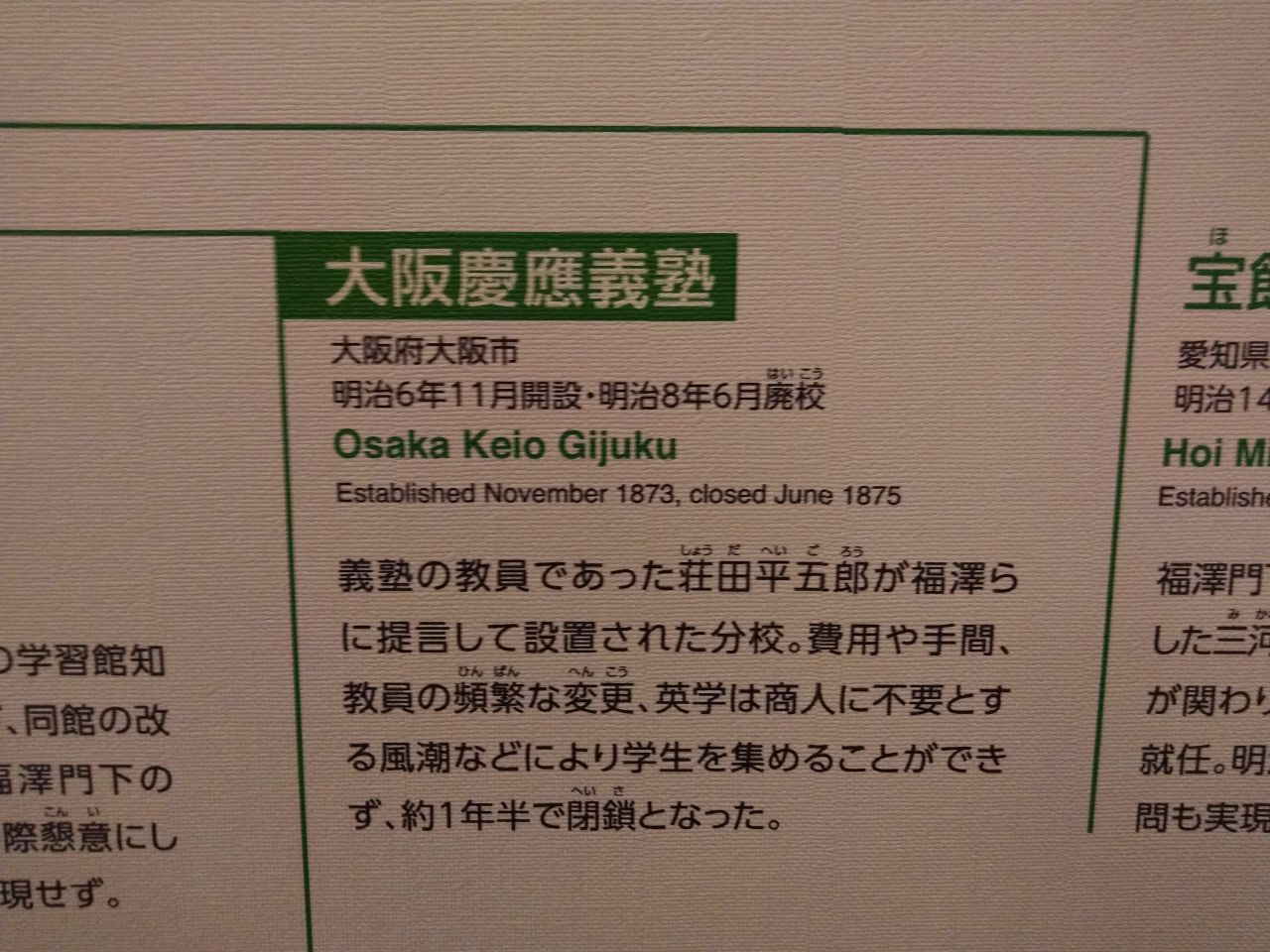

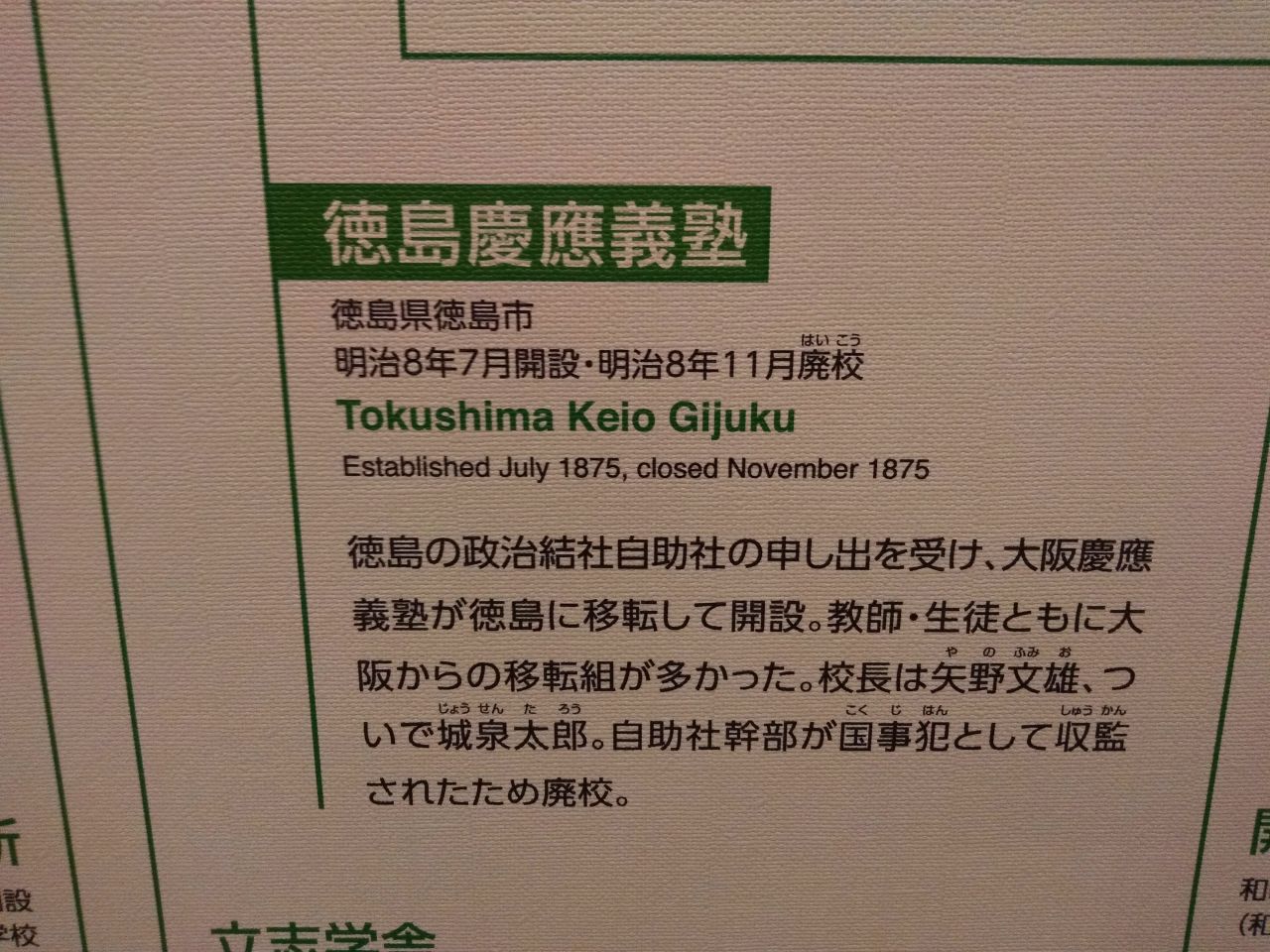

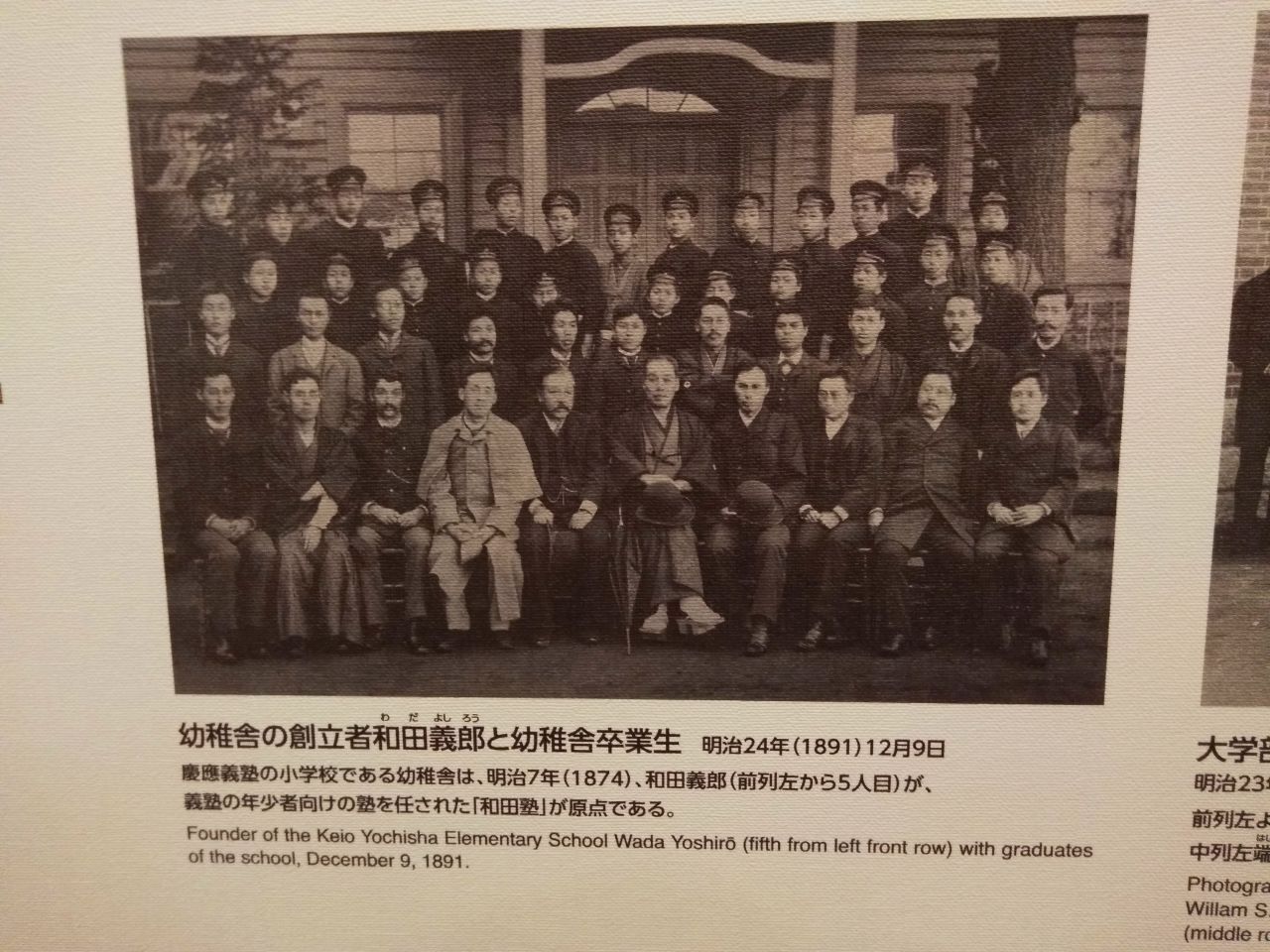

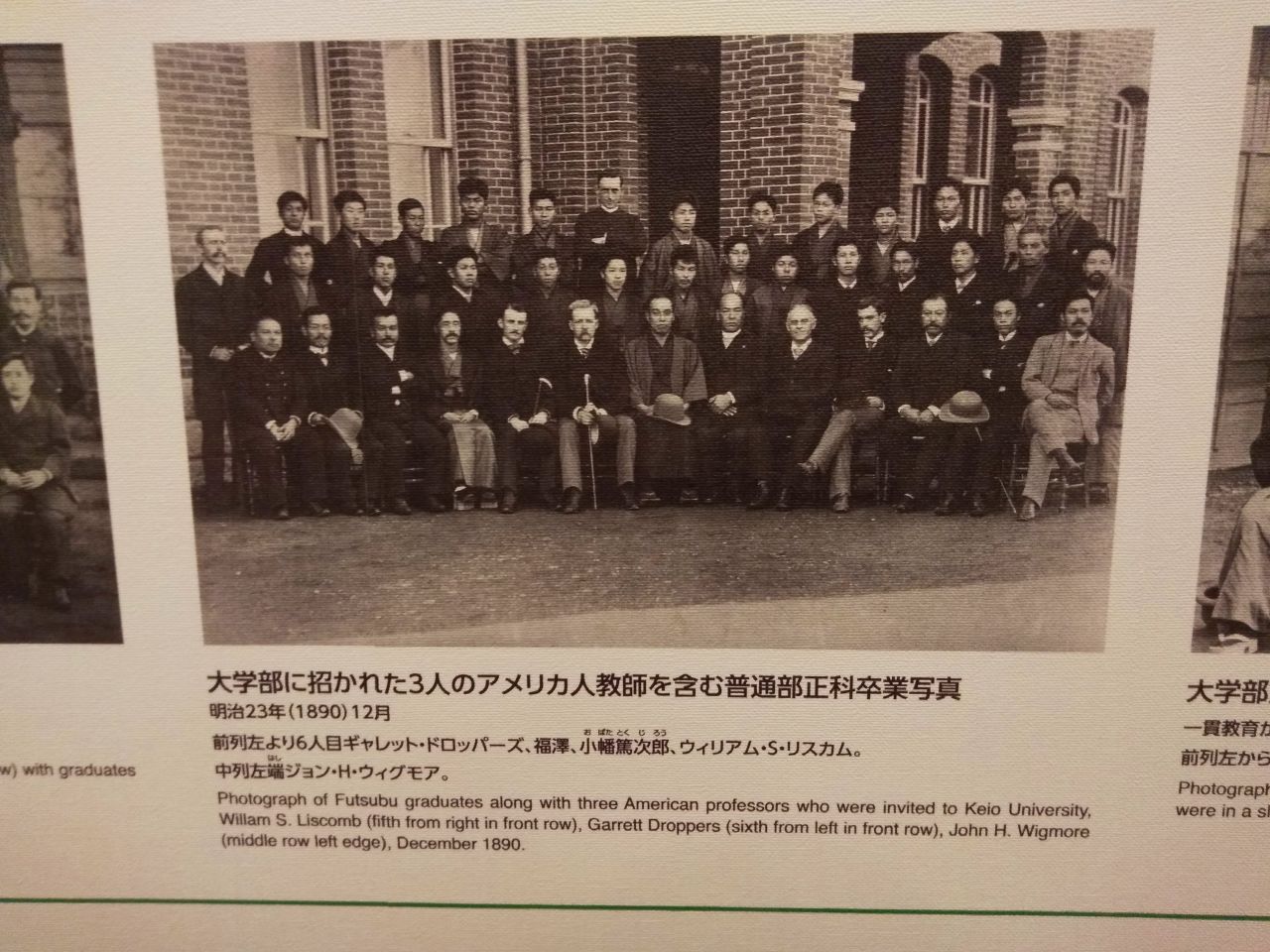

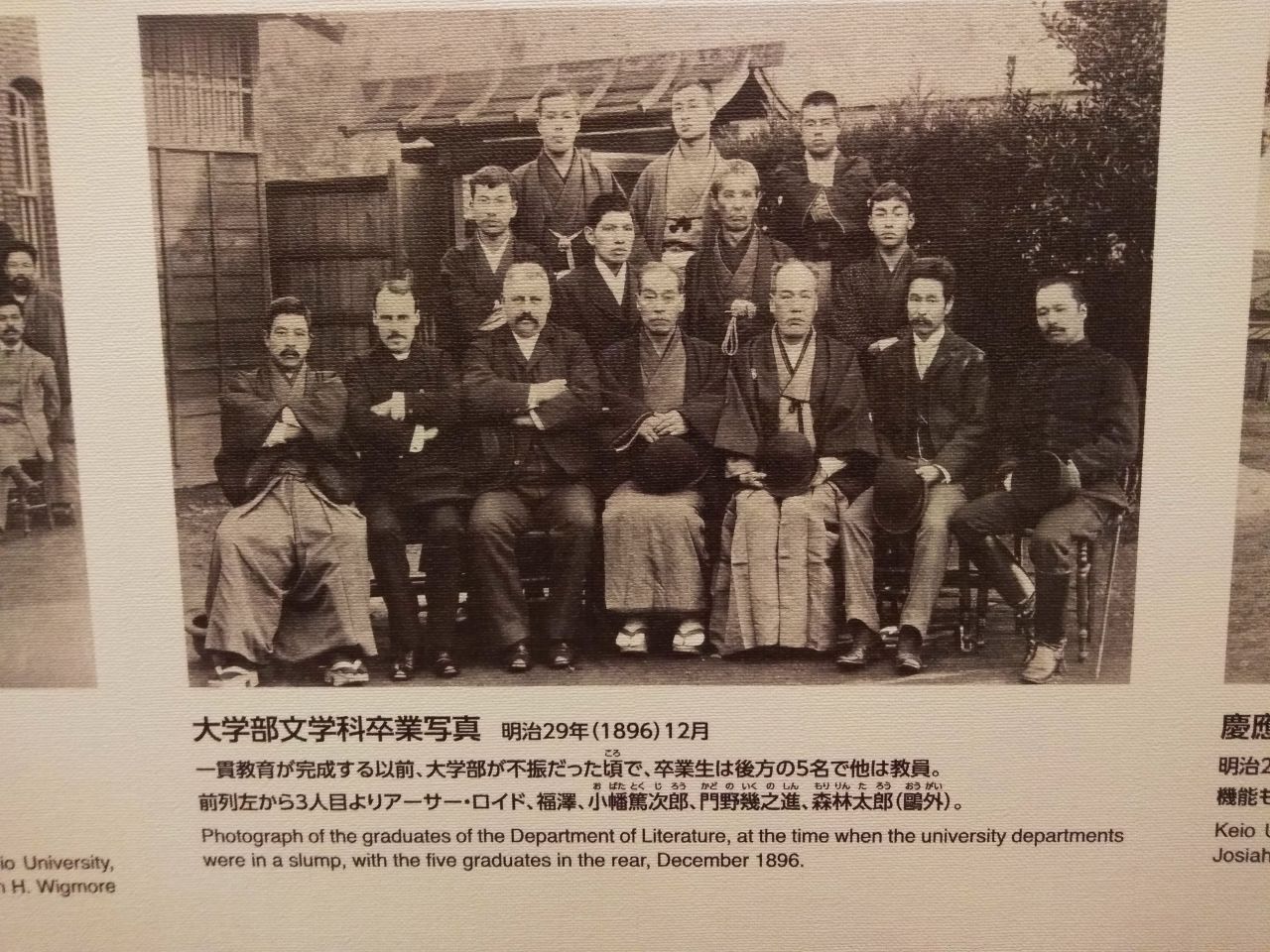

▼151▼かつて慶応義塾は、京都、大阪、徳島にも分校があった

▼152▼

▼153▼

▼154▼

▼155▼

▼156▼

▼157▼

▼158▼

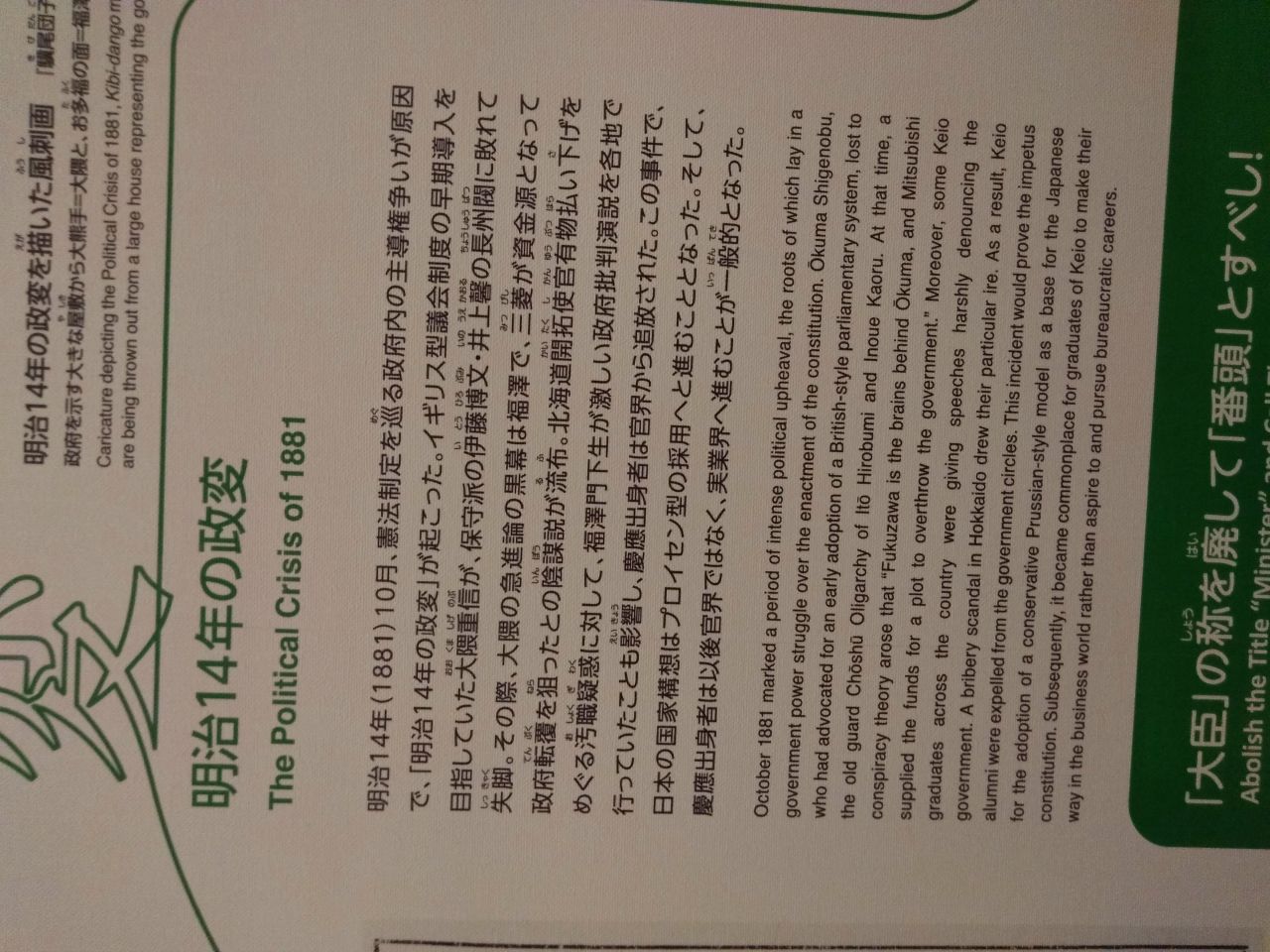

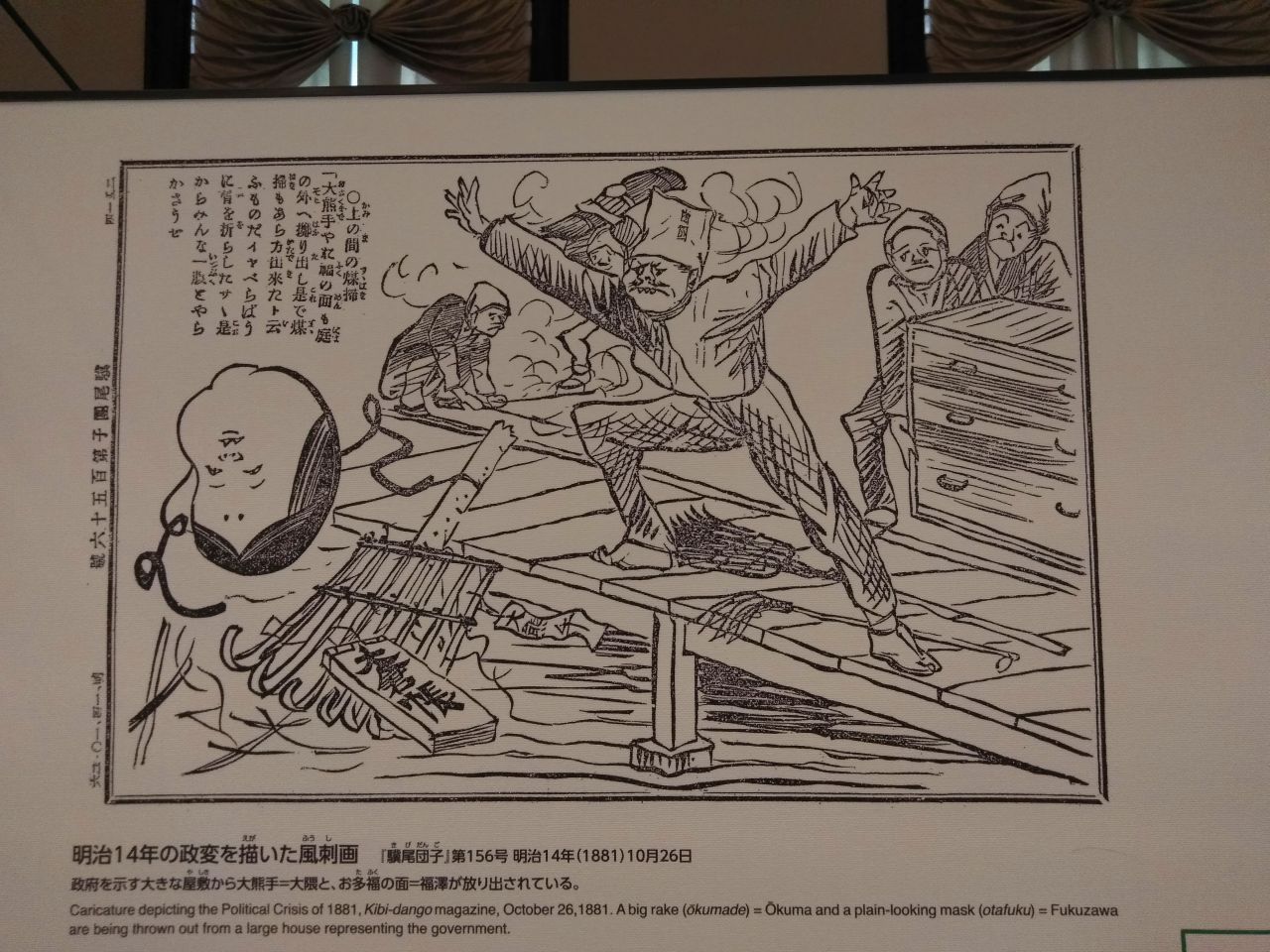

▼159▼大臣を番頭にする改名は、今でも面白い案だと思う

▼160▼

▼161▼

▼162▼

▼163▼

▼164▼

▼165▼

▼166▼

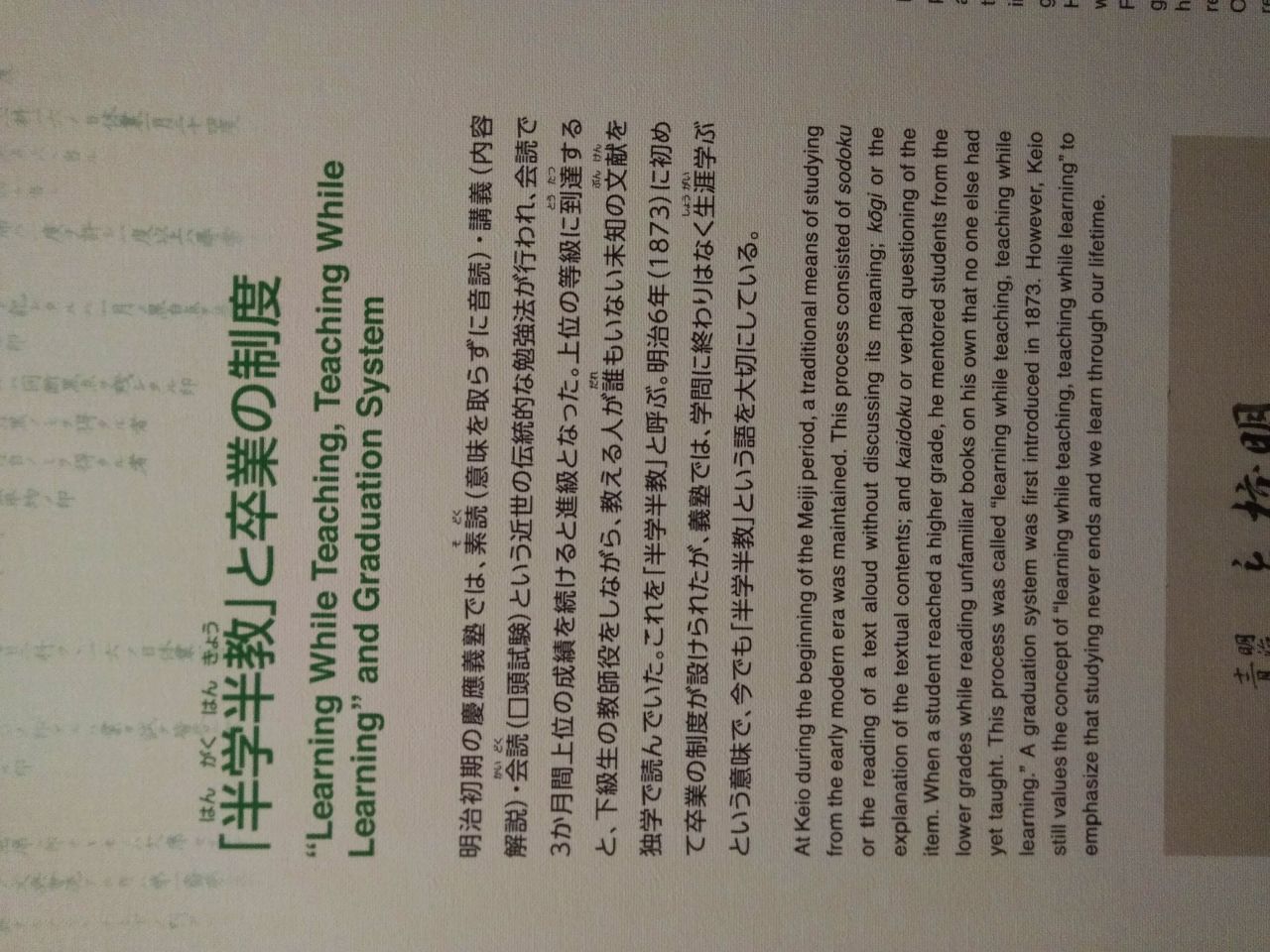

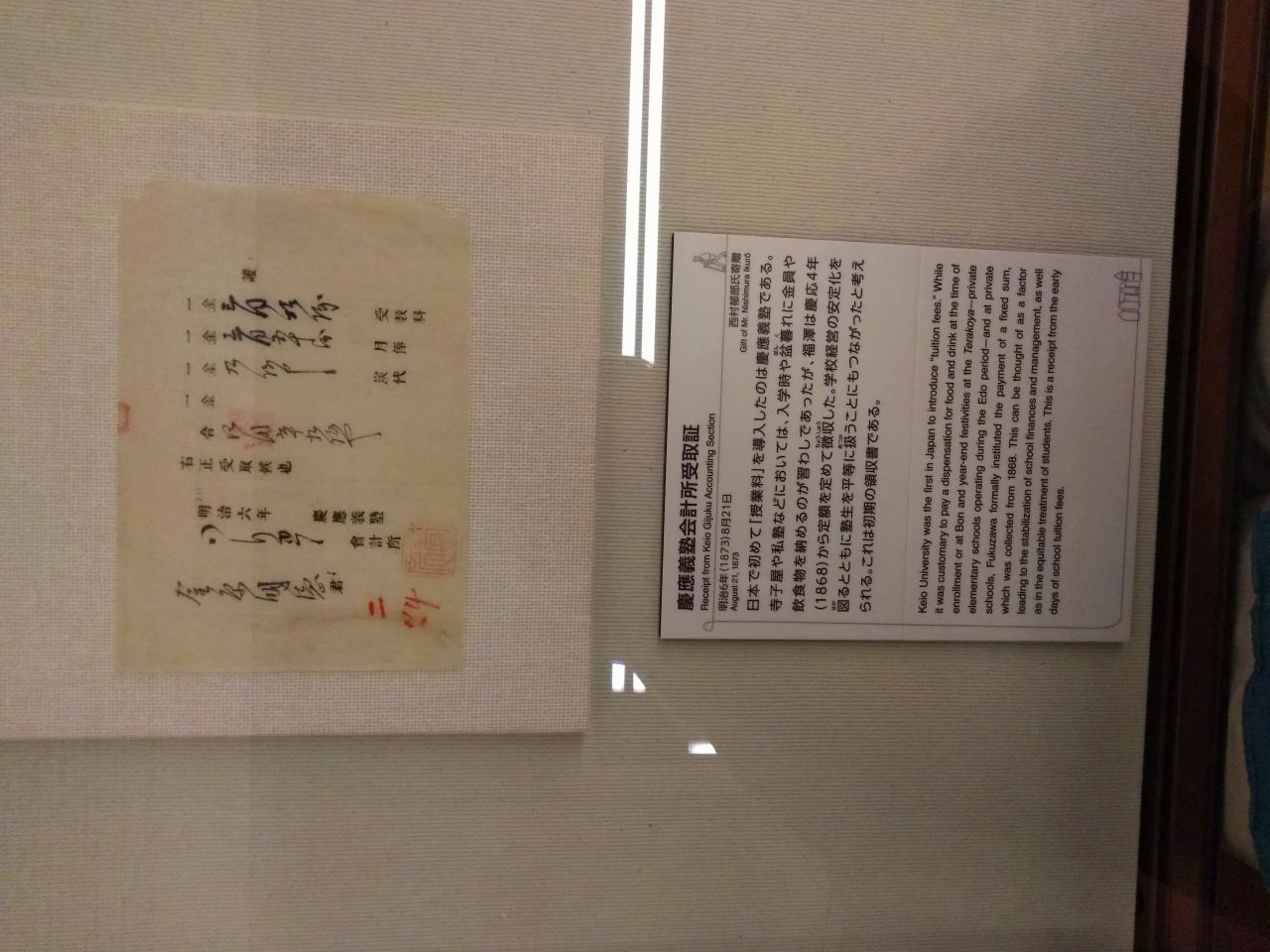

▼167▼「授業料」の創設 いかにも諭吉らしい

▼168▼

▼169▼

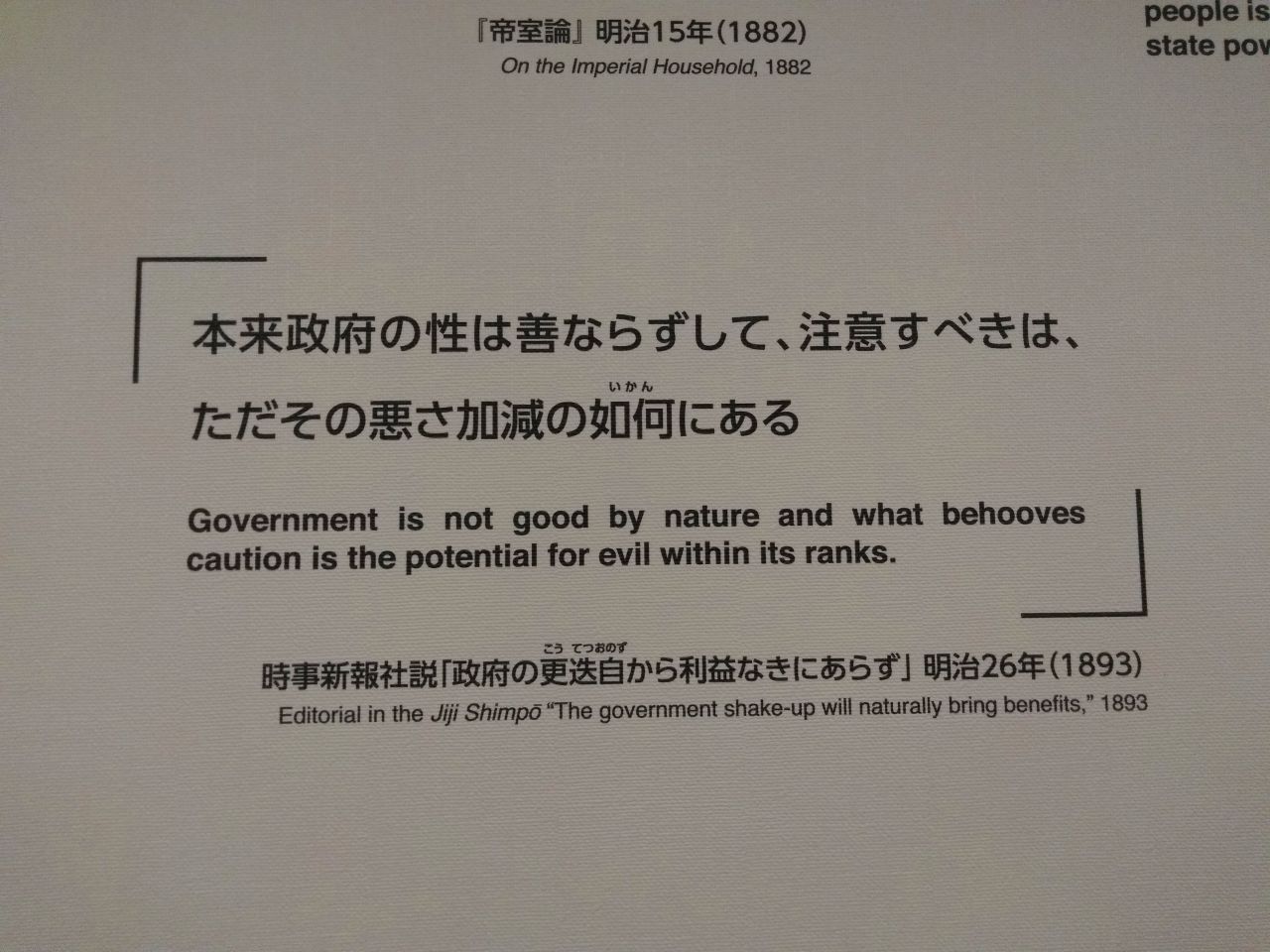

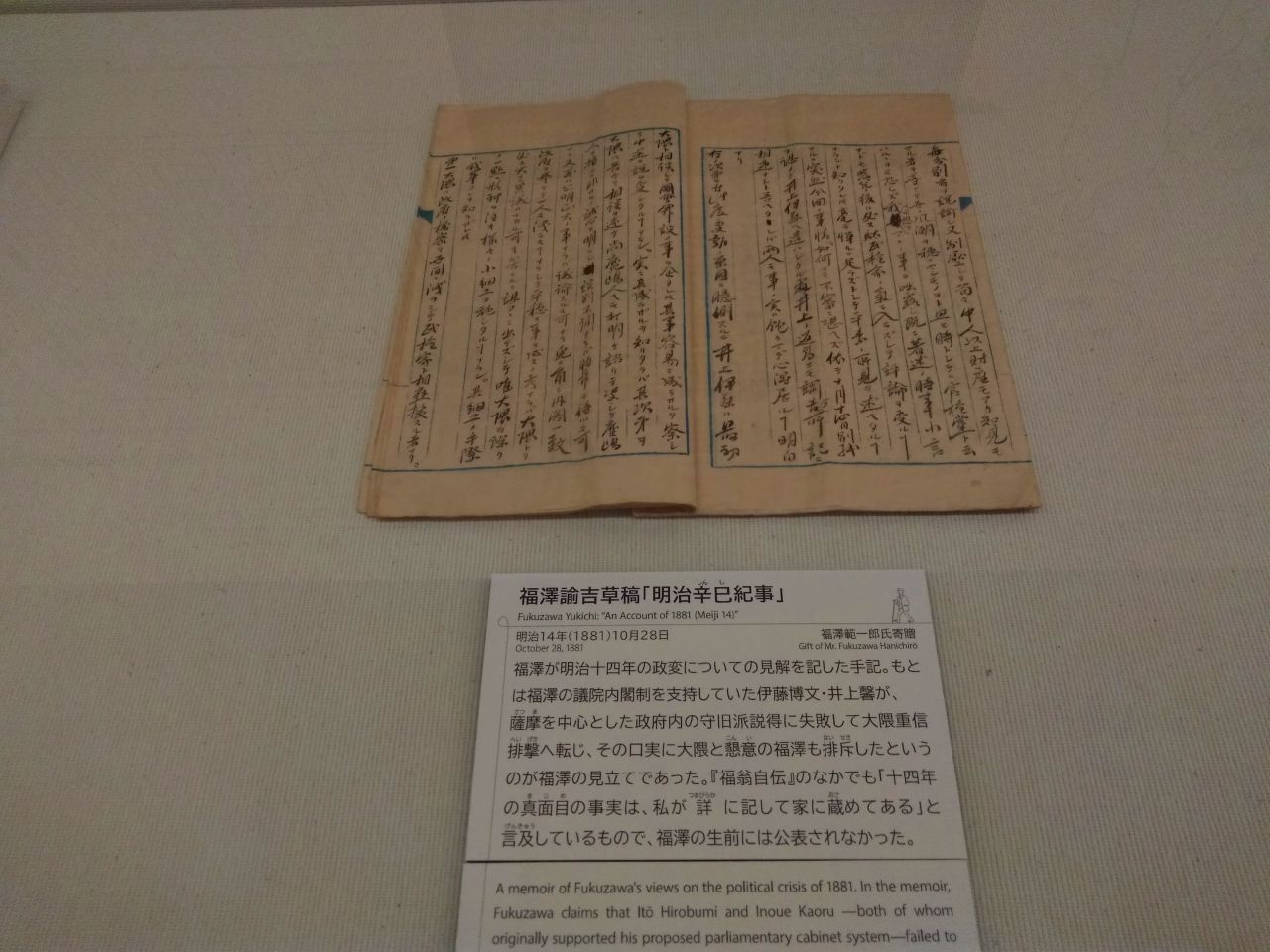

▼170▼政治家が威張るのは後進国の現象

その極致が中国共産党

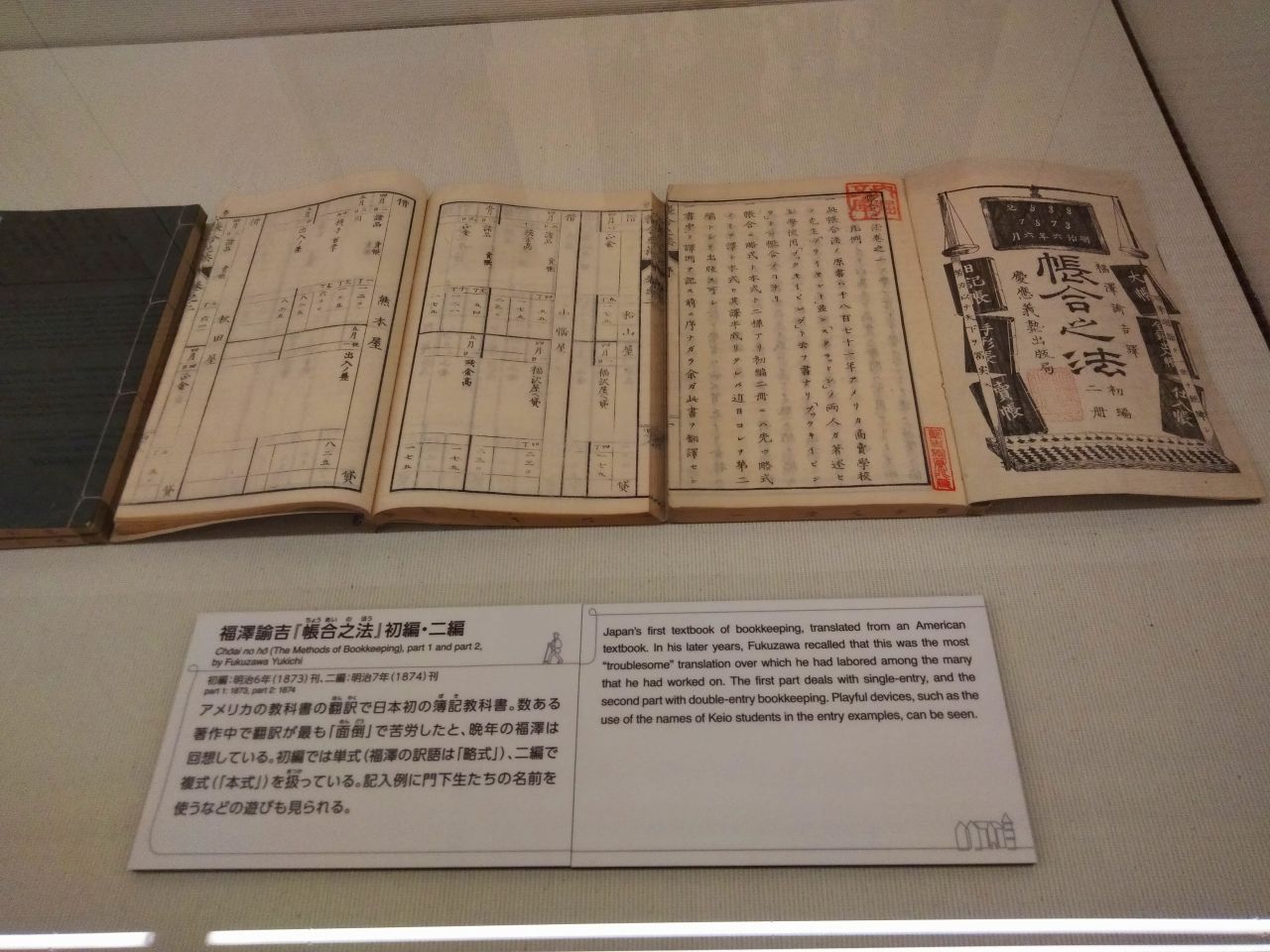

▼171▼複式簿記で苦労した諭吉

▼172▼すでに洋服が多いのに、諭吉は和服を着てますね

▼173▼権威的な袴(はかま)は嫌ったが、庶民的な着物は好きだった諭吉

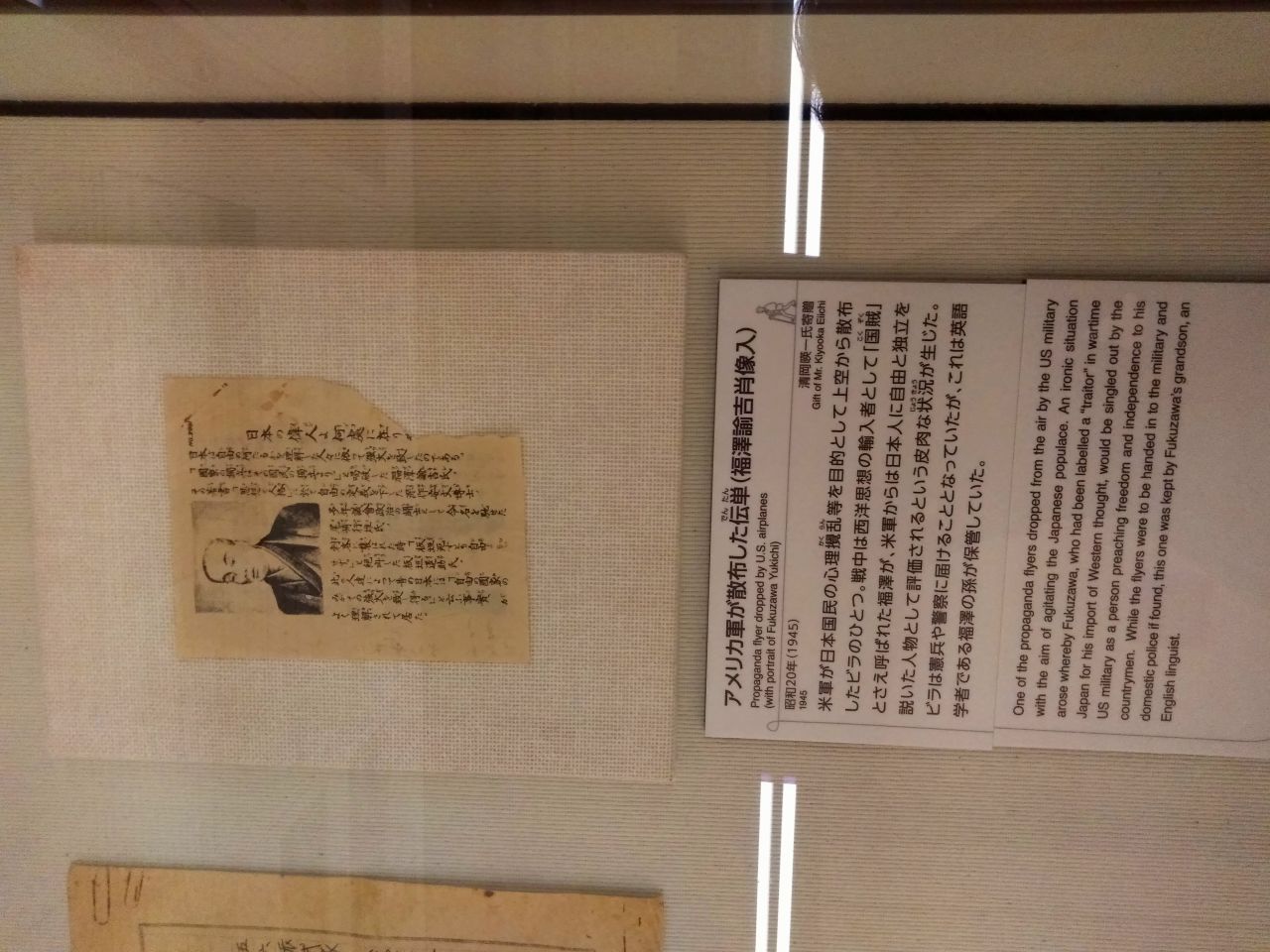

▼174▼

▼175▼

▼176▼

▼177▼

▼178▼

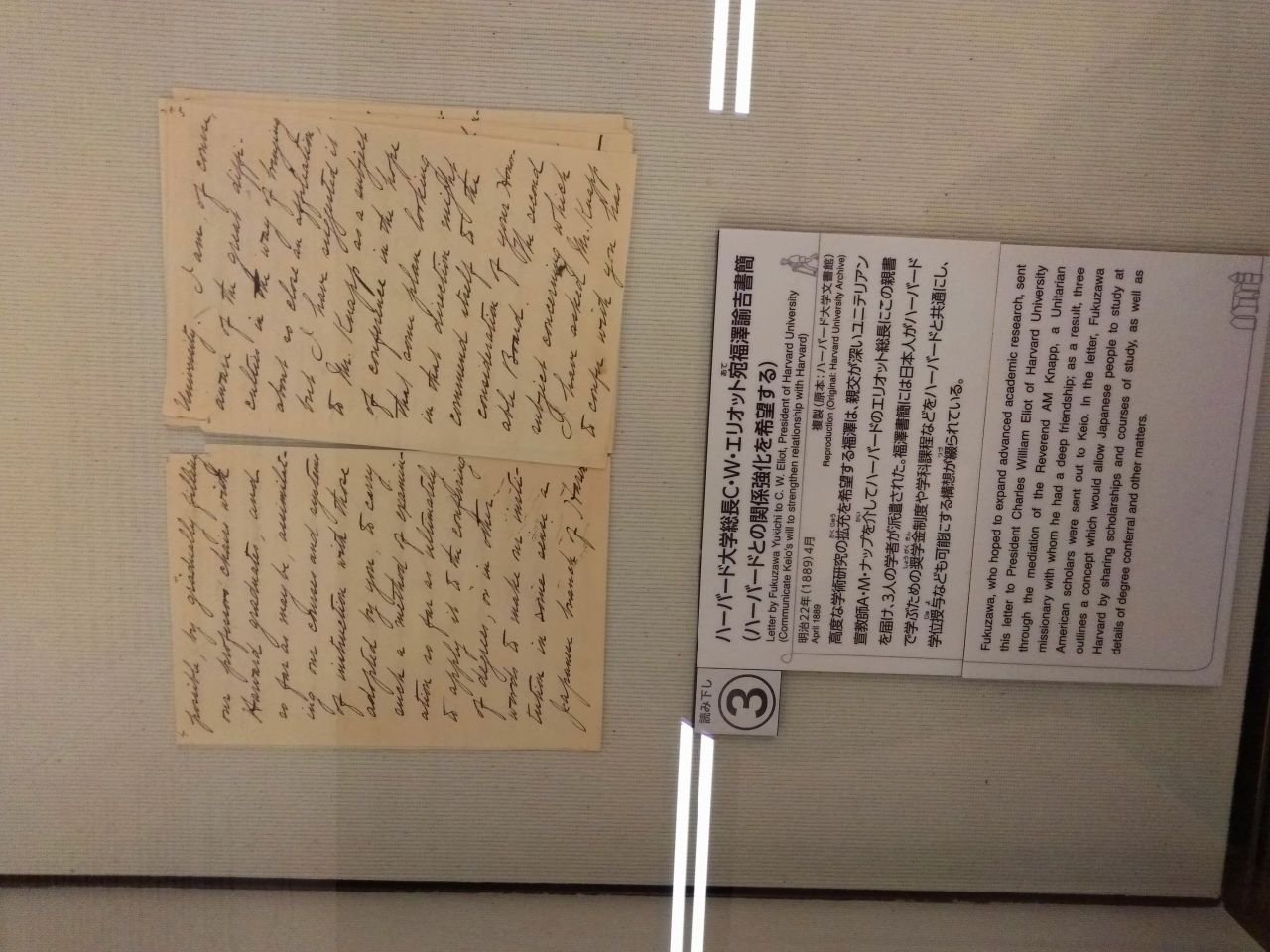

▼179▼諭吉が自筆した英文の手紙

▼180▼

▼181▼

▼182▼

▼183▼

▼184▼

▼185▼

▼186▼

▼187▼

▼188▼

▼189▼

▼190▼

▼191▼

▼192▼

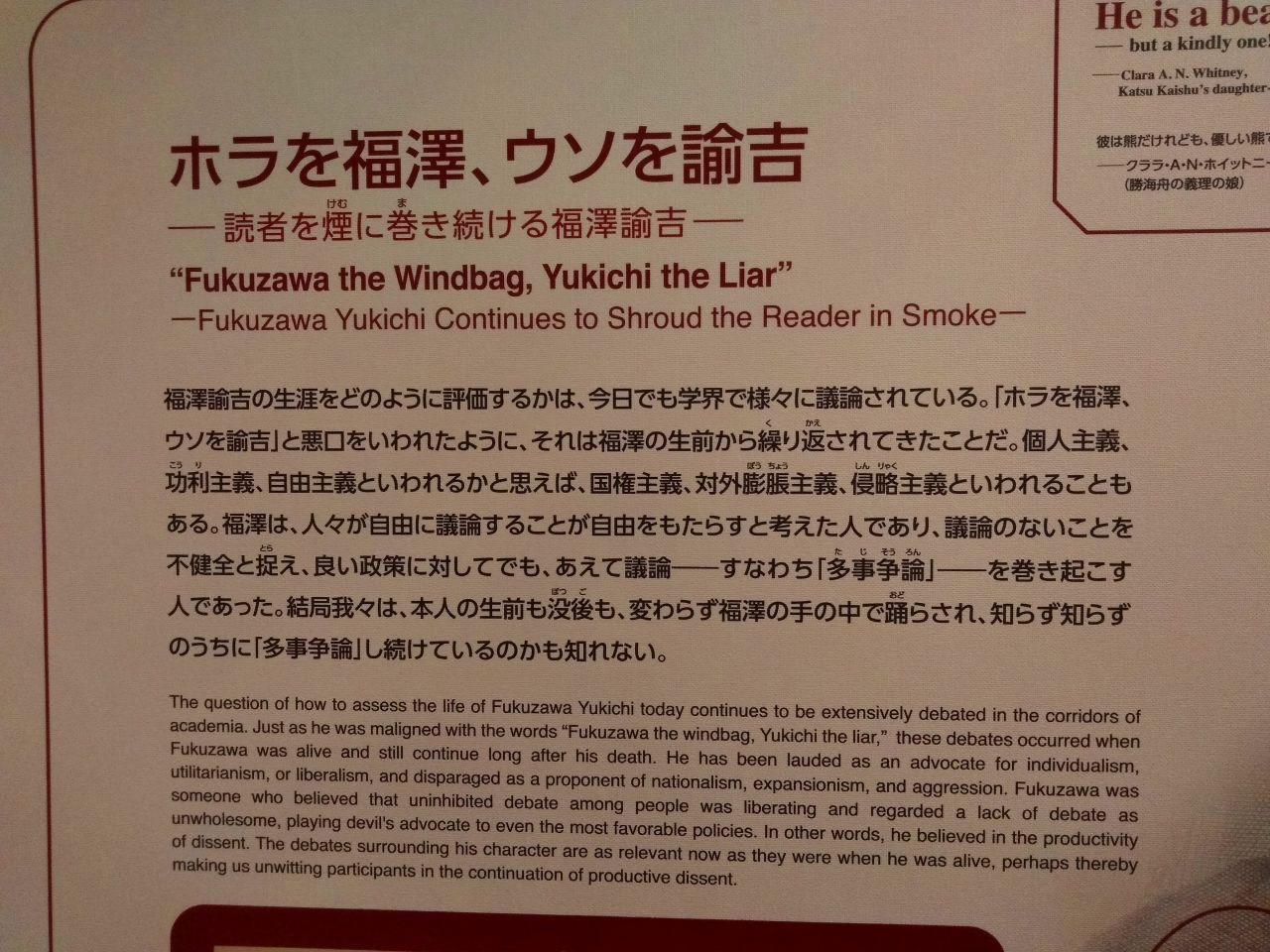

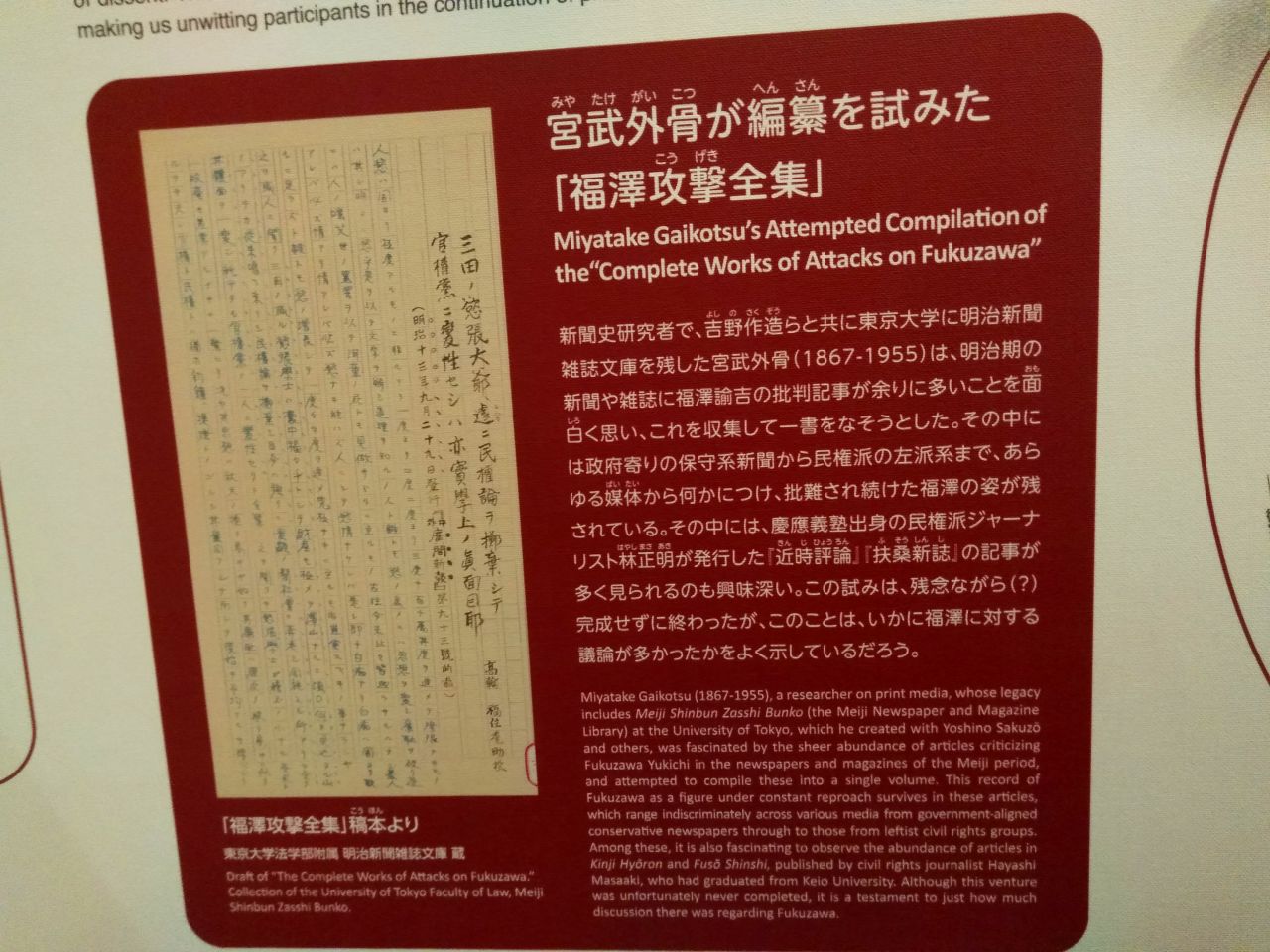

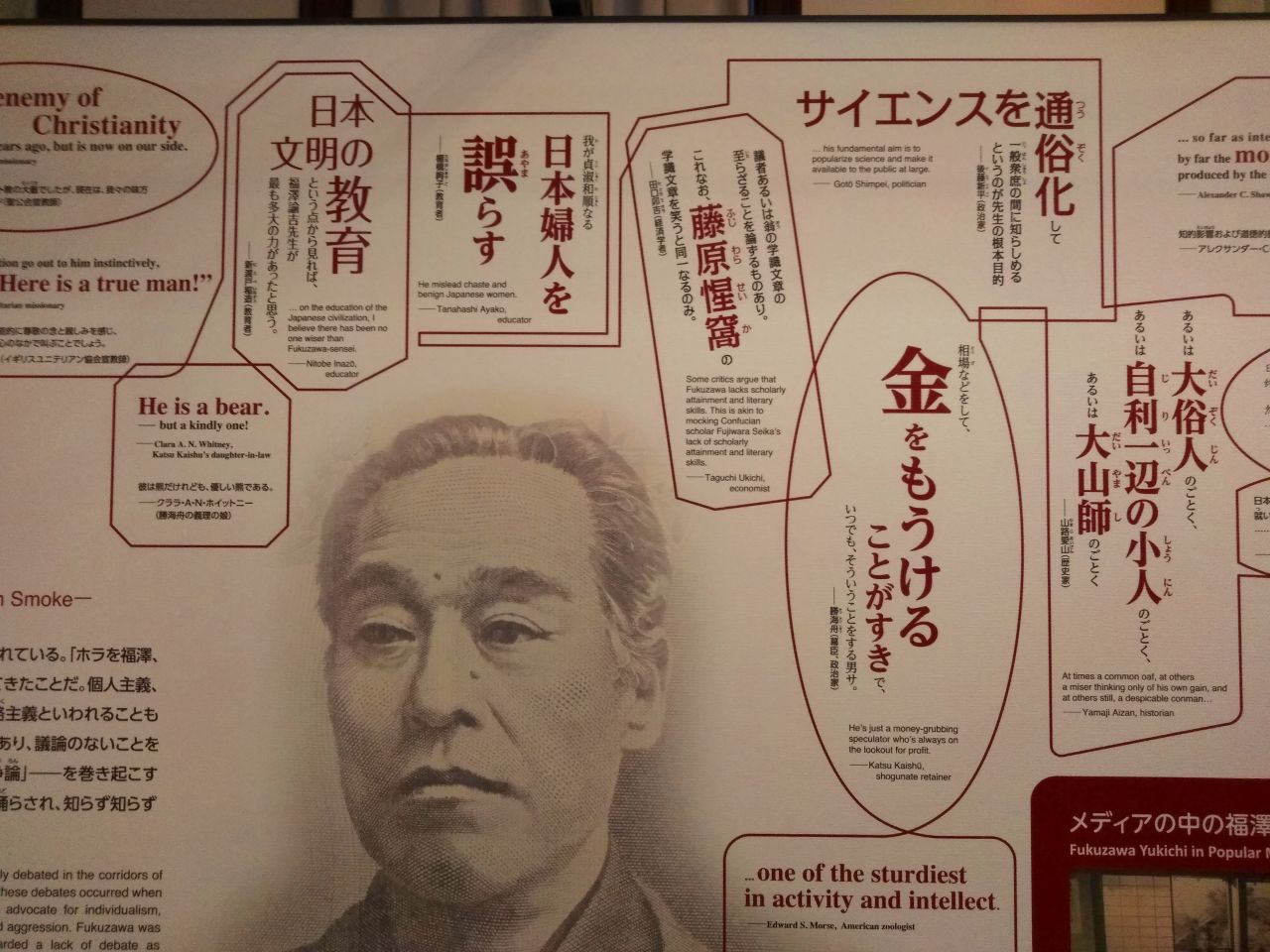

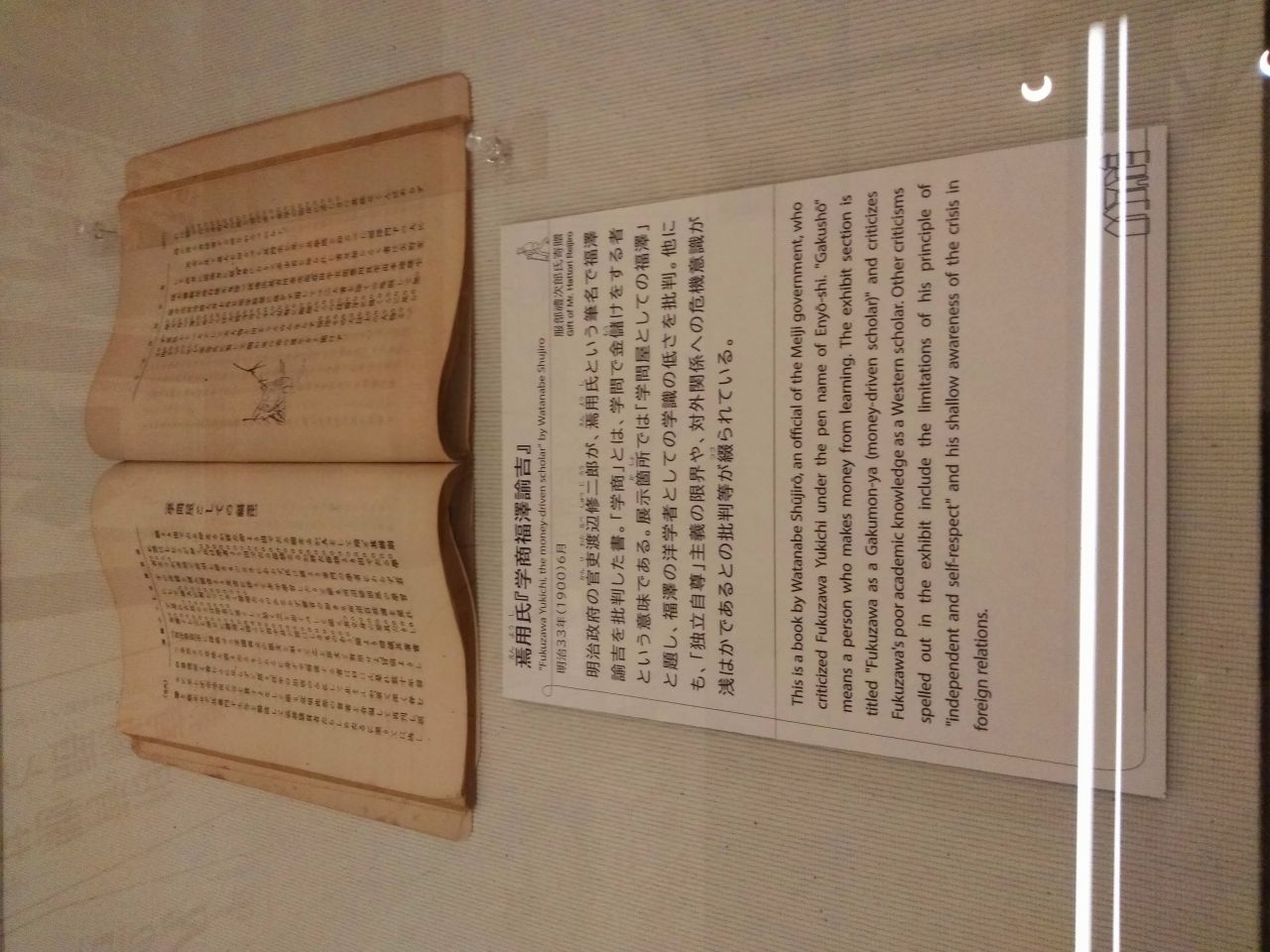

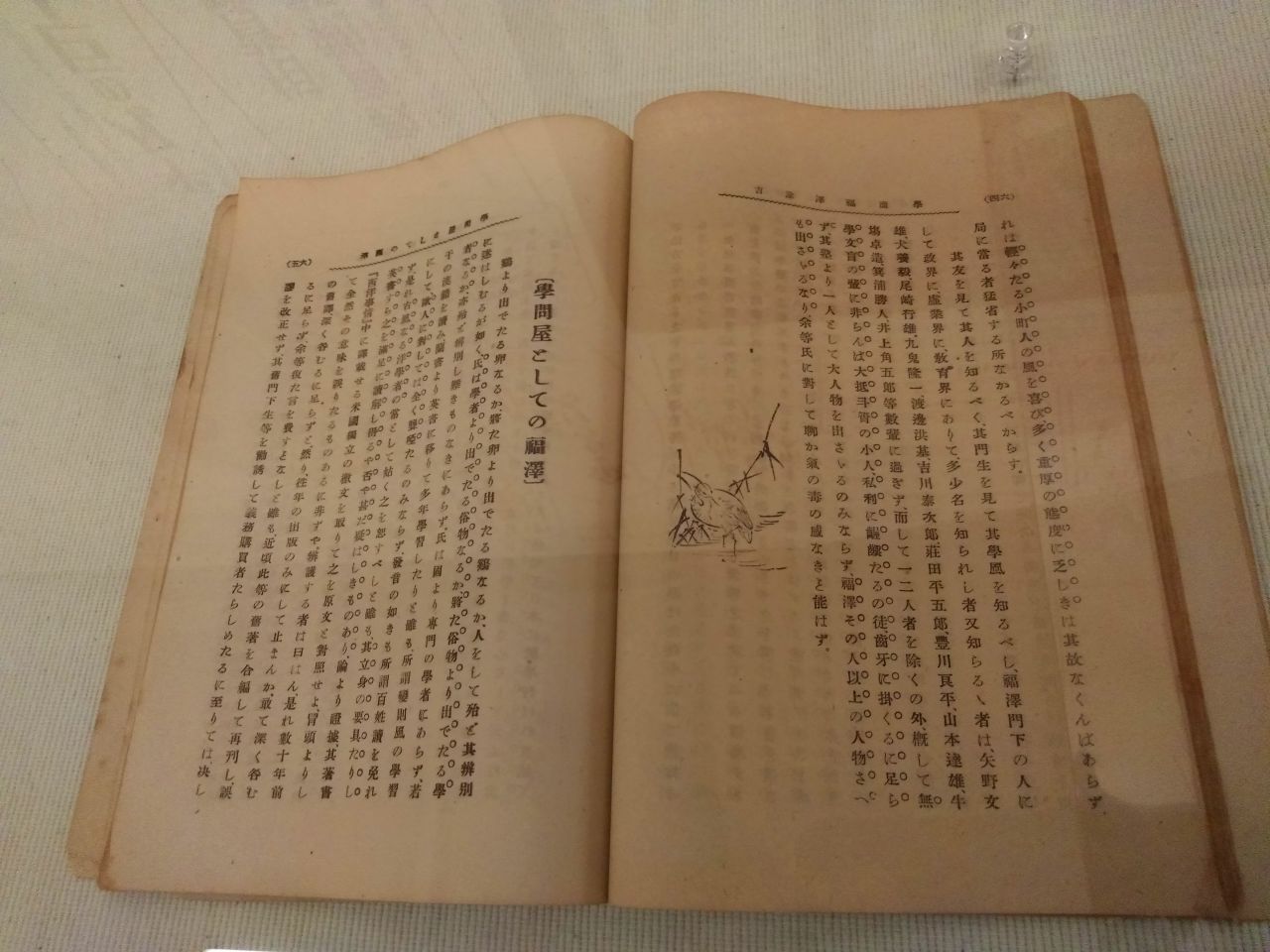

▼193▼

▼194▼

▼195▼

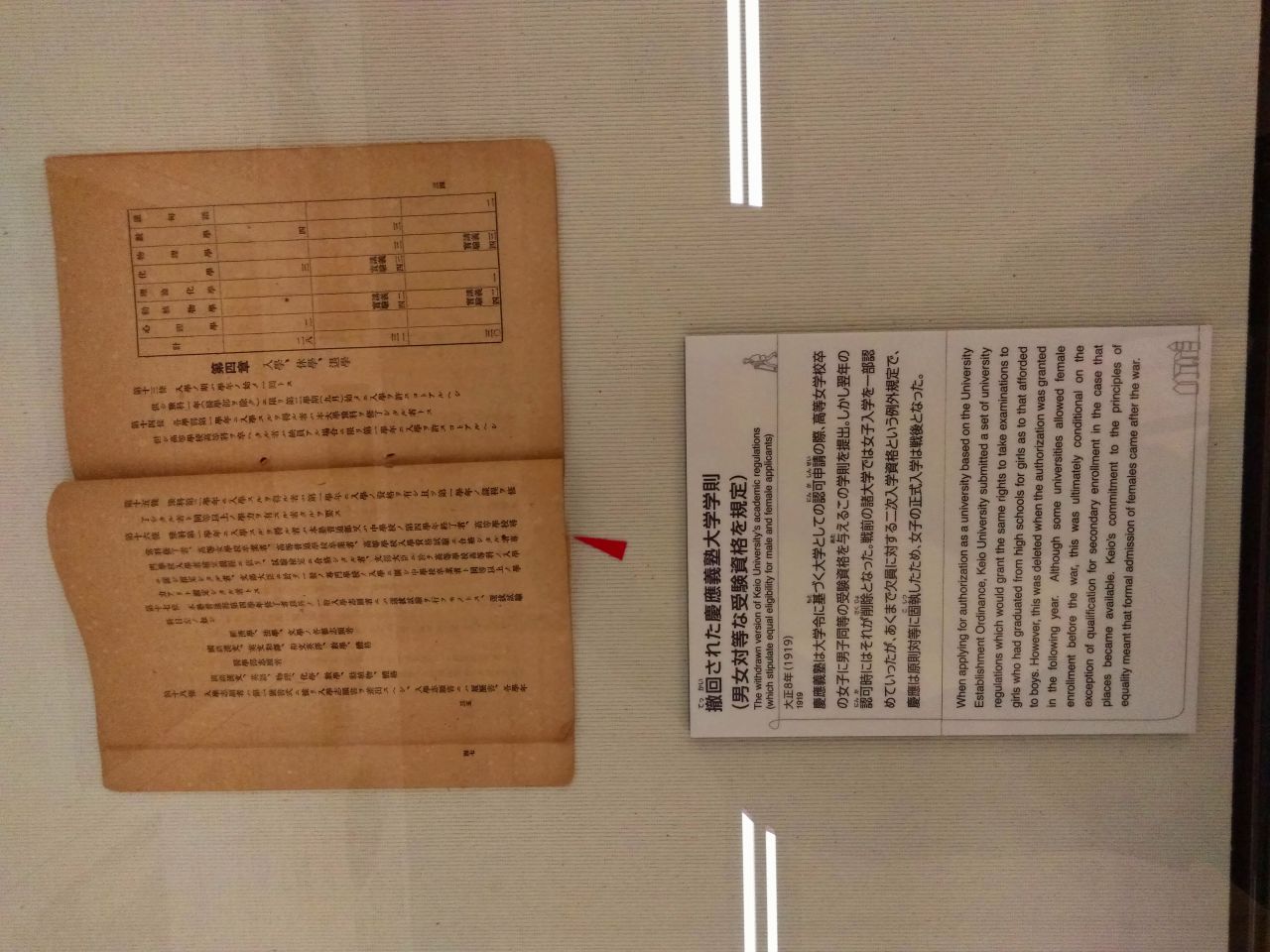

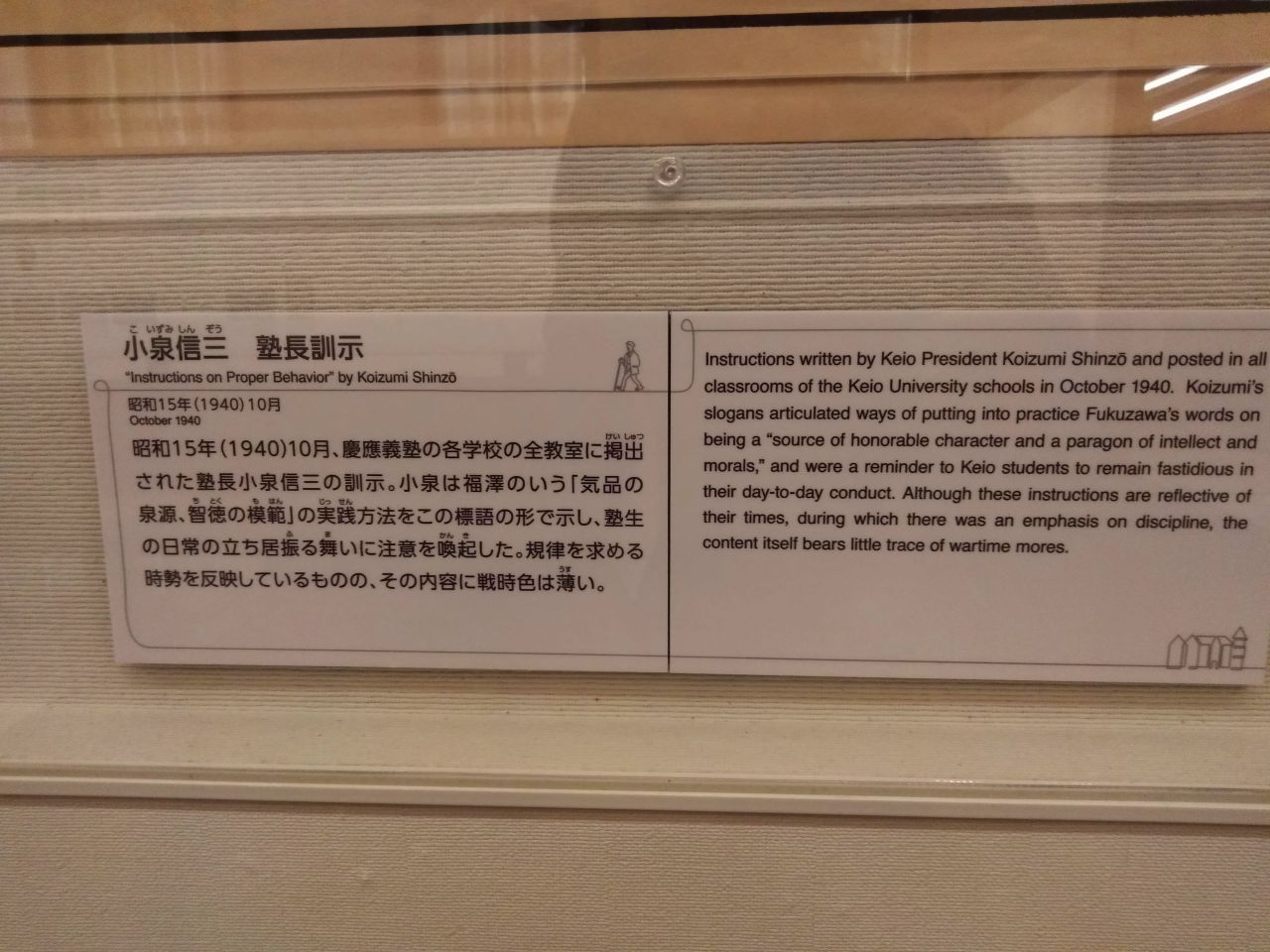

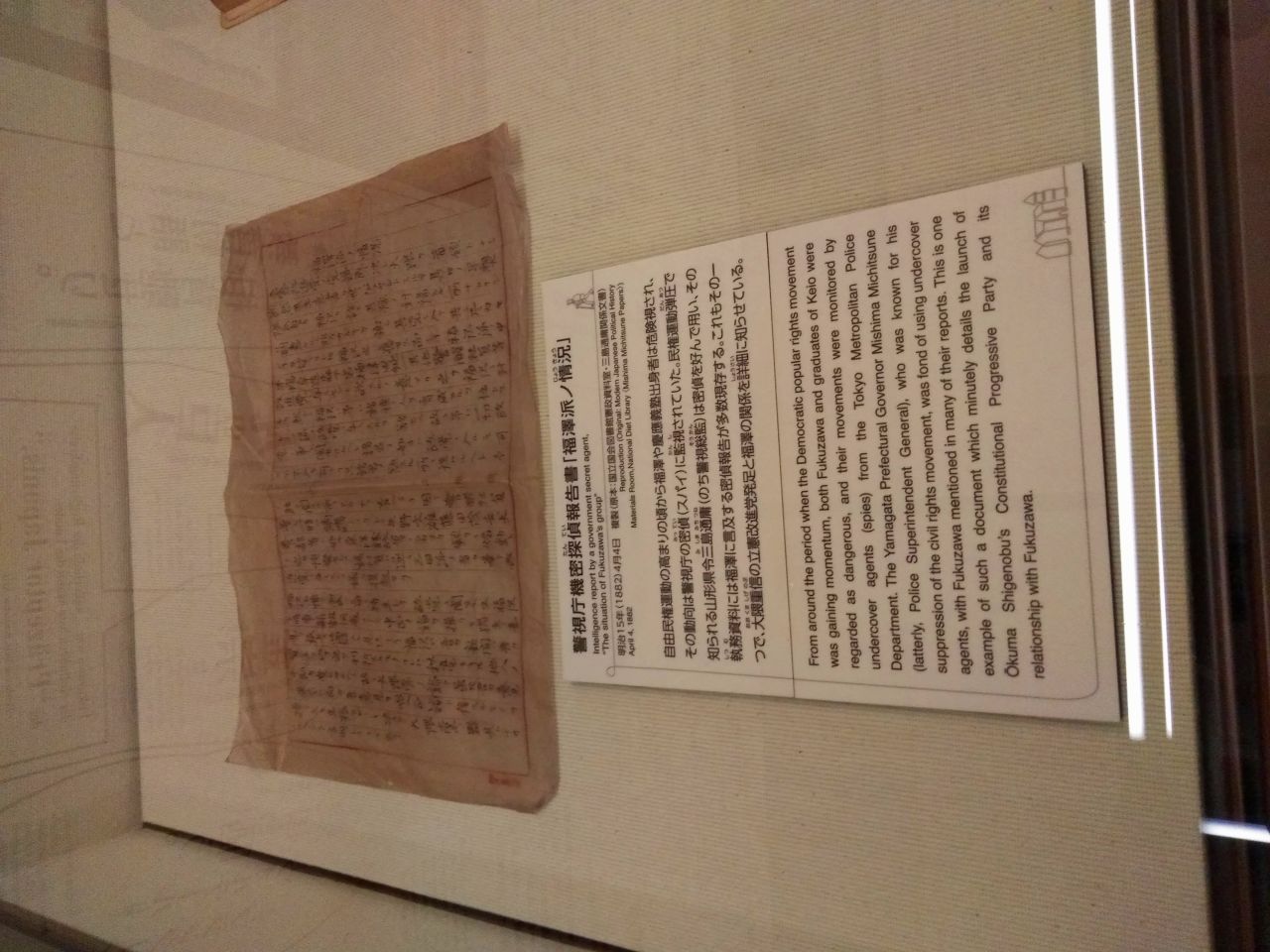

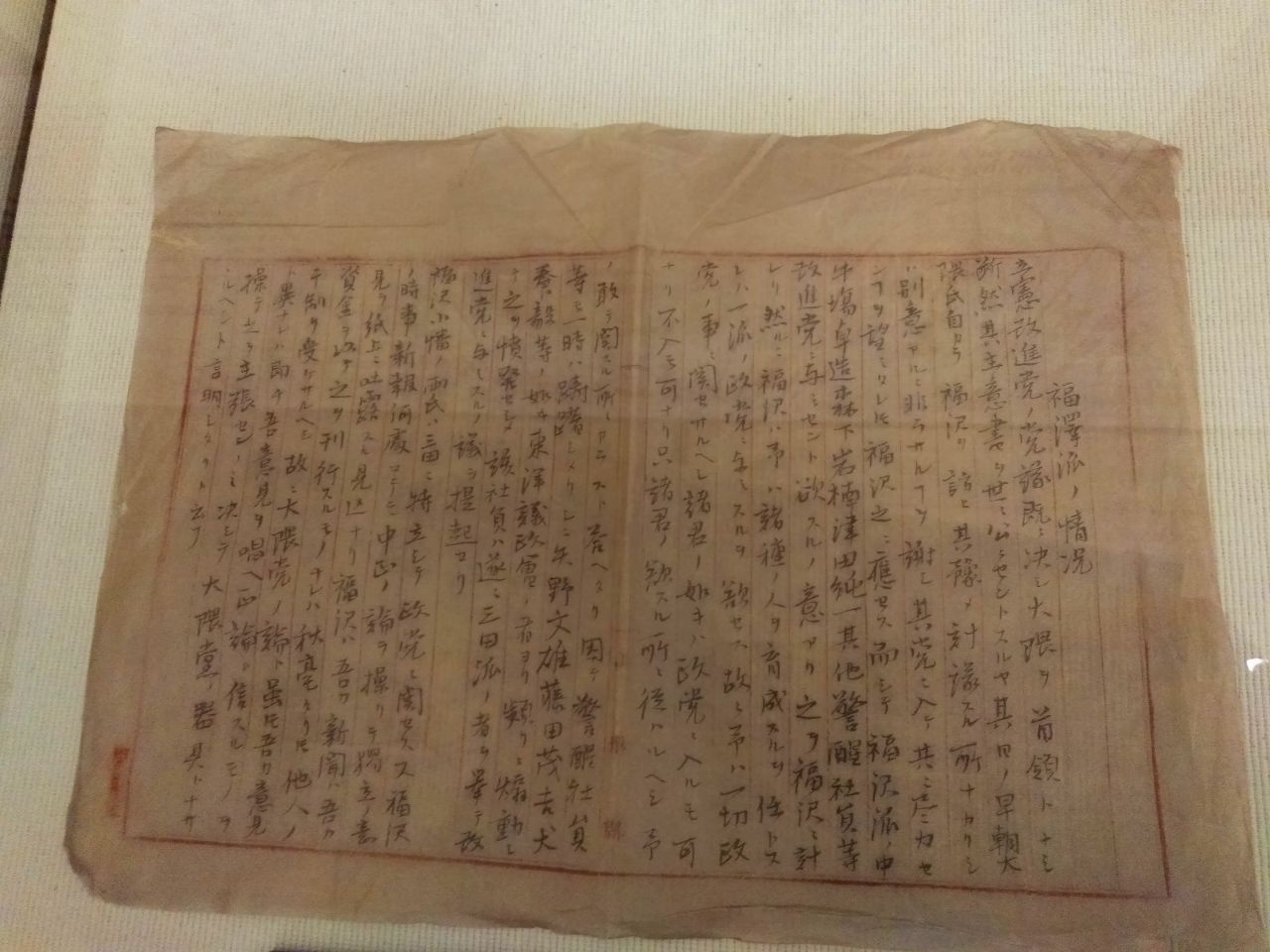

▼196▼自由を説いた諭吉は、第二次大戦中、「国賊」呼ばわりされた

▼197▼

▼198▼

▼199▼

▼200▼

▼201▼

▼202▼

▼203▼

▼204▼

▼205▼

▼206▼

▼207▼

▼208▼

▼209▼

▼210▼

▼211▼

▼212▼

▼213▼

▼214▼

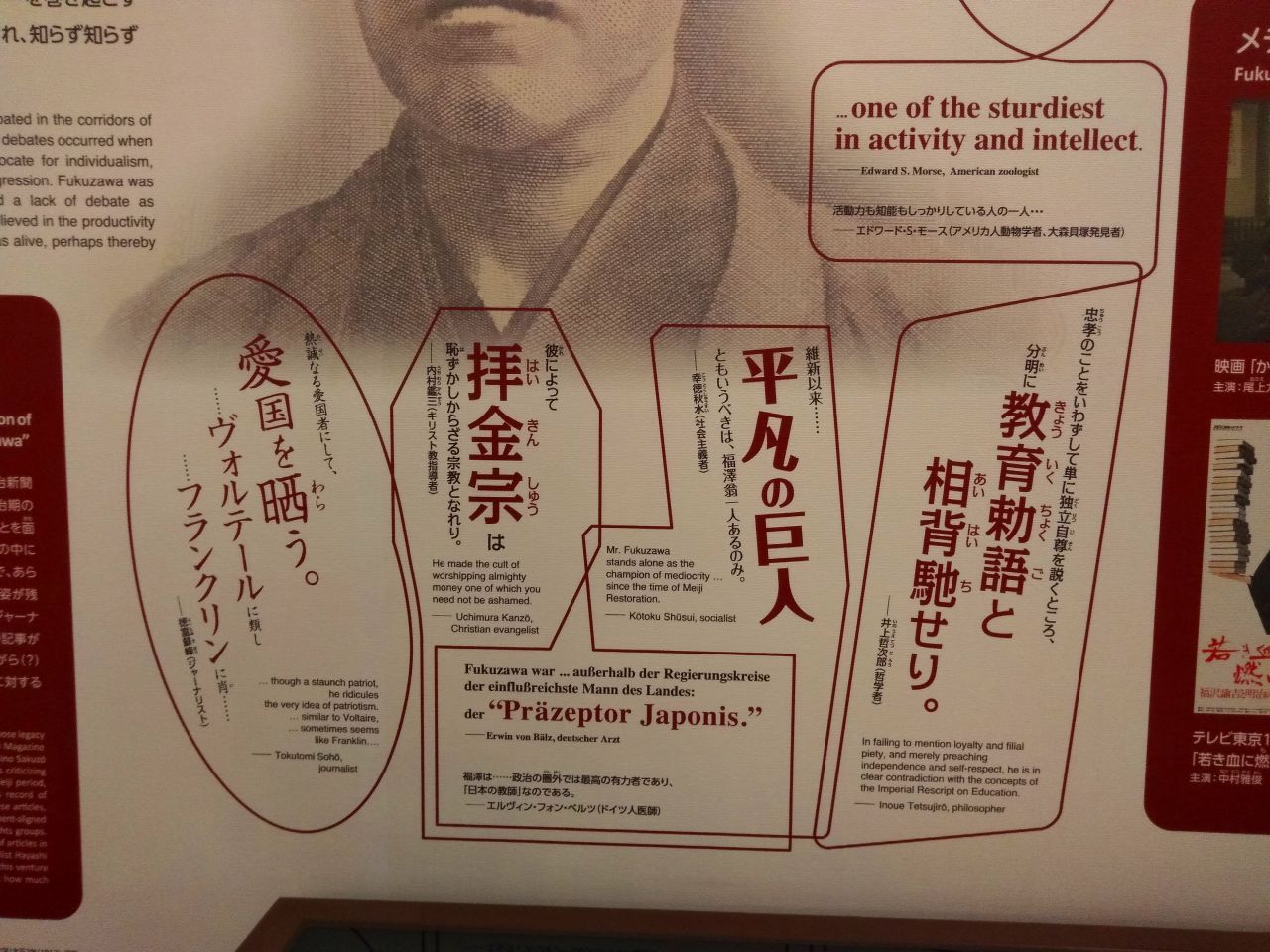

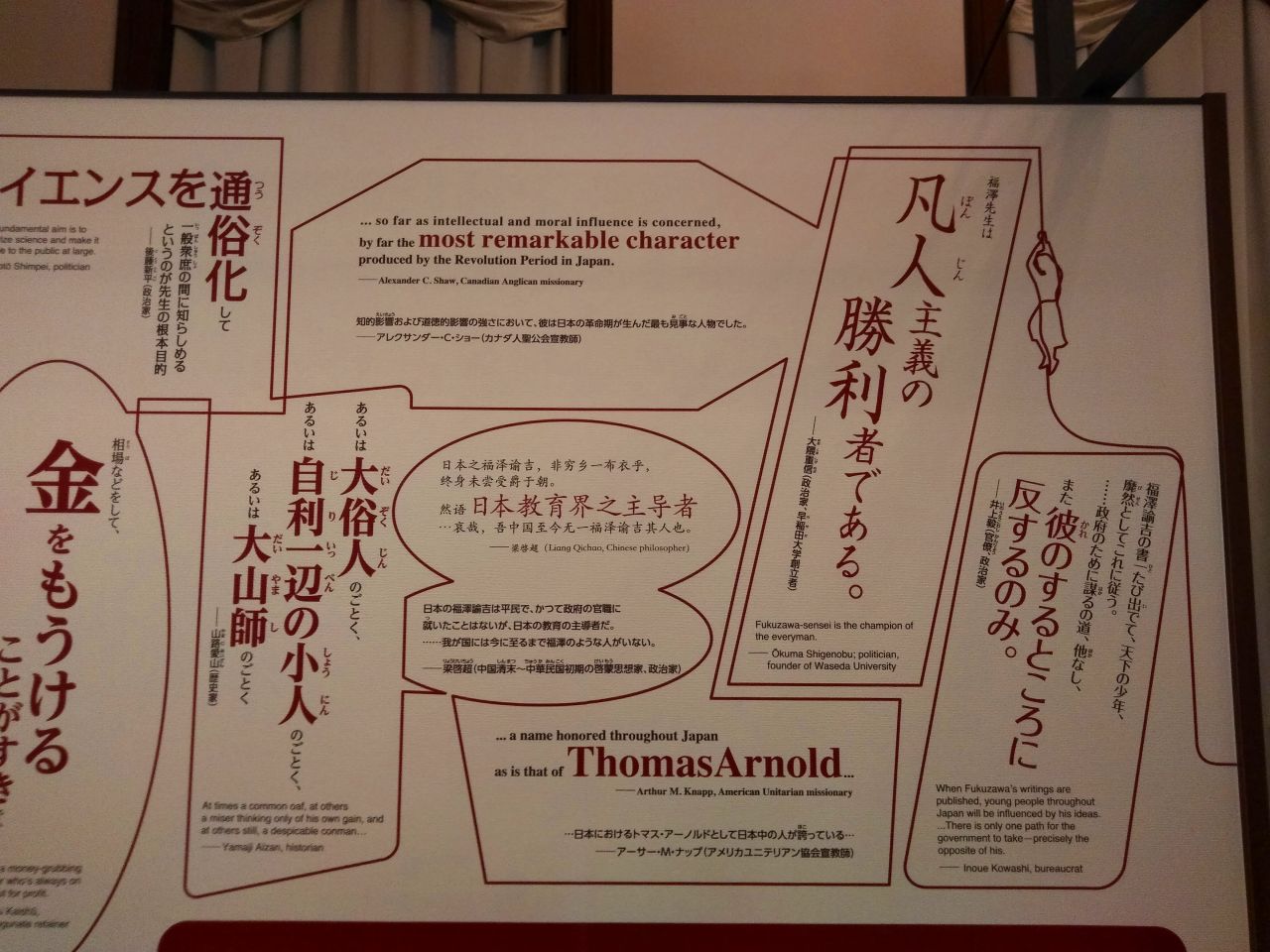

▼215▼後世「偉大な人物」とされる人は

出身地や同時代の人たちからは嫌われやすい

偉大すぎて凡人には偉大さが分からないのだろう

▼216▼

▼217▼勝海舟と諭吉は、仲が悪かった

▼218▼

▼219▼

▼220▼

▼221▼

▼222▼

▼223▼

▼224▼

▼225▼

▼226▼

▼227▼

▼228▼

▼229▼

▼230▼

▼231▼着物が好きだった諭吉が、珍しく洋服を着ている

▼232▼諭吉は「カネで女を買ったことが一度も無い」と広言し自慢していた

今では珍しくもないが、当時としては非常に珍しいタイプの男だった

▼233▼

▼234▼

▼235▼

▼236▼

▼237▼

▼238▼

▼239▼

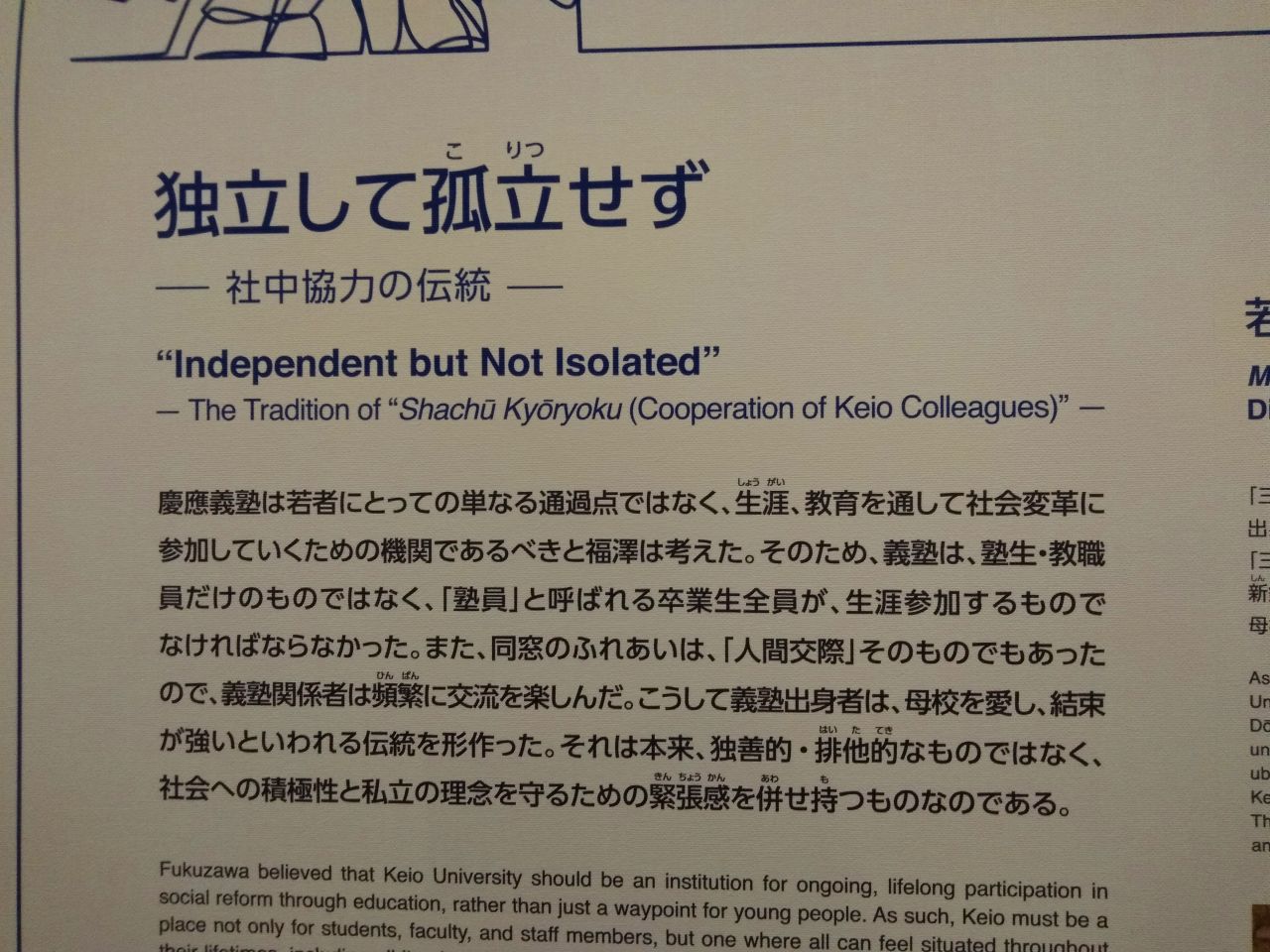

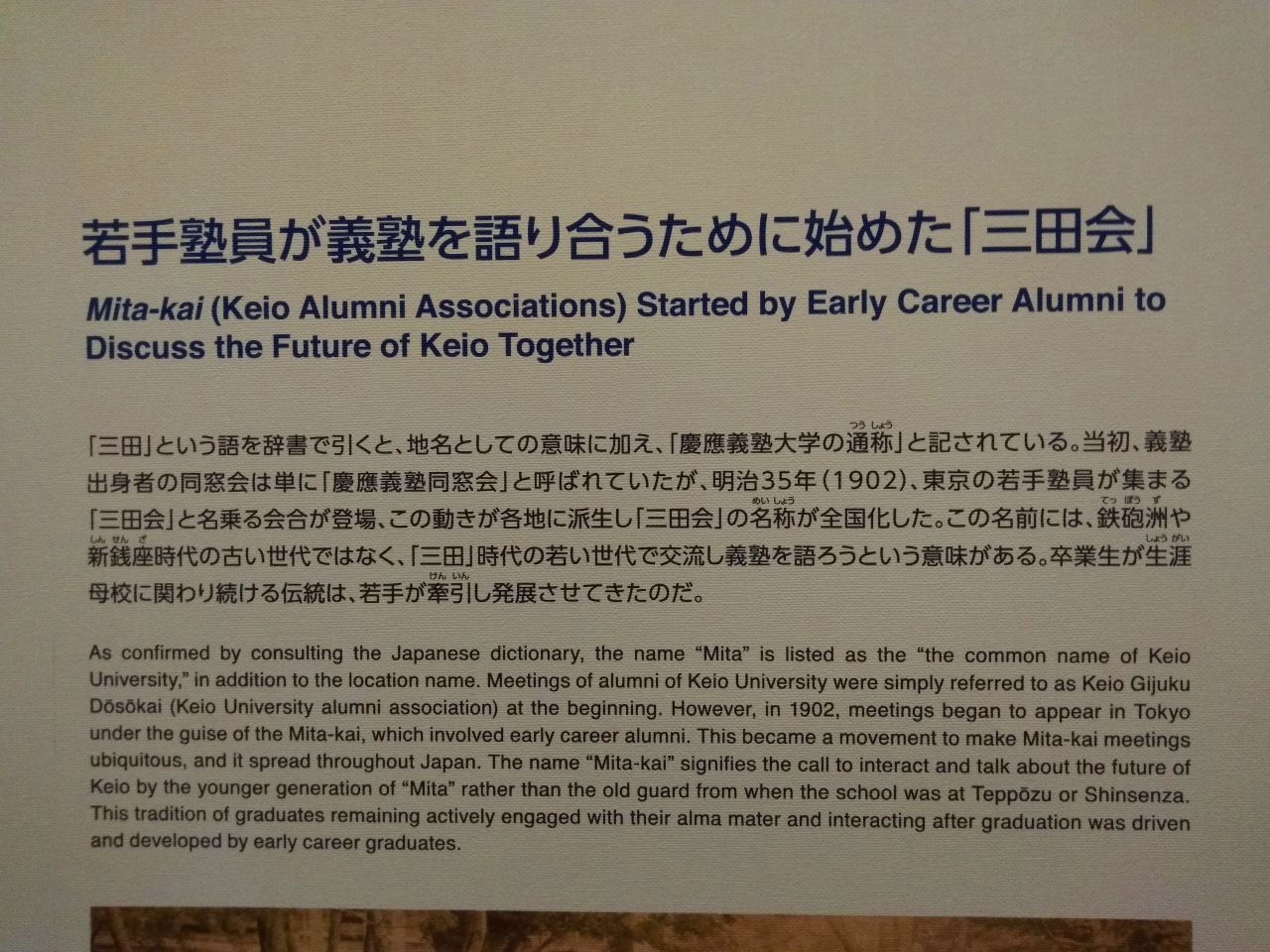

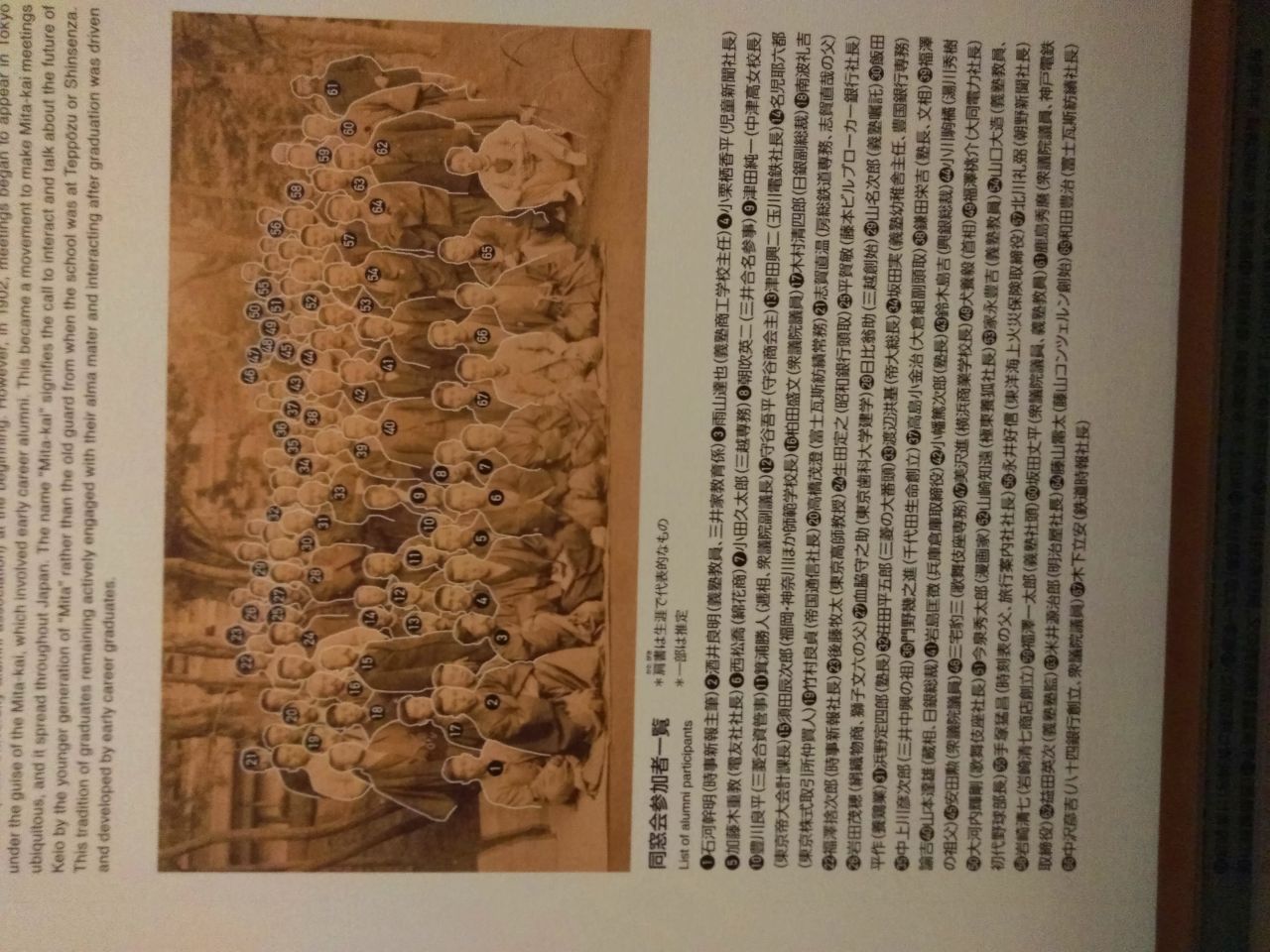

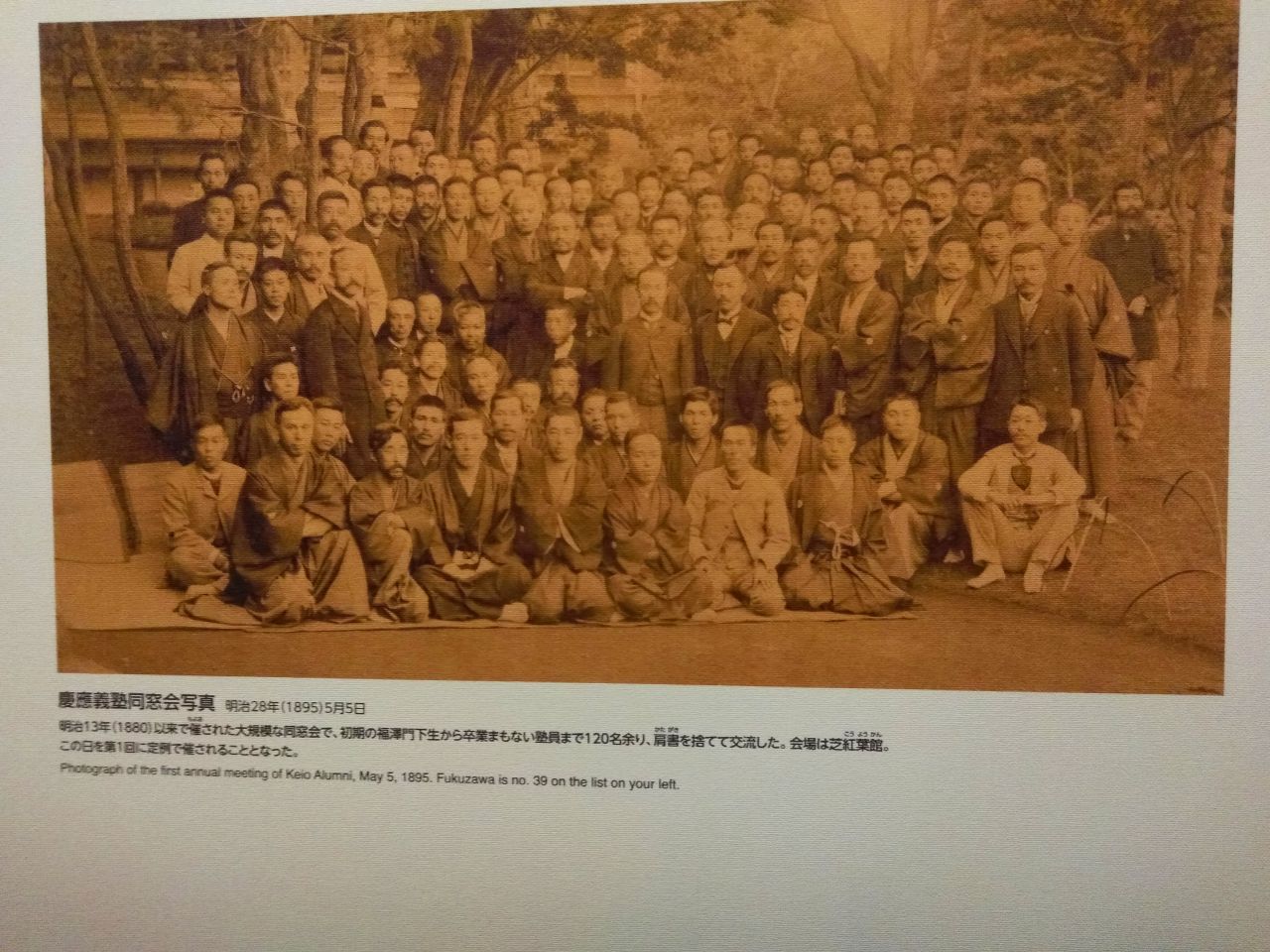

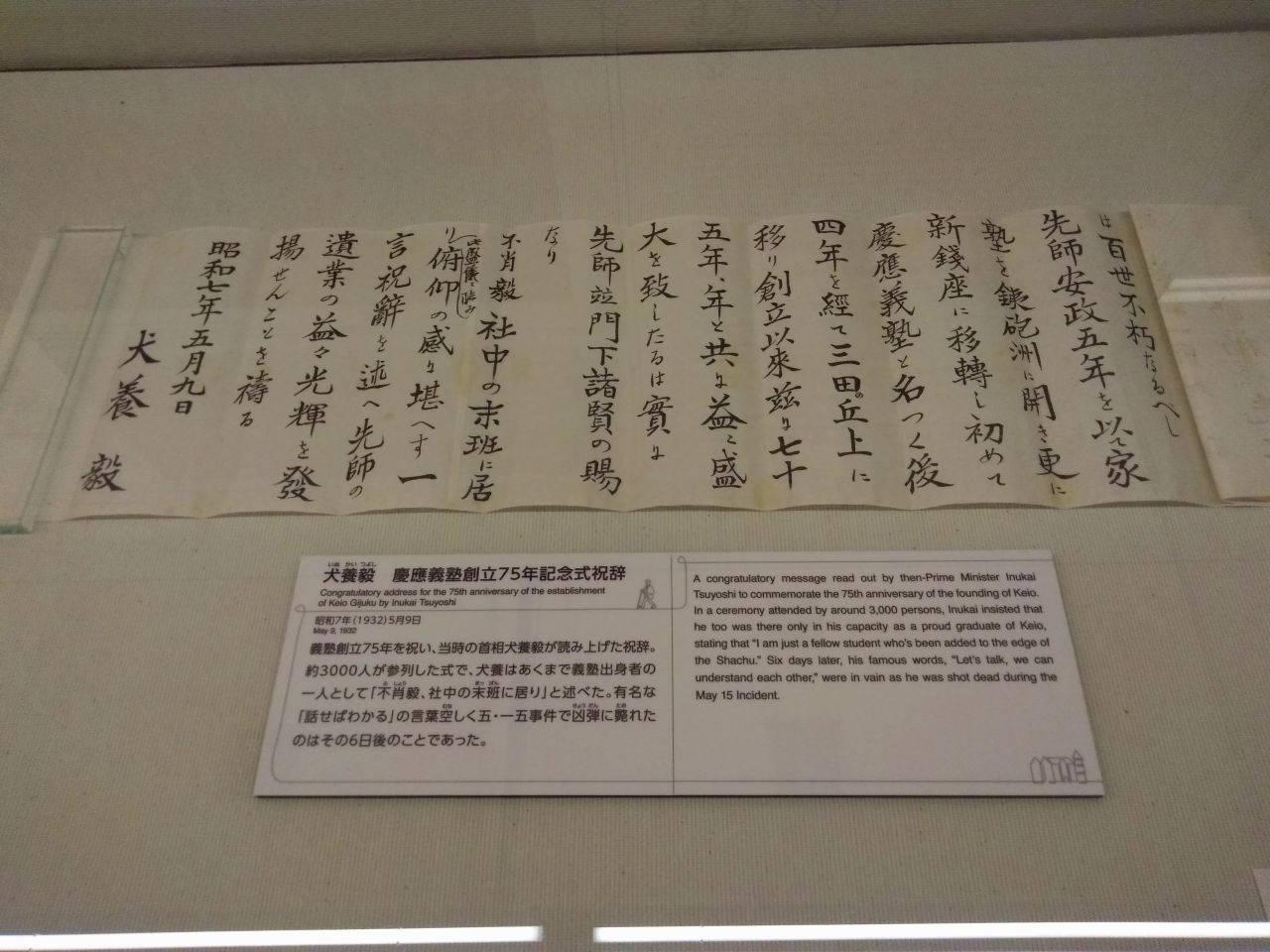

▼240▼日本最強の同窓会「三田会」の由来

▼241▼

▼242▼

▼243▼

▼244▼

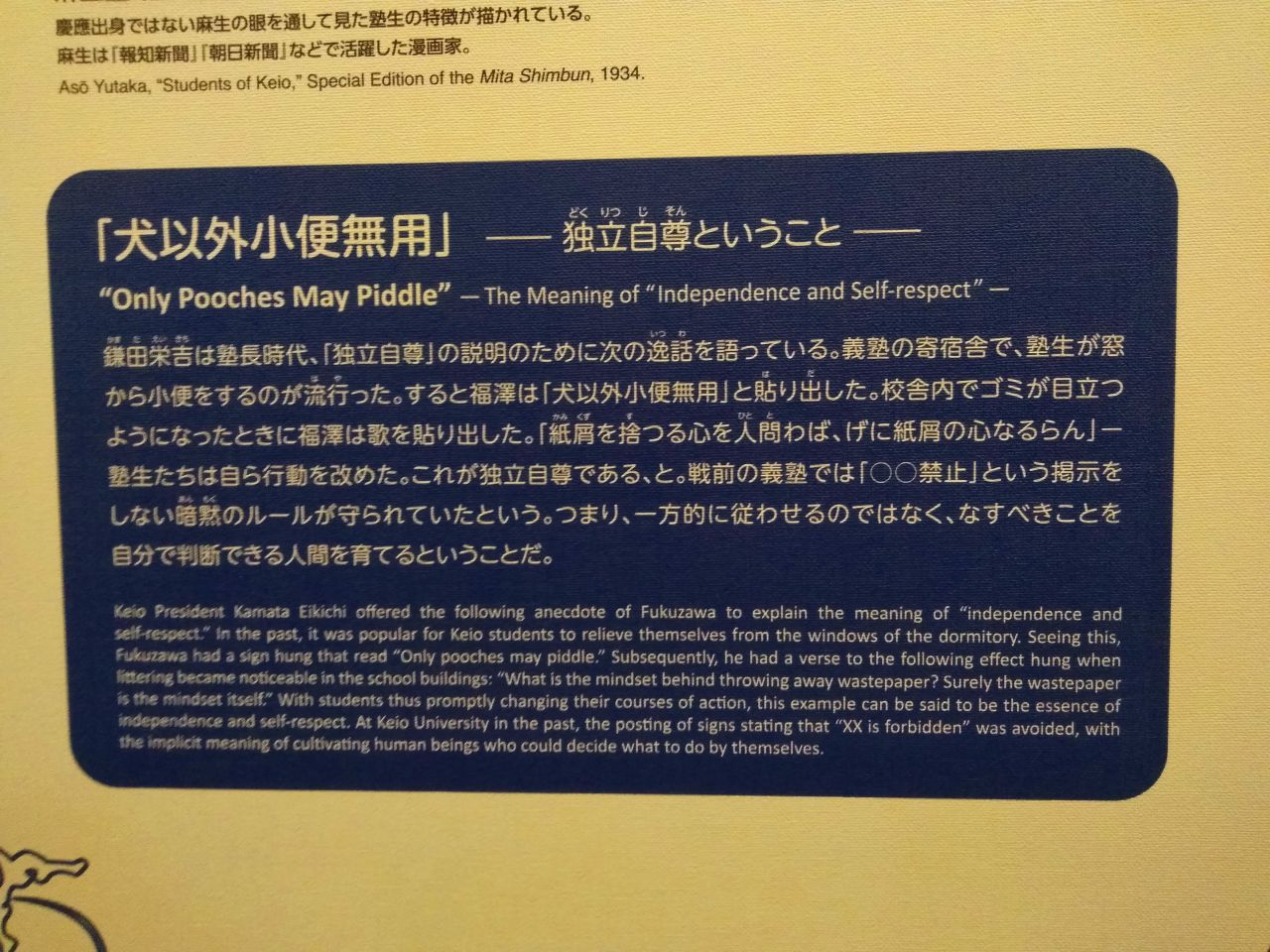

▼245▼オシャレな慶応ボーイの部屋

▼246▼汚らしい旧制高校の寮

▼247▼

▼248▼

▼249▼

▼250▼

▼251▼このころの西洋では、女性の変な帽子が流行していた

▼252▼

▼253▼

▼254▼

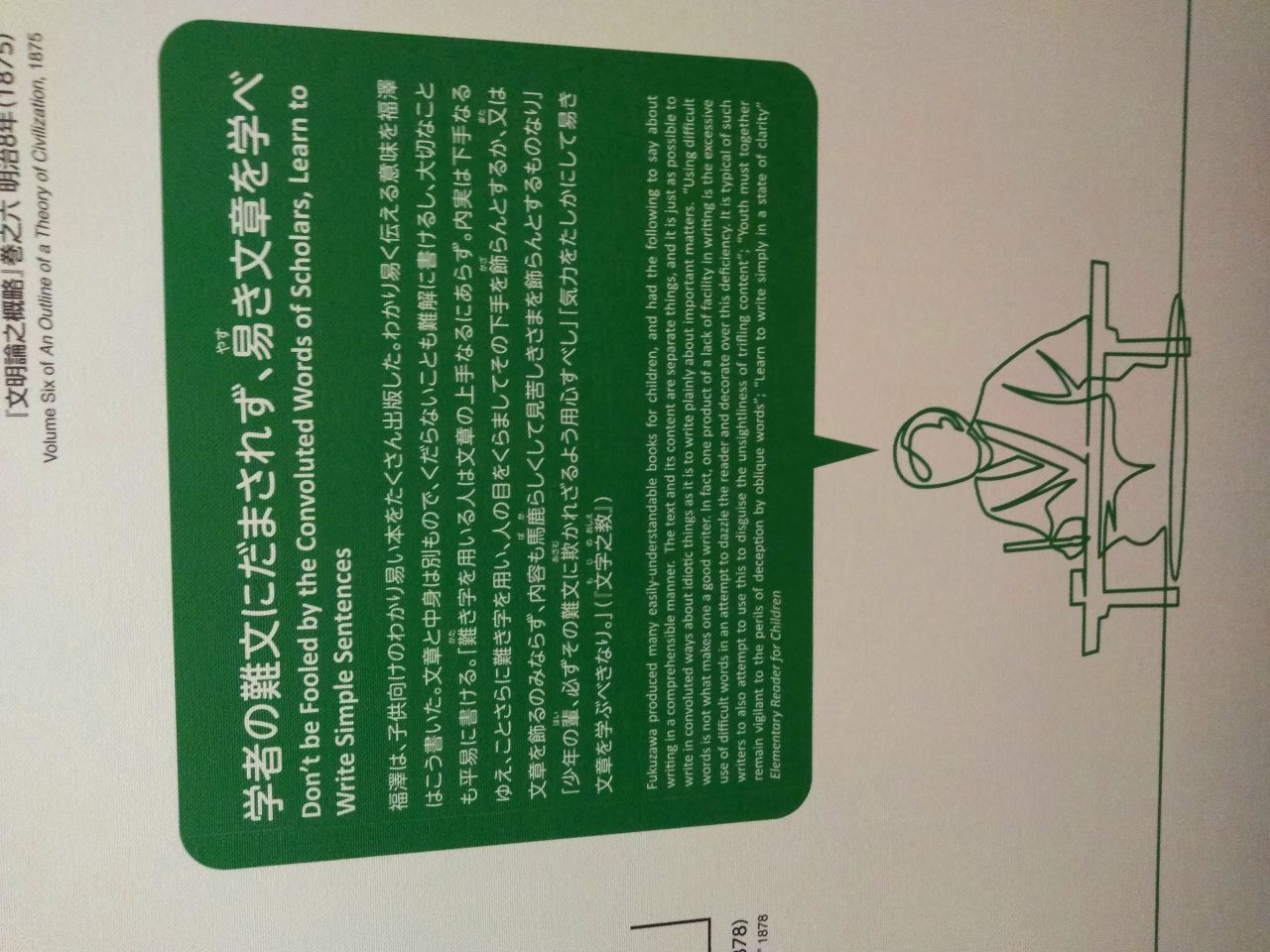

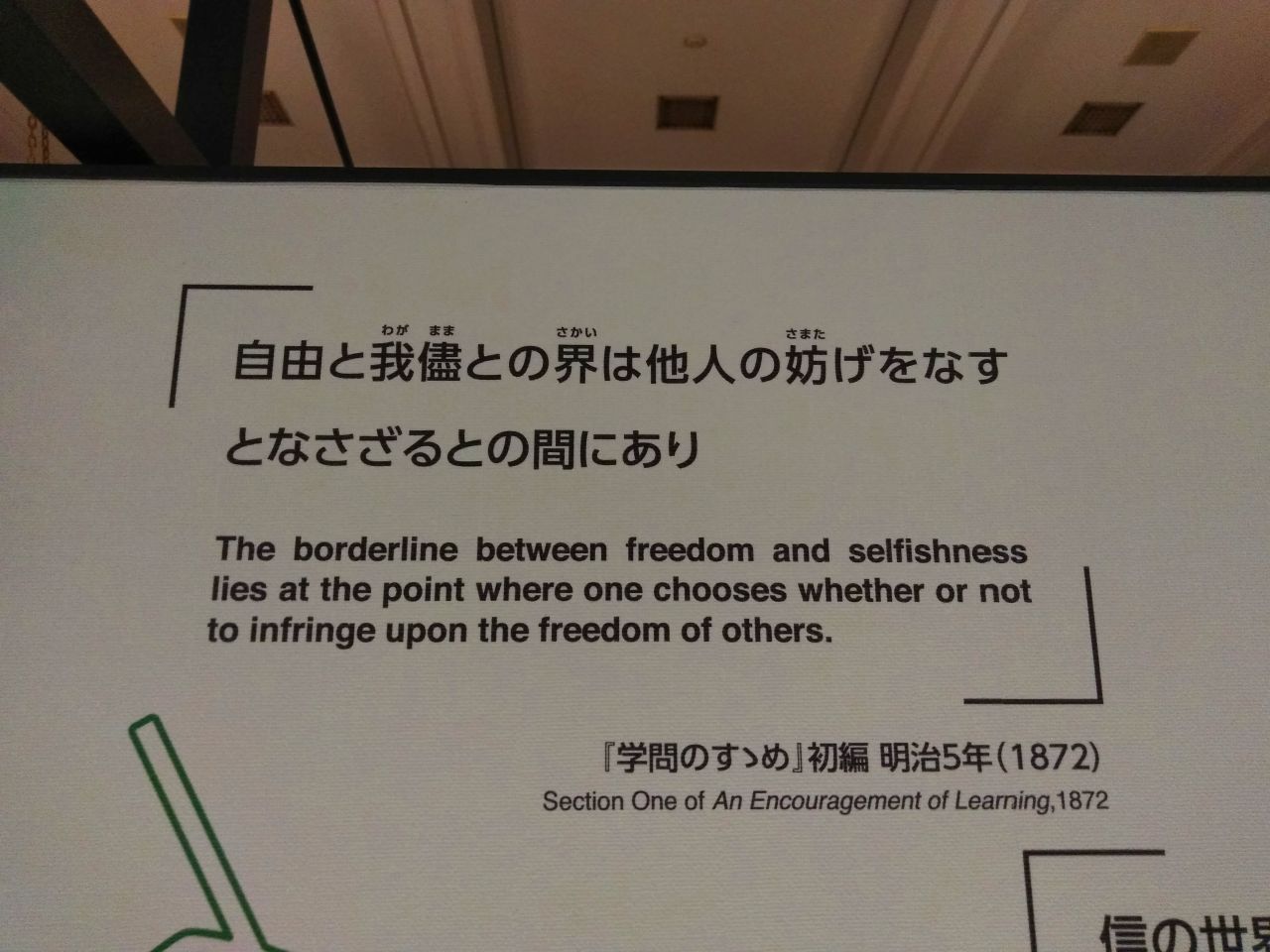

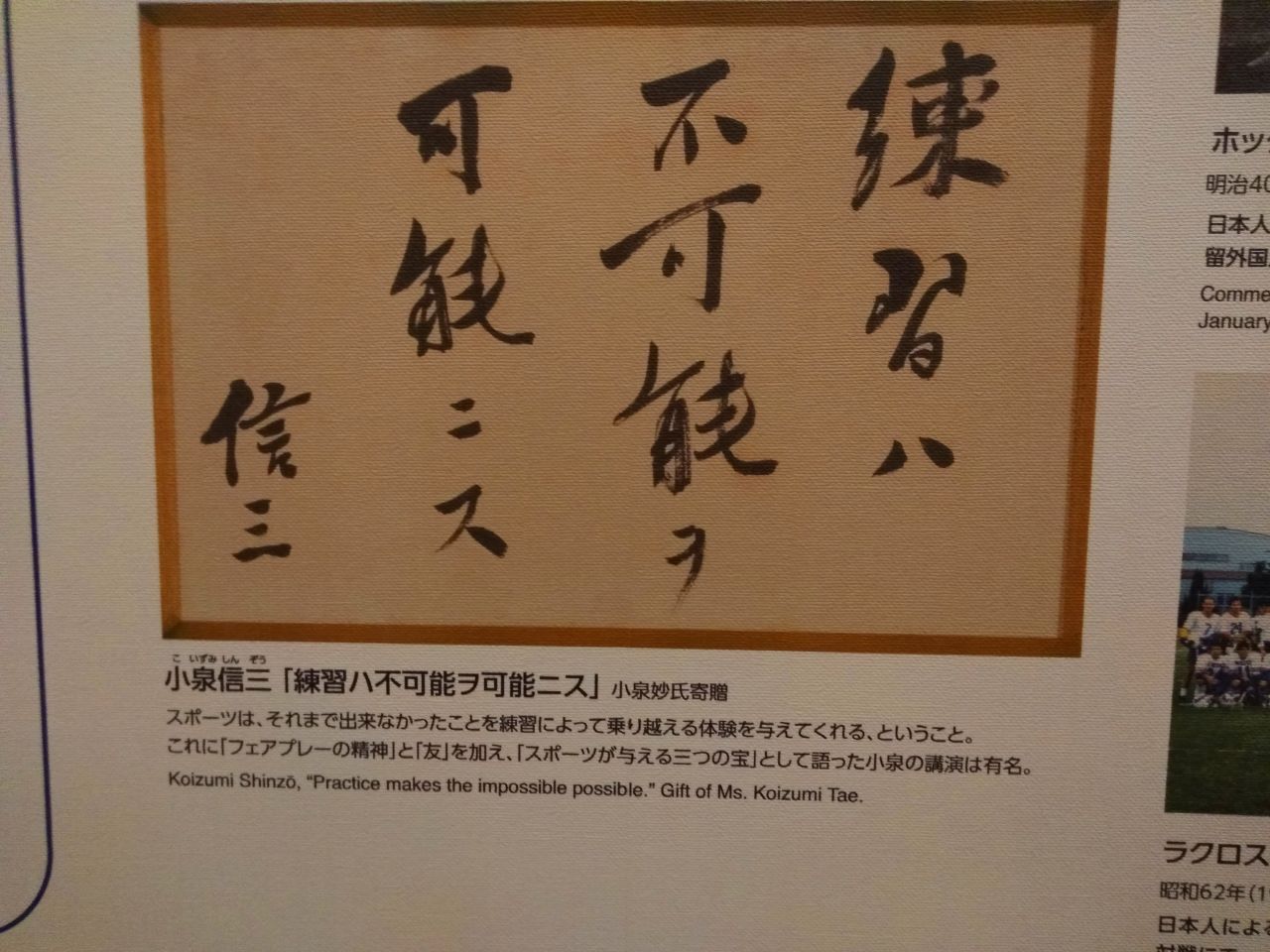

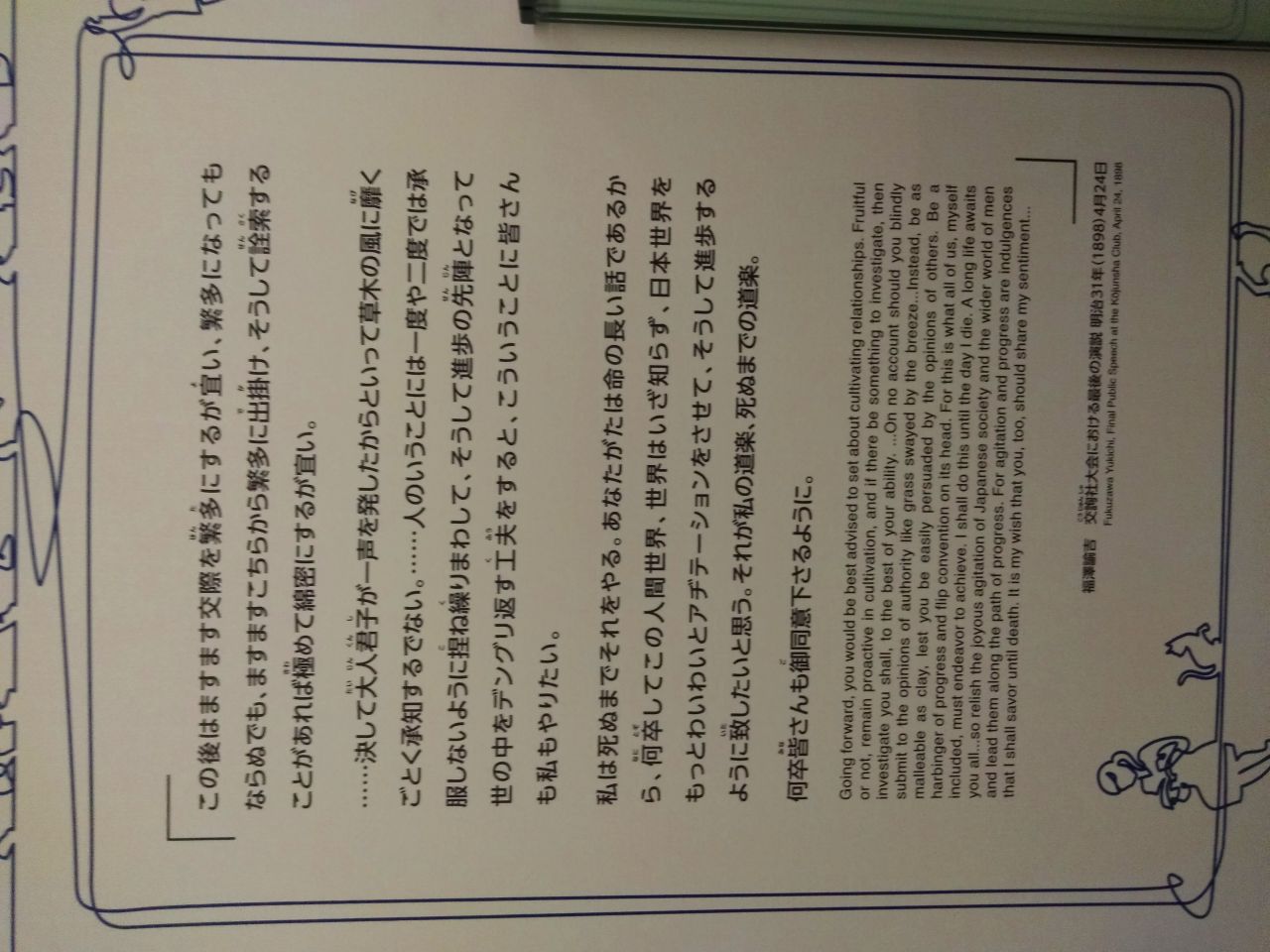

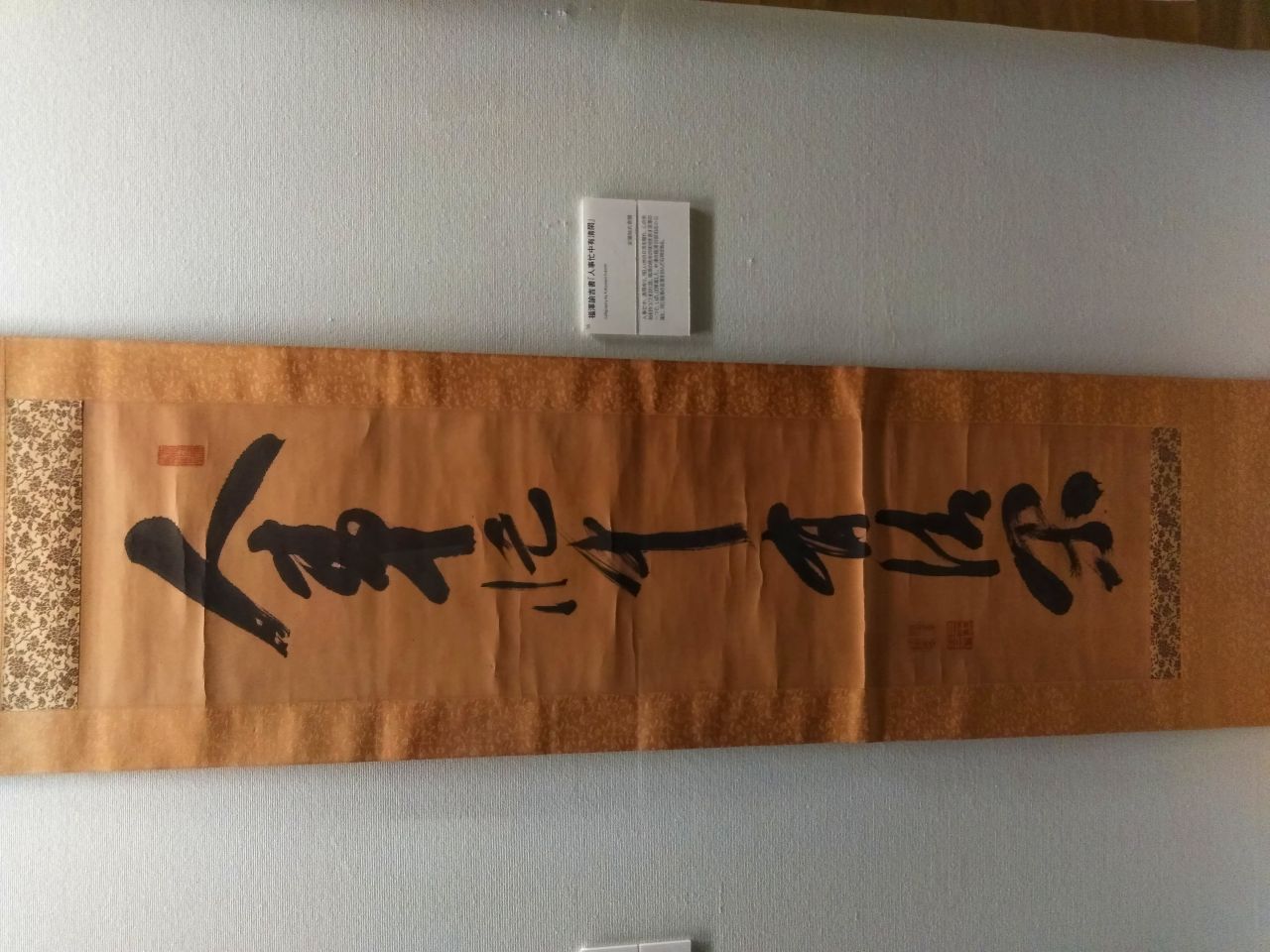

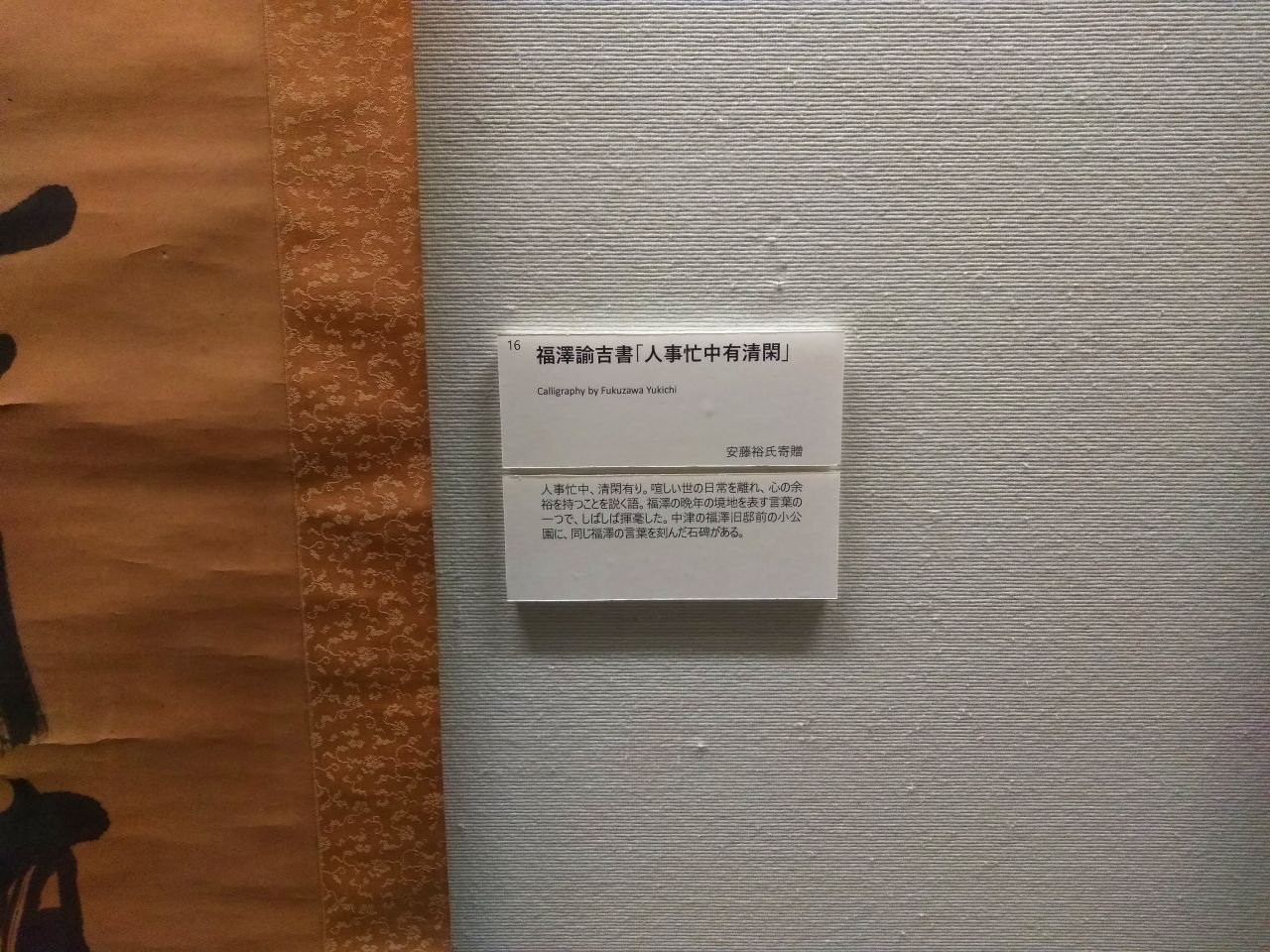

▼255▼いい言葉だねぇ (^_^;)

▼256▼

▼257▼

▼258▼

▼259▼

▼260▼

▼261▼

▼262▼

▼263▼

▼264▼このあと、生協の売店とか、キャンパス内を歩きました

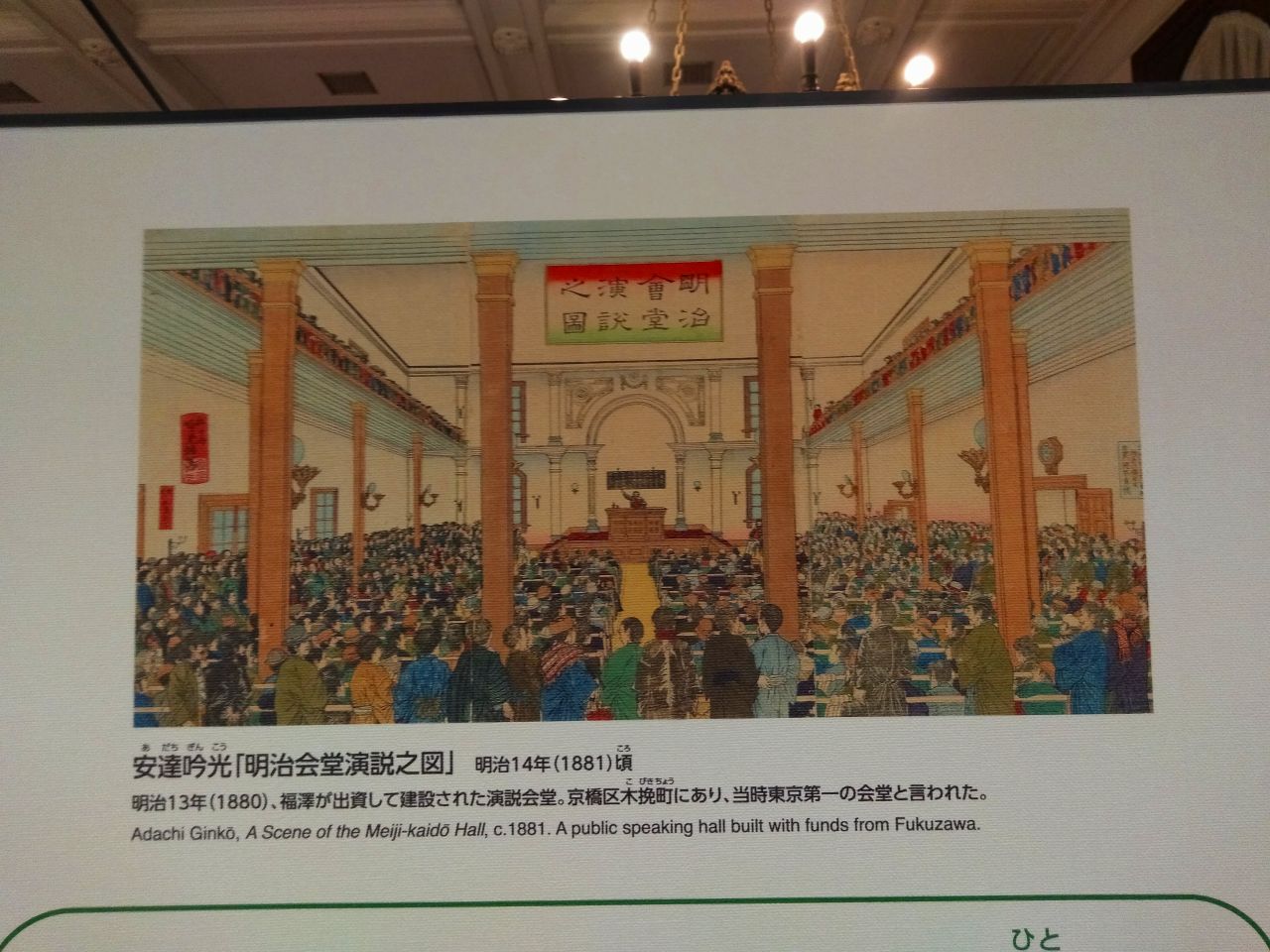

▼265▼有名な三田の演説館

▼266▼

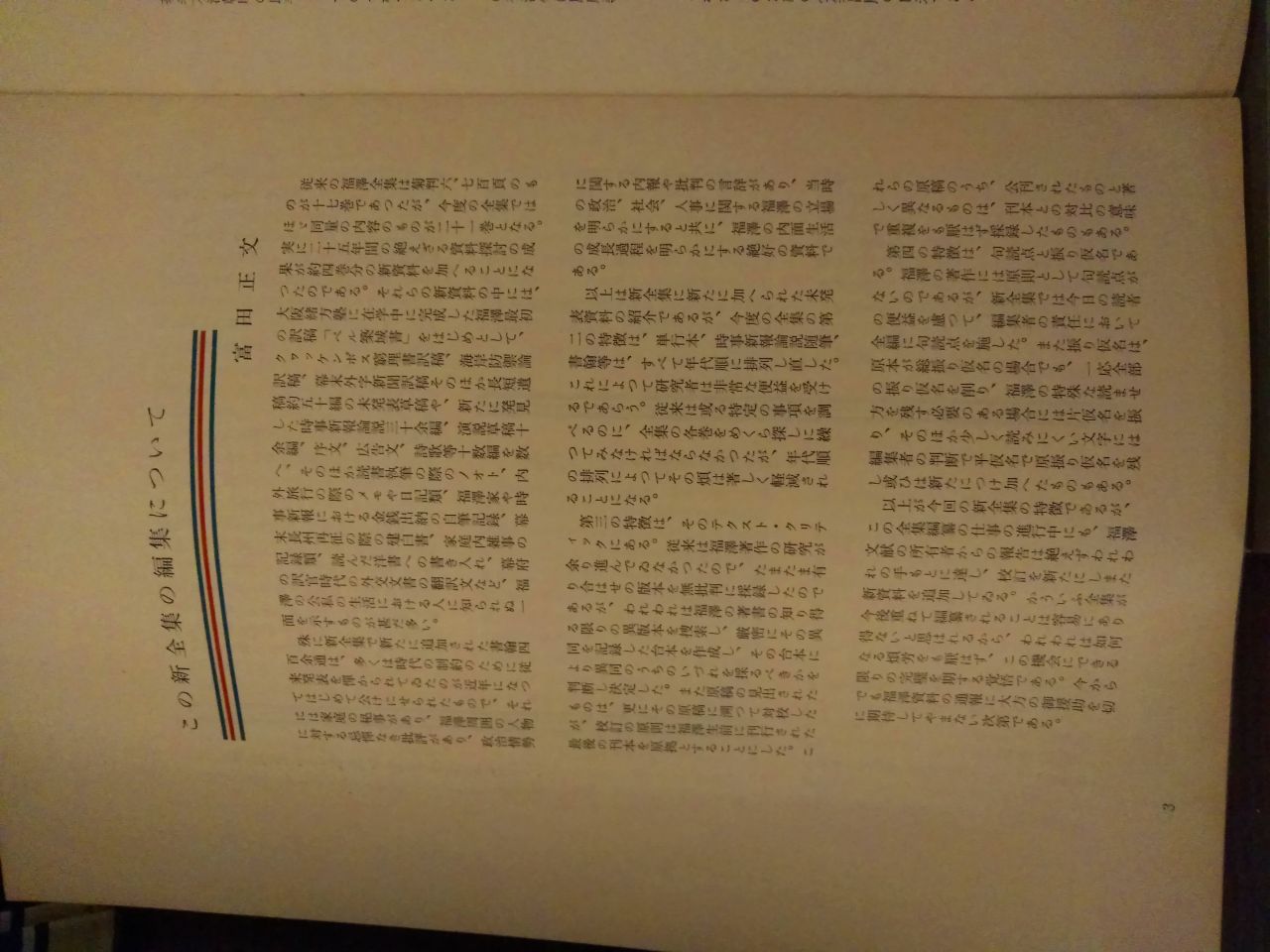

▼267▼図書館(旧)の中にある

「福沢諭吉研究センター」の前に置いてあった資料

これ6冊で2000ページ以上ありそうだけど

すべて無料で「自由にお持ちください」だった

さすが10000円札の顔、太っ腹です

帰りの荷物がズッシリ重くなりましたけど (^_^;)

▼268▼私は慶応義塾出身ではありませんが

福沢諭吉に興味を持っています

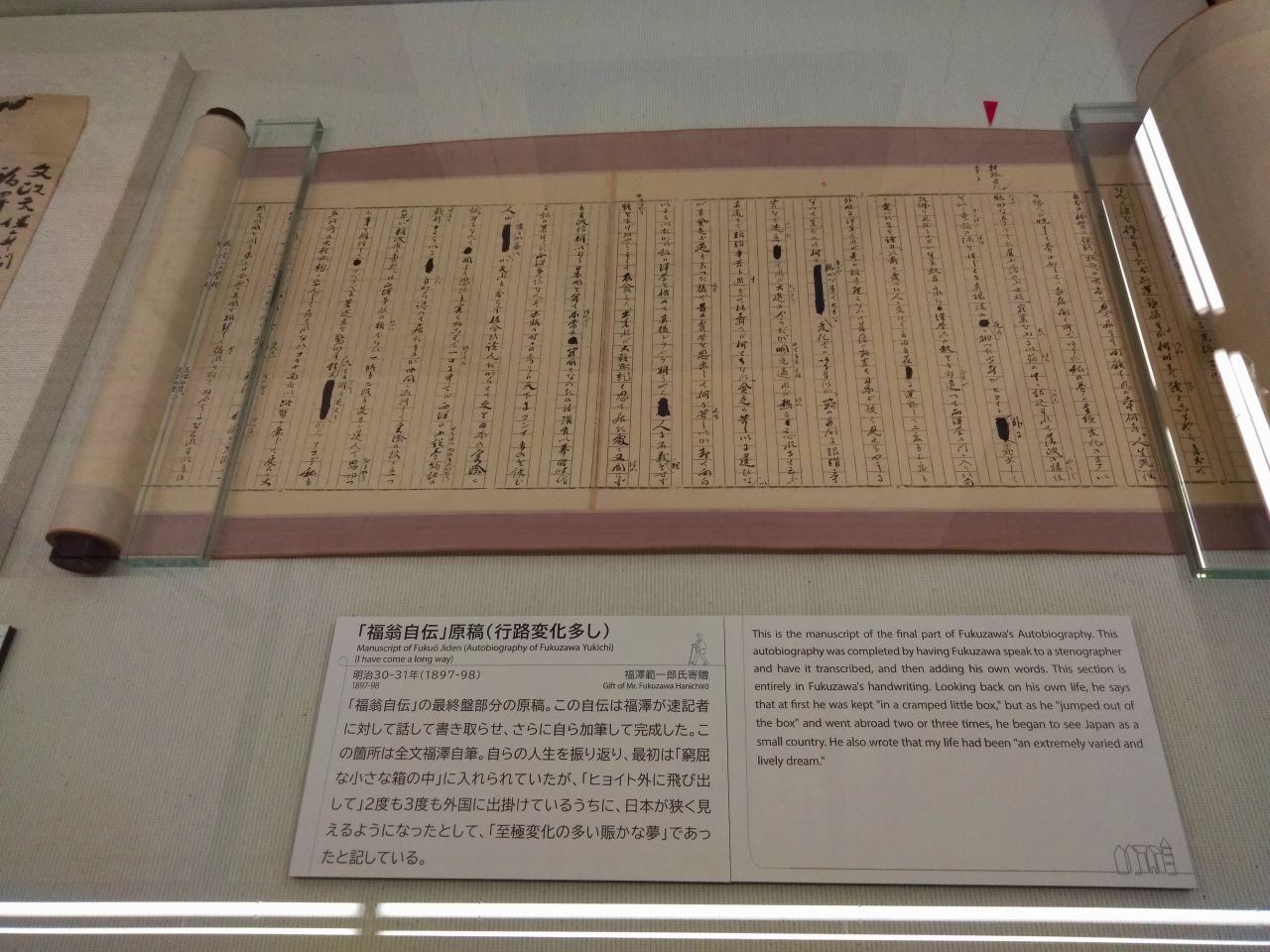

きっかけは、大学時代の江藤淳先生の授業「福翁自伝を読む」

福翁自伝は日本人が書いた自伝の中でも傑出した作品で、非常に面白い!

もう何度も読んで、生きる勇気をもらってます

以上で全部です 最後までご覧いただき ありがとうございました

歩くの大好き

Copyright (C) M.KOSUGI. All Rights Reserved.