■ ■ ■ 消防博物館を歩く ■ ■ ■

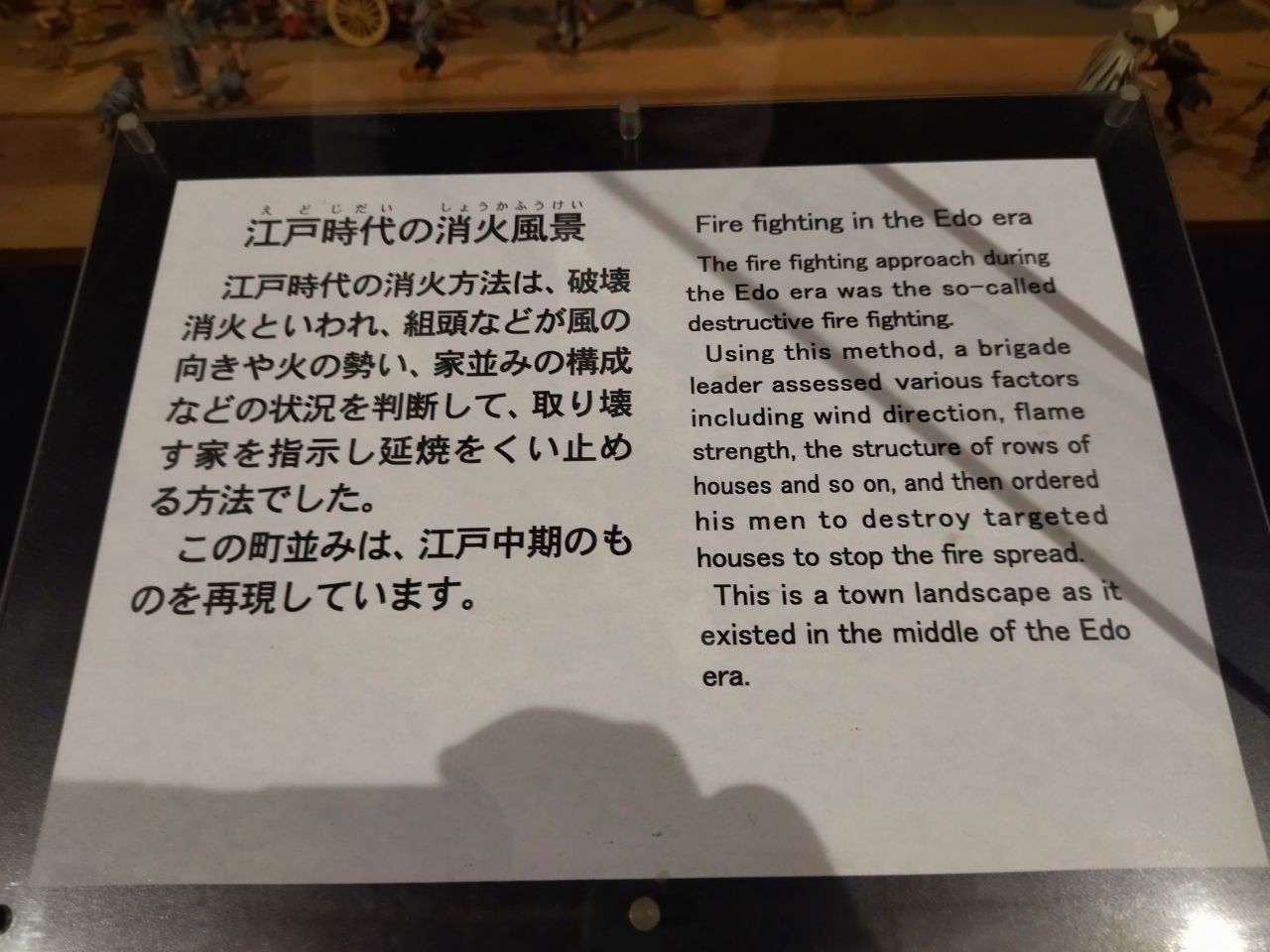

▲江戸時代の消火 火消しと言うより破壊だった

2023年10月31日(火)

消防博物館〜須賀神社

▼map▼

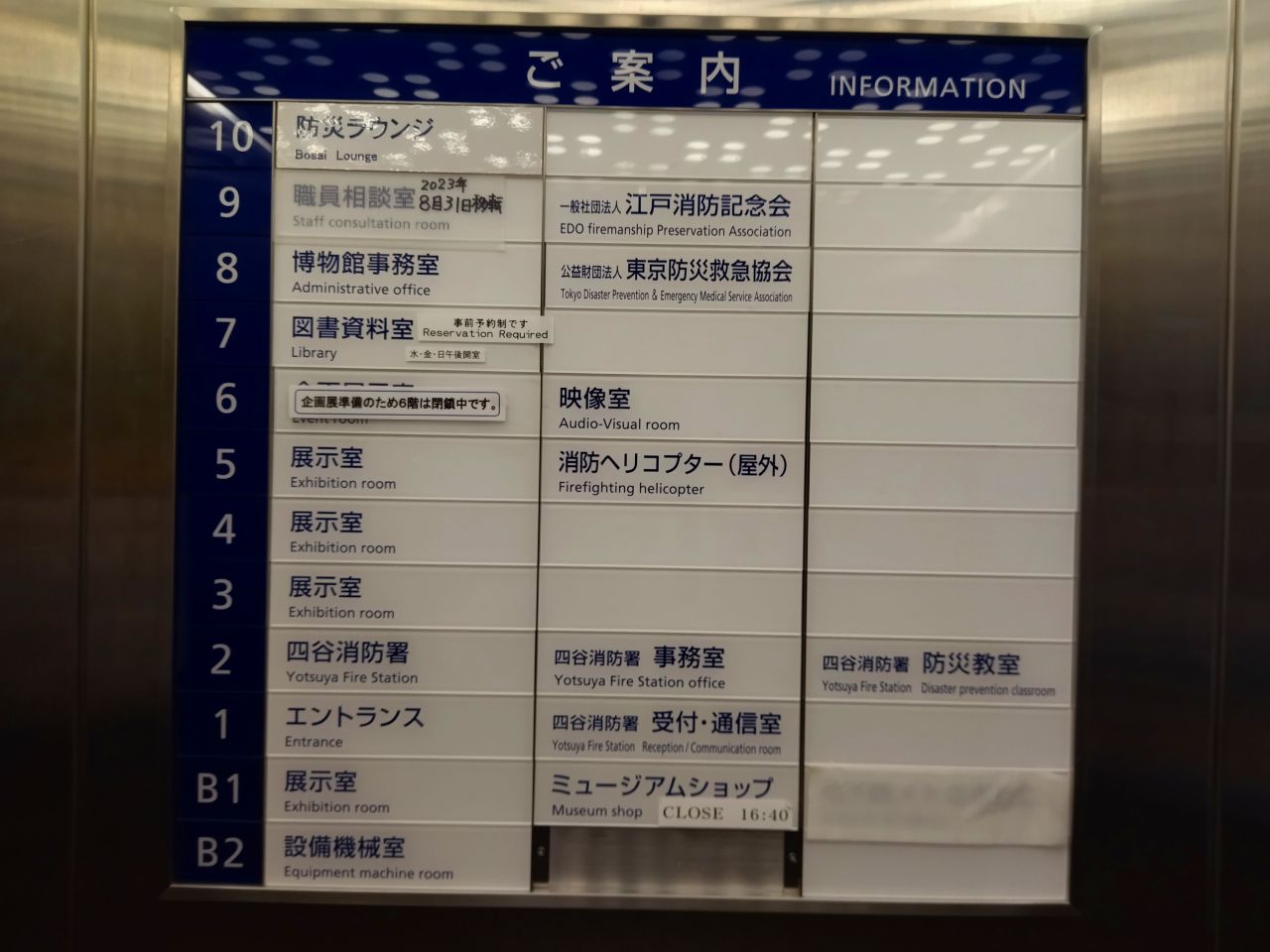

▼001▼新宿歴史博物館から10分くらい歩いて、消防博物館に着いた

四谷消防署と同じビルに中にあります

▼002▼

▼003▼

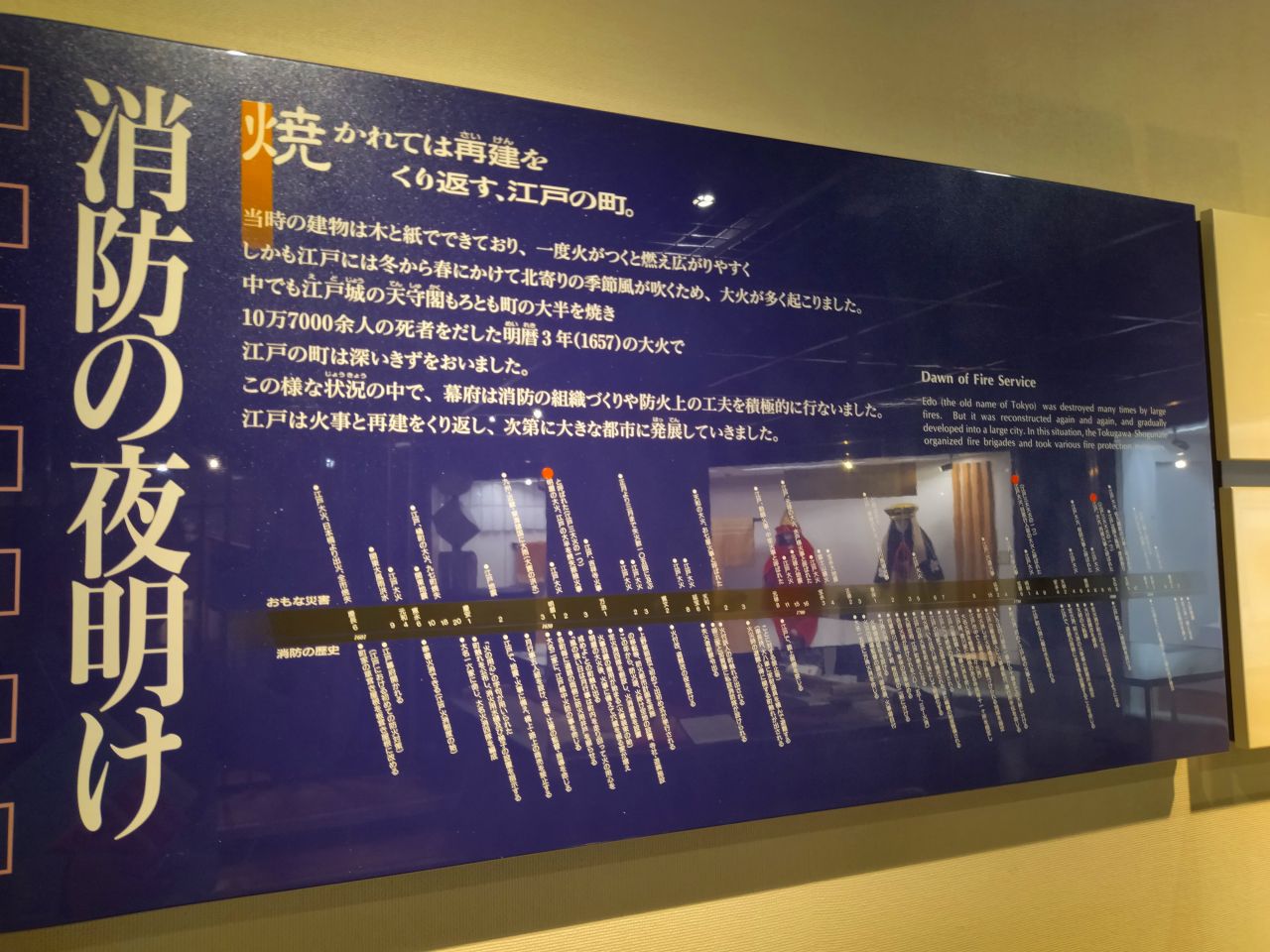

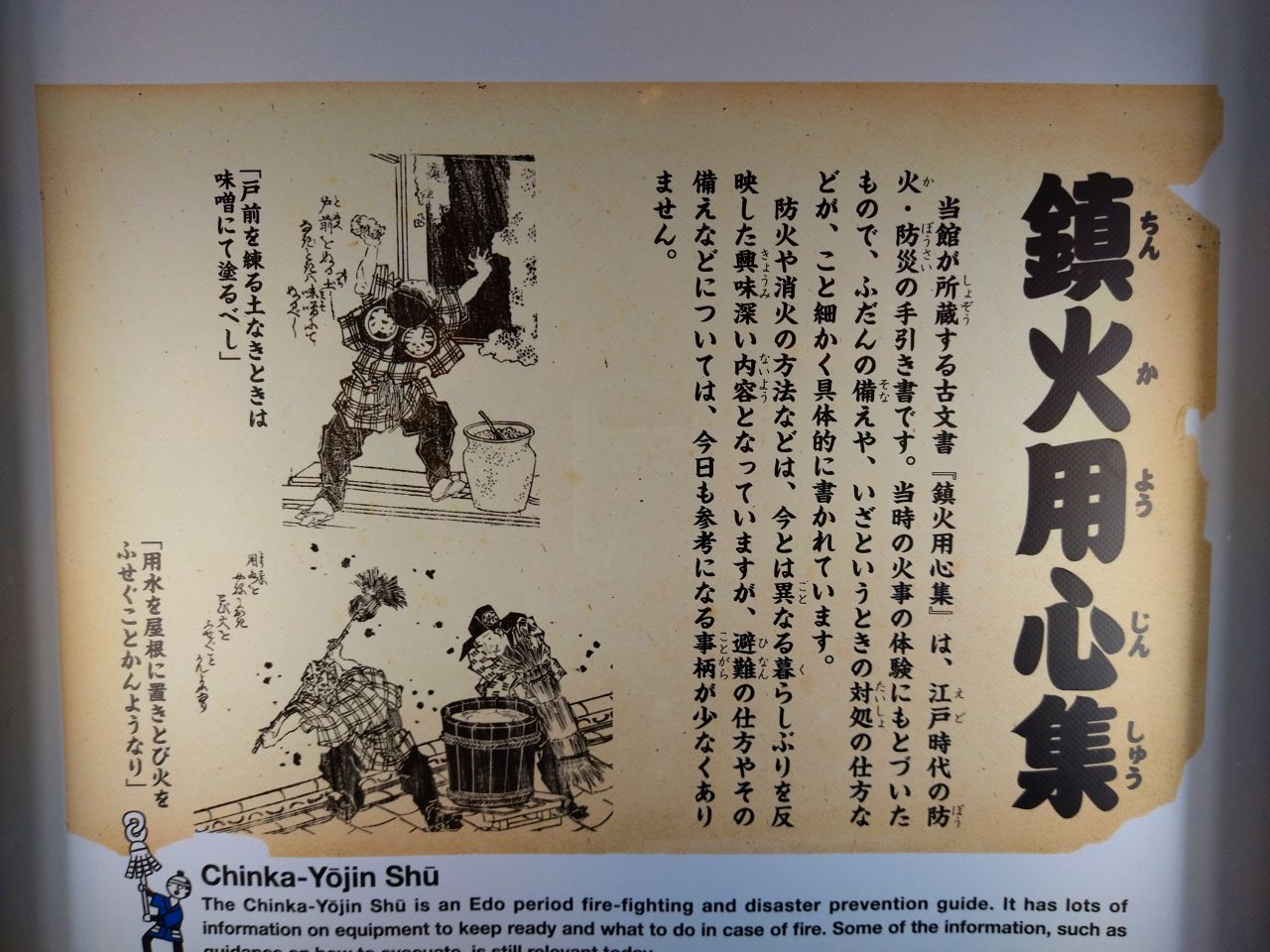

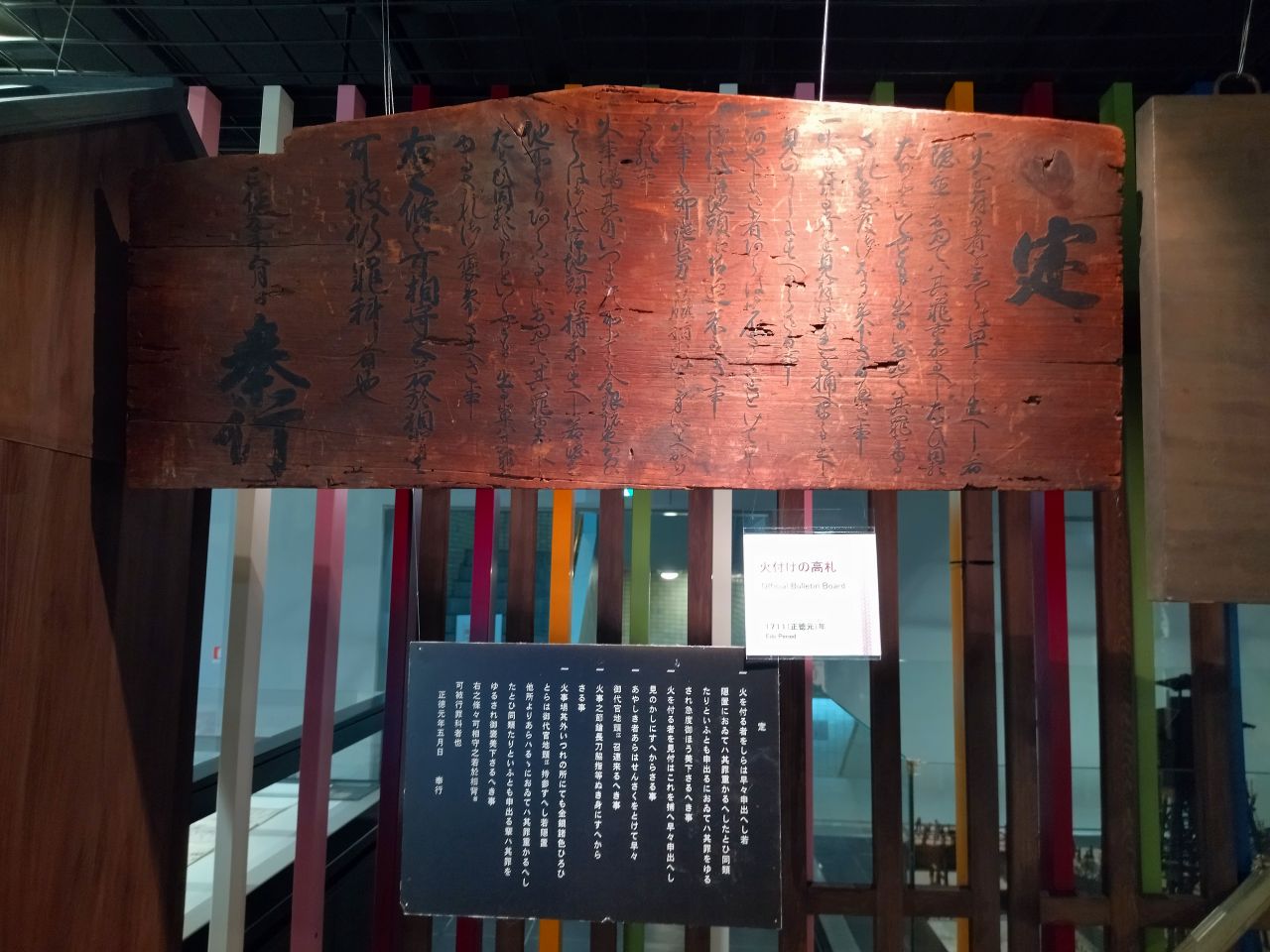

▼004▼まず江戸時代の消防(火消し)から

▼005▼

▼006▼

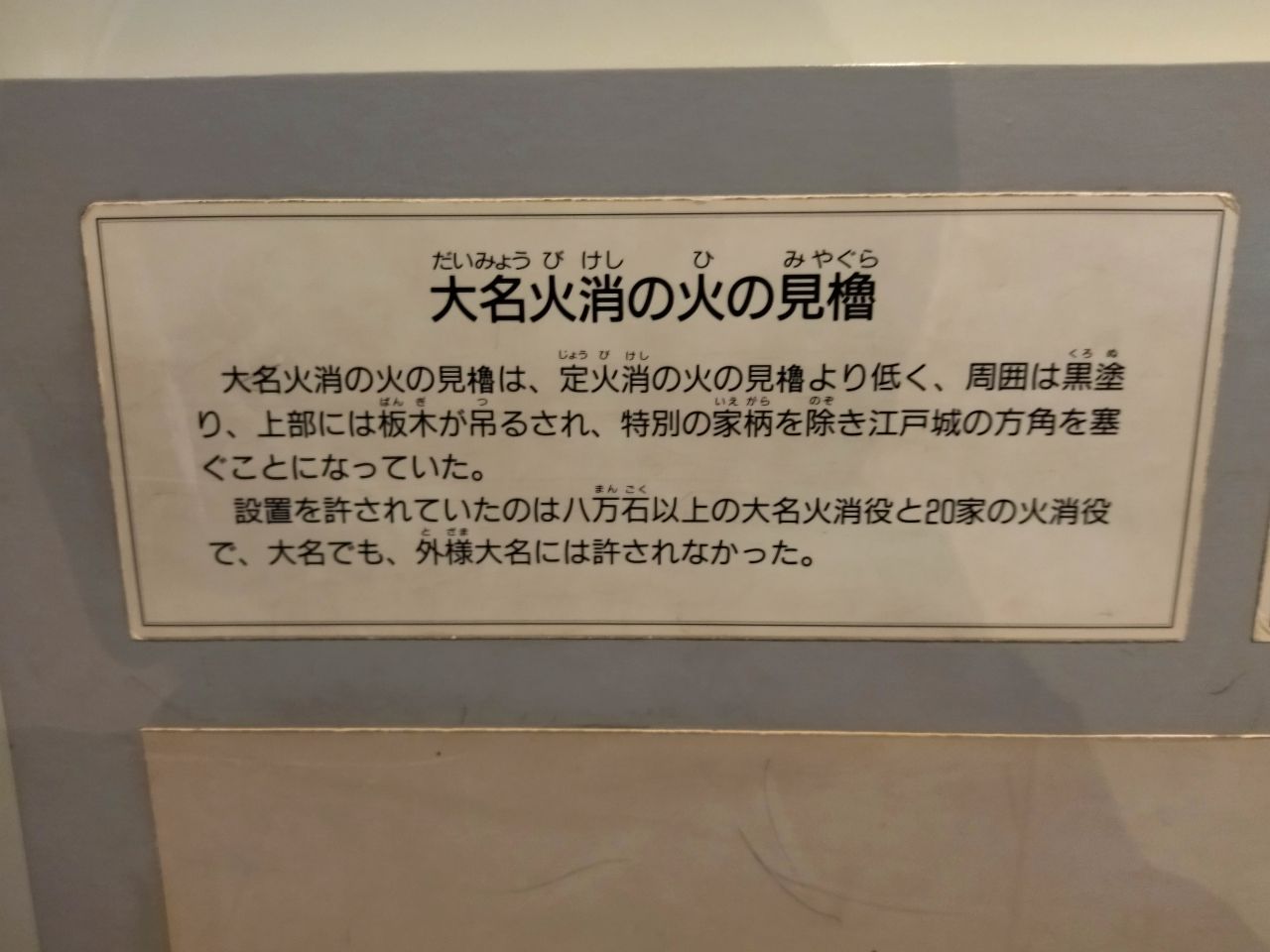

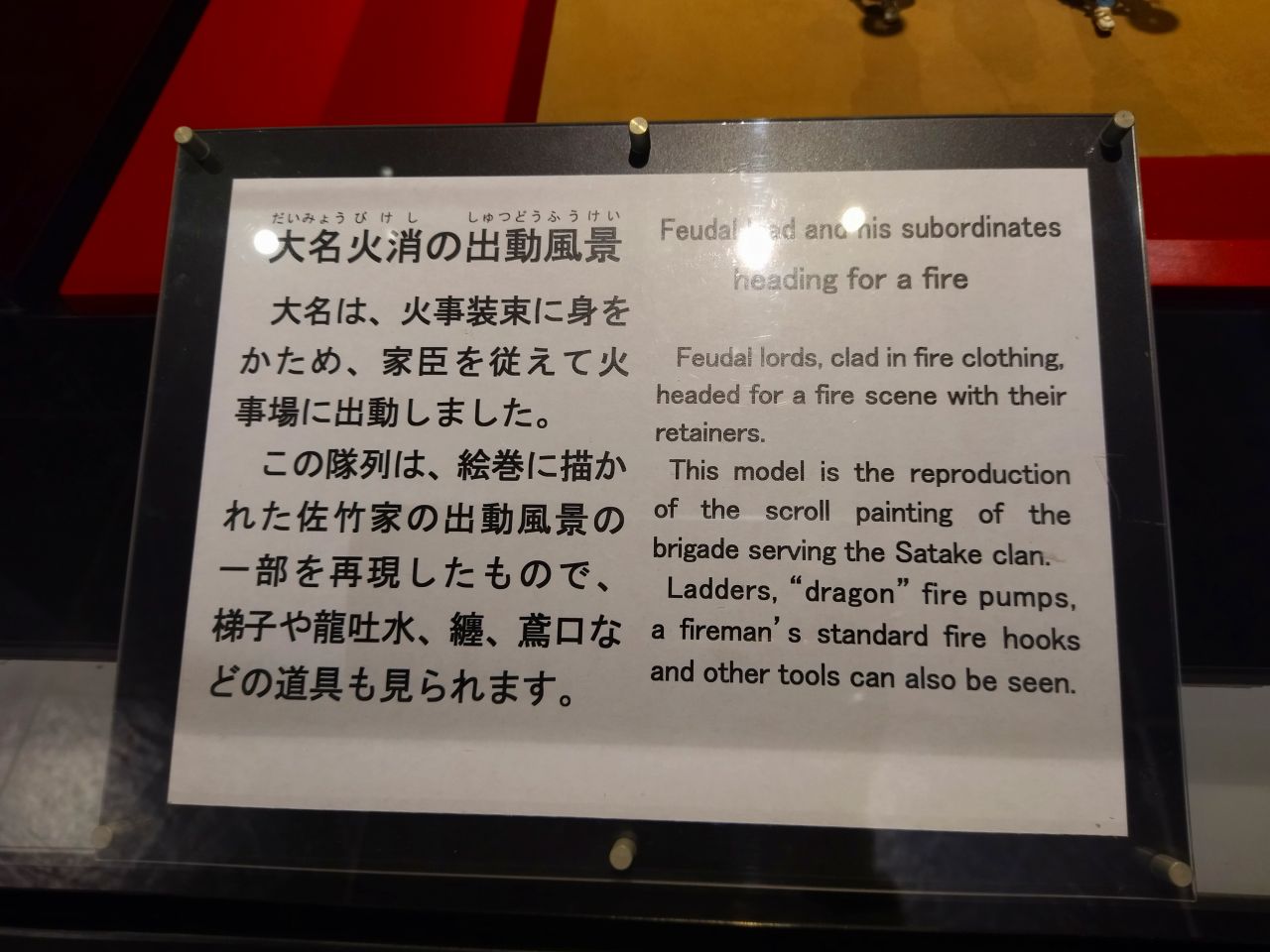

▼007▼参勤交代のような大名火消し

▼008▼

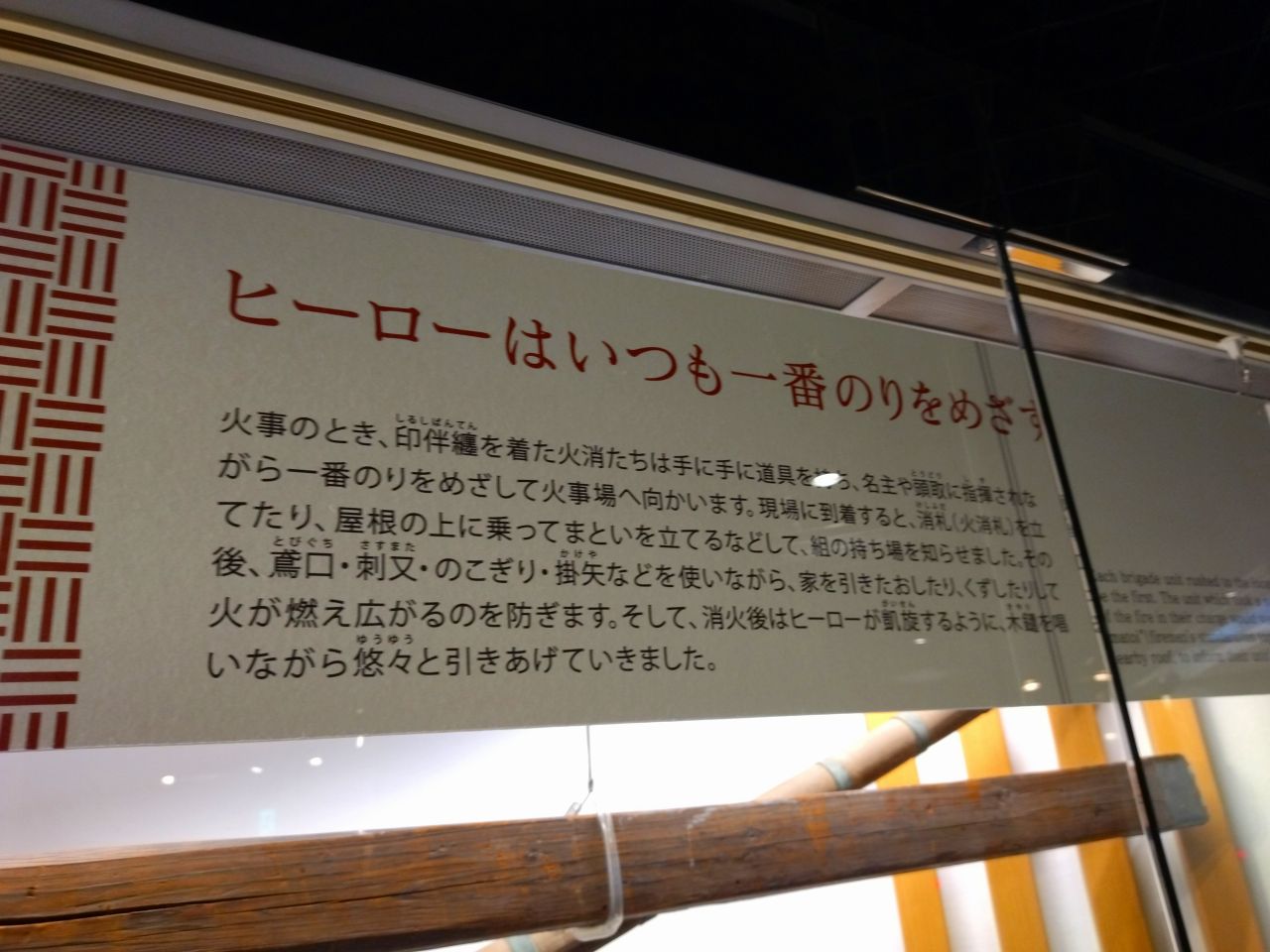

▼009▼当時の消防は「火消し」とは言うものの

実際は火が迫っている建物を破壊して延焼を防いだ

壊される家の者は、どんな気分だったのか?

▼010▼

▼011▼組頭と仲の悪かった家は、優先的に壊されたような気がする

▼012▼

▼013▼大奥の火事

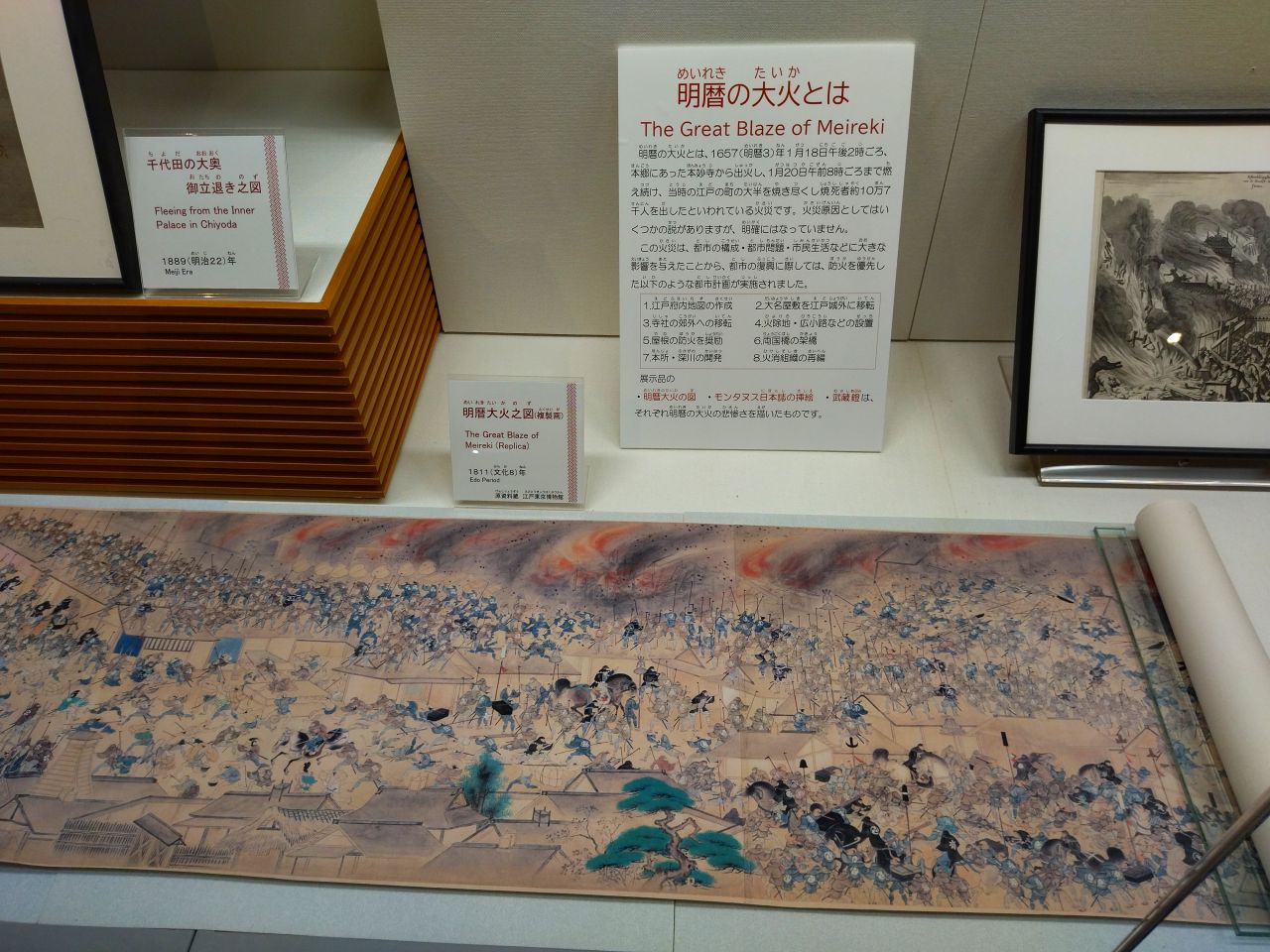

▼014▼10万人以上が死んだ明暦の大火

関東大震災や東京大空襲の訓練をしたようなもの

▼015▼

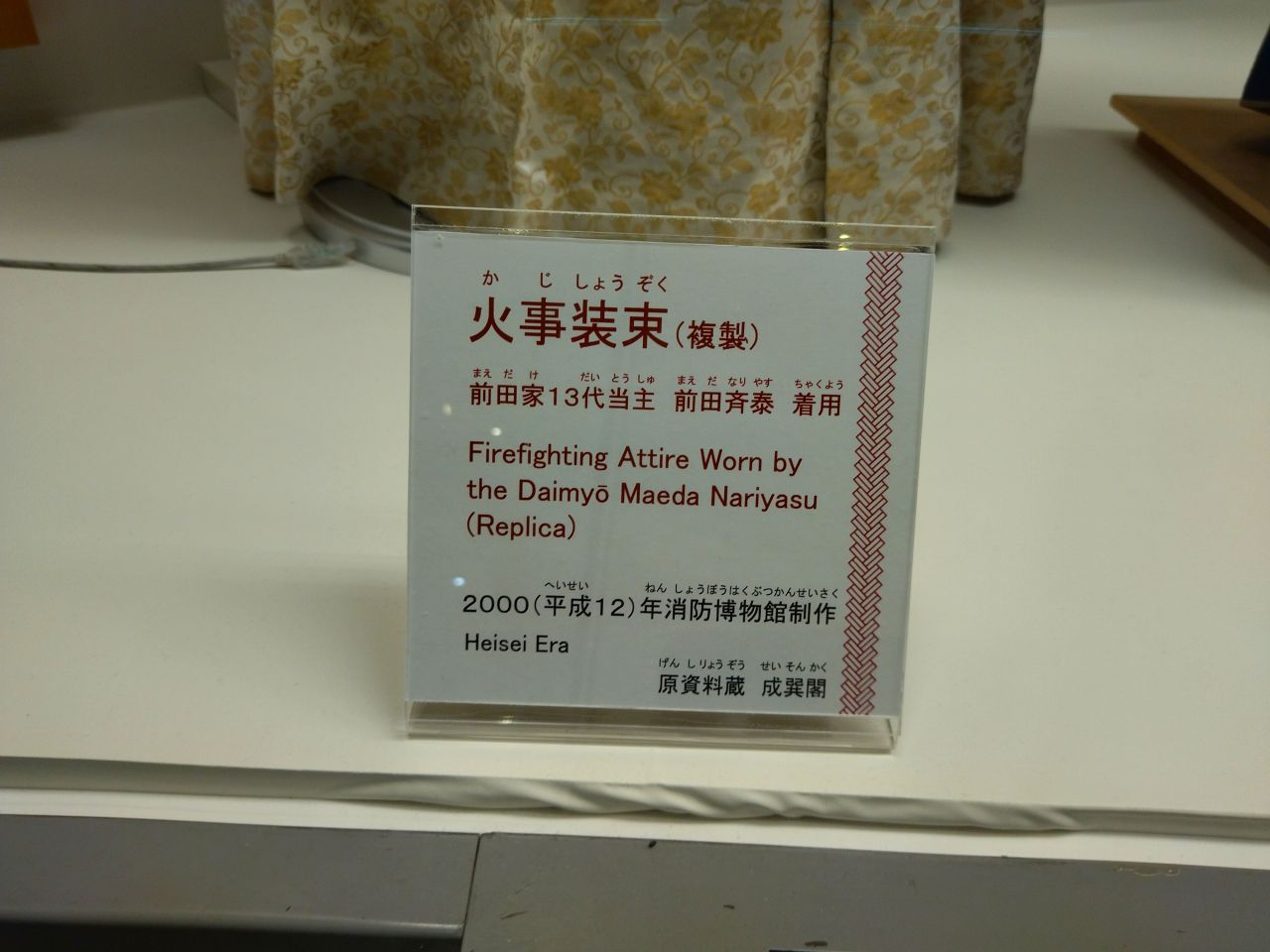

▼016▼大名は火事になるとこんな服装をした 右は奥様

▼017▼

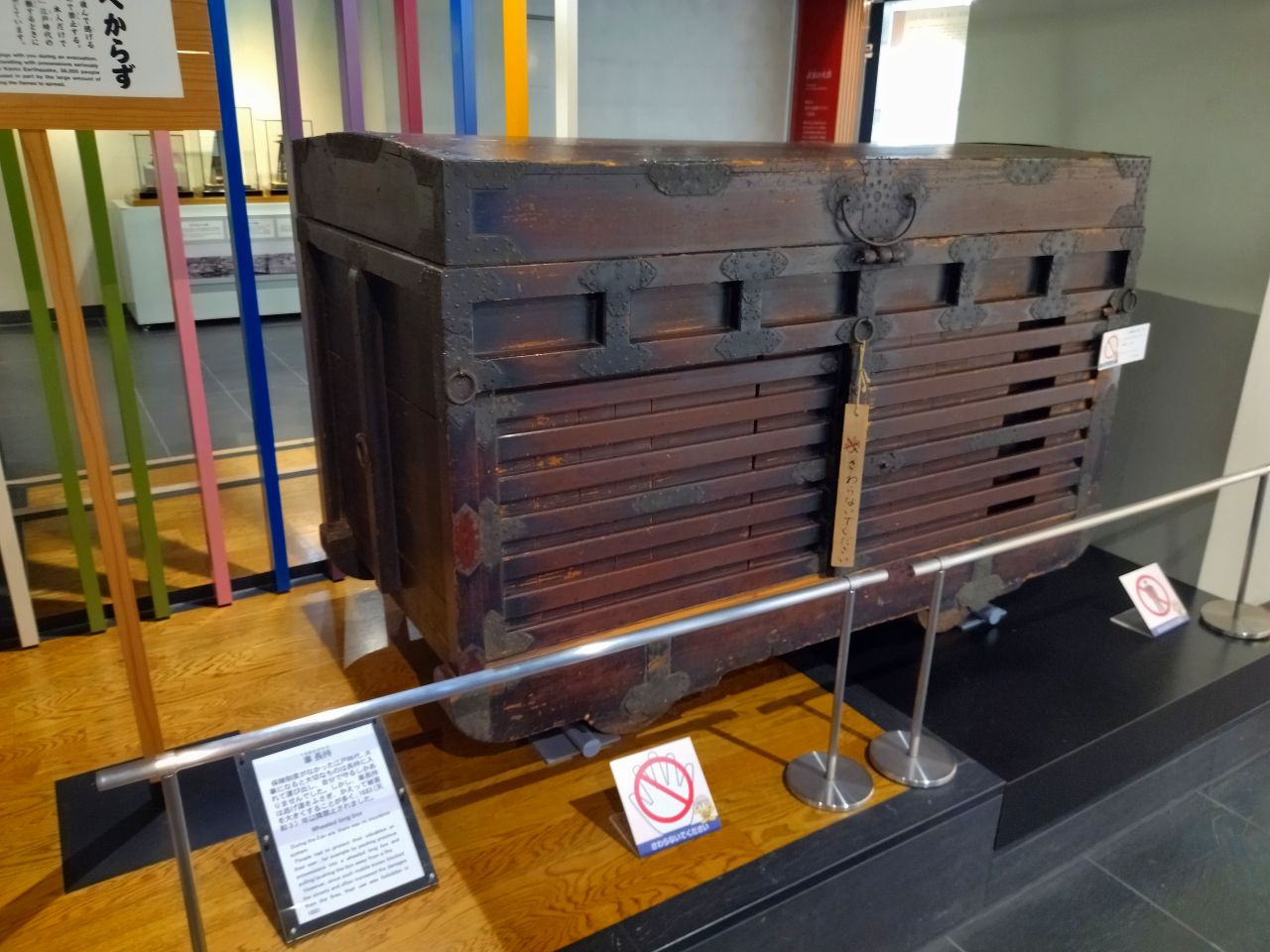

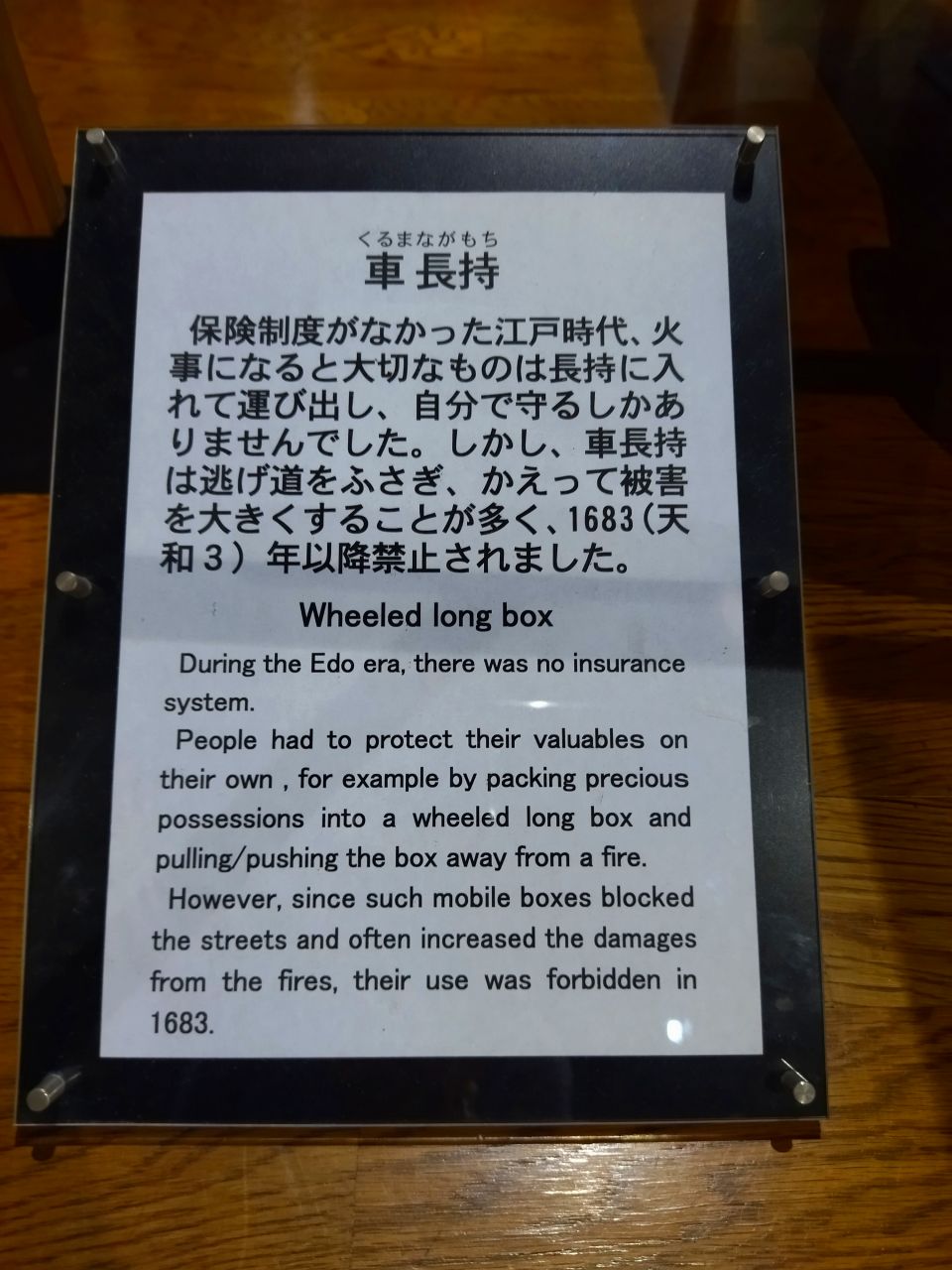

▼018▼これに大切な家財を入れて火事から逃げた 下に車輪が付いている

▼019▼

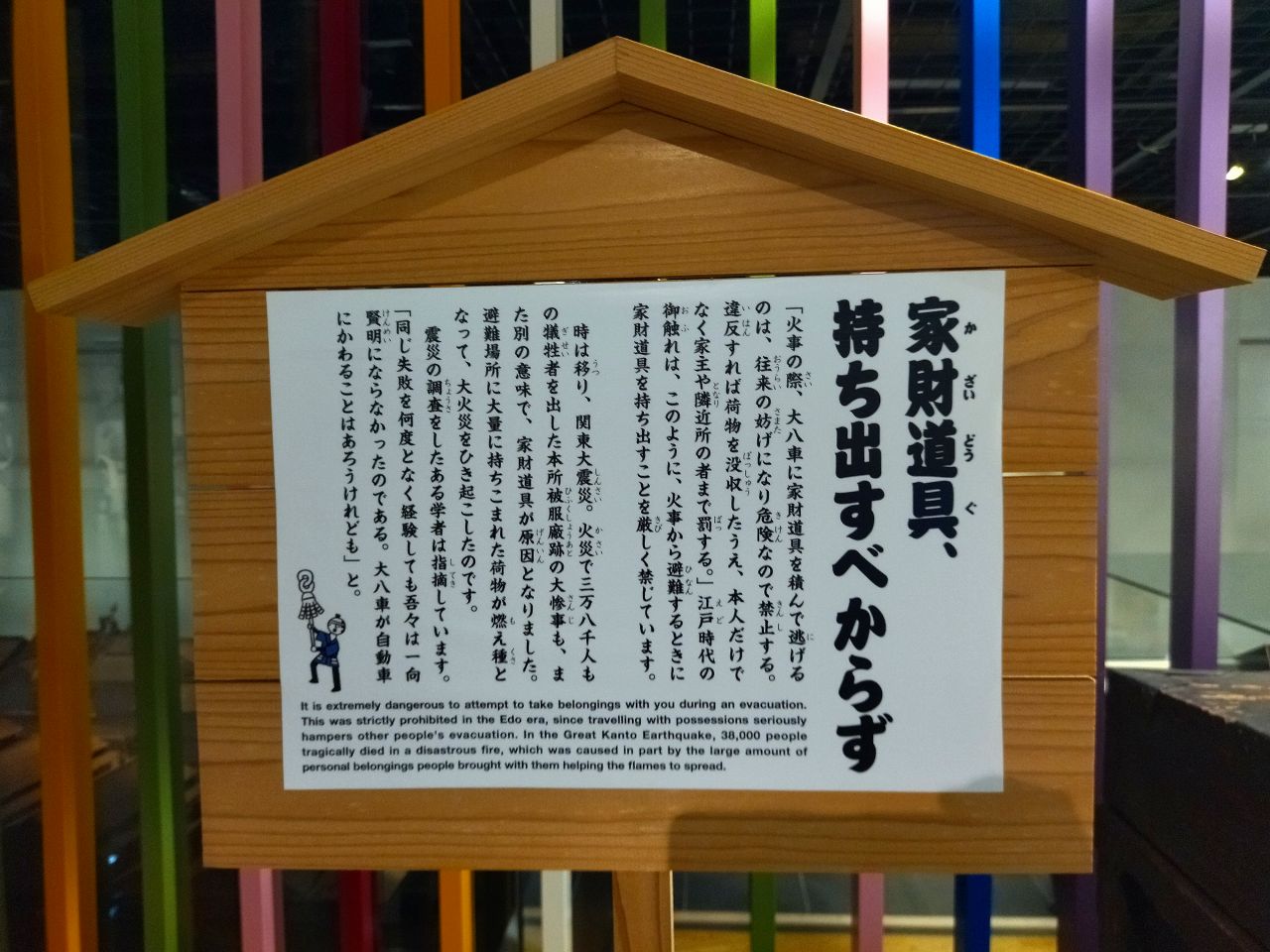

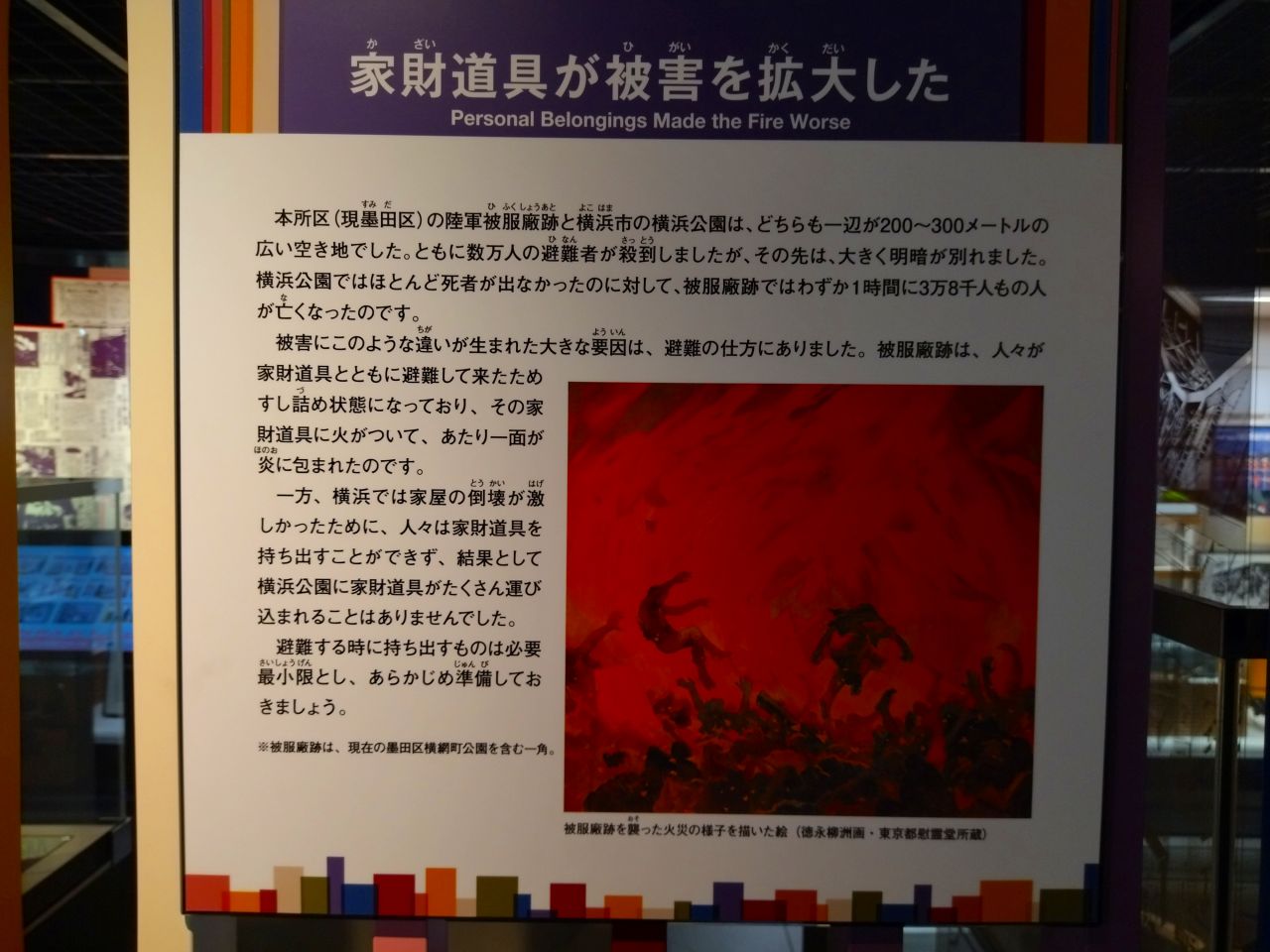

▼020▼自分単独なら合理的な行動でも、みんなで一緒にすれば不合理になる

これは集団心理の一種としてよく指摘されます

芝居を見ているとき、一人が立ち上がれば舞台がよく見えるが

全員が立ち上がったら、舞台が下がったのと同じことになる

経済学では「合成の誤謬」と呼ばれ、不景気発生の原因になります

下の学者先生は偉そうに言ってますが、もし彼の自宅に火が迫ったら

たぶん大切な家財を持ち出すでしょうし、私もそうすると思います

▼021▼

▼022▼

▼023▼

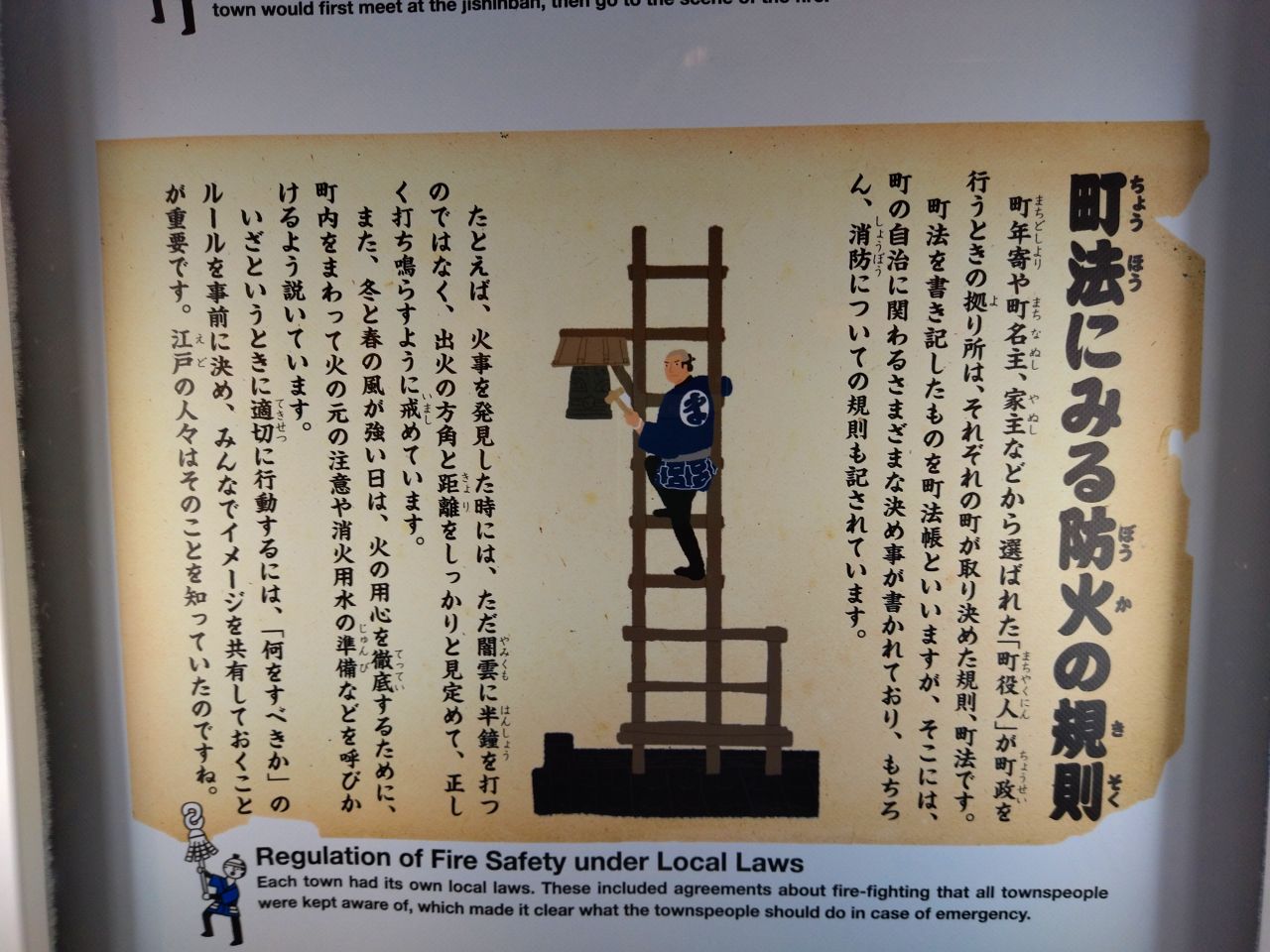

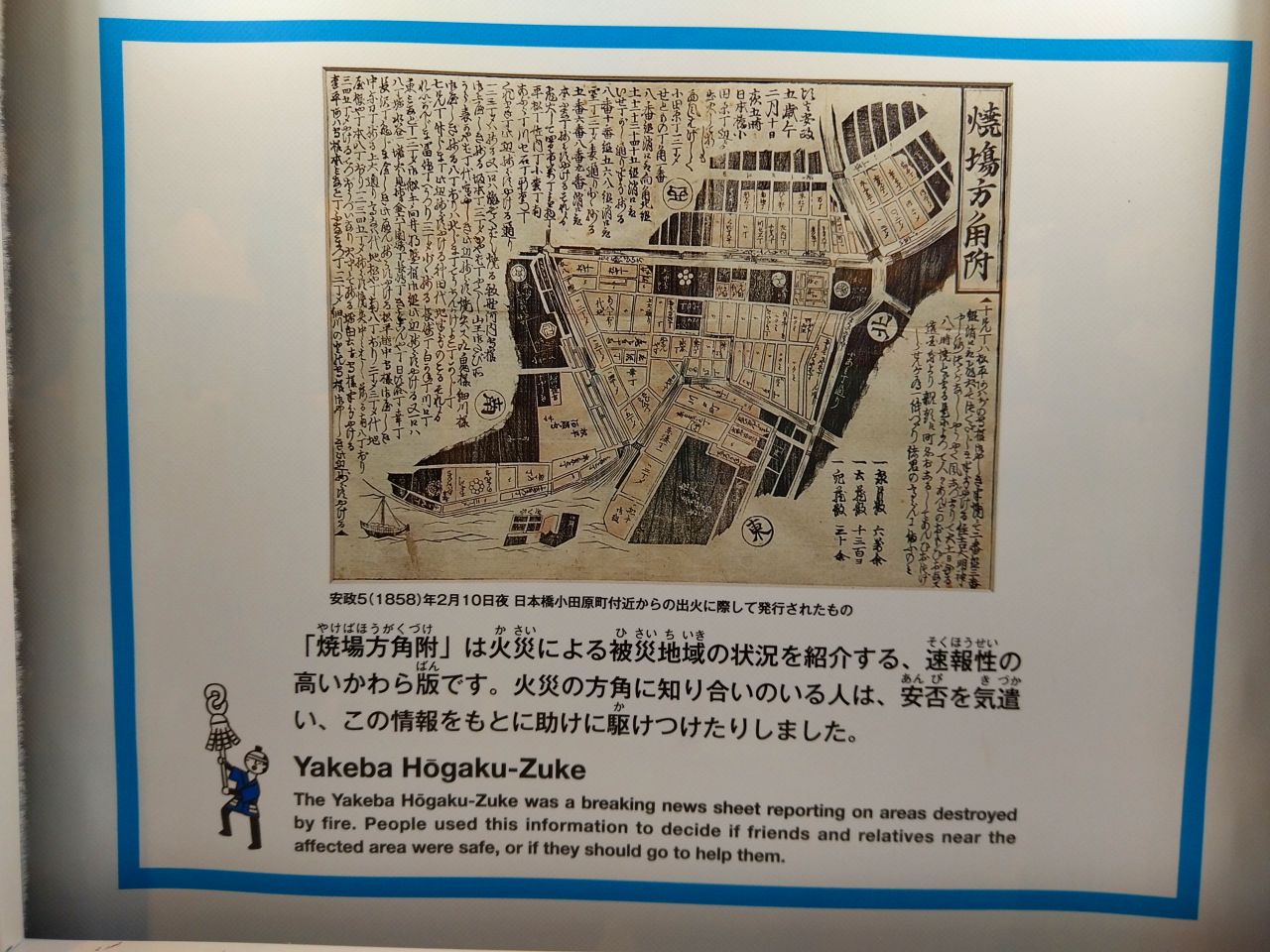

▼024▼ネットもテレビも無い時代なので、こうやって火事の速報をした

▼025▼

▼026▼

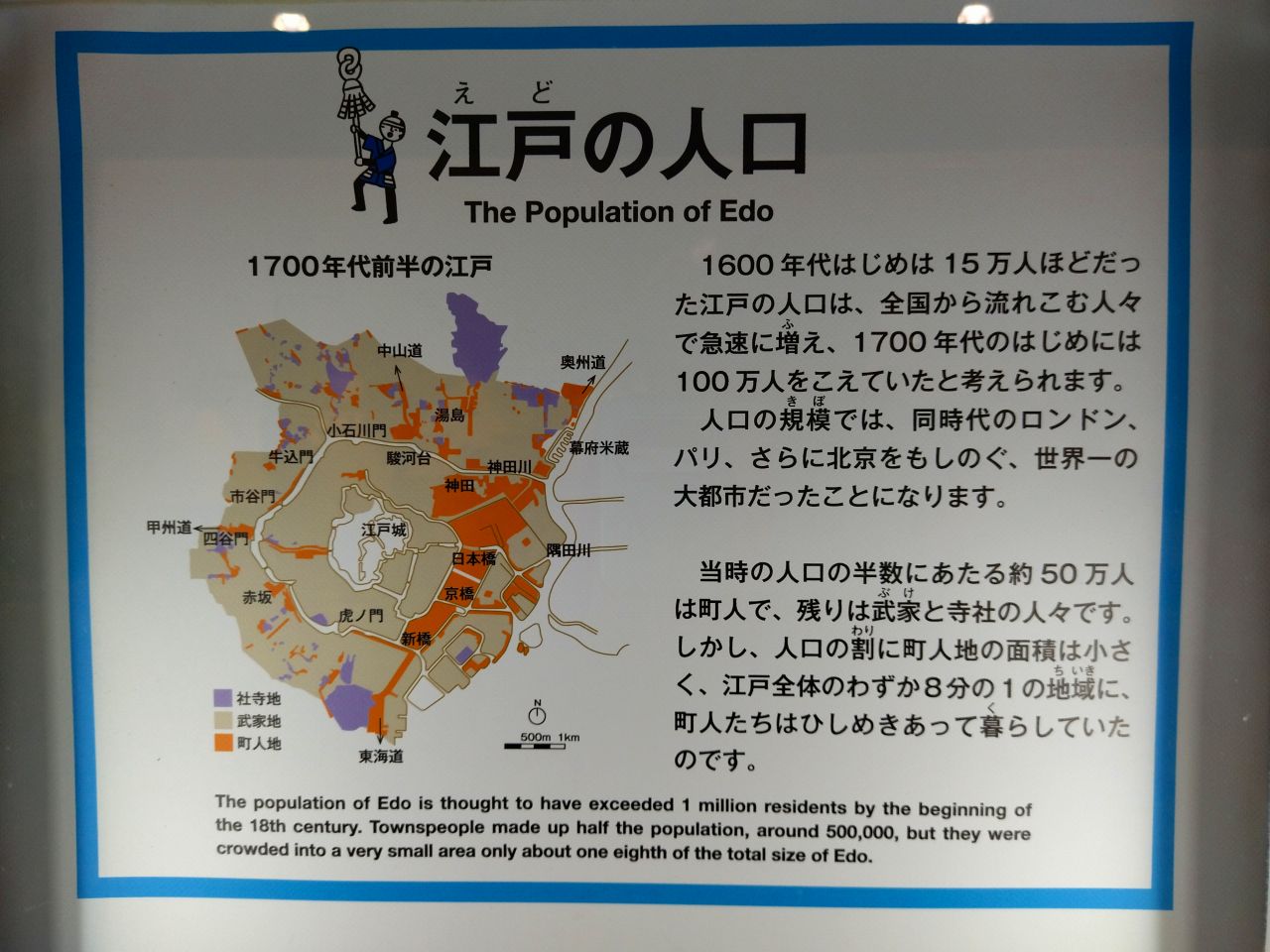

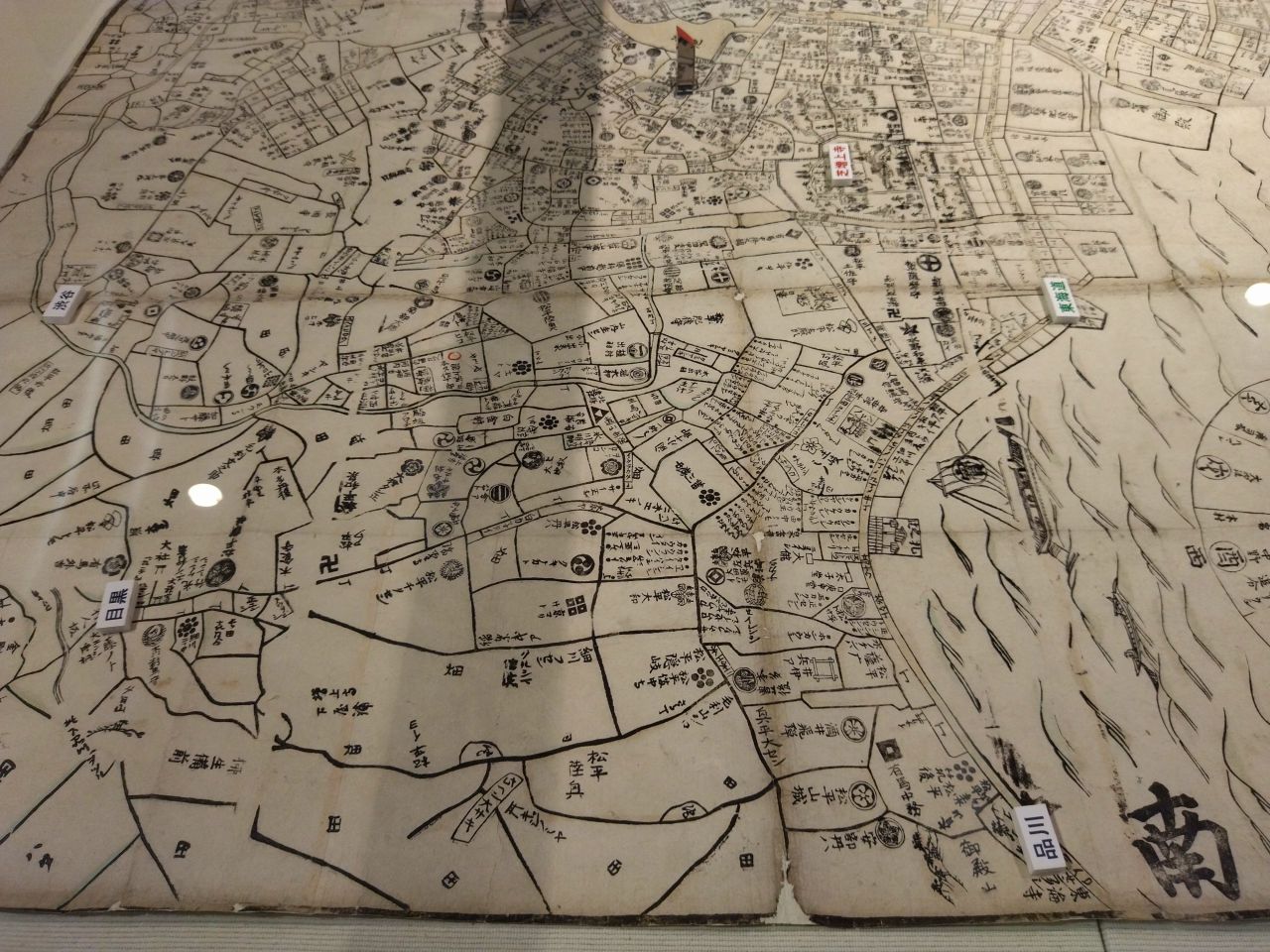

▼027▼町人はオレンジ色のエリアに住んでいた

▼028▼

▼029▼

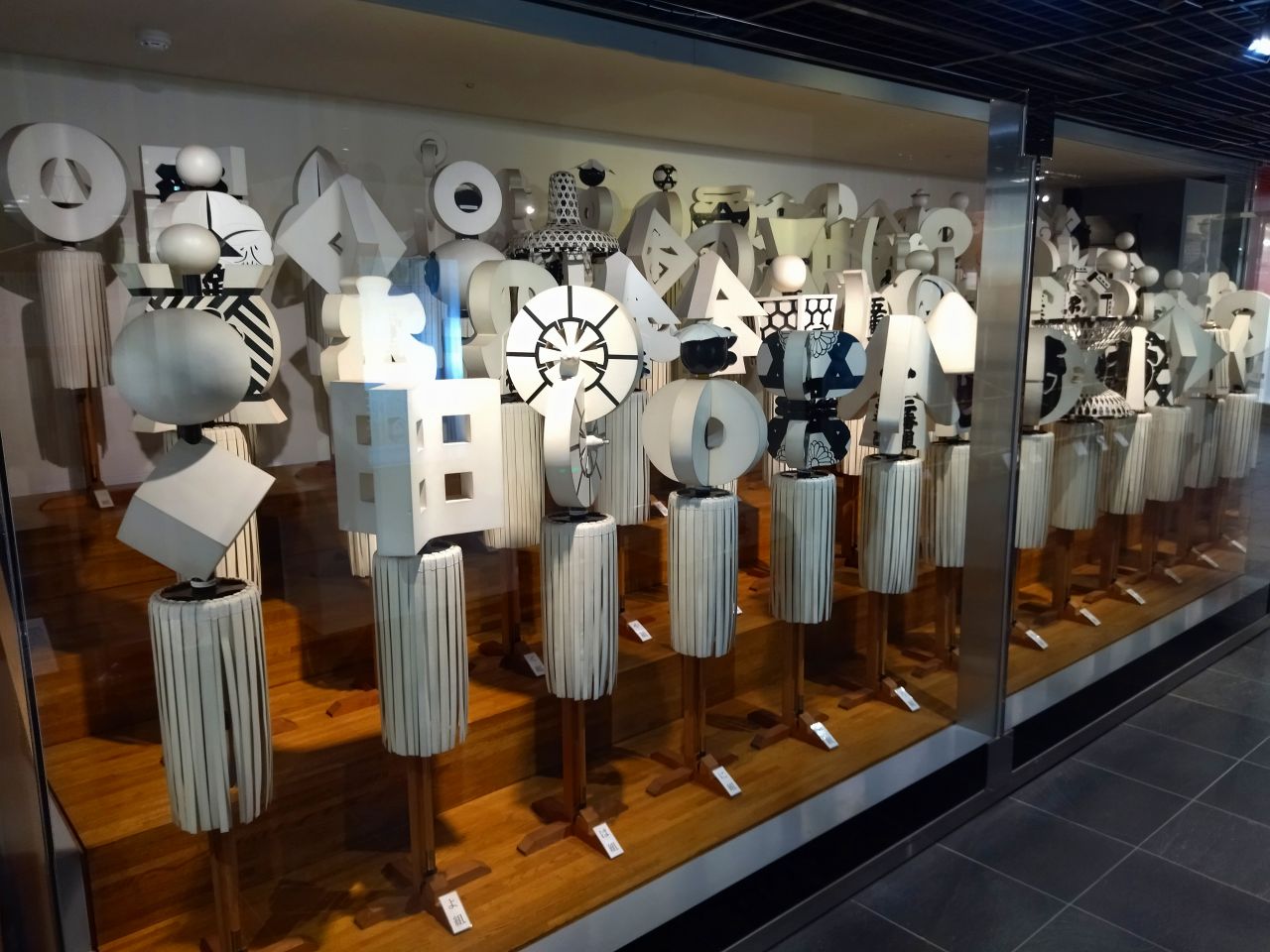

▼030▼江戸時代の火事といったら、これですね

▼031▼

▼032▼

▼033▼

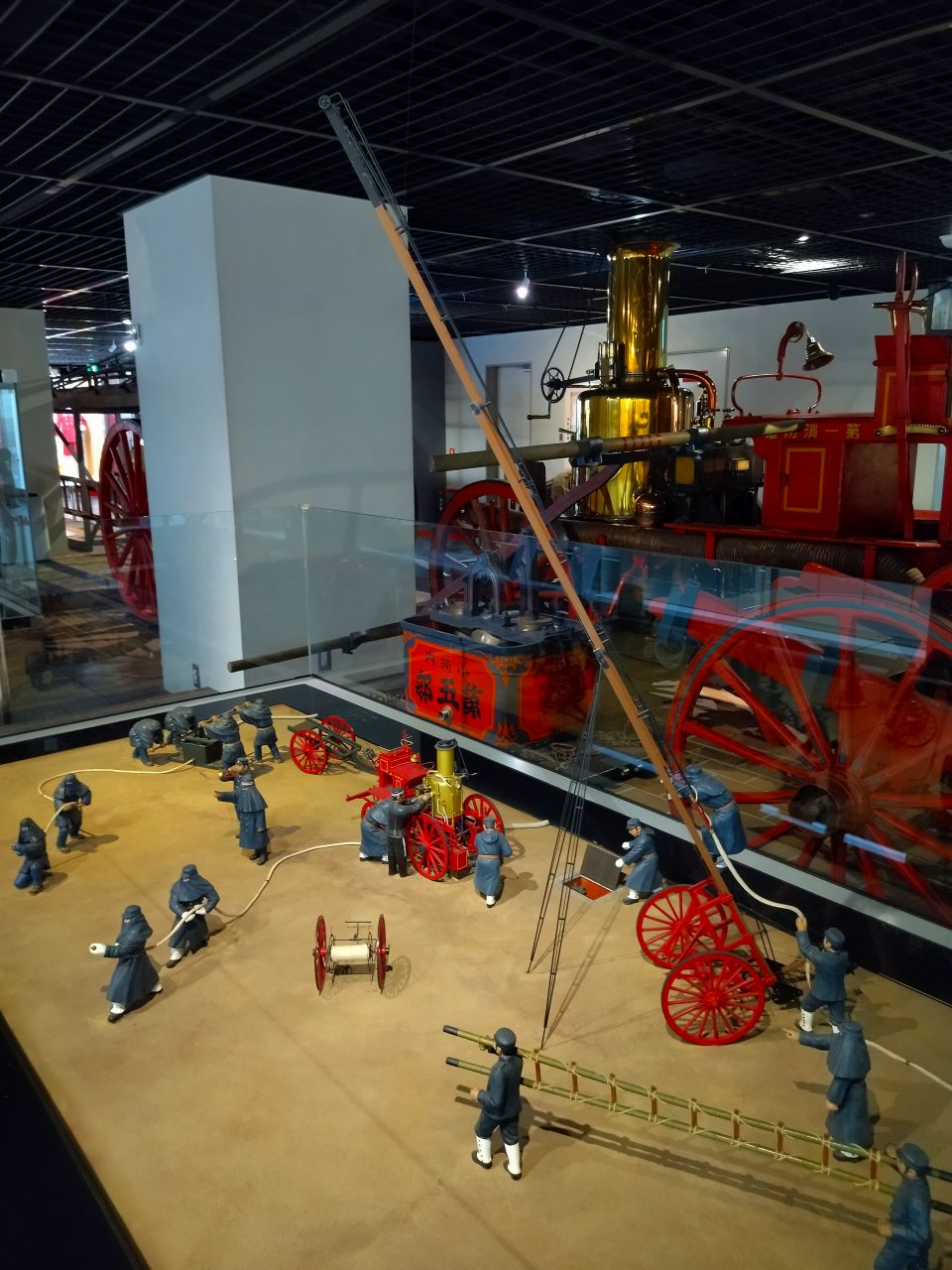

▼034▼

▼035▼

▼036▼

▼037▼

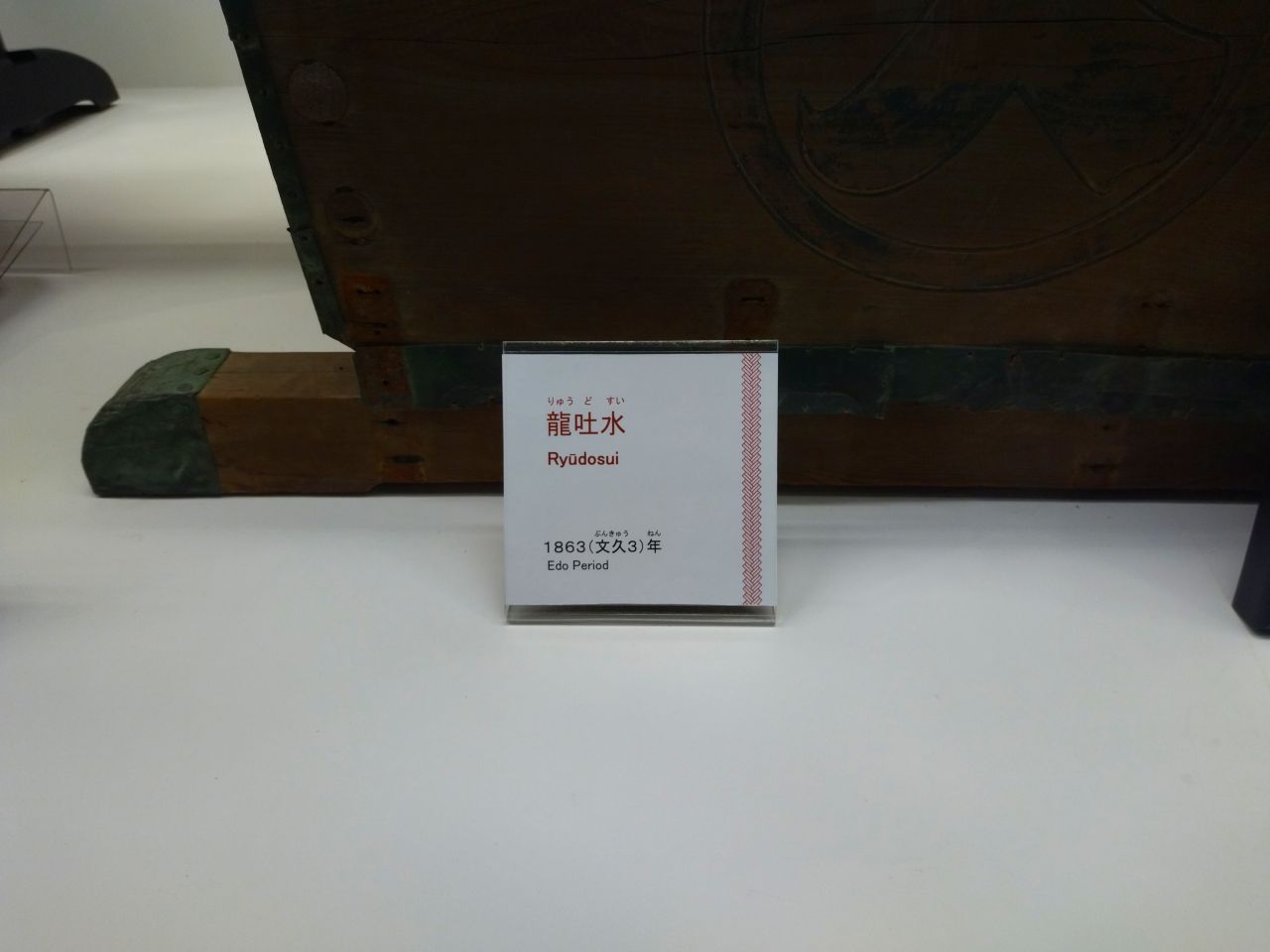

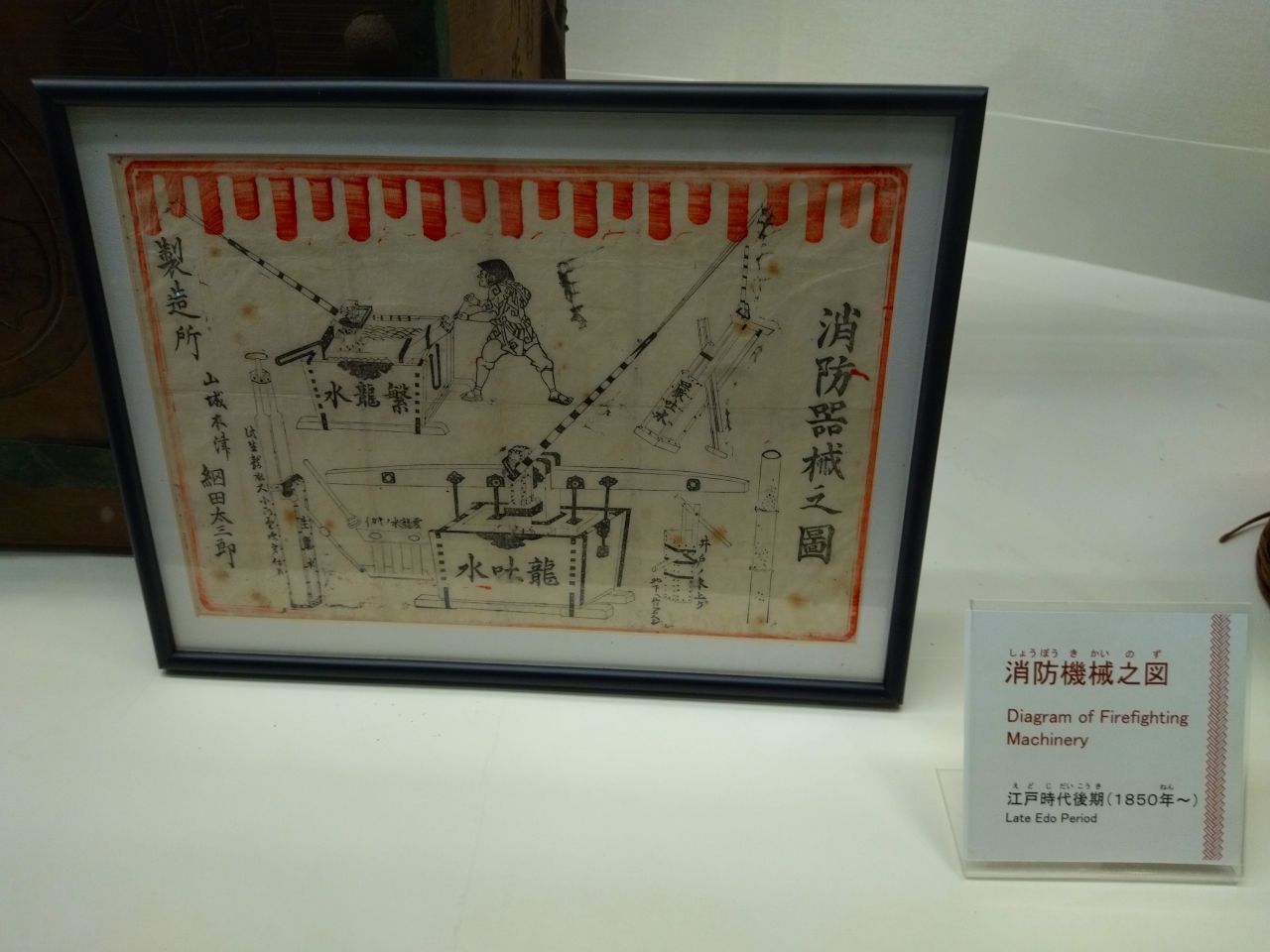

▼038▼江戸時代のポンプで龍吐水と呼んだ

六本木の近くに麻布龍吐町という場所がありました

▼039▼

▼040▼

▼041▼こんな水鉄砲で消火をしたの? ( ゚Д゚)

▼042▼

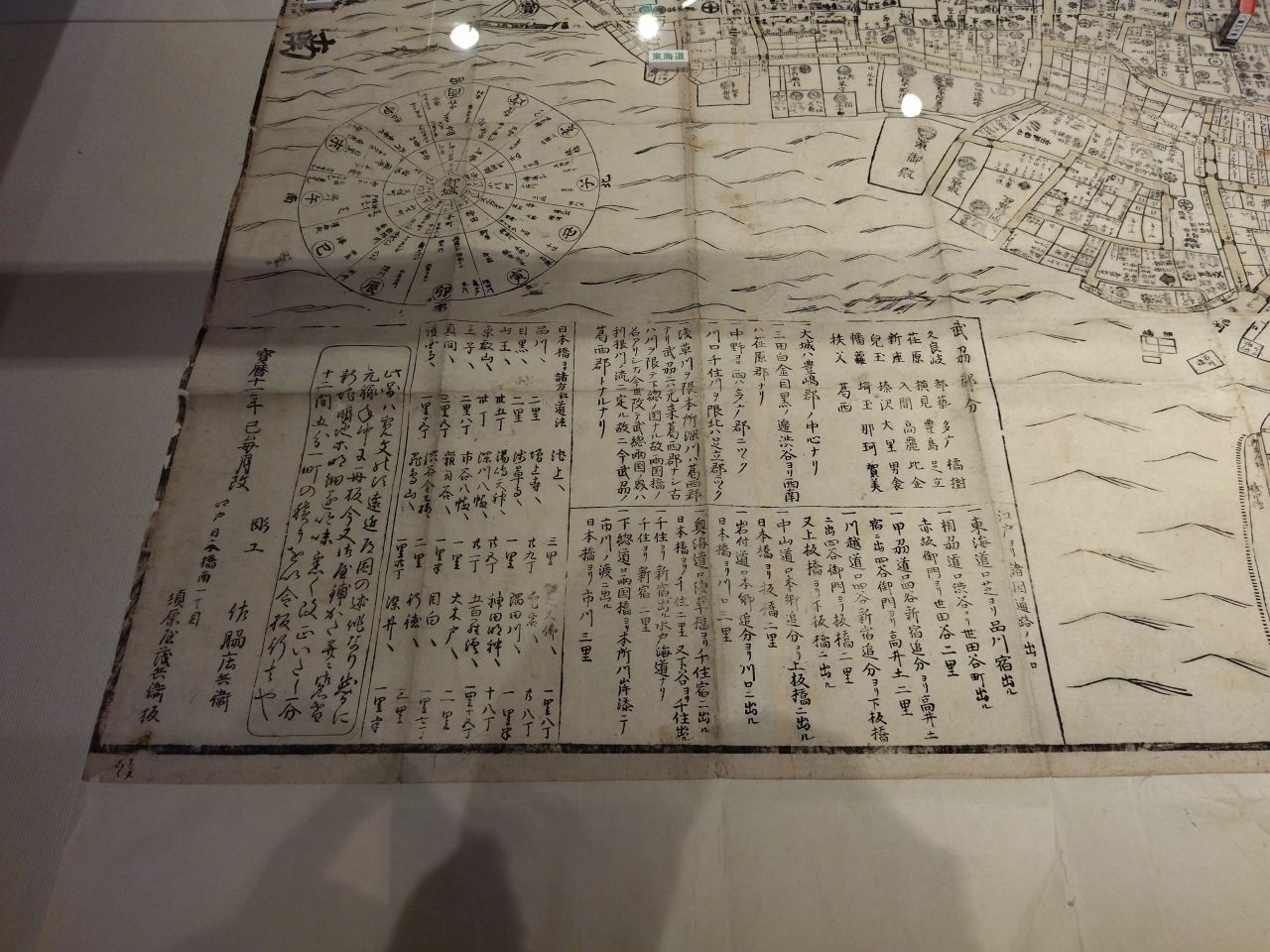

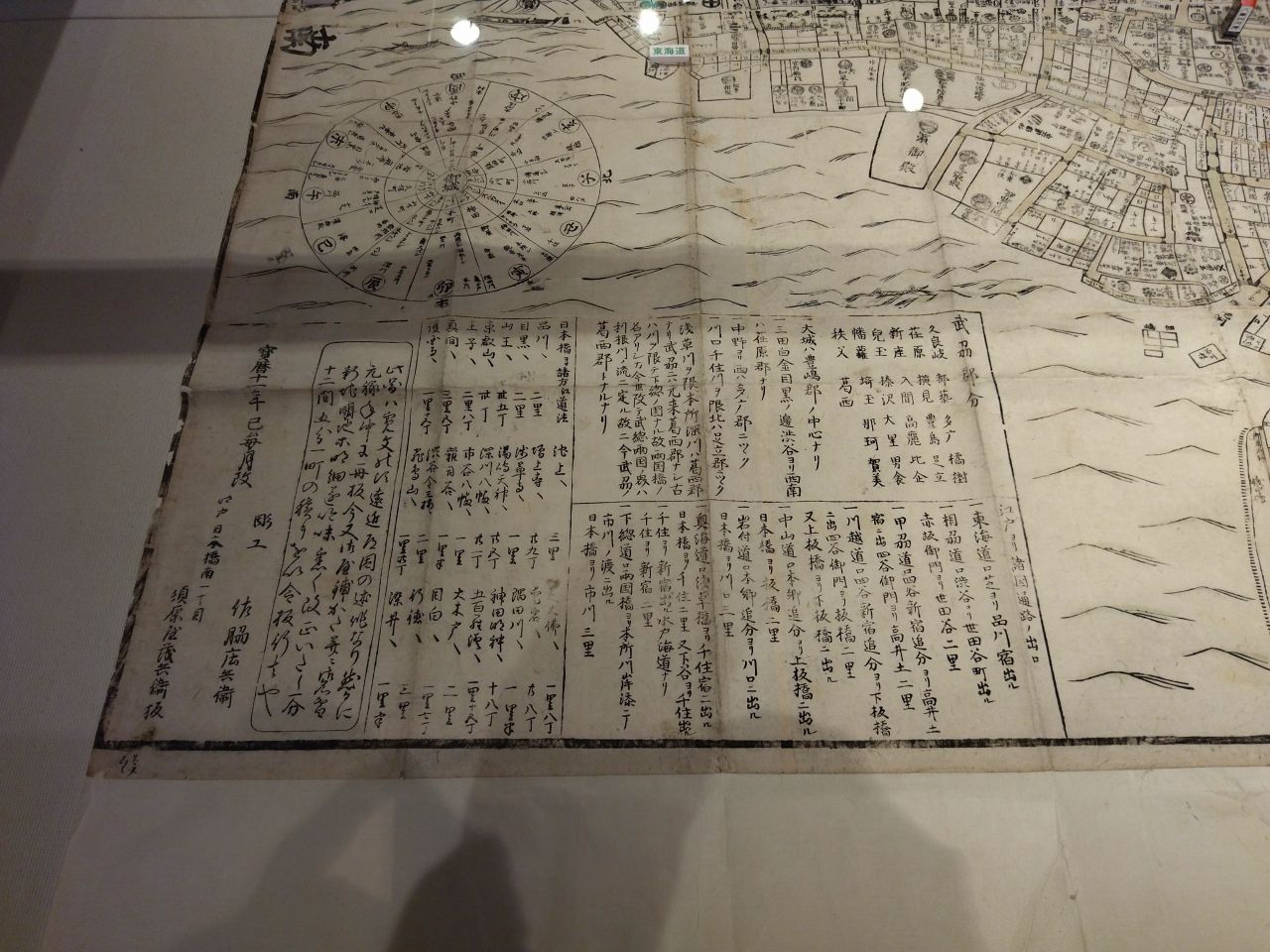

▼043▼江戸時代の地図は西が上 西方浄土思想の影響かな?

▼044▼

▼045▼

▼046▼江戸時代の城南地区

▼047▼火消しの男は、女性から非常にモテたらしい

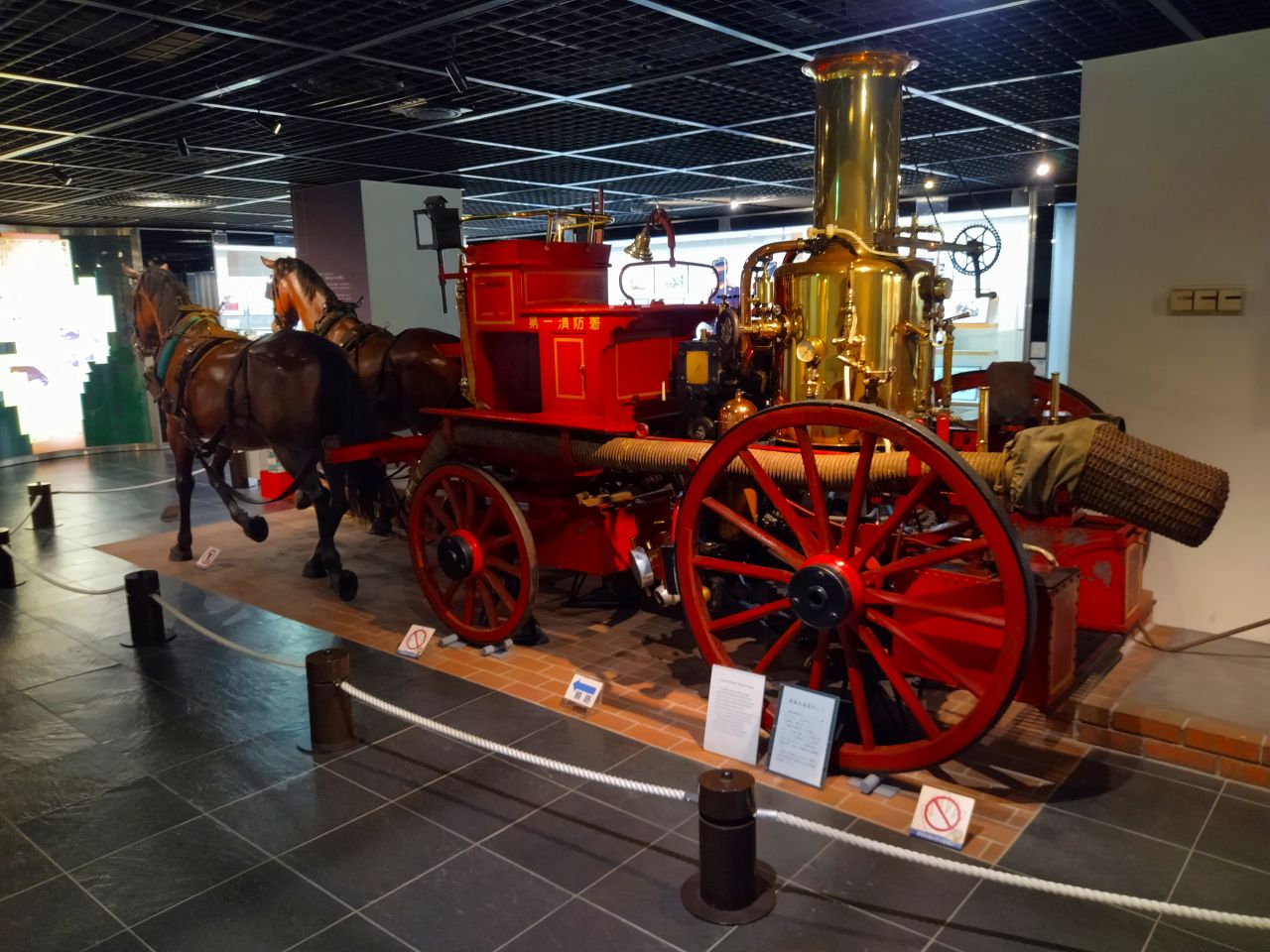

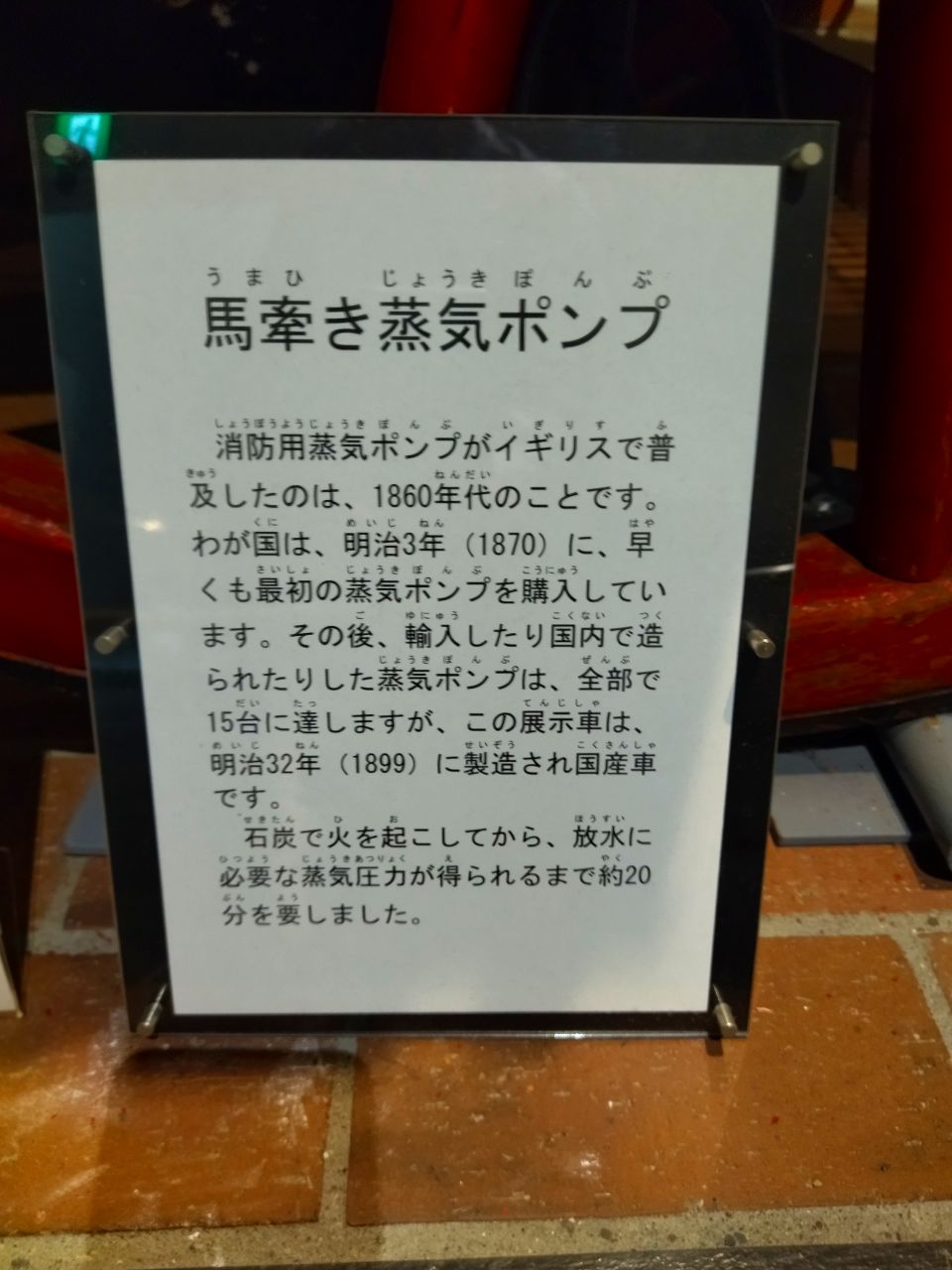

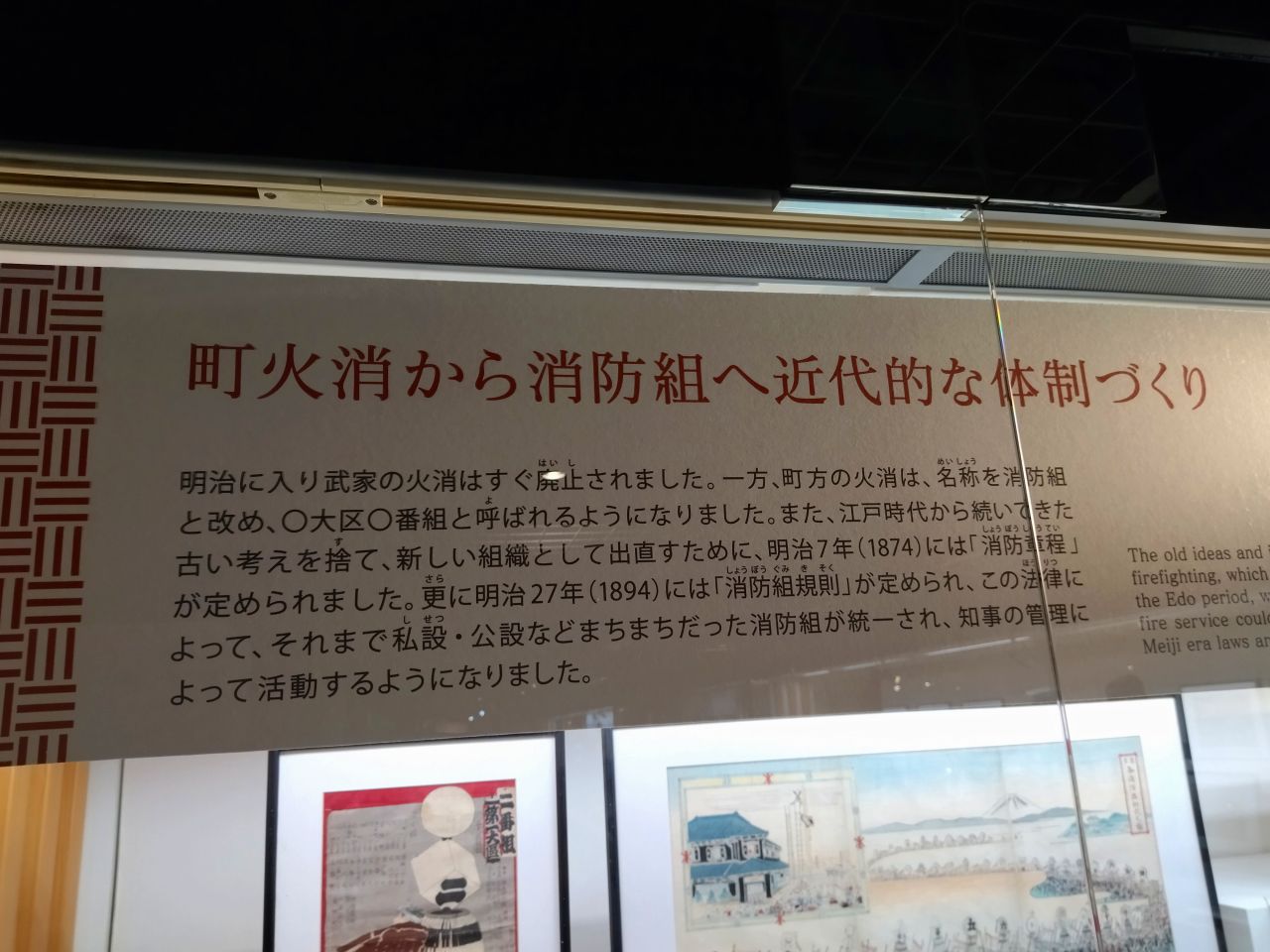

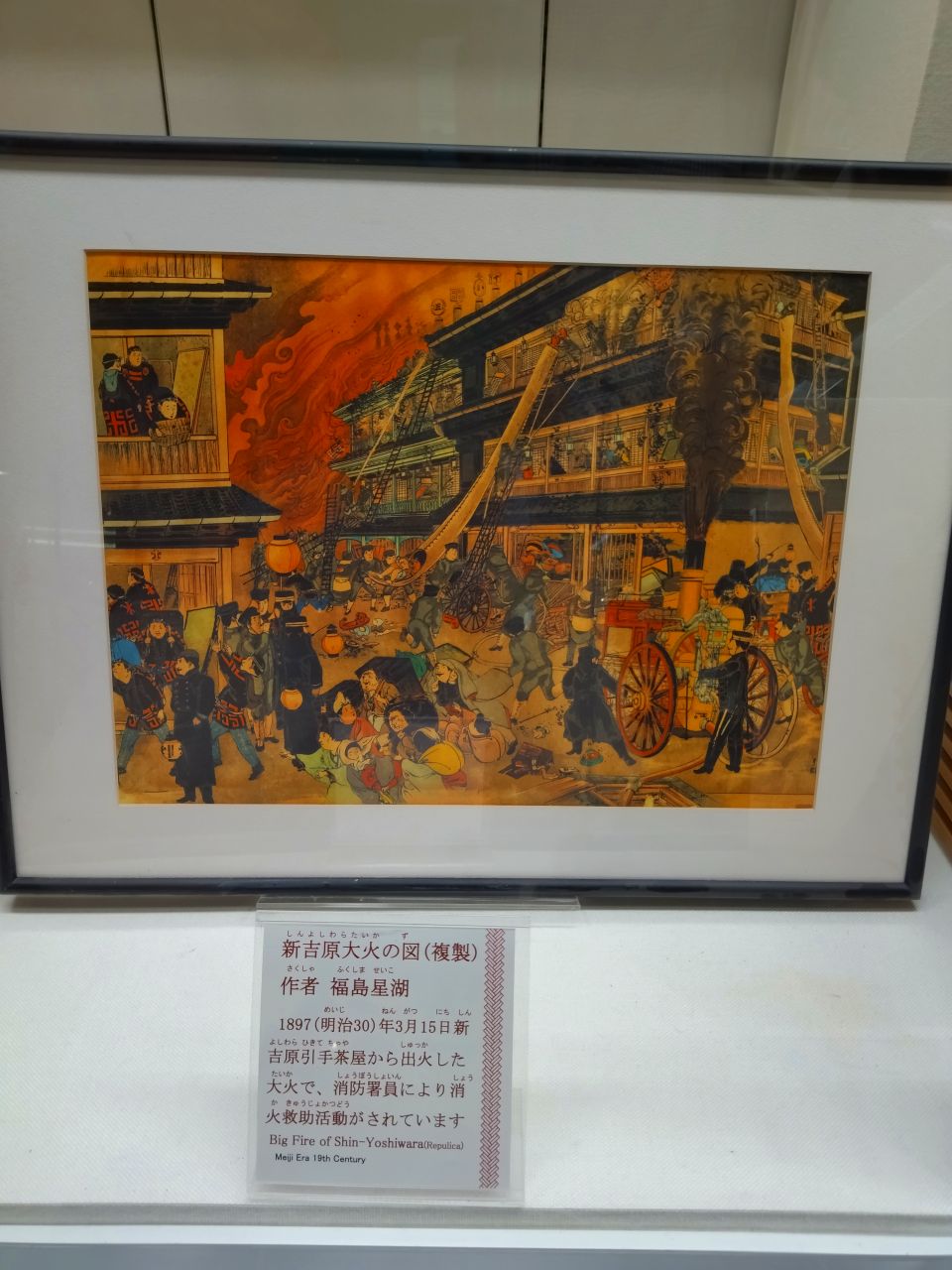

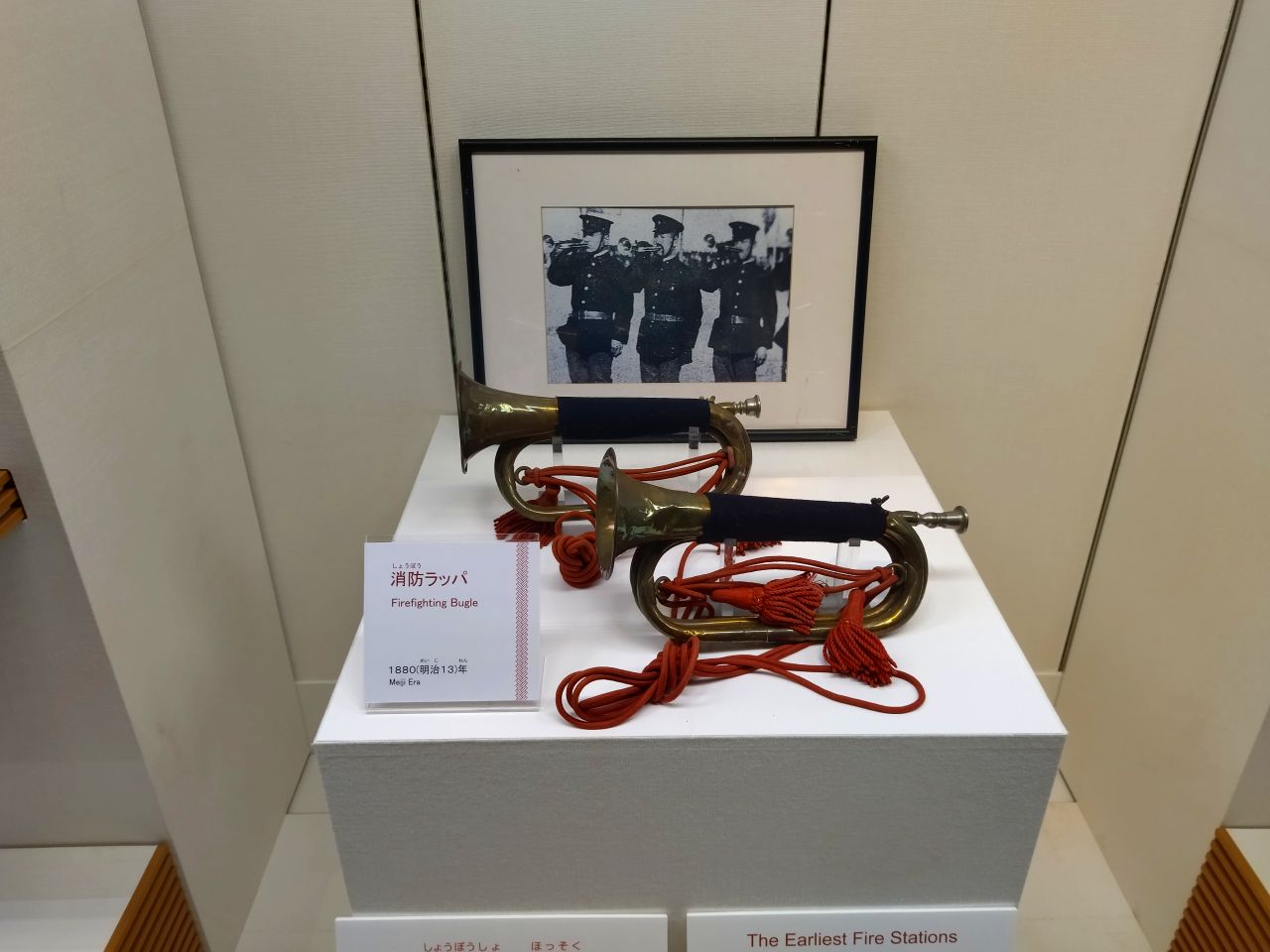

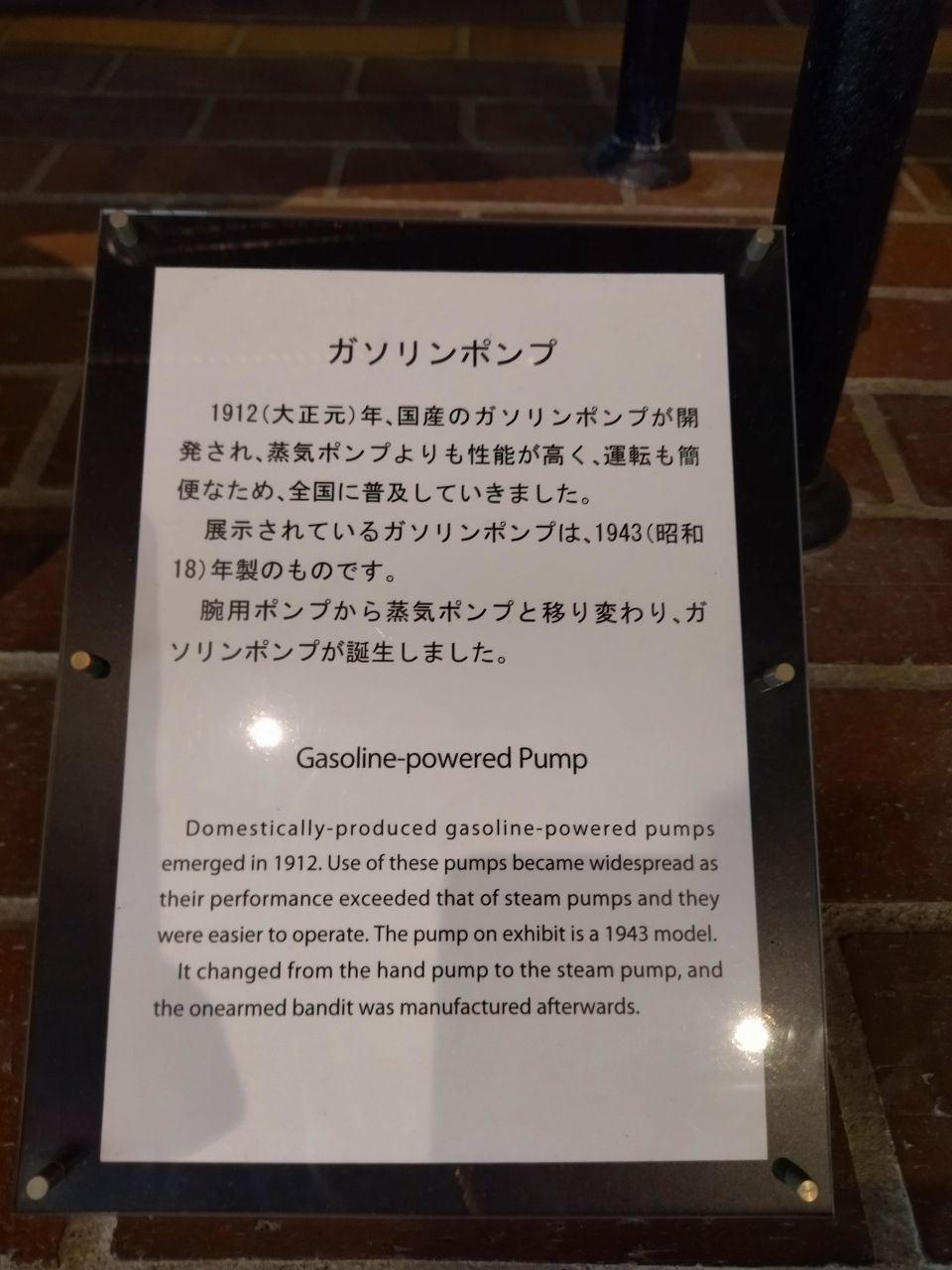

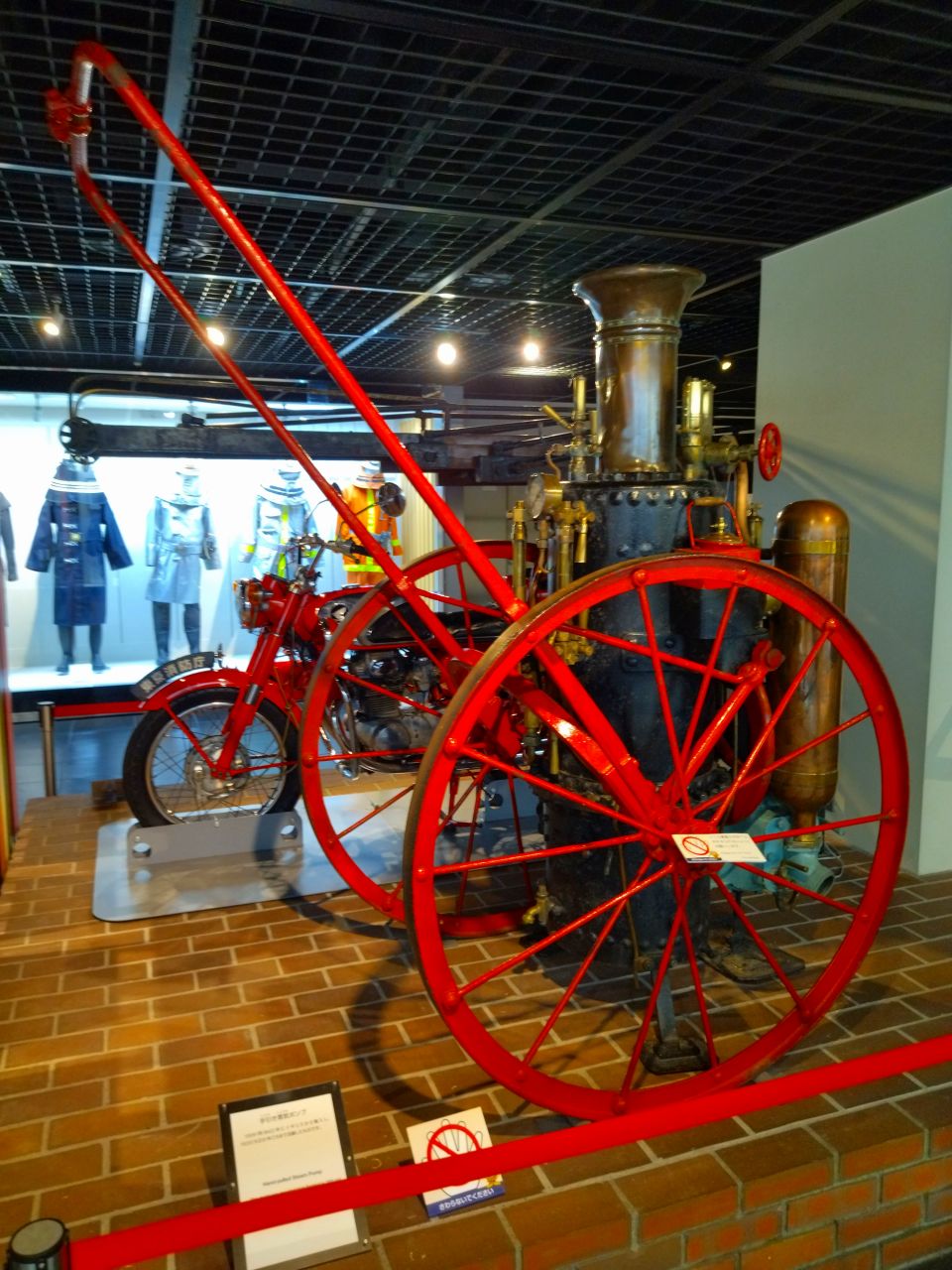

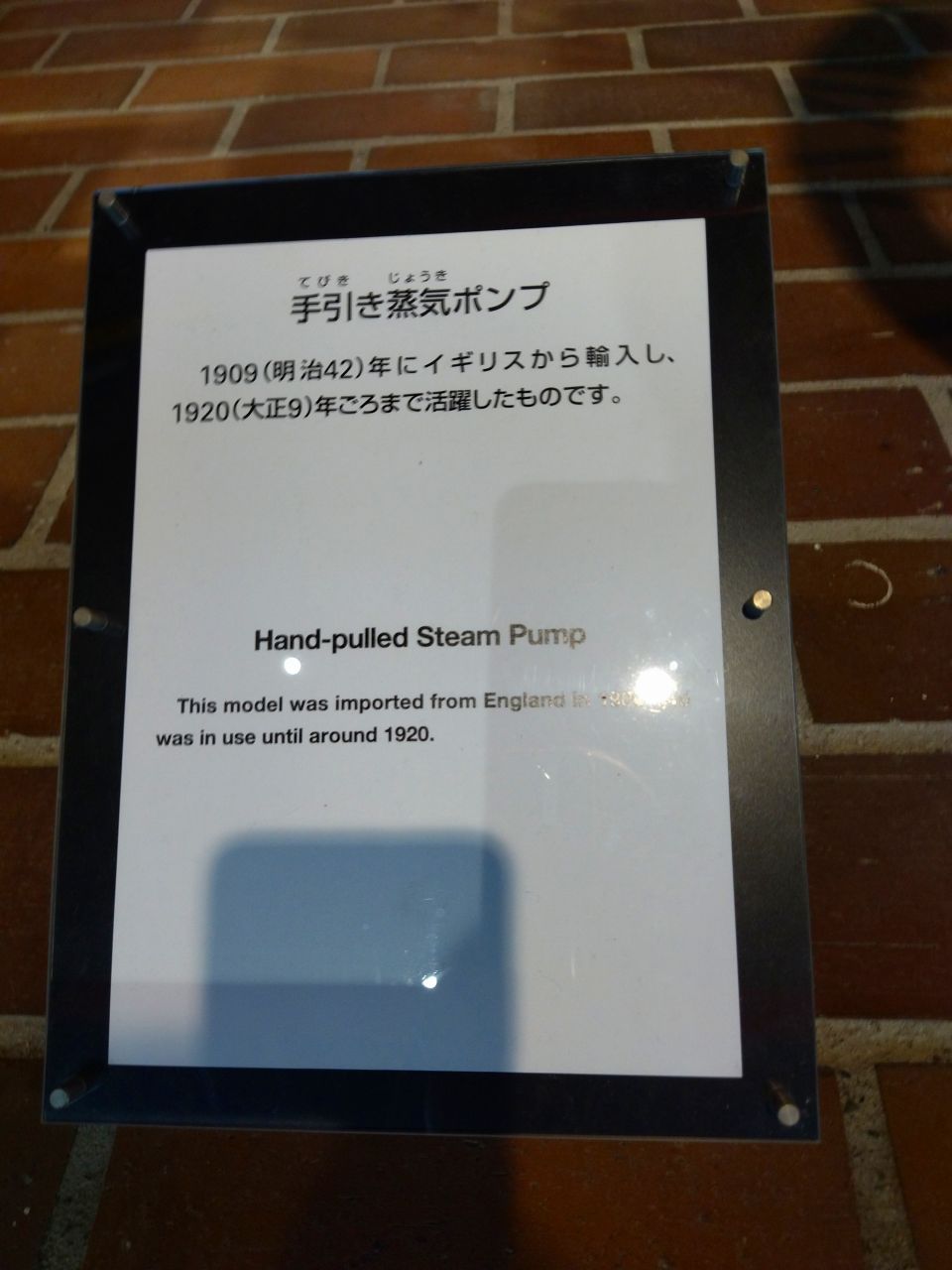

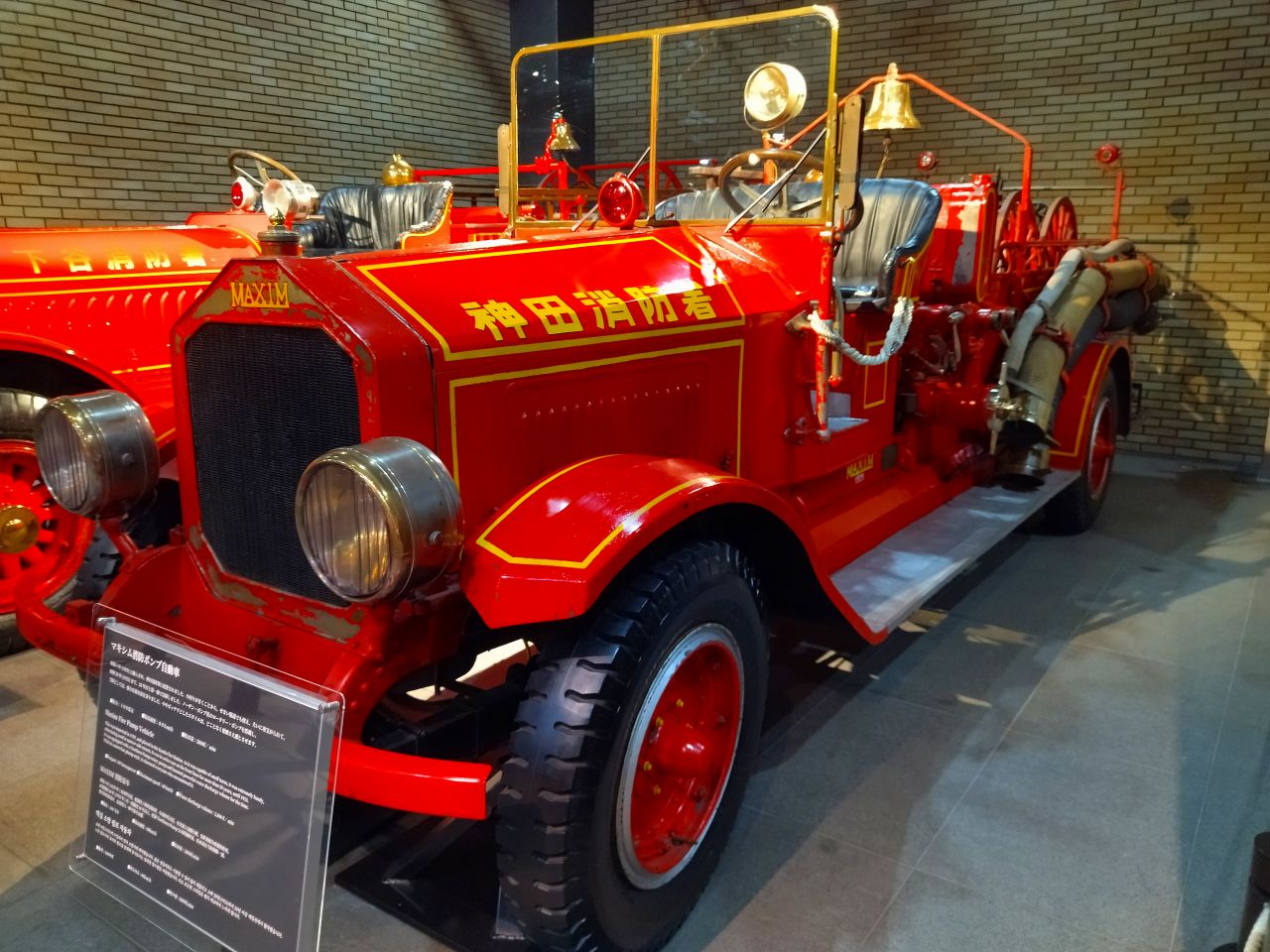

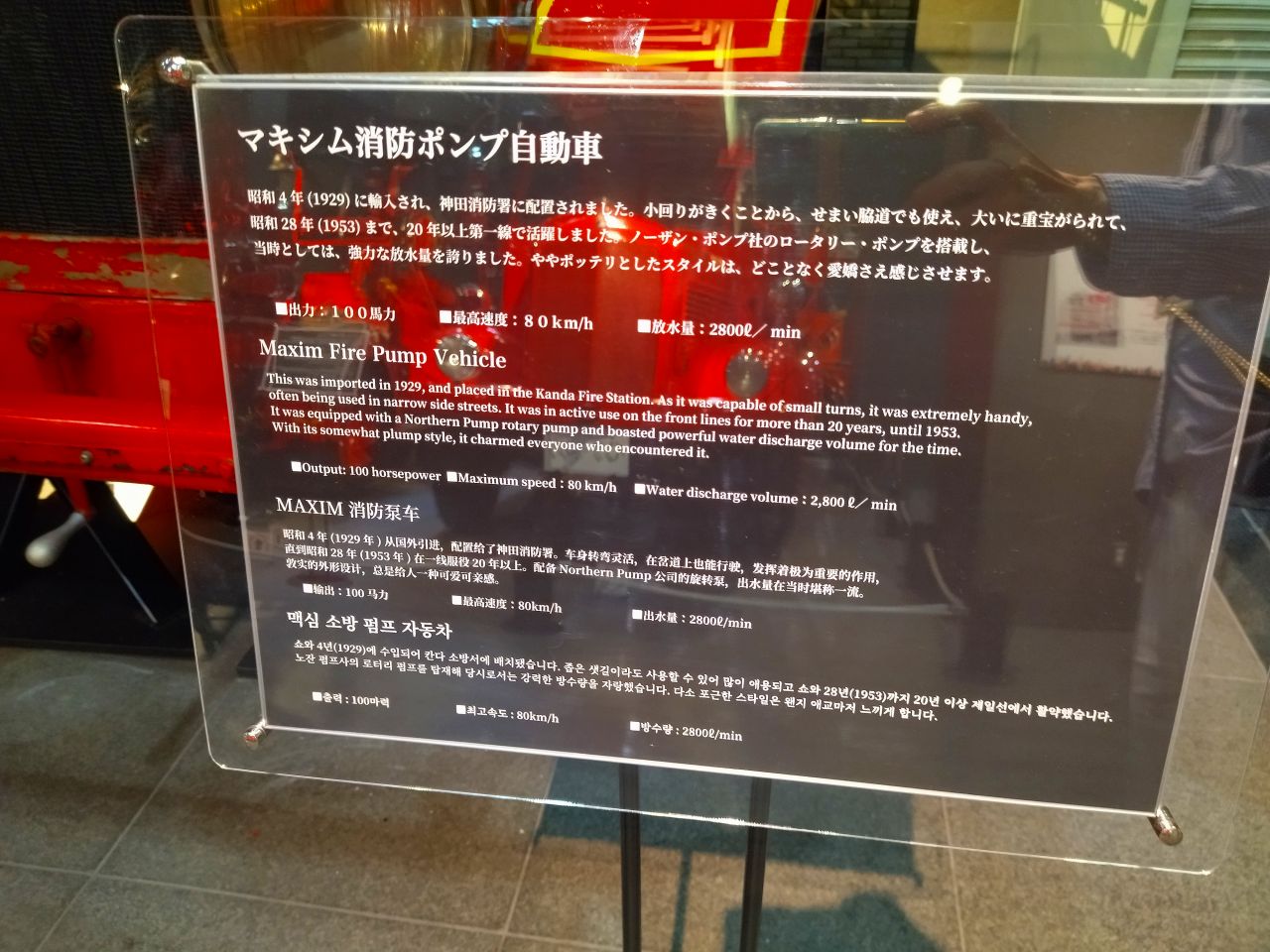

▼048▼明治時代の消防ポンプ

▼049▼火事が燃えてるのに、火を起こして20分待つの?

▼050▼これをお祭りで走らせたら、かなりウケそう

▼051▼

▼052▼

▼053▼消防出初め式 今でもやってますね

▼054▼

▼055▼

▼056▼

▼057▼

▼058▼

▼059▼

▼060▼

▼061▼

▼062▼

▼063▼

▼064▼

▼065▼

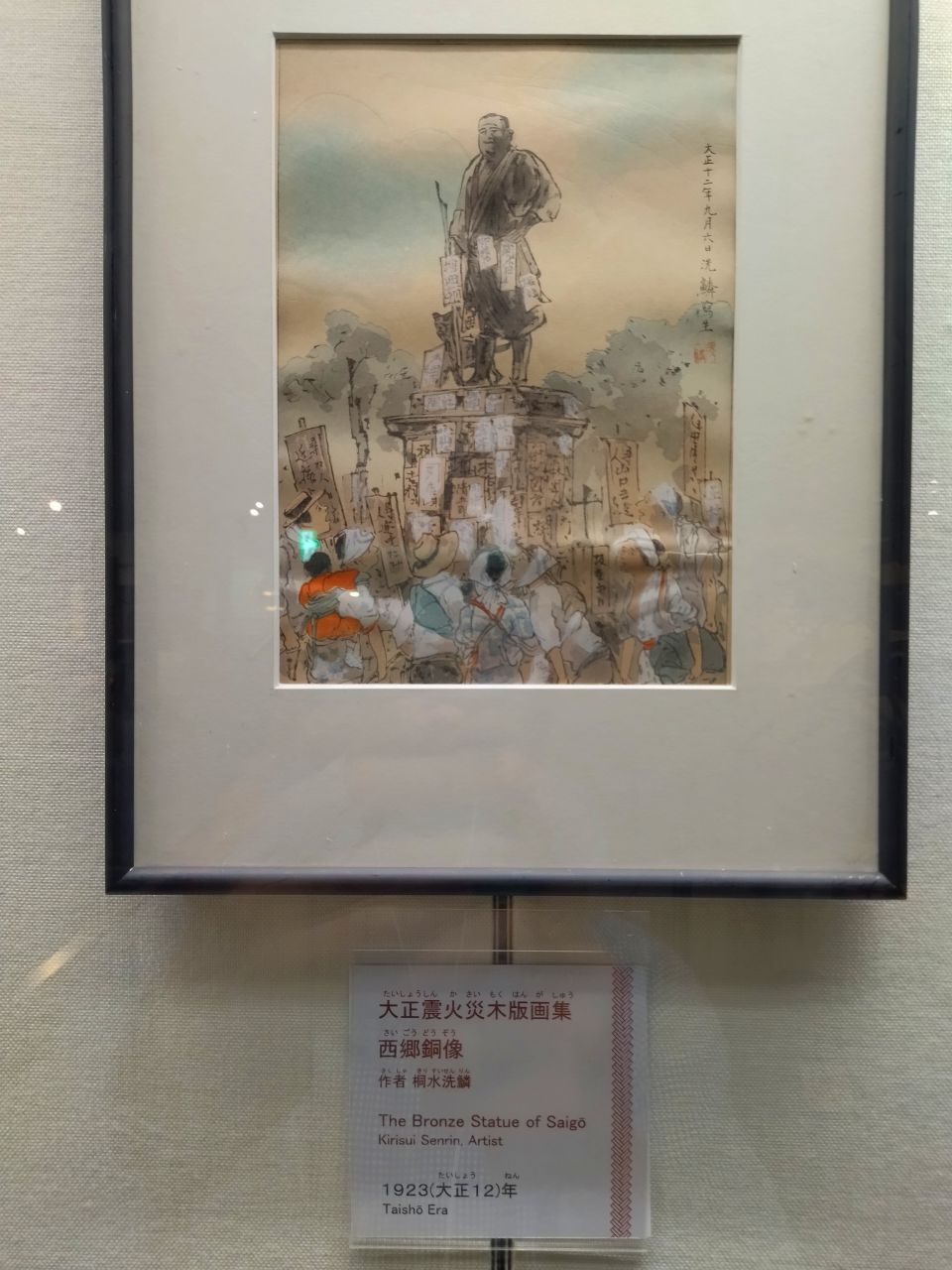

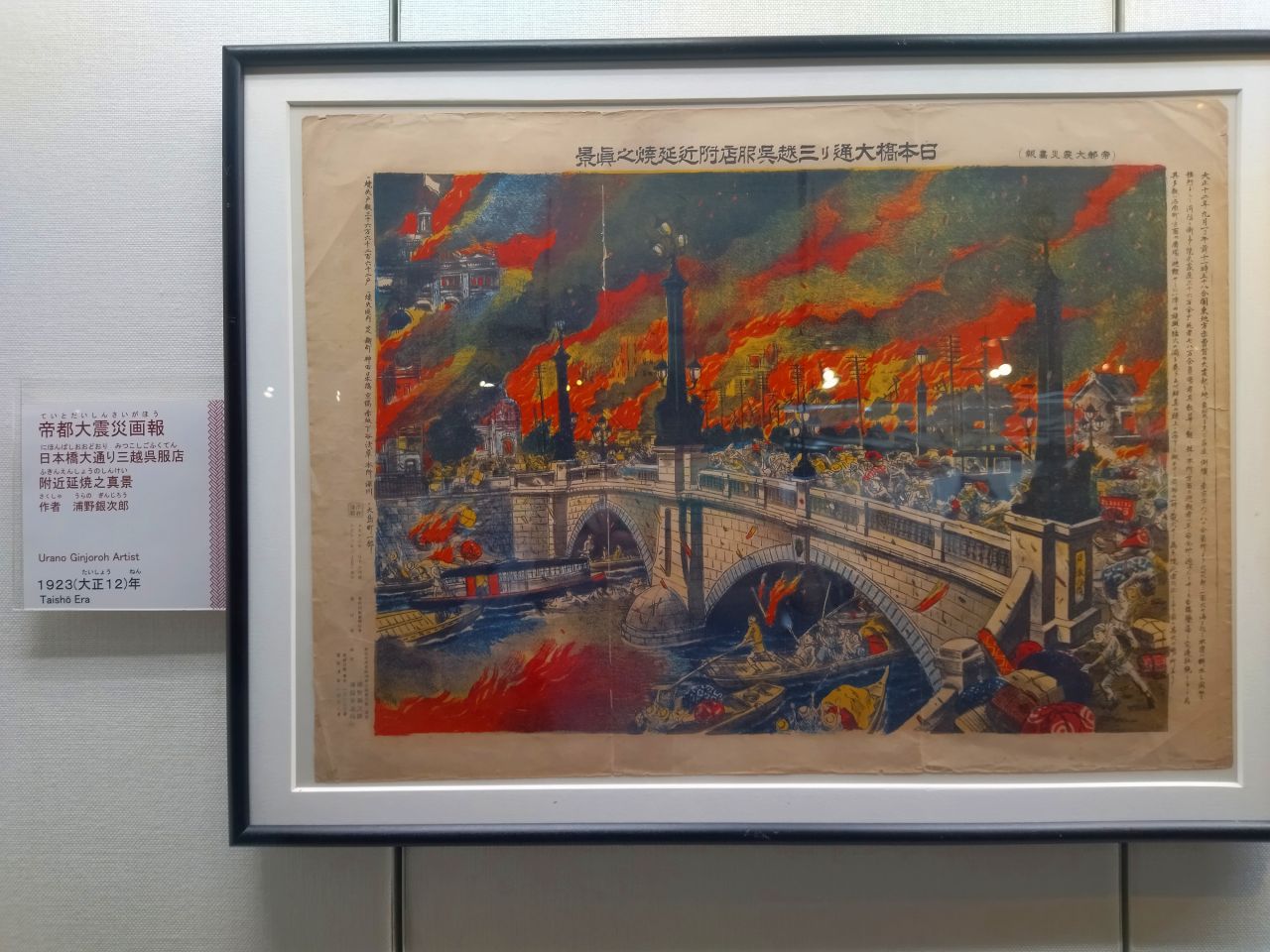

▼066▼関東大震災の三越 ライオン像が見える

▼067▼

▼068▼

▼069▼

▼070▼

▼071▼

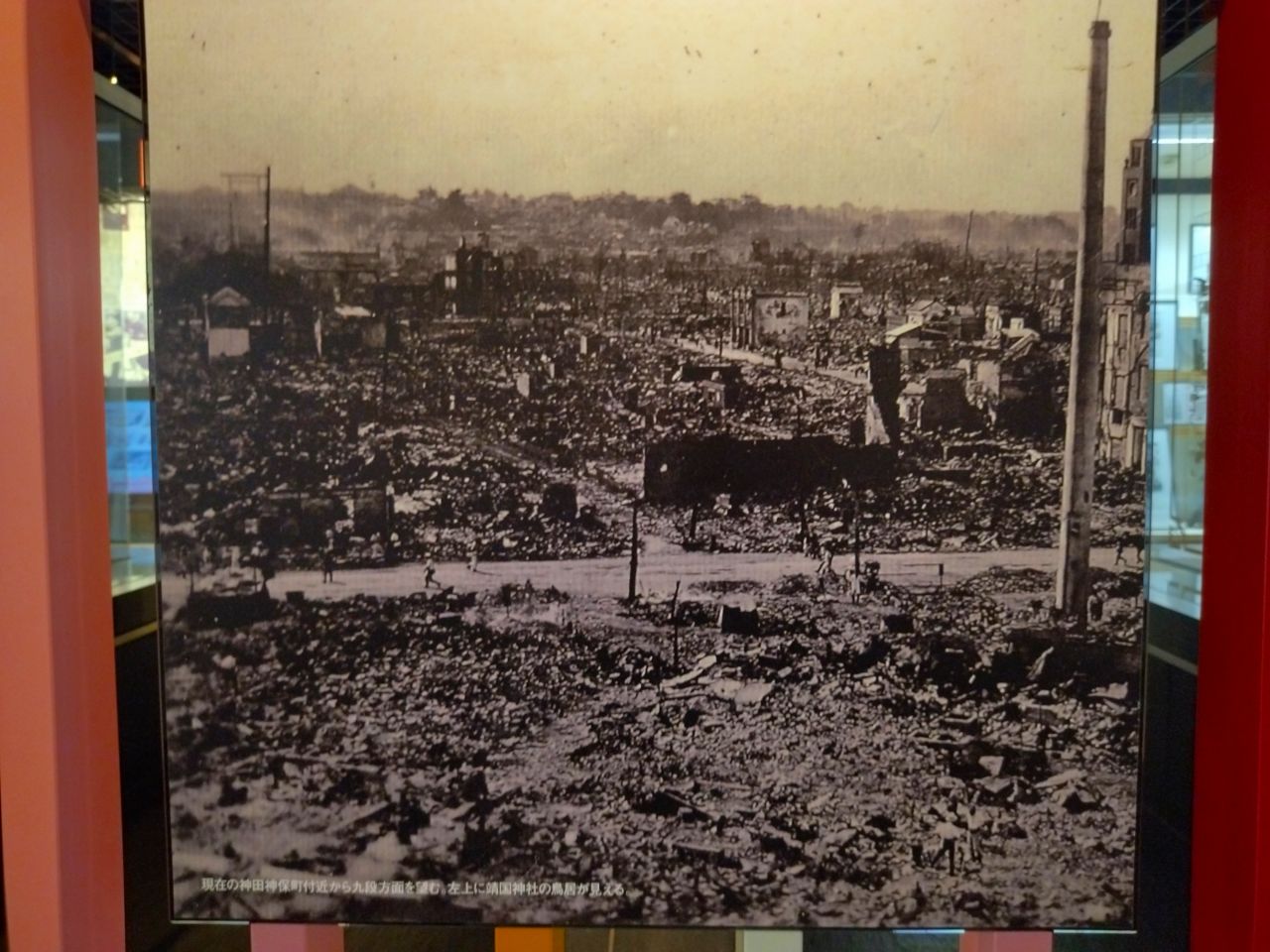

▼072▼関東大震災 三越前の惨状

▼073▼

▼074▼

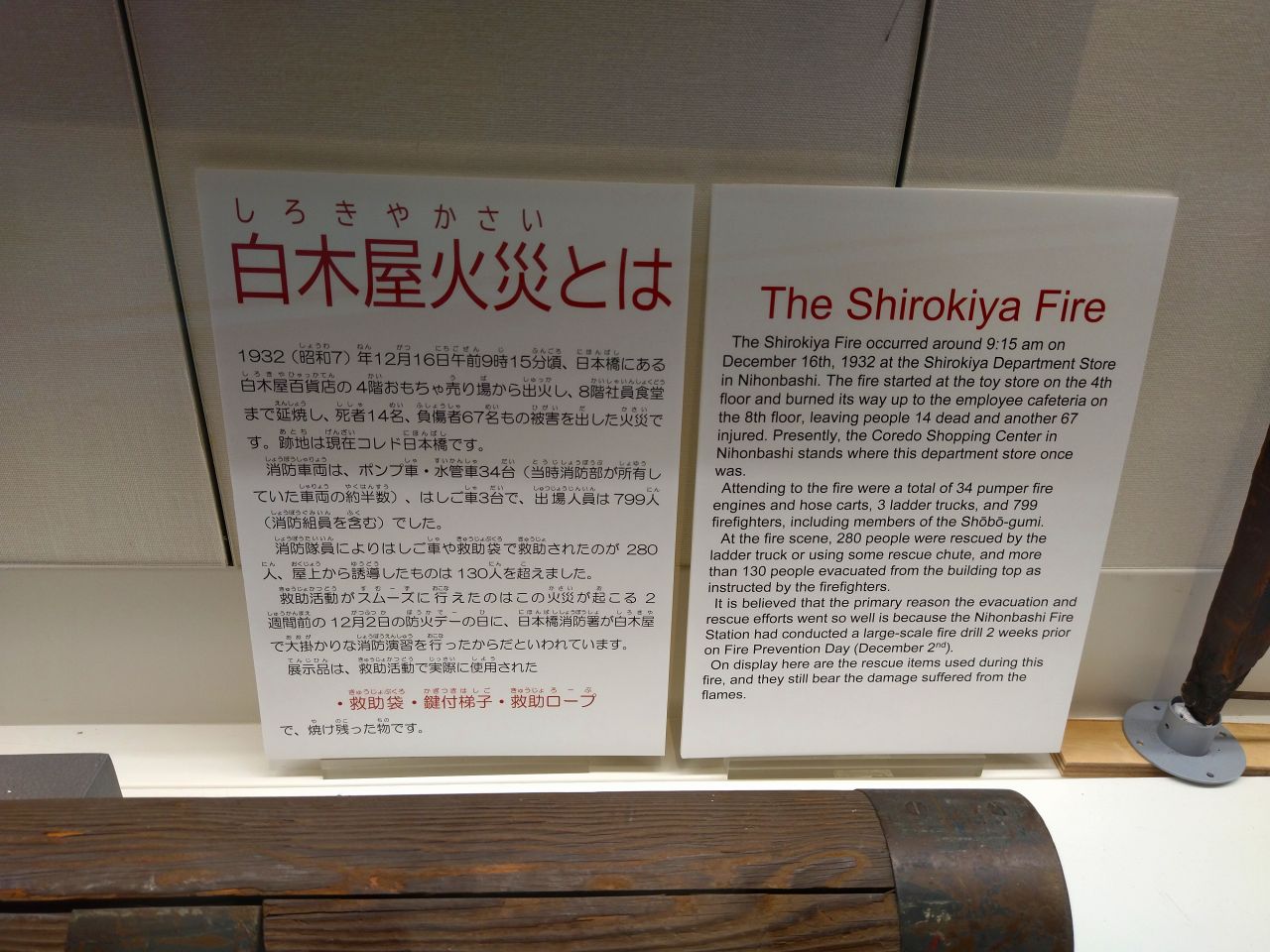

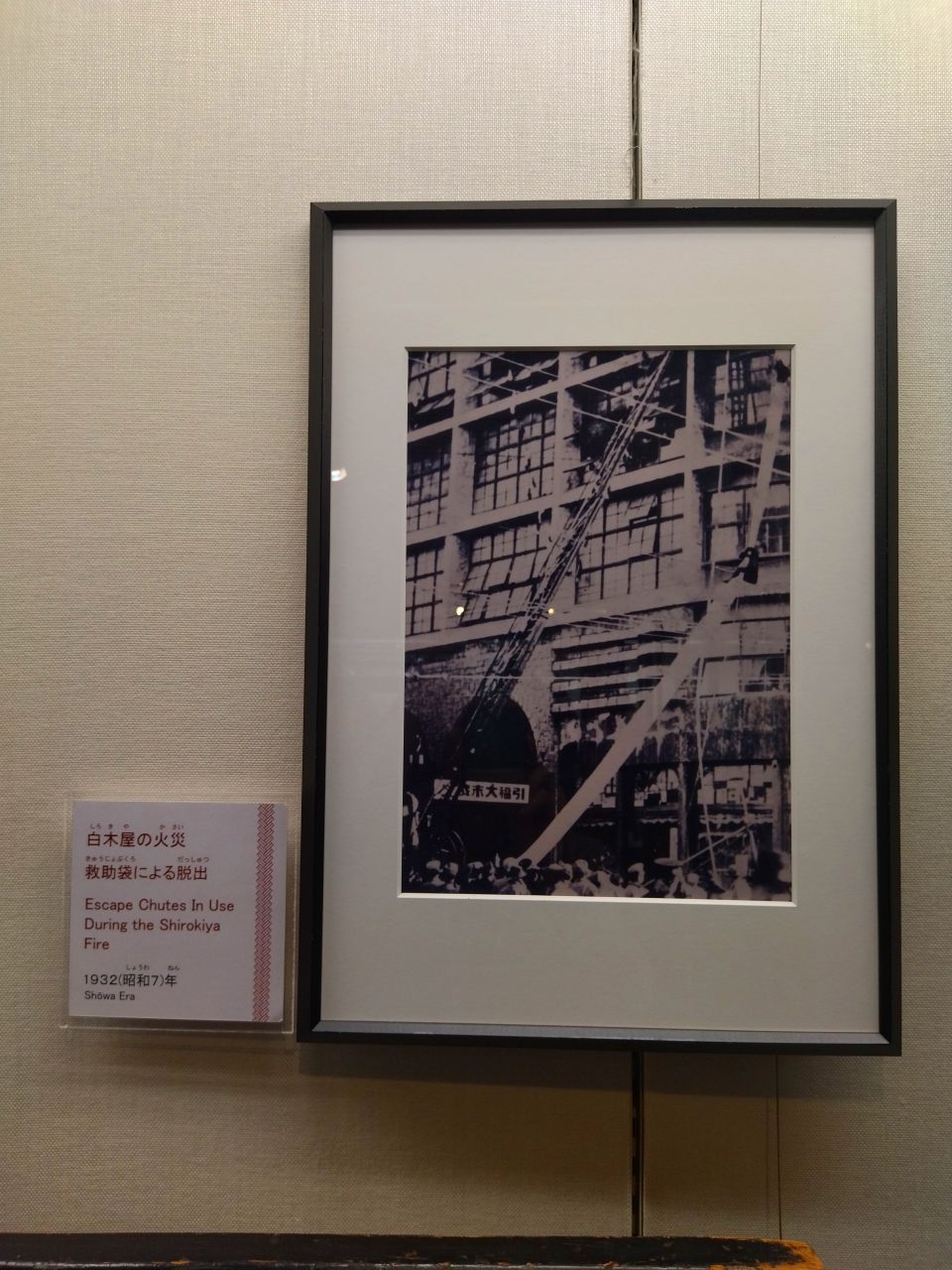

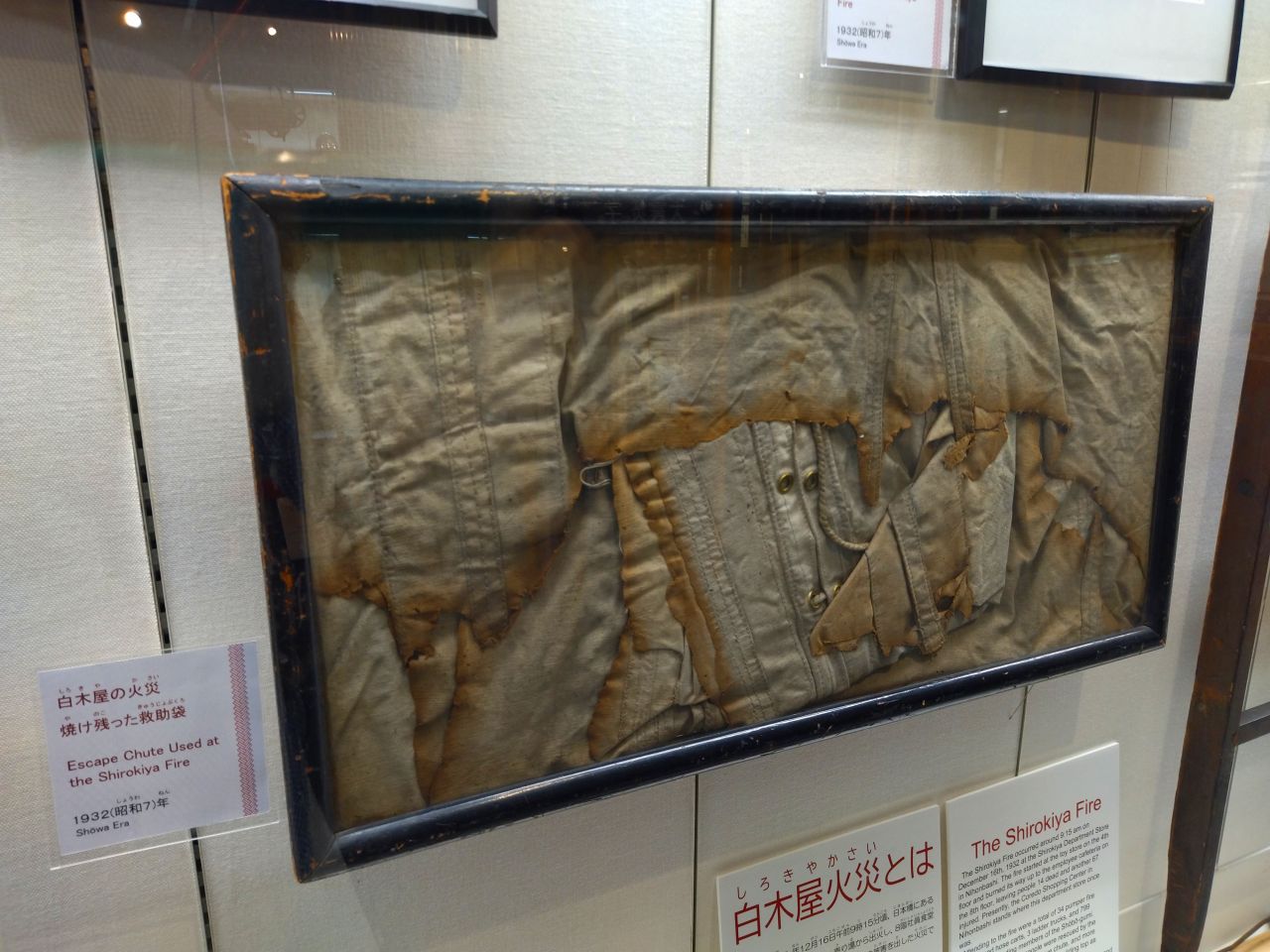

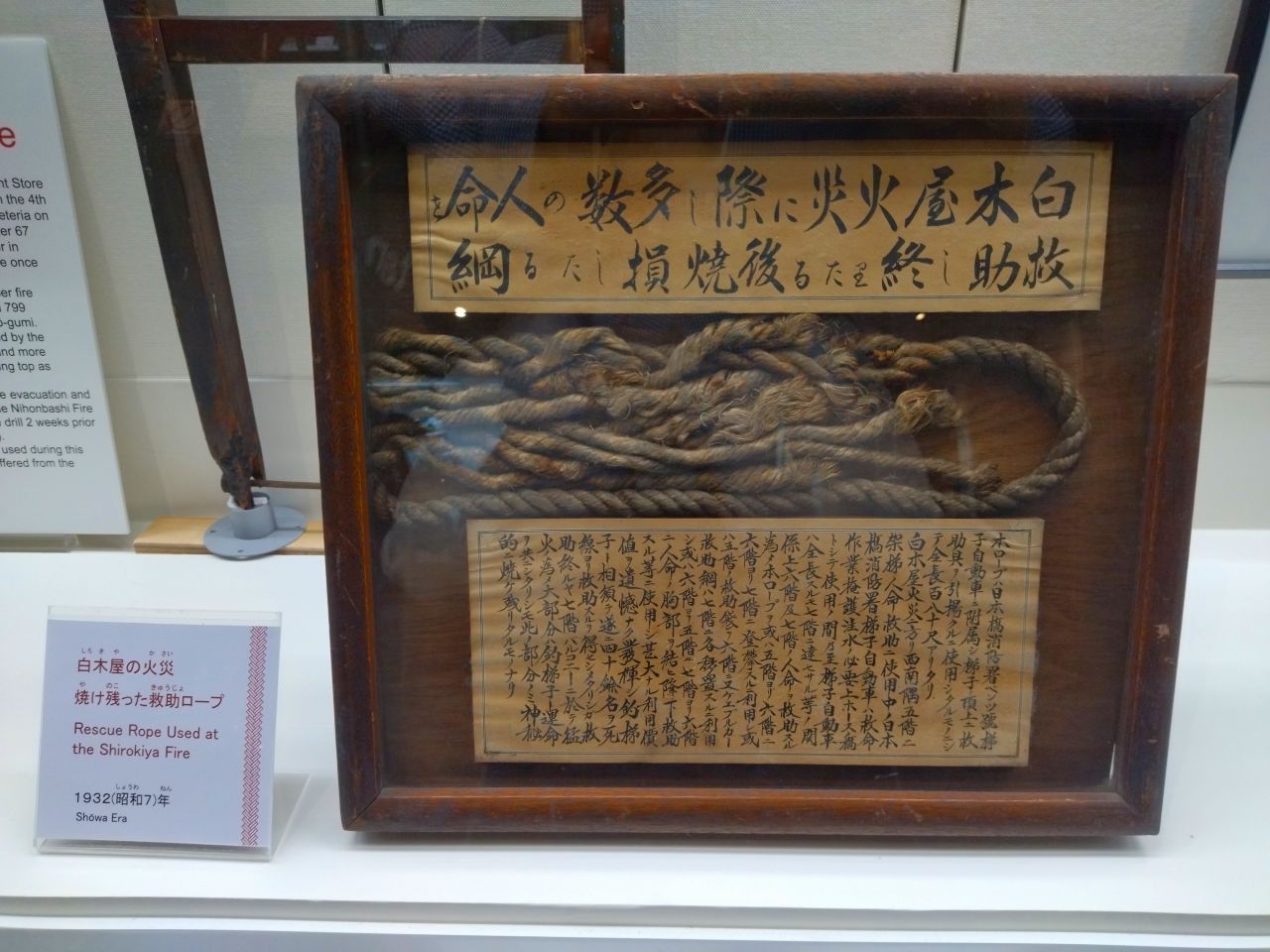

▼075▼有名な白木屋の火事

▼076▼

▼077▼

▼078▼

▼079▼

▼080▼

▼081▼

▼082▼

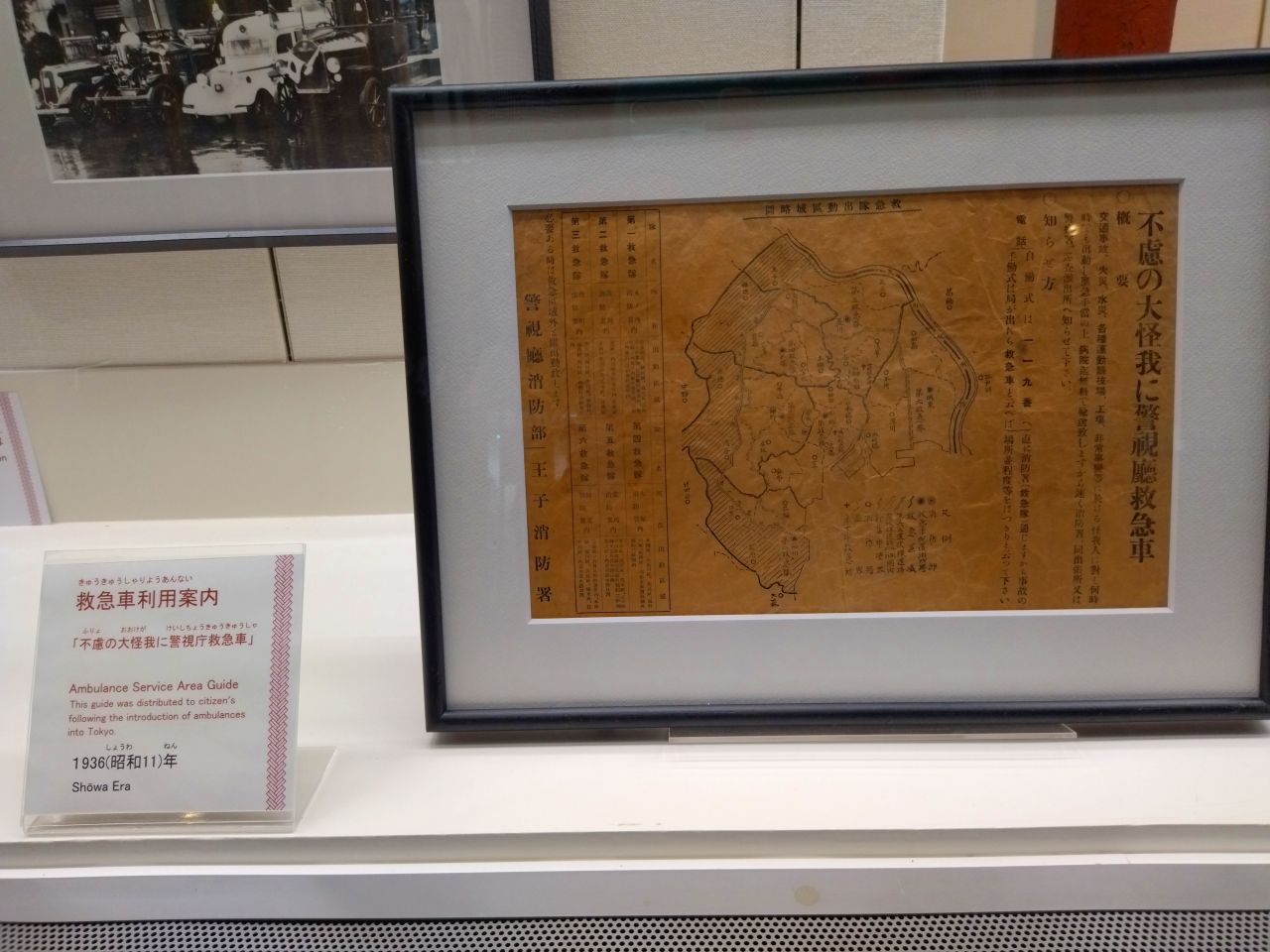

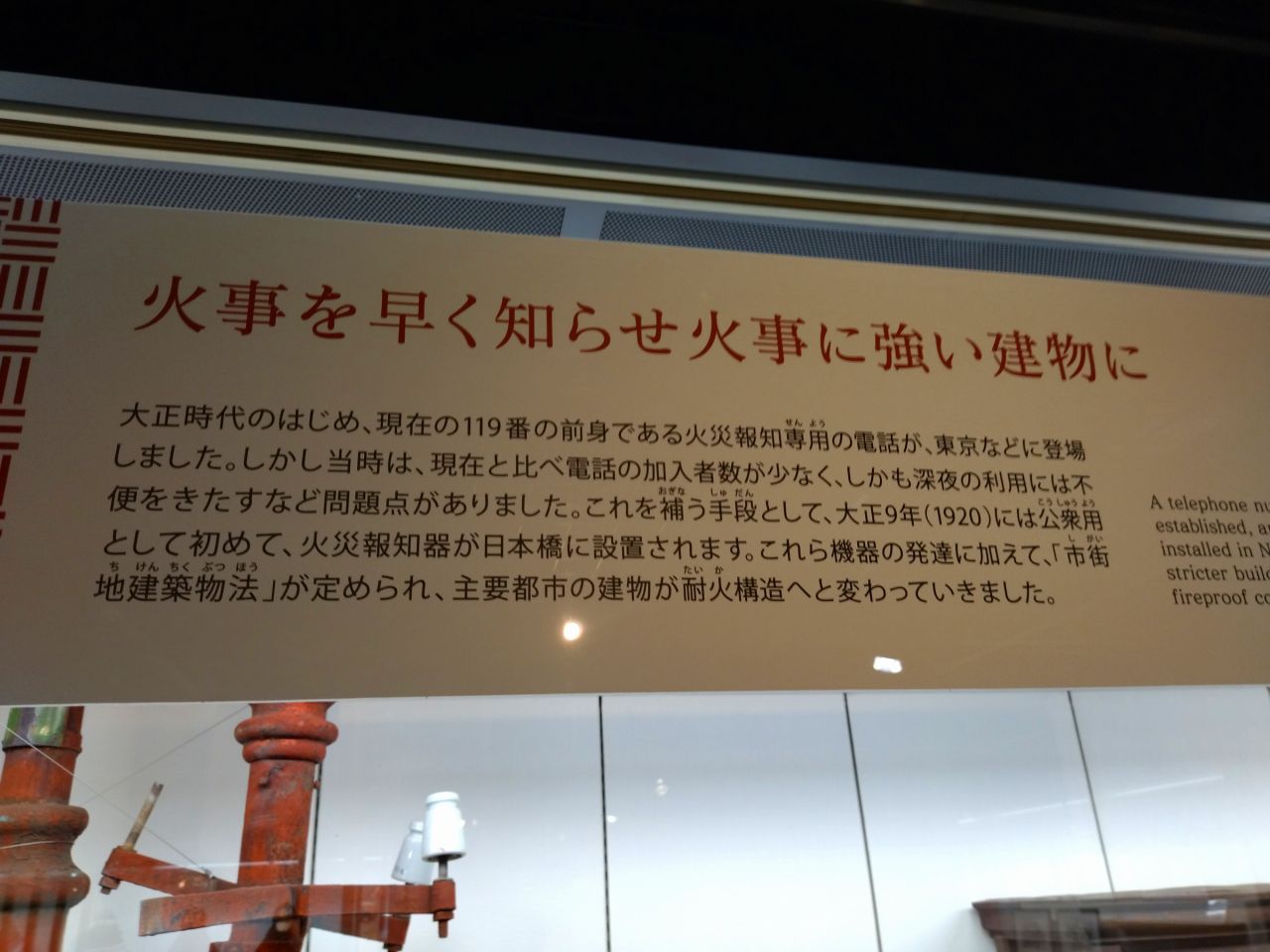

▼083▼電話が少ない時代の工夫

▼084▼

▼085▼

▼086▼

▼087▼

▼088▼

▼089▼これが鳴ると、当時の人はトラウマになった

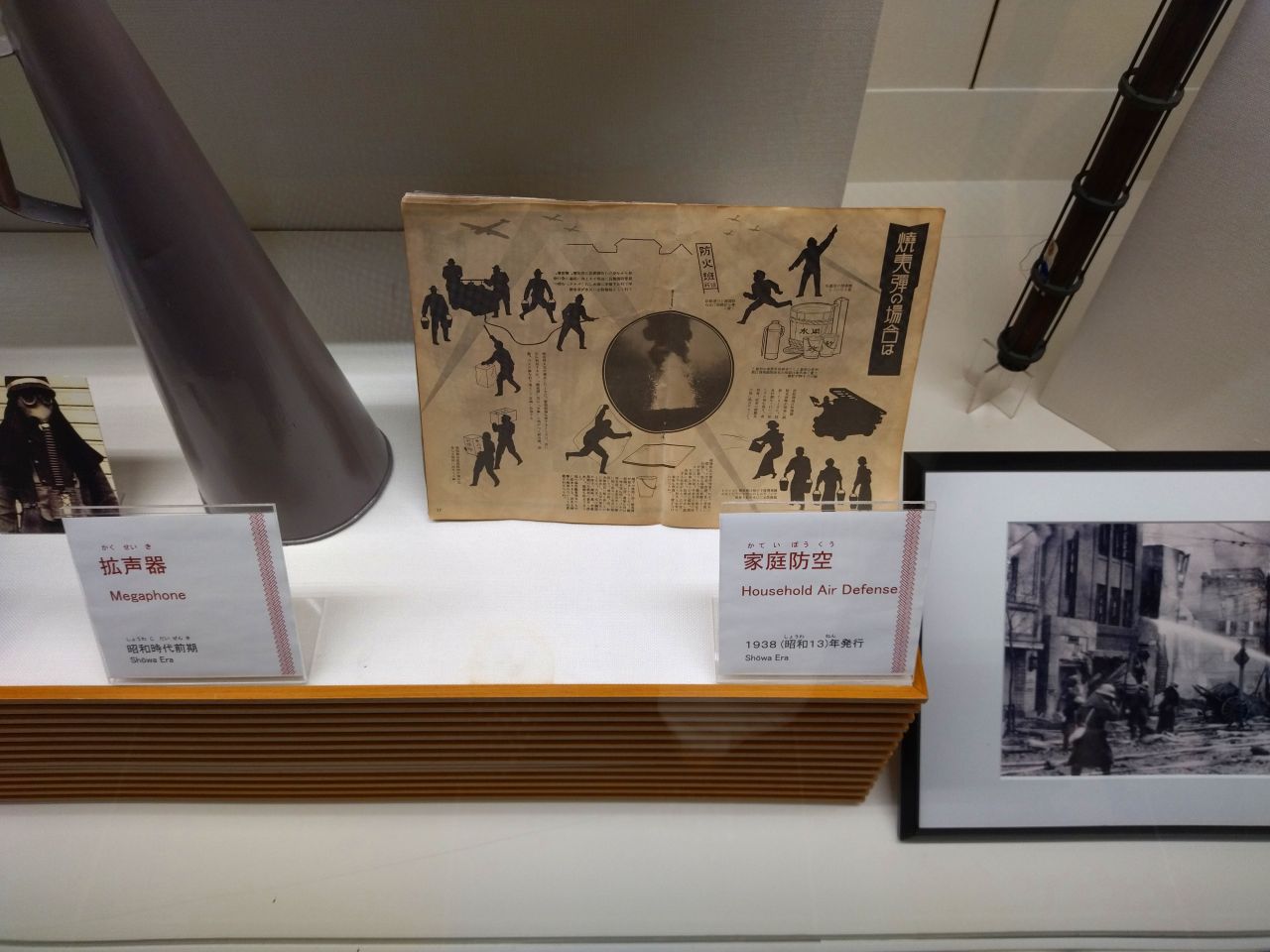

▼090▼今でもある手投げ消火器 「火叩き」というのは何だか笑える

▼091▼

▼092▼

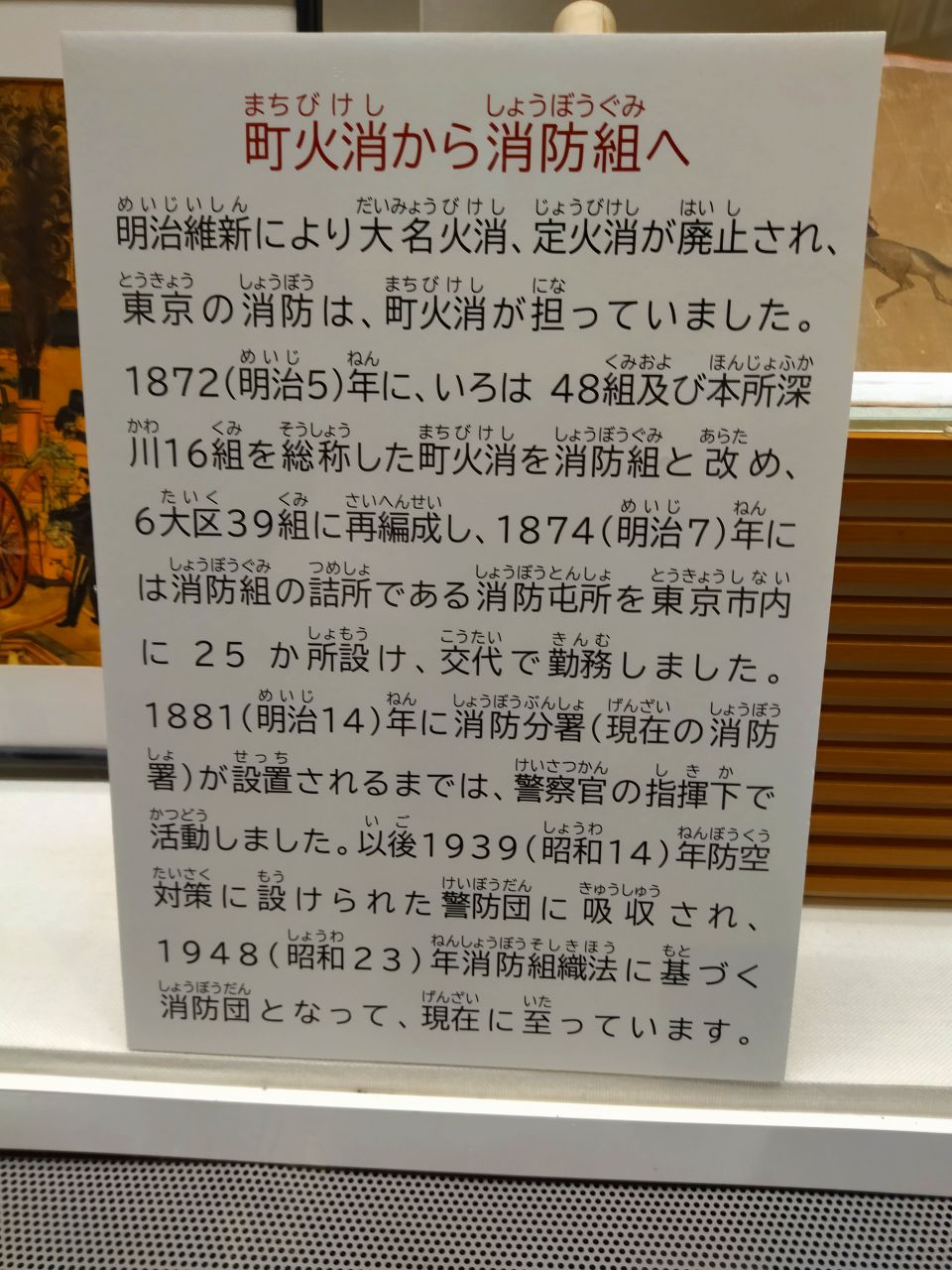

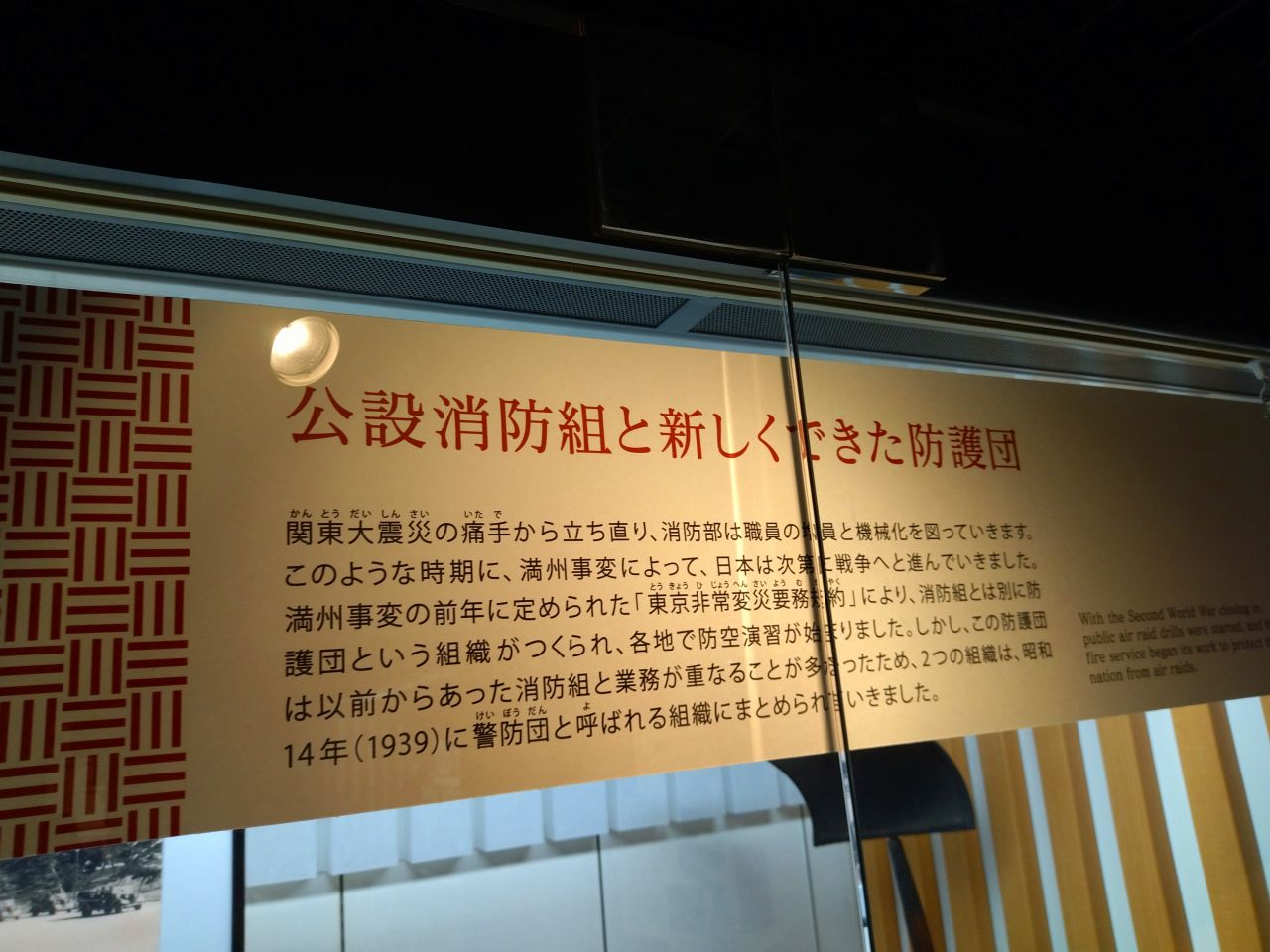

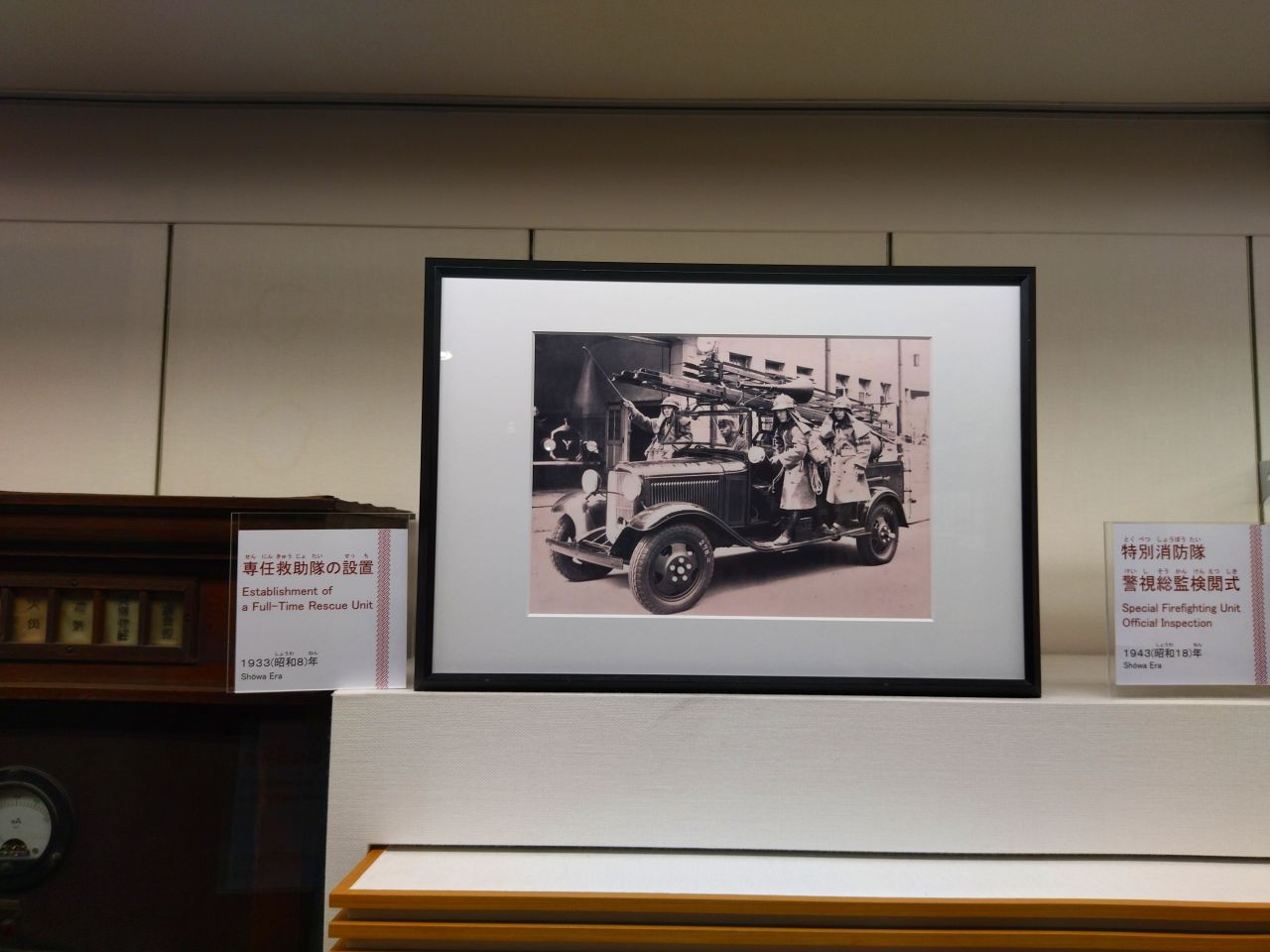

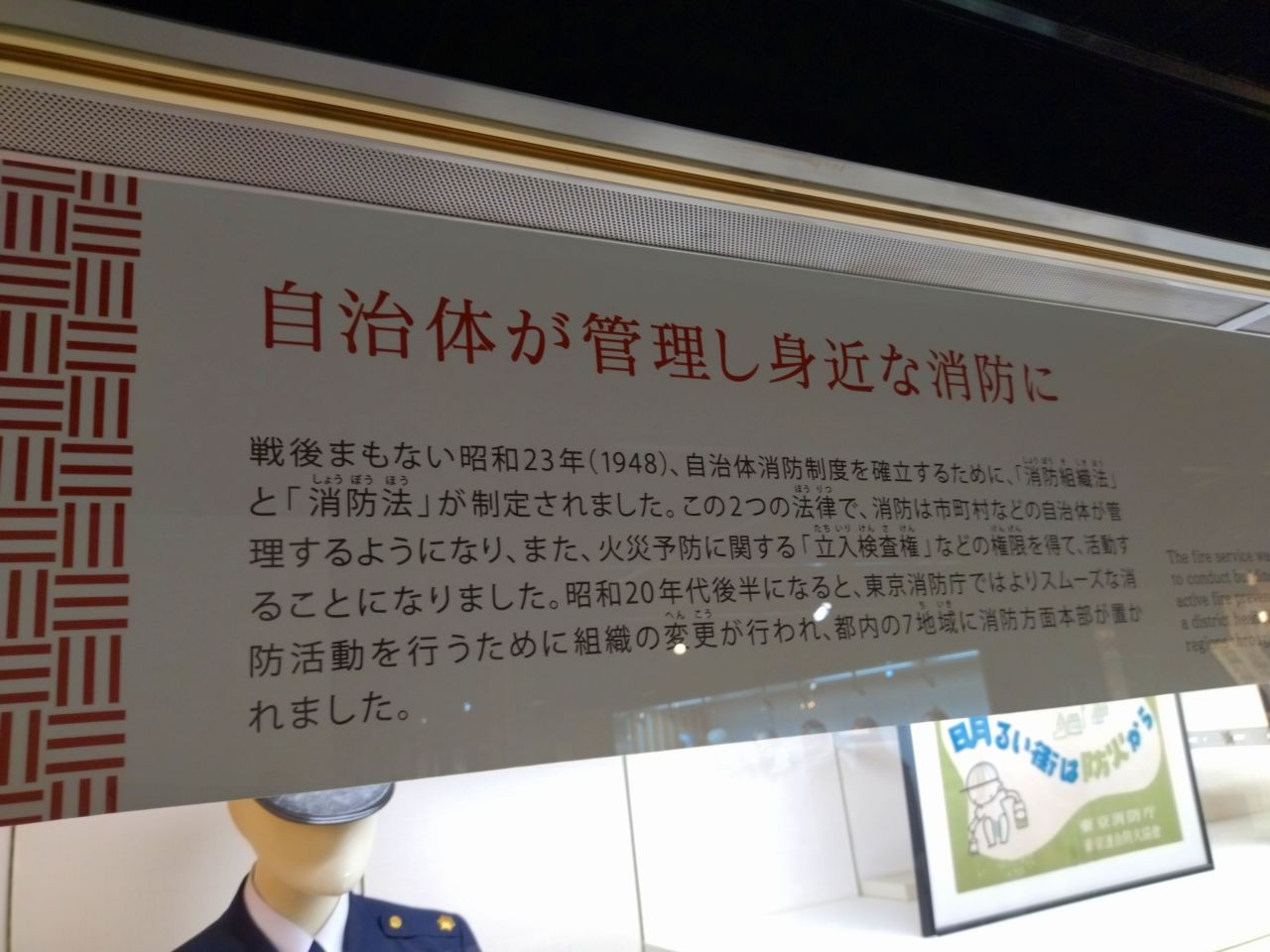

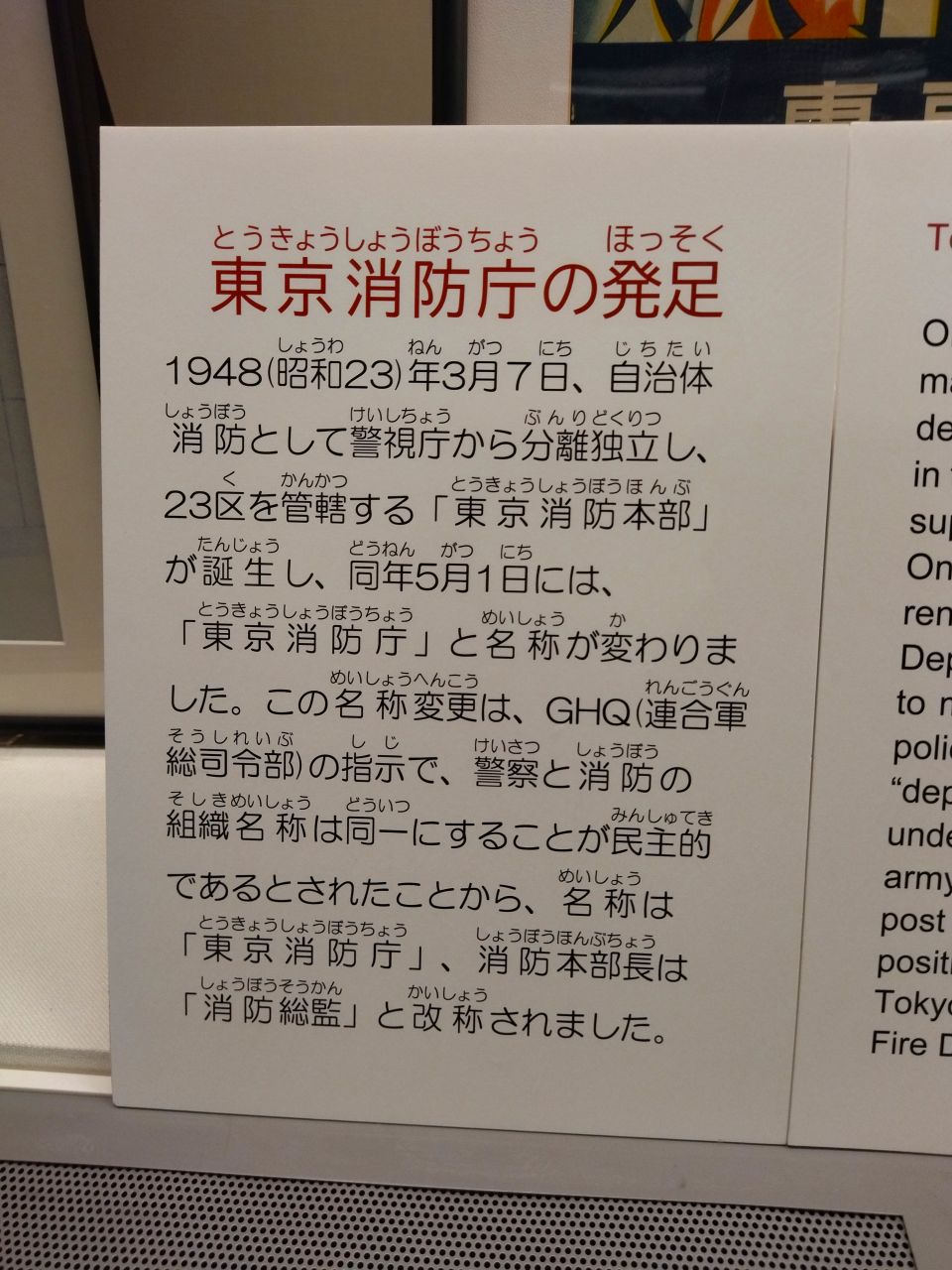

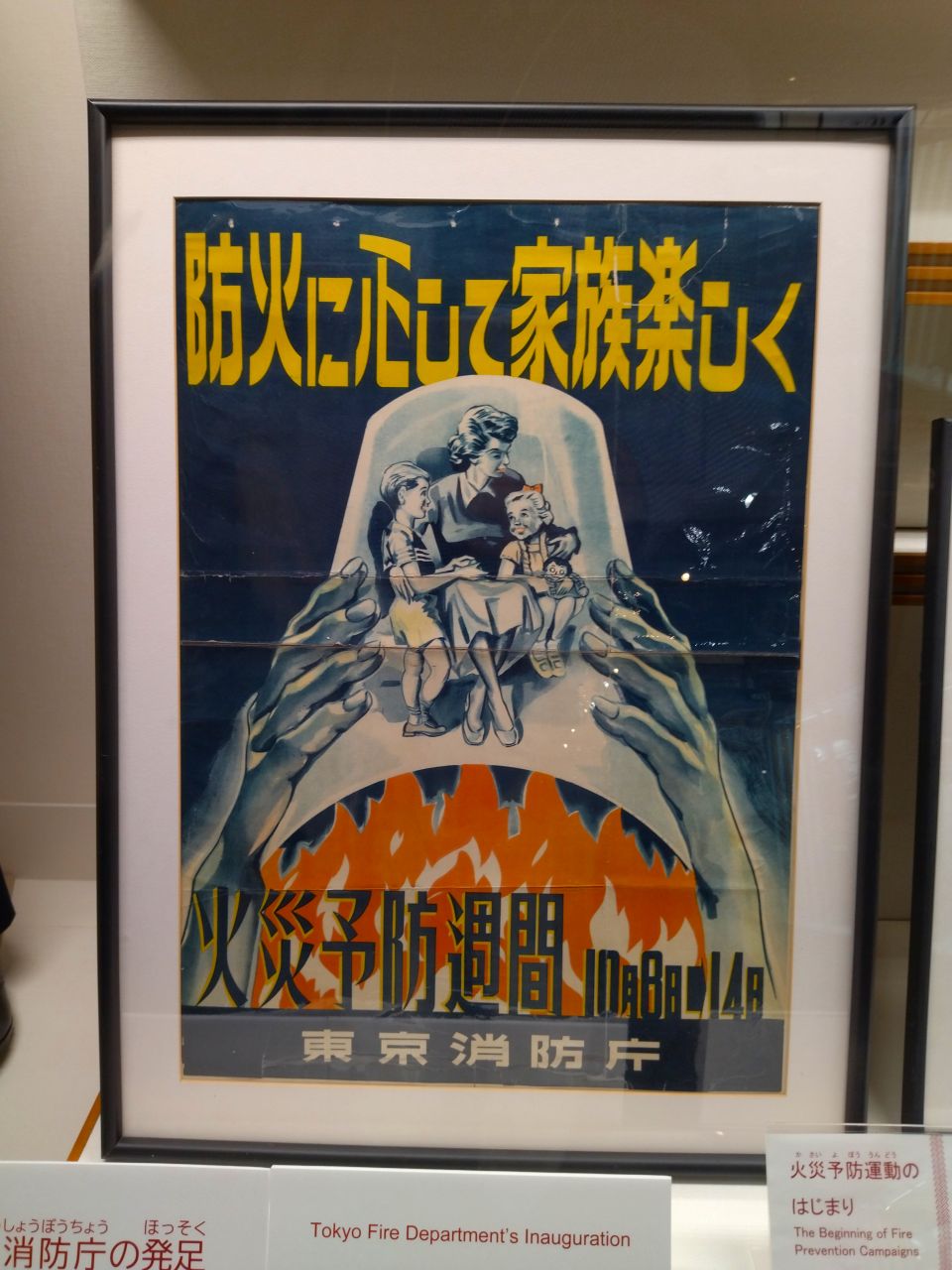

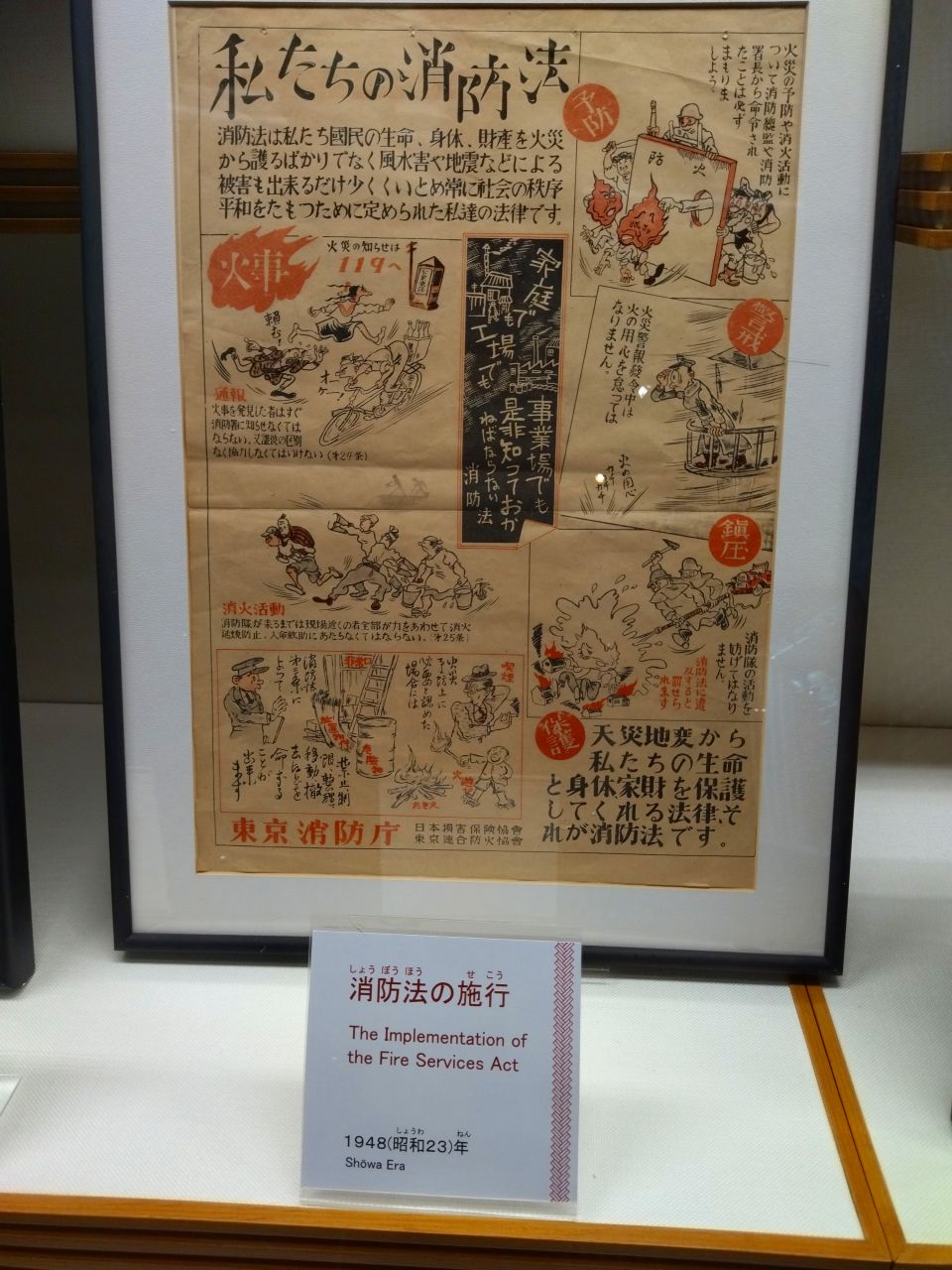

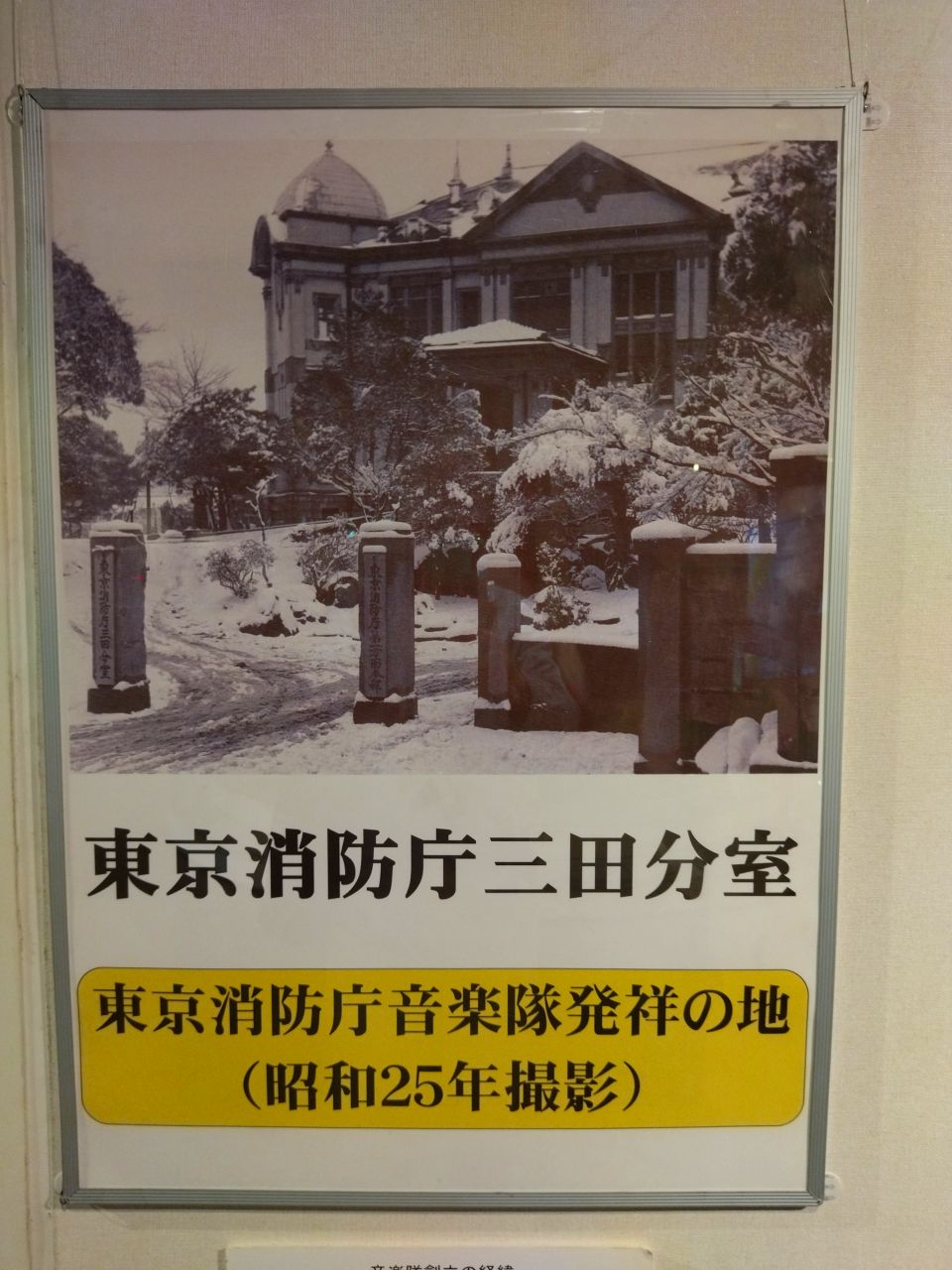

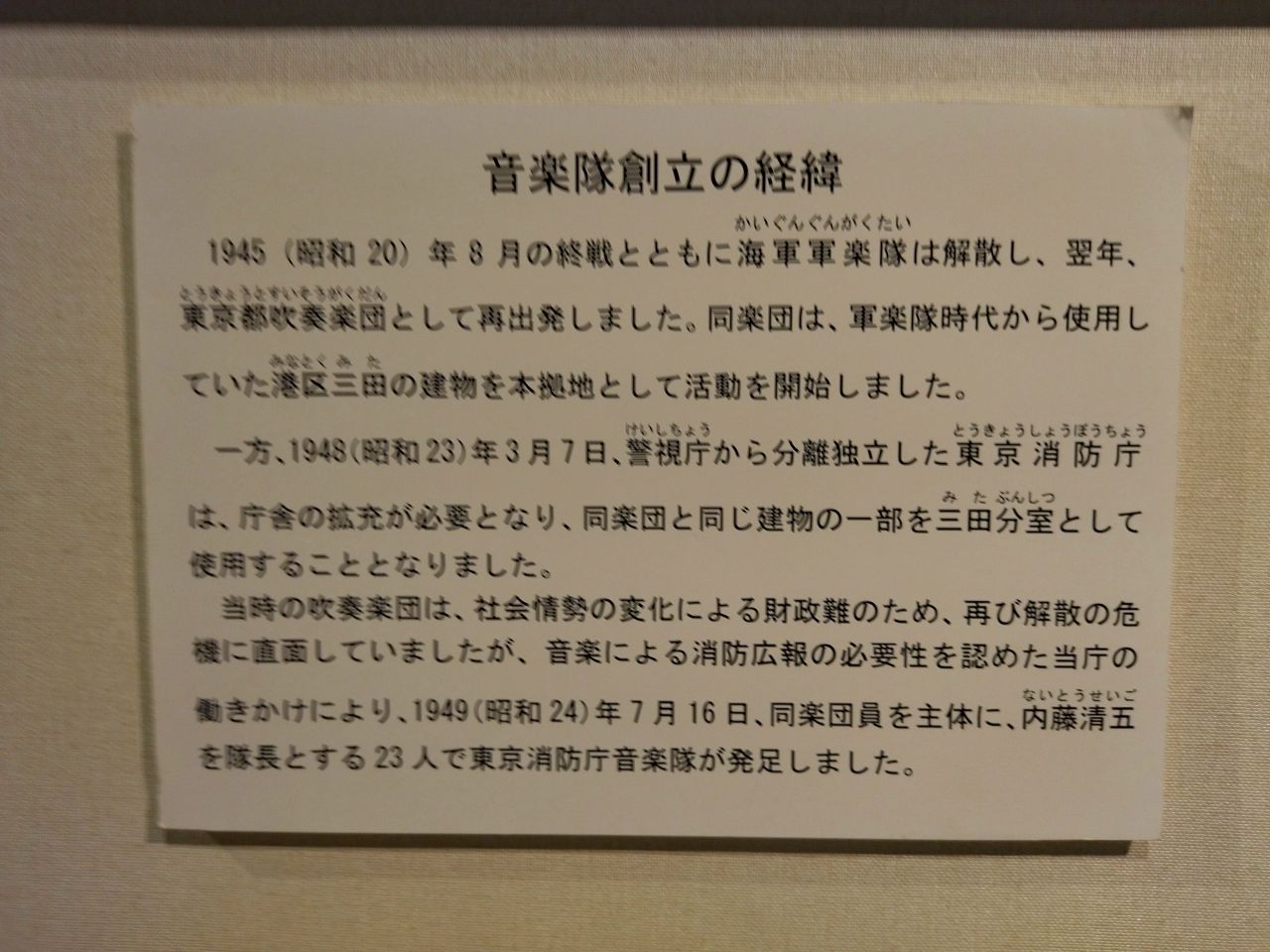

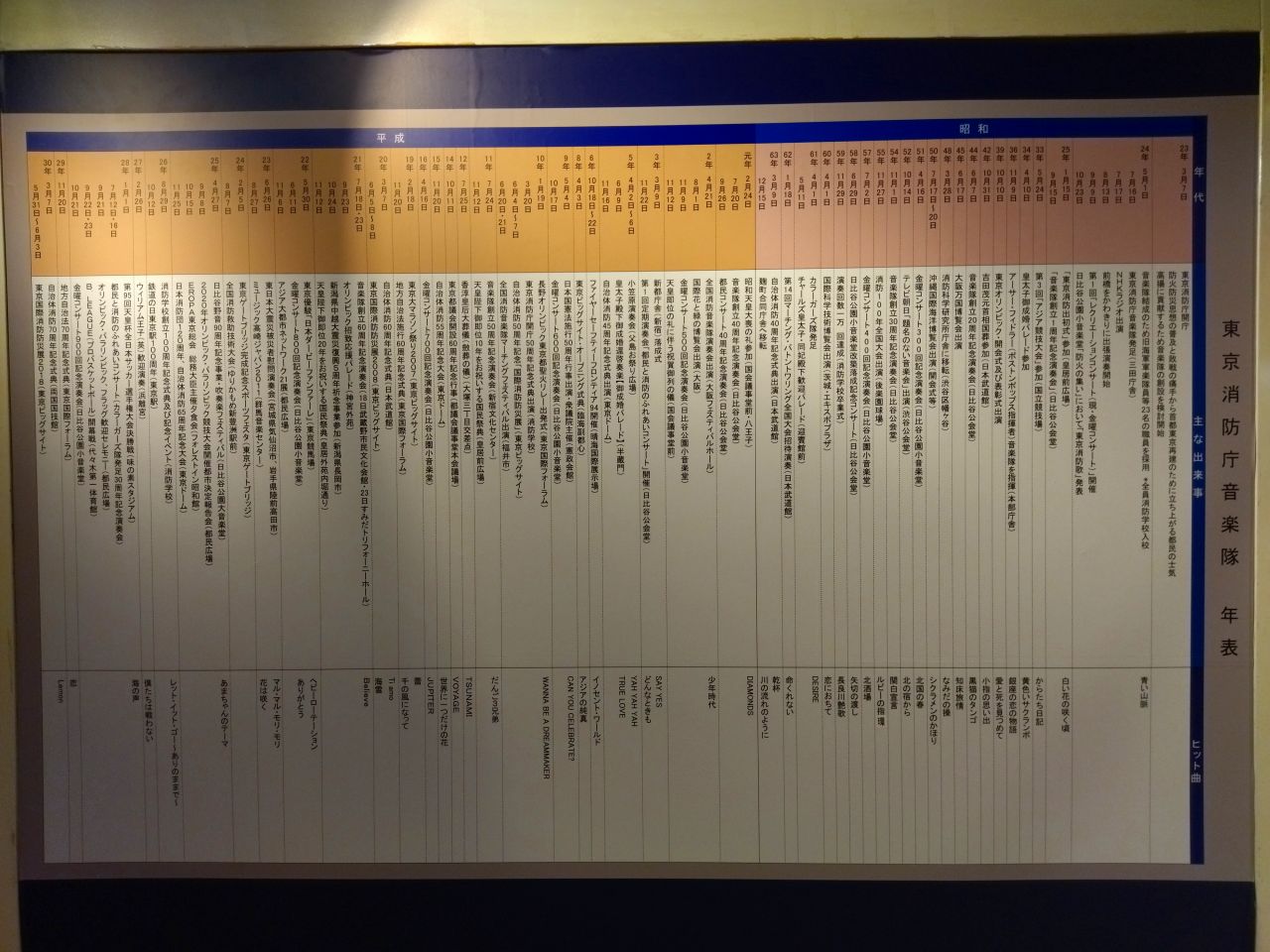

▼093▼消防組織は戦後になって警察から分離した

▼094▼なぜか外人家族 GHQへのゴマすり?

▼095▼

▼096▼

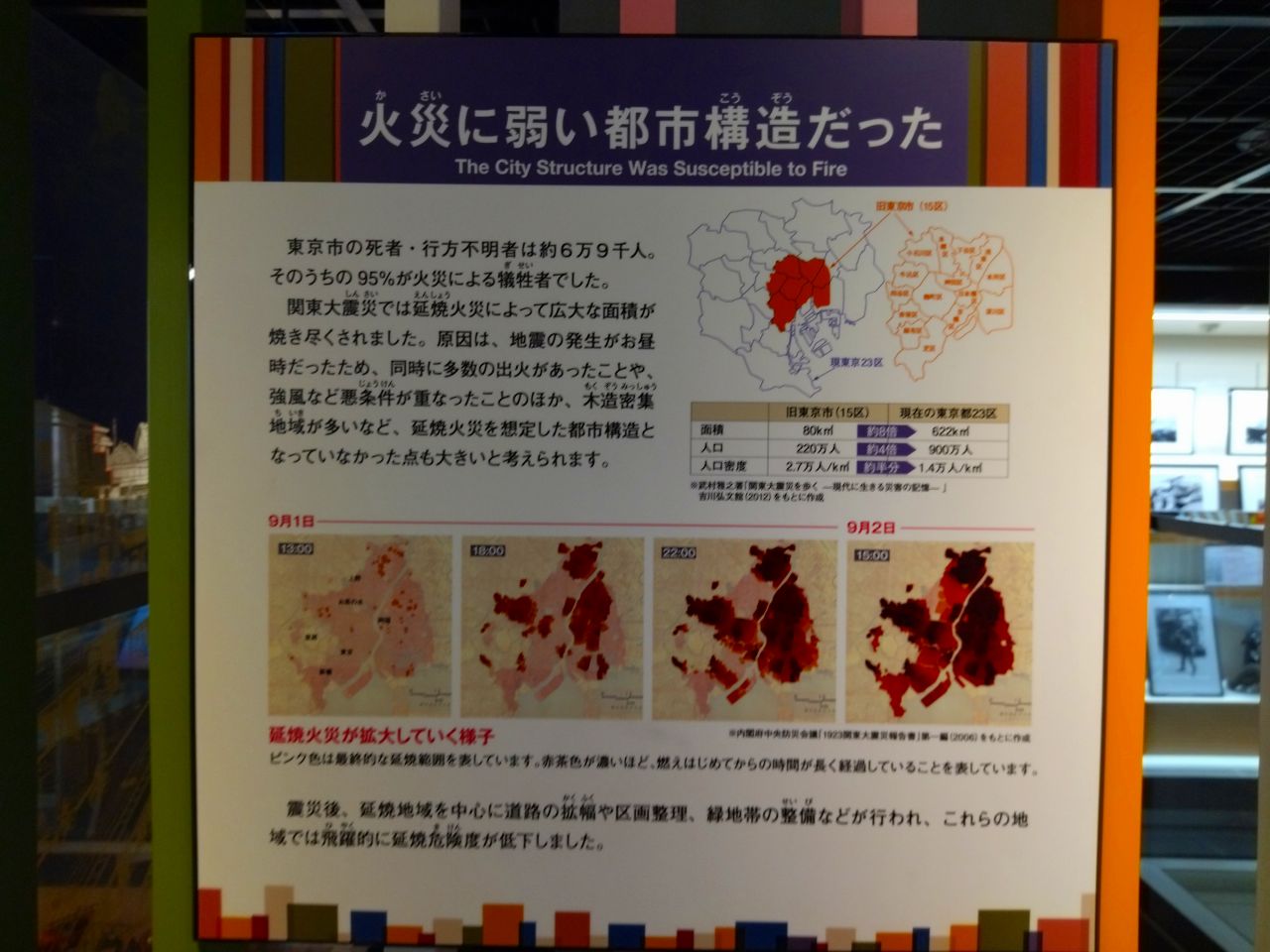

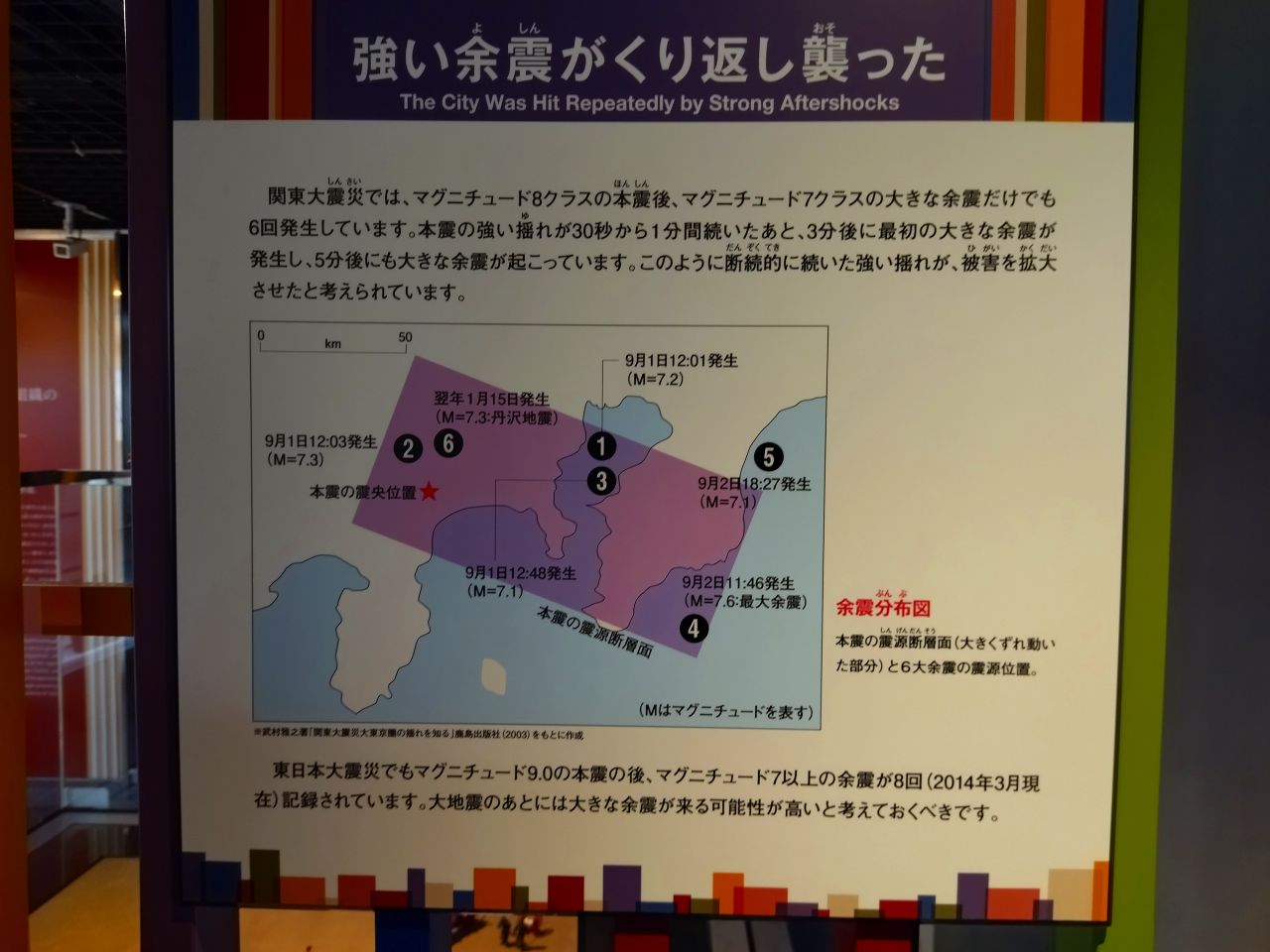

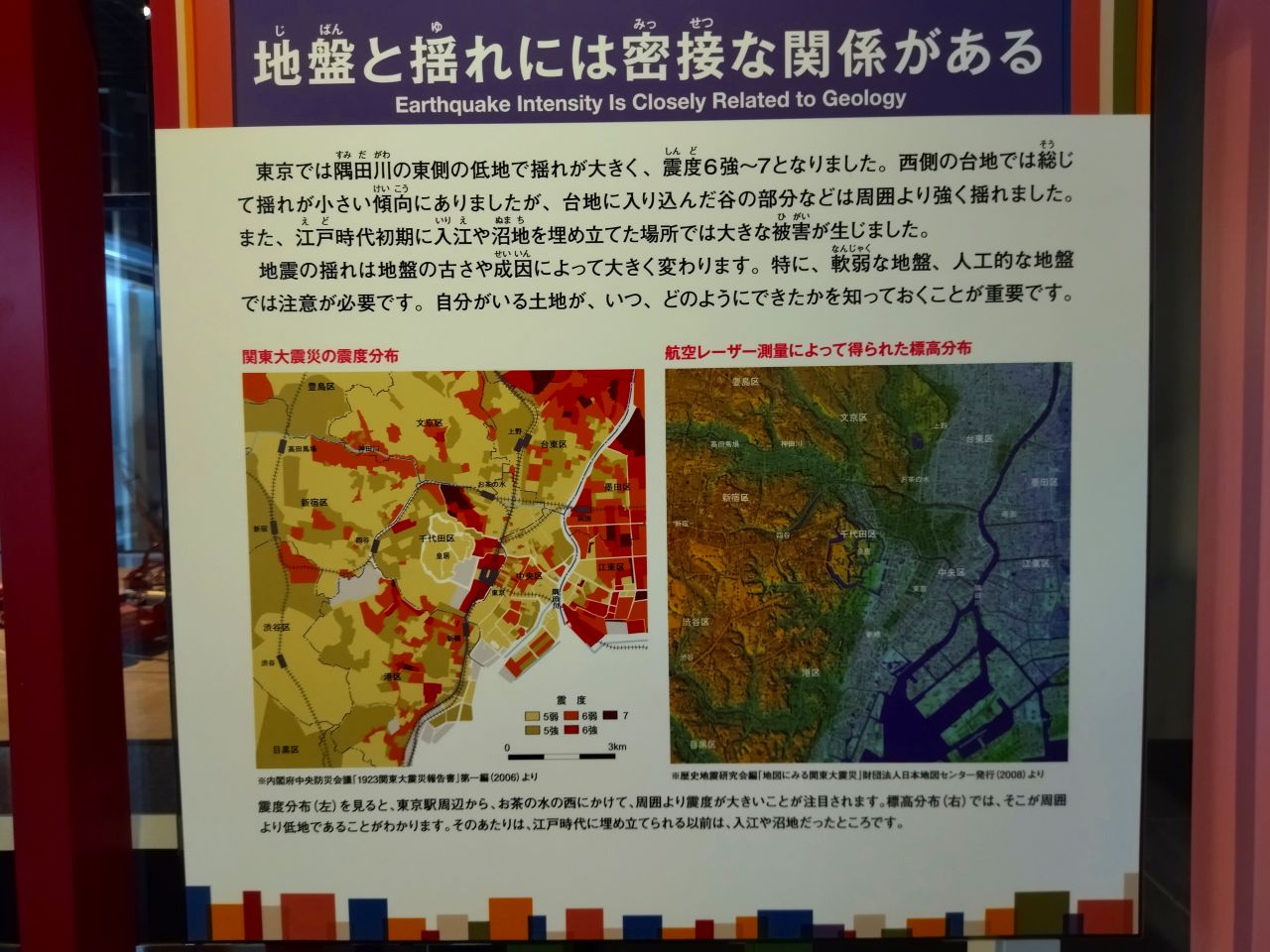

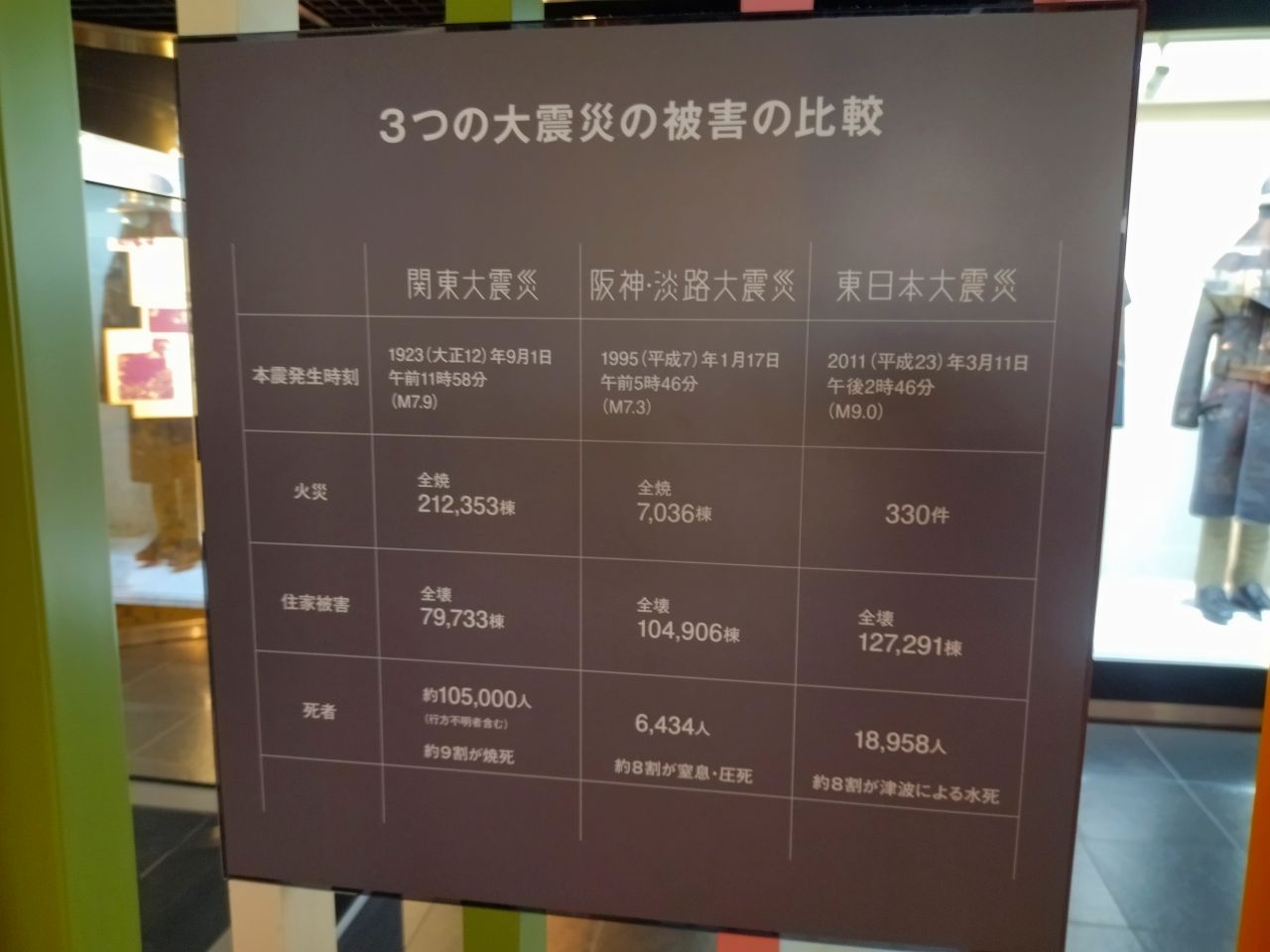

▼097▼関東大震災では、東京より神奈川県の方が揺れが激しかった

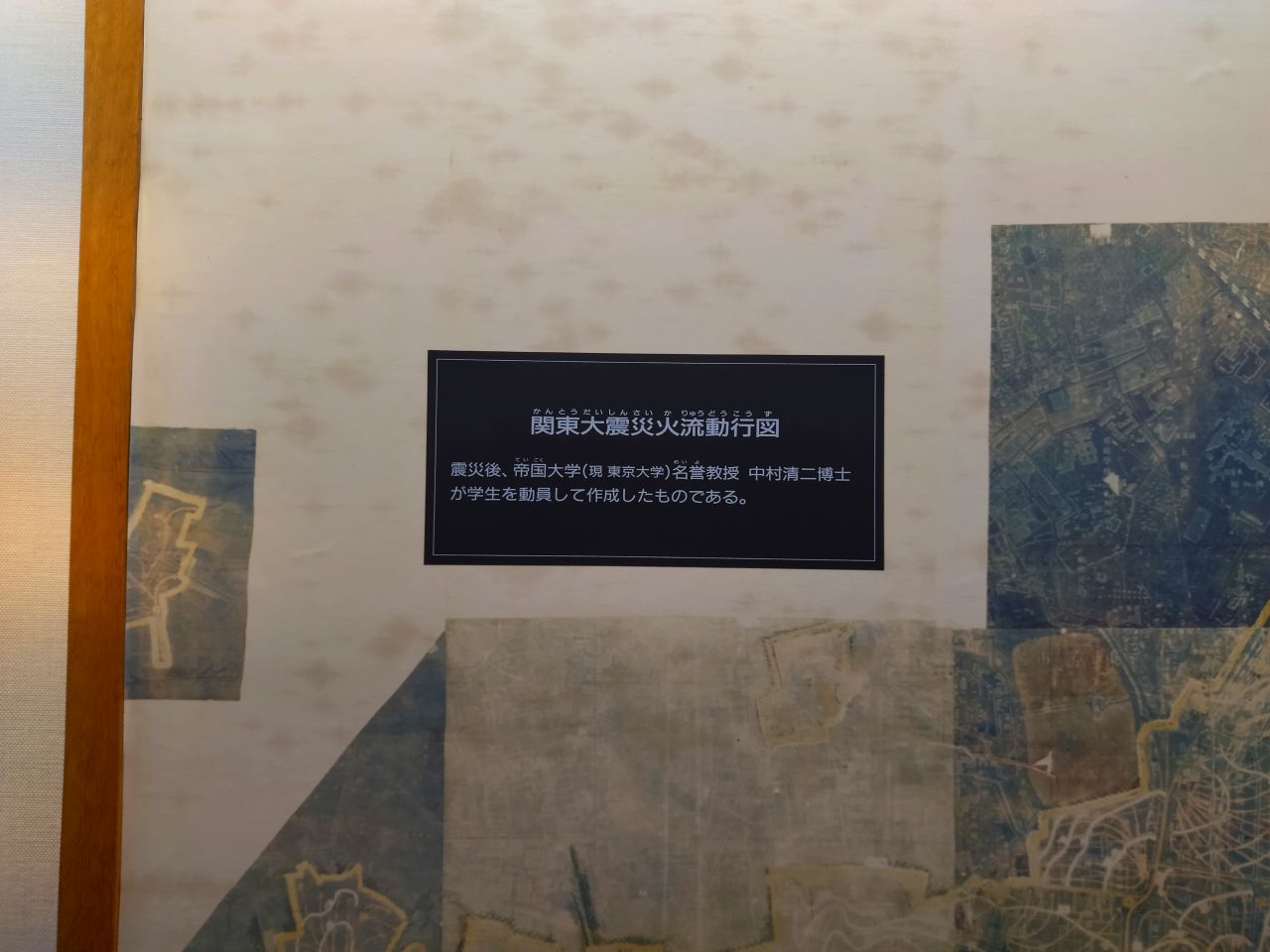

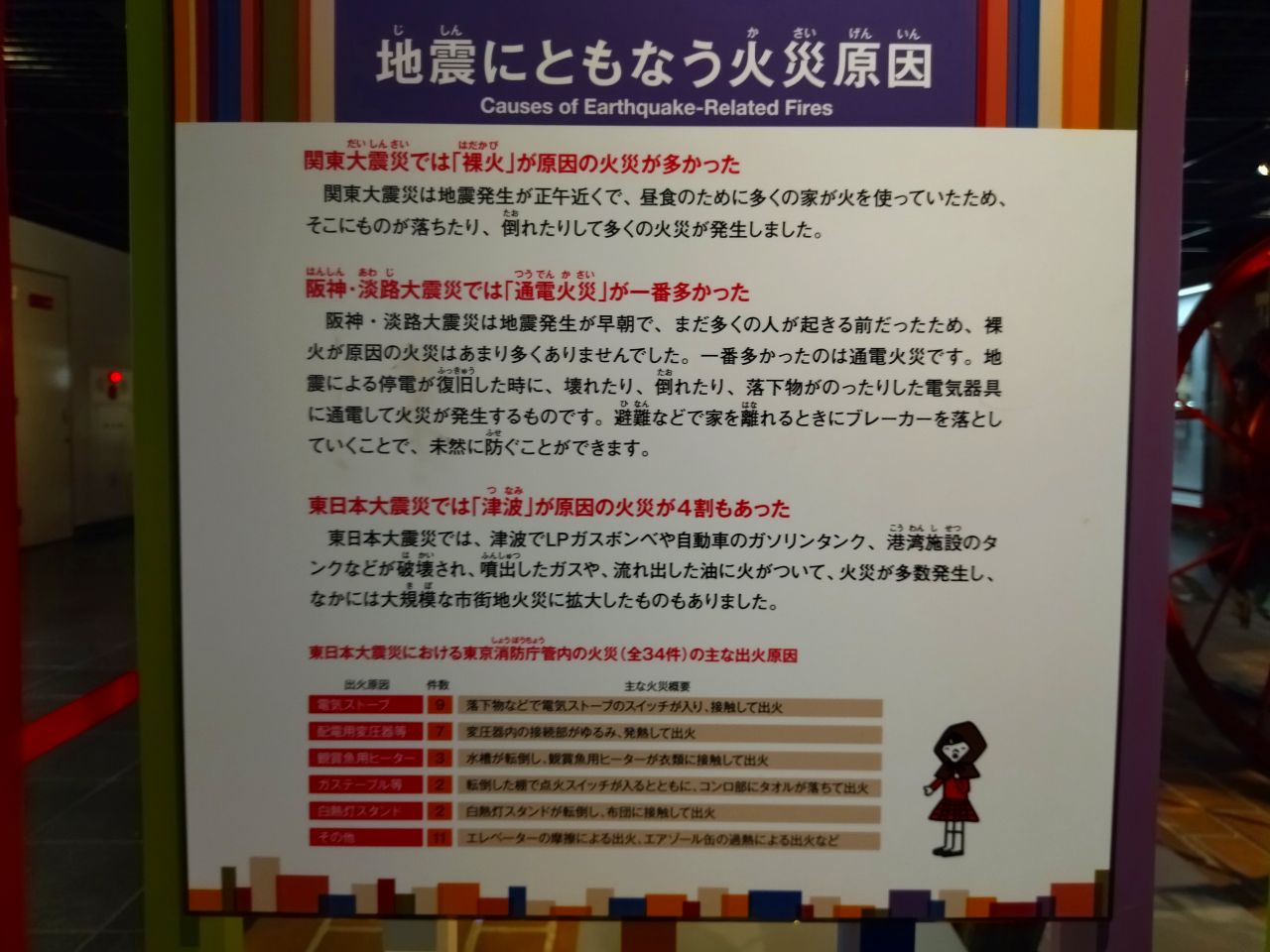

▼098▼地震火災の延焼スピード

▼099▼

▼100▼

▼101▼

▼102▼

▼103▼

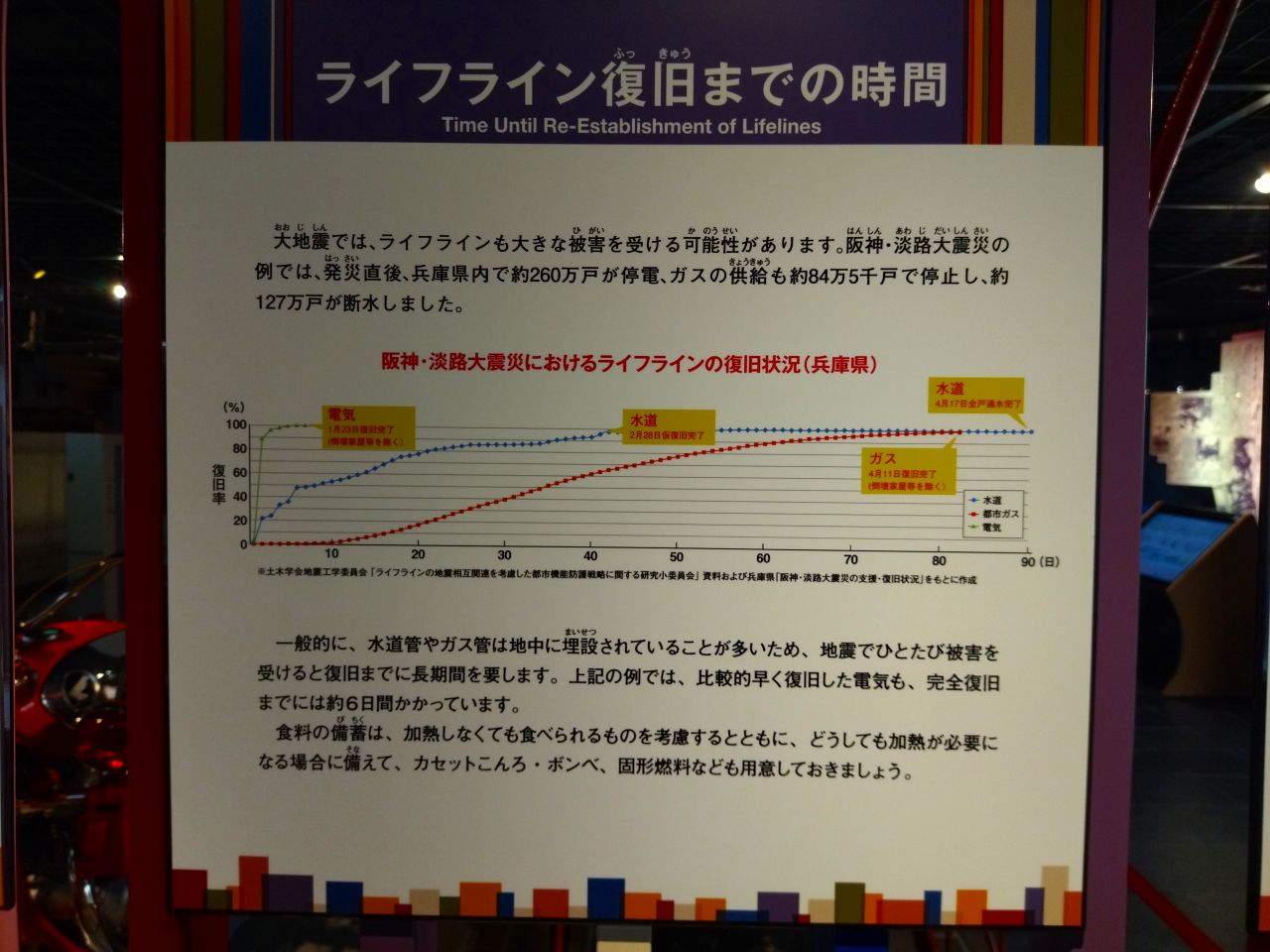

▼104▼水道とガスの復旧には時間がかかる

▼105▼自宅から外に避難するときは、ブレーカーを落とすこと

▼106▼

▼107▼

▼108▼

▼109▼

▼110▼

▼111▼

▼112▼黄色い煙は特に危険です

▼113▼

▼114▼

▼115▼

▼116▼

▼117▼

▼118▼

▼119▼

▼120▼

▼121▼

▼122▼

▼123▼

▼124▼

▼125▼

▼126▼

▼127▼

▼128▼

▼129▼

▼130▼

▼131▼

▼132▼

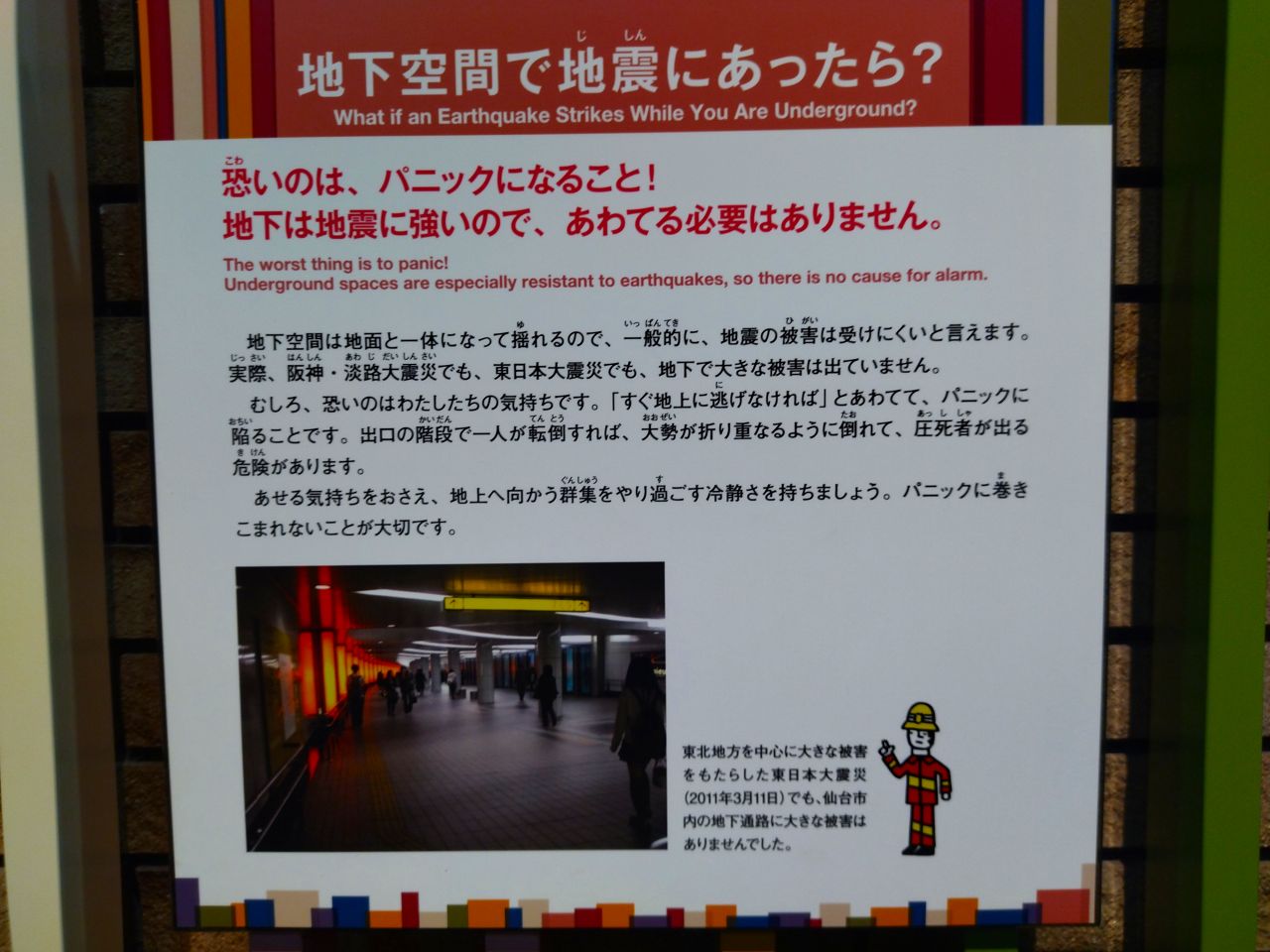

▼133▼地下は地震に強い

▼134▼見学終了

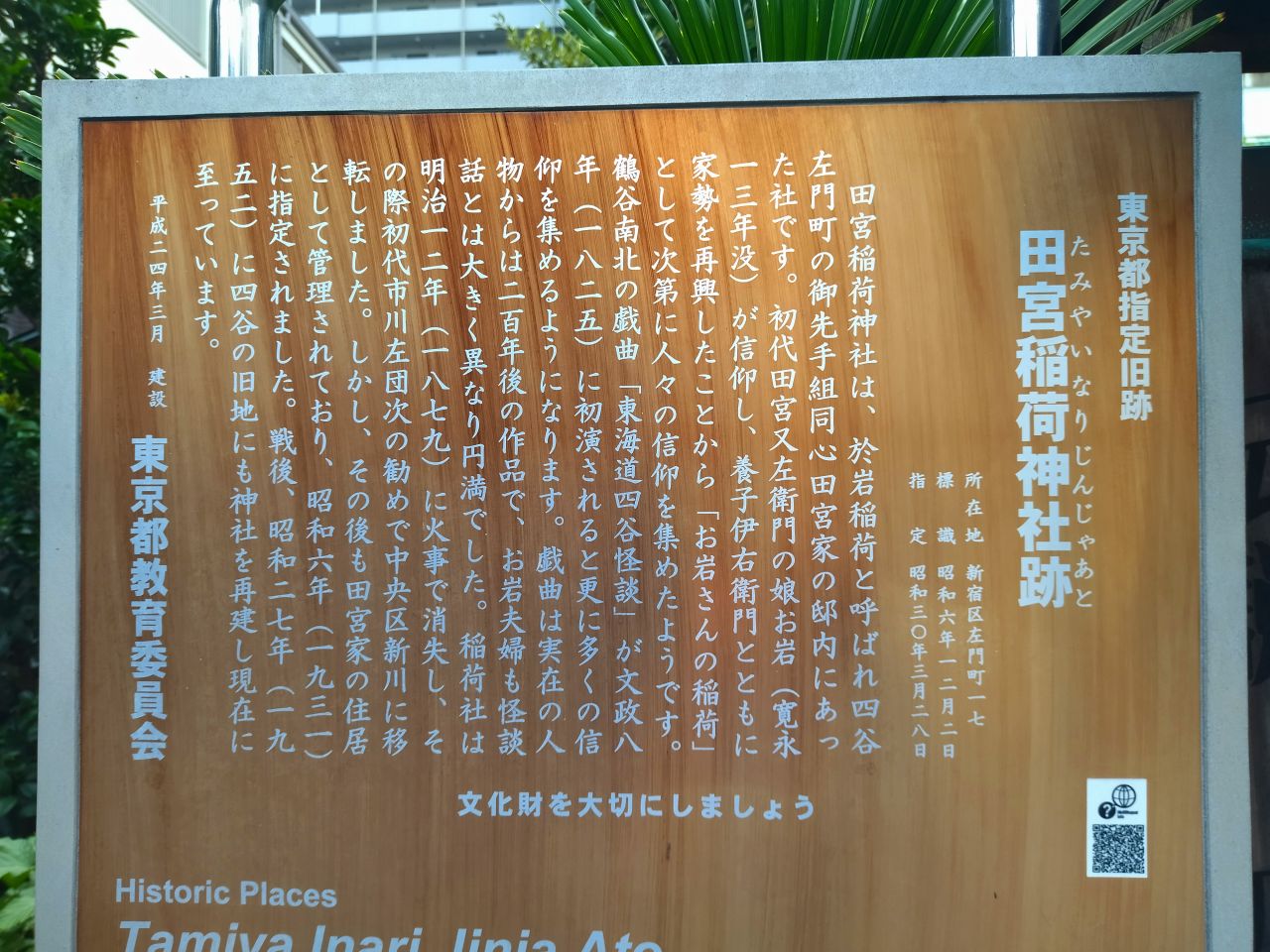

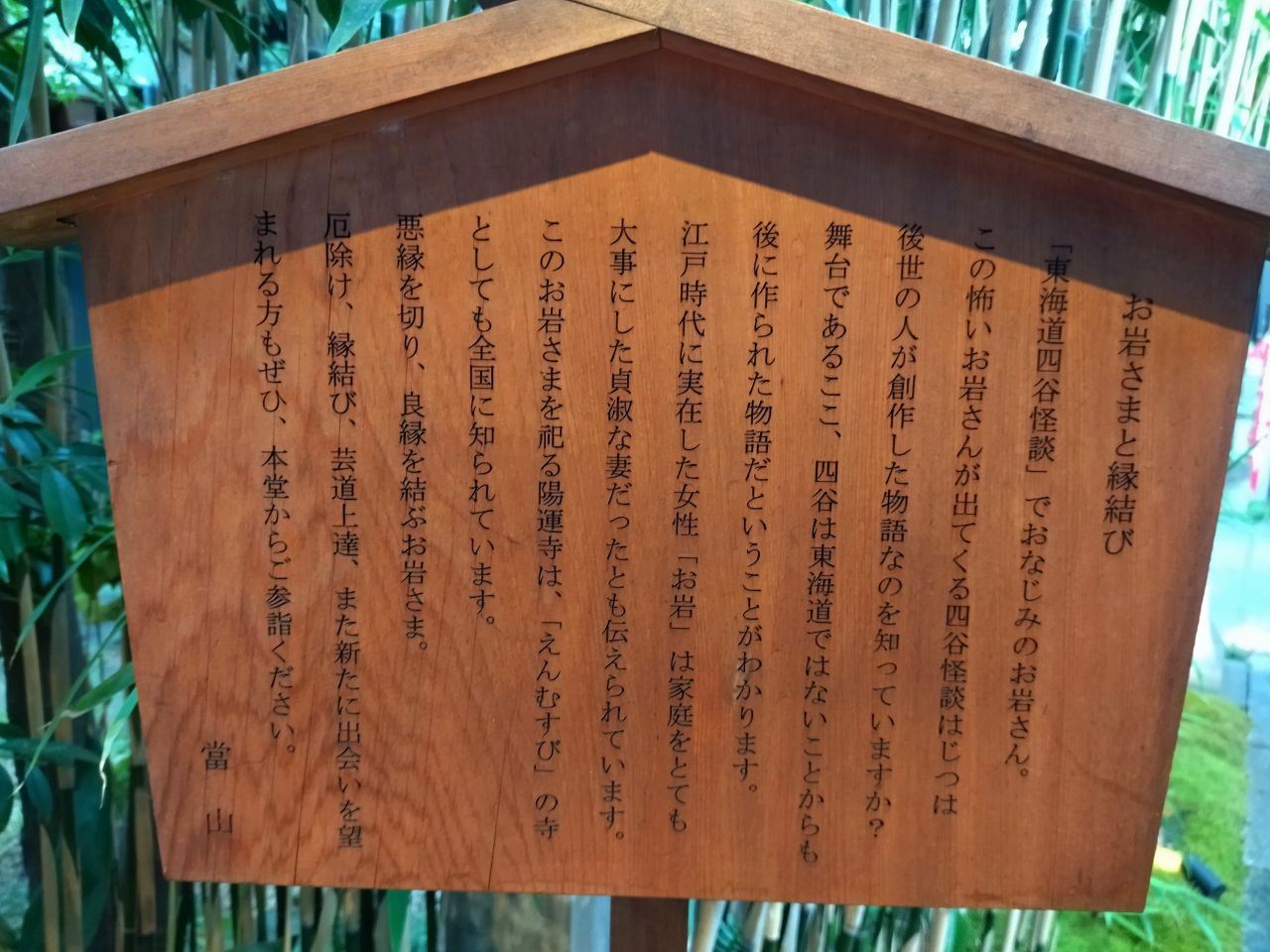

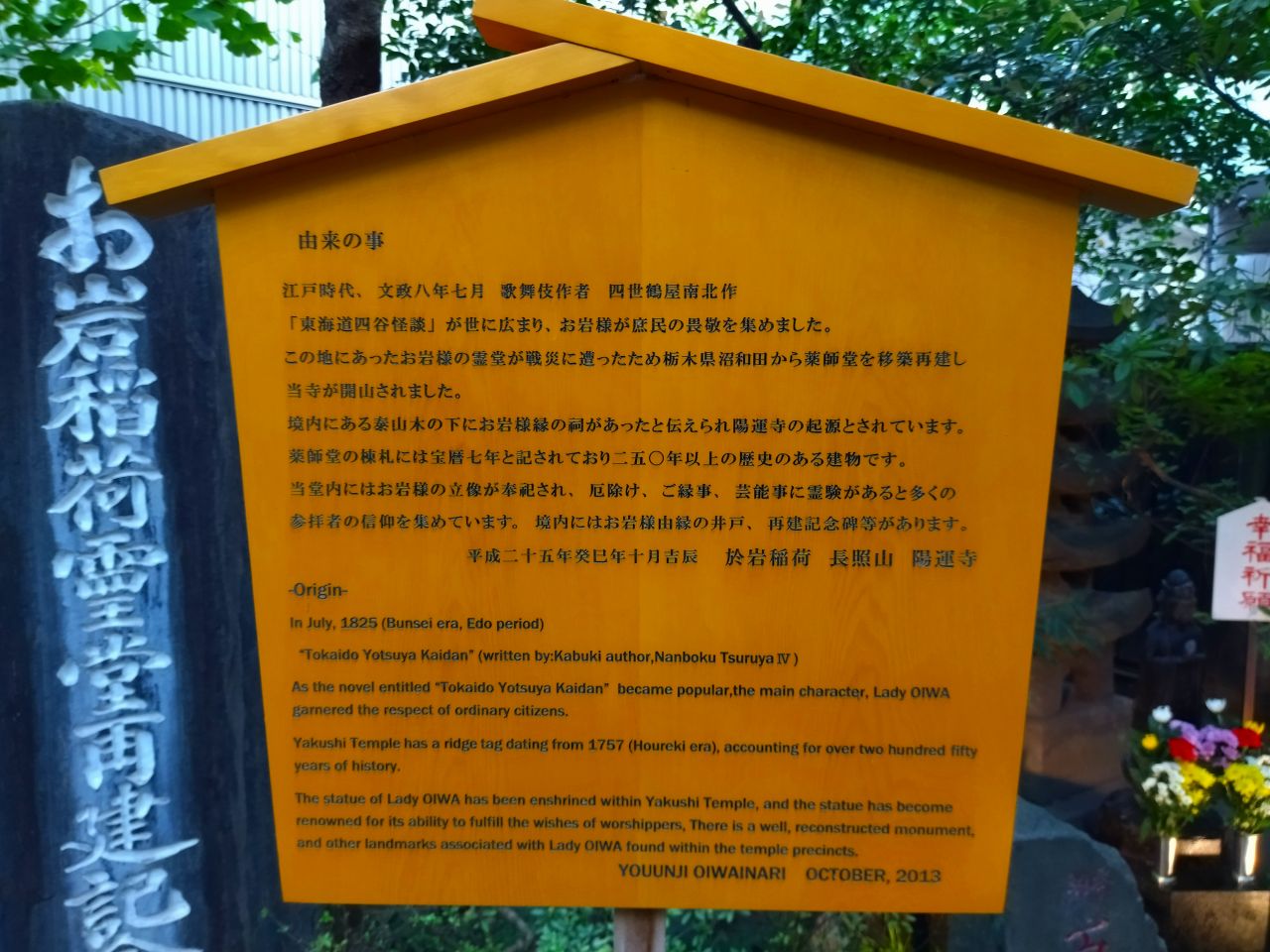

▼135▼お岩さんの神社があった

▼136▼

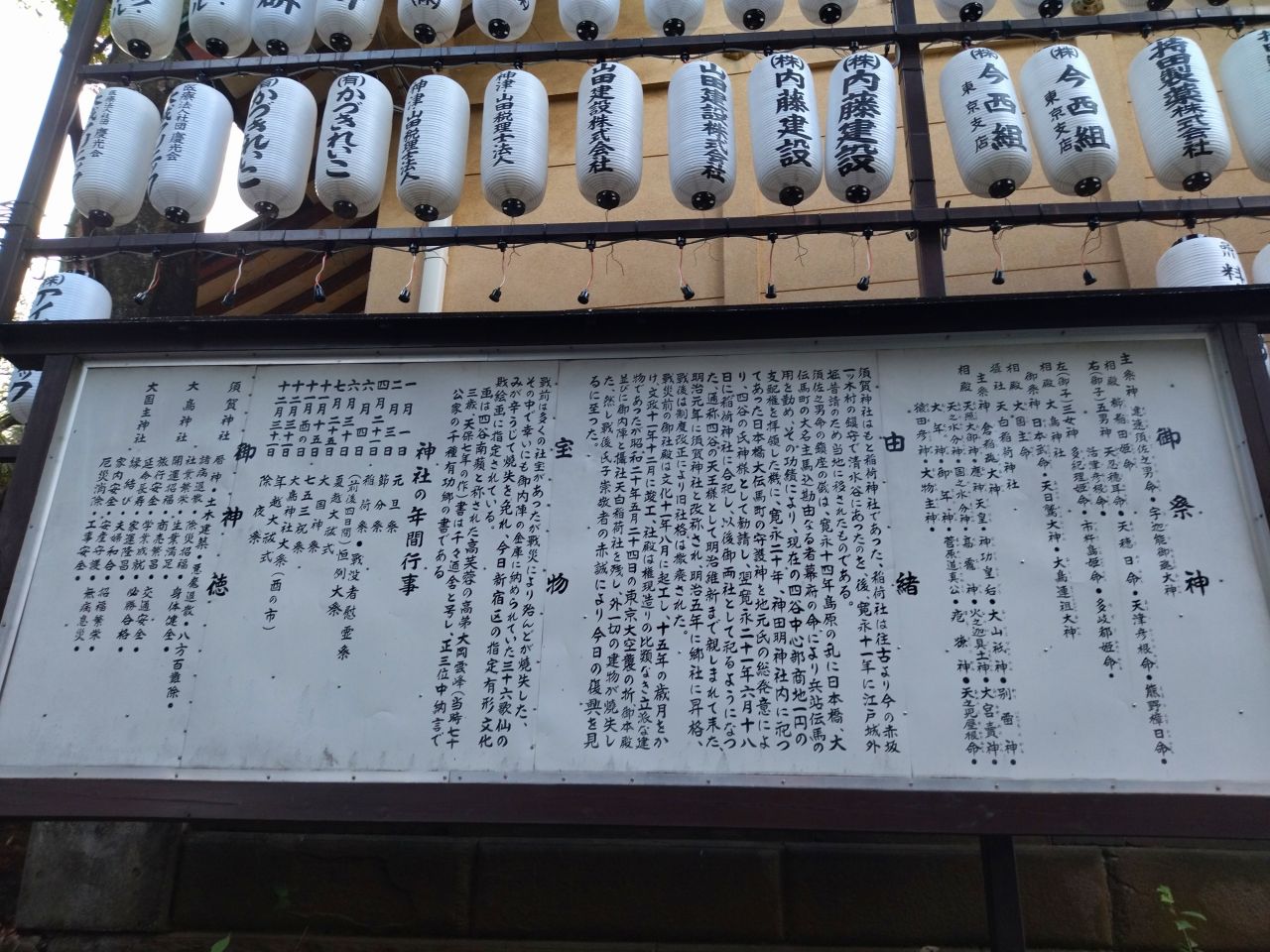

▼137▼読めない

▼138▼四谷怪談を演じた舞台関係からの寄付が多い

▼139▼

▼140▼

▼141▼

▼142▼

▼143▼

▼144▼

▼145▼

▼146▼確かに、四谷は東海道に面していない

▼147▼

▼148▼

▼149▼

▼150▼

▼151▼

▼152▼

▼153▼縁結びの神社のせいか、若い女性が何人もお参りしてました

▼154▼

▼155▼

▼156▼女性の参拝者が多いせいか、スゴくオシャレな神社です

▼157▼

▼158▼

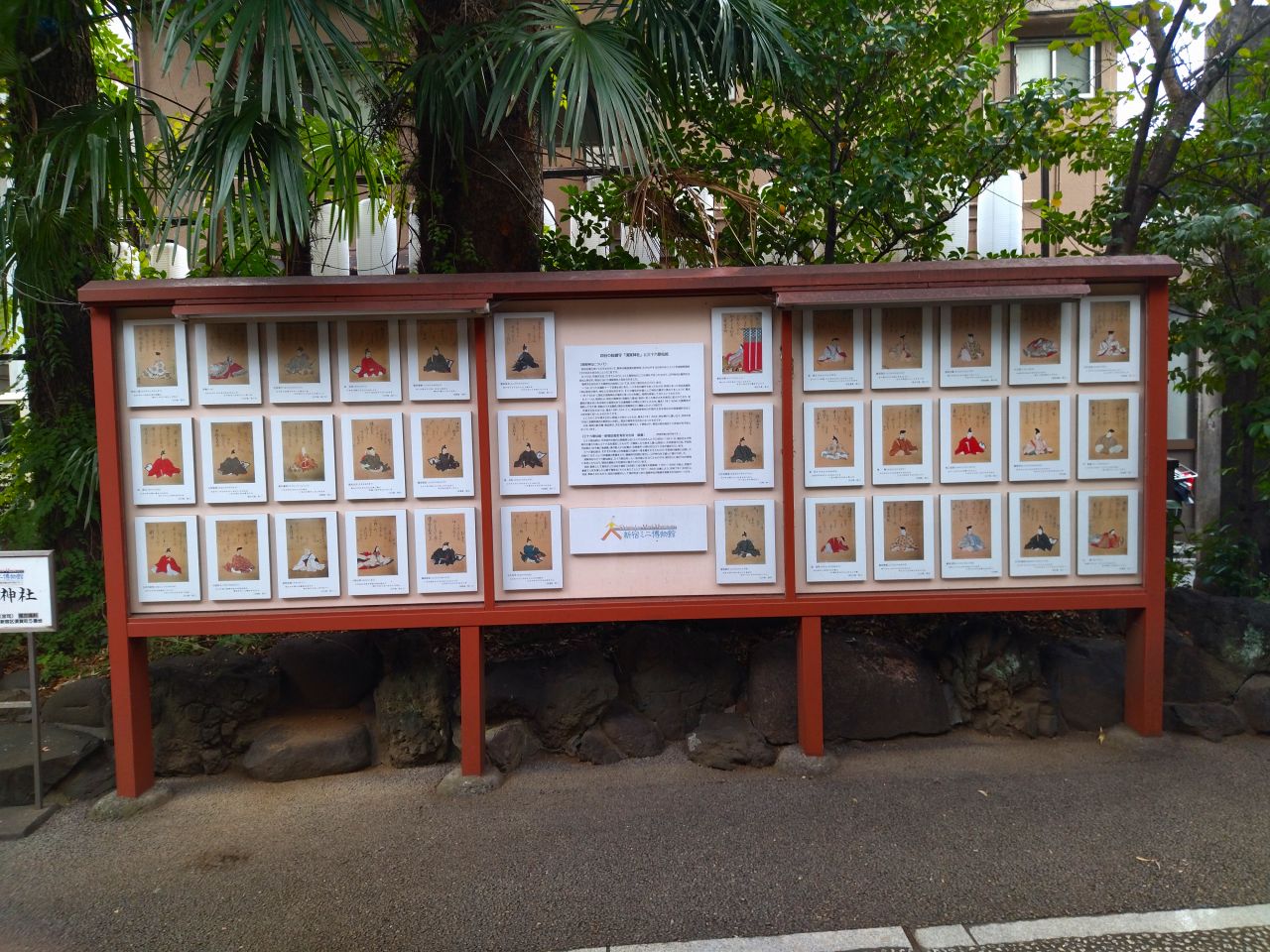

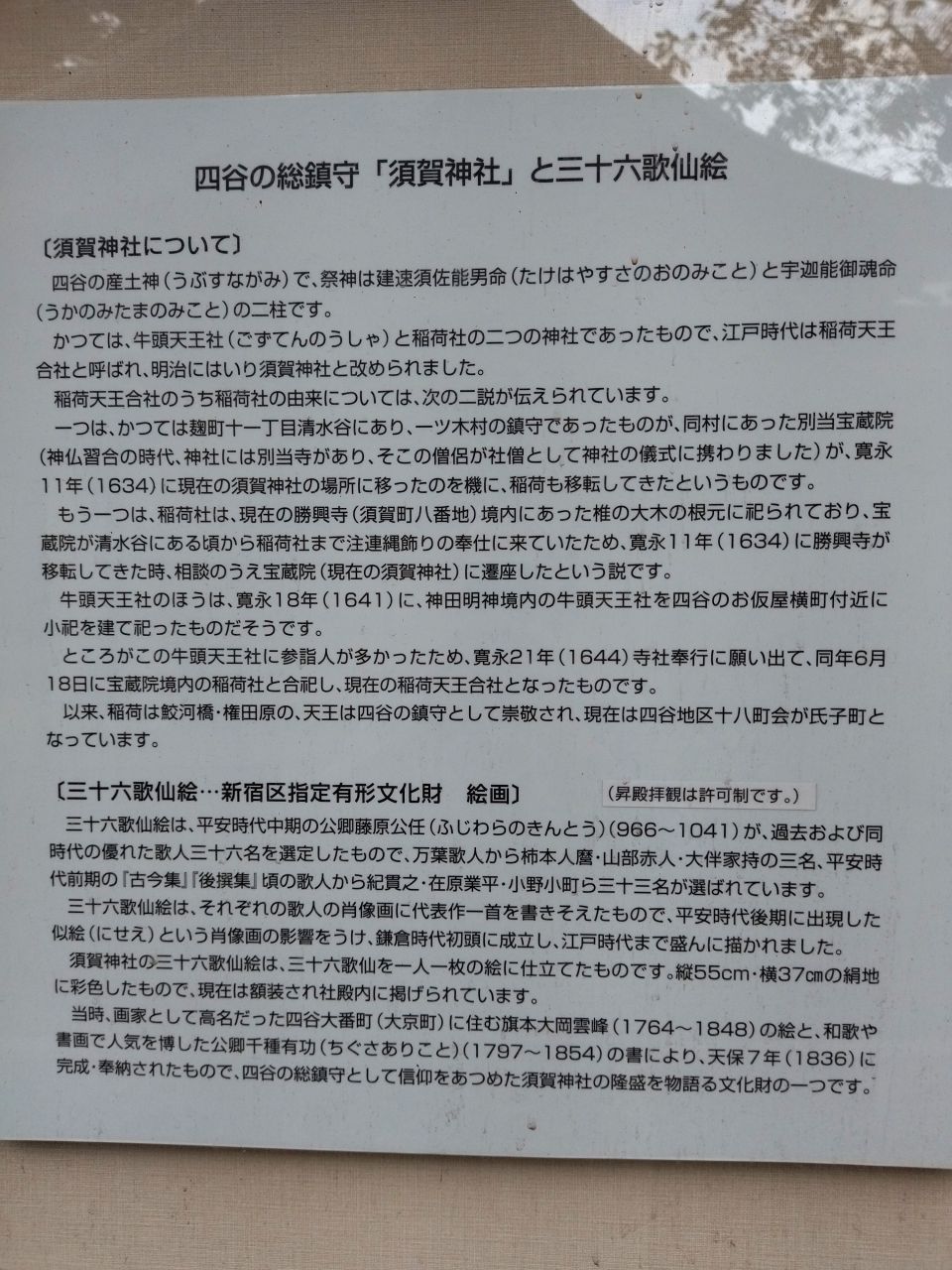

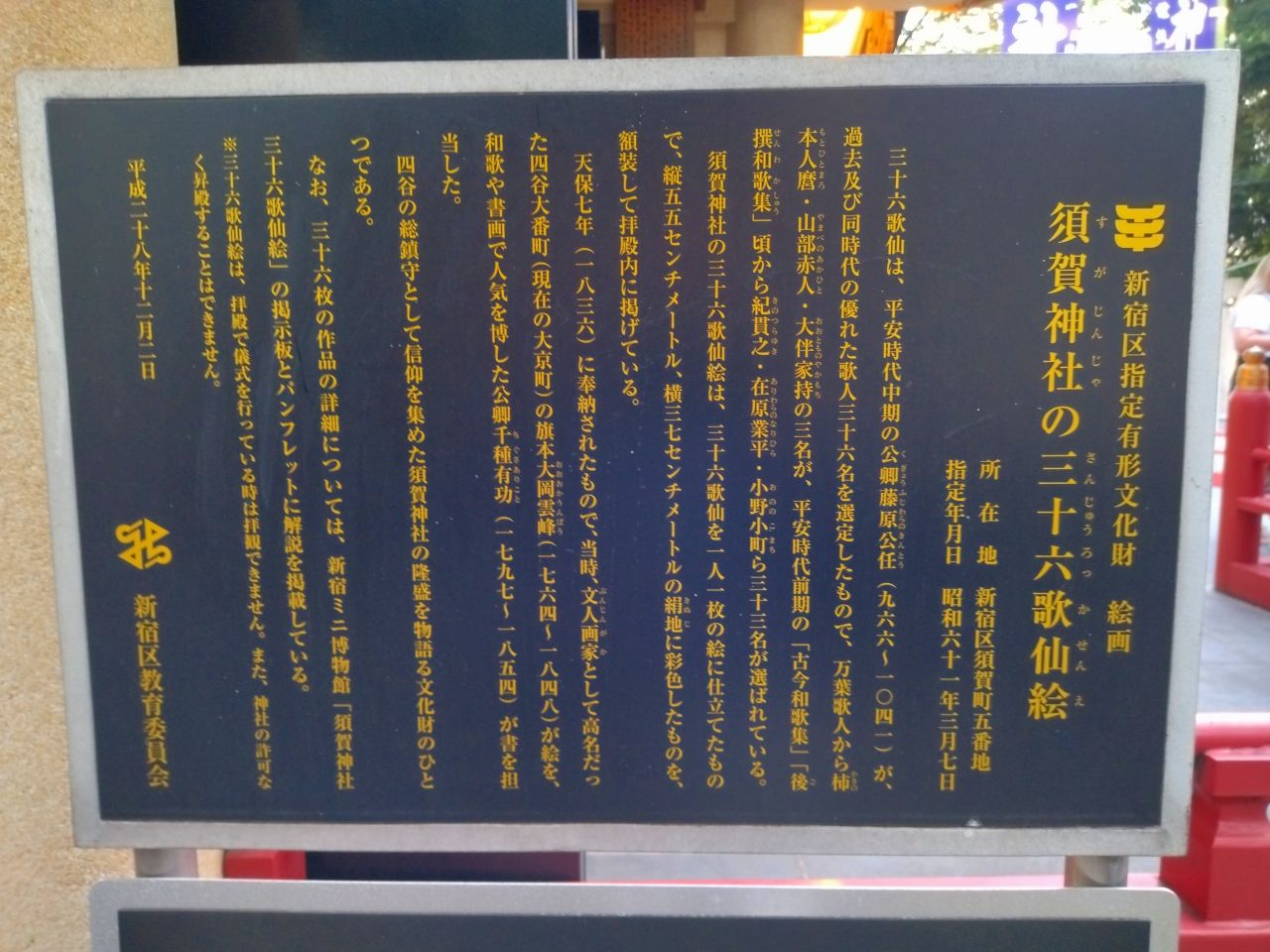

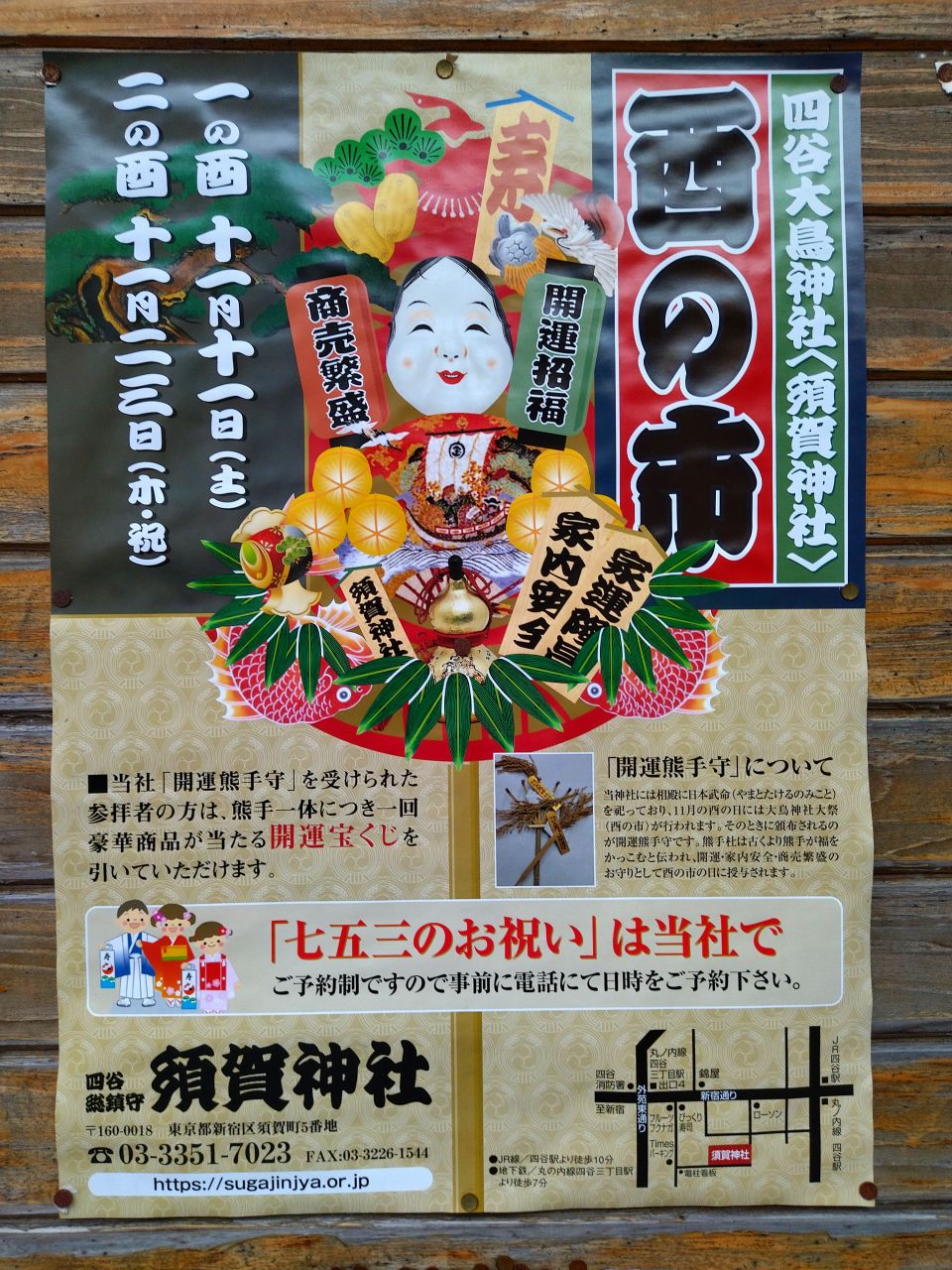

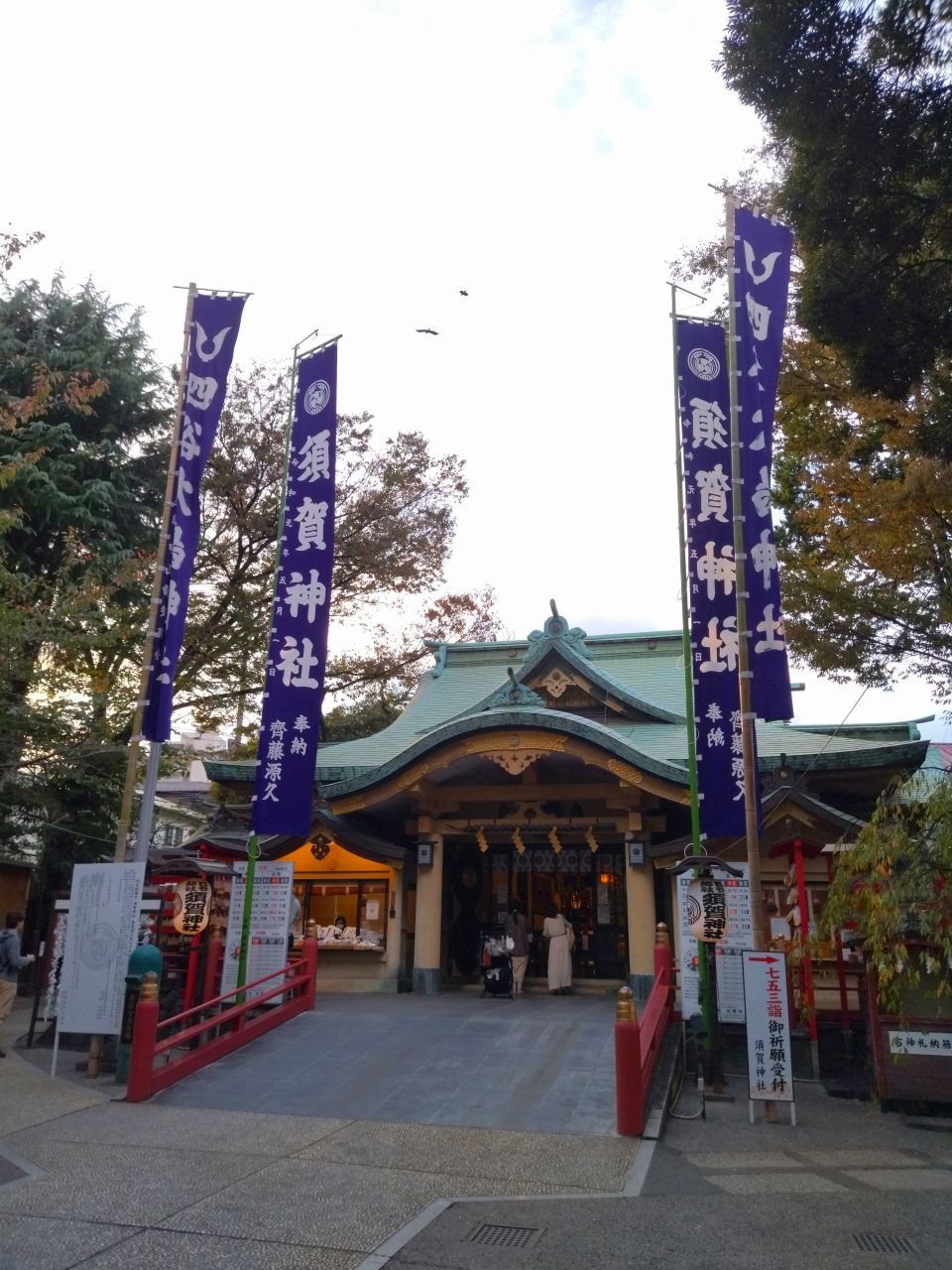

▼159▼次は須賀神社 四谷の総鎮守

▼160▼

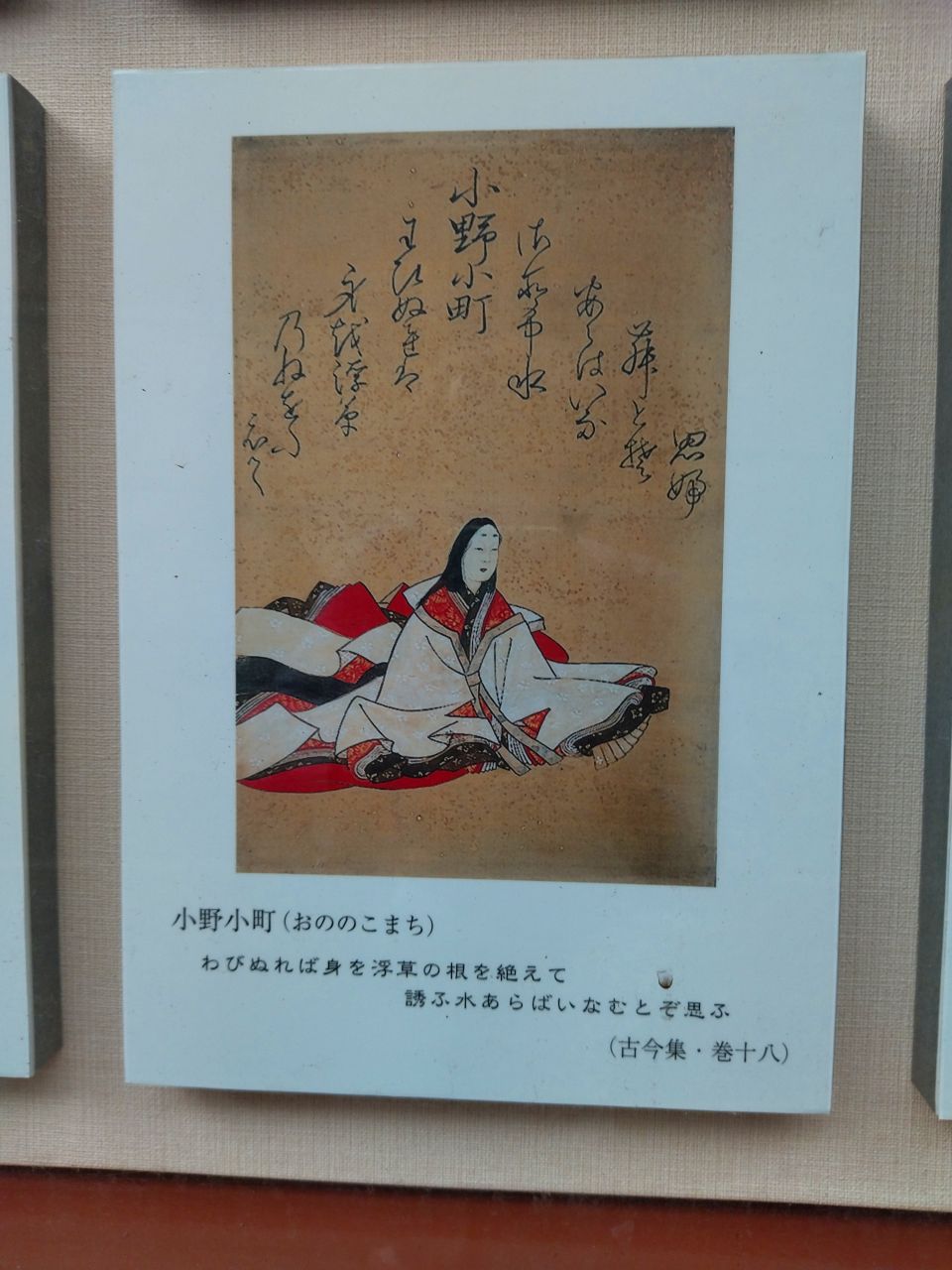

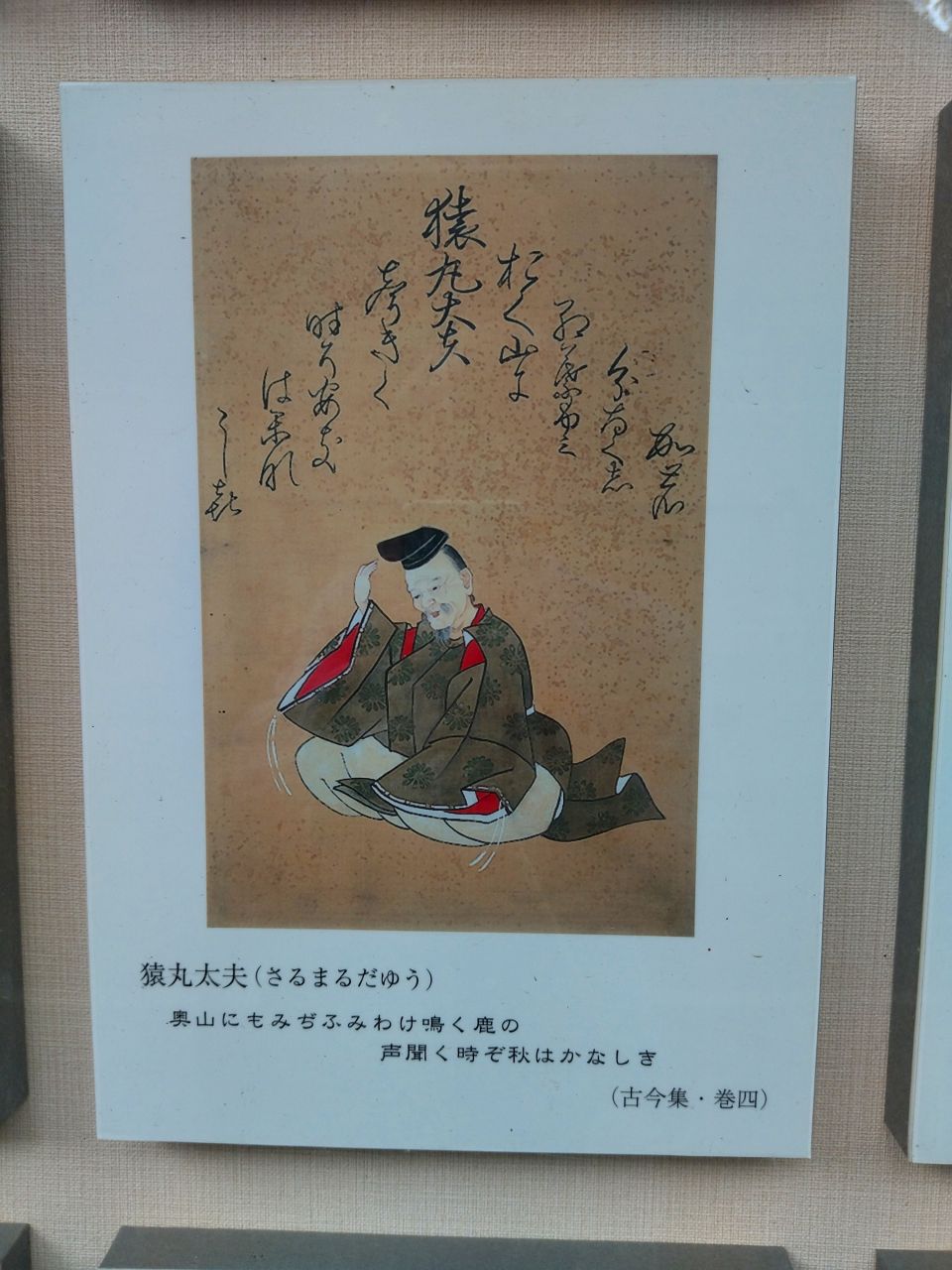

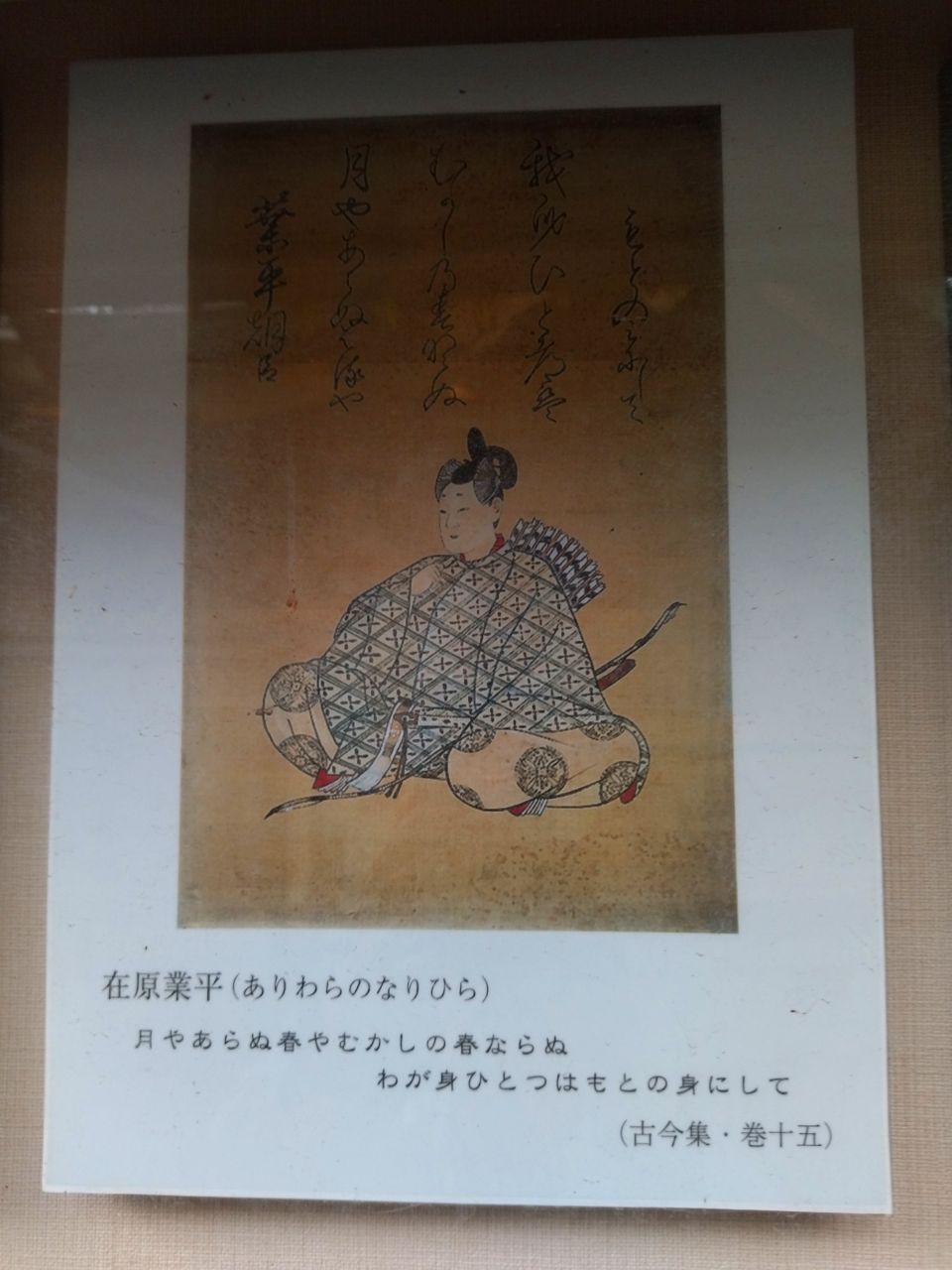

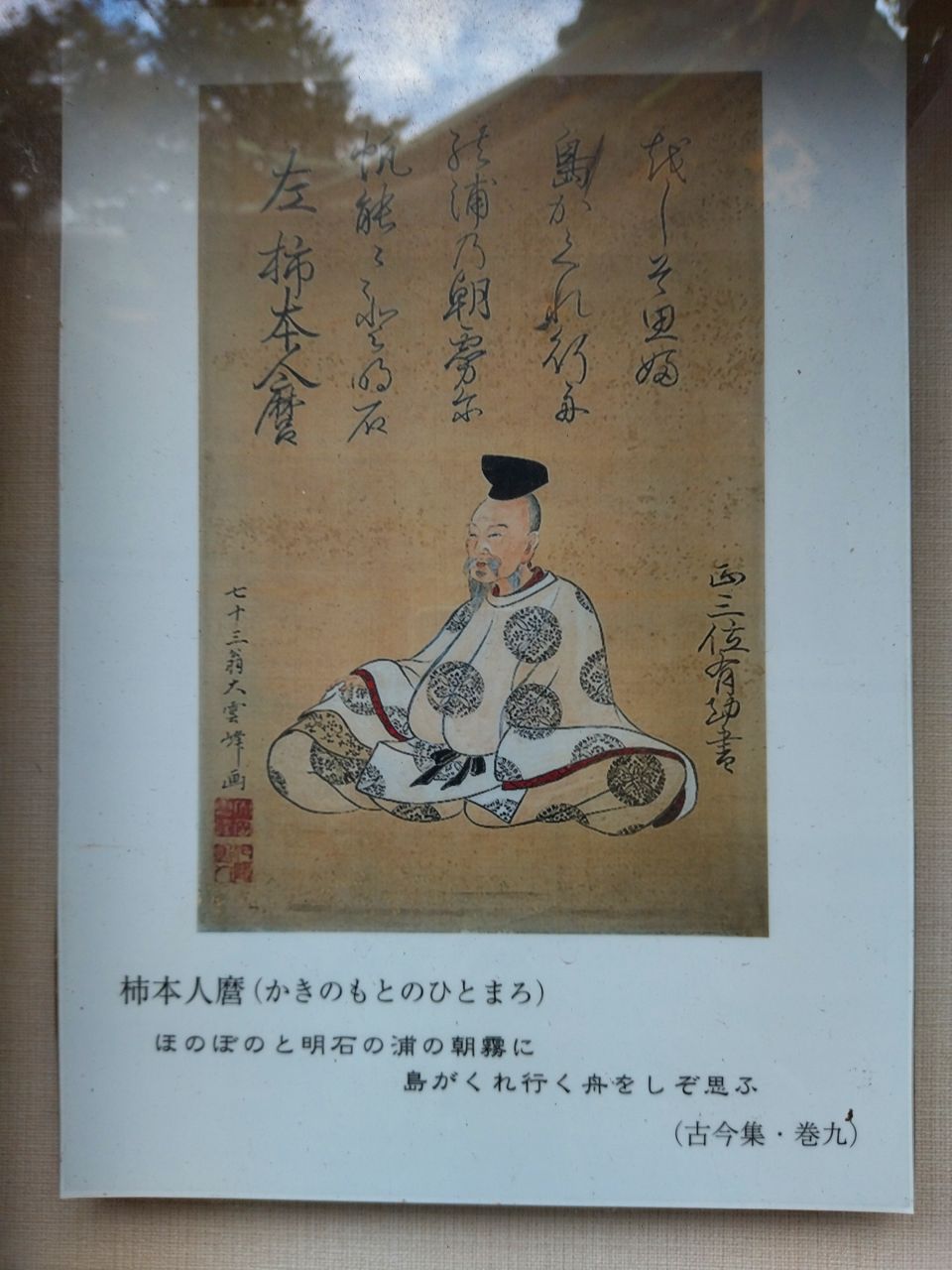

▼161▼この神社は三十六歌仙絵で有名

▼162▼

▼163▼

▼164▼

▼165▼

▼166▼

▼167▼

▼168▼

▼169▼

▼170▼

▼171▼

▼172▼

▼173▼

▼174▼

▼175▼

▼176▼

以上で全部です 最後までご覧いただき ありがとうございました

歩くの大好き

新宿歴史博物館へ戻る

Copyright (C) M.KOSUGI. All Rights Reserved.