TVアニメ『ゲゲゲの鬼太郎』(第6期)が2018年4月1日より、毎週日曜あさ9時からフジテレビほかで放送中です。

1960年代(第1期)・1970年代(第2期)・1980年代(第3期)・1990年代(第4期)・2000年代(第5期)と約10年ごと5回に渡ってアニメ化されてきました。日本中に元祖妖怪ブームを巻き起こした、水木しげるさん原作の名作がついに『ゲゲゲの鬼太郎』第6期アニメ作品となって、帰ってきました。

物語の舞台は、人々が妖怪の存在を忘れた現代。科学では解明が出来ない現象が頻発、流言飛語が飛び交い大人たちは右往左往するばかり。妖怪ポストに手紙を書いた13歳の少女・犬山まなの前に、カランコロンと下駄の音を響かせてゲゲゲの鬼太郎がやってきた…。

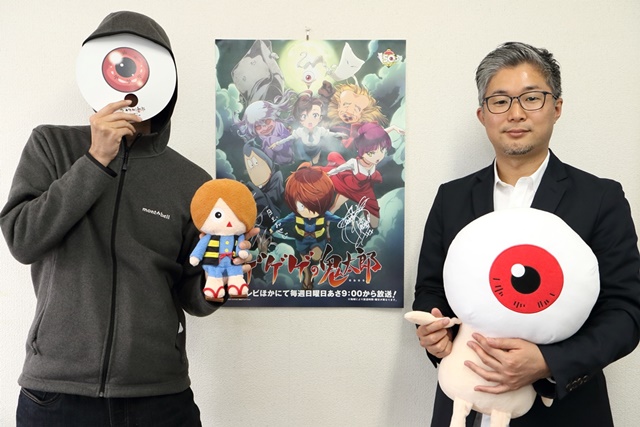

今回はプロデューサーの永富大地さん、シリーズディレクターの小川孝治監督にインタビュー。プロデューサーやシリーズディレクターといった作り手ならではの作品観点や裏話、そして今後の見どころをお聞きした模様をお伝えしていきます。

これぞ東映スタイル! プロデューサーとシリーズディレクターのお仕事――アニメ『ゲゲゲの鬼太郎』におけるプロデューサーの主なお仕事を教えてください。

永富大地さん(以下、永富):プロデューサーといわれると、みなさんイメージするものがバラバラなんですけど、東映アニメーションのプロデューサーという肩書を持つ人は、携わるパートがすごく多いんです。

他の制作会社のアニメーションプロデューサーさんは、制作の親玉という感じのスタンスが強い気がします。だから「どうやって予算の範囲内に収めるか」、「どうやって監督のやろうとしていることを具現化するか」、「どうやってスタッフを運用していくか」というところのプロフェッショナルなんです。

――東映アニメーションでは?

永富:東映株式会社の子会社である東映動画(現在は東映アニメーション)という映画会社として、アニメ製作をスタートしたので、映画プロデューサーの仕事の幅と東映アニメーションのプロデューサーの仕事の幅は似ていると思います。

僕ら東映アニメーションのプロデューサーは、営業の側面=商品化をはじめとするライセンスビジネス、ビデオグラム(DVD・Blu-rayなどの映像ソフト)や配信ビジネス、また最近だと海外でのビジネスを常に考えろと言われるところもあり、その他にもプロモーション、契約、会計、企画製作事業、シナリオ、キャスティング、アフレコなどの音響製作の仕事も多くあるんです。作って納品して終わりにしてもらえない(笑)。ただ、それが面白いですね。

――小川監督の主なお仕事を教えてください。

小川孝治さん(以下、小川):僕(シリーズディレクター)は他の会社の監督と同じポジションですね。プロデューサーとライターさんと共同でシナリオを作って、現場の映像作りを全部担っている感じです。それから、あがった絵コンテを自分で直したりとかします。

他社と違うのは、東映アニメーションは音響監督も兼ねているんです。他社は専門で音響監督がいるんですけど、東映アニメーションはなぜかそういう歴史があるんです。

永富:これはやはり映画会社の流れがあるからだと思います。映画は役者に芝居をさせる、音楽やSEをつけるという権限を監督が持っているので、東映アニメーションのシリーズディレクターというポジションは、全部できないといけないんです。

――アフレコスタジオでは音響監督さんが座られる場所に、小川監督がいらっしゃるんですね?

小川:自分が座っています。メインキャラクターが出てきた時は、自分が役者さんとやりとりしてキャラクターの方向性を説明したりしますね。

永富:関わることが多いので、その分作品への思い入れも強くなりますね。東映アニメーションは音響監督もいないから、キャスティングという仕事もプロデューサーとシリーズディレクターが担うんです。

妖怪に呼ばれて今作が作られた? 第6期『ゲゲゲの鬼太郎』誕生秘話――おふたりが子供の頃に観ていたアニメ『ゲゲゲの鬼太郎』は何期のものですか?

永富:僕も小川監督も子供の頃に観て印象に残っているのは、第3期です。3期が視聴率も歴代最高の30%に迫る勢いで、期間的にもあの作品が一番長く放送していました。

――今作はどのような経緯で作られていったのでしょうか?

永富:今作(第6期)は誰かが「やりたい、やりたい」と言って、企画が成立したわけじゃないんですよ。ではどのように実現したのかと聞かれると、(製作スタッフの)みんなが「妖怪に呼ばれるんだ」という表現をするんです。

どこからともなく、「そろそろ鬼太郎の出番じゃない?」という声が、この放送枠に関わっているフジテレビ、読売広告社、東映アニメーションから何となく聞こえてくる。だから「第6期『ゲゲゲの鬼太郎』は、私がやりたいと最初に言った」という人がいたら、それは嘘です(笑)。

一同:(笑)

永富:それで、各社の上の方の偉い人たちで「アニメ『ゲゲゲの鬼太郎』をやるぞ」ってなった後に、「あれ? ちゃんと数えたら(アニメ『ゲゲゲの鬼太郎』がTVで初めて放送されてから)50周年じゃない?」と最初に気づいたのは、絶対僕です。

一同:(笑)

永富:これは絶対僕が最初です!

――では、最初から「50周年だから、アニメをやりましょう」ではなかったんですね。

永富:なかったんです。(周囲の)みんなにそう言われるんですよ。「50周年だから企画立てたんでしょ?」って言われるんですけど、順番が逆で。(企画が)決まってから「あれ? 50周年じゃない?」って……。

――それは妖怪に呼ばれていますね!

永富:妖怪に呼ばれているでしょ! 昔、第5期(2007年~2009年)の時のプロデューサーが「妖怪に呼ばれて、始まったんですよ」って新聞の取材で言っていたんです。当時僕は「何を言ってるんだ、この人?」って思っていたけど、実際に自分が担当してみると、「本当に妖怪に、鬼太郎に呼ばれて始まっているな」って……。

――いろいろな縁が重なっているんですね。

永富:いろいろなことが重なっているので、よく周囲から「全部計算ですね」と言われるんですけど、本当に違います。第6期をやることが決まって、プロデューサーとして僕がやらせていただくことになって、そこから放送するフジテレビさんと「2018年に『ゲゲゲの鬼太郎』をやるんだったら、どんな鬼太郎がいいのか?」といった意見交換をしていきました。

そういった意見交換をしていく中で、だんだん姿形がぼんやりできてくるんですよ。そこからは監督、メインのライターとなるシリーズ構成の方を決めていくんですけど、小川監督を「シリーズディレクターやってくれないか」と口説きました。あれはアプリモンスターズ(『デジモンユニバース アプリモンスターズ』永富プロデューサーと小川ディレクターが一緒に製作をした)の飲み会の後だよね?

小川:そうでしたね(笑)。

ねこ娘のモデルは女優の菜々緒!? 明かされる八頭身の理由――シリーズディレクターが決定し、そこからキャラクターが決まっていったんですね。

永富:まず企画が立ち上がって、2018年の『ゲゲゲの鬼太郎』はどういうものにするのかということから始まりました。そして、シリーズディレクターとシリーズ構成の大野木寛さんが決まって、今作のテーマ、鬼太郎の性格などに関する議論から文字ベースで鬼太郎ができあがっていく。鬼太郎ができたら、犬山まなというキャラクターができていって、これは全部テーマがあるんです。

――今回のコンセプトを教えてください。

永富:今回の『ゲゲゲの鬼太郎』は、「境界線のあちら側とこちら側」というのをとても意識しています。あちら側(妖怪世界)の代表が鬼太郎、こちら側(人間の世界)の代表というキャラクターを置いて、「違う存在の者同士が同じ境界線上に立たされて、その利害に巻き込まれた時に、どんなドラマが生まれるか?」ということを表現したいと思っています。

今は世の中の風潮として、あちら側の人とこちら側の人できっちり線を引いて、敵と味方に分けている。そんな簡単な世の中じゃないはずなのに。僕はそういったことに危険を感じていて、嫌なんです。衝突は起こるし、愛憎劇っていうのは起こるんだけど、「鬼太郎はどういうことを人間に対して感じるのか、思うのか?」、「人間側は妖怪に対してどう思うのか?」というのはテーマの1つです。

――そこで今回のヒロインの一人、犬山まなの存在が必要になってくるんですね。

永富:はい。これはシリーズを通してずっとやっていきたいことで、だから人間が必要だったんですよ。ちゃんとした人間の意見を言える女の子のキャラクターを作ろうと考えたときに、では「ねこ娘をどうしよう?」となったんです。

鬼太郎と目線を合わせる人間の女の子と、全く同じ目線のねこ娘では話の展開が難しいし、役割が弱まってしまう。そう考えたときに、第5期のねこ娘って、とても魅力的だったんですよね。メイド服を着たり、人間の世界でアルバイトしたり、とってもキュートで、いつも『ゲゲゲの鬼太郎』を観ていなかった人がねこ娘を観たいからってTVの前にいたんですよね。

映画やドラマのヒロインっていうのは、それぐらいシンボリックなんですよ。そうすると、「ねこ娘を人間の女の子を差別化しよう」という議論の中から、八頭身という意見が出てきてたんです。

小川:この意見は、フジテレビのプロデューサーが「ねこ娘は女優の菜々緒さんのイメージで八頭身にしよう」と言い出したんですよね。

永富:そうです。最初は僕も「この人(フジテレビのプロデューサー)何を言っているんだろう。ねこ娘が八頭身とかありえないでしょう」って思っちゃいました。

でも小川監督がその場で(八頭身のねこ娘の)絵を描いてくれたら、「あれ? これいいんじゃない」って盛り上がって、八頭身でいこうってなりました。

そしたら、「じゃあ、ひとりで行って原作元の水木プロダクションさんから(八頭身キャラクターの)OKを取ってきてください。OKが取れるまで帰ってこないでください」と言われて。

――(笑)

永富:それは大変でしたよ。だってNGもらったら、盛り上がったテンションも下がるうえに、先生が亡くなってから初めての『ゲゲゲの鬼太郎』のアニメで、ねこ娘を原作と比べてここまで変えていいのかってね。なので、ねこ娘の絵を持って行った時はすごく緊張しました。

一同:(笑)

永富:水木プロさんからは「東映アニメーションという会社を信用します」と言っていただけました。

水木しげる先生は「今まで大変な時代をともに乗り越えてきたから、東映アニメーションことは信頼する」と生前よくおっしゃっていたと伺いしました。

それは先輩たちがいかに水木先生と信頼を築いて一緒に時代ごとに作品を大事に作ってきたかという50年の結果なんですよ。

――本当に50年の歴史の積み重ねなんですね。

永富:はい。そういったいきさつがあって二人のヒロインが出来上がりました。でもねこ娘は人気が出てよかったです。

僕はヒロインというのは、監督のものだと思っているので、犬山まなとねこ娘に関しては監督を信頼して、監督のやりたい方向をなるべく作っていきました。

あれはしっぽだった!? 誰も知らない小川監督ならではのこだわり――キャラクターネームはどのように生まれたのですか?

永富:苗字の犬山は、犬猫コンビだから「猫(ねこ娘)に相対するのは犬だろう!」というところからです。戌年ですし(笑)。

小川:対立構造というよりは、性格の違いを表せればと犬と猫とつけたんです。あと、ちょっとしたこだわりがあって、アフレコ収録の際に、まな役を演じる藤井ゆきよさんにも「柴犬の感じでお願いします」ってオーダーしています。

実はまなが髪の毛を少し結んでいるのですが、ぴょこんとついてる犬のしっぽのつもりです(笑)。

――いいことを聞きました!今後注目していきます!他にもこだわりはありますか?

小川:まなの私物ですね。スマホケースを話数によって変えたりしました。1、2話が大仏のイラストで、3話だけお肉のイラストで、4話からまた大仏のイラストのケースです。設定ミスではないです(笑)。

一同:(笑)

小川:まなというキャラクターは、自分たちが0ベースから作っているオリジナルキャラクターなので、芝居をさせる上で犬山まなというキャラクターの印象付けを悩んでいたんです。

まなは「妖怪に対して怖いという気持ちを持ちつつも、惹かれる」というキャラクターです。だから、そういった性格の象徴として小物関係のセンスが普通の女の子とちょっとずれているんじゃないかなと思いついて。自分の中で、まながよく行くお店はヴィレッジヴァンガード(書籍や雑貨など、趣味性の高いアイテムを扱うセレクトショップ)のイメージです。

一同:(笑)

――まなも妖怪たちと出会うべくして出会ったということですよね。

小川:自分のキャラ作りのとっかかりとして、そういった設定を作ったんですけど、わりと(視聴者の)みなさんがまなのスマホに注目してくださってありがたいです。話数が進むと、また変なスマホケースが出てきたりすると思うので、注目してください(笑)。

――そういえば、ねこ娘はあんまりアイテムを付けていないですね。

小川:逆にわかりにくいキャラクターにしようと小物にも特徴を付けないでいます。ねこ娘はそういったことを隠した方が観ている方は想像してくれるんじゃないかと。

オーディションで抜き出ていた納得のキャスティング――キャスティングについてお聞かせください。

永富:目玉おやじ役の野沢雅子さん始め、みなさんオーディションで選ばせていただきました。なかなか信じてもらえないのですが(笑)、野沢さん御本人も「久しぶりにオーディションを受けた」とおっしゃってました。

当初は、第1期、第2期で鬼太郎役をやっていた方に、目玉おやじ役を頼むなんて、失礼なんじゃないかと思っていたのですが、オーディションでいろんな方の声を聞きながら、野沢さんに演じていただいたら、その声が素晴らしくて、目玉おやじ役をお願いしました。

――鬼太郎役は沢城みゆきさんですが、オーディションをして、キャストを決めようとした時に、決め手になったポイントはありましたか?

永富:僕は沢城さんが読みあげた「見えない世界の扉が開く」というフレーズがとても怖かったんです。これって、僕らが大事にしたい感覚だったんですよ。

『ゲゲゲの鬼太郎』の世界において、妖怪は友だちではないです。友だちになることがあるかもしれないけど、妖怪はやっぱり怖い。そこは鬼太郎がちゃんと代表しなくてはいけないという意味では沢城さんは怖かった。

小川:ただ、オーディションをやってみてわかったんですが、(声が)低い=怖いとは必ずしも繋がらない。音域で低い鬼太郎の声を出される方は他にもいたんですけど、そこに人間じゃない怪しさみたいなものを乗せられるというのがやっぱり沢城さんが抜け出た感じでしたね。

永富:それはやっぱりお芝居の説得力ですよね。オーディションの時から、こちらが出した資料以上に作品のことを勉強してきてくださったんだと思います。

小川:うんうん。

永富:沢城さんは今回の「ゲゲゲの鬼太郎」で企画製作陣がやりたい方向性を汲み取ってくださっていたんじゃないかなと。こちらが渡した資料以上に、こちらが求めている鬼太郎の雰囲気が出ているって、すごいですよね。それはプロフェッショナルだと思います。

小川:オーディションの段階で、そこまで作り上げてくるというのはすごい。沢城さんはこういう役者なんだと、今回のオーディションで再確認しました。

『ゲゲゲの鬼太郎』という作品の魅力――これだけ長く、多くの人々から愛される『ゲゲゲの鬼太郎』という作品ですが、おふたりから見た魅力は何だと思われますか?

小川:魅力と言われるとたくさんあって、なかなか難しいんですよね。魅力のひとつとして、それぞれの時代によって物語がどんどんアップデートされている点があるかと思います。

永富:そこですね。

小川:第3、4期あたりが当時バブルの時期でしたから、わりと森林破壊とか公害とかの環境問題が出てきて、それに対応した妖怪の関わり方が描かれていて、物語に感情移入しやすくなっていました。

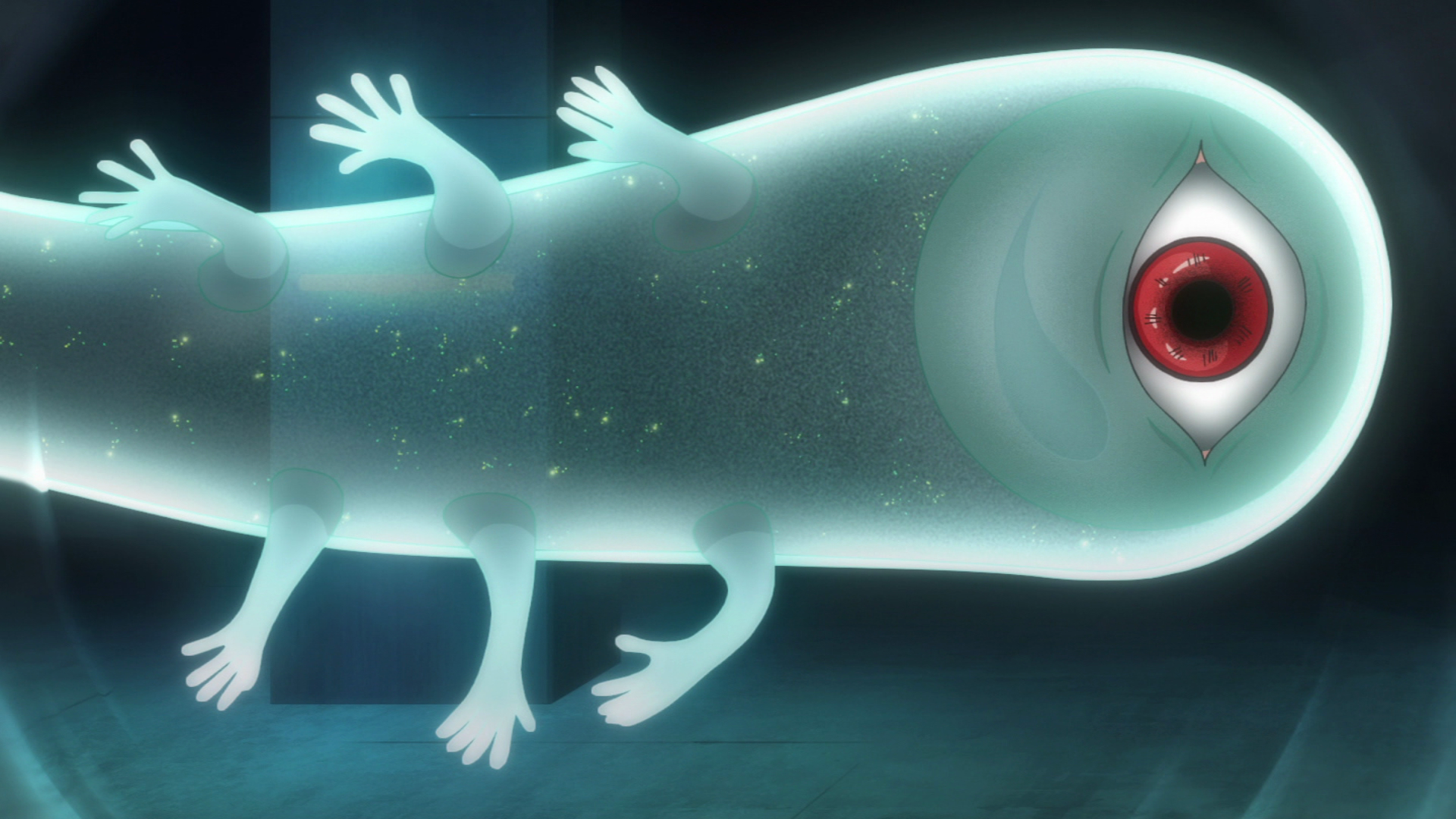

あとは理屈で言えないところだと、妖怪のデザインそのものに本能的に惹かれる。改めて水木先生の妖怪辞典を見直してみると、怖いんだけど、ついつい見てしまうような感覚があります。

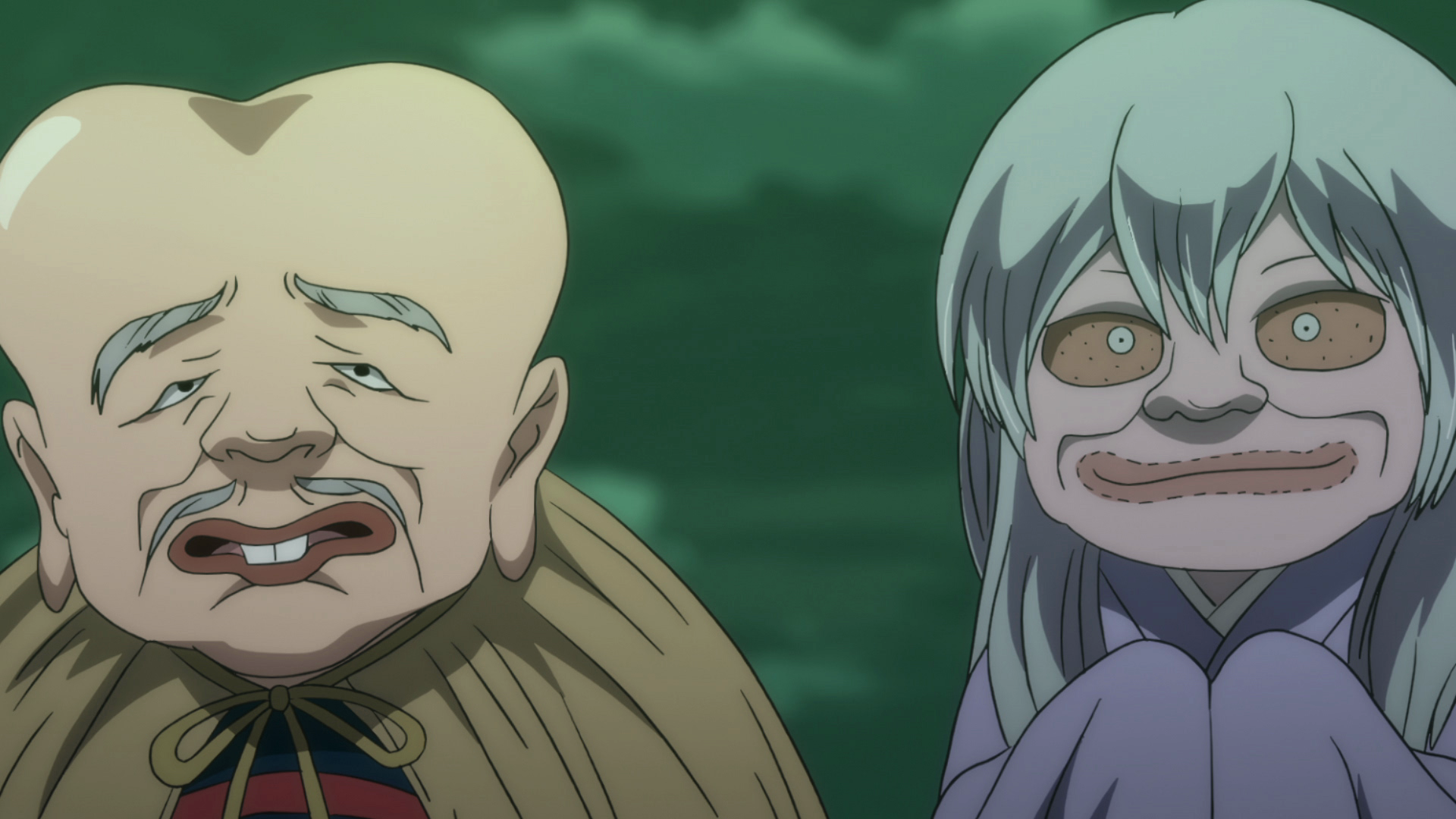

昔から未だに、たんたん坊が怖くありつつも、コミカルさがあってずっと好きです。3話で登場させてみたんですけど、やっぱり面白いなぁと。

――怖いんですけど、愛嬌がありますよね。

永富:これは水木先生ご本人がおっしゃられていたことですし、今も水木プロさんが守られていることなんですけど。水木先生の妖怪は、水木先生がオリジナルで作られたものはひとつもないらしいんです。

水木先生は「本当にいるものを自分が自分の線で絵にしただけで、昔からいるものしか描いていないんだよ。自分が感じているものしか描いていない。だから、妖怪アンテナに引っかかったものを線にしているだけで、僕が勝手に描いてるわけじゃなくて、「描いてくれ」っていう妖怪の声に合わせて僕が線を引いただけだ」ってお話されていたそうです。

だから、魅力的にうつるんですよね。昔からいるから、みんなに馴染みがあるものだという言葉に、すごく説得力がある。

小川:水木先生が「その妖怪の絵を描くのは、妖怪を捕まえること」っていう表現をされていた記憶があります。

――「妖怪を捕まえる」という言葉は、先生にしか言えない言葉ですね。

永富:そうですね。だからキャラクターの持つ魅力ってすごいですよね。

僕はねずみ男が大好きなので、「ねずみ男って、すごいなぁ~」って思います。

――古川登志夫さんがねずみ男の役を以前から演じたかったというお話を聞きました。

永富:そうなんですよ。古川さんは1980年代から、『うる星やつら』の諸星あたる役などを演じ、役者として第一線で活躍されているんです。その当時、放送されていた第3期の『ゲゲゲの鬼太郎』のねずみ男役は富山敬さんが演じていたんです。

古川さんは富山さんのことを本当に尊敬していらして。その富山さんが演じたねずみ男が抜群で、古川さんは「いつか自分もねずみ男を演じたい」っておっしゃっていて今回のオーディションのフリートークでも「ぜひ、やりたい」と熱弁してくださってたことを思い出します。

――ドラマがありますね。

永富:でしょう! そしたら、ねずみ男の着ている服を(第3期と同じ)灰色にせざるをえないじゃないですか(笑)。

永富:僕は福岡市出身なんですけど、僕が子供の頃福岡では、3期を放送と同時に、再放送で月~金まで第2期を放送していたんですよ。だから、1週間のうち、週6日『ゲゲゲの鬼太郎』を見て育っていたんですよ。

だから第4期、第5期でねずみ男が黄色(黄土色)の服を着ていると、原作のねずみ男の服は黄色なんだと知っていても違和感がありました。僕の中でねずみ男は灰色の雰囲気なんですよね。だから、小川監督にお願いして、OKが出たので、この色にしました。

小川:第3期を観ているから、ねずみ男のイメージが灰色なんだよね(笑)。

永富:あとは、やっぱり5期との変化をつけたいんですよ。

永富:いかにオリジナリティーを出すか、原作や先輩たちが作り上げてきた「ゲゲゲの鬼太郎」を、2018年に第6作目として出す時に何を変えなくてはいけないのか。

「『ゲゲゲの鬼太郎』の魅力がどこなのか?」というと、時代を映す鏡になっているんです。70年代の公害の話、80年代のバブルの話、90年代の不景気、不況の話、2000年代はポップカルチャーの時代を作品の中で描いている。

でもそれは、時代に合わせて作ったというよりは、今の日本人のどこに妖怪が潜む闇があるんだろうっていうことを追求したら、結果的に時代映す鏡になっていっていると思うんですよ。

小川:うん。

永富:最初から時代を反映させて作るということではなくて、「妖怪の物語を作ろう。人間の闇を描こう」と思うと、勝手に時代の話になっちゃうんですよね。

プロデューサーとシリーズディレクターがこだわりのシーンをご紹介――シナリオを読ませていただいて、毎回テイストががらっと変わるのて本当に面白かったです。

永富:ありがとうございます! それはキャラクターが魅力的だから、ふり幅がギャグからホラーまであっても鬼太郎たちは何とかなるんですよ。これってすごいことですよ。

――これまでの放送の中で、こだわったシーンや好きなシーンを教えてください。

小川:自分が演出したところで好きなのは、ねこ娘のアクションシーンですね。やっぱり5期との差別化を考えた時に、「ねこ娘がもっと能動的に動いてくれたら、これは面白い作品になるんじゃないか」って思ったんですよね。

あとは単純に鬼太郎は戦い方としては、リモコン下駄、髪の毛針、霊毛ちゃんちゃんこなど、わりと飛び道具系を使うんですけど、ねこ娘は体術系の戦い方をするんです。接近戦のポジションがひとりいると、アクションの幅がぐっと広がります。

そういう意味で、絵コンテも自分がちょっと修正して、完成したシーンはなかなかインパクトのあるシーンになったんですよね。

永富:小川監督は暴れる女の子が好きなんですよね。

一同:(笑)。

永富:僕も小川監督の作るアクションシーンが大好きなんです。でも本人はアクション映画ばかり観ているのかと思ったら、わりとヒューマンドラマの方が好きだもんね。

小川:アクション作品はあんまり観てなくて、わりとお笑いばっかり観てるかな(笑)。

――小川さんが影響を受けた作品はありますか?

小川:意外にアニメで影響を受けたものはなくて。その辺を紐解いていくと、音楽ですね。けっこう音楽はいろんなジャンルを聞いています。

アーケードゲームで『beatmania(ビートマニア)』※(1998年に始まった音楽ゲームのきっかけを生み出したゲームのひとつ)っていうゲームにすごくはまって、今でもやっています(笑)。

※ビードマニア…プレイヤーはクラブのDJとなり、サンプラーを模した5つのボタンとレコードプレイヤーを模したターンテーブルを用いて楽曲を演奏し、オーディエンスを満足させつつ規定曲数をクリアするゲーム。

――昔アーケードでやりましたよ。爆発的なヒット作ですよね。

小川:そのゲームをきっかけに、ポップスからハードコアまで、いろんなジャンルの音楽を聴くようになりました。それにハマっていくと、それぞれの音楽が時間の流れや感覚がわかるようになってくるんです。

物語の30分の中にはアゲアゲの曲が流れるシーンもあれば、しっとりしたバラードが流れるような感覚みたいなものが自分の中にあって。自分で絵コンテを描く時は、そこの感覚をベースにイメージを作っていく感じがあります。

ライブのセットリストじゃないですけど、最初は開幕からドカーンと上げて、ずっと同じタイプの音楽だと中だるみするので、うまいDJだと、いったんスッと落とす曲をかけた後に、またドカーンと音を上げるような、そういう波みたいな感覚がずっと音楽をたくさん聴くと養われていきました。

――そこが小川監督の原点ですね。

永富:今腑に落ちたのが小川監督は僕から見て、BGMの使い方がめちゃくちゃうまいんですよ。東映アニメは絵コンテを切る人と音楽をつける人は同じ人がやらなくてはいけないんですけど、小川監督の音楽のつけ方はすごい。

小川監督は絵コンテを切るときに音楽まで計算しているんです。音楽のために、シナリオの順番を入れ替えることもあるんですけど、結局出来あがりを見たら、監督自身の言葉でいえば「波がすごくきれいに見える」。すごくいい話を観た印象が強まるんですよね。

でも、「何でそれができているんだろう? 誰が師匠なんだろう?」って思っていたけど、今の話を聞いて、何と『beatmania』だったということがわかりました。

一同:(笑)

――永富プロデューサーのこだわったシーンや好きなシーンを教えてください。

永富:3話に出てくる鬼太郎のセリフで「自分と異なるモノを認められない奴が、大嫌いだ」というのがあります。

あのセリフは作品のテーマの2つめなんですけど、「多様性を肯定しよう」というのを企画のテーマとしてあげています。「どんなやつがいてもいいじゃないか」という考え方なんですよね。ゲゲゲの世界は同じやつがいないんですよ。

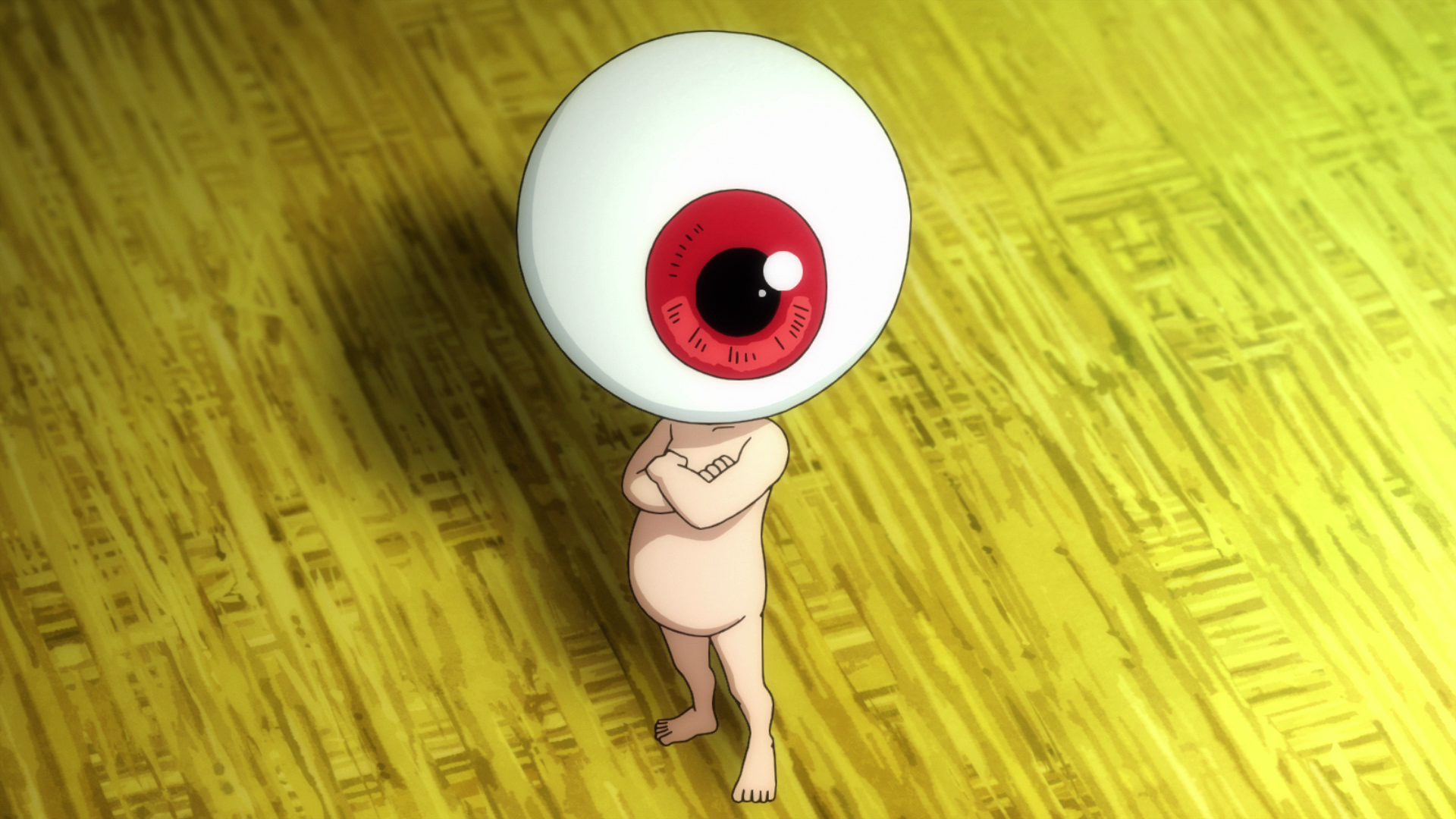

足が1本のやつ、目がひとつのやつ、目玉だけのやつ、壁のやつ、布のやつ、首だけのやつですよ。だけど、「俺とお前は違うから、お前のこと嫌いとか、お前のことは敵」って言わないんですよ。

鬼太郎ファミリーはみんなのことを受け入れます。ねずみ男みたいにとにかく裏切るけど、鬼太郎はポカっと頭を殴って、また仲間に入れてあげるんですよね。あの懐の深さ、寛容性は今の世の中にないなって思うんです。

水木作品において、多様性の肯定といったメッセージをはっきりとは言わないけど、行間ににじませているという部分はアニメでもすごく大切にしたいな思っています。

――これだけは言っておきたいということがあればぜひお聞かせください。

永富:3つ目のテーマの話にるんですが、「見えないものの存在を信じる」ということ。

宗教に対する信仰心、人に対する信頼というのは、形がない。今そういうものが揺らいでると思うんですよ。だけど、見えないからといって、信じないというのはおかしいんじゃないかなと思っているんです。

僕らが今作の『ゲゲゲの鬼太郎』で、みなさんにお約束できるのは「観たことのない『ゲゲゲの鬼太郎』をお見せします!ということです。だから1回でいいから、観てください!」ということ。1回でも観てくれたら、翌週も観たくなるように念を込めているので(笑)、とにかく日曜朝9時、一度TVの前に座って観てみてください。

それから、今作で音楽を担当している高梨康治さんは、小川監督の盟友なので、高梨さんの劇伴も注目のポイントです。『カンコロンの歌』(第1期から歌われ続けているED曲)のアレンジも入っていますよ。

――最後にファンのみなさんへメッセージをお願いします。

小川:今後もとんがった話数が続くので、あたたかい目で観ていただければ。15話とかなかなか怖いと思います。

永富:第2クールもすごいしかけがあるので、楽しみにしてください。第1クールとは全然違うしかけがあります。

――ありがとうございました。

[取材・文/宋 莉淑(ソン・リスク)]

TVアニメ『ゲゲゲの鬼太郎』作品情報

毎週日曜午前9時~9時30分(一部地域を除く)

<STORY>

21世紀も20年近くが経ち人々が妖怪の存在を忘れた現代。科学では解明が出来ない現象が頻発、流言飛語が飛び交い大人たちは右往左往するばかり。そんな状況をなんとかしようと妖怪ポストに手紙を書いた13歳の少女・まなの前にカランコロンと下駄の音を響かせてゲゲゲの鬼太郎がやってきた…。

<声優>

沢城みゆき:鬼太郎

野沢雅子:目玉おやじ

古川登志夫:ねずみ男

庄司宇芽香:ねこ娘

藤井ゆきよ:犬山まな

田中真弓:砂かけばばあ

島田 敏:子泣きじじい

島田 敏:ぬりかべ

山口勝平:一反もめん

<STAFF>

・原作:水木しげる

・プロデューサー:

狩野雄太(フジテレビ編成部)

佐川直子(読売広告社)

永富大地(東映アニメーション)

・シリーズディレクター:小川孝治

・シリーズ構成:大野木寛

・キャラクターデザイン・総作画監督:清水空翔

・音楽:高梨康治、刃-yaiba-

・制作:フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション