小松川に用事があったので、その周辺の平井~錦糸町を歩きました

藤圭子の名曲「はしご酒」に登場する江戸下町エリア

人の情けが ひとしずく しみて苦労を 忘れ酒

昔恋しい下町の 夢が花咲く錦糸町

よってらっしゃい よってらっしゃい お兄さん~♪

顔や姿にゃ ほれないが 男らしさにゃ しびれちゃう

そんな女(こ)がいる亀戸に 恋を平井にまわり道

よってらっしゃい よってらっしゃい お兄さん~♪

藤圭子の歌、いつ聴いても、しびれちゃいます

(^_^;)~♪

小松川に用事があったので、その周辺の平井~錦糸町を歩きました

藤圭子の名曲「はしご酒」に登場する江戸下町エリア

人の情けが ひとしずく しみて苦労を 忘れ酒

昔恋しい下町の 夢が花咲く錦糸町

よってらっしゃい よってらっしゃい お兄さん~♪

顔や姿にゃ ほれないが 男らしさにゃ しびれちゃう

そんな女(こ)がいる亀戸に 恋を平井にまわり道

よってらっしゃい よってらっしゃい お兄さん~♪

藤圭子の歌、いつ聴いても、しびれちゃいます

(^_^;)~♪

▲高速度カメラによる弦の動き

ヴァイオリンの音は、弦と弓(弓毛)がコスレて出ていることは、シロウトの私でも知っていますが、そのとき

弦は弓が当たっていない場所で折れ曲がる

という不思議な動きをしているそうです

100分の1秒単位の動き(メカニズム)なので、人間の目では追えませんが、高速度カメラで明らかになっています(上の図)

弓毛が触れていない場所で、弦がかなりハッキリ曲がっているのが分かります

高速度カメラの無い時代から、一流の演奏者はこのメカニズムを「直感的に把握」しながら演奏しているのでしょうね

さらに19世紀、この動きを予言(理論化)した物理学者(ヘルムホルツ)もいました

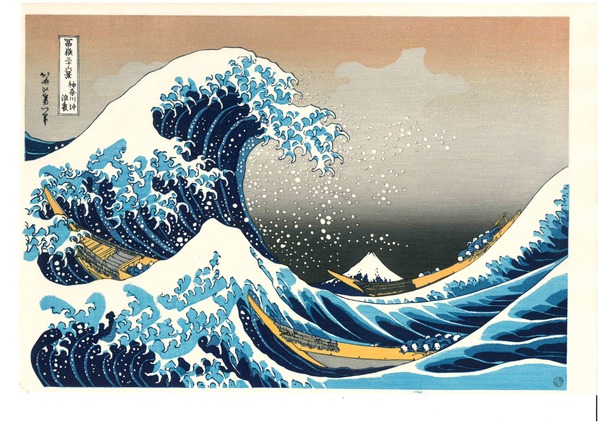

下の絵は北斎の富嶽三十六景の中の、有名な「神奈川沖浪裏」ですが、現代の高速度カメラで撮影すると、波しぶきの瞬間的な形がこの絵に酷似しているそうです

高速度カメラの無い時代に、北斎には波しぶきの瞬間的な形が見えたようです

驚くべき動体視力と言うべきか、天才が対象を「直感的に把握」する能力が発揮されているように思われます

哲学者ヘーゲルは「フクロウは夕暮れに飛ぶ」 と言いました

芸術の世界でも、直感に遅れて理論化が為されるようです

(^_^;)

▲葛飾北斎 富嶽三十六景「神奈川沖浪裏」

チバユウスケ が食道ガンで亡くなった(享年55)

残念ながら、私はチバユウスケを知らなかった

ニュースを読むと、相当な酒豪だったみたい

芸術家(特にロッカー)は、こうぢゃなくちゃね!

ある人が医者から

「長生きしたいなら、酒もタバコも女も控えろ」

と言われ

「それぢゃ長生きする意味が無い!」

と言ったそうだが、まさにそうだ

人生なんて楽しんでナンボ

規則や人間関係にガチガチ縛られて生きても詰まらない

したいことをしてこそ、生きてる意味がある

(縛られるのが好きな方は、どうぞご自由に)

酒で早世と言うと、私が好きな作家の 中島らも がいる

本人の予言通り、酔って階段から落ちて死んだ

「願はくは花の下にて春死なむ・・・」

の現代バージョンだね(享年52)

彼の作品のいくつかは「アル中文学」と呼んでいい

その代表作が、「今夜、すべてのバーで」

酒は細い蛇のように⾷道をおりていく。

だいじょうぶだ。⼀息で残りを飲んでしまう。

電熱コイルにスイッチがはいった感じで、

胃の腑と⾷道に、ぽっと灯が点る。

本人が亡くなってから興味を持つというのも何だが

これから少し、チバユウスケを聴いてみようかな

(T_T)

▲P音が入ります(無修正版はこちら)

50歳うんぬんとか話してますが

享年が52ですから、階段から落ちて死ぬ直前ですね

アンコールについて独自の論を展開していて

最後までウケを狙う根性は健在です

(T_T)

この歌には思い出があります

大学に合格して最初の頃の英語の授業で、当時の受験予備校界で割と有名人だった英語の先生である松山正夫という先生が登場しました

大学の先生がお金儲けなどのために大学受験予備校の講師をするというのは、当時でもさほど珍しいことではなかったのですが、それでも割と有名な先生が目の前にいて、ちょっと感動した記憶があります

右の写真(→)は最近の松山先生みたいですが、もちろん当時はもっと若かった

その松山先生がある日の授業で、この「The End Of The World」を教室に流したんですね

歌の歌詞をネタに授業をしたんだと思います

しかも松山先生は面白い先生で、Brenda Lee(→)のあとに別な若い歌手(名前は忘れました)が歌う同じ曲を流して、

「Brenda Leeが百戦錬磨の「使用後」で

その若い歌手は初々しい「使用前」だ」

などと冗談を飛ばしていたのを憶えています

確かにBrenda Leeの歌には、歌唱力の違いもありますが、人生経験を感じさせる何かがあるようにも感じました

その授業は機械工学系の男子学生ばかりの語学クラスで、女子学生はいなかった

とはいえ大学の授業で、そんなセクハラまがいの冗談が飛び出すあたりに、当時の時代性を感じますね

この直前に大学の入学式があり、当時の学長が

「入学おめでとう!

本日より本学は、諸君を紳士として遇する

だから諸君も、そのつもりで行動してください」

みたいなことを言ったのを憶えています

私の通った高校は割と自由な校風で、細かい校則とか無かった

坂本龍一(→)が学園紛争で大暴れして、校長に要求して(校長室に突入して占拠した)、変な校則をみんな廃止させてしまったのです

それでも小中高と子ども扱いされてウンザリしていた私は、この学長の挨拶がスゴくうれしかった

松山先生は授業の中で

「君たちの英語力は今がピークだから

今すぐに英検2級を受けておきなさい」

と言いました

大学の英語の先生が、

「大学生になったら、英語力は下がる一方だよ」

と断言するのですから、かなり大胆な発言です

私は素直にすぐ英検2級を受けて合格しましたが、松山先生のご指摘が卓見だったのは間違いなかったようです

私がいま英検2級を受けても、不合格になる可能性が高いと思います

(^_^;)

あなたはどちらがいいですか?

私は、カーペンターズは嫌いじゃないけど、この曲では、Brenda Lee が圧倒的にいいと思います

この The End Of The World という曲は、もともとはスキータ・デイヴィス(↓)という歌手の持ち歌なんですけど、余り歌唱力が高いとは言えず、Brenda Lee はもちろん、カーペンターズにも食われちゃってる感じがします

昨日9/22はYouTube動画を観ているうちに、オールディーズや日本のフォークソング、さらに藤圭子にたどりついて、またしみじみ聴き惚れてしまいました

藤圭子は何を歌わせても超天才なんだけど、上の動画はその中でも格別に際だって、もう神がかっているとしか言いようがない

私は藤圭子のYouTube動画を、何百本も繰り返し繰り返し観ている(聴いている)が、上の動画はその中でも一番の「推し」です

見た目はふつうの主婦が近所のスーパーに買物に行くような服装で飾り気なし、寝起きのボサボサ頭みたいな感じ(まさに乱れ髪)

それが歌い始めると、歌の神が乗り移ったような憑依系(ひょういけい)の世界に入る

本人には気合いも気負いもなく淡々と歌ってるんだけど、聴いてる歌手にしきのあきらの表情に「完全に圧倒されてる感」が浮かんでる

たぶん「プロだから分かる本物のスゴさ」みたいなものを感じ取っているのかな

この歌は美空ひばりの持ち歌で、美空ひばりだって大変な歌唱力なんだけど、聞き比べると完全に食っちゃって比較にもならん感じ

歌手で現在は参議院議員の中条きよし(→)は

「ボクの持ち歌をそんなにうまく歌われたら

やってられないよ-」

と言った(プロ歌手としての敗北宣言)

歌手の村田英雄は「もうオレの歌を歌うな!」と怒ったとか(大人げない)

もう亡くなって10年、引退してから数十年で、知らない人も多いと思うけど、こんなスゴい歌唱力の人は空前絶後、今後も永久に現れないだろうなぁと思うよ

ありがたいことに、YouTubeに大量の動画がアップされてるので、いつでも藤圭子の世界にどっぷり浸かることが出来ます

自殺に至った彼女の心の闇は永久に闇のままかもしれないが、天才というのは常人には計り知れない別世界に住んでるし、けして住みよい世界ではなさそう

最近観たYouTube動画で、同じくらい「天才はスゴい!」と感じたのが下の動画(↓)です

もちろん、クイーンの持ち歌だけど、食っちゃってますねー

藤圭子は主に演歌を歌っていたけど、本人が本当に好きだったのはビートルズなどの洋楽系で、いつもアメリカに住みたいと言っていた

実際に引退してからは、精神を病みながらも、日米を行ったり来たりして暮らしていました

(T_T)

この歌、サントリー・オールド(←)のCMソングで有名

洋楽なのかと思っていたら、純然たる日本人の作曲なんですよね

寺内貫太郎こと小林亜星(→)作曲

役者としても有名ですが、作曲家としても大変な数の名曲を創っています

もちろん作曲家の方が本業

そしてこの「夜が来る」というシブい曲

この曲だけでも、小林亜星は天才だなぁと思う

ご自身でも歌っています(↓)

(^_^;)~♪

▲坂本龍一の息子、映像作家の空音央(32)

3月に死去した音楽家、坂本龍一の「最後のコンサート」を記録したドキュメンタリー

「Ryuichi Sakamoto|Opus」

がイタリアのベネチア国際映画祭で公式上映された。

ピアノに向かった坂本龍一のこん身の演奏をモノクロ映像で撮影。

息子でもある映像作家の空音央が監督した。

空音央は昨年初めごろ、がんで闘病中だった坂本龍一から

「十分にコンサートもできない体になっているので、

映画という形で何か残したい」

と提案されたという。

空 音央 そら・ねお

米国生まれ、日米育ち。

コネチカット州ウェズリアン大学で映画と哲学を専攻。

以降、ニューヨークと東京をベースにフリーランスの映像作家、アーティスト、そして翻訳家として活動。

短編映画、ドキュメンタリー、PV、ファッションビデオ、コンサートフィルムなどを監督。2017年には東京フィルメックス主催のTalents Tokyo 2017に映画監督として参加。

2015年に北海道平取町二風谷で現代に生きるアイヌ民族を撮ったドキュメンタリー『Ainu Neno An Ainu』をアーティストコレクティブLunch Bee Houseと共同制作。日本による植民地主義の歴史に苦しみながらも強く楽しく文化を守り続けているアイヌを追ったこのドキュメンタリー同プロジェクトのインスタレーション版が2017年に東京のイタリア文化会館で展示、2018年には東京G/P Galleryで展示される。2022年の恵比寿映像祭参加作品。

アーティストグループZakkubalanの一人として、写真と映画を交差するインスタレーションやビデオアート作品を制作。2017年にはワタリウム美術館で作品を展示、同年夏には石巻市で開催されているReborn-Art Festivalに参加し、短編映画とインスタレーションを制作。2019年にはSingapore Biennale、Dojima River Biennaleに参加する。

2020年、志賀直哉の短編小説をベースにした監督短編作品『The Chicken』がロカルノ国際映画祭で世界初上映したのち、ニューヨーク映画祭など、名だたる映画祭で上映される。業界紙Varietyやフランスの映画批評誌Cahiers Du Cinema等にピックアップされ、10月に発表されたFilmmaker Magazineでは25 New Faces of Independent Filmの一人として選ばれる。

2022年にはSundanceのScreenwritersとDirector’s Labに参加した。

台風6号が去ったと思ったらすぐに台風7号が接近中で、8/15ころ紀伊半島あたりに上陸しそうです

新幹線や空の便が混乱して、お盆休みで里帰りする人たちには大迷惑

私は東京育ちで、遠くに引っ越したという経験が無い

旅や出張はいろいろしたけど、それは短期間なので、東京に戻っても「里帰り」という感覚にはならない

だいたい、東京って「里」っぽくないしね

だから里帰りしたときの気持ちというのは、本当は良く分からないのですが、子供の頃に遊んだ場所とかに触れて胸がキュンとしたりするのかな?

そんな気持ちを歌った曲に「思い出のグリーングラス」という名曲がありますね

この歌は日本の小中学校で音楽の授業に使われたり、NHKの「みんなのうた」で放送されたりしているので、知らない日本人は少ないであろう有名な曲

日本語に訳された歌詞では、都会に出て来た若者が孤独の中で懐かしい故郷を思い出したりしています

もちろんアメリカの歌なので、日本語に訳される前の英語の歌詞があります

それを先日じっくり読んだら、じつは途中でとんでもないドンデン返しが起きます

実はこの歌、死刑囚が故郷を思い出している歌なんですよ!

途中までは日本語の歌詞と同じで故郷を思い出しているのですが、それは夢の中の話で、目が覚めたら自分は死刑囚の独房にいて、明日の朝、死刑が執行される

そして自分の遺体は、懐かしい故郷に葬られるだろうという痛烈な歌詞です

このままでは小中学校の授業で使いにくいということなのか、日本語の訳詞ではソフトなものに変えたようです

残酷な現実からは目をそらして無かったものにしてしまうという日本の文化には、多少疑問を感じますけどね

(^_^;)

▲都立大キャンパス

京王線南大沢駅近くのコンサートに行ったので

ついでに駅周辺を歩きました (^_^;)

新宿高校在学中に、当時吹き荒れていた全共闘運動に巻き込まれてパヨクに染まり、パヨクによる洗脳が生涯とけなかった

音楽家としての世界的な名声をパヨクに利用されて、パヨクの集会などに登場しているのを見るのは痛々しかった

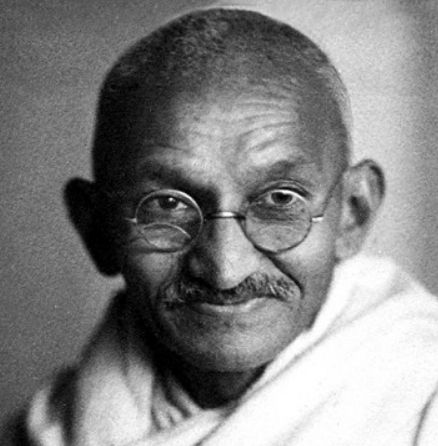

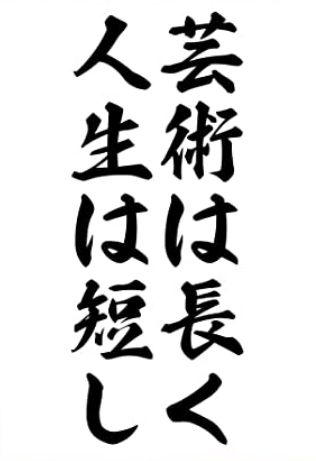

「芸術は長く、人生は短し」Ars longa,vita brevis

この「Ars(英語でart)」という単語は、日本語の「芸術」よりも意味が広く、技術や学問など「○○術」「○○道」と呼ばれるような諸芸一般を差す言葉なので、

「道は長く、生は短し」

と訳す方がふさわしいかもしれません

それにしても「道」という漢字には、

なぜ「首」が含まれているのか?

「芸術は長く、人生は短し」を分かりやすく言い直したのが、

ガンジー(→)の名言と言われている

明日死ぬと思って今日を生きよ

永遠に生きるつもりで今日学べ

ではないかと思います

佐藤一斎も似たようなことを言っていて

若くして学べば、壮して成すあり。

壮して学べば、老いて衰えず。

老いて学べば、死して朽ちず。

ご冥福をお祈りします

(T_T)

坂本龍一さんが、先月28日、亡くなりました。71歳。

幼少期からピアノと作曲を学び、新宿高校を経て藝大に入学。

藝大大学院を修了後、1978年にミュージシャンの細野晴臣さん、高橋幸宏さんとともに「イエロー・マジック・オーケストラ」=「YMO」として、アルバムを発表し、当時最新の電子楽器を使った斬新な音楽性で“テクノポップ”という新たなジャンルを築きました。

1988年には、映画「ラストエンペラー」の音楽でアカデミー賞作曲賞を受賞したほか、グラミー賞など数々の賞を受賞して国際的な評価を高めました。

2014年、中咽頭がんと診断され、治療後に音楽活動を再開しましたが、2021年に新たに直腸がんが見つかったことを公表していました。

癌の治療を受けながらも、体調の良い日は自宅内のスタジオで創作活動をつづけ、最期まで音楽と共にある日々でした。

坂本さんが好んだ一節

芸術は長く、人生は短し

Ars longa,vita brevis