40【カルチャー】

林芙美子の恩師 今井先生

私は展覧会などへ行っても有料のパンフレット(その展覧会の展示内容をまとめた1000円くらいのパンフレット)はめったに買わない

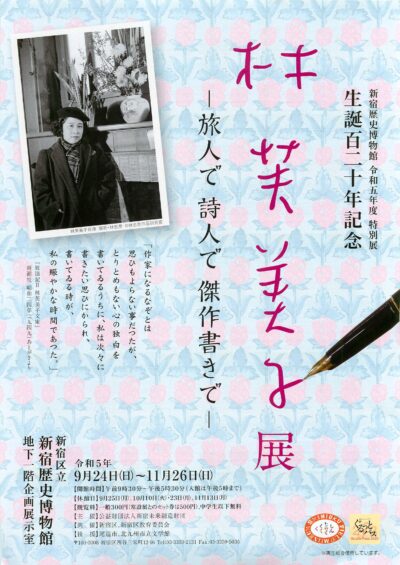

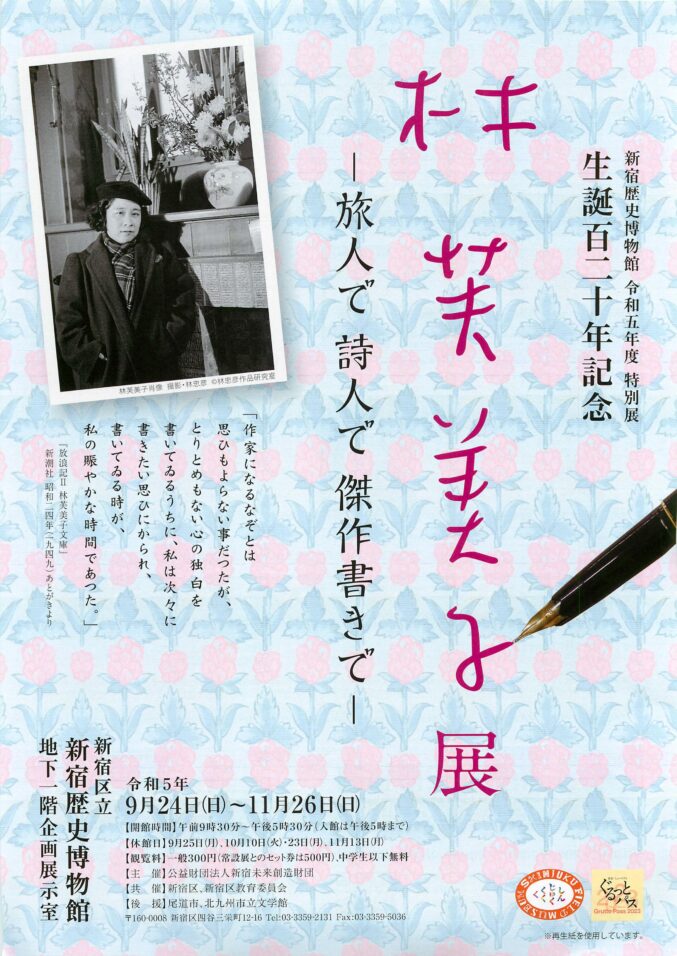

でも今回の「林芙美子展」(→)のパンフレットは、内容が充実していたので買った

新宿歴史博物館のスタッフの水準は、かなり高いのかもしれない

その中に、芙美子の恩師についてのページがあった

芙美子は極貧の家庭環境で育ち、当時の常識から言えば小学校卒業と同時に女中奉公か何かで社会に出るのが普通だったと思うが、芙美子の文学的才能に気付いた小学校教師のすすめで女学校に進学した

親からの経済的援助は期待できず、昼は学校で夜は学費稼ぎのバイトという生活を送り、しかも周囲は富裕な家庭のお嬢さまばかりという、かなりキツイ女学校生活だったはず

それなのに芙美子が女学校生活を余りツライと感じていない、むしろ良き思い出の時代らしいのは、この先生がいたことが非常に大きいのだろう

まさに「恩師」と呼ぶにふさわしい、芙美子にとってとても重要な存在で、この人が芙美子の才能を開花させたのかもしれない

性犯罪ばかり起こしている昨今の学校教師どもに比べたら別世界

さらに言えば、芙美子にとってもっと重要な人物は、いち早く芙美子の才能に気付いて進学をすすめた小学校の先生かもしれない

この人がいなければ、今井先生に出会うことも無かったのだ

(^_^;)

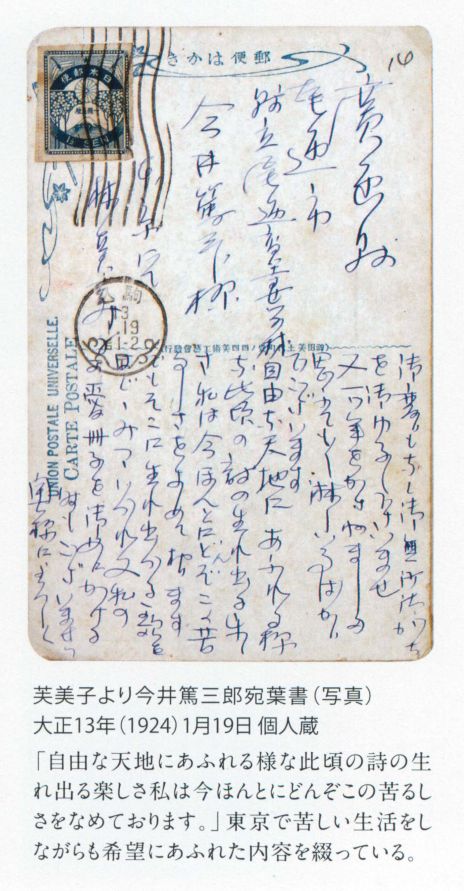

▲女学校を卒業して2年21歳、東京での極貧生活の中から送ったはがき

下足番、女工、事務員、カフェーの女給などでギリギリの極貧生活

原稿を雑誌社・出版社に売り込んで回り、ときには拾われた

当時の原稿料は、現金書留や為替で送られてきたので

郵便配達が「林さん、書留でーす」と来ると、芙美子の胸は高鳴った

このころに芙美子がつけていた日記が「放浪記」の原形

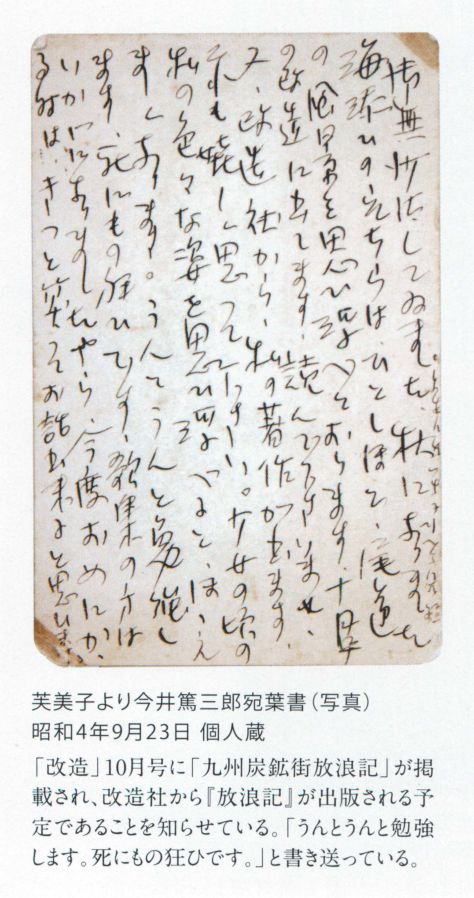

▲昭和4年26歳、今井先生へのはがき

前年(昭和3年)に雑誌「女人芸術」掲載の「放浪記」が好評

翌年(昭和5年)に「放浪記」の単行本が出てベストセラー化

芙美子は超売れっ子作家になった

プロジェクションマッピング国際大会

上の動画は、今年9月に開催された国際大会です

小池都知事も来てますね

11月にも同じ会場で、過去の優勝者のエキシビションがあるので、観に行くつもりでいます

友人が、この一般財団法人プロジェクションマッピング協会の顧問をしていて、誘ってくれました

このようなイベントも面白いけど、新しい商業ビルなどの計画段階からプロジェクションマッピングを想定したビルの外装設計をして、常時投影のマーケティング展開をすれば、すごくビジネス発展性があるように感じます

ひょっとしたら、これまでの建築の概念を変えるような革命になるかもしれません

建築設計には意匠設計、構造設計、設備設計などがある訳ですが、いわゆる「建築家」というのは意匠設計の専門家

意匠設計は外装設計(エクステリア)と内装設計(インテリア)に別れ、別な人が担当することも多い

その外装設計の要素として、プロジェクションマッピングが取り入れられていく時代が来ると、都市の夜の景観が一変するかもしれませんね

すでに看板レベルでは、外照方式(ネオンサインのように看板自体が光るのではなく、看板に外から光を当てる方式)が増えていますが、これが建物全体になって、しかも動けば、別次元の楽しい世界になりそうです

日本の都市景観は、鉄筋コンクリートの普及で高層化革命が起き、ネオンサインの普及で夜景革命が起きた訳ですが、第三の革命が起きないかなと期待しています

(^_^;)

* * * * * * *

プロジェクションマッピングとは、実物<リアル>と映像<バーチャル>をシンクロさせる映像手法です。その両者の融合が生み出す魅力的な世界観は、いま世界中で注目を集めています。

プロジェクションマッピングの大きな特徴は、テレビモニターや映画のようにプロジェクターから映像をスクリーンなどの平面に単純投映するのとは異なり、建築や家具などの立体物、または凹凸のある面に投映するという部分にあります。

その際、映像等の素材にはスクリーンとなる対象物の凹凸に合わせたデザインや、立体情報・表面情報を持たせ、投射の際にぴたりと重なり合うように調整します。

すると、その映像の動きや変化で、対象物が動いたり、変形したり、または自ら光を放っているかのように感じさせることのできる、幻想的で錯視的な映像表現です。

なおLEDパネルなども似たような映像表現の手法として活用されていますが、プロジェクションマッピングの場合は既存の建築物など投映対象に手を加える必要がなく、投映が終わればそく原状復帰できるのも大きな特徴で、歴史的建造物などの演出をすることに適しています。

▲少し角度を変えて

新宿歴史博物館を歩く(林芙美子展)

▲林芙美子展

映画「放浪記」を観る

10/22~24に原作「放浪記」を読む

10/26に新宿区落合の旧林芙美子邸(現記念館)見学

林芙美子の書斎(→)

そして今日10/29,映画「放浪記」を観る

まさに「放浪記」漬けの一週間 (^_^;)

原作は日記の抜粋なので、やや断片的でストーリー性が弱かったのだが、映画はちゃんと脚本で筋立てられている

しかもすでに原作を読んでいるので分かりやすかった

まず最大の印象は、主演・高峰秀子の秀逸な演技力

高峰秀子(→)と言えば超美人女優だが、その美人度をぐっと抑えて地味な(ややブサイクな)化粧で登場

貧しさから来る卑屈さや悔しさを、表情や姿勢、歩き方など全身を使って見事に表現していてホレボレした

私がこれまでに観た日本映画が何百本になるか数えていないけど、間違いなくベストテンに入る素晴らしい作品

原作だけでは勝手に想像するしかなかった、大正末期から昭和初期にかけてのカフェーがどんな雰囲気だったのか、かなり具体的に感じ取るができる

以前に永井荷風原作の映画「墨東奇譚」(→)を観て、カフェーの場面があった

この映画も実にいい作品で、「ベストテン」に入れたい映画

だからカフェーのそれなりのイメージはあったのだが、「墨東奇譚」で登場するカフェーは銀座にあった「タイガー」という当時の一流カフェー

今で言えば銀座の高級クラブのような、超豪華な内装や雰囲気

永井荷風は親が金持ちで、しかも小説が売れてますます金持ちになったので、そんな高級カフェーに出入りしていた

今日の映画「放浪記」の中のカフェーは、いかにも貧しい時代の場末のカフェーといったうらぶれた感じ

カフェーの客も接待する女性(女給)も、いかにも貧しげで、非常にリアリティがあった

この映画は1962年公開なので、制作に携わった人たちの頭の中には、少し前の時代のカフェーの記憶が生々しく残っていたはず

だから、かなりリアリティの高い再現かと思われる

貧しさに辛苦しながら大成した作家と言うと松本清張(→)がいて、林芙美子と年代も近い(清張は芙美子より6歳下)

私は清張の大ファンで、彼の作品の大半は読んでいるのだが、彼の作品の背景にも、極度の貧しさがある

清張には軍隊経験があるのだが、その自伝作品「半生の記」によると、彼は軍隊生活を余り苦にせず、むしろ楽しいと感じていたようだ

なぜかと言えば

「軍隊は毎日3回メシが食える」

というもので、清張の若き日の貧しさが想像できる

とにかく貧しさのせいか、清張の作品は暗い、徹底的に暗い、底なしに暗い

私は清張作品、特に推理小説を読んでいると、いつも気分がトコトン暗くなり、何か背筋がゾクゾク寒くなるような恐怖感に襲われて、いい年して自宅のトイレに行くのも怖くなる

それくらい読む人を独特の小説世界に引き込むパワーがあり、読み始めるとやめられなくなるのが清張作品だ

清張原作の映画というと「砂の器」(→)が有名で、名作映画とし名高い

「放浪記」と似たような絶望的に貧しい場面もある

ただ私は、映画の出来として「砂の器」はさほどいい映画とは思えず、「放浪記」の方がはるかにいい

私は幸いにも余り実体験していないが、とにかく高度成長期(1960年~)より前の日本には、まるで空気のように「貧しさと空腹感」が充満していたようだ

そんな貧しい日本が、わずか20~30年で、世界でも有数の豊かな先進文明国に駆け上がった

だから私の子どものころの日本は、今ほど豊かではなかったが、去年より今年、今年より来年が飛躍的に良くなるという時代

一人一人にはそれなりの悩みや苦労があったかもしれないが、日本社会全体としては「未来への希望」が充ち満ちていた

だから、今の若い人たちを見ると、私は少し気の毒な気分になる

貧しさと空腹感 → 未来への希望

これは世界史的に見ると、大変な「事件」だ

それより半世紀以上も前を生きた二人、時代も貧しさもよく似た清張と芙美子

だが、清張の底なしの暗さに比べると、芙美子の世界は妙に明るい

「お金が無い無い」と常にピーピーしているのだが、読んでいて気分が落ち込んで暗くなるようなことは少ない

これはもう、清張と芙美子の「気質の違い」のようなものなのだろうか

芙美子が割と社交的で、いつも近くに男(貧しいけど)がいたのに対して、若い頃の清張の周囲には女気や友人が乏しく、いつも孤独で古代史や文学の本を読んでいたようだ

芙美子が天性の文学的才能で突っ走った感じがするのに対して、清張は才能もさることながら、とにかく「努力の人」という感じがする

最近知ったのだが、清張は英語が得意だった

大作家になってしょっちゅう海外へ取材旅行へ出かけるとき、出版社が現地通訳を用意してくれるのだが、清張は余り通訳には頼らず、自分で英語を話して取材していたらしい

清張は小学校しか出ていないので、英語が得意と知って意外だったが、小説が売れてお金が自由になってから、英語の家庭教師(もちろん外国人)を雇って、英会話の訓練を欠かさなかったそうだ

清張は晩年に自分の人生を振り返って

「とにかく、努力だけはした」

と語っているのだが、実に清張らしい、重みのある発言だと思う

芙美子はイケメン好みで、しかも「カネと力は無かりけり」のイケメンばかりにホレて、いつも貧乏生活で苦労している

その一方で、近所に住んでいる、イケメンではないが芙美子にお金を貸してくれたりするスゴく「いい人」の印刷工・松田さん(映画では安岡さん、加東大介が好演)が芙美子にホレて「一緒に所帯を持ちませんか?」などと接近するのだが、芙美子は拒絶する

もちろん、芙美子(→)のイケメン好みもあるのだが、

やはり女は「安心感のあるいい人」よりも

「少し危険な雰囲気の男」に魅力を感じるのかなぁ

などと思ったりもする

すごくいい女がヤクザにホレて、親をハラハラさせたりするケースが世間にはよくあるように感じるが、この辺が関係しているのか?

(でもそんな雰囲気の男は、たいてい浮気するんだけどね)

この2種類の男が芙美子の前で取っ組み合う場面もある

芙美子を取り巻く男たちには作家志望などの文学関係者が多く、性格的にはかなり危ないゆがんだ性格の男が多い(だから文学など目指す訳だが)

その中ではこの松田さん(安岡さん)と、芙美子の晩年の伴侶となった画家の手塚緑敏は、珍しくマトモな人物と言える(印刷工と画家で、二人とも文学には関係ないからね)

芸術の三大ジャンルとして、音楽、美術、文学があるが、文学が一番アブナイ人間が多いように思う(私の偏見かもしれないが)

自殺者が多いのも文学だ

もちろん、芙美子自身も相当にアブナイ女で、最近は薄れたとはいえ、かつて林芙美子と言えば「悪女」のイメージだった(だから魅力的なんだけど)

林芙美子原作「放浪記」は、これまでに3回映画化されていて、成瀬巳喜男監督の当作品が一番評判がいいようだ

そんな訳で、他の2作品も観てみたい気もする

まあ、その前に森光子(→)の舞台「放浪記」かな

成瀬巳喜男監督による林芙美子原作映画には、他にも1951~1955年公開の「めし」「稲妻」「妻」「晩菊」「浮雲」などの名作があり、これから観るのが楽しみだ

(^_^;)

林芙美子記念館を歩く

▲林芙美子の書斎

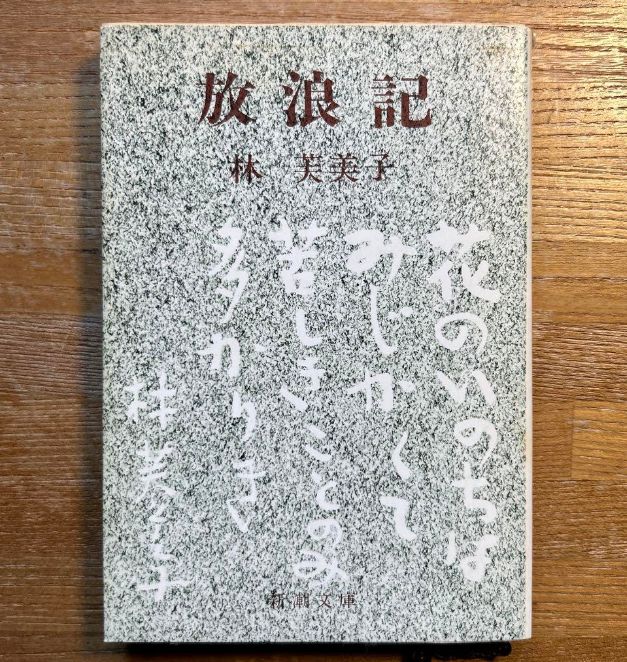

林芙美子「放浪記」を読む

林芙美子(→)の代表作「放浪記」を読んだ

新潮文庫で576ページという、やや長い作品で、第一部、第二部、第三部に分かれている

第一部を読み始めると、話があちこち飛んで時系列が混乱しているような、ストーリー性が弱いような印象があって、はっきり言って読みにくい

これが原因で、途中で読むのを断念する人も多いらしい

話の途中に沢山の詩が入っているので、自伝的作品でありながら、詩作前後の背景解説付き詩集といった感じ

それでも何とか第一部を読み終え、一晩寝たら頭の中が少し整理されたのか、翌日に読んだ第二部以降は分かり易かったし、急に面白くなった

自伝的作品と言っても、中心は芙美子が20代の若く貧しかった時代の話

それも半端ない貧しさで、毎日の食べものを手に入れるのに汲々としている

空腹なのにお金が無く、下宿の下の階に忍び込み、炊事場で味噌汁を盗んで飲む場面には唖然とする

その中でも読書だけは、まさに寸暇を見つけて続けており、本当に文学が大好きなのがズキズキ伝わってくる

今からちょうど120年前の、明治36年(1903年)生まれなので、私から見ると祖父祖母の時代と重なる

この時代の貧しい家庭の子どもが小学校を卒業すると、男の子は丁稚奉公、女の子は女中奉公などに出るのが普通で、小卒で社会に出るのが当たり前の時代だった

大学へ行くのが珍しくもない現在のような豊かな社会になったのは、1960年代の高度成長以降のわずか半世紀ちょっとで、日本の歴史から言ったらごくごく最近の話なのだ

芙美子は小学生のころから、親と一緒に行商をしており、今で言えば飛び込み営業のような仕事もする貧しい家庭の子どもだった

旧制中学(女の子は女学校)へ進学できるのは、富裕な家庭の子どもに限られていた

そんな時代だったが、小学校の教師が芙美子の文学的才能を発見し、そのすすめもあって女学校に進学する

親からの支援はほとんど期待できず、

「昼は女学校で、夜はバイト」

「周囲はお金持ちのお嬢さまばかり」

という十代のキツイ4年間を過したはずなのだが、その辺の苦労話が本書には少ない

もしかすると、キツイながらも結構楽しい女学校生活を送っていたのかもしれないし、芙美子にはそんな精神的たくましさ(生命力)がある

芙美子自身も、芙美子の母親も男運が悪くて、つまり非常に稼ぎの悪い男とばかりくっついて、この辺の男関係や貧困生活の苦労話が哀愁を帯びている

確かに明日をも知れぬ毎日、赤貧洗うがごとしの毎日なのだが、その割に芙美子本人は余り深く悩んだりせず、「お金が無い無い」と言いながらもあっけらかんと毎日を送っており、たくましい生命力を感じさせる

おそらく「何も無い者の強み」というのか、もうこれ以上落ちようがない境遇のもたらす不思議な安心感のようなものがあったのかもしれない

雑貨の行商のような仕事から始まって職を転々とし、カフェーの女給(今ならキャバ嬢?)もしていて、この辺の描写が森光子(→)の有名な舞台「放浪記」で詳しく演じられていたらしい

舞台を生で見ることはなかったが、舞台を記録した動画が手元にあるので、「放浪記」の映画とともに近日中に観たいと思っている

実は、私が以前に住んでいたマンションの上の方の階に森光子が住んでいて、エレベーターで時々一緒になったりしていたのだが、話しかけたりお近づきになることはなかった(少しもったいなかったかな)

もちろん大女優なのだが、すぐ近くで見ると小柄なおばあさんといった感じ

こんな人が20代のカフェーの女給の役をやるのかなと不思議に思った

カフェーの女給をテーマにした文学と言えば永井荷風なのだが、彼はカフェーのお客となる金持ちの中年男で、芙美子はカフェーで働く貧しくて若い女という、まったく正反対の立場

荷風が足繁く通った銀座のカフェー「タイガー」の名は「放浪記」にも登場するが、荷風と芙美子が同じ店内で客と女給として同席したことは、たぶん無かったようだ

本書「放浪記」全体を読んだ印象としては、21世紀の今なら何の違和感もなく普通に生きていそうな現代的感覚の女性が、たまたま運悪く1世紀前に生まれてしまったような感じがする

「エセー」を書いたモンテーニュは、「中世に生まれた近代人」などと言われているが、彼は貴族だったので経済的な苦労はしていない

以前に瀬戸内寂聴(→)の動画を見ていたら、

「若い頃はいろいろ苦労したけど、

だんだん時代が私に追いついてきたので、

いまは生きるのがとても楽になりました」

というようなことを言っていた

芙美子の場合、時代が彼女に追いつくことは無かったのかもしれないが、たまたま雑誌に連載した「放浪記」(第一部)が人気となって、単行本もベストセラーになった

またたくまに文壇の寵児となり、貧困を抜け出して経済的成功も手に入れた

この辺の事情は、ギッシング「ヘンリ・ライクロフトの私記」を連想させる

19世紀の英国の売れない作家が、お金のためにしたくもない仕事をしたり、書きたくも無い雑文を書いたりして貧しく暮らしていたが、ある日遠い親戚の遺産が転がり込み、本当に書きたい作品だけを書くという恵まれた書斎生活に移行した喜びにあふれている

ジョブズ(→)は「適度なレベルのお金」( some money )が手に入ったら、それ以上のお金は人生にとって大切ではないと言ったが、「適度なレベルのお金」すら無いとかなり悲惨な人生になるので、運良くそれが手に入った時の喜びは非常に大きいようだ

ただ芙美子の場合、出版社に原稿を持ち込んで断られたりした貧困時代の記憶のせいか、どんな仕事でも断ることなくガツガツ引き受けるので、同時代の同業者(作家)たちからは「仕事を奪う女」として嫌われていたそうだ

およそ人間には

遠くから見ると立派な人物なのだが、近くで付き合うとイヤな奴・・・(1)

遠くから見ると悪党だが、近くで付き合うとすごくいい人・・・(2)

の2種類がいるようだ

政治家で言えば(1)は中曽根康弘、(2)は田中角栄(→)と言われているが、どうなのだろうか

芙美子は、(2)のタイプだったのかもしれない

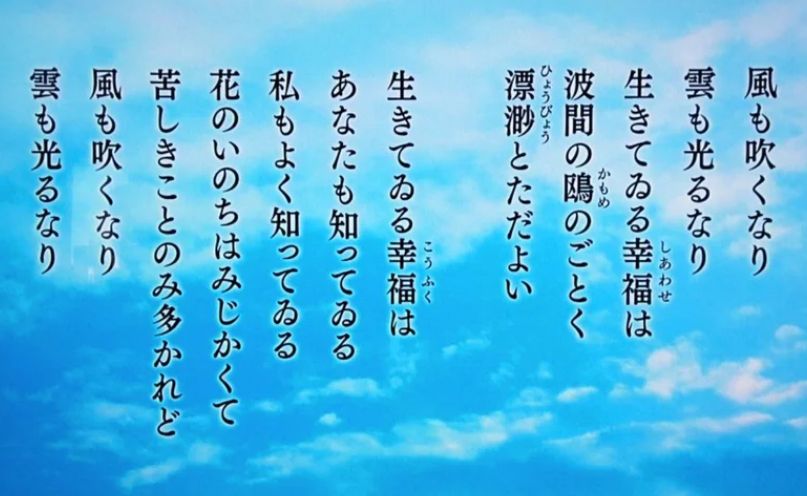

冒頭の新潮文庫の表紙に書かれた有名な言葉

「花のいのちはみじかくて

苦しきことのみ多かりき」

は、芙美子の貧しくて苦しい前半生を象徴しているとされているが、作家の村岡花子に送った芙美子からの手紙に書かれた下の文章こそ、彼女の生命力を象徴している

「多かりき」と「多かれど」の違いに注目してください

経済的な成功を手に入れた芙美子は、新宿区に豪邸を建て、画家の男(手塚緑敏、→)と幸せな家庭生活を送っていた

だが、どんな仕事でも断ることなくガツガツ引き受けることで無理をし過ぎたせいか、1951年(昭和26年)にわずか47歳であっけなく急逝(心臓麻痺)

みじか過ぎる花のいのちを散らしてしまった

仕事の無理もあるが、若い頃の貧困による劣悪な食生活で栄養が偏り、免疫力が低下していたのではないだろうか

芙美子が急死した場所は、食レポ(グルメ紀行文)を書くために訪れたうなぎ屋で、芙美子はすでに超人気作家になっていたのに、そんな新人ライターがするような雑仕事まで引き受けていた

それで「仕事を奪う女」として文壇からは嫌われていて、芙美子の告別式では葬儀委員長をつとめた川端康成(→)が

故人は、文学的生命を保つため、他に対して

時にはひどいこともしたのでありますが

しかし、後二、三時間もすれば

故人は灰となってしまいます。

死は一切の罪悪を消滅させますから

どうか故人を許して貰いたいと思います

と弔辞を述べて、参列していた多くの芙美子ファンの涙を誘った

芙美子が一緒に暮らした手塚緑敏は、画家としての才能は開花せず、彼女の作家収入に依存して、今で言う「主夫」として暮らしていた

今ならそんな夫婦は珍しくないが、何しろ1世紀近くも前なので、周囲からは「髪結いの亭主」とか「ヒモ」とか言われて白い目で見られていたかもしれない

でも手塚緑敏はそんなことを気にせず、右上の写真のように芙美子と仲良く楽しく暮らしていたようで、芙美子と同様に「たまたま運悪く1世紀前に生まれてしまった」現代的感覚の持ち主だったようだ

芙美子は1903年に生まれ、その前半生は極貧の中で生き、27歳(1930年)から「放浪記」が売れに売れて極貧から脱し、多くの仕事と実直な夫(緑敏)に囲まれて、充実した後半生(約20年間)を生きた

芙美子が建てて手塚緑敏との楽しい生活を送った豪邸は、現在は林芙美子記念館として公開されている

近日中に尋ねてみたいと思っている

(^_^;)

The End Of The World

この歌には思い出があります

大学に合格して最初の頃の英語の授業で、当時の受験予備校界で割と有名人だった英語の先生である松山正夫という先生が登場しました

大学の先生がお金儲けなどのために大学受験予備校の講師をするというのは、当時でもさほど珍しいことではなかったのですが、それでも割と有名な先生が目の前にいて、ちょっと感動した記憶があります

右の写真(→)は最近の松山先生みたいですが、もちろん当時はもっと若かった

その松山先生がある日の授業で、この「The End Of The World」を教室に流したんですね

歌の歌詞をネタに授業をしたんだと思います

しかも松山先生は面白い先生で、Brenda Lee(→)のあとに別な若い歌手(名前は忘れました)が歌う同じ曲を流して、

「Brenda Leeが百戦錬磨の「使用後」で

その若い歌手は初々しい「使用前」だ」

などと冗談を飛ばしていたのを憶えています

確かにBrenda Leeの歌には、歌唱力の違いもありますが、人生経験を感じさせる何かがあるようにも感じました

その授業は機械工学系の男子学生ばかりの語学クラスで、女子学生はいなかった

とはいえ大学の授業で、そんなセクハラまがいの冗談が飛び出すあたりに、当時の時代性を感じますね

この直前に大学の入学式があり、当時の学長が

「入学おめでとう!

本日より本学は、諸君を紳士として遇する

だから諸君も、そのつもりで行動してください」

みたいなことを言ったのを憶えています

私の通った高校は割と自由な校風で、細かい校則とか無かった

坂本龍一(→)が学園紛争で大暴れして、校長に要求して(校長室に突入して占拠した)、変な校則をみんな廃止させてしまったのです

それでも小中高と子ども扱いされてウンザリしていた私は、この学長の挨拶がスゴくうれしかった

松山先生は授業の中で

「君たちの英語力は今がピークだから

今すぐに英検2級を受けておきなさい」

と言いました

大学の英語の先生が、

「大学生になったら、英語力は下がる一方だよ」

と断言するのですから、かなり大胆な発言です

私は素直にすぐ英検2級を受けて合格しましたが、松山先生のご指摘が卓見だったのは間違いなかったようです

私がいま英検2級を受けても、不合格になる可能性が高いと思います

(^_^;)

あなたはどちらがいいですか?

私は、カーペンターズは嫌いじゃないけど、この曲では、Brenda Lee が圧倒的にいいと思います

この The End Of The World という曲は、もともとはスキータ・デイヴィス(↓)という歌手の持ち歌なんですけど、余り歌唱力が高いとは言えず、Brenda Lee はもちろん、カーペンターズにも食われちゃってる感じがします

藤圭子 みだれ髪 憑依系の世界

昨日9/22はYouTube動画を観ているうちに、オールディーズや日本のフォークソング、さらに藤圭子にたどりついて、またしみじみ聴き惚れてしまいました

藤圭子は何を歌わせても超天才なんだけど、上の動画はその中でも格別に際だって、もう神がかっているとしか言いようがない

私は藤圭子のYouTube動画を、何百本も繰り返し繰り返し観ている(聴いている)が、上の動画はその中でも一番の「推し」です

見た目はふつうの主婦が近所のスーパーに買物に行くような服装で飾り気なし、寝起きのボサボサ頭みたいな感じ(まさに乱れ髪)

それが歌い始めると、歌の神が乗り移ったような憑依系(ひょういけい)の世界に入る

本人には気合いも気負いもなく淡々と歌ってるんだけど、聴いてる歌手にしきのあきらの表情に「完全に圧倒されてる感」が浮かんでる

たぶん「プロだから分かる本物のスゴさ」みたいなものを感じ取っているのかな

この歌は美空ひばりの持ち歌で、美空ひばりだって大変な歌唱力なんだけど、聞き比べると完全に食っちゃって比較にもならん感じ

歌手で現在は参議院議員の中条きよし(→)は

「ボクの持ち歌をそんなにうまく歌われたら

やってられないよ-」

と言った(プロ歌手としての敗北宣言)

歌手の村田英雄は「もうオレの歌を歌うな!」と怒ったとか(大人げない)

もう亡くなって10年、引退してから数十年で、知らない人も多いと思うけど、こんなスゴい歌唱力の人は空前絶後、今後も永久に現れないだろうなぁと思うよ

ありがたいことに、YouTubeに大量の動画がアップされてるので、いつでも藤圭子の世界にどっぷり浸かることが出来ます

自殺に至った彼女の心の闇は永久に闇のままかもしれないが、天才というのは常人には計り知れない別世界に住んでるし、けして住みよい世界ではなさそう

最近観たYouTube動画で、同じくらい「天才はスゴい!」と感じたのが下の動画(↓)です

もちろん、クイーンの持ち歌だけど、食っちゃってますねー

藤圭子は主に演歌を歌っていたけど、本人が本当に好きだったのはビートルズなどの洋楽系で、いつもアメリカに住みたいと言っていた

実際に引退してからは、精神を病みながらも、日米を行ったり来たりして暮らしていました

(T_T)

ブーフーウーとゴッドファーザー

NHKに「おかあさんといっしょ」という子ども向け番組があって、これは数十年前から続く超長寿番組なんだけど、その最初のころに番組内で「ブーフーウー」という人形劇が演じられていました

なぜかメキシコが舞台で、そこに住む3匹の子ブタの物語

ブー(長男ブタ):ぶつぶつや 声:大山のぶ代

フー(次男ブタ):くたびれや 声:三浦勝恵

ウー(末っ子ブタ):がんばりや 声:黒柳徹子(→)

もともとは絵本だったのを、NHKが人形劇にしたようです

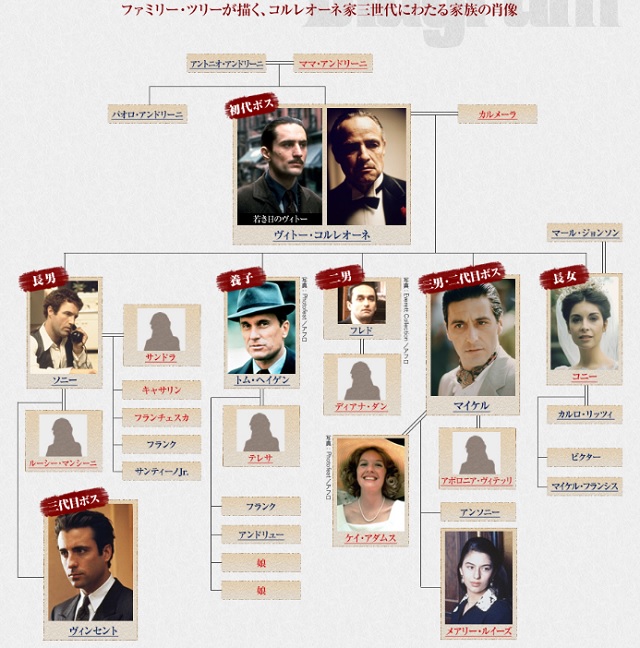

先日、映画「ゴッドファーザー」のパート1~3を通して観たんだけど、この中で初代ゴッドファーザーであるヴィトー・コルレオーネには3人の息子がいます

これが「ブーフーウー」の3匹の子ブタとキャラが一緒!

長男ソニー・コルレオーネ(←)は、気が短くて怒りっぽく、いつもブツブツ文句を言っている

次男フレド・コルレオーネは、お人好しで少しアタマの弱い頼りない男で、いつもヘマばかりして周囲に迷惑をかけ、本人もコンプレックスのカタマリになっている

末っ子マイケル・コルレオーネは、大学出のインテリ秀才(昔は大学へ行くのはインテリ秀才だけだった)で、マフィア(イタリアヤクザ)を嫌っていた

長男ソニーはチンピラみたいな性格で、マフィアのボス(組長)になるような器ではなかったが、他にいないから多分こいつがボスの後を継ぐんだろうなと、本人も周囲も思っていた

次男フレド(→)は、人がいいだけで、組織の上に立てるような人間ではない

末っ子マイケルは、大学を出た後、マフィアになることを嫌って海兵隊に入ったりしていた

初代ゴッドファーザー、ヴィトー・コルレオーネは、末っ子マイケルを気に入ってかわいがっていたが、マイケルがマフィア(ヤクザ)を嫌っているのを知っていたから、マイケルだけはマフィアにしたくないと考えていた

それが運命のイタズラで、長男ソニーがファミリー(組)間の抗争であっけなく殺されてしまい、末っ子マイケルが二代目ゴッドファーザーになり(↑)、ドラマが展開していく

初代ゴッドファーザー、ヴィトー・コルレオーネは、故郷イタリアのシシリー島(→)で、地元ヤクザに両親や兄を虐殺され、わずか9歳で天涯孤独の身となって新天地アメリカへ渡ってきたので、家族を大切にする思いが非常に強い

映画「ゴッドファーザー」は、ファミリー(ヤクザの組)の物語であると同時に、ファミリー(家族)の物語でもあり、ストーリーに重厚さを増している

(^_^;)

▲「ぼく自分で直してみるよ」って、若き日の黒柳徹子の声